有效折射率法求矩形波导色散曲线(附Matlab程序)知识讲解

- 格式:doc

- 大小:676.50 KB

- 文档页数:14

MATLAB有限元法求矩形波导前十个本征模的传播常数本文将介绍如何使用MATLAB有限元法求解矩形波导的本征模传播常数,并展示前十个本征模的计算结果。

这将有助于理解矩形波导的基本性质和应用。

矩形波导是一种常见的微波传输线,用于将高频信号从一个点传输到另一个点。

为了使信号的传输更加稳定和可靠,矩形波导需要满足一些特定的条件,其中之一就是要求在波导中只传输特定的波模式,即本征模。

因此,矩形波导的本征模传播常数是重要的物理量。

在MATLAB中,可以使用有限元法求解矩形波导的本征模传播常数。

下面将介绍具体的计算步骤。

首先,我们需要定义矩形波导的几何参数,包括宽度W、高度H、长度L以及介质常数εr。

在本文中,我们取W=20mm,H=10mm,L=50mm,εr=2.2。

```matlabW = 20e-3; % 宽度H = 10e-3; % 高度L = 50e-3; % 长度eps_r = 2.2; % 介质常数```其次,我们需要定义模型中的节点数和单元数。

通常情况下,节点数和单元数越多,计算结果越精确,但计算时间也会更长。

在本文中,我们取每个方向上的节点数为20,总节点数为400,总单元数为342。

```matlabnx = 20; % x方向上的节点数ny = 20; % y方向上的节点数n = nx * ny; % 节点总数n_el = 4; % 每个单元的节点数nel = (nx-1)*(ny-1); % 单元总数```然后,我们可以生成节点的坐标和单元的连接关系矩阵。

具体实现方法可以参考MATLAB官方文档中“PDE 模型和几何对象构建”一章。

```matlabmodel = createpde();%% 创建矩形波导gd = [3 4 4 0 0 2 H H 0 W W 0]';sf = 'R1';ns = char('R1');ns = ns';g = decsg(gd,sf,ns);geometryFromEdges(model,g);%% 生成节点坐标和单元连接关系[p,e,t] = initmesh(g,'Hmax',0.005); % Hmax为最大单元边长```节点坐标和单元连接关系矩阵的生成将自动对模型进行离散化。

光纤模式的有效折射率与波长关系仿真 matlab1. 研究背景光纤作为一种重要的光学器件,广泛应用于通信、传感器等领域。

光纤的传输特性与其折射率与波长之间的关系密切相关。

研究光纤模式的有效折射率与波长之间的关系对于深入理解光纤的特性具有重要意义。

2. 光纤模式的有效折射率光纤的有效折射率是指光在光纤中传播时所受到的等效折射率,它与光纤的结构、材料等因素息息相关。

光纤模式的有效折射率随着波长的变化而变化,这种变化对于光纤的性能具有重要影响。

3. 波长与折射率的关系波长与折射率之间存在一定的函数关系,一般来说,波长较短的光在光纤中传播时受到的折射率较大,而波长较长的光则受到的折射率较小。

研究波长与折射率之间的关系可以帮助我们更好地理解光纤的传输特性。

4. Matlab仿真Matlab作为一种强大的数学建模工具,可以通过编写程序来对光纤模式的有效折射率与波长关系进行仿真。

利用Matlab的光学工具箱可以方便地构建光纤模型,并对其进行波长与折射率的仿真计算。

5. 结论与展望通过Matlab仿真可以得到光纤模式的有效折射率与波长之间的关系,并且可以进一步研究其对光纤传输特性的影响。

未来,可以通过进一步的实验验证来验证仿真结果,并且可以结合其他因素对光纤的性能进行综合研究,为光纤在通信、传感器等领域的应用提供更加可靠的理论基础。

通过以上内容的介绍,我们可以了解到光纤模式的有效折射率与波长关系仿真在Matlab中的重要性,并且可以对其进行一定的探讨和研究。

也可以看出通过Matlab仿真可以得到丰富的研究成果,对光纤的实际应用具有一定的指导意义。

希望能够通过对光纤模式的有效折射率与波长关系的研究,推动光纤技术的发展,为其在不同领域的应用提供更加有力的支持。

光纤技术在通信、传感器等领域的应用已经成为现代社会中不可或缺的一部分。

随着科技的不断进步,人们对光纤传输特性的要求也越来越高,因此研究光纤模式的有效折射率与波长关系仿真在Matlab中的重要性也日益凸显。

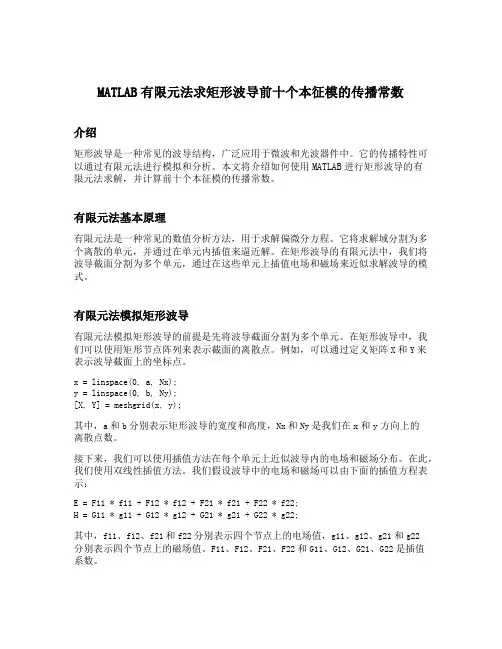

MATLAB有限元法求矩形波导前十个本征模的传播常数介绍矩形波导是一种常见的波导结构,广泛应用于微波和光波器件中。

它的传播特性可以通过有限元法进行模拟和分析。

本文将介绍如何使用MATLAB进行矩形波导的有限元法求解,并计算前十个本征模的传播常数。

有限元法基本原理有限元法是一种常见的数值分析方法,用于求解偏微分方程。

它将求解域分割为多个离散的单元,并通过在单元内插值来逼近解。

在矩形波导的有限元法中,我们将波导截面分割为多个单元,通过在这些单元上插值电场和磁场来近似求解波导的模式。

有限元法模拟矩形波导有限元法模拟矩形波导的前提是先将波导截面分割为多个单元。

在矩形波导中,我们可以使用矩形节点阵列来表示截面的离散点。

例如,可以通过定义矩阵X和Y来表示波导截面上的坐标点。

x = linspace(0, a, Nx);y = linspace(0, b, Ny);[X, Y] = meshgrid(x, y);其中,a和b分别表示矩形波导的宽度和高度,Nx和Ny是我们在x和y方向上的离散点数。

接下来,我们可以使用插值方法在每个单元上近似波导内的电场和磁场分布。

在此,我们使用双线性插值方法。

我们假设波导中的电场和磁场可以由下面的插值方程表示:E = F11 * f11 + F12 * f12 + F21 * f21 + F22 * f22;H = G11 * g11 + G12 * g12 + G21 * g21 + G22 * g22;其中,f11、f12、f21和f22分别表示四个节点上的电场值,g11、g12、g21和g22分别表示四个节点上的磁场值。

F11、F12、F21、F22和G11、G12、G21、G22是插值系数。

利用这些插值方程,我们可以得到波导内的电磁场分布,并通过调整插值节点和单元数目来获得更准确的结果。

求解传播常数通过模拟矩形波导中的电磁场分布,我们可以计算出该结构的传播常数。

传播常数表示电磁波在波导中传播的速率和损耗情况。

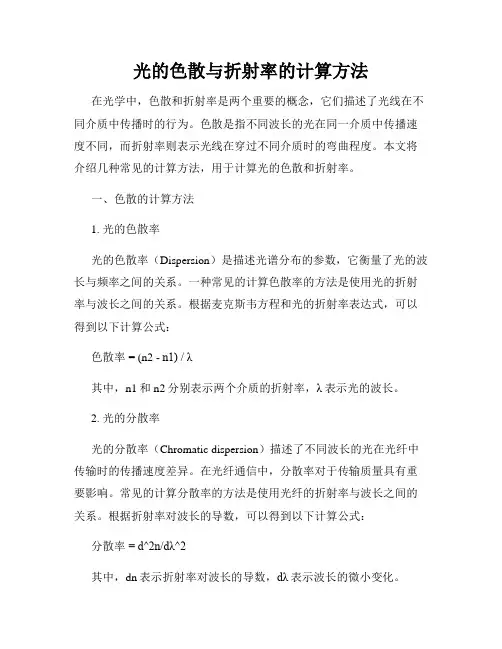

光的色散与折射率的计算方法在光学中,色散和折射率是两个重要的概念,它们描述了光线在不同介质中传播时的行为。

色散是指不同波长的光在同一介质中传播速度不同,而折射率则表示光线在穿过不同介质时的弯曲程度。

本文将介绍几种常见的计算方法,用于计算光的色散和折射率。

一、色散的计算方法1. 光的色散率光的色散率(Dispersion)是描述光谱分布的参数,它衡量了光的波长与频率之间的关系。

一种常见的计算色散率的方法是使用光的折射率与波长之间的关系。

根据麦克斯韦方程和光的折射率表达式,可以得到以下计算公式:色散率 = (n2 - n1) / λ其中,n1和n2分别表示两个介质的折射率,λ表示光的波长。

2. 光的分散率光的分散率(Chromatic dispersion)描述了不同波长的光在光纤中传输时的传播速度差异。

在光纤通信中,分散率对于传输质量具有重要影响。

常见的计算分散率的方法是使用光纤的折射率与波长之间的关系。

根据折射率对波长的导数,可以得到以下计算公式:分散率= d^2n/dλ^2其中,dn表示折射率对波长的导数,dλ表示波长的微小变化。

二、折射率的计算方法1. 斯涅尔定律斯涅尔定律(Snell's Law)是描述光在两个介质界面上折射行为的基本定律。

根据斯涅尔定律,可以得到以下计算折射率的公式:折射率 = sin(入射角) / sin(折射角)其中,入射角表示光线与法线的夹角,折射角表示折射后光线与法线的夹角。

通过测量入射角和折射角的数值,可以计算出折射率。

2. 光波干涉测量法光波干涉测量法(Optical interferometry)是一种高精度测量折射率的方法。

通过测量光线在空气和待测介质中传播时的相位差,可以得到折射率的数值。

这种方法通常采用干涉仪等设备进行实验,具有较高的准确性和灵敏度。

三、实际应用色散和折射率的计算方法在科学研究和工程应用中具有广泛的应用。

例如,在光学元件的设计和制造中,准确计算色散率和折射率可以帮助优化光学系统的性能。

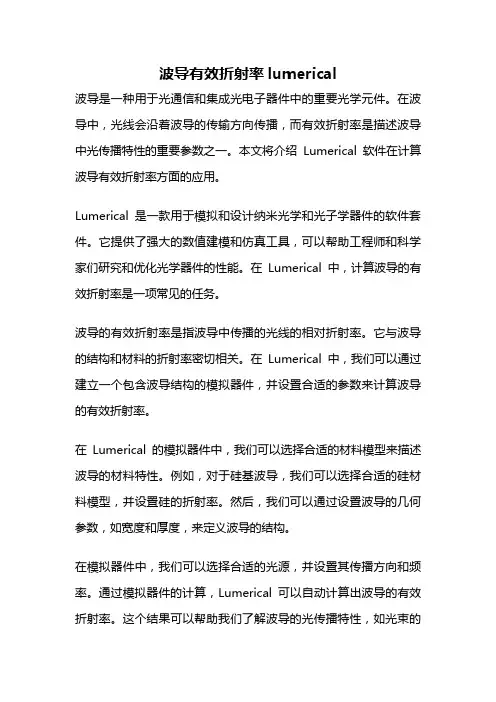

波导有效折射率lumerical波导是一种用于光通信和集成光电子器件中的重要光学元件。

在波导中,光线会沿着波导的传输方向传播,而有效折射率是描述波导中光传播特性的重要参数之一。

本文将介绍Lumerical软件在计算波导有效折射率方面的应用。

Lumerical是一款用于模拟和设计纳米光学和光子学器件的软件套件。

它提供了强大的数值建模和仿真工具,可以帮助工程师和科学家们研究和优化光学器件的性能。

在Lumerical中,计算波导的有效折射率是一项常见的任务。

波导的有效折射率是指波导中传播的光线的相对折射率。

它与波导的结构和材料的折射率密切相关。

在Lumerical中,我们可以通过建立一个包含波导结构的模拟器件,并设置合适的参数来计算波导的有效折射率。

在Lumerical的模拟器件中,我们可以选择合适的材料模型来描述波导的材料特性。

例如,对于硅基波导,我们可以选择合适的硅材料模型,并设置硅的折射率。

然后,我们可以通过设置波导的几何参数,如宽度和厚度,来定义波导的结构。

在模拟器件中,我们可以选择合适的光源,并设置其传播方向和频率。

通过模拟器件的计算,Lumerical可以自动计算出波导的有效折射率。

这个结果可以帮助我们了解波导的光传播特性,如光束的传播损耗和模式分布。

通过Lumerical计算得到的波导有效折射率可以用于设计和优化波导器件。

例如,我们可以通过调整波导的结构参数,如宽度和厚度,来改变波导的有效折射率,从而实现对光传播特性的控制。

这对于设计高性能的光学器件非常重要。

除了计算波导的有效折射率,Lumerical还可以进行其他波导相关的计算和分析。

例如,我们可以计算波导的模式分布和传输损耗,以评估波导的性能。

我们还可以通过Lumerical的优化工具,对波导的结构进行优化,以实现更好的性能。

Lumerical是一款强大的光学仿真软件,可以帮助我们计算和分析波导的有效折射率。

通过Lumerical的模拟和优化工具,我们可以更好地了解和设计波导器件。

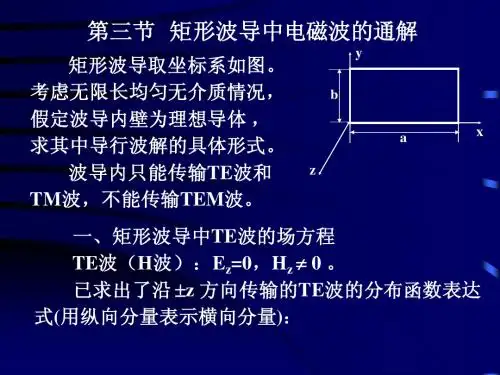

计算电磁学综合设计17 矩形波导色散特性曲线绘制目录一设计目的 (2)二有限差分法 (2)简介 (2)一阶偏导数的中心差商格式 (2)二阶偏导数的中心差商格式 (4)三波导中的差分方程 (4)亥姆霍兹方程的离散 (5)波导中的TM波 (9)四程序流程图 (11)五结果 (11)六解析求解 (13)七结论 (14)附录:代码 (15)计算电磁学综合设计17一设计目的用有限差分法求右图所示金属矩形波导的基模及第一个高阶模的色散特性曲线。

设Array b588=。

.5=,mm10a16.mm(1)写出该电磁场边值问题的偏微分方程形式(麦克斯韦方程)及边界条件。

(2)离散化场域。

给出网格划分的详细图示及文字说明(包括节点编号、网格步长等)。

(3)由差分原理,给出从偏微分方程边值问题到差分代数方程组的详细推导过程(包括边界条件的引入过程)。

(4)给出程序框图。

(5)编程计算。

(6)按题目要求图示结果。

(7)研究网格粗细对结果的影响。

(8)写出综合设计报告。

二有限差分法简介有限差分方法是一种求偏微分(或常微分)方程和方程组定解问题的数值解的方法,它的基本思想是先把问题的定义域进行网格剖分,然后在网格点上,按适当的数值微分公式把定解问题中的微商换成差商,从而把原问题离散化为差分格式,进而求出数值解。

一阶偏导数的中心差商格式由于常见的一阶偏导数的前项差分和后向差分的误差较大,因此我们经常采用集中具有二阶精度的中心差分格式,为了寻求这种格式,我们通常引入两个常数α和β。

由于1ϕ和3ϕ在0处的的泰勒展开式分别为:2210112001......2!h h x x ϕϕϕϕ⎛⎫∂∂⎛⎫=+++ ⎪ ⎪∂∂⎝⎭⎝⎭ (0.1)2230332001......2!h h x x ϕϕϕϕ⎛⎫∂∂⎛⎫=+++ ⎪ ⎪∂∂⎝⎭⎝⎭ (0.2)因此222103013132001()()()()......2!h h h h x x ϕϕαϕϕβϕϕαβαβ⎛⎫∂∂⎛⎫-+-=-+++ ⎪ ⎪∂∂⎝⎭⎝⎭ (0.3)令220x ϕ⎛⎫∂ ⎪∂⎝⎭项的系数为0,则得到 2321h h αβ=- (0.4)将其带入上式得2231013001313()()()h h x h h h h ϕϕϕϕϕ---∂⎛⎫≈⎪∂+⎝⎭ (0.5) 同理可得2242024024240()()()h h y h h h h ϕϕϕϕϕ⎛⎫---∂≈ ⎪∂+⎝⎭ (0.6) 此即一阶偏导数的中心差商格式二阶偏导数的中心差商格式令公式(1.3)中的220x ϕ⎛⎫∂ ⎪∂⎝⎭ 的系数为0,并忽略高阶项,则可以得到31h h αβ= (0.7) 带入公式(1.3)可得2330110213130()()2()h h x h h h h ϕϕϕϕϕ⎛⎫-+-∂≈ ⎪∂+⎝⎭ (0.8) 若13h h h ==则,2301222)x h ϕϕϕϕ⎛⎫-+∂≈ ⎪∂⎝⎭ (0.9) 同理2420240224240()()2()h h y h h h h ϕϕϕϕϕ⎛⎫-+-∂≈ ⎪∂+⎝⎭ (0.10) 若24h h h ==则,(1.9)化为2204222)y h ϕϕϕϕ⎛⎫-+∂≈ ⎪∂⎝⎭ (0.11) 三 波导中的差分方程由于波导空间无源,且导波电、磁场均为时谐场,因此波导内的电磁场满足频域麦克斯韦方程组,即H j E ωε∇⨯= (0.12) E j H ωμ∇⨯=- (0.13) 0H ∇∙= (0.14) 0E ∇∙= (0.15)直角坐标系下,设导波沿z 方向传播,,,E H ∇可表示为:t zz∂∇=∇+∂ (0.16)(,,)(,,)t z E E x y z zE x y z =+ (0.17) (,,)(,,)t z H H x y z zH x y z =+(0.18)分别将(1.14),(1.15),(1.16)待带入(1.10),(1.11),可以得到:t t z H j zE ωε∇⨯= (0.19)tt z t H zH z j E zωε∂∇⨯+⨯=∂ (0.20) t t z E j zH ωμ∇⨯=-(0.21)tt z t E zE z j H zωμ∂∇⨯+⨯=-∂(0.22) 联立方程(1.18)与(1.20)消去t H 得222tt z t z k E E j z H z z ωμ⎛⎫∂∂+=∇+⨯∇ ⎪∂∂⎝⎭(0.23) 同理222t t z t z k H H j z E z z ωε⎛⎫∂∂+=∇-⨯∇ ⎪∂∂⎝⎭(0.24)其中k =对(1.21)做t ∇⨯ 运算,并将(1.19)带入其中可得220Z z H k H ∇+= (0.25)同理可得220Z z E k E ∇+=(0.26)即,规则波导系统中导波场的纵向分量满足标量亥姆霍兹方程。

有效折射率法求矩形波导色散曲线(附M a t l a b程序)光波导理论与技术第二次作业题目:条形波导设计*名:**学号: ************指导老师:***完成日期: 2014 年 03 月 19 日一、题目根据条形光波导折射率数据,条形波导结构如图1所示,分别针对宽高比d a :为1:1与1:2两种情形,设计:(1)满足单模与双模传输的波导尺寸范围;(需要给出色散曲线)(2)针对两种情况,选取你认为最佳的波导尺寸,计算对应的模折射率。

(计算时假设上、下包层均很厚)图1 条形波导横截面示意图二、步骤依题意知,条形波导参数为:5370.11=TE n ,5100.12=TE n ,444.13=TE n ;5360.11=TM n ,5095.12=TM n ,444.13=TM n 。

其中321n n n 、、分别代表芯心、上包层、下包层相对于nm 1550=λ光波的折射率。

本设计采用有效折射率法作条形波导的归一化色散曲线,条形波导的横截面区域分割情况如图2所示:图2 条形波导横截面分割图对于xmn E 模式,x E 满足如下波动方程:[]0),(22202222=-+∂∂+∂∂eff x x n y x n k yE x E 由于导波模式在x 与y 方向上是非相干的,采用分离变量法后再引入)(220x N k 得到如下两个独立的波动方程:0)()](),([)(222022=-+∂∂y Y x N y x n k yy Y 0)(])([)(222022=-+∂∂x X n x N k xx X eff 可以将条形波导等效成y 方向和x 方向受限的平板波导,先求y 方向受限平板波导的TE 模式,求得x N 后将其作为x 方向受限的平板波导的芯层折射率并求其TM 模式,得到的有效折射率eff n 就是整个条形波导的有效折射率。

y 方向受限平板波导的TE 模式的色散方程为:2212422212222210arctan arctan xx x x xN n n N N n n N n N n d k --+--+=-π (...2,1,0=n ) 其中1n 、2n 、4n 都是TE 模式的有效折射率从而x 方向受限平板波导的TM 模式的色散方程为:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--+=-2225225222232232220arctan arctan effx eff xeffx eff xeffx n N n n n N n N n n n N m n N a k π(...2,1,0=m )其中3n 、5n 都是TM 模式的有效折射率。

对于ymn E 模式,y E 满足如下波动方程:[]0),(22202222=-+∂∂+∂∂eff y y n y x n k yE xE由于导波模式在x 与y 方向上是非相干的,采用分离变量法后再引入)(220x N k 得到如下两个独立的波动方程:0)()](),([)(222022=-+∂∂y Y x N y x n k yy Y 0)(])([)(222022=-+∂∂x X n x N k xx X eff 可以将条形波导等效成y 方向和x 方向受限的平板波导,先求y 方向受限平板波导的TM 模式,求得x N 后将其作为x 方向受限的平板波导的芯层折射率并求其TE 模式,得到的有效折射率eff n 就是整个条形波导的有效折射率。

y 方向受限平板波导的TM 模式的色散方程为:⎪⎪⎭⎫⎝⎛--+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--+=-221242242122122222212210arctan arctan x x xx xN n n N n n N n n N n n n N n d k π(...2,1,0=n ) 其中1n 、2n 、4n 都是TM 模式的有效折射率从而x 方向受限平板波导的TE 模式的色散方程为:2225222232220arctanarctaneffx eff effx eff effxn N n n n N n n m nN a k --+--+=-π (...2,1,0=m )其中3n 、5n 都是TE 模式的有效折射率。

由以上分析建立脚本m 文件BarWaveguide.m 与四个函数m 文件yTE_DispersionFun.m 、yTM_DispersionFun.m 、xTE_DispersionFun.m 、xTM_DispersionFun.m 如下: BarWaveguide.m 脚本文件:close all;clear all;clc;global V b;% a:d = 1:1figure(1);% x方向偏振NTEx = linspace(1.5100, 1.5370, 2000);for n = 0:1dTE = yTE_DispersionFun(NTEx, n);for m = 0:1k = 1;for i = 1:2000if(NTEx(i) <= 1.5360)NTMe = linspace(1.5100, NTEx(i), 4000);aTM = xTM_DispersionFun(NTMe, NTEx(i), m);for j = 1:4000if(abs(aTM(j) - dTE(i)) < 2e-2) V(k) = 2*dTE(i)*sqrt(1.5360^2 -1.5100^2);b(k) = (NTMe(j)^2 - 1.5100^2)/(1.5360^2 -1.5100^2);k = k+1;end;end;end;end;plot(V, b,'r');hold on;pause;clear V b;end;end;% y方向偏振NTMx = linspace(1.5095, 1.5360, 2000);for n = 0:1dTM = yTM_DispersionFun(NTMx, n);for m = 0:1k=1;for i = 1:2000NTEe = linspace(1.5100, NTMx(i), 4000);aTE = xTE_DispersionFun(NTEe, NTMx(i), m);for j = 1:4000if(abs(aTE(j) - dTM(i)) < 2e-3)V(k) = 2*dTM(i)*sqrt(1.5360^2 - 1.5100^2);b(k) = (NTEe(j)^2 - 1.5100^2)/(1.5360^2 - 1.5100^2);k = k+1;end;end;end;plot(V,b,'b');hold on;pause;clear V b;end;end;axis([0, 5, 0, 1]);xlabel('V');ylabel('b');title('归一化色散曲线 a:d = 1:1');gtext('E11');gtext('E12');gtext('E21');gtext('E22');zoom on;% a:d = 2:1figure(2);% x方向偏振NTEx = linspace(1.5100, 1.5370, 2000);for n = 0:1dTE = yTE_DispersionFun(NTEx, n);for m = 0:1k = 1;for i = 1:2000if( NTEx(i) <= 1.5360)NTMe = linspace(1.5100, NTEx(i), 4000);aTM = xTM_DispersionFun(NTMe, NTEx(i), m);for j = 1:4000if(abs(aTM(j) - 2*dTE(i)) < 1e-2) V(k) = 2*dTE(i)*sqrt(1.5360^2 -1.5100^2);b(k) = (NTMe(j)^2 - 1.5100^2)/(1.5360^2 -1.5100^2);k = k+1;end;end;end;end;plot(V, b,'r');hold on;pause;clear V b;end;end;% y方向偏振NTMx = linspace(1.5095, 1.5360, 2000);for n = 0:1dTM = yTM_DispersionFun(NTMx, n);for m = 0:1k=1;for i = 1:2000NTEe = linspace(1.5100, NTMx(i), 4000);aTE = xTE_DispersionFun(NTEe, NTMx(i), m);for j = 1:4000if(abs(aTE(j) - 2*dTM(i)) < 1e-2)V(k) = 2*dTM(i)*sqrt(1.5360^2 - 1.5100^2);b(k) = (NTEe(j)^2 - 1.5100^2)/(1.5360^2 - 1.5100^2);k = k+1;end;end;end;plot(V,b,'b');hold on;pause;clear V b;end;end;axis([0, 5, 0, 1]);xlabel('V');ylabel('b');gtext('E11');gtext('E12');gtext('E21');gtext('E22');title('归一化色散曲线 a:d = 2:1');zoom on;yTE_DispesionFun.m函数文件:function dTE = yTE_DispersionFun(NTEx, n)lambda = 1.550e-6;k0 = 2*pi/lambda;[n1TE, n2TE, n4TE] = deal(1.5370, 1.5100, 1.4440);dTE = 1e6*(n*pi + atan(sqrt((NTEx.^2 - n2TE^2)./(n1TE^2 - NTEx.^2))) + ...atan(sqrt((NTEx.^2 - n4TE^2)./(n1TE^2 - NTEx.^2)))) ..../(k0*sqrt(n1TE^2 - NTEx.^2));yTM_DispesionFun.m函数文件:function bTM= yTM_DispersionFun(NTMx, n)lambda = 1.55e-6;k0 = 2*pi/lambda;[n1TM, n2TM, n4TM] = deal(1.5360, 1.5095, 1.4440);bTM = 1e6*(n*pi + atan(sqrt((n1TM^2*(NTMx.^2 - n2TM^2))./(n2TM^2*(n1TM^2 - NTMx.^2)))) + ...atan(sqrt((n1TM^2*(NTMx.^2 - n4TM^2))./(n4TM^2*(n1TM^2 - NTMx.^2)))))..../(k0*sqrt(n1TM^2 - NTMx.^2));xTE_DispesionFun.m函数文件:function aTE= xTE_DispersionFun(NTEe,NTMx, m)lambda = 1.55e-6;k0 = 2*pi/lambda;[n3TE, n5TE] = deal(1.5100);aTE = 1e6*(m*pi + atan(sqrt((NTEe.^2 - n3TE^2)./(NTMx^2 - NTEe.^2))) + ...atan(sqrt((NTEe.^2 - n5TE^2)./(NTMx^2 - NTEe.^2)))) ..../(k0*sqrt(NTMx^2 - NTEe.^2));xTM_DispesionFun.m函数文件:function aTM= xTM_DispersionFun(NTMe, NTEx, m)lambda = 1.55e-6;k0 = 2*pi/lambda;[n3TM, n5TM] = deal(1.5095);aTM = 1e6*(m*pi + atan(sqrt((NTEx^2*(NTMe.^2 - n3TM^2))./(n3TM^2*(NTEx^2 - NTMe.^2)))) + ...atan(sqrt((NTEx^2*(NTMe.^2 - n5TM^2))./(n5TM^2*(NTEx^2 - NTMe.^2)))))..../(k0*sqrt(NTEx^2 - NTMe.^2));三、运行结果及分析实验分别在d a :为1:1与1:2两种情形下画出了x E 11、x E 12、x E 21、x E 22、yE 11、y E 12、y E 21、y E 22的归一化色散曲线。