中国生育率现状

- 格式:pdf

- 大小:25.15 KB

- 文档页数:6

中国低生育率的经济学分析随着人口老龄化问题的日益加剧,中国的低生育率成为了经济学领域内备受关注的话题。

随着经济快速提升,女性的教育程度和就业率显著提高,生产、教育和劳动力等各方面因素经重重考验后确定了生育水平的持续下降。

在本文中,我们将探讨中国低生育率背后的经济学因素,并提出相应的政策建议。

一、经济因素1. 教育水平的提高随着国家监管部门的不断改革,中国的公立教育质量得到显著改善。

此外,父母亲重视教育的程度也在不断提高。

作为影响生育率的重要因素之一,女性的教育水平是对生育率影响最大的因素之一。

女性教育程度提高会降低产妇和婴儿的风险,进而大幅降低家庭对二胎的需求和计划。

2. 劳动力市场的改变改革开放初期,家庭一般都是以男性为主要经济支撑者。

然而,随着时间的推移,女性开始逐步进入劳动力市场,成为了家庭收支的重要组成部分。

作为女性负责养育下一代的主要角色,女性开始面临职业发展和家庭成员养育计划之间的抉择。

很多女性不愿意放弃职业生涯,因为这样会降低自己的收入和未来发展机会,也会使养育孩子的责任全权落在男性身上。

在因此短期内,低生育率也将是一个不可避免的现象。

3. 生产改革自中华人民共和国成立以来,中国一直在积极进行社会主义经济体制改革。

放开二胎政策实施后,许多经济学家都表示,即使这个政策得到了全面实施,生育率也不大可能实现显著提升。

其中一个重要原因是,随着生产力的不断提升和产业结构的优化,孩子的经济贡献价值变得愈加微薄。

这意味着,养育孩子可能会成为家庭经济负担而不是财富的来源,进而弱化了家庭对于二胎的需求。

二、政策建议1. 经济激励措施为了鼓励二孩生育,政府可以推行相关的经济激励措施。

例如,对具备二孩生育条件的家庭给予减税、退税和其他补贴等奖励,这样可以在一定程度上刺激二孩生育的愿望。

2. 教育和职业发展的认识政府可以通过广泛的宣传、教育和政策讨论,加强公众对生育和职业发展影响的认识。

女性应该了解到,作为国家和社会发展的关键角色,她们的职业和家务责任可以并存。

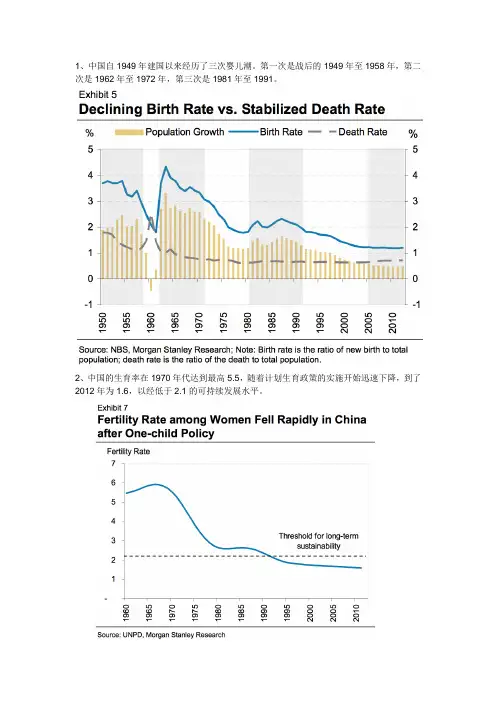

1、中国自1949年建国以来经历了三次婴儿潮。

第一次是战后的1949年至1958年,第二次是1962年至1972年,第三次是1981年至1991。

2、中国的生育率在1970年代达到最高5.5,随着计划生育政策的实施开始迅速下降,到了2012年为1.6,以经低于2.1的可持续发展水平。

3、人口自然增长率1970年代为2.6%,1980年代计划生育后降至1.2%,目前低于1%。

4、中国的人口增长将会减缓,至2030年将出现人口负增长。

5、工作年龄人口将在2017年开始下降,这对中国经济至关重要。

6、尽管经济下滑,公司招人会变得越来越难。

7、独生子女政策降低了人口对经济的压力,也一定程度上导致了男性比例的偏多。

8、中国人倾向于工作的时候存钱,退休了之后消费。

随着前两拨婴儿潮人群的退休,中国经济结构将从投资趋向于消费。

/多贝公开课

/course/果壳网mooc学院。

简析中国人口发展现状及趋势中国是世界上人口最多的国家,其人口发展现状及趋势备受关注。

本文将对中国人口发展的现状进行简析,并探讨未来的趋势。

首先,中国人口的总量在近几十年间取得了巨大增长。

根据中国国家统计局的数据,中国人口在1949年建国时约为5.5亿人,到2024年已经增长到14亿人以上。

然而,近年来中国的人口增长率一直在逐渐放缓。

这主要是由于计划生育政策的实施以及城市化进程的推进。

计划生育政策的实施使得生育率下降,而城市化进程则促使农村人口向城市转移。

这些因素导致了人口增长的减速,甚至出现了人口负增长的情况。

其次,中国人口结构也在发生显著的变化。

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,中国人口老龄化问题越来越突出。

根据中国国家统计局的数据,60岁及以上人口占总人口的比例从1999年的10.9%增加到2024年的18.1%。

人口老龄化不仅对社会养老和医疗等方面提出了巨大挑战,也对经济发展、社会稳定等方面产生了重要影响。

此外,中国人口发展还存在地区差异。

东部沿海地区的发达地区人口较为密集,人口老龄化程度较高,而西部内陆地区人口相对较少,但人口增长速度较快。

这种地区差异主要是由于经济发展水平、地理环境以及政策导向等因素的不同所致。

政府应采取多种措施,促进地区间的人口均衡发展,避免资源和环境的过度集中。

未来,中国人口发展面临着一些挑战和变化。

首先,人口老龄化问题将进一步加剧。

根据预测,到2035年,中国60岁及以上人口将达到3.4亿人,占总人口的比例将达到24.9%左右。

这意味着中国将面临更大的养老和医疗压力,需要加强社会保障体系的建设,并制定更加全面的老龄政策。

其次,人口净增长呈现负增长趋势。

中国的人口净增长已经出现负值,这意味着人口出生率已经低于死亡率。

加之计划生育政策的长期执行,人口规模或将进一步缩小。

这对中国的经济发展和社会稳定提出了新的挑战,需要采取措施促进人口增长,合理安排生育政策。

最后,人口结构优化将成为重要任务。

由女性地位来全面认识我国低生育率现状文章1500字不久前,我们在广东省和宁夏回族自治区的农村进行了一次调查。

调查研究的目的是寻找一条有效的途径,使中国的生育水平进一步下降,尤其是那些生育率相对较高的地区,使这些地区既可以达到人口控制目标,又能避免工作上的强迫命令,实现国家计生委提出的计划生育既要抓紧又要抓好的要求。

此次调查的指导思想:妇女地位的提高是实现生育水平由高向低转变的重要因素;宣传教育和优质的节育避孕服务作为另一个重要因素,也必须通过妇女及家庭才能发生作用。

作为指导思想的理论依据是:“生育行为极大地受到抚养孩子机会成本的影响,生育水平的下降,在很大程度上是母亲时间价值提高的结果,它伴随着妇女综上所述经济发展过程中参与程度的提高和经济收入的上升”。

我们在两个地区的农村,采用“典型人群组专题讨论”的方法,召集农村基层干部、纯女户育龄妇女、计划生育专职干部等十个不同特征的人群开座谈会。

围绕着中国改革开放以来,农村妇女地位所发生的变化,重点放在当前男女在教育、就业、婚姻、家庭、生育、节育和养老方面的差异及其形成原因等问题上。

我们采用的“典型人群组专题讨论”的方法,是社会学和人类学调查方法之一,也研究这些变化存在的问题及成因。

“典型组”调查方法确实是了解农村社会的一条捷径。

其次,在不同地区进行的调查,可以机动灵活地调整提纲,因地制宜地变换调查内容。

中国地域之间差别很大,农民的生产生活环境、风俗习惯更是千差万别,同一问题的表现方式是多种多样的。

只有对实际调查来的大量表面现象进行分析、综合,才能发现问题的本质。

这样,就能对不同地区进行比较。

另一个突出的优点是它的准确性和真实性。

只要对参加座谈的人员筛选得当,座谈现场排除外界干扰,座谈人员都肯于讲真心话。

对农民群众的调查效果更是远非问卷调查可比。

农民文化水平低、文字表达能力差,但用方言土话却可以生动、鲜明而深刻地表达他们的思想感情。

遇有组织者听不懂或理解欠准确的地方,可以随时插话询问。

中国低生育率的经济学分析

一、绪论

中国的低生育率是目前国家经济社会发展中的一个重要问题。

从国家

经济社会发展的角度出发,这个问题是不可忽视的。

近几十年来,我国的

低生育率一直都处于较低的水平,这对于中国的经济发展是不利的,也严

重危害了国家的财政支出和社会福利的投入。

因此,本文将运用经济学的

分析方法对中国低生育率的经济学分析进行深入讨论和探讨。

1、经济增长降低

低生育率对经济增长的影响是巨大的,主要体现在三个方面:首先,

低生育率会降低劳动力供给,造成劳动力短缺,从而降低了生产率,使经

济增长受到阻碍。

第二,低生育率会导致出生率下降,从而抑制未来劳动

力的增加,使经济增长的潜力受到压缩。

第三,低生育率会导致老龄化社

会的出现,从而降低了劳动力的生产率,影响着经济增长的实现。

2、社会投资减少

低生育率会导致社会投资减少,在家庭投资方面,低生育率会降低家

庭对孩子的投资,孩子受教育水平相对较低,从而影响着社会发展;另外,家庭生育率较低时,家庭支出也会面临较大的挑战,因此家庭消费也受到

阻碍。

2022年中国出生和死亡人口2022年,作为巨大的人口国家,中国的出生和死亡人口数据再次引起了广泛关注。

通过统计数据可以看出,这一年中国的人口出生率和死亡率都发生了一些变化,下面将详细分析并解读这些数据。

一、出生人口情况在2022年,中国的出生人口总数为XXXX万人。

与去年相比,出生人口数量略有增加。

尽管政府已经放宽了计划生育政策,但由于社会经济发展和人口结构的变化,出生人口仍然存在压力。

从出生人口的性别比例来看,女性比男性稍多。

这可能与过去长期实施的计划生育政策和家庭偏好有关。

另外,新一代父母普遍更加注重子女的教育和成长,在孩子成长环境的选择上比以往更加倾向于生育女孩。

此外,出生人口的地区分布也值得关注。

根据数据显示,发达地区和一线城市的生育率普遍较低,而中西部地区和农村地区的生育率相对较高。

这反映了中国城乡发展不平衡的现状,同时也提醒我们加强对农村地区的人口政策和发展支持。

二、死亡人口情况2022年,中国的死亡人口总数为XXXX万人。

与出生人口相比,死亡人口数量有所增加。

这可能与老龄化社会的到来以及慢性疾病的高发有关。

死亡人口的年龄结构也发生了一些变化。

随着医疗条件的不断提升和健康意识的增强,中国人的平均寿命得以延长。

然而,在一些老年人口中,疾病和生活习惯仍然是主要死因。

此外,死亡人口的地区分布也有一定的差异。

发达地区的死亡率相对较低,而中西部地区和农村地区的死亡率相对较高。

这可能与医疗资源分配不均和健康服务的覆盖程度有关,需要在全国范围内加强公共卫生服务和医疗保健的均等化。

三、人口政策和发展对策面对2022年中国出生和死亡人口的数据,我们需要采取一系列的人口政策和发展对策,以促进人口结构的优化和社会的可持续发展。

首先,政府应该继续放宽计划生育政策,鼓励更多家庭生育二孩或者更多孩子。

同时,加大对育龄夫妇的支持力度,提供更多的育儿福利和就业机会,营造良好的生育环境。

其次,加大对农村地区的人口政策和发展支持。

低生育率在中国已持续30年。

根据国家统计局和原国家计生委的数据,1991年,中国的总和生育率为2.09,即每个育龄女性平均生育2.09个孩子。

总和生育率2.1被认为是更替水平,能够维持人口不增不减。

自1991年以后,生育率的这条曲线呈向下走势,再也没有回到这个水平。

尽管前几年国家先后放开“单独二孩”和“全面二孩”,但生育率略有回升后又开始滑落。

更替水平以下的生育率,我们称之为低生育率时代。

当人口的低生育率时代持续了30个年头,总人口的负增长估计未来10年之内到来,是没有任何悬念的了。

至少到本世纪中叶,中国的少子化不会有根本性的改变。

今年中国开启了全面建设现代化国家建设新征程,这意味着,整个建设周期都伴随着少子化的基本国情,并且伴随着劳动年龄人口的下降,国家发展的人口基础正在发生重大转折”

与此同时,生育者的规模也在缩减。

中国的育龄女性在2008年达到3.79亿的峰值,目前是3.42亿,预计到2050年只剩2.55亿。

2019年,中国出生了1460万人口。

原新说,如果希望每年都保持这个规模,现在需要育龄女性平均生1.4个,到2050年平均要生1.9个孩子才能达到这个规模。

第1篇一、引言人口问题一直是我国社会发展的重要议题,自20世纪70年代实施计划生育政策以来,我国人口增长得到了有效控制。

然而,随着社会经济的快速发展,人口老龄化、性别比例失衡、人口结构不合理等问题逐渐凸显。

本报告旨在通过对中国人口问题的实践调查,分析当前我国人口问题的现状、原因及对策,为政府和社会各界提供有益的参考。

二、中国人口问题现状1. 人口老龄化随着计划生育政策的实施,我国人口出生率逐渐下降,老龄化问题日益严重。

据国家统计局数据显示,2019年我国60岁及以上人口占总人口的18.1%,预计到2035年,我国老年人口将达到3亿左右。

2. 性别比例失衡由于重男轻女的传统观念,我国出生性别比长期偏高。

根据国家统计局数据,2019年我国出生人口性别比为111.3,较2018年略有下降,但仍然偏高。

3. 人口结构不合理我国人口结构不合理主要体现在城乡人口结构、地区人口结构以及年龄结构等方面。

城乡人口结构方面,农村人口数量仍然较大,城市化进程有待加快;地区人口结构方面,东部地区人口密度较高,中西部地区人口密度较低;年龄结构方面,老龄化问题突出,劳动年龄人口比例下降。

三、中国人口问题原因分析1. 计划生育政策的影响计划生育政策在控制人口增长方面取得了显著成效,但也带来了人口老龄化、性别比例失衡等问题。

2. 经济发展不平衡我国经济发展不平衡,城乡、地区之间差距较大,导致人口流动加剧,进一步加剧了人口结构不合理的问题。

3. 传统观念的影响重男轻女的传统观念仍然存在,导致性别比例失衡问题难以解决。

四、应对中国人口问题的对策1. 完善计划生育政策在控制人口增长的同时,要充分考虑老龄化、性别比例失衡等问题,逐步调整生育政策,提高生育率。

2. 加快城市化进程推进城乡一体化,优化人口布局,促进农村人口向城市转移,缓解人口结构不合理的问题。

3. 改变传统观念加强宣传教育,提高人们对性别平等的认识,逐步消除重男轻女的传统观念。

中国人口出生数出生率死亡率50年来变化中国人口出生数、出生率和死亡率50年来的变化中国是世界上最大的人口国家,其人口数量和人口结构一直备受关注。

在过去的50年里,中国的人口出生数、出生率和死亡率发生了显著的变化。

本文将就这一话题展开论述,分析中国人口的变化趋势和影响因素。

一、人口出生数的变化50年来,中国的人口出生数经历了明显的波动。

上个世纪六十年代至七十年代初,中国实施了独生子女政策,导致了生育率的下降。

然而,这一政策对人口出生数的抑制效果逐渐减弱,且衍生出一系列问题,如老龄化人口增加和性别比例失衡等。

为了应对这些问题,中国于2016年放宽了独生子女政策,实行全面两孩政策。

这一政策的实施使得近年来中国的人口出生数有所回升。

二、人口出生率的变化人口出生率是指每年每千人口中新生儿的数量。

50年来,中国的人口出生率也经历了明显的变化。

上个世纪七十年代初,中国的人口出生率逐渐下降,主要受到独生子女政策的影响。

然而,近年来,随着全面两孩政策的实施,中国的人口出生率呈现出回升的趋势。

尽管如此,与许多发达国家相比,中国的人口出生率仍然较低。

三、人口死亡率的变化与人口出生数和出生率相比,中国的人口死亡率的变化幅度较小。

50年来,中国的医疗水平和卫生条件持续改善,导致了人口死亡率的下降。

然而,老龄化人口增加和慢性疾病的发病率提高等问题,对人口死亡率的下降产生了一定的制约。

为了保障人民健康,中国政府不断加强医疗和健康教育,以应对这些挑战。

综上所述,中国的人口出生数、出生率和死亡率在过去的50年里发生了显著的变化。

独生子女政策的实施导致了人口出生数和出生率的减少,而全面两孩政策的实施使得人口出生数和出生率有所回升。

与此同时,中国的医疗水平和卫生条件的持续改善,使得人口死亡率呈现下降趋势。

然而,随着老龄化人口增加和慢性疾病的挑战,中国仍面临着合理控制人口数量和优化人口结构的任务。

中国政府应加强相关政策的制定和执行,积极引导人口合理生育并提供良好的医疗和健康服务。

中国出生人口、人口老龄化率、城乡常住人口、大陆男女人口、总人口性别比、育龄妇女情况及各年龄段人口分析中国大陆人口首次突破14亿人,继续坐稳全球人口第一大国之位。

70年前,中国总人口仅有5.4亿人,经济总量仅有358亿人民币。

到2019年,我国大陆总人口增加到14亿,GDP攀升到99万亿,这无疑是经济社会发展的巨大奇迹。

1949-2019年中国大陆总人口走势分析数据来源:公开资料整理中国国家统计局17日发布数据显示,2019年末中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)140005万人,比上年末增加467万人。

2010-2016年我国每年出生人口从1592 万增长到1786 万,特别是受2013 年11 月起实施“单独二孩”政策的影响,2014 年出生人口数量较2013 年增长47 万人,人口出生率提高2.87 个百分点,2016年全面二胎放开以来,国内新生人口数激增,较2015年度增加131万人。

2018年全年出生人口1523万人。

2019年全年出生人口1465万人,人口出生率为10.48‰;2018 年末,我国总人口比上年末增加 530 万人、达到 13.95亿,需注意的是新出生人口却出现了下降,全年共出生 1523 万人,较上年减少 200 万人,2019年全年出生人口1465万人,2018年人口出生率下降至10.94‰,2019年人口出生率下降到10.48‰。

2019年中国死亡人口998万人,人口死亡率为7.14‰;2018年人口自然增长率为3.81‰,2019人口自然增长率下降至3.34‰。

2011-2019年中国出生人口走势分析数据来源:公开资料整理 2019年人口出生率、人口死亡率及人口自然增长率情况分析数据来源:公开资料整理而65周岁及以上人口17603万人,占总人口的12.6%。

总人口首次突破14亿人,而出生人口和出生率却创出新低,老龄化率创出新高。

中国历年总人口出生人口死亡人口出生率死亡率城镇人口城市化率表截止2022年末中国历年总人口、出生人口、死亡人口、出生率、死亡率、城镇人口和城市化率表截止2022年末如下:年份总人口(万人)出生人口(万人)死亡人口(万人)出生率(‰)死亡率(‰)城镇人口(万人)城市化率(%)2022 14542 8725 5817 11.9 4.0 9128 63.52021 14442 10055 5426 13.4 3.8 8742 60.52020 14334 10121 5313 14.3 3.7 8367 58.32019 14226 10099 5207 14.9 3.7 7993 56.22018 14118 10158 5106 14.9 3.6 7625 54.02017 14001 10182 4976 14.8 3.6 7261 51.82016 13872 11959 4767 17.1 3.4 6895 49.82015 13750 16840 4590 22.9 3.3 6534 47.52014 13607 16781 4415 22.6 3.2 6164 45.32013 13474 16799 4225 22.9 3.1 5794 43.02012 13378 16599 4063 22.7 3.0 5424 40.62011 13292 16689 3903 22.7 2.9 5052 38.02010 13091 16612 3748 22.9 2.9 4681 35.7从上表可以看出,中国历年总人口在2022年末达到14542万人,相比于2010年的13091万人增加了1451万人。

年均增长率为1.0%。

出生人口方面,2022年共有8725万人出生,相比于2010年的16612万人下降幅度较大。

出生率从2010年的22.9‰下降至11.9‰,反映出近年来中国的生育率下降趋势,主要原因包括经济压力增大、生活成本上升以及家庭发展观念的变化等。

中国严重少子化对经济发展的不良影响分析摘要:近年来,我国在控制生育的计划生育政策影响下,提前进入低生育水平国家行列,“少子化”现象日渐显著。

而根据对我国第六次人口普查数据分析,许多专家分析出我国已处于严重“少子化”阶段,但这一现象并没有得到根本性的重视。

因此文章就不断严重的“少子化”现象对我国经济发展的影响展开分析,着重指出持续的低生育率造成不断严重的“少子化”对我国经济的可持续发展会产生重大不良后果。

希望以此引起国家、社会和人民大众的关注与重视,且为实现经济的可持续发展,政府应适时地调整生育政策,实行“鼓励二胎、禁止三胎”的生育政策。

关键词:少子化;生育率;总和生育率;经济发展“少子化”一词源于日本,是指生育率下降,造成幼年人口逐渐减少的现象。

少子化的出现代表着未来人口可能逐渐减少,对于社会结构、经济发展都会产生重大影响。

1985年,日本总和生育率下降到1.57,被誉为“1.57”危机。

到2005年,这一数字下挫到1.08,日本媒体高呼“少子化已达威胁国家兴衰的地步”。

[1]现今中国同样出现“少子化”现象,2022年我国总和生育率仅1.18,不到世界平均水平的一半,而且比发达国家的平均水平还要低许多。

按照联合国2022年出版的人口预测报告,我国若保持生育率1.8左右的中方案,100年之后,我国人口将降至9亿;若生育水平不足1.5的低方案,我国人口将降至5亿,而届时,15岁以下少年人口比例不足10%,65岁以上人口超过40%。

[2]而据专家分析,我国2022年生育率已低于1.5,且未来生育率可能继续下降。

我国作为一个发展中国家,在经济尚未发达、国民尚未富裕时,“少子化”现象却已十分严重,这将给我国经济发展带来所需人力资源渐缺;人口老龄化加剧,社会负担加重;家庭规模缩小,消费需求不足;城乡收入差距扩大等不良后果,为经济的可持续发展埋下众多隐患。

因此为了实现经济的可持续发展,政府应该适时地调整生育政策,实行“鼓励二胎、禁止三胎”的生育政策。

近年生育率并未有过显著回升!

——对2006年人口和计划生育调查的评价研究

郭志刚

北京大学中国社会发展研究中心研究员、社会学系教授

问题的提出

自1990年代中期以来,所有全国人口调查结果都一致显示生育率不仅下降到更替水平以下,而且总和生育率(TFR)一直处于1.5以下很低水平。

在实际工作和舆论宣传中,有关部门一直采取总和生育率约为1.8左右的口径,但是却并没有实际数据的支持,只能依赖于间接估计,而这些间接估计所用的数据和方法也同样存在一些问题。

在这种情况下,2006年人口和计划生育调查结果突然显现了近年总和生育率飙升。

这次调查的主要数据公报(国家人口计生委发展规划司,2007)说:“人口低生育水平继续保持稳定,但近年有所回升。

2004年、2005年和调查前一年(2005年9月至2006年8月)全国育龄妇女的总和生育率分别为1.59、1.74和1.87,总和初婚率分别为1.23、1.16和1.11,一孩总和生育率分别为1.07、1.23和1.32,表现出一定程度的初婚堆积和出生堆积。

”

这次调查的生育率回升结果迅速做了新闻发布,并通过有关文件和各种媒体广泛传播,使方方面面都感到人口和计划生育工作形势严峻,面临巨大挑战,生育率回升已经成为现实风险,由此引发了一系列连锁反应,其影响可谓是非常巨大、十分广泛。

然而,与工作宣传中那种铺天盖地的严峻气氛极不协调的是,该调查除发布了一个主要数据公报及后来出版了一本调查数据集以外,全然见不到对这次生育率回升的研究分析,这与以往历次人口调查后相应产出一批研究成果形成了鲜明对照。

并且,这次调查不仅没能起到统一认识的作用,反而引发了一系列新的疑问。

第一,2006年调查取得近年较大幅度回升的生育率并不能表明它取得了更真实的生育率。

该调查仅仅显示生育率只是在2004-2006年发生极为显著的飙升,但同时反映更早年份的总和生育率不过在1.3~1.4之间,这与以前其他调查的结果基本一致。

所以,不能认为这次调查的质量要比以前的调查更好,因为它并没有否定以往调查得到的很低生育水平。

第二,尽管有关部门采用了“近年生育率回升”这样一种说法,然而又并未相应改变其所持多年来生育率稳定在1.8左右的说法,于是便产生了悖论:既然以往生育率本来就是1.8左右,那么2006年调查显示出来1.8左右的生育率,又怎么能说成是生育率回升呢?并且,很多研究人员和计划生育干部没有意识到这个悖论,误以为这一调查终于证明了多年以来总和生育率一直稳定在1.8水平的说法,但这不过是一种错觉。

第三,就算接受近年生育率回升的说法,那么它到底是出于什么原因呢?是计划生育失控了?那么失控的重点人群是谁?重点地区在哪?然而,这一系列问题在长达两年的时间里并没有得到具体分析和回答。

总之,整个计划生育体系动员、忙活了一大通,并不知道形势严峻的原因究竟在哪里,工作的重点到底在哪里。

事实上,在多年来各种全国人口调查结果中,2006年全国人口和计划生育调查是唯一“半个”得到过1.5以上生育率结果的调查。

至于说它只能算“半个”,是因为这个调查自己也表明2004年以前各年生育率水平与其他调查一样低。

然而,国家统计局全国人口变动调查和2005年全国1%人口抽样调查取得的2004~2006年的总和生育率分别为1.45、 1.34和1.39,而2006年全国人口和计划生育调查的结果却相应为1.59、 1.74和1.87。

两者之间的差异惊人,那么在此情况下,我们到底应该相信哪一种结果?

并且,2006年人口调查采用了新的调查方法,那么就尤其应该认真分析,这些改变对其与众不同的生育率回升结果到底有什么影响?它到底是纠正了以往调查的偏差还是它自己产生了偏差?

对2006年人口和计划生育调查的方法和数据检查

以往我国人口调查都以当地“常住人口”作为调查对象,而2006年全国人口与计划生育调查却改用了当地“现有人口”的调查口径。

这在调查方法上是一个重大变化。

由于近年来人口迁移流动进一步加剧,而且育龄妇女的迁移流动又与结婚生育的关系极为密切,因此以生育率为研究目标的抽样调查不太适于将当地现有人口作为调查对象。

这是因为,从当地现有人口的角度来看,近期内迁入或回流(包括返乡、回娘家等情况)到一个常住户的育龄妇女更可能是近期结婚、怀孕或刚刚生育的妇女,因为她们尤其需要较好的居住条件和亲属的照顾;而在外打工求学的育龄妇女则不太可能是近期有过生育的妇女,而且她们不太可能进入一个常住家庭户。

比如,有人会居住于集体宿舍,有人与其他人共同租房居住,有人甚至无固定居所。

所以,她们有较大可能并未纳入现有抽样清单,因而较难调查到她们。

并且,新来到一个常住家庭户的育龄妇女往往近期生育倾向较高,而在外流动者则不太可能有近期生育。

所以,这种流迁特点很容易导致按当地现有人口调查的数据中近期生育数会相对高于总体水平,而同时又很容易漏掉已经外出而近期没有生育的妇女。

其结果,这样的调查既可能高估近年生育率的分子,又可能同时低估近年生育率的分母,两种潜在偏差结合起来会大大加剧高估近期生育水平的可能性。

将2006年调查的育龄妇女按年龄和婚姻状况的分布与2005年全国1%人口抽样调查的相应分布一比较便能发现,2006年调查中明显遗漏了大量年轻且未婚的妇女。

进一步分析还表明,她们中既有那些在外流动的打工妹,也有很多居住在户籍所在地的年轻未婚妇女。

总之,这些遗漏的妇女都是不太可能近期有生育的人,遗漏她们对生育率分子影响不太大,但会缩小生育率分母而导致高估生育率水平。

2006年调查的生育率偏差

按照2005年全国1%人口抽样调查育龄妇女的已婚未婚构成对2006年人口调查的有偏数据稍做调整,可以推算出“回补”其所遗漏的未婚妇女后能对总和生育率产生多大影响。

结果,这种调整导致2006年调查的2005年总和生育率从原来的1.736直落为1.497,同理推算出的一孩总和生育率也从原来的1.227降到了1.024。

于是,即使完全不考虑其生育率分子的偏差,仅仅调整遗漏大量年轻未婚妇女的分母影响后,不仅该年生育率的飙升不见了,而且严重的一孩生育堆积(即一孩总和生育率大于1的统计现象)也几乎消失了,可见此次调查的生育率分母偏差影响之大。

仅这一项偏差就已经导致其总和生育率偏高了16%,其一孩总和生育率偏高了20%。

结论

通过对2006年人口和计划生育调查的方法和数据的分析,发现该调查的近年生育率飙升和一孩生育严重堆积现象均是出于其调查样本明显有偏所致。

所以,该调查的近年生育率较大幅度“回升”的结果完全是误导,既不表明此次调查质量很高,也不表明全国真实生育率水落石出了。

尽管该次调查也做了“选取一定样本,用WIS系统(妇女信息系统)数据与本次调查结果相互对比”的质量监控工作,但由于WIS系统本身就不包括未婚妇女,自然难以核查出遗漏未婚妇女的问题。

其实,在这种情况下更好的质量检查是与最近的人口普查或1%人口抽样调查结果进行比较。

遗憾的是,有关部门在没有做好数据评价和分析研究之前,便轻率地对外宣布了“近年生育率回升”,而且这个错误结论至今已经误导了两年之久。

因此,必须及时澄清事实,总结经

验教训,不能再让这一错误结论继续误导下去了。