产业内贸易的决定因素

- 格式:ppt

- 大小:2.11 MB

- 文档页数:21

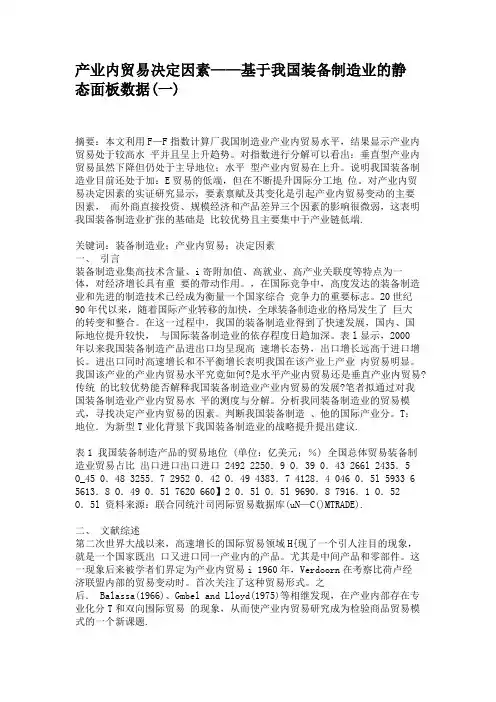

产业内贸易决定因素——基于我国装备制造业的静态面板数据(一)摘要:本文利用F—F指数计算厂我国制造业产业内贸易水平,结果显示产业内贸易处于较高水平并且呈上升趋势。

对指数进行分解可以看出:垂直型产业内贸易虽然下降但仍处于主导地位;水平型产业内贸易在上升。

说明我国装备制造业目前还处于加:E贸易的低端,但在不断提升国际分工地位。

对产业内贸易决定因素的实证研究显示,要素禀赋及其变化是引起产业内贸易变动的主要因素,而外商直接投资、规模经济和产品差异三个因素的影响很微弱,这表明我国装备制造业扩张的基础是比较优势且主要集中于产业链低端.关键词:装备制造业;产业内贸易;决定因素一、引言装备制造业集高技术含量、i寄附加值、高就业、高产业关联度等特点为一体,对经济增长具有重要的带动作用。

,在国际竞争中,高度发达的装备制造业和先进的制造技术已经成为衡量一个国家综合竞争力的重要标志。

20世纪90年代以来,随着国际产业转移的加快,全球装备制造业的格局发生了巨大的转变和整合。

在这一过程中,我国的装备制造业得到了快速发展,国内、国际地位提升较快,与国际装备制造业的依存程度日趋加深。

表l显示,2000年以来我国装备制造产品进出口均呈现高速增长态势,出口增长远高于进口增长。

进出口同时高速增长和不平衡增长表明我国在该产业上产业内贸易明显。

我国该产业的产业内贸易水平究竟如何?是水平产业内贸易还是垂直产业内贸易?传统的比较优势能否解释我国装备制造业产业内贸易的发展?笔者拟通过对我国装备制造业产业内贸易水平的测度与分解。

分析我同装备制造业的贸易模式,寻找决定产业内贸易的因素。

判断我国装备制造、他的国际产业分。

T:地位.为新型T业化背景下我国装备制造业的战略提升提出建议.表1 我国装备制造产品的贸易地位 (单位:亿美元;%) 全国总体贸易装备制造业贸易占比出口进口出口进口 2492 2250.9 O.39 0.43 266l 2435.5O_45 0.48 3255.7 2952 0.42 O.49 4383.7 4128.4 046 0.5l 5933 6 5613.8 O.49 0.5l 7620 660】2 0.5l O.5l 9690.8 7916.1 O.52 O.5l 资料来源:联合同统汁司罔际贸易数据库(uN—C()MTRADE).二、文献综述第二次世界大战以来,高速增长的国际贸易领域H{现了一个引人注目的现象,就是一个国家既出口又进口同一产业内的产品。

产业内贸易迅速发展的原因产业内贸易迅速发展的原因可以是多方面的:经济全球化:全球经济一体化的加剧促进了产业内贸易的发展。

不同国家和地区之间的经济联系更加紧密,企业可以更容易地在全球范围内开展业务,进口和出口商品。

贸易自由化政策:贸易自由化政策的推动为产业内贸易的发展创造了条件。

降低关税壁垒、减少非关税壁垒、推动各种自由贸易协定和区域一体化合作等政策措施使得商品、服务和资本更容易在国际市场上流通和交易。

供应链整合:跨国公司通过供应链整合优化生产和分销过程,将不同环节的生产活动集中在更具竞争力的地区,从而增加了产业内贸易的规模和速度。

企业通过全球供应链的构建和管理,将生产环节分散在不同国家和地区,以获得成本效益和市场机会。

基础设施改善:基础设施的改善和发展有助于加强不同地区之间的联系和交流。

更好的交通运输、通信和物流网络,以及现代化的港口、机场和道路等基础设施设施的建设,促进了产业内贸易的流动和扩大。

技术进步:信息技术和通信技术的进步极大地促进了产业内贸易的发展。

互联网和全球电子商务平台的出现使得跨境交易更加便捷和高效,使得全球各地的供应商和买家能够更容易地联系和交流。

区域一体化:区域一体化组织(如欧盟、亚洲、南美洲的区域一体化组织)的建设和推动促进了成员国之间的贸易和经济合作。

共同的规则、减少贸易壁垒以及相互之间的经济互补性等因素为产业内贸易的迅速发展提供了良好的环境。

需要注意的是,以上列举的原因并不是互相独立的,它们相互作用,并且因特定的国家和地区而异。

不同国家和产业的情况会导致产业内贸易迅速发展的具体原因有所不同。

产业内贸易的发展对于促进经济增长、提高竞争力和提供更多就业机会具有重要意义。

产业内贸易与产业间贸易的区别与联系

产业内贸易是指在一个国家或地区内部进行的不同产业部门之间的商品和服务交换。

例如,一个国家内的农业部门向制造业部门提供农产品,制造业部门则向农业部门购买农机设备。

而产业间贸易是指不同国家或地区之间的产业部门之间的商品和服务交换。

例如,一个国家的制造业部门向另一个国家的农业部门购买农产品,同时向该国的服务业部门购买物流和金融服务。

区别:

1. 范围不同:产业内贸易发生在一个国家或地区内部,而产业间贸易发生在不同国家或地区之间。

2. 影响因素不同:产业内贸易主要受到国内的经济政策、资源配置和产业结构等因素的影响,而产业间贸易受到国际贸易政策、国际竞争力和国际市场需求等因素的影响。

3. 相互依存程度不同:产业内贸易具有较高的相互依存程度,不同产业部门之间需要相互合作才能实现产业链的顺畅运转;而产业间贸易虽然也存在相互依存,但国际贸易的开放程度相对较低,各国或地区之间的产业部门相对独立。

联系:

1. 互为补充:产业内贸易和产业间贸易是相互补充的,国内产业内贸易的发展为国际产业间贸易提供了基础,而国际产业间贸易的拓展则促进了国内产业内贸易的发展。

2. 互为推动:产业内贸易和产业间贸易相互推动,国内产业内贸易的发展可以提升国家或地区的综合经济实力,从而提高其

在国际贸易中的竞争力;而国际产业间贸易的发展可以促进不同国家或地区之间的经济合作和资源共享,进一步推动各国或地区的产业内贸易发展。

产业内贸易理论模型及主要的影响因素——基于中国的经验分析第一章: 产业内贸易理论的背景及主要的理论模型第二次世界大战后,伴随着经济的复苏与发展,国际贸易的发展出现了新的发展趋势。

这主要表现在两个方面:一是,世界贸易的增长速度远远大于世界经济的增长速度?;二是发达国家之间的贸易的增长大于发达国家与发展中国家之间的贸易的增长速度,发达国家之间的贸易量已经占到世界总的贸易量的2/3左右,其中制成品的贸易的增长又大于初级产品贸易的增长。

这种现象引起了许多经济学家的注意,因为按照传统的贸易理论,不论是基于劳动生产率差异的李嘉图的比较优势理论,还是基于要素禀赋差异的H-0 模型,贸易应该更多的发生在要素禀赋差距较大和技术差距较大的发达国家与发展中国家之间,在行业上,应该发生在资本密集度差距较大的行业间,例如制成品与初级产品之间,而不是制成品之间的贸易。

传统理论与现实的矛盾使得探讨新的贸易理论成为必然。

产业内贸易理论最早是由学者沃顿(Verdoorm,P.J.,1960)在考察荷比卢联盟内部的贸易形式时发现的。

他以可比的国际贸易分类为基础,计算了12种种样本产品的双边贸易比率,发现由于经济联盟,双边贸易的比率的相对值下降,但是比率的中位数值却提高了。

Verdoorm由此认为,与集团内贸易相关的生产专业化形成于同种贸易类型中,而不是在异类贸易类型间。

但是Verdoorm的发现在当时并没有引起人们的注意。

人们一般认为,1975年由格鲁贝尔(H.G.Grubel)和劳埃德(P.J.Lloyd)出版的{ 产业内贸易:差别化产品国际贸易的理论与度量} 一书作为对产业内贸易理论较为正式的提出的著作。

他们二人也因此被认为是最早对产业内贸易进行系统性研究的开拓者。

在该书中,他们认为,“新要素比例理论”是可以部分解释产业内贸易的现象的,但是要对产业内贸易做全面而又系统的解释则是不够的,必须从产品差异和规模经济入手。

他们的研究对之后的一些学者有很大的启发意义。

简述规模经济与差异产品贸易理论的基本内容。

规模经济是指单位的要素投入量所消耗的成本比由这种投入所带来的产出量或收益少。

差异产品是指在设计、品牌等方面明显不同于同质产品且被消费者认可的产品。

差异产品的生产和需求与规模经济存在矛盾。

解决这一矛盾的最正确途径是国际贸易。

一方面,国际贸易扩大了市场规模,使大规模生产有了市场保障;另一方面,大批量生产的产品分散投放到各国市场上,从而在每一个具体市场上都表现为各种产品的小批量供给。

只要各国之间产品有差异,无论这种差异表现为何种形式,都可以称为国际贸易的载体。

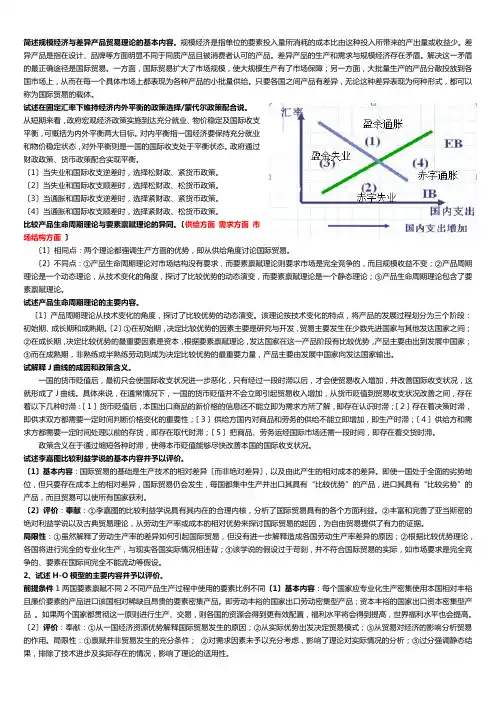

试述在固定汇率下维持经济内外平衡的政策选择/蒙代尔政策配合说。

从短期来看,政府宏观经济政策实施到达充分就业、物价稳定及国际收支平衡,可概括为内外平衡两大目标。

对内平衡指一国经济要保持充分就业和物价稳定状态,对外平衡则是一国的国际收支处于平衡状态。

政府通过财政政策、货币政策配合实现平衡。

〔1〕当失业和国际收支逆差时,选择松财政、紧货币政策。

〔2〕当失业和国际收支顺差时,选择松财政、松货币政策。

〔3〕当通胀和国际收支逆差时,选择紧财政、紧货币政策。

〔4〕当通胀和国际收支顺差时,选择紧财政、松货币政策。

比较产品生命周期理论与要素禀赋理论的异同。

〔供给方面需求方面市场结构方面〕〔1〕相同点:两个理论都强调生产方面的优势,即从供给角度讨论国际贸易。

〔2〕不同点:①产品生命周期理论对市场结构没有要求,而要素禀赋理论则要求市场是完全竞争的,而且规模收益不变;②产品周期理论是一个动态理论,从技术变化的角度,探讨了比较优势的动态演变,而要素禀赋理论是一个静态理论;③产品生命周期理论包含了要素禀赋理论。

试述产品生命周期理论的主要内容。

〔1〕产品周期理论从技术变化的角度,探讨了比较优势的动态演变。

该理论按技术变化的特点,将产品的发展过程划分为三个阶段:初始期、成长期和成熟期。

〔2〕①在初始期,决定比较优势的因素主要是研究与开发,贸易主要发生在少数先进国家与其他发达国家之间;②在成长期,决定比较优势的最重要因素是资本,根据要素禀赋理论,发达国家在这一产品阶段有比较优势,产品主要由出到发展中国家;③而在成熟期,非熟练或半熟练劳动则成为决定比较优势的最重要力量,产品主要由发展中国家向发达国家输出。

中美产业内贸易的影响因素研究——以资本和技术密集型产品贸易为例周茂荣吕婕摘要:本文运用产业内贸易指数分析和测度了中美间资本与技术密集型产品的产业内贸易水平,然后运用面板数据对其影响因素进行实证研究。

结果发现,人均收入差距、外商直接投资流入、规模经济和市场结构是影响产业内贸易发展的主要因素,其中人均收入差异与产业内贸易水平呈负相关,外商直接投资流入、市场结构和规模经济对产业内贸易水平均有促进作用。

最后提出了相关建议。

关键词:中美贸易;产业内贸易;影响因素;面板数据一、引言20世纪90年代以来,中美贸易迅速发展,双边贸易的商品结构也随之发生了显著变化。

在80年代中期以前,我国对美出口产品主要是劳动密集型产品及矿物原材料,自美进口产品中农产品、与化学相关的各种产品等原料性产品占很大比重。

到90年代后期,我国对美出口产品除劳动密集型产品外,资本与技术密集型产品所占比重高速增长,从美进口的资本与技术密集型产品占比高达60%以上。

按照联合国《国际贸易标准分类》(SITC)第三次修订版,资本与技术密集型产品指的是与化学相关的各类产品(SITC5)和机械与运输设备(SITC7)两大类。

2007年中美间资本与技术密集型产品进出口均呈现高速增长的态势,但出口增长规模远高于进口增长规模。

2004年以来,第7类商品(SITC7)已成为中国对美国出口的最大商品群。

更值得关注的是,第5类商品(SITC5)一向是美国贸易顺差的最主要商品,但2006年美国在该类商品的贸易中却首次由顺差逆转为逆差。

中美间这两类商品的进出口同时高增长和不平衡增长表明了资本与技术密集型产品的产业内贸易特征明显。

二、文献综述20世纪60年代,产业内贸易理论开始形成并获得较大发展,Verdoorm(1960)在分析“比荷卢同盟”的形成对三国的影响时,发现这三国的专业化分工主要发生在同一产业的不同产品中间,即三国之间的贸易主要表现为产业内贸易;巴拉萨(1963)对欧共体制成品的贸易情况进行分析。

中日产业内贸易的发展状况及其决定因素研究的开题报告一、研究背景和意义中日两国是亚洲经济体中的重要成员,在互联网、汽车等领域尤其是有着密切的产业联系。

然而,中日间的经济贸易关系也存在着不少问题和障碍,如贸易逆差、贸易保护主义、产业重叠等。

其中,中日产业内贸易的发展状况也是研究的重要议题之一。

而探究中日产业内贸易发展的状况和因素,不仅可以促进两国经贸合作的深入发展,也可以为相关国家和地区提供借鉴和参考。

二、研究目的和内容本研究旨在探究中日产业内贸易的发展状况及其决定因素,具体包括以下内容:1. 中日产业内贸易的现状概述:分析中日两国在以互联网、汽车等为代表的产业内的贸易情况,包括贸易规模、贸易结构、贸易方式等。

2. 中日产业内贸易的优势和不足:分析中日产业内贸易的优势和不足,探究存在的问题和不利因素。

3. 中日产业内贸易的决定因素分析:分析影响中日产业内贸易的政策、经济、地理等因素,探究各因素对中日产业内贸易的影响程度和机制。

4. 中日产业内贸易的发展趋势和建议:展望中日产业内贸易的发展趋势,提出相关建议和对策。

三、研究方法和技术路线本研究将采用定量和定性相结合的方法,主要包括文献资料调研、实地调查、统计学分析等。

具体技术路线如下:1. 文献资料调研:收集中日产业内贸易相关的文献、报告和数据资料,梳理和总结资料,阐述研究现状和问题。

2. 实地调查:通过访谈和问卷等方式,获取中日产业内贸易的实际情况,了解企业的生产经营状况和贸易方式。

3. 统计学分析:根据收集到的数据资料,采用SPSS等软件进行统计学分析和模型建立,探究中日产业内贸易的影响因素和规律。

四、研究预期成果和贡献本研究预期达到以下成果和贡献:1. 揭示了中日产业内贸易的发展状况和存在的问题,为中日两国产业合作提供数据支撑和实践经验。

2. 分析了中日产业内贸易的优势和不足,为相关企业和经济管理部门提供依据和指导。

3. 系统分析了中日产业内贸易的决定因素,为制定中日经贸政策提供参考和建议。

影响中国制造业产业内贸易的因素1.规模经济克鲁格曼认为,大多数工业制成品的市场是垄断性竞争市场。

一方面,各种产品类似并有一定的替代性,因此相互竞争;另一方面,产品又不完全一样,存在一定的差别,因此各种产品在其市场范围内又具有一定的垄断性。

在规模经济和垄断竞争的条件下,企业的长期成本随产量的增加而下降,企业的市场需求量随着价格的下降而扩大。

在参加国际贸易以前,企业面临的是国内的需求,通过扩大生产规模,实现规模经济来降低成本收到限制,使得生产成本和产品价格保持在较高水平上。

加入国际贸易后,产品所面临的市场就会扩大,企业能够实现规模生产,降低产品成本,从而在国际和国内市场上都有更强的竞争力。

在规模经济的利益驱动下,一国会扩大优势产业的一种或几种产品,来获得规模经济;另一方面,考虑的资源的稀缺性,该国不得不进口该产业的其他产品,以此满足国内需求。

这样便导致了产业内贸易。

所以在同一产业存在大量产别产品系列并面对不完全竞争市场结构的情形下,规模收益递增必然会推动产业内贸易的发展。

2.产品差异性因为差异产品能满足消费者不同的偏好,所以产品的差异性是影响产业内贸易的主要因素。

对于目前的中国市场而言,市场中某一产业的垄断性越弱,即竞争性越强,该产业内的企业就越多,生产的差异产品也越多,产业内贸易必然越大,反之,垄断性越强,该产业内的企鹅也数就越少,能生产的产品种类就越少,产业内贸易必然随之减少。

3.市场结构市场结构式影响企业行为的一个重要因素。

在完全竞争市场结构中,由于信息充分、技术条件一定、产品相同以及所有企业都是价格接受者等原因,市场上产品价格的差异只取决于各国要素禀赋的差异。

不完全竞争的市场结构与产业内贸易存在着密切的联系。

本文认为市场中某一产业的垄断性越强,该产业的企业数越少,能产出的产品种类就越少,在产品差异性一定的情况下,该产业的进出口产品就越多,产业内贸易就随之增加。

反之,如果市场是竞争性强,则产业内企业数量多,产生差异的产品也越多,产业内贸易也就小了。

1.亚当。

斯密的国际贸易观点与重商主义的观点有何区别?................2.举出一个数字的例子,说明生产两种商品都具有绝对优势的国家如何还能在其中一种商品的生产上具有比较优势。

.............................................3.斯密和李嘉图都认为世界贸易的模式只能由供给条件决定。

请解释。

......4.比较成本的概念如何与一个国家的生产可能性曲线联系在一起的?说明不同形状的生产可能性曲线怎样导致不同的机会成本。

...................................5.机会成本不变和机会成本递增的含义是什么?在什么样的情况下一国的成本不变或递增?.....................................................................6.什么因素决定了在国际基础上的专业化是部分的还是完全的?............7.贸易三角形的含义是什么?..........................................8.生产可能性曲线凹向原点的经济含义是什么?..........................9.边际转换率与边际替代率有什么不同?................................10.相互需求说的含义是什么?.........................................11.供给和需求的变化如何影响国际贸易条件?...........................12.为什么两个国家国内成本比率限定了均衡贸易条件的范围?.............13.商品贸易条件如何衡量贸易收益的方向?.............................14.运输成本是如何影响国际贸易的?...................................15.试解释国家间的产品和要素的国际移动如何促进各国的要素价格的均等化?16.李嘉图理论与赫克歇尔-俄林理论有什么区别?........................17.里昂惕夫之谜是如何对要素禀赋论提出挑战的?.......................18.大规模生产的经济性是如何影响国际贸易的?.........................19.如何区分产业间贸易和产业内贸易?产业内贸易的主要决定因素是什么?.20.何谓产业政策?政府通过何种方式在经济的朝阳产业部门创造比较优势?在应用产业政策的过程中会遇到哪些问题?.........................................21.环境限制政策如何影响一个产业的国际竞争力?.......................22.服务贸易的决定因素有哪些?.......................................23.什么是从量关税、从价关税和混合关税?每种关税的优点和缺点是什么?.24.区分消费者剩余和生产者剩余。

考试试卷答案及评分标准开课单位:经济学院考试课程:国际经济学考试学年、学期:命题教师:王焱霞试卷类型:闭卷专业:试卷编号:一,名词解释(本题共20分,5个小题,每题4分)1,里昂惕夫反论(The Leontief Paradox):里昂惕夫利用投入-产出分析方法,用统计数据分析美国的对外贸易,但验证结论正好与赫-俄原理相反,即美国出口商品与进口替代商品相比,前者更为劳动密集型,后者更具有资本密集型特征。

也就是说美国参与国际分工是建立在劳动密集型生产专业化基础上,而不是建立在资本密集型生产专业化基础上--也称为里昂惕夫之迷。

2,重商主义(资本主义生产方式准备时期15-18世纪):为了促进资本的原始积累,西欧各国广泛实行重商主义下的强制性的贸易保护政策,通过限制货币(贵重金属)出口和扩大贸易顺差的办法扩大货币的积累,以英国实行得最为彻底。

3,进口配额制(进口限额,Import Quotas System):一国政府在一定时期内对某些商品的进口数量或金额加以直接限制。

在规定的期限内,配额以内的商品可以进口,超过配额不准进口,或者征收较高的关税或罚款后才能进口。

4,固定汇率(Fixed Exchange Rate)是指一国货币当局选择本国货币钉住某基准国际货币或者某一货币指数,在一定的时期内通过直接的外汇管理措施或间接的调控措施维持本币对该基准货币汇率不变。

5,复式记帐法:出口属贷方项目、进口属借方项目,本国居民为他国提供劳务属贷方、反之属借方,本国居民收到国外转移属贷方,本国居民购买外国资产属借方,外国人归还贷款属贷方,官方储备减少属贷方项目。

二,辨析题(本题共16分,4个小题,每题4分)1,套汇就是利用不同时刻不同外汇市场上的汇率差异,通过买进和卖出外汇而赚取利润的行为。

“╳”套汇是利用同一时刻不同外汇市场上的汇率差异,通过买进和卖出外汇而赚取利润的行为。

2,直接标价法是用外币表示的单位本币价格。

“╳”直接标价法是用本币表示的单位外币价格。

产业内贸易理论产业内贸易理论是国际贸易理论的一个重要分支,研究的是同一个国家内部不同产业之间的贸易活动。

在传统的国际贸易理论中,主要关注的是跨国贸易,即不同国家之间的贸易活动。

然而,随着经济全球化的深入发展,产业内贸易所占比重逐渐增加,因此对其进行深入研究变得尤为重要。

一、产业内贸易的定义与特点产业内贸易,简称“内贸”,是指同一个国家内部不同产业之间的贸易活动。

产业内贸易的出现是由于不同产业之间的差异性,即各个产业在资源配置、技术水平、成本优势等方面存在差异。

这种差异性推动了不同产业间的商品交换和资源配置,进而形成了内部贸易。

产业内贸易的特点主要包括以下几个方面:1. 规模较大:随着经济的发展和市场的扩大,内贸的规模逐渐增大。

各个产业之间的商品交换和资源配置在国内市场中占据较大比例。

2. 资源配置效率:产业内贸易能够促进优势产业的发展,提高资源配置效率。

通过内贸,各个产业能够更加专业化地进行生产,从而实现资源的最优配置。

3. 促进产业升级:内贸的存在可以促进产业升级和创新发展。

通过内贸,不同产业之间能够相互学习借鉴,推动技术进步和产业升级。

二、产业内贸易的驱动因素产业内贸易的发展受到多个因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 产业差异:各个产业在资源配置、技术水平、成本优势等方面存在差异。

这些差异性是内贸活动产生的基础。

2. 政策支持:政府的产业政策对内贸的发展起到了重要作用。

通过制定相关政策,调动产业间的资源和要素配置,促进内贸发展。

3. 市场需求:市场对不同产业的需求和消费习惯也会影响内贸的发展。

不同产业之间的商品交换是为了满足市场需求。

4. 技术进步:技术的进步和创新对内贸的发展起到了重要推动作用。

技术的进步使得各个产业能够更加专业化和优质化地进行生产。

三、产业内贸易的影响与意义产业内贸易对国家经济发展具有重要影响和深远意义:1. 促进经济增长:产业内贸易能够促进资源配置效率的提高,推动产业升级和技术进步,从而促进经济的增长。

产业内贸易决定因素——基于我国装备制造业的静态面板数据一、概述随着中国经济的迅猛发展,装备制造业已成为我国制造业的重要部分。

其中,产业内贸易是装备制造业参与国际竞争的重要途径,因此研究产业内贸易的决定因素对于提高我国装备制造业的竞争力具有重要意义。

本文采用静态面板数据,从生产率、规模、投资、出口、技术进步等角度分析了装备制造业产业内贸易的决定因素。

二、产业内贸易的定义及意义产业内贸易是指同一国家不同地域之间的贸易,即本国企业之间的贸易,也称内销、区内贸易。

产业内贸易的意义在于:1)产业内贸易有利于提高产业集中度和企业规模,提高整个行业的效率;2)产业内贸易可以通过内部市场的规模效应降低成本,增加企业利润;3)通过产业内贸易,企业可以获取更多的内部信息和技术资料,提高技术水平和生产效率,从而更好地参与国际市场竞争。

三、生产率对产业内贸易的影响分析由于同行业内相对生产率差异导致的资源配置协调问题,使得产业内贸易成为一种优化资源配置的方式。

在同一产业内,生产率高的企业会优先进行产业内贸易,从而获得更多的利润。

同时,由于产业内贸易存在规模效应,生产率高的企业可以实现更大的规模经济,增强自身的竞争力。

因此,从生产率角度分析,在我国装备制造业中,生产率的提高有利于推动产业内贸易的发展。

四、规模对产业内贸易的影响分析规模的扩大对产业内贸易的影响是重要的。

规模的扩大可以提高企业的经济效益,降低生产成本,从而在内部市场占据更大的份额。

在我国装备制造业中,大型企业所占比重较大,而小企业之间的产业内贸易逐渐递减,小企业面临着更大的市场竞争压力。

因此,规模对企业能否在产业内贸易中占据更有利的地位起到了重要的决定性作用。

五、投资对产业内贸易的影响分析投资对产业内贸易有着重要的促进作用。

装备制造业作为国民经济的重要基础产业,需要大量的资金投入,而这部分资金大多来自国内市场。

在投资方面,大企业相对于小企业有着更强的融资和投资能力,因此对产业内贸易的投资也相对更多。