产业内贸易理论模型及主要的影响因素

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:3

(国际贸易)产业内贸易理论产业内贸易理论壹、产生背景传统的国际贸易理论,主要是针对国和国、劳动生产率差别较大的和不同产业之间的贸易,但自20世纪60年代以来,随着科学技术的不断发展,国际贸易实践中又出现了壹种和传统贸易理论的结论相悖的新现象,即国际贸易大多发生于发达国家之间,而不是发达国家和发展中国家之间;而发达国家间的贸易,又出现了既进口又出口同类产品的现象。

为了解释这种现象,国际经济学界产生了壹种新的理论——产业内贸易理论。

产业内贸易(Intra-industrytrade)是当代最新国际贸易理论之壹,它突破了传统国际贸易理论的壹些不切实际的假定(如完全竞争的市场结构、规模收益不变等),从规模经济、产品差异性、国际投资等方面考察贸易形成机制,从而解决了传统贸易理论所不能解释的贸易现象:产业内贸易日益占据国际贸易的主要地位。

的专著。

于这本书中作者修正了H—O模型中的某些前提条件,把贸易中有关的费用引入模型,解释了部分产业内贸易现象。

二、定义从产品内容上见,能够把国际贸易分成俩种基本类型:壹种是国家进口和出口的产品属于不同的产业部门,比如出口初级产品,进口制成品,这种国际贸易称为产业间贸易(inter-industrytrade);另外壹种被称为产业内贸易(intra-industrytrade),也就是壹国同时出口和进口同类型的制成品,因此这种贸易通常也被称为双向贸易(twowaytrade)或重叠贸易(over-laptrade)。

产业内贸易,即壹个国家于壹定时期内(壹般为1年)既出口又进口同壹种产品,同时同壹种产品的中间产品(如零部件和元件)大量参加贸易。

产业内贸易理论中所指的产业必须具备俩个条件:壹是生产投入要素相近,二是产品于用途上能够相互替代。

符合上述条件的产品能够分为俩类:同质产品和异质产品,也称作相同产品或差异产品。

三、产业内贸易理论的假设前提•从静态出发进行理论分析;•分析不完全竞争市场,即垄断竞争;•经济中具有规模收益;•考虑需求相同和不相同的情况。

第四讲产业内贸易理论传统的国际贸易理论主要是针对不同产品之间的贸易,但自20世纪60年代以来,国际贸易大多发生在发达国家之间,而发达国家间的贸易,又出现了既进口又出口同类产品的现象。

美国经济学家格鲁贝尔等人认为,从当代国际贸易中的产品结构上,大致可分为产业间贸易和产业内贸易两大类。

他通过对产业内贸易进行研究,提出了产业内同类产品贸易增长的特点和原因,继格鲁贝尔之后,格雷、戴维斯、克鲁格曼和兰卡斯特等对产业内贸易进行了大量的理论性研究,使产业内贸易理论更加丰富。

一、产业内贸易的概念从产品内容上看,可以把国际贸易分成产业间贸易(Inter—industry Trade)和产业内贸易(Intra-industry Trade)两种基本类型。

产业间贸易是指各国之间的贸易是不同产品之间的贸易,比如美国向中国出口汽车,从中国进口纺织品;产业内贸易是一国同时出口和进口同类型的产品,比如美国每年要出口大量的汽车,但又同时从日本、德国、韩国进口大量汽车。

《国际贸易标准分类》(Standard International Trade classification,SITC)中,将产品分为类、章、组、分组和基本项目五个层次,每个层次中用数字编码来表示,产业内贸易的产品指的是至少前三个层次分类编码相同的产品。

二、产业内贸易理论的假设前提产业内贸易理论的假设前提主要有:①从静态出发分析;②分析不完全竞争市场;③经济中具有规模经济效应;④考虑需求情况。

显然,产业内贸易理论的前提假设与传统的贸易理论是不同的。

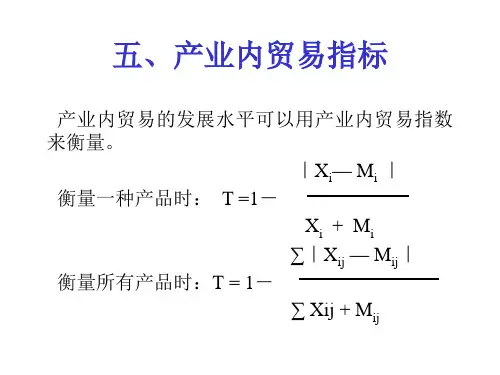

三、产业内贸易指数产业内贸易程度可用产业内贸易指数来衡量。

从某一产业的角度分析,产业内贸易指数的计算公式为A i= 1-(Xi-Mi)/(Xi+Mi)式中,Ai为一国i产品的产业内贸易指数;Xi为一国i产品的出口额;Mi 为该国i产品的进口额。

由式(4—1)可知:Ai在0~1之间变动,Ai愈接近1,说明产业内贸易的程度愈高;Ai愈接近0,则意味着产业内贸易程度愈低。

中美产业内贸易的影响因素研究——以资本和技术密集型产品贸易为例周茂荣吕婕摘要:本文运用产业内贸易指数分析和测度了中美间资本与技术密集型产品的产业内贸易水平,然后运用面板数据对其影响因素进行实证研究。

结果发现,人均收入差距、外商直接投资流入、规模经济和市场结构是影响产业内贸易发展的主要因素,其中人均收入差异与产业内贸易水平呈负相关,外商直接投资流入、市场结构和规模经济对产业内贸易水平均有促进作用。

最后提出了相关建议。

关键词:中美贸易;产业内贸易;影响因素;面板数据一、引言20世纪90年代以来,中美贸易迅速发展,双边贸易的商品结构也随之发生了显著变化。

在80年代中期以前,我国对美出口产品主要是劳动密集型产品及矿物原材料,自美进口产品中农产品、与化学相关的各种产品等原料性产品占很大比重。

到90年代后期,我国对美出口产品除劳动密集型产品外,资本与技术密集型产品所占比重高速增长,从美进口的资本与技术密集型产品占比高达60%以上。

按照联合国《国际贸易标准分类》(SITC)第三次修订版,资本与技术密集型产品指的是与化学相关的各类产品(SITC5)和机械与运输设备(SITC7)两大类。

2007年中美间资本与技术密集型产品进出口均呈现高速增长的态势,但出口增长规模远高于进口增长规模。

2004年以来,第7类商品(SITC7)已成为中国对美国出口的最大商品群。

更值得关注的是,第5类商品(SITC5)一向是美国贸易顺差的最主要商品,但2006年美国在该类商品的贸易中却首次由顺差逆转为逆差。

中美间这两类商品的进出口同时高增长和不平衡增长表明了资本与技术密集型产品的产业内贸易特征明显。

二、文献综述20世纪60年代,产业内贸易理论开始形成并获得较大发展,Verdoorm(1960)在分析“比荷卢同盟”的形成对三国的影响时,发现这三国的专业化分工主要发生在同一产业的不同产品中间,即三国之间的贸易主要表现为产业内贸易;巴拉萨(1963)对欧共体制成品的贸易情况进行分析。

产业内贸易理论一、产生背景传统的国际贸易理论,主要是针对国与国、劳动生产率差别较大的和不同产业之间的贸易,但自20世纪60年代以来,随着科学技术的不断发展,国际贸易实践中又出现了一种和传统贸易理论的结论相悖的新现象,即国际贸易大多发生在发达国家之间,而不是发达国家与发展中国家之间;而发达国家间的贸易,又出现了既进口又出口同类产品的现象。

为了解释这种现象,国际经济学界产生了一种新的理论——产业内贸易理论。

产业内贸易(Intra-industry trade)是当代最新国际贸易理论之一,它突破了传统国际贸易理论的一些不切实际的假定(如完全竞争的市场结构、规模收益不变等),从规模经济、产品差异性、国际投资等方面考察贸易形成机制,从而解决了传统贸易理论所不能解释的贸易现象:产业内贸易日益占据国际贸易的主要地位。

的专著。

在这本书中作者修正了H—O模型中的某些前提条件,把贸易中有关的费用引入模型,解释了部分产业内贸易现象。

二、定义从产品内容上看,可以把国际贸易分成两种基本类型:一种是国家进口和出口的产品属于不同的产业部门,比如出口初级产品,进口制成品,这种国际贸易称为产业间贸易(inter-industry trade);另外一种被称为产业内贸易(intra-industrytrade),也就是一国同时出口和进口同类型的制成品,因此这种贸易通常也被称为双向贸易(two way trade)或重叠贸易(over-lap trade)。

产业内贸易,即一个国家在一定时期内(一般为1年)既出口又进口同一种产品,同时同一种产品的中间产品(如零部件和元件)大量参加贸易。

产业内贸易理论中所指的产业必须具备两个条件:一是生产投入要素相近,二是产品在用途上可以相互替代。

符合上述条件的产品可以分为两类:同质产品和异质产品,也称作相同产品或差异产品。

三、产业内贸易理论的假设前提从静态出发进行理论分析;分析不完全竞争市场,即垄断竞争;经济中具有规模收益;考虑需求相同与不相同的情况。

产业内贸易理论从产品内容上看,可以把国际贸易分成两种基本类型:一种是国家进口和出口的产品属于不同的产业部门,比如出口初级产品,进口制成品,这种国际贸易称为产业间贸易(inter-industry trade);另外一种被称为产业内贸易(intra-industry trade),也就是一国同时出口和进口同类型的制成品,因此这种贸易通常也被称为双向贸易(two way trade)或重叠贸易(over-lap trade)。

联合国国际贸易标准分类(standard international trade classification SITC) 中,将产品分为类、章、组、分组和基本项目五个层次,每个层次中用数字编码来表示。

我们研究中所涉及的相同产品,指的是至少前三个层次分类编码相同的产品。

一、产业间贸易产业间贸易(Inter-industry Trade)是产业间国际贸易的简称,是指一个国家或地区,在一段时间内,同一产业部门产品只出口或只进口的现象。

产业间贸易中,同一产业产品基本上是单向流动的。

产业间贸易中,同一产业产品基本上是单向流动的。

包括发达国家第二产业和发展中国家第一产业之间的贸易以及工业国之间不同工业部门之间的贸易,其形成基础是产业之间的分工,由于各国在各种产品的生产上有自己的成本优势,从而形成价格优势,这就构成了各国产业间分工与贸易的基础,而这种优势来源于自然禀赋或技术的差异。

特点:1•不存在规格、型号、质量的差异,消费者在产品同质的条件下不存在偏好差异。

2.产业间贸易中的各个产业不存在规模经济3•产业间贸易的原因是比较优势,适用的基础理论是传统的国际分工与贸易理论。

理论基础:绝对优势理论,比较优势理论,要素禀赋理论二、产业内贸易背景第二次世界大战后,要素禀赋相同的发达国家之间的贸易,在世界贸易中所占的比重越来越大,与此同时,要素禀赋不同的发达国家和发展中国家之间的贸易额,在世界贸易中所占的比重相对下降。

产业内贸易行业特征因素经验分析产业内贸易理论作为国际贸易新理论的重要内容已经引起了广泛关注。

本文首先介绍了产业内贸易的主要衡量指标,其次采用加权最小二乘法对影响产业贸易的几个主要的行业特征因素进行了经验分析。

关键词:产业内贸易市场结构产品差异规模经济外国直接投资自20世纪70年代末、80年代初产业内贸易理论体系形成以来,在20多年中,出现了很多关于产业内贸易的经验研究。

比较有代表性的是Loertscher&Wolter(1980)对经合组织13个国家的产业内贸易研究、Balassa & Bauwens(1987)对38个发达国家及发展中国家的产业内贸易研究。

而国内,在产业内贸易的领域研究较少。

主要的经验研究有,1999年周戈、任若恩通过指标分析了中国产业内贸易的现状,得出的结论是中国的产业内贸易总体上呈上升的趋势,文章认为增加产品的多样性和寻求规模经济是增强中国产品竞争力的重要途径。

2001年,徐娅玮采用时间序列分析法,数据的时间跨度为1987-1996年,结论认为需求因素对产业内贸易的影响最大,而这种需求主要来自于人均收入的提高,作者也认为发展规模经济和提高国内需求是促进产业内贸易发展的主要方法;2002年马剑飞等人对产业内贸易的行业特征因素作了经验研究,回归结果显示了目前影响我国产业内贸易的主要行业特征因素不是规模经济而是产品差异,所以作者认为应该改变我国企业不规模经济的状态,充分发挥规模经济的作用,继续开发新的差异产品,对外资要更加合理的引导和利用;陈迅等人(2004)也与马剑飞等人做了相同的工作,不同之处在于不仅采用GL 指数衡量产业内贸易,还引入了埃穆克森的衡量指标。

本文采用的方法与马剑飞等人的方法是一致的。

产业内贸易的主要衡量方法(一)Balassa的计量方法Balassa(1974)在研究欧共体产业内贸易分工程度时,提出了一种度量产业内贸易的指标,即以各产业群(产业)的贸易差额除以其贸易总额,然后再除以产业数。

产业内贸易也被称为双向贸易或重叠贸易,指一国同时出口和进口同类型的制成品。

产业内贸易理论的假设前提:从静态出发进行理论分析;分析不完全竞争市场,即垄断竞争;经济中具有规模收益;考虑需求相同与不相同的情况。

产业内贸易的特征:在相似的经济体(要素禀赋和科技水平相似)之间发生的;是同一行业内部相似产品(相似的生产要素密集度)之间的贸易。

产业内贸易的主要成因:产品的异质性是产业内贸易的基础。

消费者的偏好。

两国需求的重叠程度及经济发展水平。

追求规模经济效应的动机。

●产业内贸易的衡量指标——产业内贸易指数(IIT)1.巴拉萨指数:T i=|X i−M i||X i+M i|经济含义为:表示净出口被抵消的程度。

当X i或M i为0时,T i=1;当X i=M i时,T i=0.这样,该指数T i与产业内贸易呈反比关系。

2.格鲁贝尔-劳埃德指数:T i=1−|X i−M i|(X i+M i)当T i接近1时,该国的进出口更接近产业内贸易。

3.标准的产业内贸易指数:T i=1−∑|(X iX)−(M iM)|∑|(X iX)+(M iM)|式中:X i和M i分别代表特定产业中特定产品的进口额和出口额。

X和M分别代表某国的出口总额和进口总额。

X iX 和M iM分别代表该特定产业中特定产品的出口额和进口额占该国家出口总额和进口总额的比率。

∑代表对该特定产业中所有产品的集合。

经济含义为:当T i=0时,该产业不存在产业内贸易;当T i=1时,该产业存在最大化的产业内贸易。

●产业内贸易理论(1)完全相同产品(同质产品)的产业内贸易完全相同的产品发生产业内贸易的机会是不多的,一般只在以下几种特殊的情况:1、边境交叉贸易2、季节性贸易3、转口贸易4、相互倾销5、其他原因,如分类上的偏差、公司内部贸易等原因(2)水平性产业内贸易理论水平差异产品的产业内贸易(H—IIT)指两国进行双向贸易的产品为同一种类但属性不同的水平差异产品,发生在经济技术水平相似国家之间。

产业内贸易理论模型及主要的影响因素

——基于中国的经验分析

第一章: 产业内贸易理论的背景及主要的理论模型

第二次世界大战后,伴随着经济的复苏与发展,国际贸易的发展出现了新的发展趋势。

这主要表现在两个方面:一是,世界贸易的增长速度远远大于世界经济的增长速度?;二是发达国家之间的贸易的增长大于发达国家与发展中国家之间的贸易的增长速度,发达国家之间的贸易量已经占到世界总的贸易量的2/3左右,其中制成品的贸易的增长又大于初级产品贸易的增长。

这种现象引起了许多经济学家的注意,因为按照传统的贸易理论,不论是基于劳动生产率差异的李嘉图的比较优势理论,还是基于要素禀赋差异的H-0 模型,贸易应该更多的发生在要素禀赋差距较大和技术差距较大的发达国家与发展中国家之间,在行业上,应该发生在资本密集度差距较大的行业间,例如制成品与初级产品之间,而不是制成品之间的贸易。

传统理论与现实的矛盾使得探讨新的贸易理论成为必然。

产业内贸易理论最早是由学者沃顿(Verdoorm,P.J.,1960)在考察荷比卢联盟内部的贸易形式时发现的。

他以可比的国际贸易分类为基础,计算了12种种样本产品的双边贸易比率,发现由于经济联盟,双边贸易的比率的相对值下降,但是比率的中位数值却提高了。

Verdoorm由此认为,与集团内贸易相关的生产专业化形成于同种贸易类型中,而不是在异类贸易类型间。

但是Verdoorm的发现在当时并没有引起人们的注意。

人们一般认为,1975年由格鲁贝尔(H.G.Grubel)和劳埃德(P.J.Lloyd)出版的{ 产业内贸易:差别化产品国际贸易的理论与度量} 一书作为对产业内贸易理论较为正式的提出的著作。

他们二人也因此被认为是最早对产业内贸易进行系统性研究的开拓者。

在该书中,他们认为,“新要素比例理论”是可以部分解释产业内贸易的现象的,但是要对产业内贸易做全面而又系统的解释则是不够的,必须从产品差异和规模经济入手。

他们的研究对之后的一些学者有很大的启发意义。

迪克西特( Dixlt,A.K.),斯蒂格利茨(Stiglitz,J.E.)、克鲁格曼(Krugman ,P.) ,赫尔普曼(Helpman,E.),兰卡斯特(Lancaster,K.)和布兰德(Brander,J.)等人,对产业内贸易从不同的角度进行了论述,建立了很多的模型。

为了更详细和有条理的论述这些模型,有必要按照一定的分类标准将模型分类。

产业内贸易产生的原因:

贸易品是否具有差异性,从而将产品分为同质产品和非同质产品。

非同质产品又分为水平性差异产品和垂直性差异产品。

格鲁贝尔(H.G.Grubel)和劳埃德(P.J.Lloyd)在他们的产业内贸易:差别化产品国际贸易的理论与度量}一书中,将产业内贸易分为三种:1.要素投入不同,但是产品却有一定的替代性:例如木制的和塑料制成的家具用品。

2.要素投入相同,但是最终使用替代性不同的产品,例如汽油和柏油,他们都来自于原油;

3.要素投入相同,替代性也相似,但是在款式或质量上有差异的产品。

季节性贸易是指,由于农产品具有季节性,就有可能产生产业内贸易。

例如,处于南北半球的国家,由于季节的差异,可以通过在不同的季节进口和出口,来满足本国对该产品的需求,这样就产生了产业内贸易。

而转口贸易主要发生在贸易较为自由化的国家或地区,例如香港和新加坡。

由于可能发生这样的情况,在该地区,从一国进口某种产品而同时又将这种产品出口到另一个国家。

这样在海关统计中,同类产品就会同时反映在进口项目和出口项目中。

这样就自然而然的产生了产业内贸易。

边境贸易最常用的一个例子就是加拿大和美国之间关于牛的贸易。

由于美加之间有很长的边界,所以可能出现这种情况,即加拿大可能在西部边界向美国东部各州出口牛肉,而同时与在在东部边界又从美国进口牛肉,满足加拿大东部对牛肉的需求。

这样,也就发生了产业内贸易。

这样的情况经常会发生在两国间的边界线很长,而且运输成本又比较昂贵的产品上。

1953年欧洲煤钢共同体成立后,成员国间的钢铁贸易就出现了这种状况。

产业内贸易还可能是由于国家的政策决定的。

一国可能为了发展某一产业,采取了一定的政策,来支持该产业的出口,但是同时,该产业的进口也存在。

这样,该国的产业内贸易就产生了。

产业内贸易也可能是由于某一项国际协定产生的。

一国可能进口本身就有比较优势的产品,这样产业内贸易就产生了。

二、对于非同质产品又分为水平差异性产品和垂直差异性产品。

在现代的经济中,具有完全的替代性的产品很少,商品之间都会呈现出一定的差异性,因而大多数的产业内贸易也都是关于差异产品的。

所谓的差异产品是指相似但是不完全相同,也不能够完全替代的产品,他的需求交叉弹性小于同质产品。

关于产品的水平性差异和垂直性差异的简单区分是,产品的质量和消费者对产品的态度。

水平性差异产品是指其产品的差别并不是由于产品本身的质量差异,而是由于消费者对其态度的差异,从而认为产品是不同的。

例如同质量同效用的产品,由于其花色不同,而被消费者看作是有差异的产品。

而垂直性差异产品的不同则是来自于产品在质量上的不同。

根据经济学家林德的“代表性需求理论”,每一个国家都会有其代表性的消费者,从而该国会发挥规模经济的优势,满足这一部分代表性消费者的需要并可以进行该种产品的出口。

但是那些非代表性的消费者的需求将只能够通过进口来得到满足。

这样,便产生了产业间贸易。

以上,对于水平性差异品产业内贸易和垂直性差异产品的产业内贸易的成因分析中,我们可以看出消费者的态度和规模经济发挥了很大的作用。

只不过水平性产业内贸易更加关注的是消费者的偏好,而垂直性产业内贸易关注的是发挥本国的规模经济的优势。

三、产业内贸易的理论模型

前面已经讲述了传统的产业内贸易的原因,接下来我们按照水平差异与垂直差异的区分。

1.新张伯伦模型:1979年克鲁格曼的模型。

克鲁格曼将Dixit 和Stiglitz的

模型由封闭转为开放,在该模型中,规模经济来源与企业的内部规模经济,市场结构有完全竞争转变为张伯伦的不完全竞争的市场结构。

在供给方面,企业生产一种或几种相似产品,这些产品的规模收益递增。

在消费方面,消费者的需求是多样性的,对变体产品有需求,只要这种产品能够满足消费者的需求,消费者就会购买它。

2.兰卡斯特的模型:新候泰宁模型。

完全垄断竞争模型。

在该模型中,企业有一样的成本函数,厂商的自由进入和退出、消费者相同密度的消费偏好保证了在长期均衡中,各种产品会均匀的分布,而且每一个品种的产品的数量和价格都会相同。

这样如果两种产品的相似性很大,厂商就不能够出售足够的产品来弥补生产成本,厂商要不就退出,要不就生产其他的品种。

如果两种产品的差异性很大,那末就会有另一种产品被生产出来,其特性是介于两种差异性很大的产品之间的,即会有新的产品的产生。

而在封闭的经济中,不论是生产者的规模还是消费者的偏好,都会受到约束。

很明显,在这种情况下,开展产业内贸易,不但可以发挥规模经济的好处,还可以扩大消费者的偏好。

规模经济和水平性产品差异能够在技术和要素禀赋方面相似的国家进行贸易,消费结构是与收入水平相关的,在收入水平相似的国家间,可以找到大量的消费者,但是在收入水平差距很大的国家,则这种可能就比较小。