V_2坦克发动机80年(上)

- 格式:pdf

- 大小:2.93 MB

- 文档页数:10

中国坦克发展历程中国坦克发展历程可以追溯到上世纪50年代。

在这之前,中国军队主要使用苏联和美国的坦克。

但是由于冷战的影响,苏联不愿意将最新的坦克技术转让给中国,因此中国决定自主研制坦克。

在1958年,中国开始了第一代坦克的研制。

这一代的坦克名为“59式”,它采用了苏联T-54A坦克的设计,但在防护、火力和机动性等方面进行了一些改进。

59式坦克成为了中国军队的主力坦克,并在与越南、印度等国家的战争中发挥了重要作用。

之后,中国开始研制第二代坦克。

在1979年,中国研制成功了“69式”主战坦克。

与第一代坦克相比,69式在火控系统、动力装置等方面进行了升级。

此外,中国还研制了一系列的衍生型号,如自行火炮、指挥车等。

到了上世纪80年代,中国又开始研制第三代坦克。

这一代的坦克代表作是“98式”主战坦克。

98式是中国自主研制的第一款采用modular式设计的主战坦克,它具有更好的火力、防护、机动性和信息化能力。

98式坦克的研制标志着中国坦克技术进入了一个新的阶段。

近年来,中国继续推进坦克技术的发展。

目前,中国已经研制出了更先进的第四代坦克,其中最著名的是“99式”主战坦克。

99式坦克在火力、防护、机动性和信息化能力等方面都取得了重大突破,被视为中国目前最先进的主战坦克之一。

中国坦克发展历程的成果也得到了广泛的应用和推广。

中国的坦克产品已经出口到多个国家,得到了良好的反馈。

同时,中国逐渐在坦克技术领域与世界上其他国家拉近差距,成为了继美国、俄罗斯之后的第三个拥有自主研制坦克能力的大国。

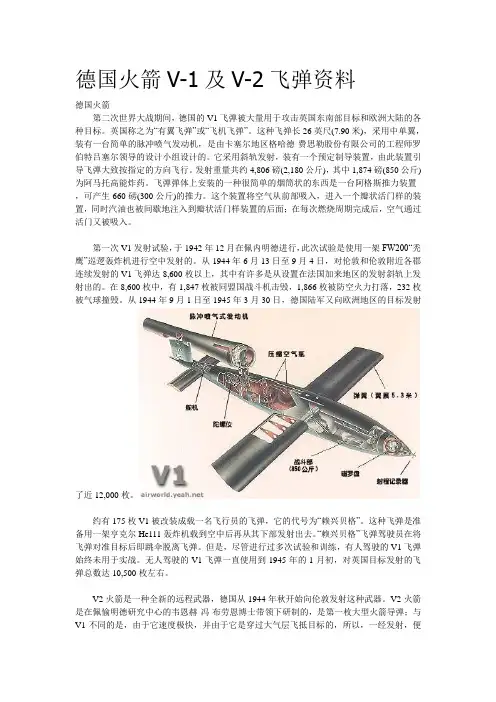

德国火箭V-1及V-2飞弹资料德国火箭第二次世界大战期间,德国的V1飞弹被大量用于攻击英国东南部目标和欧洲大陆的各种目标。

英国称之为“有翼飞弹”或“飞机飞弹”。

这种飞弹长26英尺(7.90米),采用中单翼,装有一台简单的脉冲喷气发动机,是由卡塞尔地区格哈德·费思勒股份有限公司的工程师罗伯特吕塞尔领导的设计小组设计的。

它采用斜轨发射,装有一个预定制导装置,由此装置引导飞弹大致按指定的方向飞行。

发射重量共约4,806磅(2,180公斤),其中1,874磅(850公斤)为阿马托高能炸药。

飞弹弹体上安装的一种很简单的烟筒状的东西是一台阿格斯推力装置,可产生660磅(300公斤)的推力。

这个装置将空气从前部吸入,进入一个瓣状活门样的装置,同时汽油也被间歇地注入到瓣状活门样装置的后面;在每次燃烧周期完成后,空气通过活门又被吸入。

第一次V1发射试验,于1942年12月在佩内明德进行,此次试验是使用一架FW200“秃鹰”巡逻轰炸机进行空中发射的。

从1944年6月13日至9月4日,对伦敦和伦敦附近各郡连续发射的V1飞弹达8,600枚以上,其中有许多是从设置在法国加来地区的发射斜轨上发射出的。

在8,600枚中,有1,847枚被同盟国战斗机击毁,1,866枚被防空火力打落,232枚被气球撞毁。

从1944年9月1日至1945年3月30日,德国陆军又向欧洲地区的目标发射了近12,000枚。

约有175枚V1被改装成载一名飞行员的飞弹,它的代号为“赖兴贝格”。

这种飞弹是准备用一架亨克尔He111轰炸机载到空中后再从其下部发射出去。

“赖兴贝格”飞弹驾驶员在将飞弹对准目标后即跳伞脱离飞弹。

但是,尽管进行过多次试验和训练,有人驾驶的V1飞弹始终未用于实战。

无人驾驶的V1飞弹一直使用到1945年的1月初,对英国目标发射的飞弹总数达10,500枚左右。

V2火箭是一种全新的远程武器,德国从1944年秋开始向伦敦发射这种武器。

V2火箭是在佩愉明德研究中心的韦恩赫·冯·布劳恩博士带领下研制的,是第一枚大型火箭导弹;与V1不同的是,由于它速度极快,并由于它是穿过大气层飞抵目标的,所以,一经发射,便无法截击。

我国坦克发展史坦克,作为现代陆上作战的主要武器之一,具有强大的火力、高度的机动性和良好的防护力。

在我国的军事发展历程中,坦克扮演了至关重要的角色。

早在 20 世纪 50 年代,我国就开始了坦克的仿制和生产工作。

当时,我国从苏联引进了 T-54A 中型坦克的技术,并在此基础上成功仿制出了 59 式中型坦克。

59 式坦克的诞生,标志着我国初步具备了独立生产坦克的能力,为我国坦克工业的发展奠定了基础。

60 年代,我国开始自主研发坦克。

62 式轻型坦克就是这一时期的产物,它主要用于南方水网稻田地区的作战。

虽然在火力和防护力上相对较弱,但具有良好的机动性和适应性。

70 年代,我国又研制出了 69 式中型坦克。

69 式坦克在 59 式的基础上进行了一系列改进,提高了火力和防护性能。

然而,由于当时技术条件的限制,69 式坦克在可靠性方面存在一些问题。

80 年代,我国坦克工业迎来了新的发展机遇。

80 式主战坦克的研制成功,使我国坦克技术水平有了显著提高。

80 式坦克采用了多项新技术,如新型火炮、火控系统和动力装置等,其综合性能有了较大提升。

进入90 年代,我国坦克发展进入了快车道。

96 式主战坦克的出现,标志着我国坦克技术已经接近世界先进水平。

96 式坦克在火力、防护和机动性等方面都有出色表现,能够适应现代战争的多样化需求。

而 99 式主战坦克的研制成功,则使我国坦克技术达到了世界领先水平。

99 式坦克拥有强大的火力,装备了先进的 125 毫米滑膛炮,能够发射多种弹药。

其防护性能也极为出色,采用了复合装甲和主动防护系统。

在机动性方面,配备了高性能的动力系统,具备良好的越野能力和战略机动性。

在坦克技术不断发展的同时,我国还注重坦克的信息化建设。

通过加装先进的通信、导航和战场感知系统,使坦克能够更好地融入信息化作战体系,提高了作战效能。

我国坦克的发展并非一帆风顺,在技术研发、生产制造和人才培养等方面都经历了重重困难和挑战。

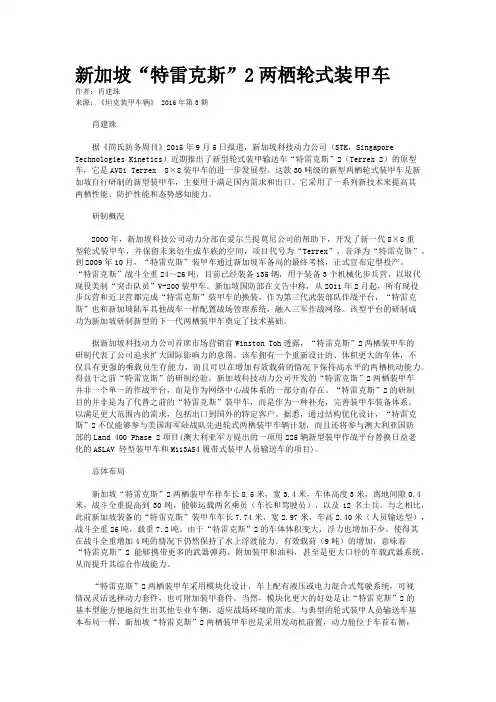

新加坡“特雷克斯”2两栖轮式装甲车作者:肖建珠来源:《坦克装甲车辆》 2016年第3期肖建珠据《简氏防务周刊》2015年9月5日报道,新加坡科技动力公司(STK,Singapore Technologies Kinetics)近期推出了新型轮式装甲输送车“特雷克斯”2(Terrex 2)的原型车,它是AV81 Terrex 8×8装甲车的进一步发展型。

这款30吨级的新型两栖轮式装甲车是新加坡自行研制的新型装甲车,主要用于满足国内需求和出口。

它采用了一系列新技术来提高其两栖性能、防护性能和态势感知能力。

研制概况2000年,新加坡科技公司动力分部在爱尔兰提莫尼公司的帮助下,开发了新一代8×8重型轮式装甲车,并保留未来衍生成车族的空间,项目代号为“Terrex”,音译为“特雷克斯”。

到2009年10月,“特雷克斯”装甲车通过新加坡军备局的最终考核,正式宣布定型投产。

“特雷克斯”战斗全重24~26吨,目前已经装备135辆,用于装备3个机械化步兵营,以取代现役美制“突击队员”V-200装甲车。

新加坡国防部在文告中称,从2011年2月起,所有现役步兵营和近卫营都完成“特雷克斯”装甲车的换装,作为第三代武装部队作战平台,“特雷克斯”也和新加坡陆军其他战车一样配置战场管理系统,融入三军作战网络。

该型平台的研制成功为新加坡研制新型的下一代两栖装甲车奠定了技术基础。

据新加坡科技动力公司首席市场营销官Winston Toh透露,“特雷克斯”2两栖装甲车的研制代表了公司追求扩大国际影响力的意图,该车拥有一个重新设计的、体积更大的车体,不仅具有更强的乘载员生存能力,而且可以在增加有效载荷的情况下保持高水平的两栖机动能力。

得益于之前“特雷克斯”的研制经验,新加坡科技动力公司开发的“特雷克斯”2两栖装甲车并非一个单一的作战平台,而是作为网络中心战体系的一部分而存在。

“特雷克斯”2的研制目的并非是为了代替之前的“特雷克斯”装甲车,而是作为一种补充,完善装甲车装备体系,以满足更大范围内的需求,包括出口到国外的特定客户。

全电坦克“三部曲”(上)作者:徐志伟来源:《坦克装甲车辆》 2018年第13期全电坦克之梦从坦克诞生之日起,一些坦克设计师便追求以电为动力的坦克设计,特别是电传动坦克的设计。

最早实现电传动的坦克,是法国于1917年研制成功的“圣沙蒙”坦克。

在“圣沙蒙”坦克上,由4缸汽油机带动直流发电机,再驱动左右两个直流电动机,使履带转动。

这种坦克大约生产了400辆,参加了第一次世界大战。

一战末期,法国FCM公司还研制出电传动的2C重型坦克,但未能用于实战。

一战期间,英国、德国、美国也分别试制出几种电传动坦克,但都未能用于实战。

一战过后,乃至二战期间,英国、美国和德国都研制过带有电传动装置的坦克。

其中,最成功的当属纳粹德国研制的“鼠”式超重型坦克。

“鼠”式超重型坦克采用电传动装置,和它的总设计师波尔舍博士热衷于电传动装置有直接关系。

波尔舍博士早年供职于电气公司,1900年便设计出电动汽车,名噪一时。

二战期间,波尔舍参与设计的“鼠”式重型坦克和“象”式(“斐迪南”)坦克歼击车,全都采用电传动装置。

其中,“象”式坦克歼击车推进系统的设计,更是体现了电传动装置的优点,发电机(D)和电动机(F)可以分开布置(靠电缆供应电能),车内的空间利用更为合理。

显然,带有电传动装置的坦克,其动力来源还是传统的内燃机。

由内燃机曲轴带动发动机轴旋转发出电能,再驱动电动机。

这种驱动型式,实际上是混合动力形式,即“内燃机+发电机”的形式,还不是纯电动的。

但它是向全电动驱动过渡的重要一环。

电传动装置的一个重大的缺点是,电机的体积和重量太大。

如“鼠”式超重型坦克,光是发电机和联轴器就有3米多长,占用了大量的车内宝贵空间;再加上造价昂贵,成为制约坦克电传动装置发展的重要原因。

二战过后至今,由于稀土材料(镧、钐、钆等)、永磁电机技术以及电机整流技术的发展,电机(包括发电机和电动机等)的尺寸和体积已经可以成倍地缩小,再加上蓄电池技术(从铅酸蓄电池到锂电池等)的飞跃进步,从而可以为大功率电机装上坦克创造必要的条件。

坦克之心---浅谈坦克发动机发展历史与变迁坦克自诞生道今天,走过了将近一个世纪的路程,作为坦克的心脏,坦克发动机的发展经历了“汽油机化”、“柴油机化”、“柴燃争霸”三个发展阶段。

此文简要的介绍一下坦克发动机的发展历程·“汽油机化”早期的坦克基本上都是汽油机,也有蒸汽动力的坦克,由于早期蒸汽机有体积过大,热能效率低等缺点,并没有成批生产。

世界上第一辆坦克---英国“小游民”坦克与在索姆河战役中首次出战的马克I型坦克都使用的是戴姆勒公司生产的直列6缸水冷汽油机,最大输出功率只有77千瓦,相比之下它的28吨重量,配上功率这么低的坦克功率,只能用小马拉大车来形容了。

它的坦克单位功率只有可怜的2.75千瓦/吨,所以最大速度只有6KM/小时。

比人的步行速度还慢。

而且发动机噪声巨大,乘员车内简直无法交流,只好靠比划手势,下达命令。

对外通讯设备极为落后(就算给车里配了电台,我想在车里也听不清)只能靠信鸽和车外步兵敲击坦克车体来传达,美军名将乔治·巴顿就曾经在敲坦克时负过伤。

坦克鼻祖--英国小游民坦克早期所选用的坦克发动机尽管很原始,但它使坦克有了机动能力,开创了机械化战争的新时代。

第一次世界大战结束后到30年代后期,有些国家的坦克发动机主要是由航空发动机改装的,美国30年代中期开始研制,40年代开始生产的M3系列轻型坦克中的M3,M3A1,M3A2所使用的发动机是由美国大陆(Continental)公司生产的R-975-EC2或C1星型风冷汽油机,功率245千瓦,坦克单位功率已经达到了20千瓦/吨,最高时速超过50KM/每小时。

德国从1936年装备的PzKpfW2系列轻型坦克开始直到1939年装备的PzKpfW3中型坦克和二次世界大战中德国坦克部队主要装备的武器—PzKpfW4坦克,最后至1942年成批生产的PzKpfW5系列坦克,全都采用汽油机。

英国30年装备的轻型坦克至1940年开始生产的邱吉尔步兵坦克直到二战后装备的第一代主战坦克--逊邱伦主战坦克也都以汽油机作动力,所以直到二次世界大战期间,绝大多数坦克采用汽化器式汽油机。

第二次世界大战中的英国坦克(第3章共7章)巡洋坦克正文共: 13543字 33图预计阅读时间: 34分钟第三章巡洋坦克巡洋坦克--有时被称为"骑兵坦克"--被认为是一种中等重量的快速坦克,可以深入敌方领土进行侦察,就像以前的冲突中骑马的骑兵那样。

现代的坦克设计思想要求对机动性、火力和防护给予同等关注。

这些原则在20世纪30年代中期首次提出巡洋坦克的概念时并没有被很好地接受,对巡洋坦克速度的强调通常是以牺牲装甲防护和火力为代价的--在战争的最初几年,英国巡洋坦克只装备了一门2磅(40毫米)主炮。

随着第二次世界大战的进展,最初设想的巡洋坦克的作用变得越来越不明确,战场经验表明,巡洋坦克很容易受到德国更强大的反坦克武器的攻击--可怕的88毫米KwK L/56虎式坦克主炮就是一个极端的例子。

2磅(40毫米)火炮很快就被6磅(57毫米)火炮所取代,然后在某些情况下被75毫米、77毫米和17磅(76.2毫米)火炮所取代,以努力在平等的条件下与德国装甲部队作战。

其中,可能只有17磅炮(76.2毫米)和相关的77毫米炮优于德国的88毫米炮,特别是在发射脱壳穿甲弹(APDS)时。

1934年至1945年期间共生产了11种巡洋坦克。

其中一些根本没有参加过实战,被留下来用于训练;另一些则有过作战行动,但无法与德国的坦克相比。

只有两种设计是真正令人满意的--流星发动机的克伦威尔和加装脱壳穿甲弹的彗星改型。

A9巡洋舰Mk I的第一个试验型出现在1936年,两个合同中的第一个合同在第二年就签订了。

尽管A9包含了一些为被放弃的中型坦克Mk III计划的技术改进,但在刹车、悬挂、主炮和炮塔辅助机枪的安装方面最初还是有一些困难。

巡洋坦克Mk I (A9)被称为A9巡洋坦克Mk I的设计最初是作为一种中型坦克来取代维克斯A6中型坦克Mk I和II。

开发工作于1934年在维克斯-阿姆斯特朗斯公司的约翰-卡登爵士的指导下开始,目的是为了提出一个更便宜和更有效的设计。

坦克发动机工作原理坦克作为一种重型装甲战斗车辆,其发动机是其动力来源之一,对其性能和作战能力具有重要影响。

因此,了解坦克发动机的工作原理对于理解坦克的运行机制和性能提升具有重要意义。

一、发动机类型坦克发动机通常采用内燃机,其类型主要有柴油发动机和汽油发动机两种。

柴油发动机的燃料为柴油,具有高功率、低油耗和较大的扭矩优势,适用于重型装甲车辆。

汽油发动机则燃料为汽油,功率较高,但油耗相对较大,适用于中型和轻型装甲车辆。

二、工作过程坦克发动机的工作过程包括进气、压缩、燃烧和排气四个基本阶段。

1. 进气阶段进气阶段是指发动机从外界环境中吸入空气的过程。

坦克发动机通常采用涡轮增压器来提高进气压力,增加进气量,以确保发动机在高负荷工况下仍能保持正常工作。

进气阶段的顺利进行对于后续的工作过程具有重要影响。

2. 压缩阶段压缩阶段是指发动机将进气的空气进行压缩的过程。

在这个阶段,发动机会通过活塞的上下运动将进气进行压缩,提高气体的密度和温度。

压缩阶段的目的是为了提供足够的燃料燃烧空间和压力,以确保燃烧的效率和动力输出。

3. 燃烧阶段燃烧阶段是发动机的核心过程,也是将燃料能转化为机械能的关键环节。

在燃烧室中,燃料与空气混合后被点火,燃烧产生高温高压气体,通过活塞的运动将能量传递给曲轴,从而驱动发动机工作。

燃烧阶段的关键是燃料的点火和燃烧速度的控制,以确保能量的有效释放和利用。

4. 排气阶段排气阶段是指发动机将燃烧产生的废气排出的过程。

废气通过排气管和排气阀门排出,同时也会带走部分热能,从而减少发动机的工作效率。

因此,优化排气系统对于提高发动机性能具有重要意义。

三、关键技术为了提高坦克发动机的性能,各国在发动机技术上进行了大量的研发和创新。

以下几个关键技术在坦克发动机中得到广泛应用:1. 涡轮增压技术涡轮增压技术可以提高发动机的进气效率,增加进气量,从而提高发动机的功率和扭矩。

通过增加进气压力,涡轮增压器可以在高海拔和高温等恶劣条件下保持发动机的正常工作。

车辆的功率损失及其效率汇报论文03121202班第二组 组长:秦超恒 组员:覃子俊 田曾铭王一清 王叙麟 王烁 王旭冉 宋昱 吴曦车辆的功率损失及其效率坦克学大作业汇报论文组长:秦超恒 组员:覃子俊 田曾铭 王一清 王叙麟 王烁 王旭冉 宋昱 吴曦2015-4-23目录第一部分动力装置功率损失及其效率(4)一、冷却风扇(4)二、空气滤清器(5)三、排气系统功率损失(8)第二部分传动装置功率损失及其效率(10)一、齿轮啮合摩擦损失(10)二、轴承的摩擦损失(12)三、润滑损失(12)四、离合器带排损失(13)五、同步器的摩擦损失(14)六、密封件的摩擦损失(15)第三部分行动装置功率损失及其效率(16)一、履带销和履带孔之间的摩擦功率损失(16)二、负重轮滚动损失(17)三、主动轮和履带的啮合功率损失(21)四、负重轮、诱导轮轴承的摩擦损失(21)附页组内人员及其分工(22)第一部分动力装置功率损失及其效率一、冷却风扇1.冷却风扇的型式选用冷却风扇是运载车辆冷却系统的主要部件。

发动机和传动装置所散发的热量,除极少量通过传导、辐射方式传播外,绝大部分热量依靠冷却风扇产生的强制对流来散发。

其性能的好坏直接关系到发动机能否正常运转,因此改进风扇设计是提高发动机动力部分装置的有效途径。

装甲车辆用冷却风扇结构形式可分为:轴流式、离心式和混流式三种,在各种不同类型的车辆上均得到广泛的应用。

现我国主战坦克采用的是离心式风扇结构。

2.离心式风扇空气运动分析离心式风扇由一个带叶片的转子和蜗形壳体组成。

当空气从轴向进入叶轮后,沿叶片的气流通道径向的离开叶轮,蜗壳的蜗形排风道,在离心力的作用下,气流的静压力升高,且在蜗形的排风道内,气流的动能进一步转化为静压力。

离心式风扇按叶片出口角的大小,划分为后弯式、径向式和前弯式叶片。

下图为叶型示意图。

当<90°为后弯式叶片,它在理论上所能产生的压头,尽管比径向和前弯式叶片低,但其中大部分为有用的静压头,且出口速度低,因此它特别适用于排风道布局比较困难的部位。

我国主战坦克的发展历程-回复我国主战坦克的发展历程始于上世纪50年代末,经过了几个阶段的演变和创新,逐渐成为现代化作战装备的代表之一。

本文将一步一步回答有关我国主战坦克发展历程的问题。

第一阶段:初期研发(1950s-1970s)在中华人民共和国建国初期,我国军队面临着现代化装备的缺乏。

因此,我国决定引进苏联的T-34中型坦克,并开始了自主研发的探索。

1956年,我国研制出了第一辆国产坦克——“58式”。

它是根据苏联T-34和T-54的设计原理进行改进而成,装备了火炮和机枪,成为了解放军的主力装备。

第二阶段:技术引进与创新(1980s-1990s)上世纪80年代初,我国决定引进西方的先进技术,以促进坦克研发的进一步发展。

1980年,我国引进了苏联的T-72主战坦克的改良型——“88式”坦克,并进行了自主创新和改进。

这辆坦克首次采用了外国的火炮装置,性能与欧美同类坦克相当,改善了国产坦克在火控系统和射击精度方面的性能。

1990年代,我国对火控系统和动力系统进行了重大改进。

在1999年,我国成功研发出“96式”主战坦克,它采用了新一代火控系统,强化了坦克的作战能力,成为我国装甲部队最先进的装备之一。

此外,中国还研制了“99式”主战坦克,该型坦克采用了模块化装甲和先进的动力系统,拥有出色的机动性和防护性能。

第三阶段:全面自主研发(2000s-至今)21世纪初,我国决定加快主战坦克的自主研发进程。

2006年,我国成功研发出第三代主战坦克——“99A式”,它是在“99式”的基础上进行的改进。

这辆坦克采用了更先进的装甲材料和装备,具有更好的防护性能和火力打击能力,同时改进了火控系统和通信系统,进一步提升了坦克的作战能力。

2015年,我国研发成功了第四代主战坦克——“FC-31”,它是一款具备隐身能力的多用途战斗装备。

这辆坦克受到了先进技术和作战经验的启发,采用了全新设计的外形和结构,并配备了先进的火力控制系统和通信系统,具有较高的打击精度和战场适应性。

V2坦克发动机80年(上)

张均享;李新敏

【期刊名称】《国外坦克》

【年(卷),期】2012(000)004

【摘要】本文介绍俄罗斯(苏联)V2发动机的产生、发展及其主要型号的总体结构特点、性能以及与坦克动力舱一体化设计的关系,探讨其结构、性能演变的规律性、技术途径和设计理念。

【总页数】10页(P41-50)

【作者】张均享;李新敏

【作者单位】不详;不详

【正文语种】中文

【中图分类】TJ810.31

【相关文献】

1.电传动与转子发动机在坦克装甲车辆上的应用分析

2.环Fp+vFp(v2=v)上的斜循环码

3.环F2m+ vF2m(v2=v)上的斜循环码

4.坦克装甲车辆发动机排气发电技术研究

5.不同着角下爆炸成形弹丸对坦克发动机等效靶的毁伤效应

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

历史遗憾!1980年代中国没能引进四种外国发动机美国普惠公司研制的PW1120-发动机超7当初的设计考虑就是为了弥补歼7的不足,满足巴基斯坦对先进战斗机的需要。

为了适应这一需要,美英发动机生产商也拿出了各自的方案。

但对于“佩刀”Ⅱ及后来由歼7的机头进气改用两侧进气的超7来说,前文所述的涡喷7乙发动机推力已经不能满足要求。

事实上,当时中国另一种机头进气改两侧进气的战斗机歼8Ⅱ也已经更换了发动机,由涡喷7甲改为涡喷13A II。

但就其性能水平而言,涡喷13的推力还远远不能满足超7的需要,巴基斯坦显然也不会对其产生兴趣。

而80年代正是中国和西方关系最好的蜜月期,超7选用西方动力也成为中巴两国的不二选择。

1987年初,美国普拉特·惠特尼公司的国际项目主任斯蒂芬·哈金斯率团到北京参加座谈会,提出了三个方案供中巴选择:PW1120 这是一种连续放气式涡喷发动机,是F100涡扇发动机的改型。

普·惠公司当时研制PWll20,主要是考虑与F404和RB199发动机的推力增大型竞争下一代战斗机的动力,因此为了减小研制风险,选用了F100的核心机进行研制,两者有60%的部件可以通用。

以色列首先于1981年决定采用PW1120作为其新型“狮”(Lavi)单发战斗机的动力装置,取代曾考虑过的F404发动机(事实上,F404也是超7考虑的第二种动力)。

理由是PWll20的推力比F404大1800公斤,有利于提高“狮”的作战性能;另外考虑到通用性问题,以色列已经采购配装F100的F-15和F-16战斗机,所以选择PWll20作为“狮”的动力是最明智的决定。

除此以外,当时的F4战斗机也考虑后继型号选用PWll20。

F-4的标准动力装置是50年代研制的J79发动机,虽然其性能很好,而且配装了多种战斗机和攻击机,但确实已经老迈,无法满足20世纪末的空战需求。

PW1120恰恰能弥补J79在推力上的不足,满足F-4的增推需求。

我国参赛坦克动力不足引人深思——“坦克两项-2014”赛后总结(下)作者:郭正祥来源:《坦克装甲车辆》 2014年第23期★郭正祥涡轮增压柴油机在国营特种“运输柴油机”设计局总设计师弗拉基米尔,布托夫领导下,2V家族(两气门)的新成员涡轮增压活塞多种燃料发动机在发动机制造发展过程中又迈上新台阶。

利用发动机排出废气的能量驱动涡轮,再由涡轮带动离心式压气机将压缩的空气供入气缸的方式简称涡轮增压。

早在20世纪60年代,年轻设计师布托夫开始了V-2柴油机的涡轮增压强化工作。

这项研究工作中的首批成果是生产出了V-28、V-29和V-42型柴油机。

在调整燃料供给量的同时,涡轮增压器能够保证曲轴的转速在1000~1 600转/分范围内变动时柴油机保持恒定的功率,可以使传动装置更加简化。

后来燃气涡轮增压又运用到V-58和V-92中型坦克柴油机上。

布托夫在这方面继续研究的成果是制造出了2V系列新一代发动机(涡轮增压活塞式,空气中冷,四冲程,多燃料,功率为220- 882千瓦)。

在设计2V系列的过程中诞生几十项创新设计解决方案。

20世纪60年代中期,在批量生产型V-55发动机和V-26试验型发动机的基础上,V-2柴油机家族中首先研制出V-36(A-12)多燃料机械增压坦克柴油机,其大修前的摩托小时提高到1000小时。

该型发动机是为安装在T-55A和T-62M中型坦克上设计的,可使用柴油、喷气飞机使用的航空燃料和A-72汽油工作。

像V-26-样,V-36的特点是在原有的结构布局上,可将增压器配置在曲轴箱顶部平台上,以保持与无增压(自然吸气式)V-55柴油机相同的长度,并能将新研制的发动机安装在乌拉尔机车车辆制造厂生产的中型坦克上(发动机横置)。

与V-55柴油机功率(426.3千瓦)相同的V-36增压柴油机获得了三个新的品质:拥有高的可靠性,在作战条件下可以添加不同类型的燃料,低应力和低热强度,从而提高了坦克动力装置的工作条件。

澎湃的中国心——忆张保中总师研制坦克发动机的艰辛岁月(下)作者:刘晓峰来源:《坦克装甲车辆》 2015年第15期口述张均享文字整理刘晓峰二代坦克发动机的研制装甲兵领导和科研机关正式形成了“以69式坦克为基础,通过改进发展一种新型车辆,装备部队使用”的思路。

1979年10月底,使用单位的有关负责同志去山西柴油机厂和车辆发动机研究所调研,听取了厂、所领导和张保中等设计人员对从1973年开始研制的537千瓦涡轮增压柴油发动机研制情况的报告,并查看了新型发动机台架试验的情况。

根据这次调研的结果,贺晋年副司令向我们几个装甲兵系统的发动机负责人提了三个问题。

贺副司令问我的第一个问题是:“新型发动机使用涡轮增压器的方案是否可靠?”在当时的技术背景下,我国对于坦克涡轮增压发动机还存在比较大的争议。

我们给贺副司令解释了关于坦克用涡轮增压器是利用发动机排出的废气提供动力,通过空气加压,从而提高发动机燃烧效能的办法来提高发动机马力,通俗地讲,这属于不用白不用。

而且当时坦克技术先进的国家都采用了带有涡轮增压器的坦克发动机,效果也很好。

贺副司令听了我们的解释,对于坦克加装涡轮增压器的想法予以了认同,于是他又提出了专业性极强的第二个问题:“你们要搞这款发动机,缸盖的强度够不够?解决缸盖强度的问题需要多长时间?”我们向贺副司令回答道:“根据我们现有的技术条件,只要经过改进设计,台架试验中缸盖裂纹的问题能够在规定时间内解决。

”最后,贺副司令给我们提出的第三个问题是:“如果选用这款发动机的话,还需要做哪些工作?距离设计定型还有多长时间?”我对贺副司令讲:“根据我们的技术力量,大约需要一至两年的时间。

”然后我们又向贺副司令汇报了详细情况。

最终形成了三点共识:1、涡轮增压器已经广泛地应用于坦克装甲车辆和民用重型车辆的发动机,其对于提高发动机功率来说是一项可靠、成熟的技术。

2、山西柴油机厂、发动机研究所研制的537千瓦增压发动机样机性能指标良好,经过装车试验证明,可以适应坦克的使用要求。