坦克之心---浅谈坦克发动机发展历史与变迁

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:10

航空技术让陆战坦克“如虎添翼”M1坦克的燃气涡轮发动机简介燃气涡轮发动机应用最广泛的当属航空发动机,从1950年代开始,它便作为大型飞机的主要动力来源。

其优异的特性也让美国和前苏联将之引入陆战装备。

前苏联T-80坦克也搭载了燃气轮机作为动力来源。

美国在设计M1坦克中,也引入了燃气涡轮发动机。

美国陆军和海军陆战队的主战坦克M1艾布拉姆斯搭载的就是一款霍尼韦尔AGT1500燃气涡轮发动机,这款发动机峰值功率达1120kW(1500马力),峰值扭矩为3754Nm。

在1979年代,这款发动机还被改装成PLT27,被用作直升机的涡轮轴发动机使用。

可以说AGT1500发动机是M1坦克性能彪悍的最重要的保障,其拥有紧凑性的设计、冷启动功能、即时功率、多燃料功能和隐身操作。

AGT1500相比柴油发动机,其燃气涡轮机的加速性能更好,在低温下也容易启动,适合持续高速驾驶,而且振动小、噪音低。

燃气轮机部件紧凑,零件也比柴油机少,易于维护。

例如联邦德国的豹二型MB873柴油发动机,采用的是水冷式设计,需要加设水箱和水冷管道以防止发动机过热。

AGT1500使用风冷式设计,其不用水冷设备。

然而燃气轮机的另外一面则是耗油率大、低速时效率低、进气量和排气量都很大,对沙尘环境适应能力弱。

M1坦克应用时,正值北约和华约部队对峙时期,在有可能爆发大规模坦克战的背景下,美军认为装备必须具备快速移动能力,而这正是燃气涡轮机的优点所在。

搭载AGT1500发动机的M1拥有一流的机动性,初代M1战斗重量达55吨,但其最高时速能飙至72公里,越野时速也有48公里,从0~32公里时速加速仅需7秒。

AGT1500可以使用汽油、柴油和煤油作为燃料。

1980年~1990年的西欧基地,北约部队使用柴油作为燃料。

在2003年的伊拉克战争中,美国派出大量直升机参战,这时M1也使用战斗机的煤油作为燃料。

专 题历久弥新—M1系列坦克的动力系统刘晓峰当今世界上的坦克,动力单元基本上采用的是大功率柴油机,仅有美国M1坦克与俄罗斯T-80坦克采用燃气轮机作为动力单元。

而俄罗斯T-80坦克发动机的可靠性、在综合工况中的表现,以及展现出来的战技指标等,导致美国M1坦克成为了世界上惟一可靠、耐用的采用燃气轮机的坦克。

M1坦克为什么不用柴油机?美国坦克选用燃气轮机,与当时对于坦克技术要求的发展有很密切的关系。

在M1坦克进行预研的时期,正值美国坦克动力系统发展到第三代的历史阶段。

与前两代控制在总体重量的5%左右,而在此之前,坦克发动机占用的车内体积一直呈逐渐增加的趋势,这直接导致车辆体积增加、总体重量随之增加。

为扭转这一趋势,美国从研制第三代坦克动力系统开始,对发动机的要求是必须减小尺寸,但在重量要求上可以适当放宽。

根据美国陆军对军工企业提出的战技要求,新研制的主战坦克单位功率必须达到18~22千瓦/吨,那么发动机的最大功率将达到1100千瓦,根据米制马力换算,约为1500马力。

这是20世纪60年代美国陆军提出的指标要求。

美国陆军对自己提出的战技款燃气轮机的设计方案,两款方案齐头并进,柴油机因技术成熟的特点成为保底方案,确保新型主战坦克能够在规定期限内完成设计定型;燃气轮机作为高指标方案。

该计划一旦研制成功,将改变世界主战坦克动力系统的格局。

1968年,美国军工企业对著名的AVCR1100型柴油机企图通过改进设计进一步提升性能,在每一个气缸之间距离不变的情况下,增加每一个气缸的缸径,行话称之为“缸心距不变、缸径加大”,结果导致每个气缸之间的距离缩短。

最终出来的样机在试验中表现出了瞬间响应不良等缺AGT-1500燃气轮机纵剖面扩压器壳体可调的动力涡轮导叶间壁式回热器动力输出行星减速箱两级动力涡轮低压涡轮高压压气机组可调的进口导向叶片放气活门单筒带蜗卷形燃烧室低压压气机组附件传动箱高压涡轮空气进口结构的设计,就是采用压气机、压气机涡轮、动力涡轮、燃烧室、回热室、减速齿轮箱、燃油系统、附件传动箱、起动电机等可靠性和性能都处于当时的世界领先或先进水平的单个部件,所以在进行整体设计阶段,设计师只要通过最基本的总体设计,就可以达到比较理想的状态。

我国坦克发展史坦克,作为现代陆上作战的主要武器之一,具有强大的火力、高度的机动性和良好的防护力。

在我国的军事发展历程中,坦克扮演了至关重要的角色。

早在 20 世纪 50 年代,我国就开始了坦克的仿制和生产工作。

当时,我国从苏联引进了 T-54A 中型坦克的技术,并在此基础上成功仿制出了 59 式中型坦克。

59 式坦克的诞生,标志着我国初步具备了独立生产坦克的能力,为我国坦克工业的发展奠定了基础。

60 年代,我国开始自主研发坦克。

62 式轻型坦克就是这一时期的产物,它主要用于南方水网稻田地区的作战。

虽然在火力和防护力上相对较弱,但具有良好的机动性和适应性。

70 年代,我国又研制出了 69 式中型坦克。

69 式坦克在 59 式的基础上进行了一系列改进,提高了火力和防护性能。

然而,由于当时技术条件的限制,69 式坦克在可靠性方面存在一些问题。

80 年代,我国坦克工业迎来了新的发展机遇。

80 式主战坦克的研制成功,使我国坦克技术水平有了显著提高。

80 式坦克采用了多项新技术,如新型火炮、火控系统和动力装置等,其综合性能有了较大提升。

进入90 年代,我国坦克发展进入了快车道。

96 式主战坦克的出现,标志着我国坦克技术已经接近世界先进水平。

96 式坦克在火力、防护和机动性等方面都有出色表现,能够适应现代战争的多样化需求。

而 99 式主战坦克的研制成功,则使我国坦克技术达到了世界领先水平。

99 式坦克拥有强大的火力,装备了先进的 125 毫米滑膛炮,能够发射多种弹药。

其防护性能也极为出色,采用了复合装甲和主动防护系统。

在机动性方面,配备了高性能的动力系统,具备良好的越野能力和战略机动性。

在坦克技术不断发展的同时,我国还注重坦克的信息化建设。

通过加装先进的通信、导航和战场感知系统,使坦克能够更好地融入信息化作战体系,提高了作战效能。

我国坦克的发展并非一帆风顺,在技术研发、生产制造和人才培养等方面都经历了重重困难和挑战。

从动力、火力、防护看坦克的发展使从动力、火力、防护看坦克的发展使坦克,现代陆上作战的主要武器,有着“陆战之王”的美称。

从其诞生之初只有借他人之手的小口径的速射海军炮和机枪可用,到如今的专用坦克炮、导弹、机枪等强大的火力输出;从只为克服障碍和安装武器而毫无防弹装甲,到如今的智能化主动防御系统;从龟速,到如今动若脱兔。

自一战之中诞生起到如今已有百年历史,其到底经历了怎样的技术发展?1915年英国人利用汽车、拖拉机、枪炮制造和冶金技术,于1915年9月日制成样车进行了首次试验获得成功。

1916年,英国将这巨型怪兽运往索姆河前线,为迷惑德国为其取名为“tank”,因此,坦克一词一直沿用至今。

说到坦克,不得不说影响它的重要三大影响因素:动力、火力、防护。

坦克动力系统自坦克诞生以来,坦克发动机主要经历有汽油型、柴油、燃气轮机还有些混合动力等方向的技术发展。

从第一次世界大战期间到20世纪20年代末,坦克发动机装备主要来自于一些大型机械设备,如:拖拉机、汽车等汽油发动机,或者多台发动机,还未出现专用的坦克发动机。

英国第一辆实用型的重型坦马克I型坦克装备了一台戴姆勒Knight 6缸13升汽油发动机,在其随后改进型坦克Mark V型则装备了一台利卡多6缸直列汽油发动机。

同时期的德国在其A7V型坦克则装备了两台直列4缸、水冷汽油机发动机。

法国则采用的是4缸水冷汽车用的汽油发动机。

美国装备星型风冷发动机。

这时期的坦克发动机的功率主要集中在66~298千瓦之间,发动机体型较大,汽油的挥发性强,燃点低,一旦坦克被击中容易发生火灾,而且空气污染严重。

随着时代,技术的发展,战场环境的变化,对坦克发动机的安全性、结构、体积、功能效率提出了新的要求。

1928年后,各国开始研制坦克专用发动机。

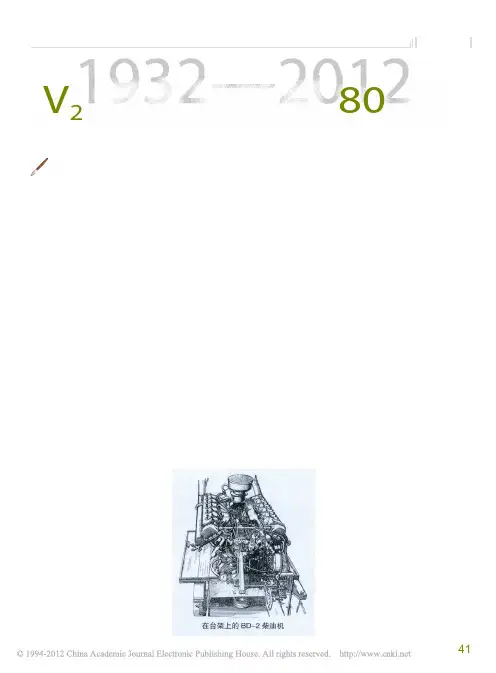

到三十年代初期,德国研制装备于虎式坦克的迈巴赫12缸汽油发动机;美国研制出星型7缸水冷汽油型发动机和1940年研制的AV1790型汽油发动机;1932年苏联开始目光转入到柴油型发动机,1939年,功率达368千瓦的型号为V2的新型柴油发动机研制成功,投入生产并装备到T-34型坦克上,并第一次将发动机与操纵杆分离,开创的坦克新布局方式的先河。

澎湃的中国心——忆张保中总师研制坦克发动机的艰辛岁月(上)作者:刘晓峰来源:《坦克装甲车辆》 2015年第11期口述张均享文字整理刘晓峰我认识的张保中1950年,张保中还在上高中的时候,响应国家号召参军入伍,被分到解放军防空兵部队。

1952年,张保中考入了华北大学工学院,即后来北京理工大学的前身。

进入华大工学院后,按照志愿,张保中进入第三机械系车辆发动机专业学习,第三机械系就是大家所熟知的“坦克系”。

我与张保中是在系里组织的篮球比赛中认识的,我们在大学期间建立了深厚友谊。

1957年,张保中毕业服从国家分配去了山西柴油机厂。

一年以后,他转入位于大同的山西车辆发动机研究所。

在大同,张保中亲历了我国制造的第一台382千瓦坦克发动机的诞生,并于1960年至1966年,先后参加过机械增压发动机的研制工作和主持二冲程柴油机的设计。

张保中为我国发动机的研制奉献了自己的青春和才干,他经常和我聊一些过去的事情,当年张保中为了研制坦克发动机而不懈努力的情景如今我仍记忆犹新。

早期发动机技术研究上世纪5.0年代末,正是我们国家自行研制坦克发动机的起步时期,科研基础本来就弱,60年代苏联专家撤走以后形势就变得更加艰难,很多都要靠我们自己。

当时主要是围绕59式坦克进行各种技术消化和升级工作,直到1969年3月8日,中苏珍宝岛武装冲突爆发,我们国家缴获了一辆苏制T-62坦克,这对我国当时坦克的研制起了一定的参考作用,当某个技术指标出来,能否接近或者超过T-62坦克的相关性能在很长时间内成为了我们判定一项技术先进与否的标准。

再加上苏军在边境线上集结了大量装甲部队,大规模的机械化战争随时有可能爆发,国内急需一种性能先进的新型坦克。

为了应对这一危机,1970年2月,国家批准成立新型车辆会战办公室,主抓新型坦克装甲车辆的研制工作,这就是著名的“二四会战”。

由“二四会战”领导办公室作为新型坦克研制工作的总指挥,统一部署,由洛阳柴油机厂主持研制新型涡轮增压发动机。

坦克发展历程坦克是一种最具代表性的现代化装备,起源于20世纪初,随着科技进步和战争需求的不断变化,坦克从最初的原始形态逐渐发展成为现代战争中不可或缺的重要力量。

下面就坦克的发展历程做一个简要介绍。

第一次世界大战时,由于战争气氛的膨胀和战争指挥官对新型武器的需求,坦克被发明了出来。

当时的坦克并不如现代坦克那样强大和复杂,它们只有一些基本装备,比如履带、装甲和火炮。

这些坦克在战场上起到了一些作用,但远远称不上是战争的决胜因素。

在第一次世界大战后的几十年里,坦克经历了一系列的改进和升级。

各国积极探索和研发新的坦克技术,希望能够在战场上占据优势。

随着内燃机、液压系统和通信技术的不断进步,坦克的机动性、火力和防护能力有了很大的提高。

到了第二次世界大战时,坦克已经成为主要战争装备之一。

第二次世界大战是坦克发展史上的重要里程碑。

这场战争中,各国不断改进和完善坦克技术,尤其是苏联和德国在坦克领域上取得了显著的突破。

苏联的T-34坦克和德国的虎式坦克都成为战争的“王牌”,具有强大的火力和防护能力。

这些坦克的出现,改变了战争的格局,对于推动坦克的进一步发展起到了重要的推动作用。

战后,坦克的发展进入了一个新的阶段。

冷战时期,美国和苏联之间的技术竞赛推动了坦克技术的发展。

两国相继研发出了一系列新型坦克,如美国的M60和苏联的T-72。

这些坦克在机动性、火力和防护能力上都有了新的突破,成为当时最先进的装备。

20世纪末和21世纪初,随着信息技术和战争特点的改变,坦克的发展进入了一个新的阶段。

现代坦克不仅承担着传统坦克的作战任务,还具备了更强的信息化能力。

比如,坦克的战场管理系统、火控系统和通信系统都得到了大幅度的提升,使得坦克能够更好地适应现代战争的需求。

目前,坦克已经成为现代战争中不可或缺的一部分。

各国不断研发新型坦克,如美国的M1A2和俄罗斯的T-90。

新型坦克在机动性、火力、防护和信息化能力上都有了更高的要求,并且注重环保和可持续发展。

坦克之心---浅谈坦克发动机发展历史与变迁坦克自诞生道今天,走过了将近一个世纪的路程,作为坦克的心脏,坦克发动机的发展经历了“汽油机化”、“柴油机化”、“柴燃争霸”三个发展阶段。

此文简要的介绍一下坦克发动机的发展历程·“汽油机化”早期的坦克基本上都是汽油机,也有蒸汽动力的坦克,由于早期蒸汽机有体积过大,热能效率低等缺点,并没有成批生产。

世界上第一辆坦克---英国“小游民”坦克与在索姆河战役中首次出战的马克I型坦克都使用的是戴姆勒公司生产的直列6缸水冷汽油机,最大输出功率只有77千瓦,相比之下它的28吨重量,配上功率这么低的坦克功率,只能用小马拉大车来形容了。

它的坦克单位功率只有可怜的2.75千瓦/吨,所以最大速度只有6KM/小时。

比人的步行速度还慢。

而且发动机噪声巨大,乘员车内简直无法交流,只好靠比划手势,下达命令。

对外通讯设备极为落后(就算给车里配了电台,我想在车里也听不清)只能靠信鸽和车外步兵敲击坦克车体来传达,美军名将乔治·巴顿就曾经在敲坦克时负过伤。

坦克鼻祖--英国小游民坦克早期所选用的坦克发动机尽管很原始,但它使坦克有了机动能力,开创了机械化战争的新时代。

第一次世界大战结束后到30年代后期,有些国家的坦克发动机主要是由航空发动机改装的,美国30年代中期开始研制,40年代开始生产的M3系列轻型坦克中的M3,M3A1,M3A2所使用的发动机是由美国大陆(Continental)公司生产的R-975-EC2或C1星型风冷汽油机,功率245千瓦,坦克单位功率已经达到了20千瓦/吨,最高时速超过50KM/每小时。

德国从1936年装备的PzKpfW2系列轻型坦克开始直到1939年装备的PzKpfW3中型坦克和二次世界大战中德国坦克部队主要装备的武器—PzKpfW4坦克,最后至1942年成批生产的PzKpfW5系列坦克,全都采用汽油机。

英国30年装备的轻型坦克至1940年开始生产的邱吉尔步兵坦克直到二战后装备的第一代主战坦克--逊邱伦主战坦克也都以汽油机作动力,所以直到二次世界大战期间,绝大多数坦克采用汽化器式汽油机。

坦克动力发展全解析评价主战坦克的作战能力主要体现在火力、机动性、防护力和指控能力四个方面。

坦克发动机作为机动性的动力源,其在坦克构成中地位举足轻重,因此人们经常把坦克发动机比作坦克的“心脏”。

坦克从诞生至今的百年时间中,坦克发动机的发展与作战要求的不断提高密切相关,它经历了选用发动机、专门研制发动机和柴油机化等阶段。

追溯起源1939年以涡轮喷气发动机为动力的飞机在德国腾空而起。

1941年,喷气式飞机首次在英国进行了飞行试验。

此后,短短的10多年时间里,作战飞机全部使用了燃气轮机。

航空动力发展如此大的变革,其根本原因是,燃气轮机较往复活塞式发动机具有更高的单位体积功率和单位重量功率,较高的可靠性和耐久性。

由于燃气轮机在飞机上展现的杰出性能,苏、英、美等国于20世纪50年代开展了多种用于地面车辆燃气轮机的研究、制造和试验。

1976年,以GTD-1000燃气轮机为动力的T-80坦克正式列装于苏军。

1979年命名为AGT1500的美国坦克燃气轮机正式投入生产,随即装备于美军M1系列坦克。

燃气轮机的诞生及运用于坦克,让现代坦克进入了“柴油机和燃汽轮机共存阶段”。

据2014年6月初媒体报道,中航工业南方1MW 级微型燃气轮机国产001号机试车获得圆满成功,以该级别燃气轮机为动力改装坦克试验也取得圆满成功,为后续场地试验和高原适应性试验开了一个好头。

这标志着南方公司已经完成MW级燃气轮机国产化,全面掌握了MW级燃气轮机的设计、制造、试车整个过程,为我国坦克动力家族增添了一名新成员。

与坦克柴油机相比,燃气轮机的技战术优势主要是:优异的扭矩特性和起动性能;多燃料的适应性、较高的单位体积功率、单位重量功率和较高的可用性,但其也存在燃油消耗更大等缺陷。

关于坦克发动机采用燃气轮机还是柴油机的争论有50余年,但至今也没有统一的结论,主要原因是两者目前都还没有完全取代对方的绝对优势。

这种争论对坦克发动机的发展是有利的,也是出台正确的决策所必须,但争论应该有充分论据、客观文献和使用实践的有力支撑。

张均享坦克发动机技术的演变历经近80年的发展,它的技术演变是:坦克柴油机的燃油喷射压力由39兆帕增至196兆帕,燃烧峰值压力从7.85兆帕做到17.65兆帕,增压压比从1.2提高至4.5;从而使发动机平均有效压力达到2.9兆帕(超高增压发动机达3.22兆帕),升功率提高至92千瓦/升,燃油消耗率降至215克/千瓦・小时,体积功率可达1200千瓦/米3,比重量将至1.1千克/千瓦。

坦克燃气轮机的燃气发生器涡轮温度从950℃提高至1354℃,而相同功率下的空气流量下降40%,体积功率从466千瓦/米3增至946千瓦/米3,燃油消耗率从280克/千瓦・小时降至225克/千瓦・小时,比重量从1.14千克/千瓦降至0.62千克/千瓦。

坦克发动机的调节与控制,已从机械、液力式发展至数字化全电子调节、控制,并带有诊断功能、数字传输的管理系统。

上述成就的取得,涉及到数十门学科和多种技术。

充分表明坦克发动机技术是属当今高科学技术领域。

坦克发动机的设计理念坦克发动机的设计理念是应以哲国外坦克发动机技术发展浅析学(马克思主义)的观点,即辩证唯物的、历史的观点来分析、处理发动机的总体、结构、功能指标,以及在受限的动力舱空间内,解决好发动机同各相关部件之间矛盾(对立和统一)的方法和准则。

一种设计理念的形成,是集设计者们的长期的实践与研究、积累所形成,但它又不是永恒不变的。

由于不同的设计理念,20世纪70年代末装备的前苏联GTD坦克燃气轮机和美国AGT1500坦克燃气轮机,在部件的结构选择(如压气机、燃烧室、减速机构以及调节与控制)、制造工艺上都存在着显著的差异,如GTD坦克燃气轮机采用单级的旋风筒空气滤清器、利用进气流道转折惯性滤清及离心式压气机流通部分的定期(使用50小时)自动清除尘垢,以达到整体滤清的效果;发动机、传动装置的冷却,抽尘与降低排气温度(热特征)均集成、兼容于一体,从而获得更小的动力传动装置体积和较高的动力舱容积功率。

我国主战坦克的发展历程-回复我国主战坦克的发展历程始于上世纪50年代末,经过了几个阶段的演变和创新,逐渐成为现代化作战装备的代表之一。

本文将一步一步回答有关我国主战坦克发展历程的问题。

第一阶段:初期研发(1950s-1970s)在中华人民共和国建国初期,我国军队面临着现代化装备的缺乏。

因此,我国决定引进苏联的T-34中型坦克,并开始了自主研发的探索。

1956年,我国研制出了第一辆国产坦克——“58式”。

它是根据苏联T-34和T-54的设计原理进行改进而成,装备了火炮和机枪,成为了解放军的主力装备。

第二阶段:技术引进与创新(1980s-1990s)上世纪80年代初,我国决定引进西方的先进技术,以促进坦克研发的进一步发展。

1980年,我国引进了苏联的T-72主战坦克的改良型——“88式”坦克,并进行了自主创新和改进。

这辆坦克首次采用了外国的火炮装置,性能与欧美同类坦克相当,改善了国产坦克在火控系统和射击精度方面的性能。

1990年代,我国对火控系统和动力系统进行了重大改进。

在1999年,我国成功研发出“96式”主战坦克,它采用了新一代火控系统,强化了坦克的作战能力,成为我国装甲部队最先进的装备之一。

此外,中国还研制了“99式”主战坦克,该型坦克采用了模块化装甲和先进的动力系统,拥有出色的机动性和防护性能。

第三阶段:全面自主研发(2000s-至今)21世纪初,我国决定加快主战坦克的自主研发进程。

2006年,我国成功研发出第三代主战坦克——“99A式”,它是在“99式”的基础上进行的改进。

这辆坦克采用了更先进的装甲材料和装备,具有更好的防护性能和火力打击能力,同时改进了火控系统和通信系统,进一步提升了坦克的作战能力。

2015年,我国研发成功了第四代主战坦克——“FC-31”,它是一款具备隐身能力的多用途战斗装备。

这辆坦克受到了先进技术和作战经验的启发,采用了全新设计的外形和结构,并配备了先进的火力控制系统和通信系统,具有较高的打击精度和战场适应性。

动力系统发展史

好的,为你介绍动力系统的发展史。

动力系统的发展可以追溯到古代,人类最早使用的热机是蒸汽机,它被广泛应用于工业和交通领域。

在坦克发展初期,人们尝试将蒸汽机作为坦克的动力系统,但由于蒸汽机体积大、笨重等缺点,很快就被内燃机所取代。

内燃机具有功率大、转速高等优点,可以通过增加排量和缸数来提高功率和扭矩,因此成为了坦克动力系统的首选。

随着坦克的发展,对动力系统的要求也越来越高。

坦克需要的发动机应具有功率大、低转速扭矩大、体积小、抗损伤性强等特点。

在这一时期,航空发动机逐渐被应用于坦克上,因为它具有重量轻、功率强劲、抗损伤能力强等优点。

动力系统的发展对于坦克的性能和作战能力有着重要的影响,它推动了坦克技术的不断进步和发展。

坦克发动机1.坦克动力装置的作用坦克的动力是由发动机及其辅助系统组成的。

发动机的辅助系统包括燃油供给系、空气供给系、润滑系、冷却系、加温系和起动系等。

坦克的动力装置是坦克的动力源。

它主要用来产生推动坦克运动的牵引力并使坦克达到所要求的速度。

该动力装置还要带动发电机发电,向车上的用电装置供电并给蓄电池充电,带动液压和气压装置运转。

人们常把动力装置比作坦克的"心脏",足见它在坦克中的地位是十分重要的。

2.现代坦克发动机的种类坦克柴油机:自1954年5月苏T-34中型坦克上首先采用大功率柴油机至今,现代坦克绝大多数都采用高速柴油机,已很少采用汽油机。

这是用为柴油机的经济性好,即携带相同容量燃油的情况下,相同功率的柴油机的最大行程是汽油机的1.3~1.6倍。

而且在战场上,柴油机与汽油机比较不易起火,比较安全。

据统计,现代坦克柴油机,大多是多缸(6、8、10、12)、V形(两排汽缸夹角为60?、90?、120?)、上冲程柴油机(也有对置二冲程的)。

按其冷却方式,坦克柴油机又有水冷和风冷两种。

燃气轮机:尽管燃气轮机在坦克上应用的研究进行了几十年,但目前正式采用它作为主战坦克动力装置的只有美国的M-1主战坦克。

双动力装置:在瑞典的S坦克上,采用了对置活塞二冲程水冷柴油机和燃气轮机并联的双动力装置。

3.坦克动力装置的特点坦克是十分复杂的战斗车辆。

由于坦克要南征北战,要爬山涉水,在各种地形上驰骋,条件十分艰苦,所以坦克的动力装置与汽车或其他工程动力装置相比,有如下特点:单位体积功率大:指动力装置的最大功率与其所占体积的比,用马力/米3来表示。

单位体积功率越大,意味着坦克发动机在一定功率下所占坦克的体积越小,坦克具有的外形尺寸就可能小,因而,单位体积功率越大的动力装置越好。

由于现代主战坦克火力和防护性的增强,重量有所增加,所以对机动性也提出了更高的要求。

不仅要求有较高的行驶速度,而且特别强调加速性,这就要求坦克有很高的吨功率,要求发动机有更大的功率。

M1系列艾布拉姆斯主战坦克自1982年1月列装后经过多次改进,现主要包括M1、M1A1和M1A2三个系列,大致可细分为以下多种车型:安装105毫米线膛炮的原型M1、对装甲进行了改进的改进型M1、安装120毫米滑膛炮的M1A1、采用重型贫铀装甲的M1A1HA、采用数字化终端的M1A1D、全面采用车辆电子设备的M1A2、适合城区作战的M1A1/ M1A2 TUSK、全数字化的M1A2 SEP和M1A2 SEP V2,目前正在向技术含量更高的M1A2 SEP V3/ V4发展。

截至2017年底,美国陆军拥有4796辆各型M1A1坦克,现役12月开始研制,1979年2月投产,1982年1月首批装备部队。

为纪念二战中最成功的坦克指挥官、曾于1972年10月—1974年9月担任美国陆军参谋长的艾布拉姆斯将军(四星上将),该坦克被命名为“艾布拉姆斯”。

M1坦克战斗全重54.5吨,炮塔和车体多用钢板焊接而成,具备优异的防弹外形,各部分的装甲厚度不等,最厚处达125毫米,最薄处为12.5毫米,坦克正面装有乔巴姆装甲。

主炮为1门105毫米M68E1线膛炮,炮弹基数55发,其中44发装在炮塔尾舱内。

炮塔前部两侧各装有6管M250烟幕弹M1是世界上首次采用燃气轮机作为主动力的坦克,其AGT-1500燃气轮机的优点是保养简单、冷却系统效率高,缺点是油耗率和成本较高。

坦克采用X-1100-3B全自动传动装置和改进型扭杆悬挂装置,具有良好的机动性和加速性能,最大时速达72千米/小时,从0至32千米/小时的加速时间只需7秒左右。

美国陆军装备的2374辆基础型M1已于1996年9月全部退役。

1984年10月,美国陆军开始装备配用改进型装甲的改进型M1,1986年5月894辆改进型M1全部交付完毕。

目前,美国陆军也已不再装备改进型M1。

专 题不老传奇—M1系列坦克发展历程及趋势岳松堂 李艳琨显示器和键盘;二是具有捕获远距离目标的能力;三是配用对人眼安全的激光测距仪。

坦克发展历程讲解词

坦克发展历程:从战车到重型装甲战车

20世纪初,世界各国开始探索新型的陆上战车,以应对现代化战争的需求。

最早的“坦克”起源于英国,在第一次世界大战期间首次亮相。

这种战车被称为“战车”或“陆舰”,目的是为了穿越战场上的條件艰苦的地形。

战车的初代模式仅仅是由可移动的物件组成的垂直滚筒。

柴油动力引擎被用来推动车身,并提供足够的火力打击敌人设施。

然而,由于技术限制和经济原因,这些战车产生的效果并不理想。

随着技术的进步,战车的设计逐渐演化为更加高级和复杂的形式。

1920年代至1930年代,战车的外形开始出现变化,车身开始采用斜面设计,以增加防护能力。

改进的悬挂和转向系统使得战车更具机动性。

在第二次世界大战期间,坦克发挥了重要作用,成为了战场上的主力装备。

德国的“虎式”和苏联的“KV-1”重型坦克成为当时最出名的战车之一,它们均具有强大的火力和厚重的装甲。

战后,坦克的发展进入了一个新的阶段。

冷战期间,美国和苏联竞相开发新型坦克,以应对核战争的威胁。

美国的“艾布拉姆斯”和苏联的“T-72”成为当时最为先进的坦克型号,它们采用了先进的电子系统和火控设备。

随着科技的不断进步,现代坦克已经变得更加高科技化和多功能。

现代坦克采用了先进的防护装甲、红外线和激光测距仪,并配备了强大的火力系统和自动加载装置。

总的来说,坦克的发展历程经历了从简单的战车到复杂的重型装甲战车的过程。

它们在战争中发挥着重要的作用,成为保卫国家安全的关键武器之一。

澎湃的中国心——忆张保中总师研制坦克发动机的艰辛岁月(下)作者:刘晓峰来源:《坦克装甲车辆》 2015年第15期口述张均享文字整理刘晓峰二代坦克发动机的研制装甲兵领导和科研机关正式形成了“以69式坦克为基础,通过改进发展一种新型车辆,装备部队使用”的思路。

1979年10月底,使用单位的有关负责同志去山西柴油机厂和车辆发动机研究所调研,听取了厂、所领导和张保中等设计人员对从1973年开始研制的537千瓦涡轮增压柴油发动机研制情况的报告,并查看了新型发动机台架试验的情况。

根据这次调研的结果,贺晋年副司令向我们几个装甲兵系统的发动机负责人提了三个问题。

贺副司令问我的第一个问题是:“新型发动机使用涡轮增压器的方案是否可靠?”在当时的技术背景下,我国对于坦克涡轮增压发动机还存在比较大的争议。

我们给贺副司令解释了关于坦克用涡轮增压器是利用发动机排出的废气提供动力,通过空气加压,从而提高发动机燃烧效能的办法来提高发动机马力,通俗地讲,这属于不用白不用。

而且当时坦克技术先进的国家都采用了带有涡轮增压器的坦克发动机,效果也很好。

贺副司令听了我们的解释,对于坦克加装涡轮增压器的想法予以了认同,于是他又提出了专业性极强的第二个问题:“你们要搞这款发动机,缸盖的强度够不够?解决缸盖强度的问题需要多长时间?”我们向贺副司令回答道:“根据我们现有的技术条件,只要经过改进设计,台架试验中缸盖裂纹的问题能够在规定时间内解决。

”最后,贺副司令给我们提出的第三个问题是:“如果选用这款发动机的话,还需要做哪些工作?距离设计定型还有多长时间?”我对贺副司令讲:“根据我们的技术力量,大约需要一至两年的时间。

”然后我们又向贺副司令汇报了详细情况。

最终形成了三点共识:1、涡轮增压器已经广泛地应用于坦克装甲车辆和民用重型车辆的发动机,其对于提高发动机功率来说是一项可靠、成熟的技术。

2、山西柴油机厂、发动机研究所研制的537千瓦增压发动机样机性能指标良好,经过装车试验证明,可以适应坦克的使用要求。

坦克发动机——国防百科目录•概述•坦克发动机基本结构•坦克发动机简史•坦克发动机现状[显示全部]概述编辑本段回目录坦克发动机是适应坦克要求的高性能内燃机。

与其辅助系统构成坦克动力装置,是坦克的动力源和坦克推进系统的主要部件。

有专为坦克设计、制造的专用型和在民用车辆发动机基础上采用高技术发展出的民机军用型。

亦可用于其他履带式装甲车辆。

有往复活塞式发动机和燃气轮机,它们又可分为多种类型。

坦克发动机基本结构编辑本段回目录坦克发动机坦克往复活塞式发动机由曲柄连杆机构、驱动机构、配气机构、冷却系、进排气系、润滑系、燃料供给系和起动系等组成。

曲柄连杆机构由运动件和固定件组成,前者用于将活塞的往复运动变为曲轴的旋转运动,传递并输出功率;后者用于支撑发动机以及安装各种附件。

驱动机构用于驱动配气机构、水泵、机油泵和喷油泵等辅助机件。

配气机构用于按气缸的工作顺序,适时地开闭进气门和排气门,保证气缸的进气和排气。

燃料供给、进排气、润滑和冷却系用于保障发动机正常运转的燃料和空气供给、润滑和冷却。

坦克燃气轮机由燃气发生器、动力涡轮、间壁式回热器、减速机构、附件和控制系统等组成。

燃气发生器由压气机、驱动压气机的涡轮和燃烧室等组成,用以将吸入的空气压缩并与燃料混合燃烧,来自燃气发生器的高温、高压气体经动力涡轮膨胀做功,经减速机构减速后输出。

间壁式回热器用以回收涡轮排出气体的能量以降低燃油消耗。

附件用于起动,供给燃油和润滑油。

控制系统用以对发动机实施自动调节,改善部分工况的性能和保障可靠的运转。

坦克发动机简史编辑本段回目录坦克发动机的发展和动力技术的发展与对坦克的作战使用要求不断提高密切相关。

经历了选用发动机、专门研制发动机和柴油机化的几个阶段。

前苏联B2坦克发动机第一次世界大战期间,坦克选用了机动车辆使用的直列4缸或6缸水冷式汽油机,功率为26~110千瓦。

例如,1916年英国生产的第一批Ⅰ型坦克选用了大型拖拉机用直列6缸水冷汽油机,功率为77千瓦;法国坦克采用的是直列4缸水冷汽车用汽油机。

坦克之心---浅谈坦克发动机发展历史与变迁坦克自诞生道今天,走过了将近一个世纪的路程,作为坦克的心脏,坦克发动机的发展经历了“汽油机化”、“柴油机化”、“柴燃争霸”三个发展阶段。

此文简要的介绍一下坦克发动机的发展历程·“汽油机化”早期的坦克基本上都是汽油机,也有蒸汽动力的坦克,由于早期蒸汽机有体积过大,热能效率低等缺点,并没有成批生产。

世界上第一辆坦克---英国“小游民”坦克与在索姆河战役中首次出战的马克I型坦克都使用的是戴姆勒公司生产的直列6缸水冷汽油机,最大输出功率只有77千瓦,相比之下它的28吨重量,配上功率这么低的坦克功率,只能用小马拉大车来形容了。

它的坦克单位功率只有可怜的2.75千瓦/吨,所以最大速度只有6KM/小时。

比人的步行速度还慢。

而且发动机噪声巨大,乘员车内简直无法交流,只好靠比划手势,下达命令。

对外通讯设备极为落后(就算给车里配了电台,我想在车里也听不清)只能靠信鸽和车外步兵敲击坦克车体来传达,美军名将乔治·巴顿就曾经在敲坦克时负过伤。

坦克鼻祖--英国小游民坦克早期所选用的坦克发动机尽管很原始,但它使坦克有了机动能力,开创了机械化战争的新时代。

第一次世界大战结束后到30年代后期,有些国家的坦克发动机主要是由航空发动机改装的,美国30年代中期开始研制,40年代开始生产的M3系列轻型坦克中的M3,M3A1,M3A2所使用的发动机是由美国大陆(Continental)公司生产的R-975-EC2或C1星型风冷汽油机,功率245千瓦,坦克单位功率已经达到了20千瓦/吨,最高时速超过50KM/每小时。

德国从1936年装备的PzKpfW2系列轻型坦克开始直到1939年装备的PzKpfW3中型坦克和二次世界大战中德国坦克部队主要装备的武器—PzKpfW4坦克,最后至1942年成批生产的PzKpfW5系列坦克,全都采用汽油机。

英国30年装备的轻型坦克至1940年开始生产的邱吉尔步兵坦克直到二战后装备的第一代主战坦克--逊邱伦主战坦克也都以汽油机作动力,所以直到二次世界大战期间,绝大多数坦克采用汽化器式汽油机。

从使用民用汽油机到到使用设计专用的坦克汽油机,坦克发动机作为一门专业独立的技术已经日渐成熟,汽油机虽有体积小,结构更为紧凑,较低的生产成本和良好的启动性能等优点,但是燃油消耗率高的缺点阻碍了在坦克上的应用。

为克服这一致命缺点,德国,美国,英国都采用了燃料喷射式汽油机,德国在这一技术上是比较领先的,到了二战末期,采用燃料喷射系统的玛依巴赫公司的HL230汽油机使虎II和美洲豹坦克的功率从515千瓦提高到662k千瓦,坦克的最大时速达到50KM的时速。

二次大战中大规模的坦克战,“闪击战”使坦克使坦克成为了地面战争的主角,坦克发动机正所谓劳苦功高。

M3/M5轻型坦克使用的C1星型航空汽油机“柴油机化”早在20世纪30年代,有一些国家便先后研制出坦克用的柴油机,开创了坦克发动机“柴油机”化的先河。

但性能较高、专为坦克设计的柴油机于50年代末才在坦克上广泛使用。

至60年代,新装备坦克都采用了柴油机,实现了坦克发动机的柴油机化。

最早使用柴油动力的典型坦克有波兰的7TP轻型坦克(1932年,采用的是德国造的“绍勒尔”柴油机))、日本的89乙轻型坦克(西方称89B,重仅10吨),7TP和89乙只是轻型坦克,发动机的最大功率仅为73~110千瓦。

速度也只有25KM/小时左右。

尽管柴油机算不上是一个新机种,柴油机和汽油机都是往复活塞式内燃机,但是,柴油机和汽油机的差别还是相当明显的。

两者的主要不同点是,汽油机是火花塞点火式内燃机,以汽油为燃料;而柴油机则为压燃式内燃机,以柴油为燃料,靠气缸内压缩空气形成的高温使柴油混合气自燃。

相比之下,柴油在运输,储存和使用的过程中较汽油的安全系数高的多,由于汽油机以汽油为燃料,非常容易着火,即使是油管被打破,也容易引起灾难性的火灾,使坦克的战场生存率大大降低。

还有柴油机的燃油消耗率要比同功率的汽油机要低二至三成,大大降低了燃油的消耗率。

坦克的发动机从汽油机发展到柴油机,是历史的必然。

二次大战中,参战各国坦克大多使用的汽油机,而苏联在二战的坦克发展中却是独树一帜,除了T-26、T-70等早期装备的坦克任然使用汽油机以外,T-34/85,KV-1等主力坦克都采用了柴油机。

说起大名鼎鼎的T34/85就不得不说说它的心脏,B2型V形12缸水冷柴油机,在转速1800转/分钟时功率为368千瓦,坦克单位功率为11.5千瓦/吨,能给T34/85带来55KM的最高时速。

使得T34/85成为二战中机动性最好的坦克之一。

B2柴油机是在1936年哈尔科夫机车制造厂试制的БД-2柴油机的基础上改进而成,通过100小时的国家试验,于1939年投入成批生产。

1940年对B2柴油机进行了改进,命名为B2-34柴油机,成为了T34/85中型坦克的心脏。

该机研制成功以后,从40年代到70年代成为苏联唯一的中型坦克(从T-34到T-72)和重型坦克发动机。

还研制了B2-K 柴油机,结构与B2-34区别不大,但功率强化到441kW(600马力)/2000r/min,作为KB重型坦克的动力。

B2柴油机在军用履逞车辆领域大致发展了20余种型号(包括直列6缸机型),用于40多种车型,在基本结构和体积大体不变的情况下,功率由368kW(500马力)提高到574kW(780马力),寿命由100h增加到700h。

B2系列柴油机被称为苏联装甲车辆的传家宝与世界各国坦克发动机相比,苏联在30年代创制B2柴油机时就向设计师们提出要使该种发动机在60年代以前仍能处于世界坦克动力装置的领先地位。

实践表明,该机满足了苏军当初提出的设计要求。

但由于现代战争对坦克机动性的要求愈来愈高,日益显出该机功率增长不能满足主战坦克的要求,逐渐失去了它的先进性。

B2柴油机一直沿用至今,直到今天仍然在苏制坦克和装甲车辆动力装置方面占有重要地位。

欧美等西方国家在坦克柴油机上发展也比较早,早在1927年英国里卡多公司就设计了一种装甲车柴油机,但是到1935年才在MK3A.MK6E2坦克上使用柴油机。

1934年德国为PzKpfW1A轻型装备了柴油机,1934年试装克虏伯(Krupp)M601风冷柴油机,但是因功率不足而终止。

美国在1937年完成了几种对星型航空发动机改用柴油的试验。

M3A3、M3A5和M4A2中型坦克都装用2台功率为138kW 的GMC6046型2冲程柴油机。

但后因美国柴油供应受限制,1946年专为坦克设计的首先用于M46中型坦克的是A V-1790汽化器式汽油机,继而改为A VI-1790燃料喷射式汽油机,至1959年才演变为A VDS-1790柴油机。

该柴油机的出现标志了当时世界坦克发动机柴油机化的发展趋势,至80年代初M1坦克服役以前,柴油机是装备坦克的唯一动力。

二次世界大战以后,进入装备的柴油机逐步增多。

从汽油机到柴油机,是一个渐变的过程。

因为柴油机也有它的缺点,突出的是柴油机的工作噪声大,容易冒黑烟,低温条件下起动困难等。

直到柴油机逐步克服了它的缺点,性能大幅度提高后,才全面压倒了汽油机。

1960年,美国M60主战坦克的问世,标志着坦克动力装置“全面柴油机时代”的来临。

目前,坦克的动力装置几乎全部为柴油机,开创了坦克柴油机的黄金时代。

20世纪七十年代后,应为科技的迅速发展,坦克柴油机的性能大幅提升,主要是采用了增压技术。

增压柴油机的特点就是,喷油多,进气多,使发动机能发出更大的功率,效能是普通发动机的好几倍。

通过采用高增压、中间冷却、旁通补燃等多项技术措施,目前坦克柴油机已经达到相当高的技术水平。

例如德国的“豹”II,法国的“勒克莱尔”主战坦克的发动机最大功率度达到了1100千瓦的高水平,而且整个发动机的体积还很体积更小,结构更为紧凑。

体积也只有一立方米左右,而同样功率的民用柴油机差不多有一个集装箱大小。

不过,这是以发动机强化程度高、使用期短、采购价格高为代价的。

一台坦克发动机,使用时间只有500~1000摩托小时,而价格高达50万~100万美元。

同样功率的民用柴油机可以工作5000小时以上,价格还不到它的1/10。

中国的坦克发动机发展经历了修理、仿制、改进和自行设计阶段,已有40多年历史。

在此期间内,中国从无到有逐步建立了比较完整的坦克发动机教学、科研、生产、管理体系,不仅有了相当规模的军用发动机制造厂,而且还有了研究测试手段比较先进的专业研究所,培训并形成了一支具有相当水平的技术专业队伍。

中国从50年代末开始仿制苏联B2-54A坦克柴油机,从而试制成12150L系列发动机,60年代初开始装备,用于59式坦克及其军用车辆,到现在亦发展了多种机型。

七十年代初期开始在12150L柴油机上应用涡轮增压技术,1974年研制出第一台初样机,经过10多年研制、试验和结构改进,涡轮增压的12150ZL柴油机于1987年生产定型,功率为537kW(730马力),用作80 式主战坦克的动力。

功率为537千瓦,用作80 式主战坦克的动力。

七十年代中期开始对西德KHD公司BF413系列发动机进行许可证生产,七十年代末研制了6V150柴油机。

八十年代中期又进行了MTU公司396系列柴油机的许可证生产,所有这些发动机都广泛用于军、民用领域。

从二十世纪三十年代末至二十一世纪前十年的七十年间,坦克柴油机经历了七十年以上的使用年限。

毫无疑问“柴油机化”是坦克发动机的主旋律。

德国MTU系列增压柴油机“柴燃争霸”燃气轮机尽管到80年代初才首次装备M1坦克,但早在1872年,德国人施托尔策就设计了一台燃气轮机,并于1900~1904年进行了试验,但因始终未能脱开起动机独立运行而失败;1905年,法国人勒梅尔和阿芒戈制成第一台能输出功的燃气轮机,但效率太低,因而未获得实用。

二次世界大战结束后西德就进行了坦克燃气轮机的研究,法国首先在坦克上安装燃气轮机进行了试验。

英国在1954年举办的一个军事技术装备样品展览会上展出一辆安装由帕森斯(C.A.Parsons)公司研制的735kW燃气轮机的试验型康克洛重型坦克。

苏联在六十年代进行了燃气轮机装车试验;七十年代初研制的燃气轮机坦克曾在乌克兰哈尔科夫野外试验中心试验;1980年,美国将AGT-1500型燃气轮机装到M1主战坦克上,标志着坦克动力装置“柴燃争雄”时代的开始。

M1主战坦克的心脏--AGT-1500型燃气轮机燃气轮机可以说是一种“结构复杂、原理简单”的内燃机。

由于它的工作温度高,各机件只有旋转运动而没有往复运动,故可以使工作涡轮达到极高的转速(22500转/分),输出功率相当高。

燃气轮机的优点是1.结构简单、重量轻、体积小,燃气轮机结构简单,总零件数比柴油机少30%,运动件只有柴油机的1/5,轴承数是柴油机的1/3,密封件和齿轮数是柴油机的一半。