第四节、光和颜色

一、课本知识点的复习及练习

知识网络结构:

??

??

?

?

?

?

?

????

?

?

??

?

?

??

?????????????→???????????????????→→紫外线红外线不可见光光照在物体上形成颜色七彩光可见光光的色散固体液体气体真空中:传播速度光线:带箭头的直线方向的表示应用质中沿直线传播方向:在同一种均匀介光的传播

;光源:正在发光的物体光的发生

光)/(100.3-5s km

概念规律精讲

(一) 光源及光的传播

1、光源

(1)光源的概念:正在发光的物体叫光源。

(2)对光源概念的理解

○

1自身能够发光,且正在发光的物体。如太阳、点燃的蜡烛等。发光的电灯是光源,当电灯不发光时就不是光源。

○

2反射其它光源的光而发亮,而自身不发光的物体不是光源,如月亮等。 2、光的传播

(1)光的直线传播

○

1条件:光源发出的光在同一种均匀介质中是沿直线传播的。光沿直线传播的条件:a.必须在同一种介质中传播。例如把一束光由空气斜射向水面时,可以明显地看到光在水面处发生了偏折。b.必须是同一种均匀介质。例如:空气并不是均匀介质,所以太阳光在空气中也会发生偏折,不是沿直线传播。

○2光线:根据光的直线传播,沿着光的传播路径画一条直线(实线),并在直线上画上箭头表示光的传播方向。这种表示光的传播路线和方向的直线称为光线。

○

3光的直线传播对一些现象的解释 影子、小孔成像、无影灯、日食和月食等都是光沿直线传播产生的现象。

(2)光的传播有多快

光在不同介质中的传播速度是不一样的,光可以在真空中传播,(思考真空不能传什么?)光在真空中的传播速度约为3.0X108m/s,光一秒内可绕地球转七圈半。地球上任意最远两点之间走一走只需1/15s 。 光在一年里传播的路程等于9.46X1012km ,即1光年=9.46X1012km ,所以光年是距离单位。

(二)、光的色散和物体的颜色

1、光的色散

让一束太阳光通过狭缝从一侧射到三棱镜上,光通过三棱镜折射后形成一条由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫颜色组成的光带。这种现象叫做光的色散现象,色散现象表明:白光不是单色光,而是由不同颜色

的单色光组成的。光的色散现象是由于各单色光通过棱镜时偏折程度不同而形成的。

我们把不能再分解的光称为单色光,比如红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫光都是单色光;由单色光混合而成的光叫复色光,如白光等。

2、物体的颜色

三棱镜实验表明哪种光进入人眼,看到的颜色就是哪种颜色,其中,透明物体的颜色是由其能透过的光决定的,不透明物体的颜色是由其反射的光色决定的。

不同物体对光的吸收能力是不同的,被吸收的光线是不能被看到的,而被反射或透射的光可以可被人眼接收到,不透明的物体,只能反射与它本身颜色相同的光。如:在白光照射下,红色的花,只能反射红光,其他色光被它吸收,所以我们看到的花就是红色;白色的衣服能反射所有的光,所以我们看到的衣服的颜色是白色。有色的透明物体只能透射与它本身相同颜色的光,而其他颜色的光都被它吸收。如:红色透明物体只能透过红光。

三原色原理:红、绿、蓝是色光的三原色,红、黄、蓝是颜色的三原色。色光的混合与颜料的混合不同:两种色光混合后使眼睛产生了另一种颜色,而颜料的混合颜色是它们都能反射的色光。

(三)、看不见的光

我们可以看得到的光叫做可见光。如红光、绿光等。在光的家族中,可见光只占很少一部分,大部分是不可见光,如红外线、紫外线等。在光谱的红光之外存在着一种人眼看不见的光,叫红外线。红外线是不可见光,当物体温度升高时,它向外辐射的红外线大大增强,但是不要误以为,只有物体变成红热状态才能对外辐射红外线。红外线特征:有热效应、穿透云雾的能力很强。应用于红外夜视仪、诊断疾病、遥控等。紫外线:在光谱的紫光之外存在着一种人眼看不见的光,叫紫外线。特征:紫外线有化学作用、荧光作用、生理作用。应用:有助于人体合成维生素D、能杀菌,能使荧光物质发光。适量的紫外线照射有助于人体健康,但过量时会诱发皮肤癌,则有害健康。

二、本章典型习题

例1、下列现象中,能说明光沿直线传播的是(A)

A、在地球上可以看到日食和月食现象

B、打雷时先看到闪电后听到雷声

C、早、晚看到太阳比中午的大

D、雨后常在填空看到彩虹

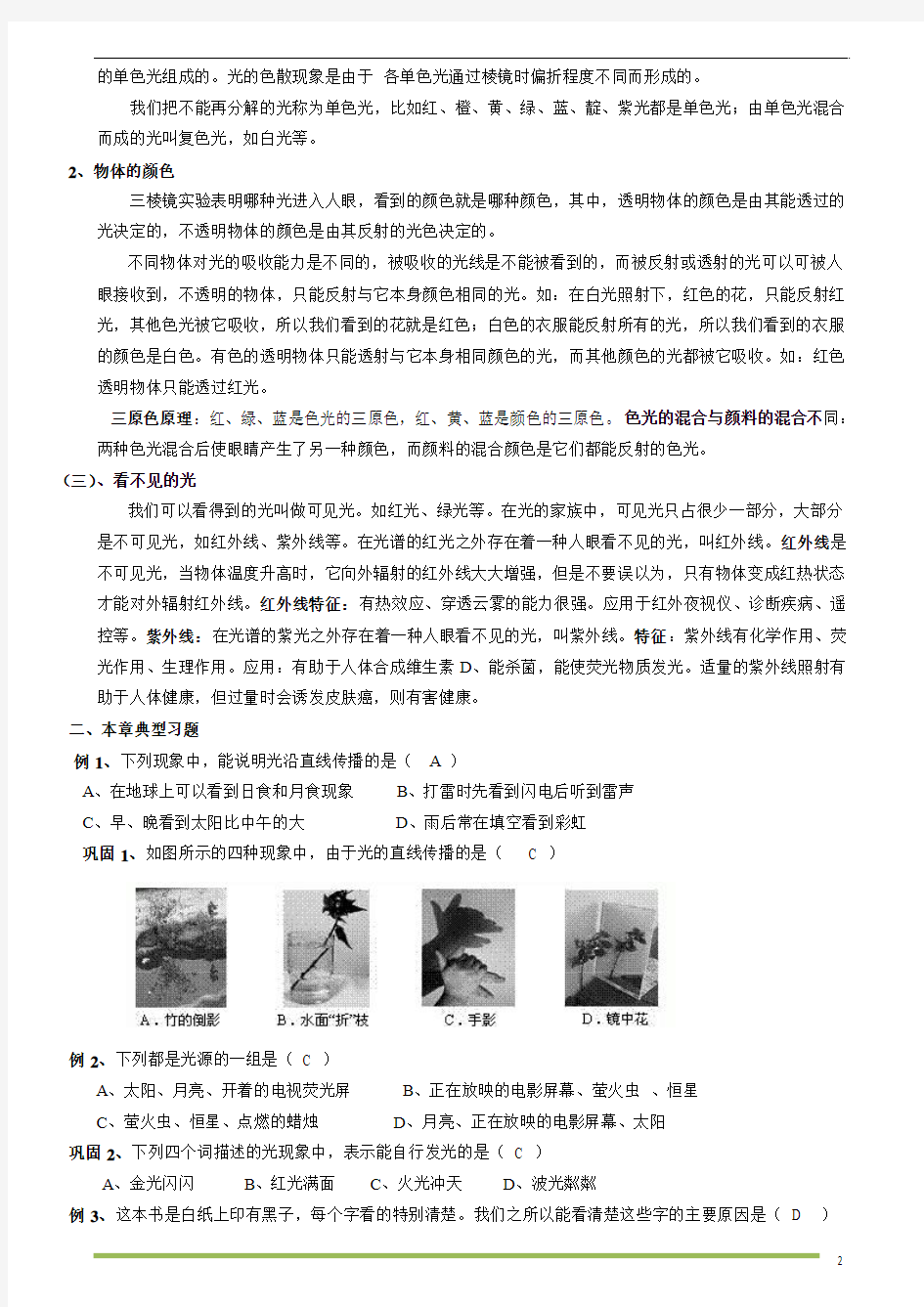

巩固1、如图所示的四种现象中,由于光的直线传播的是( C )

例2、下列都是光源的一组是(C )

A、太阳、月亮、开着的电视荧光屏

B、正在放映的电影屏幕、萤火虫、恒星

C、萤火虫、恒星、点燃的蜡烛

D、月亮、正在放映的电影屏幕、太阳

巩固2、下列四个词描述的光现象中,表示能自行发光的是(C )

A、金光闪闪

B、红光满面

C、火光冲天

D、波光粼粼

例3、这本书是白纸上印有黑子,每个字看的特别清楚。我们之所以能看清楚这些字的主要原因是(D )

A、白纸和黑字分别发出了不同颜色的光进入眼睛

B、白光照到书上,白纸和黑字分别反射出白光和黑光

C、白光照到书上,白纸反射出白光进入眼睛,而黑字不反射光

D、黑字比白纸反射光的能力强

巩固3、在太阳光下我们能看到鲜艳的黄色的花是因为( B )

A、花能发出黄色的光

B、花能反射太阳光中的黄色光

C、花能发出白色的光

D、花能吸收太阳光中的黄色光

作业:

1、下列现象与光沿直线传播无关的是( C )

A、立竿见影

B、一叶障目

C、鱼翔浅底

D、三点对一线

2、下列四种情景中,属于光的直线传播的是(A)

A、透过树林的阳光

B、台灯在镜中的像

C、倒影在江中的桥

D、看见在海面下的冰山

3、在硬纸板上穿一个小洞,通过小洞向外看,眼睛向小洞逐渐靠近,看到外面景物范围( B )

A、变小

B、变大

C、不变

D、先变大后变小

4、晴天,由于小孔成像,在树荫下的地面上出现圆形光斑是(A)

A、太阳的实像

B、太阳的虚像

C、太阳的影子

D、树叶的影子

5、(A)太阳光垂直照射到一个很小的正方形孔上,在地面上产生的光斑形状是

A、圆形

B、正方形

C、长方形

D、不规则形

6、( C )关于光的传播以下说法正确的是

A、光在空气中的传播速度最大

B、光的传播需要介质

C、光在真空中的传播速度最大

D、当光线由空气进入水中后,其传播速度不变。

7、( D )打雷时,我们说是先看到闪电后听到雷声,这是因为

A、闪电在先,打雷在后

B、闪电处近,打雷处远

C、闪电处远,打雷处近

D、光的传播速度比声音的传播速度快

七年级上科学第三章测试题 班级:姓名:得分: 一、选择题(每题2分,共40分) 1.提出“天圆地方”这一观点的是( ) A.古代中国人 B.古代印度人 C.古巴比伦人 D.古埃及人 2.如果你乘船出海,你看到的港口灯塔会( ) A.从上到下依次从视野中消失 B.从下到上依次从视野中消失 C.塔顶和塔身同时从视野中消失 D.整个灯塔会突然从视野中消失 3.从月球上看地球,地球是一个“蓝色的星球”,那是因为( ) A.地球上的物质是蓝色的 B.地球表面大部分是水 C.大气是蓝色的 D.地球表面主要由植被覆盖 4.本初子午线是( ) A.东西两半球的分界线 B.东经与西经的分界线 C.计算纬度的起始线 D.欧、亚两洲的分界线 5.在比例尺为1∶45000000的地图中,图上1cm 表示的实际距离为( ) A.1cm B.1km C.450km D.900km 6.板块构造学说的观点主要是( ) ①由坚硬的岩石组成的地球表层分成六大板块②板块是不断运动的③相邻的板块往往向同一方向漂移④板块的内部比较活跃,多火山地震 A.①② B.②③ C.①③ D.③④ 7.我国环渤海经济区、长三角经济区、珠三角经济区的地形都以平原为主,形成这类地形的主要原因是( ) A.风力作用 B.生物作用 C.流水作用 D.冰川作用 8.有关地形变化的正确说法是( ) A.地形的变化是地球内部力量作用的结果 B.地形的变化只发生在陆地部分 C.来自地球内部的力量使地表变得高低不平 D.风吹雨淋等来自地球外部的力量使地表变得高低起伏不平 9.从图中可以看出山顶A 的海拔高度是( ) A.400米 B.500米以上 C.400米~500米之间 D.400米以下 10.量得图上两个山顶之间的直线距离是1.5厘米,其实际距离是( ) A.3千米 B.30千米 C.300千米 D.4千米 11.下列四幅图(经纬网)中的P点,既位于南半球,又位于东半球的是( ) A.向东南 B.向东北 C.向西南 D.向西北

第一节、机械运动 1、 参照物:以某一物体为标准来判断另一物体的运动状态,这个标准就是参照物。相对于这个标准, 如果位置发生变化,则它是运动的,如果位置没有变化,则它是静止的。 2、 选择不同的参照物来观察同一个物体结论可能不同。同一个物体是运动还是静止取决于所选的参 照物,这就是运动和静止的相对性。 (没有绝对的静止或运动,只有相对静止或运动) 3、 机械运动:物理学里把物体空间位置变化叫做机械运动。 匀速直线运建 宜线运动一 变速直线运动 曲线运动 5、比较物体运动 快慢的方法: ⑴在相同的时间内比较通过的路程 ⑵在相同的路程内比较通过的时间 6、速度:物体在单位时间内通过的路程叫做速度。它是扌描述物体运动的快慢的物理量。 计算公式: 变形公式: 7、速度单位:国际单位:米/秒,符号:m/s ,读作:米每秒。常用单位:千米 /时,符号:km/h ,读 ⑤常识:人步行速度:米 /秒,自行车速度:4米/秒,汽车速度:30米/秒,光速:3X 108米/秒 第二节、 力的存在 & 力的概念:力是物体对物体的作用。 9、 力产生的条件:①必须有两个或两个以上的物体;②物体间必须有相互作用(不接触也能产生力, 如吸铁石;相互 接触的物体不一定产生力,如相互挨着的课桌) 10、 力的作用效果:①改变物体的形状(发生形变)②改变物体的运动状态(物体的运动状态是否改 谨约匚:h 换算?它表来的米般千米(时,匀速#行时千米出时詔(”米秒 :2m/s=2 X 3. 6kmM=h (过程单位同后)的时间对的谨度,或巷是相同賂 ■/ ?乙 程时的时间,再用公式计算 AT 图像,頁线汽匀速运动 卜t 图像,曰詢匀速运动, :①单位换算过程 ?0 40 19 ,乙九加速运动 (J )平均违度—皂路捏 吋阿(求棊段路程上朗平均逮度.必须扰出该诺毎及对应的时司). < ■ 1 I 4V

七下科学-优化训练-第三章力和运动 单元测试测试卷 一、选择题(每题2分,共40分) 1、如图所示的做法中,目的是为了减小摩擦的是( ) 2、使用弹簧测力计测量力的过程,有如下操作:①轻轻来回拉动挂钩两次;②把待测力加在挂钩上;③观察弹簧测力计的量程,明确每一小格表示多少牛;④调整弹簧测力计指针位置;⑤待指针稳定后读数。上述操作,正确的顺序是( ) A .①②③④⑤ B .②③④①⑤ C .④①②③⑤ D .③④①②⑤ 3、在大力倡导“低碳生活,绿色出行”的今天,越来越多的市民上下班由坐汽车改骑自行车。下列有关说法错误的是 ( ) A .行车时,相对于车上的人,车是静止的 B .行车时,车轮与地面之间的摩擦比停止的时候大 C .刹车时,车很快停下来主要由于受到地面的摩擦力 D .骑车能节约能源、减少污染 4 甲 乙 丙 丁 A .甲图和丙图 B .甲图和丁图 C .乙图和丙图 D .乙图和丁图 5、汽车由西向东匀速行驶,车上的乘客看到窗外的雨是竖直下落的,那么在地面上的人看来,雨滴的下落方向是( ) A .竖直下落 B .斜向东下落 C .斜向西下落 D .斜向南下落或斜向北下落 6、大雪过后,往往给车辆和行人出行造成了极大的不便,交通部门提醒大家“雪天路滑,请注意交通安全!”下列关于冰雪道路的说法错误.. 的是( ) A .“雪天路滑”是指下雪后物体与地面间的接触面变光滑了 B .同一车辆在冰雪地面上行驶比在没有冰雪的路面上行驶惯性大一些 C .冰雪地面行车必须慢速驾驶,主要是为了防止由于惯性带来的危险

D.人在冰雪地面行走时容易摔倒,其原因与惯性有关 7、如图,一辆有动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一 小球相连,设在某一段时间内小球与小车相对静止且弹簧处于压缩状态,若忽略小球小车间的摩擦力,则在此段时间内小车可能是() ①向右做加速运动②向右做减速运动③向左做加速运动④向左做减速运动 A.①B.③ C.②③D.①④ 8、在广场上游玩时,小明将一充有氢气的气球系于一辆玩具小汽车上,并将玩具小汽车放 置在光滑的水平地面上。无风时细绳处于竖直方向,如图所示.当一阵风沿水平方向吹向气球时,以下说法正确的是() A.小汽车可能被拉离地面B.氢气球仍处于静止状态 C.小汽车一定沿地面滑动D.小汽车仍处于静止状态 9、如图所示,A、B是两只相同的齿轮,A被固定不能转动,若B齿轮绕A齿轮运动半周, 到达图中C的位置,则B齿轮上所标出的竖直向上的箭头所指的方向() A.竖直向上B.竖直向下 C.水平向左D.水平向右 10、如图所示,在竖直平面内用轻质细线悬挂一个小球,将小球拉至A点,使细线处于拉 直状态,由静止开始释放小球,不计摩擦,小球可在A、B两 点间来回摆动。当小球摆到B点时,细线恰好断开,则小球 将( ) A.在B点保持静止 B.沿BC方向运动 C.沿BE方向运动 D.沿BD方向运动 11、如图所示,水平传送带上的物体正在向右运动,物体速度逐渐变大,分析物体受到的力 有() A.重力、传送带的支持力 B.重力、传送带的支持力、向右的摩擦力 C.重力、对传送带的压力 D.重力、传送带的支持力、对传送带的压力 12、我国公安部规定:小汽车驾驶员和前排的乘客都应在胸前系上安全带,这主要是为了减 轻下列哪种情况出现时可能对人身造成的伤害() A.倒车B.车速太慢 C.突然起动D.紧急刹车 13、地球距离月球约3×108米,人类发射的月球探测器能够在自动导航系统的控制下在月球 上行走,且每隔5秒向地球发射一次信号。某时刻,地面控制中心数据显示探测器前方相距32米处存在障碍物,经过5秒,控制中心数据显示探测器距离障碍物22米;再经

第三章运动和力复习提纲 一.机械运动 1.机械运动:物体空间位置发生了变化的运动。也是最简单、最基本的运动形式。 2.参照物:在研究机械运动时,被选作标准的物体叫做参照物。 参照物的选择是任意的(除研究对象本身外),科学中一般取地面或相对于地面静止的物体作为参照物,可以不加以说明;若选取其他合适的物体做参照物研究机械运动时,则要作出说明。3.运动和静止的相对性:运动和静止是相对参照物而言的。选择不同的参照物对同一物体运动的描述结果可能是不同的。 4.机械运动的分类: 根据运动路线的形状,可分为直线运动和曲线运动;而直线运动根据运动快慢是否变化,可分为匀速直线运动和变速直线运动。匀速直线运动是最简单的机械运动,即运动的方向和快慢不发生变化的运动。 5.比较物体的快慢有两种方法: ⑴相同时间比较路程,路程大的速度快;⑵相同的路程比较时间,用时少的速度快。 6.速度和平均速度 ⑴速度是表示物体运动快慢的科学量。 ①定义:物体在单位时间内通过的路程叫做速度。 ②计算公式:v=s/t ;变形公式:s=vt t=s/v ③速度单位:国际单位:米/秒,记作:m/s常用单位:千米/时,记作:Km/h 换算关系:1米/秒= 3.6千米/时“1米/秒”表示:物体在1秒内通过的路程为1米。 【注意】Ⅰ在速度计算中,路程、时间、速度三个量必须对应于同一个物体;运算中单位要统一,且要带单位计算。 Ⅱ在匀速直线运动中,任何时刻的速度是一定的,不能认为v与s成正比,与t成反比。 Ⅲ速度常识:人步行的速度为1.3 m/s,自行车的速度为4.2 m/s,高速公路上汽车的速度约为100 Km/h,动车组的速度约为200 Km/h,大型喷气式飞机的速度约为900 Km/h,空气中 声速为340 m/s,光和无线电波(电磁波)的速度3×108 m/s。 ⑵平均速度:当物体做变速直线运动时,由公式v=s/t算出来的速度称为平均速度。即平均速 度等于某段路程及通过这段路程的时间的比值。 二.力的存在 1.力的概念:力是物体对物体的作用。 2.力产生的条件:①必须有两个或两个以上的物体。②物体间必须有相互作用。

浙教版科学七年级上科学第三章测试题及答案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

新浙教版科学七年级上科学第三章测试题 班级:姓名:得分: 一、选择题(每题2分,共40分) 1.提出“天圆地方”这一观点的是( ) A.古代中国人 B.古代印度人 C.古巴比伦人 D.古埃及人 2.如果你乘船出海,你看到的港口灯塔会( ) A.从上到下依次从视野中消失 B.从下到上依次从视野中消失 C.塔顶和塔身同时从视野中消失 D.整个灯塔会突然从视野中消失 3.从月球上看地球,地球是一个“蓝色的星球”,那是因为( ) A.地球上的物质是蓝色的 B.地球表面大部分是水 C.大气是蓝色的 D.地球表面主要由植被覆盖 4.本初子午线是( ) A.东西两半球的分界线 B.东经与西经的分界线 C.计算纬度的起始线 D.欧、亚两洲的分界线 5.在比例尺为1∶的地图中,图上1cm 表示的实际距离为( ) 6.板块构造学说的观点主要是( ) ①由坚硬的岩石组成的地球表层分成六大板块②板块是不断运动的③相邻的板块往往向同一方向漂移④板块的内部比较活跃,多火山地震 A.①② B.②③ C.①③ D.③④ 7.我国环渤海经济区、长三角经济区、珠三角经济区的地形都以平原为主,形成这类地形的主要原因是( ) A.风力作用 B.生物作用 C.流水作用 D.冰川作用 8.有关地形变化的正确说法是( ) A.地形的变化是地球内部力量作用的结果 B.地形的变化只发生在陆地部分 C.来自地球内部的力量使地表变得高低不平 D.风吹雨淋等来自地球外部的力量使地表变得高低起伏 不平 9.从图中可以看出山顶A 的海拔高度是( ) 米米以上 米~500米之间米以下 10.量得图上两个山顶之间的直线距离是厘米,其实际距离是( ) 千米千米千米千米 11.下列四幅图(经纬网)中的P点,既位于南半球,又位于东半球的是( ) 时间7时11时19时24时 经纬度20°N,118°E °N,115°E °N,114°E 22°N,113°E 13.下列各图所示的地质构造或地貌景观中,主要由内力作用形成的是( ) A.①② B.②④ C.②③ D.①④ 14.有关地壳物质循环的叙述,错误的是( )

第三章人类的家园——地球 第一节地球的形状和内部结构 1.地球的形状:地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的球体。 2.地球的大小:地球的赤道半径为6378千米;两极半径为6357千米(两极半 径比赤道半径短21千米),仅差0.33%; 赤道周长约为4万千米。(坐地日行八万里,指的是人处在赤道) 3.地球内部的结构特点:地球内部结构具有同心圆的特点,从外向内结构层次分 别地壳、地幔、地核,地壳和地幔的顶部(软流层以上部分)共同组成了岩石圈。岩石圈以下-----400千米处为软流层,是岩浆的发源地。 将地球比喻成鸡蛋的方法叫模型法。外地核呈液态或熔融状态,内地核呈固态。 厚度:地核>地幔>地壳 第二节地球仪和地图 一.地球仪 1.纬线和纬度: (1)纬线:纬线都是圆形,也称为纬线圈,从半球看,长度不等。(不同纬度 纬线长不相等,相同纬度纬线长相等)赤道最长,由赤道向两极逐渐缩短,最后 成一点。纬线指示东西方向。 (2)赤道:在南北两极中间,与两极等距,并且与经线垂直的线叫做赤道。(3)纬度:(赤道)是零度纬线。赤道以北的纬度,叫做(北纬),用“N”作 代号;赤道以南的纬度叫(南纬),用“S”作代号。 (4)北纬、南纬各有90°。南纬90°就是南极,北纬90°就是北极。

4.经线和经度 (1)经线:也叫(子午线)。经线是(半圆形),所有经线长度(相等)。经 线指示(南北)方向。 (2)经度:零度经线也叫(本初子午线),即通过英国伦敦格林尼治天文台原 址的那条经线。 (3)从本初子午线向东、西各分作(180°),以东的180°属于(东经),用“E”作代号;以西的180°属于(西经),用“W”作代号。 (4)东西180°经线合为一条经线。(0°经线和180°经线都只有一条) 5.东西半球的划分 (1)习惯上以(20°w)和(160°E)两条经线组成的经线圈把地球平分成东西 半球。 (2)西经20°以东是东半球,以西是西半球。东经160°以东是西半球,以西 是东半球。 (3)西半球(向西走):20°W—160°W,180°—160°E 东半球(向东走):20°W—0°,20°E—160°E 特殊区域:0°—20°之间,无论东经还是西经永远都属于东半球 160°—180°之间,无论东经还是西经永远都属于西半球注意:东半球不全 是东经度;西半球不全是西经度。 6.南北半球的划分: 赤道以北为(北半球);赤道以南为(南半球)。 7.地球是斜着身子绕太阳公转的,地轴与公转轨道面成66.5°夹角。地轴是假 象的轴。在南极点上跨出任何一步都是向北,在北极点上跨出任何一步都是向南。 注意:遇到判断东西半球,判断东经度还是西经度,南纬度还是北纬度的题目时,一定要自己添上0°经线或者0°纬线。另外需要了解在地球上方(下方)俯视(仰视)时,经纬线各呈什么形状。经线和纬线都有无数条。 二.地图 地图的三要素:比例尺、方向、图例和标记 2.比例尺:表示实地距离在地图上的缩小程度。即:比例尺=图上距离÷实地距离。 (1)比例尺的大小与地图的详略: 在同样的图幅上:比例尺越大,地图上所表示的实际距离范围越小,但表示的内容越详细,精确度越高。 比例尺越小,则表示的范围越大,内容越简单,精确度越低。 规律:大范围的地区多选用较小的比例尺地图。如:世界地图,中国政区图。 小范围的地区多选用较大的比例尺地图。如:平面图、军事图、旅游图。(没有给出比例尺时,可以根据比较表示范围的大小来判断比例尺的大小)

科学知识点汇总-七年级上 第三章复习提纲 第一节:动物的生命周期 1、人的一生的生长时期:婴儿期—幼儿期—儿童期—青春期—中年期—老年期 2、青蛙一生的生长时期:受精卵—胚胎—蝌蚪—幼蛙—成蛙 4、完全变态发育:从幼体到成体的发育过程中,在生活和形态结构上要发生很大改变的发育类型叫做 完全变态发育。(青蛙) 5、昆虫的发育类型:完全变态发育和不完全变态发育 完全变态发育:受精卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段。(如:蚕、蝶、蛾、蚊、蝇等) 不完全变态发育:受精卵、幼虫、成虫三个阶段。(如:蝗虫、蟋蟀、蝼蛄、螳螂、臭虫) 6、动物的生长时期:动物的一生要经历出生、生长发育、生殖、死亡等生长时期。 7、动物的生命周期:由生长时期构成。生命周期的时间就是这种动物的寿命。 第二节:新生命的诞生 1、精子和卵细胞 ⑴⑸新生命都是从受精卵发育而来。 ⑵受精卵由雄性生殖细胞精子和雌性生殖细胞卵细胞结合产生。 ⑶精子和卵细胞:卵细胞是人体中最大的细胞,而精子有尾巴,能够移动。精子和卵细胞属于 ⑷性细胞,其细胞核内都携带着遗传物质。 2、人的生殖系统 ⑴男性生殖系统:由睾丸、输精管、精囊、前列腺等器官组成。 睾丸的主要功能:产生精子,分泌雄性激素。 ⑵女性生殖系统:由卵巢、输卵管、子宫、阴道组成。成年女性大约每个月会排出一个成熟 卵巢的主要功能:产生卵细胞,分泌雌性激素。的卵细胞,子宫是胚胎发育的场所。 3、受精与妊娠 ⑴受精:精子和卵细胞在输卵管中结合形成受精卵的过程叫做受精。 ⑵妊娠:受精卵沿着输卵管往下移动到子宫后,经过数次分裂逐渐形成胚胎,并附着在子宫壁上, 这时女性就怀孕了,也称为妊娠。 (注意:精子和卵细胞受精的场所在输卵管,且在输卵管就开始分裂。 而胚胎发育的场所主要在子宫。) 4、胚胎发育―――主要在子宫(发育时间约280天或约9个月) 胚胎发育早期的营养来自卵细胞中的卵黄,当植入子宫后胚胎发育的营养和氧气来自母体。 胚胎通过脐带和胎盘与母体相连。从母体获得营养和氧气,排出二氧化碳和其他废物。 5、分娩和养育

第一节、机械运动 1、参照物:以某一物体为标准来判断另一物体的运动状态,这个标准就是参照物。相对于这个标准,如果位置发生变化,则它是运动的,如果位置没有变化,则它是静止的。 2、选择不同的参照物来观察同一个物体结论可能不同。同一个物体是运动还是静止取决于所选的参 照物,这就是运动和静止的相对性。(没有绝对的静止或运动,只有相对静止或运动) 3、机械运动:物理学里把物体空间位置变化叫做机械运动。 4、 5、比较物体运动快慢的方法: ⑴在相同的时间内比较通过的路程 ⑵在相同的路程内比较通过的时间 6、速度:物体在单位时间内通过的路程叫做速度。它是描述物体运动的快慢的物理量。 计算公式:变形公式: 7、速度单位:国际单位:米/秒,符号:m/s,读作:米每秒。常用单位:千米/时,符号:km/h,读 作千米每时。换算: 1米/秒=3.6千米/时, 1千米/时= 1/3.6 米/秒 注:①单位换算过程:2m/s=2×3.6km/h=7.2km/h(过程单位同后) 10米/ ⑤常识:人步行速度:1.3米/秒,自行车速度:4米/秒,汽车速度:30米/秒,光速:3×8 秒 第二节、力的存在 8、力的概念:力是物体对物体的作用。 9、力产生的条件:①必须有两个或两个以上的物体;②物体间必须有相互作用(不接触也能产生力, 如吸铁石;相互接触的物体不一定产生力,如相互挨着的课桌) 10、力的作用效果:①改变物体的形状(发生形变)②改变物体的运动状态(物体的运动状态是否改 变一般指:物体的运动快慢/速度大小是否改变和物体的运动方向是否改变,但填写时都写运动状态改变)。 11、力的作用是相互的(相互作用力在任何情况下都是大小相等,方向相反,作用在不同物体上)。 两物体相互作用时,施力物体同时也是受力物体,反之,受力物体同时也是施力物体。比如两车追尾,后车撞了前车,两车都损毁

1、 机械运动:物体空间位置发生变化。 2、 运动和静止是相对的。 3、 根据物体运动的路线,将物体运动分为直线运动和曲线运动。 4、 根据在相同时间内通过路程是否相等,将物体运动分为匀速运动和变速运动。 5、 速度:物体在单位时间内通过的路程。 6、 速度可以定量描述物体运动的快慢。 7、 时间路程速度= t S v = 8、 1米/秒=3.6千米/时 9、 力是物体对物体的作用 10、力的作用效果体现在:(1)力能改变物体的形状(2)力能改变物体的运动状态(其中运动状态的改变包括速度大小和运动方向) 11、物体之间力的作用是相互的 12、力的单位是牛顿,简称牛,符号位N 13、测量力的大小的工具是测力计,实验室用的是弹簧测力计 14、弹性:弹簧受到手的拉力会发生形变,不受力时又会恢复到原来状态的性质 15、弹力:针对发生的形变,产生一个反抗形变的力(两个物体之间相互接触的力一般都是弹力,两个物体不接触的是磁力) 16、使用弹簧秤时要沿着轴线方向施力 17、力的三要素:力的大小、方向、作用点 18、力的示意图:在受力物体上沿着力的方向画一条线段,在线段的末端画一个箭头表示力的方向,在箭头边上标上力的大小,线段的起点或终点表示力的作用点。 19、重力:地球对周围的一切物体都有向下吸引的作用 20、重力的方向:总是竖直向下的(垂直于水平面) 21、重力的作用点:重心 22、形状规则,质量均匀的物体的重心在其几何中心,形状不规则,质量不均匀的物体的重心用悬挂法确定。 23、重力的大小跟质量有关,跟星球的质量、半径有关。 24、重力的公式:G=mg g=9.8N/Kg (为了粗略计算g 一般取10N/Kg ) 25、如果物体运动状态改变了,它一定受力;但物体受力了,运动状态未必改变(可能受到平衡力,可能受到合力为零) 26、牛顿第一定律:一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持匀速直线运动状态或静止状态。 27、牛顿第一定律不是实验定律,是理想状态下的定律。 28、原来物体处于运动状态,当某时刻不受力后,将保持匀速直线运动;原来物体处于静止状态,当某时刻不受力后,将保持静止状态。 29、力不是维持运动的原因,而是改变物体运动状态的原因 30、惯性:物体保持匀速直线运动状态或静止状态的性质 31、惯性是一切物体的属性。无论是固体、液体或气体都存在惯性。 32、一个物体在两个力的作用下,如果保持静止或匀速直线运动状态,就说明这两个力是平衡的。 33、两个力相互平衡需要作用在一个物体上的两个力,如果大小相等,方向相反,并且作用在同一直线上。

浙教版七年级科学上册第三章 测试题含答案 一、选择题(每题2分,共40分) 1.我国主要位于() A.太平洋板块B.亚欧板块C.印度洋板块D.大西洋板块 2.下列地貌形态的形成,主要是由风力侵蚀作用引起的是() 3.我国首都北京(116°E、40°N)位于() A.东半球、北半球、低纬度B.西半球、北半球、中纬度 C.东半球、北半球、中纬度D.西半球、南半球、低纬度 4.地球是我们共同的家园。下列有关地球的叙述正确的是() A.火山和地震都是地壳变动的表现 B.地球内部的圈层结构分为地壳和地幔两部分 C.地壳像“七巧板”一样拼接而成,全球由七大板块组成 D.地球上淡水资源通过水循环不断得到补充,不必节约用水 5.到了20世纪60年代,随着海洋地质学、古地磁学、地球物理学等的兴起和发展,人们又在“大陆漂移说”的基础上创建了一种新的全球构造理论——“板块构造学说”。板块构造学说认为,大西洋的形成是由于() A.地壳的凹陷B.板块的挤压C.板块的碰撞D.板块的张裂 6.下列现象不是由地壳变动引起的是() A.台湾海峡海底发现了森林遗迹和古河道 B.四川汶川发生里氏8.0级大地震 C.印度洋发生里氏9.0级强烈地震并引发海啸 D.长江流域发生特大洪灾 7.下列经度中,按由西向东排列顺序正确的是() A.20°E、0°、20°W、40°W B.160°E、180°、160°W、140°W C.120°E、100°E、80°E、60°E D.80°W、100°W、120°W、140°W 8.假如学校操场一周的周长为250米,现在,某七年级学生为它画了一张平面图,图中

操场的周长为25厘米,那这幅图的比例尺应为() A.1∶10 000 B.1∶1 000 C.1∶100 000 D.1∶100 9.下列现象能够证明地球的形状是球体的有() ①我们能观察到的地球以外的天体都是圆形的 ②离开港口的船只都是船身先消失,然后桅杆才慢慢消失 ③人越往高处去,看见的地平圈越大 ④用哈勃天文望远镜拍摄的地球照片是圆的 A.①②B.②③④C.①②④D.③④ 10.花岗岩、砂岩、大理石分别属于() A.变质岩、岩浆岩和沉积岩B.沉积岩、岩浆岩和变质岩 C.岩浆岩、变质岩和沉积岩D.岩浆岩、沉积岩和变质岩 11.下列关于火山的叙述正确的是() A.火山是地壳变动的表现之一,其空间分布分散 B.富士山是死火山 C.火山喷发的岩浆来自地壳 D.火山喷发产生的火山灰会淹埋城市,但火山灰形成的土壤很肥沃 12.下列关于泥石流的应急要点,错误的是() A.发现有泥石流迹象,应立即观察地形,向沟谷两侧山脚或低处跑 B.逃生时,要抛弃一切影响奔跑速度的物品 C.不要躲在滚石和大量堆积物的陡峭山坡下面 D.不要停留在低洼的地方,也不要攀爬到树上躲避 13.如图所示的岩石分布状态图中,黑色代表的是岩浆从地下喷出的通道,甲、乙两处岩石可能分别为() A.岩浆岩和变质岩 B.变质岩和沉积岩 C.沉积岩和岩浆岩 D.沉积岩和变质岩 14.在如图所示的山区自然灾害链中,①②③④依次是()

七下第三章课堂笔记 §3.1机械运动 1、(机械)运动:空间位置发生改变。 2、参照物:选定一个物体为标准,研究对象与它相比较。 3、运动和静止是相对的... (看选择怎样的参照物) 注*:运动和静止不是绝对的! 4、机械运动分类{按运动路线分:直线运动、曲线运动 按速度是否改变:匀速直线运动、变速直线运动 5、比较物体运动快慢的方法: ①相同路程比较时间 ②相同时间比较路程 ③比速度 6、速度 ①定义:物体单位时间内通过的路程 ②公式:速度=路程时间(v =s t ) 变形:t =s v 、 s=vt ③单位:m/s 、 km/h (1m/s=3.6km/h ) 补:1m/s=1m 1s =11000km 13600h =11000×3600km/h =3.6km/h 1km/h= 1km 1h =1000m 3600s =13.6m/s §3.2力的存在 1、力(F ):是物体对物体的作用。 (不一定要相互接触,且相互接触的不一定存在力)

2、力的作用效果 ①力能改变物体形状/力能使物体形变 ②力能改变物体的运动状态(速度大小和运动方向) 3*、力的作用是相互的 4、弹性:物体受力形变,不受力恢复原状的性质。 5、弹力:物体发生形变时,对施力物体的力。 (拓展:弹性限度——物体的弹性的上限 很多的物体,达到弹性限度了你也看不出形变) 6、力的测量工具:(弹簧)测力计 7、力的单位:牛(顿)N 8、测力计原理:拉力越大,弹簧伸长量越大。 9*、力的三要素:力的大小、力的方向、力的作用点。 10、力的示意图 补:什么是支持力?物体对地面施加压力的时候,根据力的作用是相互的,地面也会给物体一个力,这个力叫支持力。 §3.3重力 1、重力(G):物体由于地球的吸引而受到的力。 2、重力的方向:竖直向下。(应用:重锤线) 3、重力的作用点:重心 4、重力的大小:G=mg(G:重力,m:质量;g=9.8N/kg或10N/kg)注:对比重力和质量的概念,一样不一样?

第三章提高 一、运动 1、坐在汽车里的乘客、司机和路旁的学生有如图的对话,以下分析正确的是( ) A、学生认为汽车前进得快,是以汽车为参照物 B、不论选择什么为参照物,乘客都是不动的 C、司机说乘客没有动,是以汽车为参照物 D、画面中的人物都是以地面为参照物判断物体是运动的 2、 观察右图中的烟和小车, 关于甲、 乙两车相对于房子的运动情况, 下列说法正确的是 ( A.甲、乙两车一定向左运动 B.甲、乙两车一定向有运动 C.甲车可能运动、乙车向右运动 D.甲车可能静止、乙车向左运动

)

3、一个做匀速直线运动的物体,4 秒内通过了 16 米的路程,那么它第 2 秒末的速度是___ 米/秒,合多少____千米/时,它第 3 秒钟通过的路程是____米,如果它以这个速度行驶 1 分 钟,通过的路程是______米。 4、关于匀速直线运动速度公式 v=S/t 的理解,下列方法正确的是( ) A、 物体通过的路程越长,它的速度就越大 B、 物体运动的越短,它的速度就越大 C、 物体的运动速度与物体通过的路程和运动的时间无关 D、物体通过的路程与时间比值越大,它的速度就越大 5、如图是一个骑自行车的人与一个跑步的人运动时的路程随时间 变化的图线。根据该图线能够获得合理的信息有: 信息一: ; 信息二: ; 信息三: ; 6、甲、乙两同学进行百米赛跑,每次甲跑到终点时,乙总落后 10 米,如果甲从起跑线后退 10 米且和乙同时起跑则( ) A、甲、乙同时到达终点 B、甲先到达终点 C、乙先到达终点 D、无法判断 7、甲、乙两同学进行百米赛跑,每次甲跑到终点时,乙总落后 10 米,如果甲在起跑线处, 乙在甲前方 10 米处且同时起跑,则( ) A、甲、乙同时到达终点 B、甲先到达终点 C、乙先到达终点 D、无法判断 8、做匀速直线运动的甲、 乙两辆汽车通过的路程之比是 6: 5,它们的运动时间之比是 4: 3, 则两物体的运动速度之比是( ) A、3:2 B、5:3 C、8:5 D、9:10 9、两个物体做匀速直线运动,甲的速度是 2m/s,乙的速度是 3m/s,则它们通过相同路程所 用时间之比 t 甲: t 乙=_____; 在相同时间内, 它们所通过的路程之比 S 甲: S 乙=_________; 10、自动扶梯用 30s 可以将一个站在扶梯上的人从一楼送至二楼,如果自动扶梯不动,人沿 扶梯从一楼到二楼需 1.5 分,现在某人沿运动的扶梯从一楼上到二楼,需用( ) A 30s B 90s C 60s D 22.5s 11、 一辆客车在京沪高速公路上匀速行驶, 如图是旅客两次看到的路牌和当时看到车内悬挂

第三章复习提纲 第一节:动物的生命周期 1、人的一生的生长时期:婴儿期—幼儿期—儿童期—青春期—中年期—老年期 2、青蛙一生的生长时期:受精卵—胚胎—蝌蚪—幼蛙—成蛙 3、蝌蚪与成蛙的比较(完全变态发育) 4、完全变态发育:从幼体到成体的发育过程中,在生活习性和形态结构上要发生很大改变的发育类型 叫做完全变态发育。 5、昆虫的发育类型:完全变态发育和不完全变态发育 完全变态发育:受精卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段。(如:蚕、蝶、蛾、蚊、蝇等) 不完全变态发育:受精卵、幼虫、成虫三个阶段。(如:蝗虫、蟋蟀、蝼蛄、螳螂、臭虫) 6、动物的生长时期:动物的一生要经历出生、生长发育、生殖、死亡等生长时期。 7、动物的生命周期:由生长时期构成。生命周期的时间就是这种动物的寿命。影响寿命的因素有:气 候、食物、敌害。(事例) 第二节:新生命的诞生 1、精子和卵细胞 ⑴新生命都是从受精卵发育而来。 ⑵受精卵由雄性生殖细胞精子和雌性生殖细胞卵细胞结合产生。是一个细胞 ⑶精子和卵细胞:卵细胞是人体中最大的细胞,呈球形或椭球形。而精子有尾巴,能够移动,呈蝌蚪形。精子和卵细胞属于性细胞,其细胞核内都携带着遗传物质。 2、人的生殖系统 ⑴男性生殖系统:由睾丸、输精管、精囊、前列腺等器官组成。成年男性一天可产生上亿个精子。睾丸 的主要功能:产生精子,分泌雄性激素。 ⑵女性生殖系统:由卵巢、输卵管、子宫、阴道组成。成年女性大约每个月会排出一个成熟的卵细胞, 子宫是胚胎发育的场所。卵巢的主要功能:产生卵细胞,分泌雌性激素。 3、受精与妊娠 ⑴受精:精子和卵细胞在输卵管中结合形成受精卵的过程叫做受精。 ⑵妊娠:受精卵沿着输卵管往下移动到子宫后,经过数次分裂逐渐形成胚胎,并附着在子宫壁上,这时

新浙教版科学七年级上科学第三章测试题 班级:姓名:得分: 一、选择题(每题2分,共40分) 1.提出“天圆地方”这一观点的是( ) A.古代中国人 B.古代印度人 C.古巴比伦人 D.古埃及人 2.如果你乘船出海,你看到的港口灯塔会( ) A.从上到下依次从视野中消失 B.从下到上依次从视野中消失 C.塔顶和塔身同时从视野中消失 D.整个灯塔会突然从视野中消失 3.从月球上看地球,地球是一个“蓝色的星球”,那是因为( ) A.地球上的物质是蓝色的 B.地球表面大部分是水 C.大气是蓝色的 D.地球表面主要由植被覆盖 4.本初子午线是( ) A.东西两半球的分界线 B.东经与西经的分界线 C.计算纬度的起始线 D.欧、亚两洲的分界线 5.在比例尺为1∶45000000的地图中,图上1cm 表示的实际距离为( ) A.1cm B.1km C.450km D.900km 6.板块构造学说的观点主要是( ) ①由坚硬的岩石组成的地球表层分成六大板块②板块是不断运动的③相邻的板块往往向同一方向漂移④板块的内部比较活跃,多火山地震 A.①② B.②③ C.①③ D.③④ 7.我国环渤海经济区、长三角经济区、珠三角经济区的地形都以平原为主,形成这类地形的主要原因是( ) A.风力作用 B.生物作用 C.流水作用 D.冰川作用 8.有关地形变化的正确说法是( ) A.地形的变化是地球内部力量作用的结果 B.地形的变化只发生在陆地部分 C.来自地球内部的力量使地表变得高低不平 D.风吹雨淋等来自地球外部的力量使地表变得高低起伏不平 9.从图中可以看出山顶A 的海拔高度是( ) A.400米 B.500米以上 C.400米~500米之间 D.400米以下 10.量得图上两个山顶之间的直线距离是1.5厘米,其实际距离是( ) A.3千米 B.30千米 C.300千米 D.4千米 11.下列四幅图(经纬网)中的P点,既位于南半球,又位于东半球的是( ) A.向东南 B.向东北 C.向西南 D.向西北

浙教版七年级下册科学第三章测试卷 一、选择题(每题2分,共30分) 1.下列哪幅图中的箭头能正确表示球受到的重力的方向() 2.坦克用履带代替了轮子,履带上有几条棱凸起,以下说法正确的是() A.履带和棱都为了减小对地面的压强 B.履带和棱都为了增大对地面的压强 C.履带为了减小压强,棱为了增大摩擦 ! D.履带为了减小压强,棱为了增大压强 3.中国的一些美食与传统节日有关。下列用物理知识解释正确的是() A.包饺子时力的作用使饺子皮改变了形状 B.煮熟的汤圆浮起来主要是因为汤圆的重力改变了 C.粽子对盘的压力和桌面对盘的支持力是一对平衡力 D.如果将月饼带到月球上,它的质量会减小 4.2017年4月20日,中国首个货运飞船“天舟一号”在海南文昌发射升空,升空后,“天舟一号”与空间站“天宫二号”成功实现了交会对接(如图所示),对接后,若说“天舟一号”是运动的,所选的参照物是() A.“天宫二号” B.“天舟一号” ? C.地面D.“天舟一号”中的货物 5.小轿车匀速行驶在公路上,坐在副驾驶位置的小青观察到轿车速度盘的指针始终在110 km/h位置处,在超越相邻车道上同向匀速行驶的另一辆大客车的过程中,小青发现自己经过该车的时间约为5 s,如图所示。则被超越大客车的车速范围为() A.10~20 m/s B.20~30 m/s C.30~40 m/s D.40~50 m/s

6.2017杭州西溪国际龙舟赛“五常龙舟盛会”成功举办,根据如图赛龙舟的情景,思考以下说法正确的是() A.使龙舟前进的施力物体是船桨 、 B.使龙舟前进的力是人对船桨的力 C.桨往后划龙舟前进说明物体间力的作用是相互的 D.停止划桨后,龙舟还会继续前进一段距离,是因为龙舟受到水向前的推力作用 7.弹簧测力计分别受到水平向左的拉力F1作用和水平向右的拉力F2作用,F1、F2均为3牛,弹簧测力计静止,下列说法正确的是() A.弹簧测力计的示数为0 B.F1、F2是一对平衡力 C.F1、F2是一对相互作用力D.弹簧测力计的示数为6牛 8.在学习牛顿第一定律的时候,我们做了如图所示实验。下列有关叙述正确的是() 。 A.每次实验时,小车可以从斜面上的任何位置开始下滑 B.实验中运动的小车会停下来,说明力能改变物体的运动状态 C.实验表明,小车受到的摩擦力越小,运动的距离越近 D.根据甲、乙、丙的实验现象可以直接得出牛顿第一定律 9.一张报纸平放在桌面上时对桌面的压强为p1,将这张报纸对折后平放时对桌面的压强为p2,将这张报纸撕去一半后平放时对桌面的压强为p3,则p1、p2、p3三者之间的关系是() A.p1=2p2B.p1=p2/4 C.p1=p3/2 D.p1=p3 10.如图所示,甲、乙两容器里面由一斜管相连,容器内盛有水,且水面相平,问:打开闸门K以后() A.A处压强大于B处,水由甲流向乙

七年级下科学第三章-运动和力-经典易错题专训-含答案-浙教版 欧阳家百(2021.03.07) 运动和力 1.[2011·鞍山中考]“五一”节期间,小丽随父母乘车到大连探望爷爷和奶奶。她们刚刚进站上了车,小丽侧脸望去,对面的客车上坐着赵老师,正准备下车跟老师打招呼时,她感觉自己乘坐的客车开动了,无奈她只好放弃了自己的想法。可不大一会,赵老师乘坐的客车离开了车站,而自己乘坐的客车却没有动。 图3-1-4 (1)小丽认为自己乘坐的客车开动了是以对面的客车为参照物。 (2)小丽认为自己乘坐的客车没有动是以地面为参照物。 (3)这个现象说明了什么?运动和静止是相对的。 【解析】参照物与判断的对象之间发生位置改变,说明物体相对于参照物是运动的,如果两者没有发生相对位置的改变,则物体相对于参照物是静止的。 2.小红在路上骑自行车,若说她是静止的,则选择的参照物可能是(C) A.迎面走来的行人B.路旁的树木 C.小红骑的自行车D.从身边超越的汽车 【解析】小红与小红所骑的自行车相对位置没有发生改变,处于相对静止的状态,若以自行车为参照物,则小红是静止的

3.一农舍,它的烟囱正冒着烟,插有旗帜的a 、b 两车在农舍旁的公路上。观察图3-1-5中旗与烟的情况,判断以下关于a 、b 两车相对于房子的运动情况的说法中,正确的是(D) 图3-1-5 A .a 、b 两车一定向左运动 B .a 、b 两车一定向右运动 C .a 车可能运动,b 车向右运动 D .a 车可能静止,b 车向左运动 【解析】因为b 车的旗与烟运动的方向相反,若以房子作为参照物,则b 车的运动方向与烟的运动方向一定相同。而a 车可能与烟的运动方向相同也可能相反,还可能处于相对静止状态。 4.根据匀速直线运动的公式v =s t ,说明某物体作匀速直线运动时,下面说法正确的是(C) A .物体运动的路程越长,速度越大 B .物体运动的时间越短,速度越大 C .速度的大小不随路程的长短或时间的多少而变化 D .以上三种说法中,没有一个是正确的 【解析】作匀速直线运动的物体速度的大小不随路程的长短或时间的多少而变化。 5.甲、乙两物体做匀速直线运动,甲物体速度是乙的2倍,甲、乙所通过的路程之比为2∶1,则甲、乙所用时间之比为( A) A .1∶1 B .2∶1 C .4∶1 D .1∶2 6.一列火车以30 m/s 的速度在平直的轨道上行驶。在相邻的平直轨道上,迎面开来一列长300 m 的货车,速度是20 m/s 。坐在窗口的乘客看到货车从他眼前经过的时间是(D) A .30 s B .15 s C .10 s D .6 s 【解析】t =s v =300 m 30 m/s +20 m/s =6 s 7.一个物体做匀速直线运动,5 s 钟内通过了25 m 距离,那么它在第3 s 内通过的距离是 (B) A .15 m B .5 m C .10 m D .75 m

第三章阳光测试卷 班级学号姓名得分 一、选择题(每题2.5分,共60分) 1.下列现象中,属于光的直线传播的是() 2.若要使眼睛看见一个物体,则 ( ) A.这个物体一定是光源 B.物体上肯定有光线进入眼睛 C.物体和眼睛必须在一条直线上 D.眼睛能发光 3.地球上获得太阳的辐射能主要包括 ( ) A.这个物体一定是光源 B.太阳对地球的热辐射 C.太阳对地球的光辐射和热辐射 D.以上说法都是片面的 4.植树时,要想判断这行树直不直,采用的方法是:人站在第一棵树前面,如果后面的树都被一棵树挡住,说明这行树栽直了。其理由是 ( ) A.对于地球而言,太阳光是平行的 B.阳光进入大气层发生了色散 C.在同一种媒质中阳光的直射现象 D.以上说法都不正确 5.“大树底下好乘凉”,炎热的夏天,人们总是喜欢聚集在大树下乘凉,其主要原因是( ) A.大树能吸收太阳的辐射热 B.大树下宽敞通风 C.大树能遮住阳光,大树下通风较好,树叶里的水份蒸发要吸热,使周围的空气温度降低D.大树易于将热量传到地上 6.一束白光经三棱镜后,射出光线的偏折方向正确的是 ( 7.光在水中的传播速度大约是 ( ) A.0.75X108米/秒 B.2.25 X108米/秒 C.3.0X108米/秒 D.2.0X108米/秒8.晴朗的天气,阳光通过枝叶的间隙,在树荫下的地面上洒下片片光斑,这些光斑的形状是 ( ) A.间隙是不规则的,所以光斑也是不规则的 B.是太阳在地面上留下的影子,所以一定是圆的 C.是太阳通过枝叶的间隙在地面上形成的像,所以一定是圆的 D.是太阳通过枝叶的间隙发生了色散现象,所以_定是圆的 9.如果,一束白光A人射到三棱镜后产生色散现象,其中l、3表示两束边缘色光,2是中间色,

浙教版七年级上册科学第三章测试卷 一、选择题(每题2分,共40分) 1.我国主要位于() A.太平洋板块B.亚欧板块C.印度洋板块D.大西洋板块 2.下列地貌形态的形成,主要是由风力侵蚀作用引起的是() 3.我国首都北京(116°E、40°N)位于() A.东半球、北半球、低纬度B.西半球、北半球、中纬度 C.东半球、北半球、中纬度D.西半球、南半球、低纬度 4.地球是我们共同的家园。下列有关地球的叙述正确的是() A.火山和地震都是地壳变动的表现 B.地球内部的圈层结构分为地壳和地幔两部分 C.地壳像“七巧板”一样拼接而成,全球由七大板块组成 D.地球上淡水资源通过水循环不断得到补充,不必节约用水 5.到了20世纪60年代,随着海洋地质学、古地磁学、地球物理学等的兴起和发展,人们又在“大陆漂移说”的基础上创建了一种新的全球构造理论——“板块构造学说”。板块构造学说认为,大西洋的形成是由于() A.地壳的凹陷B.板块的挤压C.板块的碰撞D.板块的张裂6.下列现象不是由地壳变动引起的是() A.台湾海峡海底发现了森林遗迹和古河道 B.四川汶川发生里氏8.0级大地震 C.印度洋发生里氏9.0级强烈地震并引发海啸 D.长江流域发生特大洪灾 7.下列经度中,按由西向东排列顺序正确的是() A.20°E、0°、20°W、40°W B.160°E、180°、160°W、140°W C.120°E、100°E、80°E、60°E D.80°W、100°W、120°W、140°W 8.假如学校操场一周的周长为250米,现在,某七年级学生为它画了一张平面

图,图中操场的周长为25厘米,那这幅图的比例尺应为() A.1∶10 000 B.1∶1 000 C.1∶100 000 D.1∶100 9.下列现象能够证明地球的形状是球体的有() ①我们能观察到的地球以外的天体都是圆形的 ②离开港口的船只都是船身先消失,然后桅杆才慢慢消失 ③人越往高处去,看见的地平圈越大 ④用哈勃天文望远镜拍摄的地球照片是圆的 A.①②B.②③④C.①②④D.③④ 10.花岗岩、砂岩、大理石分别属于() A.变质岩、岩浆岩和沉积岩B.沉积岩、岩浆岩和变质岩 C.岩浆岩、变质岩和沉积岩D.岩浆岩、沉积岩和变质岩 11.下列关于火山的叙述正确的是() A.火山是地壳变动的表现之一,其空间分布分散 B.富士山是死火山 C.火山喷发的岩浆来自地壳 D.火山喷发产生的火山灰会淹埋城市,但火山灰形成的土壤很肥沃12.下列关于泥石流的应急要点,错误的是() A.发现有泥石流迹象,应立即观察地形,向沟谷两侧山脚或低处跑 B.逃生时,要抛弃一切影响奔跑速度的物品 C.不要躲在滚石和大量堆积物的陡峭山坡下面 D.不要停留在低洼的地方,也不要攀爬到树上躲避 13.如图所示的岩石分布状态图中,黑色代表的是岩浆从地下喷出的通道,甲、乙两处岩石可能分别为() A.岩浆岩和变质岩 B.变质岩和沉积岩 C.沉积岩和岩浆岩 D.沉积岩和变质岩 14.在如图所示的山区自然灾害链中,①②③④依次是()