研究生教育课程体系

- 格式:ppt

- 大小:532.00 KB

- 文档页数:14

研究生培养方案一、培养目标1.1 培养目标概述研究生教育是高等教育体系的重要组成部分,其培养目标是培养德、智、体全面发展,具有创新精神和实践能力的高层次专门人才。

培养目标旨在培养学生具备扎实的专业基础知识,掌握科学研究的理论与方法,具备较强的创新意识和实践能力,具备良好的科学素养和职业道德素养,具备良好的团队协作和社会交往能力。

1.2 培养目标细化(1)学术研究能力:培养学生具备扎实的学科基础理论知识,具有科学的研究方法和创新能力,能够独立进行科学研究,并具有撰写学术论文和参与学术交流的能力。

(2)创新能力:培养学生具备较强的创新意识和实践能力,能够解决复杂问题,提出新观点和新方法,具有较强的创新精神和实践能力。

(3)科学素养和职业道德素养:培养学生具有较强的科学素养,具有良好的职业道德素养和社会责任感,能够遵守学术规范和职业道德规范,做到诚实守信,严谨治学。

(4)团队协作和社会交往能力:培养学生具有良好的团队协作精神和社会交往能力,能够在跨学科、跨领域的合作中发挥个人优势,有效沟通合作,形成良好的团队合作意识。

二、培养手段2.1 课程设置(1)专业课程:设置前沿知识和专业技能培养课程,包括学科前沿讲座、专题研讨、实验操作等,注重培养学生的创新思维和动手能力。

(2)综合素质课程:设置科研伦理、学术道德、科技管理等综合素质课程,注重培养学生的科研素养和职业道德素养。

(3)学术交流课程:设置学术报告、学术沙龙、国际交流等课程,鼓励学生参与学术交流,拓宽学术视野,培养学生的学术交流能力。

2.2 导师制度实行导师制度,指导教师丰富多样,为学生提供个性化的培养计划和学术指导。

建立定期导师学生一对一沟通的机制,关注学生学习和科研情况,解决学术和生活中的困难。

2.3 科研项目鼓励学生参与科研项目,开展创新性研究。

引导学生主动申请国家级、省部级和校级科研项目,培养学生的科研能力和创新意识。

三、培养评价3.1 学术评价对学生的学术水平、科研能力、学术道德等进行全面评价,包括学术成果、论文发表情况、学术交流、学术活动参与等方面。

首都医科大学研究生学位课程体系实施细则(试行)(首医大校字〔〕号)为了提高我校学位与研究生教育质量,强化学位课程的改革建设,根据国家教育部有关文件精神及《首都医科大学关于加强研究生课程建设提高培养质量的通知》(首医大校字〔〕号),结合我校学位与研究生教育实际情况,特制定本实施细则。

一、研究生学位课程体系的指导思想研究生课程体系的指导思想为“顶层设计、整体规划、局部优化”,即学校对研究生课程体系进行整体设计、规划,各学科专业根据学校的设计、规划,依据学科发展特色,对专业基础课和专业课进行局部优化。

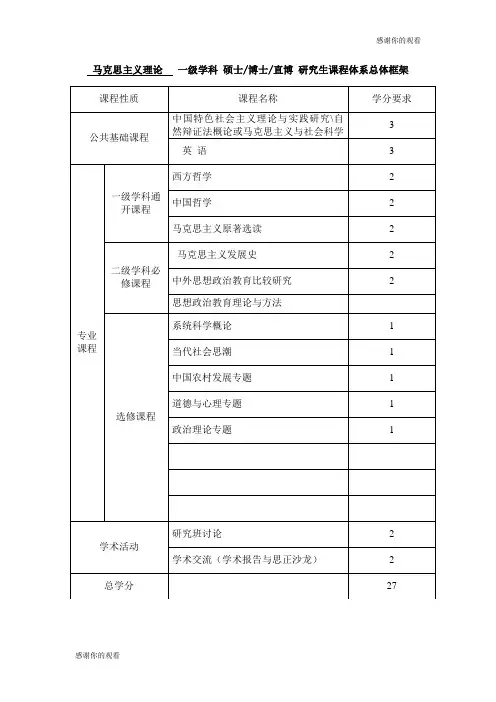

研究生课程体系建立个平台,不同学位层次和类型的研究生按照不同的学分要求,从建立的个课程平台中进行选择组合研究生学位课程。

二、研究生学位课程体系的内容(一)课程体系的总体框架──多平台、不同模块设计方案.基础理论知识平台()方法学课程模块:有关方法学的课程,包括医学统计学、医学科研方法学等;()生命科学理论进展课程模块:包括细胞生物学研究进展、分子生物学研究进展、神经科学研究进展、免疫学研究进展等。

此类课程组织、集合北京市及全校的著名教授、优秀人才资源,结合基础研究与临床研究,从整个学科体系开设课程,要求精、广、深,反映生命科学的前沿,使学生了解生命科学前沿知识及学科发展的趋势。

.基础实验课程平台()生物医学安全性或医学安全性课程:主要强调实验操作者或临床工作人员本身的自我保护及有毒、有害物质的正确处理方法,增强保护自身及人类生存环境的意识;()实验技术课程模块:如机能实验技术、医学形态实验技术、医学病原实验操作1 / 8技术,细胞生物与分子生物实验操作技术,主要加强研究生实验训练,提高动手能力、创新能力培养;开设现代大型仪器设备的使用课程,主要介绍当代生物医学研究领域中最新和最常用大型实验仪器设备的实验原理、应用范围等知识,从而提高学生的科研及创新能力,促进自主创新型人才的涌现。

.综合素质培养平台以系列讲座的形式聘请著名学者讲解医学史、科学技术史、人文社会科学发展、科技论文与课题申请书的撰写、科研成果的申报等。

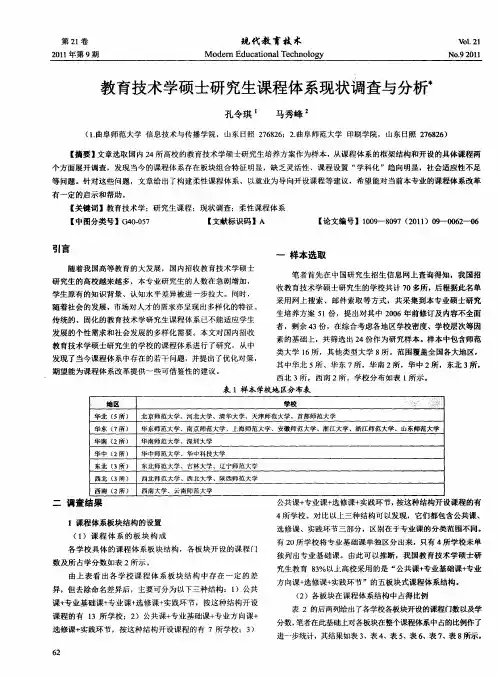

药物分析专业研究生课程体系建设柳文媛;狄斌;杭太俊【期刊名称】《药学教育》【年(卷),期】2015(031)004【摘要】深化研究生教育改革是当前我国研究生教育的重要和紧迫任务. 中国药科大学药物分析专业对研究生课程体系进行系统设计和整体优化,构建既符合专业特点又体现学科融合的研究生专业课程体系.%Improving teaching quality is becoming a main task of graduate education in China.The curric-ulum for master degree in major of Pharmaceutical Analysis has been optimized and intergrated, which reflects not only characteristics of the major but also the intersections with other research divisions in Chi-na Pharmaceutical University.【总页数】4页(P20-23)【作者】柳文媛;狄斌;杭太俊【作者单位】中国药科大学药学院南京 210009;中国药科大学药学院南京210009;中国药科大学药学院南京 210009【正文语种】中文【相关文献】1.专业学位研究生课程体系模块化设计研究\r——中央财经大学研究生课程体系建设的实践与思考 [J], 刘明旭2.新工科背景下控制工程领域专业学位研究生课程体系建设 [J], 曲强; 陈雪波; 李琦3.基于核心能力的临床医学专业研究生课程体系建设研究 [J], 赵微;乔清波;战海燕;曾海;马微4.关于医学专业学位研究生课程教学体系建设分析 [J], 赵微;乔清波;战海燕;曾海;马微5.土木工程专业研究生课程思政教育体系建设研究 [J], 孙静;赵文军;刘洪波;王福彤;李方慧因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

研究生公共课研究生公共课是研究生教育体系中的一门基础课程,旨在培养研究生的综合学科素养和跨学科交叉能力。

本文将重点讨论研究生公共课的重要性、内容设置和教学方法等方面,以帮助读者更好地了解和投入研究生公共课的学习。

一、研究生公共课的重要性研究生公共课作为研究生教育的基础环节,具有不可忽视的重要性。

首先,研究生公共课能够促进研究生全面发展。

研究生公共课涵盖了广泛的学科知识,可以帮助研究生建立全面的学科素养,不仅有利于其深入研究所选领域,也有助于跨学科研究和交叉创新。

其次,研究生公共课培养了研究生的综合能力。

公共课注重培养研究生的科研能力、创新能力、组织管理能力等多个方面的能力,使研究生在将来的职业发展中更具竞争力。

最后,研究生公共课提高了研究生的学术素养。

公共课在教育过程中强调科学研究伦理、学术规范等,使研究生具备优秀的学术道德和理论基础。

二、研究生公共课的内容设置研究生公共课的内容设置应根据具体学科和专业的特点进行调整,但总体来说应涵盖以下几个方面。

1. 学科基础知识。

研究生公共课需要包括相关学科的基础知识,帮助研究生在跨学科研究中有更广阔的视野和更深入的思考。

2. 科研方法和技能。

研究生公共课应该注重培养研究生的科研方法和技能,包括文献检索、实验设计、数据处理和统计分析等。

3. 学术规范和伦理。

研究生公共课应该加强研究生的学术伦理和规范意识,培养研究生的学术诚信和道德素养。

4. 综合能力培养。

研究生公共课需要注重培养研究生的综合能力,包括项目管理、团队协作、学术交流和文献写作等。

三、研究生公共课的教学方法为了提高研究生公共课的教学效果,教师应选取合适的教学方法和手段。

以下是常见的教学方法。

1. 课堂讲授。

教师通过讲解教材和案例分析等方式,向研究生传授基础理论知识,培养其学科素养。

2. 小组讨论。

教师可以将研究生分为小组进行讨论和合作,促进研究生之间的相互学习和交流。

3. 实践教学。

教师可以组织研究生参与科研项目或实践活动,培养其科研能力和实践能力。

第1篇第一章引言研究生教育是高等教育的重要组成部分,旨在培养具有创新精神和实践能力的高层次人才。

研究生教学实践教材的编写,旨在为研究生导师和研究生提供一套系统、实用的教学指导,以提升研究生教育的质量和效果。

第二章研究生教学目标与特点第一节教学目标研究生教学的目标主要包括:1. 理论知识掌握:使学生掌握本学科的基本理论、基本知识和基本技能。

2. 研究能力培养:培养学生独立从事科学研究的能力,包括文献检索、实验设计、数据分析等。

3. 创新思维训练:培养学生的创新意识和创新能力,鼓励学生提出新观点、新方法。

4. 综合素质提升:提高学生的团队协作、沟通表达、领导管理等综合素质。

第二节教学特点研究生教学具有以下特点:1. 理论与实践相结合:注重理论知识的系统学习,同时强调实践能力的培养。

2. 研究导向:以研究为核心,培养学生的科研能力和创新精神。

3. 个性化教学:根据学生的兴趣、特长和需求,实施个性化教学。

4. 导师指导:导师在研究生教学过程中扮演重要角色,为学生提供指导和帮助。

第三章研究生课程体系与教学方法第一节课程体系研究生课程体系主要包括:1. 基础课程:包括专业基础课程、公共基础课程等。

2. 专业课程:包括专业核心课程、专业选修课程等。

3. 研究方法课程:包括科研方法论、实验技术等。

4. 拓展课程:包括跨学科课程、国际交流课程等。

第二节教学方法研究生教学方法主要包括:1. 讲授法:系统传授理论知识,培养学生的逻辑思维和理论素养。

2. 讨论法:引导学生进行课堂讨论,培养学生的批判性思维和表达能力。

3. 案例分析法:通过分析典型案例,提高学生的实践能力和解决问题的能力。

4. 实验法:通过实验操作,培养学生的动手能力和创新能力。

5. 指导法:导师对学生进行个别指导,帮助学生解决学习和研究中的问题。

第四章研究生教学实践案例第一节案例一:文献综述写作指导案例背景:某研究生在撰写文献综述时遇到困难,不知道如何组织结构和选择文献。

学术型与专业型硕士生课程体系构建探析[摘要] 硕士生招生规模扩大、培养类型多样化对硕士生培养质量的提升提出了更高的要求,而目前硕士生课程已经成为制约其培养质量提高的瓶颈。

在改进学术型和专业学位硕士生课程体系设置的基础上,从提高认识、完善制度与国际化运作三个层面促进两类课程体系在各具特色的基础上和谐并存,有助于提升硕士生课程层次,提高硕士生培养质量。

[关键词]学术型专业型硕士生课程体系构建[中图分类号] g642.0 [文献标识码] a [文章编号] 2095-3437(2012)10-0031-03近年来,伴随我国硕士生招生规模的迅速扩张,改革硕士生培养机制、提升硕士生培养质量成为我国硕士生教育工作的重中之重。

而硕士生课程作为硕士生培养的核心环节,直接影响着硕士生教育质量的高低。

2010年,教育部要求进一步扩大专业学位硕士生招生规模,将新增的硕士生招生计划和缩减的学术型硕士生招生名额全部用于招收全日制专业学位硕士生。

因此,兼顾学术型和专业学位两种硕士生培养类型,克服目前我国硕士生课程设置中存在的问题,构建和谐并存的硕士生课程体系,既是我国研究生教育发展的必然趋势,也是提高研究生培养质量的必然要求。

一、学术型和专业学位硕士生课程体系存在的问题(一)学术型硕士生课程体系存在的问题1.课程体系趋于本科化我国现行的研究生培养模式存在着“本科化”现象。

[1]学术型硕士生课程体系也呈现本科课程体系的特征。

这首先体现在课程内容趋于本科化上。

研究生教育部分课程内容并没有凸显研究生教育的要求和特色。

[2]其次,课程类型趋于本科化。

学术型硕士生课程与本科课程类似,是根据学科结构设置的,课程类型也基本以公共基础课程、专业基础课程、专业课程以及选修课程来进行划分。

这种课程体系不利于硕士生根据自己的研究领域与研究兴趣进行深入研究。

第三,课程授课方式趋于本科化。

大多课程以讲授为主,辅之讨论与实验,尤其是政治、英语等公共基础课程,基本是讲授式的,与本科教学区别甚微。

研究生培养计划和课程学习一、研究生培养计划研究生教育作为高等教育的重要组成部分,对于培养创新人才、推动科研发展、促进社会进步有着重要意义。

研究生培养计划是研究生教育的重要组成部分,是研究生学习和成长的路标和指南。

下面我们将从研究生培养计划的总体目标、基本原则、主要内容和评价体系等方面进行阐述。

1.总体目标研究生培养计划的总体目标是培养具有扎实的专业知识和较高的科研能力、创新能力和实践能力的高级专门人才。

通过培养计划,使每位研究生在学术研究和实践工作中能够独立开展科研课题,获取新的知识和技能,积累丰富的实践经验,形成自己的学术思想和研究方向,能够在相关领域和行业中做出重要贡献。

2.基本原则研究生培养计划的实施应当遵循以下基本原则:(1)科学性原则。

研究生培养计划应当根据国家和学校的发展需求,结合专业特点和学科前沿的发展趋势,科学地设计和调整。

(2)适应性原则。

研究生培养计划应当充分考虑学生的学习和生活情况,符合学生的个性发展需求,切实提高学生的整体素质和能力。

(3)针对性原则。

研究生培养计划应当围绕专业培养目标和学生未来的职业发展方向,合理设置课程和实践环节,确保培养计划的针对性和有效性。

(4)综合性原则。

研究生培养计划应当注重专业知识和科研能力、实践能力和创新能力的全面培养,推动学生的综合素质和发展全面提高。

3.主要内容研究生培养计划主要包括以下内容:(1)研究生培养目标。

研究生培养计划应当根据专业特点和学科前沿的发展趋势,明确研究生培养的目标和要求,为学生的学习和成长提供明确的指导和支持。

(2)课程设置。

研究生培养计划应当合理设置必修课程、选修课程和实践环节,以及其他培养计划的核心内容,确保培养计划的科学性和有效性。

(3)导师制度。

研究生培养计划应当建立良好的导师制度,充分发挥导师的作用,指导学生科研课题的选题、设计和实施,推动学生的科研能力和创新能力的全面提高。

(4)实践环节。

研究生培养计划应当注重实践环节和创新实验,注重学生的社会实践和实践能力的培养,推动学生的实践经验和工作能力的全面提高。