害虫抗药性机制

- 格式:ppt

- 大小:331.00 KB

- 文档页数:21

害虫的抗药性解释拉马克

1、害虫体内对抗冲药物的耐药性

耐药性(Resistance to Drug )又称抗药性,系指生理系统被对于药物作用的耐受性,耐药性一旦产生,药物的化疗作用就明显下降。

耐药性根据其发生原因可分为获得耐药性和天然耐药性。

2、耐药性产生的机制

1. 产生灭活酶,灭活酶inactivated enzy~指细菌产生的水解酶和合成酶。

水解酶主要为户内酞胺酶。

其中有青霉素酶、头饱菌素酶和头抱峡新酶,这些酶能分别水解相关不稳定的R_内酞胺抗生素。

按传播类型舟内酞按酶可分为染色体介导的和质粒介导的,分别水解相关乒内酞胺抗生素,使抗生素失活。

合成酶如氛霉素乙酞转移酶,能使氯霉素转化为无抗菌活性代谢产物。

再如破坏氨基糖廿类酶的磷酸转移酶、乙酞转移酶和核昔转移酶,可分别破坏相应氨基糖昔类抗生素,使抗生素失去抗菌活性。

2. 改变药物作用的靶位

3. 降低细胞膜的通透性,细胞膜的通透性主要来自于细胞膜中的载体蛋白质,所以想要使细胞膜的通透性发生改变,主要是改变细胞膜上载体蛋白的活性,方法有很多,比如降温,改变PH 。

4. 主动转运泵作用。

5. 细菌改变代谢途径。

植物保护通论期中作业害虫抗药性产生的原因概述摘要无论是常规农药,还是新研制的各种农药,在使用过程中往往缺乏科学性,如盲目提高药液浓度、增加用药次数等,致使农药药效大大降低,给农业生产带来了一系列的消极影响,本文分析抗药性产生的原因以及简要的防御方法。

关键词害虫、抗药性、农作物、使用农药前言科学研究表明,目前至少有600多种昆虫产生了抗药性,一方面,这是自然选择的结果,另一方面,也与我们不合理的使用农药等理化因子有着直接的关系。

本文结合了棉铃虫、菜青虫、玉米螟等多种典型的植物虫害的特点、原因、防治方法等论证观点,对植物虫害的抗药性进行宏观方面和微观方面的总结。

指出了植物虫害抗药性产生的内在因素和外在因素,在阐明观点时进行事例分析,是在把握大方向的基础上,对害虫抗药性产生原因的基本概述,并根据植物虫害的特点和抗药性产生的内在原因和外资原因,提出了相应的主要预防和治理办法,适用于绝大多数植物。

但我们还需认识到,植物虫害是一个不可完全避免的问题,害虫对农作物的取食,与生态平衡等因素也存在关系,我们无法彻底的消除害虫的坑药性,科学合理的使用农药,采用生物防治的科学方法,坚持综合治理的原则,是我们应该坚持的基本原则。

1.自身防御能力1.1表皮阻隔作用的增强杀虫剂要进入害虫体内产生毒杀作用,首先要通过的第一道防线就是昆虫的表皮阻隔层。

但对抗性害虫则不同,杀虫剂的穿透表皮进入体内的穿透速率往往明显下降。

如某抗性家蝇种群对马拉硫磷的抗性为18倍,其表皮穿透速率较对马拉硫磷敏感的同种品系下降了75%多。

进一步的研究发现,药剂对抗性害虫表皮穿透能力下降,是由于多次施用药剂后 (即存在选择压),表皮通道结构在药剂诱导下产生诱变以及表皮中沉积了更多的蛋白质、脂肪和骨化物质 (几丁质) 所致。

需要指出的是,表皮穿透速率的下降一般很少单独在害虫抗性水平的提高中起作用,它往往都同时伴随有一定的解毒作用 (即代谢能力) 的增强。

农作物抗虫性与虫害防治农业是国民经济的基础,农作物的产量和品质关乎到国家的粮食安全和经济发展。

然而,农作物常常受到各种虫害的威胁,给农业生产带来了严重的损失。

因此,研究和应用农作物抗虫性以及虫害防治技术至关重要。

本文将从农作物抗虫性的原因和机制、农作物虫害防治的方法和策略等方面进行探讨。

一、农作物抗虫性的原因和机制农作物之所以能够抵御或减轻虫害的侵害,主要是由于它们具有一定的抗虫性。

农作物抗虫性的形成和发展是受到多种因素的综合影响的结果。

1. 遗传因素农作物的抗虫性往往与其遗传背景有关。

通过选育和培育,可以提高农作物的抗虫性,使其对虫害有一定的抵抗能力。

2. 植物内源物质农作物中含有丰富的植物内源物质,例如生物碱、挥发性物质、生长调节物质等,这些物质对虫害具有抑制或驱避作用,能够减轻虫害的发生和繁殖。

3. 生理机制农作物在与虫害的互作过程中,会产生一系列的生理反应。

例如,受到虫害咬食的植物部位会产生伤口愈合和防御物质的释放,以减轻虫害的损害。

二、农作物虫害防治的方法和策略针对不同的虫害种类和农作物类型,可采用多种方法和策略进行虫害防治。

1. 生物防治生物防治是利用天敌、寄生虫和病原体等对害虫进行控制的方法。

例如,引入天敌昆虫来食害虫,或使用寄生虫干扰害虫的生命周期,以达到控制虫害的目的。

2. 化学防治化学防治是利用农药对害虫进行控制的方法。

农药的使用可以有效地杀灭害虫,但也要注意使用方法和剂量,以避免对环境和人体产生不良影响。

3. 种植技术防治种植技术包括轮作、间作、套作等措施,通过改变农田的种植结构和栽培方式,减少害虫的滋生和繁殖条件。

此外,优质土壤的管理和养分供应也能增强植物的健壮性,提高其抗虫性。

4. 遗传防治利用遗传工程技术对农作物进行基因改造,使其具备抗虫性。

这种方法可提高农作物的抗虫性能力,从根本上减少虫害的发生和危害。

三、农作物抗虫性与虫害防治的前景和挑战农作物抗虫性研究和虫害防治技术的应用将对农业生产和农民收入产生深远的影响。

昆虫的抗药性与农药研究随着农业的发展,农药的使用成为保护农作物免受害虫侵害的一种重要手段。

然而,近年来,越来越多的研究表明,昆虫对农药产生了抗药性,给农业生产带来了一定的挑战。

本文将重点探讨昆虫的抗药性形成机制以及农药研究的最新进展。

一、昆虫抗药性的形成机制1. 遗传因素昆虫抗药性的形成与遗传因素密切相关。

某些昆虫天生具有对特定农药的抗性基因,这些基因往往通过昆虫的遗传方式遗传给后代。

此外,突变也是昆虫获得抗药性的一种途径。

2. 生理因素昆虫在长期的农药使用中,会出现生理上的反应,以适应农药的作用。

一些昆虫表现出有效地将农药快速代谢或排出体外的能力,从而减少对农药的损伤。

此外,昆虫抗药性还与神经系统有关,昆虫可以通过改变神经受体的构成或功能来减少农药对其产生的影响。

3. 行为因素昆虫抗药性还与其行为习性有关。

有些昆虫会主动避开感染农药的地区或采取其他方式来避免农药的接触,从而减少抗药性昆虫的数量。

二、农药研究的最新进展1. 开发新型农药为了应对昆虫的抗药性问题,科学家们致力于开发新型农药。

目前,很多研究集中在发现新的杀虫机制或开发对昆虫新颖的靶点。

同时,一些研究还鼓励使用复合农药,即多个杀虫剂的混合使用,以增加抗药性的效果。

2. 优化农药使用策略除了开发新型农药,优化农药使用策略也是防治昆虫抗药性的重要手段。

科学家们建议农民轮换使用不同类型的农药,避免频繁使用同一种农药,以减少昆虫对特定农药的抗药性形成。

此外,科学合理的农药施用方法和剂量也是重要的优化策略。

3. 基因编辑技术的应用近年来,基因编辑技术的突破使得科学家们能够精确地修改昆虫的基因,从而提高其对农药的敏感性。

这些技术包括CRISPR/Cas9等,通过针对特定基因的编辑和修改,可以有效地削弱昆虫对农药的抗药性。

三、总结昆虫抗药性是一个全球性的问题,对农业生产造成了一定的压力。

了解昆虫抗药性的形成机制,以及积极开展农药研究,对于保证农作物的健康生长至关重要。

杀虫剂抗药性:昆虫种群能忍受杀死其大部分个体的杀虫药剂药量的能力,并在种群中逐渐发展。

抗性治理。

昆虫对化学农药的抗性机制1 表皮穿透性的降低。

昆虫表皮对药剂穿透性降低, 可延缓杀虫剂到达靶标部位的时间, 使昆虫有更多的机会来降解杀虫剂。

虽然表皮穿透下降只表现低水平抗性, 但作为其它抗性因子的修饰者则很重要, 如与解毒作用相结合, 就可大大影响死亡率而增加抗性。

2解毒酶活力的增强。

与杀虫剂代谢相关的解毒酶的解毒作用增强是抗性产生的主要原因之一。

这些解毒酶主要包括细胞色素P450 介导的多功能氧化酶、谷胱甘肽转移酶( GST ) 、水解酯酶等。

3神经系统敏感性的下降。

靶标不敏感性是昆虫对杀虫剂产生抗药性的一个极为重要的生化机制, 已在多种昆虫对多种杀虫剂的抗性中发现。

杀虫剂轮用是害虫抗性治理的主要策略之一。

这种措施能否阻止或延缓害虫抗性的产生, 起决于杀虫剂停用时害虫抗性能否下降, 即害虫的抗性是否具不稳定特性。

高剂量杀死策略是害虫抗性治理的另一重要措施。

该措施成功的前提是抗性以隐性方式遗传, 杂合子个体在高剂量杀虫剂作用下被全部杀死。

建立简便、可靠、迅速的抗性监测方法,是治理抗性的前提条件杀菌剂抗性是指病原菌长期在单一药剂选择作用下,通过遗传、变异,对此获得的适应性病原菌抗药性机制1.植物病原菌抗药性的遗传机制植物病原菌的抗药性有两种,即核基因控制的抗药性和胞质基因控制的抗药性,分别是由染色体基因或胞质遗传基因的突变产生。

其中核基因控制的抗药性多发生在病原真菌上,而胞质基因控制的抗药性在病原细菌上较为常见。

对于核基因控制的抗药性,又可以分为主效基因抗药性和微效多基因抗药性。

主效基因控制的抗药性。

由主效基因控制的抗药性,田间病原群体或敏感性不同的菌株杂交后代对药剂的敏感性都呈明显的不连续性分布,表现为质量性状,很容易识别出抗药性群体微效多基因控制的抗药性。

微效多基因抗药性由多个微效基因控制,区别于主效基因所控制的抗药性的基本特征是田间病原群体或敏感性不同的菌株的杂交后代对药剂的敏感性呈连续性分布,表现数量性状。

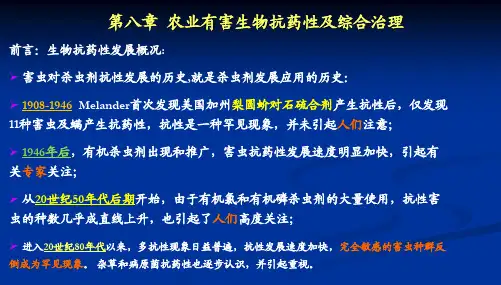

第八章农业有害生物抗药性及综合治理前言:生物抗药性发展概况:害虫对杀虫剂抗性发展的历史,就是杀虫剂发展应用的历史:1908-1946 Melander首次发现美国加州梨圆蚧对石硫合剂产生抗性后,仅发现11种害虫及螨产生抗药性,抗性是一种罕见现象,并未引起人们注意;1946年后,有机杀虫剂出现和推广,害虫抗药性发展速度明显加快,引起有关专家关注;从20世纪50年代后期开始,由于有机氯和有机磷杀虫剂的大量使用,抗性害虫的种数几乎成直线上升,也引起了人们高度关注;进入20世纪80年代以来,多抗性现象日益普遍,抗性发展速度加快,完全敏感的害虫种群反倒成为罕见现象。

杂草和病原菌抗药性也逐步认识,并引起重视。

年代抗药性虫螨种类DDT林丹/环戊二烯有机磷氨基甲酸酯拟除虫菊酯D+林D+林+磷D+林+磷+氨D+林+磷+氨+菊193871946111948141195669362417183 197022498140543342234 19763642032251473667044227 19804282292692005122105532514 19844472332762126432119542517 19895042632912608548抗性昆虫及螨类的种类朱砂叶螨二斑叶螨第一节害虫抗药性的概念、种类及特点一、害虫抗药性的概念昆虫具有忍受杀死正常种群大多数个体的药量的能力在其种群中发展起来的现象(药剂选择,群体,遗传)。

抗药性发展过程药剂不断杀死敏感和留下抗药性个体并繁殖的过程耐药性和药剂选择性自然耐药性:是指一种昆虫在不同发育阶段、不同生理状态及所处的环境条件的变化对药剂产生不同的耐受力(不能遗传)。

药剂的选择性:是指不同昆虫对药剂敏感性的差异。

(药剂对一些昆虫的毒杀作用强于对另一些生物)(一)害虫抗药性的种类1.交互抗性:昆虫的一个品系由于相同抗性机理或相似作用机理或类似化学结构,对于选择药剂以外的其它从未使用过的一种药剂或一类药剂也产生抗药性的现象。

害虫抗药性产生因————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:植物保护通论期中作业姓名:王欢学号:201101130062专业:11 设农教师:袁盛勇时段:周一、6 7节害虫抗药性产生的原因概述摘要无论是常规农药,还是新研制的各种农药,在使用过程中往往缺乏科学性,如盲目提高药液浓度、增加用药次数等,致使农药药效大大降低,给农业生产带来了一系列的消极影响,本文分析抗药性产生的原因以及简要的防御方法。

关键词害虫、抗药性、农作物、使用农药前言科学研究表明,目前至少有600多种昆虫产生了抗药性,一方面,这是自然选择的结果,另一方面,也与我们不合理的使用农药等理化因子有着直接的关系。

本文结合了棉铃虫、菜青虫、玉米螟等多种典型的植物虫害的特点、原因、防治方法等论证观点,对植物虫害的抗药性进行宏观方面和微观方面的总结。

指出了植物虫害抗药性产生的内在因素和外在因素,在阐明观点时进行事例分析,是在把握大方向的基础上,对害虫抗药性产生原因的基本概述,并根据植物虫害的特点和抗药性产生的内在原因和外资原因,提出了相应的主要预防和治理办法,适用于绝大多数植物。

但我们还需认识到,植物虫害是一个不可完全避免的问题,害虫对农作物的取食,与生态平衡等因素也存在关系,我们无法彻底的消除害虫的坑药性,科学合理的使用农药,采用生物防治的科学方法,坚持综合治理的原则,是我们应该坚持的基本原则。

1.自身防御能力1.1表皮阻隔作用的增强杀虫剂要进入害虫体内产生毒杀作用,首先要通过的第一道防线就是昆虫的表皮阻隔层。

但对抗性害虫则不同,杀虫剂的穿透表皮进入体内的穿透速率往往明显下降。

如某抗性家蝇种群对马拉硫磷的抗性为18倍,其表皮穿透速率较对马拉硫磷敏感的同种品系下降了75%多。

进一步的研究发现,药剂对抗性害虫表皮穿透能力下降,是由于多次施用药剂后 (即存在选择压),表皮通道结构在药剂诱导下产生诱变以及表皮中沉积了更多的蛋白质、脂肪和骨化物质 (几丁质) 所致。

害虫抗药性概况及甜菜夜蛾抗药性研究进展害虫抗药性(insecticide resistance)是指在长期使用杀虫剂后,一些害虫种群中出现对杀虫剂的抵抗能力。

这种抵抗能力使该类害虫对杀虫剂的威力减弱,导致杀虫剂在防治害虫过程中失去效果,给作物产量和农民经济带来损失。

害虫的抗药性主要有两种形式:代谢抗性和靶点抗性。

代谢抗性是指通过代谢酶的过程,将杀虫剂转化成无害物质,从而减少其对害虫的杀伤作用。

靶点抗性是指害虫改变了杀虫剂目标部位的结构,使杀虫剂无法与其结合并发挥作用。

目前,全球范围内已经有超过500种害虫对至少一种杀虫剂产生了抗药性。

这使得杀虫剂的应用变得困难,杀虫剂选择面变窄,农民的经济负担加重。

因此,研究害虫抗药性以及寻找抗药性管理策略是防治害虫的重要课题之一甜菜夜蛾(Spodoptera exigua)是一种重要的农业害虫,广泛分布于全球各地,对多种作物如甜菜、棉花、玉米等造成严重危害。

近年来,甜菜夜蛾对杀虫剂的抗药性也出现了一定程度的增加。

研究发现,甜菜夜蛾的抗药性主要表现为对杀虫剂代谢途径的增强和靶点部位的变异。

通过酶活性测定和基因表达分析,发现甜菜夜蛾的代谢酶(如细胞色素P450酶和谷胱甘肽S-转移酶)活性显著增强,从而促进对杀虫剂的解毒。

此外,甜菜夜蛾在靶点部位也发生了变异,使得杀虫剂无法与其结合产生作用。

针对甜菜夜蛾抗药性的研究,学者们提出了一系列的管理策略。

其中包括轮作、混作、选择合适的杀虫剂以及研发新的杀虫剂等。

轮作和混作可以减少害虫种群对特定杀虫剂的压力,从而降低抗药性的发生。

选择合适的杀虫剂意味着使用多个不同作用机制的杀虫剂轮换使用,以减少害虫抗药性的发展。

此外,研发新的杀虫剂也是一个重要的方向,通过寻找新的靶点和开发新的杀虫剂分子,可以有效应对害虫抗药性的挑战。

综上所述,害虫抗药性是一个全球性的问题,对农业产业带来了巨大的压力和损失。

甜菜夜蛾作为一种重要的农业害虫,也存在一定程度的抗药性。

有害生物抗药性及其治理害虫对杀虫剂抗性发展的历史,也就是杀虫剂发展应用的历史,害虫抗药性的主要特点是:害虫几乎对所有化学农药都会产生抗药性;害虫抗药性是全球现象,抗性形成有区域性,主要取决于该地用药历史与用药水平,在药剂选择压力下,抗性最初呈镶嵌式分布,随着用药的广泛和昆虫扩散,抗性逐渐趋于一致,交互抗性和多重抗性现象日趋严重,害虫对新药物的抗性有加快趋势。

1、害虫抗药性治理的基本原则(1)控制抗性基因频率尽可能将目标害虫种群的抗性基因频率控制在最低水平,以利于防止或延缓抗药性的形成和发展。

(2)选择最佳配套方案选择最佳药物配套使用方案,包括各类(种)药剂,混剂及增效剂之间的搭配使用,避免长期连续单一使用某一种药剂。

(3)选择最佳施药时机选择每种药剂的最佳使用时间和方法,严格控制使用次数,尽可能获得对目标害虫最好的防治效果和最低的选择压力。

(4)实施综合管理综合应用环境、物理、生物、遗传、化学及文化的各项措施,注意检查和监测,讲究环境治理,尽可能降低种群中抗性纯合子和杂合子的比率极其适合度(繁殖率和生存率)。

(5)减少对非靶标生物的影响尽可能减少对非靶标生物(包括天敌和次要害虫)的影响,避免破坏生态平衡而发生害虫(包括次要害虫)再猖獗。

2、害虫抗药性治理的策略(1)适度治理限制药剂使用,降低总的选择压力,而在不用药阶段充分利用种群中抗性个体适合度低的有利条件,促使敏感个体的繁殖快于抗性个体,以降低种群中抗性基因频率。

采用的方法是限制用药次数、用药时间及用药量,采用局部用药,选择持效期短的药物等。

(2)饱和治理当抗性基因为隐性时,通过选择足以杀死抗性杂合子的高剂量,并有敏感种群迁入起稀释作用,使种群中抗性基因频率保持在低水平,以降低抗性的发展速率。

(3)多种攻击治理采用不同化学类型的药物交替或混合使用药物,它们作用于一个以上部位,无交互抗性,其中任何一种药物的压力低于抗性发展所需的选择压力时,即可通过多种部位的攻击来达到延缓抗性的目的。

农药抗性的形成机制与防控策略农业是人类基本生产活动之一,农业成果直接关系到人类的生存与发展。

而农药作为一种农业生产必备品,能够有效地控制有害生物,增加作物产量。

但是,随着长期使用,某些害虫对农药产生了抗性,导致了农业生产损失。

本文将从农药抗性的形成机制入手,并提出一些防控策略。

一、农药抗性的形成机制农药抗性是指某些有害生物虽然受到农药的杀灭,但个体或种群中已经有了一部分个体在农药的浓度下生存下来,这部分个体具有遗传耐药性,可以繁殖后代,从而整个种群对该农药产生的抗性。

农药抗性的产生不仅是一种正常的生物学现象,也是生态平衡作用的体现。

但过量使用农药,会使一部分有害生物形成抗性,虽然短时间内看重了农作物产量,长期来看却会减少产量。

农药抗性的形成机制多种多样,但往往与使用不当有关。

以下是一些主要因素:1. 使用同一种类农药过度。

当农民连续使用同一种农药时,对于一部分个体有害生物,如果之前不具有的一种突变或变异,能够使其在由农药造成的环境压力下存活下来。

这些个体成为种群的重要组成部分,如果农民持续使用该种农药,那么种群就会逐渐形成对农药的抗性,一旦形成抗性,剩余的个体将会难以对付。

2. 不合理的农药喷施次数及剂量。

农民为了追求农药使用效果,可能对农药喷施的次数和剂量过多,这样虽然能够短时间内达到杀灭有害生物的目的,但长时间来看,这种方式对种群的影响不断累积,也容易导致这种有害生物的抗药性。

3. 农药的使用方法不当。

在农药的使用过程中,如果农民使用的方法不当,例如没有掌握好农药喷洒的时间、喷洒的区域、喷洒的方法等细节,就容易使农药的作用范围不准确,从而导致部分有害生物在农药的压力下生存下来。

二、农药抗性的防控策略为了避免农药抗性带来的损失,我们应该采取一些防控措施,以降低抗性的形成,以下是一些主要策略:1.轮作种植通过轮作种植,可以减少同一种植物的连续,进而避免有害生物在长期农药的压力下形成抗药性。

2.使用不同种类农药当发现某些有害生物对某一种农药产生抗性后,可以适当地改变使用农药的种类,并且把各种农药交替使用。

OCCUPATION1262010 8自1993年,瑞典发现DDT对家蝇具有明显滞留杀虫作用以来,各类农药在世界范围内广泛应用于农业和卫生害虫的防治,对除害灭病确保人体健康起到了非常显著的作用,也曾经挽救过成千上万人的生命。

但是许多用巨额开发出的新型杀虫剂由于使用不当,几年中就导致药效减退或是失效现象,这不仅直接影响了杀虫剂的工业发展前途,而且威胁到人类的健康,日益引起世界各国的重视。

在过去的几年中,Rathman等人做了四种品系鸟蝇科拟寄生虫的生测实验,发现杀线威和灭多威对抗性品系及敏感品系的最大抗性比分别达20和21;高希武等人发现,北京地区马连洼种群对抗蚜威和未曾使用过的灭多威、呋喃丹均产生了高抗性,抗性倍数为39~245倍。

可见昆虫对部分杀虫剂的抗性已很强,研究昆虫的抗药性机理及提出可行的解决办法成为当务之急。

一、抗药性的产生机理关于昆虫抗药性的产生机理分为选择学说和诱变学说。

选择学说认为昆虫对杀虫剂的抗性发展是昆虫在杀虫剂的选择下,带有抗性基因的个体存活下来衍繁后代的结果;诱变学说认为是昆虫种群中某些个体的抗性基因并不是先天存在的,而是由于杀虫剂的直接作用,使得种群中的某些个体发生了突变,因而产生了抗性基因。

所以他们认为昆虫的抗药性是一种后适应现象,杀虫剂不是选择剂而是诱变剂。

但是,无论是选择学说还是诱变学说,在抗药性的形成是由于杀虫剂作用的结果这一点上是相同的。

昆虫的抗药性机理大致可分为行为抗药性和生理生化抗药性。

行为抗性国内外研究均较少,而对生理生化抗性研究相对较多。

关于昆虫的生理生化抗性主要有以下三个方面:表皮穿透作用的降低,代谢解毒作用的加强,靶标敏感性降低。

1.表皮穿透作用的降低降低穿透速率的原因至今尚不完全清楚,Saito认为抗三氯杀螨醇的螨对该药穿透速率较慢是由于几丁质较厚引起的,Vinson则认为抗DDT的烟芽夜蛾幼虫,DDT穿透较慢是由于凡丁质内蛋白质与脂类物质较多而骨化程度较高而引起的。

病虫害防治中的害虫抗药性与防治策略病虫害是农作物生产中常见的问题之一,对农民的生产和经济利益造成了严重影响。

而在病虫害防治工作中,害虫抗药性是一个让人头疼的问题。

本文将探讨害虫抗药性的原因以及可行的防治策略。

一、害虫抗药性的原因害虫抗药性指的是害虫对农药产生的抗性,即在长期使用同一种或相似作用机制的农药后,害虫对该农药产生抵抗能力。

害虫抗药性的形成主要与以下几个因素相关。

1. 过度使用农药长期、频繁地使用同一种农药将迫使害虫逐渐产生抗性。

这是因为抗药性基因在害虫个体中的比例会不断积累并传递给后代,从而对农药产生抵抗。

2. 农药选择压力不同于过度使用同一种农药,选择不恰当的农药或频繁更换农药也会对害虫产生选择压力。

害虫个体中可能存在不同的抗药性基因,而过度更换农药则使得抗药性基因在害虫群体中快速传播。

3. 抗药性基因的遗传抗药性基因可以通过显性或隐性的方式遗传给后代害虫。

这意味着即使只有少数害虫个体有抗性,通过繁殖,后代害虫中也会出现越来越多携带抗药性基因的个体。

二、害虫抗药性的防治策略为了有效控制害虫抗药性的发生,农民和研究者可以采取以下几种策略。

1. 合理使用农药农民在使用农药时应注意合理施用,不要过度使用或滥用同一种农药。

可以采取轮作、间作和混作等方式来减少害虫对特定农药的抗性。

2. 选择合适的农药选择农药时要根据具体情况选择不同作用机制的农药,并且根据害虫对农药的抗性现状进行筛选。

这样可以减少害虫对某一种农药产生抵抗的可能性。

3. 优化防治措施仅仅依靠农药防治是不够的,农民还应该采取综合防治措施。

例如,加强田间管理,保持农田生态平衡,提高作物的自然抗性,增强作物抵御病虫害的能力。

4. 推广生物防治生物防治是一种有效的病虫害防治方法,能够降低害虫对农药的抗性。

通过引入天敌、寄生蜂等天然的控制因子,来维持生态平衡,减少对农药的依赖。

5. 加强监测研究及时了解害虫对农药的抗性情况非常重要。

通过病虫害监测网络和研究机构的支持,农民和研究者可以及时了解害虫抗药性的发展情况,从而采取相应的防治措施。