2018_2019学年高中历史每日一题“开眼看世界”(含解析)新人教版

- 格式:docx

- 大小:176.52 KB

- 文档页数:3

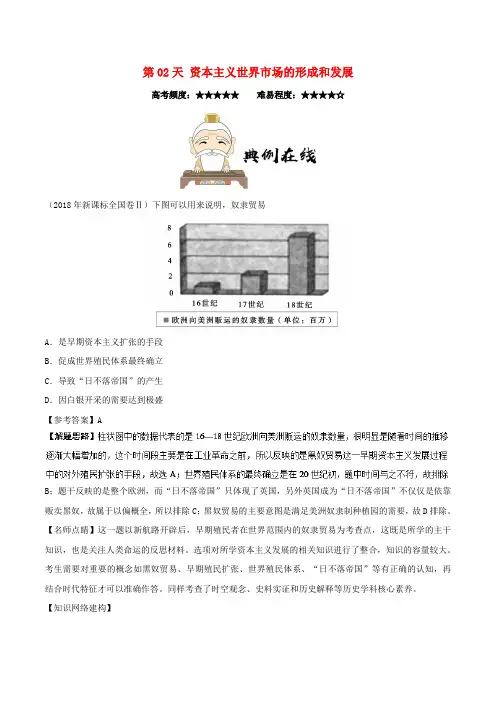

第02天资本主义世界市场的形成和发展高考频度:★★★★★ 难易程度:★★★★☆(2018年新课标全国卷Ⅱ)下图可以用来说明,奴隶贸易A.是早期资本主义扩张的手段B.促成世界殖民体系最终确立C.导致“日不落帝国”的产生D.因白银开采的需要达到极盛【参考答案】AB;题干反映的是整个欧洲,而“日不落帝国”只体现了英国,另外英国成为“日不落帝国”不仅仅是依靠贩卖黑奴,故属于以偏概全,所以排除C;黑奴贸易的主要意图是满足美洲奴隶制种植园的需要,故D排除。

【名师点睛】这一题以新航路开辟后,早期殖民者在世界范围内的奴隶贸易为考查点,这既是所学的主干知识,也是关注人类命运的反思材料。

选项对所学资本主义发展的相关知识进行了整合,知识的容量较大。

考生需要对重要的概念如黑奴贸易、早期殖民扩张、世界殖民体系、“日不落帝国”等有正确的认知,再结合时代特征才可以准确作答。

同样考查了时空观念、史料实证和历史解释等历史学科核心素养。

【知识网络建构】【重点知识解读】一、新航路的开辟和近代西方国家的殖民扩张1.新航路的开辟的影响(1)世界市场联结之路:新航路的开辟打破了世界各地相互隔绝的状态,使世界各地开始连为一个整体,不同区域的文明联结在一起,原来区域性的市场开始走向世界。

(2)殖民掠夺之路:西方国家为了获取财富,进行资本原始积累,对外殖民扩张掠夺,给亚非拉地区人民带来了深重的灾难,最终导致东方从属于西方,形成了不平等的国际政治经济秩序。

(3)人类思想震撼之路:新航路的开辟极大地冲击了西欧的思想文化领域。

它以无可辩驳的事实证实了“地圆学说”的正确性,直接冲击了神学理论和教会的绝对权威。

2.工场手工业时期西欧各国的殖民扩张(1)条件①15—16世纪新航路开辟为西班牙、葡萄牙的殖民扩张提供了条件。

②随着新航路开辟,主要商路从地中海沿岸转移到大西洋沿岸,荷兰和英国积极对外扩张。

(2)表现①荷兰击败葡萄牙,垄断东方香料贸易,在亚洲、北美建立殖民地。

单元检测(五)一、选择题(本部分共12个小题,每小题5分,共60分)1.(2018·黄山高二检测)鸦片战争中国的战败,刺激了地主阶级的有识之士,他们开启了向西方学习的新思潮,这一时期他们学习西学的主要意图是()A.制造器物B.仿行制度C.变革思想D.强国御侮答案 D解析鸦片战争中国战败,地主阶级的有识之士如林则徐、魏源,开眼看世界,提出“师夷长技以制夷”。

洋务派提出“中体西用”,作为地主阶级,其主要目的在于维护封建统治,强国御侮。

故选D。

2.(2018·兰州高二检测)1842年,魏源的《海国图志》出版,在国内几无反响,印数不过千册。

二十年后,在日本畅销的《海国图志》已在中国绝版。

这突出反映了当时() A.中国近代印刷业滞后B.清政府实行文化钳制政策C.社会变革意识淡薄D.魏源的思想主张脱离中国实际答案 C解析《海国图志》反映了社会变革思想,而这一时期中国却没人重视,说明这一时期中国缺乏社会变革的意识,故C正确。

3.(2018·衡阳高二检测)李鸿章凭淮军实力日渐强盛。

一次,他在游孔林时说道:“孔子不会打洋枪,今不足贵也。

”李鸿章这样评价孔子,其背景最可能是()A.“师夷长技”思想萌发B.“中体西用”思潮兴起C.“托古改制”思想产生D.“尊孔复古”思潮泛滥答案 B解析据材料“孔子不会打洋枪,今不足贵也”并联系所学知识可知属于地主阶级洋务派的思想,即“中体西用”思潮兴起,故B正确。

4.19世纪90年代末,某著述刊出后,在当时中国的思想界产生了很大影响,但是被守旧顽固派攻击为“明似推崇孔教,实则自申其改制之义”的叛逆之作。

该著述是() A.《海国图志》B.《孔子改制考》C.《变法通议》D.《天演论》答案 B解析从题干材料“明似推崇孔教,实则自申其改制之义”可以判断这一著作利用孔子来宣传自己的思想体系,符合这一情况的是康有为撰写的《孔子改制考》,故选B。

5.针对洋务派的“中体西用”,严复主张“体用不二”,提出“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡”。

选择题综合选练题李仕才1.《礼记大传》载:“君有合族之道,族人不得以其戚戚君,位也。

”这旨在强调A. 嫡长子的特权地位B. 血缘与政治的结合C. 宗法尊卑等级关系D. 宗法制的社会作用【答案】C【解析】材料中引文大意为:国君有管领宗族、聚合族人的职责,在全族晏饮时,族人与国君在序昭穆和年后依序列入座,但是族人就座时不能太靠近国君,必须保持一个适当的距离,以此来表示对国君的尊重,说明了宗法尊卑等级关系,故C项正确;材料中反映的是等级关系,没有对嫡长子特权进行阐释,故A项排除;材料中无法得出血缘与政治的关系,故B项排除;材料中反映的是宗法制的等级关系,没有对社会作用进行阐释,故D项排除。

2.随着秦王朝的统一,过去由宗室姻亲组成的国家机构,为大批官僚和军功显贵所取代……一种新型的国家管理体制由此建立起来。

材料中的“新型的国家管理体制”A.是秦朝实现统一的根本保障 B.体现了以民为本的治国理念C.有效地加强了中央集权制度 D.强化了官僚阶层的政治特权【答案】C材料“由宗室姻亲组成的国家机构,为大批官僚和军功显贵所取代”指的是郡县制取代分封制,官僚制取代贵族制,有效地加强了中央集权制度,故C项正确;郡县制是巩固统一的措施,不是实现统一的保障,故A项错误;材料未体现以民为本的治国理念,故B 项错误;官僚制取代贵族制,官员由皇帝直接任命,废除了贵族特权,并未强化官僚阶层的政治特权,故D项错误。

3.汉朝时廷议是皇帝临时召集的,人员和时间不固定,决定的事情仅供皇帝参考。

唐朝宰相在政事堂议决政事。

宋朝宰相以外还有执政,就是副宰相,这个人数比唐朝要多。

宋朝是由宰相和执政议决大政。

这表明唐宋时期A. 中央官员职责分工更加明确B. 宰相权势和地位持续下降C. 决策群体扩大和决策制度化D. 政治决策的效率不断提高【答案】C【解析】AB材料无法体现;根据“汉朝时廷议是皇帝临时召集的,人员和时间不固定,决定的事情仅供皇帝参考”“唐朝宰相在政事堂议决政事”“宋朝是由宰相和执政议决大政”体现出决策制度化,根据“人员和时间不固定”“这个人数比唐朝要多”表明决策群体扩大,故C正确;材料无法体现“政治决策的效率不断提高”,排除D。

课时分层作业(八) “从开眼看世界”到维新变法(建议用时:35分钟)[基础达标练]1.《海国图志》中比较详细地介绍了英国的政治制度,这反映了( )A.近代知识分子对西方有了一定了解B.“开眼看世界”突破了“师夷长技”的范畴C.魏源已经找到了鸦片战争中国战败的真正原因D.魏源已经认识到英国制度的优越性,主张政治变革A[《海国图志》中比较详细地介绍了英国的政治制度,说明近代知识分子对西方有了一定了解,故选A项;“开眼看世界”没有突破“师夷长技”的范畴,排除B项;鸦片战争中国战败的真正原因是落后的封建主义不能战胜先进的资本主义,排除C项;魏源已经认识到英国制度的优越性,但作为地主阶级抵抗派,不主张政治变革,排除D项。

] 2.《剑桥中国晚清史(下卷)》说:“但比较起来,魏源的态度则更鲜明……他的《海国图志》第一稿脱稿,他在书中主张应在广州设立造船厂和兵工厂,延聘法国和美国工程师进行建设,并教授船只的航行和武器的使用。

”其主张体现了( )①“师夷长技以制夷”②“师夷长技以求富”③寻求强国御辱之道④引导着人们关注世界形势A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④D[魏源主张学习西方军事技术,“师夷长技以制夷”,故①正确;洋务派主张“师夷长技以求富”,②错误;魏源的主张以“制夷”为目的,寻求强国御辱之道,③正确;魏源《海国图志》中的主张引导人们了解西方世界,④正确;故选D项。

]3.张之洞说:“不可改变的是基本的人际关系,而不是法律和制度;是圣人之道,而不是机器和工具;是人的思想和意图,而不是那些奇技淫巧。

”对张之洞这一说法分析错误的是( )A.主张复兴儒家为国家的道德基础B.主张采用西方的器械以备实用C.体现张之洞“中体西用”的观点D.说明张之洞积极倡导变法改革D[题干信息体现了张之洞维护中国古代的儒家传统思想道德,主张学习西方器械的“中体西用”观点,故A、B、C三项正确;张之洞是洋务派的代表,主张学习西方的器物,但反对学习西方的制度,故D项错误,符合题意。

公民法到万民法(2018年4月浙江省选考)古罗马法律制度是人类文明积淀的精华。

他们的法律是基于理性而不是习俗,在长期司法实践中,罗马人认识到外来民族中有许多法律制度,但是近乎普遍适用的法律原则只有少数几条,因而他们制定了新的法律——万民法。

下列项中不属于该法律体系的是A.贵族垄断立法权B.具有灵活性和实效性C.广泛借鉴外邦人的法规D.注重调解贸易及财产等经济和民事纠纷【参考答案】A点睛:这一题属于反向选择题(也叫否定式选择题),即选择不符合史实或者不正确的说法,这类题目的解题关键是看清题目要求中的“不”或“错误”,判定是选择不正确的选项或者不符合史实的选项,这是最重要的;另外,看全选项再选择,也是防止审题错误或者看不清题导致错选的手段,就是把题目设置的ABCD四个选项都看完,才可以作答,这样就会发现选项中会有三项是正确的,这样就可以避免因为没看清题目只看了一个选项就感觉表述正确而仓促选择,最终错选而失分的结果。

【解题必备】罗马法的发展与完善1.公民法(1)时间:在罗马共和国时期。

(2)含义:用来调整罗马公民之间的关系,适用范围主要限于罗马公民,所以称之为公民法。

(3)作用:在公民法下,罗马公民受到法律的保护,并享受法律赋予的权利。

(2)措施:①帝国皇帝颁布的法令成为罗马法的组成部分。

②法学家积极编纂法典,进行法律解释,以充实罗马法律。

(3)形成:①帝国对行省上层阶级大量授予公民权,对无罗马公民权的外邦人给以适当的司法保障。

②3世纪,帝国境内自由民内部公民和非公民的区别消失,万民法成为适用于罗马统治范围内一切自由民的法律。

3.《民法大全》6世纪,东罗马帝国皇帝查士丁尼组织法学家,把历代的罗马法加以系统化和法典化,汇编成《民法大全》,罗马法体系最终完成。

[误区警示]公民法与万民法的区别与联系(1)公民法主要是调整罗马公民之间关系的法律,仅适用于罗马公民。

(2)万民法是罗马帝国范围内的国际法,适用于罗马帝国统治范围内的一切自由民,主要内容是调整财产关系,规定奴隶制和私有财产神圣不可侵犯等。

不结盟运动(2018年北京卷)1956年7月,印度、埃及和南斯拉夫共同发表宣言,反对“把世界分为强有力的国家集团”。

该宣言A.成为亚太经合组织的指导方针B.奠定了不结盟运动的政治基础C.推动了北大西洋公约组织的成立D.促成了国际货币基金组织的建立【参考答案】B【解题必备】全面认识不结盟运动主张:奉行非集团、不结盟的政策;制止新殖民主义和帝国主义统治的一切形式和表现;20世纪70年代开始把反对美苏两个超级大国的霸权主义作为重要任务,同时,将建立国际经济新秩序作为行动纲领。

影响:1.推动了民族解放运动的深入发展,加速了帝国主义殖民体系的崩溃。

2.标志着广大发展中国家所构成的政治力量登上了国际政治舞台,在一定程度上冲击着两极格局。

特别提醒不结盟运动并非真正的不结盟,而是不与加入美苏两大军事集团的国家结成同盟。

“不结盟”不是消极的中立,而是积极地反对殖民主义和霸权主义,主张用和平共处代替冷战,主张独立、自主、非集团化,实现世界和平与共同发展。

20世纪60年代,苏联把不结盟国家和政府分成“进步的”和“反动的”,蓄意分裂不结盟运动;70年代后期把自己打扮成不结盟运动的“朋友和战友”。

这种变化的背景是A.不结盟运动国际影响的增强B.苏联在争霸中处于劣势地位C.美国与不结盟运动联系密切D.中美关系开始走向正常化在不结盟运动兴起时,美国前国务卿杜勒斯攻击“不结盟”是“一种不道德的近视的观念”;苏联也预言这个运动“像走钢丝一样长不了”。

这些现象说明A.美苏加紧争夺“中间地带”B.不结盟运动是一个美苏相抗衡的军事政治集团C.不结盟运动的兴起冲击了美苏的霸权地位D.不结盟运动的兴起是美苏“冷战”加剧瓦解的根本原因下图是不结盟运动筹备会议拟定的邀请国家参与该组织的部分“标准”,这反映出不结盟运动A.协调了内部的矛盾和纠纷B.成员国存在着严重的经济困难C.力图避免大国集团的干扰D.接受了中国不结盟的外交政策1.【答案】A【解析】材料中的“70年代后期把自己打扮成不结盟运动的‘朋友和战友’”,表明随着不结盟运动国际影响的增强,苏联不得不正视这一现实,并试图利用不结盟运动来扩大自己的影响,故答案为A项。

课时分层作业(八) “从开眼看世界”到维新变法(建议用时:35分钟)[基础达标练]1.《海国图志》中比较详细地介绍了英国的政治制度,这反映了( )A.近代知识分子对西方有了一定了解B.“开眼看世界”突破了“师夷长技”的X畴C.魏源已经找到了鸦片战争中国战败的真正原因D.魏源已经认识到英国制度的优越性,主X政治变革A[《海国图志》中比较详细地介绍了英国的政治制度,说明近代知识分子对西方有了一定了解,故选A项;“开眼看世界”没有突破“师夷长技”的X畴,排除B项;鸦片战争中国战败的真正原因是落后的封建主义不能战胜先进的资本主义,排除C项;魏源已经认识到英国制度的优越性,但作为地主阶级抵抗派,不主X政治变革,排除D项。

] 2.《剑桥中国晚清史(下卷)》说:“但比较起来,魏源的态度则更鲜明……他的《海国图志》第一稿脱稿,他在书中主X应在某某设立造船厂和兵工厂,延聘法国和美国工程师进行建设,并教授船只的航行和武器的使用。

”其主X体现了( )①“师夷长技以制夷”②“师夷长技以求富”③寻求强国御辱之道④引导着人们关注世界形势A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④D[魏源主X学习西方军事技术,“师夷长技以制夷”,故①正确;洋务派主X“师夷长技以求富”,②错误;魏源的主X以“制夷”为目的,寻求强国御辱之道,③正确;魏源《海国图志》中的主X引导人们了解西方世界,④正确;故选D项。

]3.X之洞说:“不可改变的是基本的人际关系,而不是法律和制度;是圣人之道,而不是机器和工具;是人的思想和意图,而不是那些奇技淫巧。

”对X之洞这一说法分析错误的是( )A.主X复兴儒家为国家的道德基础B.主X采用西方的器械以备实用C.体现X之洞“中体西用”的观点D.说明X之洞积极倡导变法改革D[题干信息体现了X之洞维护中国古代的儒家传统思想道德,主X学习西方器械的“中体西用”观点,故A、B、C三项正确;X之洞是洋务派的代表,主X学习西方的器物,但反对学习西方的制度,故D项错误,符合题意。

辛亥革命的“成功”与“失败”(2018-2019学年贵州省铜仁市第一中学期中考试)钱谷风在《清王朝的覆灭》中说:“辛亥革命成功得仓促,到手的乃是很不彻底的胜利。

孙中山先生的三民主义只完成了第一项——民族主义,其他民权、民生长期挂着欠账。

”这说明辛亥革命A.完成了民族主义革命,解决了中国近代的民族问题B.没有建立起资产阶级共和国C.推翻了清王朝,结束了封建君主专制制度D.实现了平均地权、节制资本【参考答案】C【解题必备】辛亥革命的成功与失败的表现一、成功的表现(1)辛亥革命推翻了清王朝的统治和两千多年的封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国。

(2)人民获得了一些民主权利。

《中华民国临时约法》是中国第一部资产阶级性质的宪法,反映了辛亥革命的成果。

(3)促进了中国人民的觉醒,使民主共和的观念深入人心,民主主义思想成为不可抗拒的历史潮流。

(4)打击了帝国主义在中国的殖民统治,在一定程度上削弱了中外反动势力对民族资本主义的束缚和压制,促进了民族资本主义的发展。

二、“失败”的表现(1)辛亥革命胜利的果实被袁世凯窃取。

袁世凯及其以后的北洋军阀对内维护封建军阀的专制统治,对外出卖国家主权,中国半殖民地半封建社会的性质没有改变。

(2)辛亥革命取得的成果先后被废除。

袁世凯及其以后的北洋军阀拒绝执行《中华民国临时约法》,民主共和徒有其名。

梁启超撰文:“辛亥革命有什么意义呢?第一,觉得凡不是中国人都没有权来管中国人的事;第二,觉得凡是中国人都有权来管中国人的事”。

这反映出他认为辛亥革命A.使民主共和观念深入人心B.增强了国民的民族民主意识C.打击了帝国主义的势力D.扩大了人民的民主自由权利辛亥革命后两年里,全国出现了500多家报馆,标榜民主,评价时政,其中胡鄂公就在天津的《大中华报》上“无日不骂项城(袁世凯)”。

材料反映了辛亥革命后A.社会资讯传播方式的改变B.传统社会道德观念被打破C.言论出版自由制度受尊重D.民主共和的观念深入人心历史上很多时候,播下的是龙种,收获的却是跳蚤。

罗马法的特点和影响(2016年新课标全国卷Ⅰ)德国文学家歌德说,罗马法“如同一只潜入水下的鸭子,虽然一次次将自己隐藏于波光水影之下,但却从来没有消失,而且总是一次次抖擞精神地重新出现”。

对此的正确理解应是,罗马法A.是近代欧洲大陆国家法律的基础B.为欧洲近代社会确立了行为规范C.所维护的民主制度历史影响深远D.不断地改变了欧洲历史发展方向【参考答案】A【解题必备】一、罗马法的基本特征1.从地位上看:罗马法是罗马政治制度的核心,是欧洲历史上第一部比较系统完备的法律体系,是西方政治文明的起源之一。

2.从形式上看:体现出与时俱进、适应时代和形势需要而演变的特点。

3.从内容上看:维护了罗马公民和自由民的社会地位,调整了财产关系,规定奴隶制度和私有财产神圣不可侵犯,具有时代性的特征;内容丰富、体系完善,涉及政治、经济、思想等许多领域。

4.从作用上看:是维系帝国和巩固统治的强有力工具,对后世影响深远。

5.从局限性上看:体现出帝国统治者的意志和要求,对于被统治者而言,不可能真正实现法律面前人人平等。

因此,其实质是维护少数奴隶主利益的工具,属于奴隶制法律体系。

二、罗马法的影响1.积极影响(1)对罗马帝国的影响:①维护罗马帝国的统治。

②为皇帝和元老院的权力提供了法律依据,稳定了社会秩序。

③维护了奴隶制度,保护了统治阶级的政治和经济利益,巩固了帝国的社会基础。

④顺应了经济的发展变化,对公民的平等权利予以理论上的承认及私有财产的保护,进一步稳固了帝国的政治和经济基础。

(2)对欧美的影响:是欧洲历史上最早的一套比较系统完备的法典,对近代欧美资本主义法制建设产生了重要的影响。

(3)对近现代法律的影响:罗马法是欧洲历史上第一部比较系统完备的法典,对后世影响广泛而深远。

①为近代资产阶级的民权理论提供了思想渊源,为资产阶级战胜封建教会和世俗的封建势力、完成资产阶级革命提供了理论武器。

②罗马法是近代资产阶级法学的渊源和近现代法律的先驱。

每周一测1.美国独立战争胜利后建立了邦联制度,华盛顿曾戏称当时美国是“用沙子扭成的绳子”。

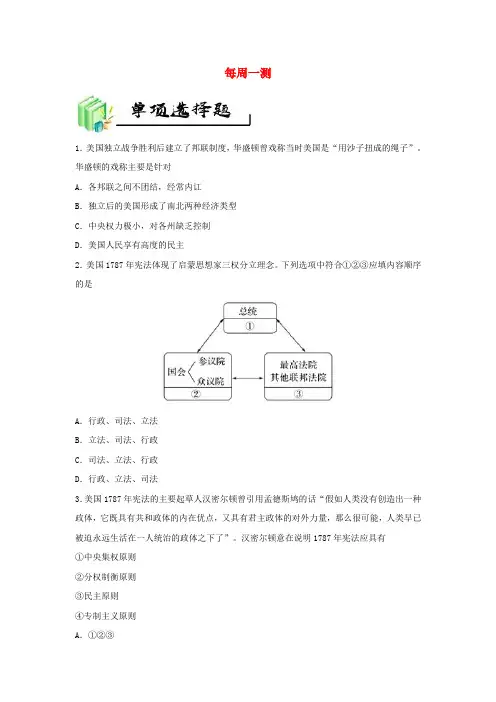

华盛顿的戏称主要是针对A.各邦联之间不团结,经常内讧B.独立后的美国形成了南北两种经济类型C.中央权力极小,对各州缺乏控制D.美国人民享有高度的民主2.美国1787年宪法体现了启蒙思想家三权分立理念。

下列选项中符合①②③应填内容顺序的是A.行政、司法、立法B.立法、司法、行政C.司法、立法、行政D.行政、立法、司法3.美国1787年宪法的主要起草人汉密尔顿曾引用孟德斯鸠的话“假如人类没有创造出一种政体,它既具有共和政体的内在优点,又具有君主政体的对外力量,那么很可能,人类早已被迫永远生活在一人统治的政体之下了”。

汉密尔顿意在说明1787年宪法应具有①中央集权原则②分权制衡原则③民主原则④专制主义原则A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④4.乾隆帝和华盛顿是同一时期东西方世界的杰出人物。

1796年两者同时选择了让出权力,乾隆帝禅位于嘉庆帝,而华盛顿则留下了《告别辞》,谢绝被再次列为总统候选人。

下列关于两人行为的说法正确的是A.为政治民主化做出典范B.让位有着本质的不同C.对君主专制体制的否定D.让位都是无奈之举5.法国托克维尔在《论美国的民主》一书中认为:美国联邦制是“为了把因国家之大而产生的好处和因国家之小而产生的好处结合起来”。

对作者观点理解最全面的是A.实行联邦制,加强了中央政府权力B.地方各州仍有很大的自治权C.中央集权与地方分权结合D.三权分立实现了分权制衡6.法国1875年宪法是在一片冷漠中通过的:人们既无热情,又无掌声。

在温和的右派眼里,这是他们无可奈何地接受的共和国,是“较小的坏事”;左派则把它视为妥协的共和国需要改善。

导致这一现象的主要原因是A.法国民众缺乏参政热情B.民主较专制力量优势薄弱C.宪法是双方妥协的产物D.党派斗争左右政体的选择7.德国自由党成立时,曾要求成立一个“帝国责任内阁”,1884年4月5日联邦议会按照俾斯麦的意见通过决议反对这项要求,决议说:“在德意志帝国境内成立责任内阁制只能削弱各联邦成员目前在联邦议会行使的、由条约给以其保障的权力。

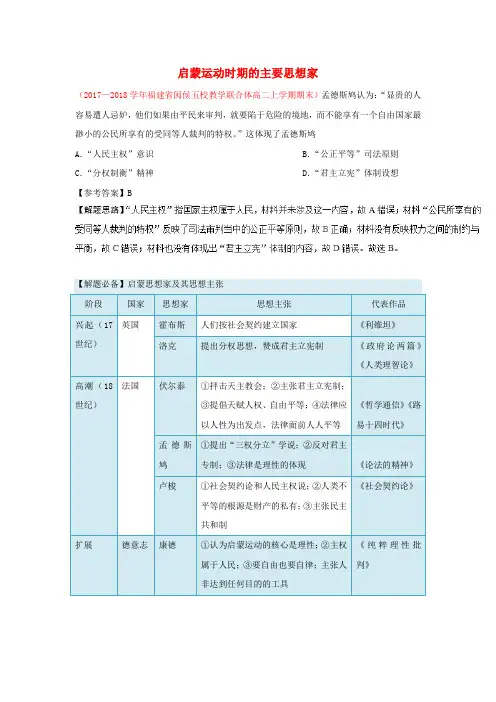

启蒙运动时期的主要思想家(2017—2018学年福建省闽侯五校教学联合体高二上学期期末)孟德斯鸠认为:“显贵的人容易遭人忌妒,他们如果由平民来审判,就要陷于危险的境地,而不能享有一个自由国家最渺小的公民所享有的受同等人裁判的特权。

”这体现了孟德斯鸠A.“人民主权”意识B.“公正平等”司法原则C.“分权制衡”精神D.“君主立宪”体制设想【参考答案】B“在他看来,天主教会应该为人们的盲目狂热、不宽容,以及加诸以人类的无数的不幸负责。

他认为教会是压迫的始作俑者,并极力呐喊‘踩死败类’。

”上述评论针对的启蒙思想家是A.伏尔泰B.孟德斯鸠C.卢梭D.康德卢梭指出:“公共的力量,必须有一个属于它自己的工作机关来使力量集中,并使其在公共意志指导下开始工作,以成为国家与主权间的一种交通工具。

”该材料反映的核心思想是A.政府应充当人民的公仆B.政府权力来自国家主权C.公共意志即为国家法律D.按照社会契约成立政府康德说:“通过一场革命或许可以实现推翻个人专制以及贪婪心和权势欲的压迫,但却绝不能实现思想方式的真正改革。

而新的偏见也正如旧的一样,将会成为驾驭缺少思想的广大人群的圈套。

”这一观点强调A.政治革命,推翻专制B.批判质疑,理性思考C.主权在民,人人平等D.信仰自由,社会契约1.【答案】A【解析】伏尔泰是法国启蒙运动的先驱,对教会进行猛烈抨击并公开宣战,故A项正确;B 主张三权分立思想;C主张主权在民和社会契约思想;D主张思想自由,理性判断。

2.【答案】D3.【答案】B【解析】根据“但却绝不能实现思维方式的真正改革。

而新的偏见也正如镜子一样,将会成为驾驭缺少思想的广大人群的圈套”,说明康德强调思想解放,理性思考,故B正确;A不符合材料主旨,排除;C、D材料没有体现,排除。

第四单元第课社会危机四伏和庆历新政课后强化演练.右图为宋太祖赵匡胤的画像。

他对土地兼并实行的措施是( ).抑制.禁止.放任.鼓励解析:本题考查学生再认再现基础知识的能力。

宋太祖为加强中央集权,对功臣宿将兼并土地采取放任态度。

答案:.北宋时期,出现“富者有弥望之田,贫者无立锥之地”局面的根本原因是( ).官僚占有大量土地.北宋王朝纵容地主兼并土地.地主占有大量土地.封建地主土地所有制的存在解析:题目中的、两项是“富者有弥望之田”的具体表现,并非原因;北宋王朝纵容地主兼并农民的土地是造成土地兼并严重的重要原因,但关键是封建地主土地所有制的存在,这是造成北宋中期阶级矛盾尖锐的根源所在。

答案:.北宋建立后,统治者加强中央集权的措施以集中军权为首,这是因为( ).巩固统治,恢复封建统治秩序.先易后难,经济问题处理起来比较复杂.赵匡胤是后周统兵大将.北方游牧民族威胁中原解析:北宋建立以后,面临的是唐末以来藩镇割据导致国家四分五裂的局面,为巩固统治,恢复封建统治秩序,统治者必须首先集中军权。

答案:.导致北宋中期财政危机的根源是( ).辽夏经常攻宋.宋太祖加强中央集权的措施.土地兼并严重.财政入不敷出解析:首先项是军事方面,排除。

、两项虽然属于经济方面,符合题干要求,但是都属于表现得某一方面,不符合“根源”的限定,由于项,才出现了、、三项的表现,所以项是根源。

答案:.某同学在学习十一世纪初期的北宋史时画了一幅漫画,漫画中的“我们”是指( ).辽.西夏.金.元解析:世纪初,宋辽缔结澶渊之盟,宋接受了屈辱条件。

答案:.《宋史·食货志》记载,北宋“势官富姓,占田无限,兼并冒伪,习以成俗,重禁莫能止”。

造成上述现象的主要原因是( ).北宋冗官,吏治腐败.北宋统治者采取加强中央集权措施.混战不休,农民破产.佛教寺院强占民田解析:题干中的引文反映的是北宋中期土地兼并严重的社会现实,造成这种现象的原因是北宋统治者为巩固中央集权,对功臣宿将兼并土地采取放任态度。

英国君主立宪制的特点及影响(2017-2018学年广东省惠州市高一下学期期末考试)下表为17、18世纪英国议会集会期和立法效率统计表。

据此可知英国1624—1641 1660—1685 1689—1713 1714—1760 1760—1800 年均召开天42 43 122 100天以上100天以上数年均通过法5 15 67 77 209令A.议会主权得到凸显B.国内矛盾日益激化C.行政效率不断提高D.法律体系日臻完备【参考答案】A【解题必备】英国君主立宪制的特点(1)多元一体:英国君主立宪制是君主制、贵族制与民主制三者融为一体的混合物,结束了英国的封建专制制度,走上了资产阶级政治民主化道路。

[巧学巧记]用“一、二、三”概括英国君主立宪制的确立与发展一条主线:议会权力的不断扩大(即代议制的确立、发展、完善)。

二个趋势:国王权力逐渐被削弱,议会权力不断增强。

三个转移:立法权由国王转到议会;行政权由国王转到内阁;政治权利由贵族转到工业资产阶级,并下移到公民。

汤因比曾这样评价一件史事:“顺利地在旧瓶里装了新酒,还不至于引起旧瓶的爆炸。

”并认为:“这可以说是一种宪法方面的胜利,这种胜利应该当作一种惊人的技艺”。

汤因比所评价的是A.美国联邦共和国的确立B.法国共和制度战胜君主制度C.英国君主立宪制的确立D.近代德国宪法和议会装饰下的皇帝专制“国王不能为非”是近代英国著名的宪法原则之一,即国王永远没有是非错误,国家政策中出现的一切错误都不能归咎于国王,国王永远不对国家的任何政治决策负政治责任。

英国这一惯例在近代A.制约了英国资产阶级的权力B.意在为国王的过失进行开脱C.对英格兰政治传统有所捍卫D.体现了“国王统而不治”原则1698年,英国国王威廉三世代表英国与别国政府谈判,签订了反法联盟密约,但这么大的事情直到1700年才为议会和政府所知晓。

尽管议会表示不满,但威廉却行之泰然,认为这次行动并未明显超出他的特权范围。

第8课“从开眼看世界”到维新变法课程标准1.了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程。

2.理解维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用。

重点难点1.掌握鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程。

2.分析近代前期,中国地主阶级和资产阶级救国方案的特点及其影响。

一、“师夷长技以制夷”1.背景(1)鸦片战争失败,极大地震撼了社会各界。

(2)一批官僚士大夫提倡“经世致用”,努力考察世界历史、地理状况。

2.代表人物(1)林则徐①贡献:设立译馆,译成《四洲志》,这是近代中国第一部系统的世界地理志。

②地位:林则徐成为近代中国开眼看世界的第一人。

(2)魏源①贡献:编撰成《海国图志》,提出了“师夷长技以制夷”的思想。

②主张学习西方的军事技术以抵抗外国的侵略。

③作用:启发人们冲破闭关锁国的牢笼,拓宽视野去关注和认识世界;为后来的洋务派和资产阶级改良派进行近代化改革奠定了一定的思想基础。

判断正误(1)林则徐、魏源、康有为是近代中国“开眼看世界”的先驱。

( ×)(2)“师夷长技以制夷”的提出,标志着先进的中国人向西方学习迈出了重要一步。

( √)二、“中学为体,西学为用”1.背景第二次鸦片战争结束后,一些洋务派首领和支持、参加洋务运动的思想家又提出了一系列变革思想。

2.发展过程(1)前期①代表人物及代表作:冯桂芬著《校邠庐抗议》。

②内容:承认中国在许多方面不如西方,主张采西学、制洋器,初步表述了“中学为体,西学为用”的思想,即要用西方的科学技术来维护中国的封建制度和名教纲常。

这一思想在当时成为有识之士的共识。

(2)后期①代表人物及代表作:张之洞撰写《劝学篇》。

②内容:一面强调维护封建制度与伦理纲常,一面主张学习西方以求变革,系统地阐释了“中体西用”的思想理论。

问题思考材料“西人立国……育才于学堂,论政于议院……此其体也。

……中国遗其体而求其用,无论竭蹶趋步,常不相及。

”——郑观应《盛世危言》思考材料中郑观应对洋务运动提出了怎样的批评?他的思想主张是什么?说明了什么?提示批评:洋务运动只引进西方技术,不改变落后的封建制度。

课时分层作业(八) “从开眼看世界”到维新变法(建议用时:30分钟)[学业达标练]1.鸦片战争后“向西方学习”的新思潮兴起。

下列对“师夷长技以制夷”这一主张理解正确的有( )①向西方寻求强国御侮之道②仍然以“天朝上国”自居③其中的“技”重点是指军事技术④已经对中国的落后有了充分的认识A.①②④B.①③④C.①②③ D.①③C[鸦片战争后“向西方学习”的新思潮依然认为中国落后的只是技术,故提出“师夷长技以制夷”的主张。

这说明统治者当时依然坚持“天朝上国”的思想,对自己的落后仍认识不清,故选C项。

]2.《海国图志》记载:“机房织造不用手足,其机动以火烟,可代人力。

以羊毛与棉花纺成洋布、大呢、羽毛皆自然敏速。

……其广推贸易之法,有火轮船航河驶海,不待风水。

用火车往来,一时可行百有八十里。

”这表明《海国图志》( )A.推动了中国近代民主思想的传播B.促进了中国近代民族工业的诞生C.改变了中国闭关锁国的社会现状D.有利于打破闭塞自大的思想藩篱D[《海国图志》通过对西方的先进技术的介绍,有利于打破闭塞自大的思想藩篱,但不足以改变中国闭关锁国的社会现状,D项正确。

]3.费正清认为中国近代史基本上是一部中国对西方做出反应的历史。

古代中国相对稳定的传统秩序一直延续到19世纪,此时它遇到了一种截然不同的而且更为强大的文明。

对此文明首先做出积极反应的是( )A.地主阶级B.农民阶级C.工人阶级D.资产阶级A[西方列强凭借坚船利炮打开了中国的国门,冲击了国人“天朝上国”的固有观念,以林则徐为代表的封建地主阶级提出“师夷长技以制夷”,故A项正确;太平天国时期颁布《资政新篇》,提出农民阶级对西方文明反映的政治主张,不是首先做出反应,故B项错误;无产阶级在五四运动中登上历史政治舞台,不是首先做出反应,故C项错误;维新变法时期明确提出建立君主立宪政体,在中国发展资本主义,不是首先做出反应,故D项错误。

]4.著名史学家陈旭麓在《中国近代社会的新陈代谢》中提出“洋务运动,就其主观动机而言,他们未必有真心打破旧轨,但他们的主张历史的包含着逸出旧轨的趋向。

“开眼看世界”

(2017—2018学年贵州省思南中学高二下学期第一次月考)“当默深(魏源)先生时,与洋人交际未深,未能洞见其肺腑,然‘师长’一说,实倡先声。

”这里所说的“实倡先声”是指

A.编译《四洲志》,引导国人关注了解世界

B.提出“师夷长技以自强”,发起洋务运动

C.编撰《海国图志》,提出向西方学习

D.最早提出了在中国发展资本主义的方案

【参考答案】C

【解题必备】新思潮萌发

1.背景

(1)清朝处于封建社会晚期,危机四伏。

(2)欧美资本主义国家迅速崛起,加紧对外侵略扩张。

(3)鸦片战争后,中国的有识之士开始开眼看世界。

2.内容

(1)林则徐是近代中国“开眼看世界”的第一人。

林则徐在官署中设立译馆,还仿制西方战舰,迈出了“师夷长技”的第一步。

他提倡的学习西方的“长技”主要是指军事技术。

(2)魏源在《海国图志》一书中提出“师夷长技以制夷”的救国主张,明确提出向西方学习的具体内容和方法。

(3)当时介绍世界知识的书籍还有姚莹的《康輶纪行》和徐继畬的《瀛环志略》等。

3.影响

开阔了人们的眼界,引导人们关注世界形势,对当时的思想解放有重要启迪作用。

4.认识

林则徐、魏源向西方学习,迈出了新时代的第一步,但其思想依然有着较深的旧时代烙印,他们对西方的认识依然是肤浅的、表面的,甚至是荒诞的,如魏源主张“师夷长技以制夷”,仍把西方人当作“蛮夷”看待,这体现了其时代局限性。

有学者指出,虽然林则徐是“开眼看世界”的第一人,但其认识仍然没有高于当时中国社会的传统主流思想。

其意在说明林则徐在认识上

A.并非真心主张学习技术

B.尚不足以引领时代潮流

C.并未摆脱天朝上国局限

D.仍然坚持传统对外政策

鸦片战争后,“新思想的萌发”之“新”的主要含义是

A.揭露制度腐朽,呼吁革除弊端

B.批判程朱理学,倡导“经世致用”

C.抛弃“闭关锁国”,放眼看世界

D.寻求强国御侮之道,主张“向西方学习”

魏源在《海国图志》中述及菲律宾、印尼亡国,越南、缅甸抵御外敌时指出“夷烟夷教,毋能人界,嗟我属藩,尚堪敌忾”;他还探讨英国所以强大的原因,对照中国的积弱,提出自守、攻夷、款夷之策。

这反映出魏源

A.认识到社会发展的近代化

B.放弃了天朝上国的观念

C.经世治国的儒生情怀

D.“师夷长技以制夷”的思想

1.【答案】C

【解析】林则徐虽然是“开眼看世界”的第一人,没有高于当时中国社会的传统主流思想,主要是由于林则徐没有超越天朝上国限制,C正确;林则徐主张学习西方,A错误;林则徐引领当时学习西方潮流,B错误;D项与材料主旨不符。

2.【答案】D

3.【答案】C

【解析】根据材料“对照中国的积弱,提出自守、攻夷、款夷之策”,结合魏源的思想主张,可以看出魏源根据实际提出了一些抵抗外敌的主张,反映了他经世治国的儒生情怀,故C 项正确;魏源的认识中没有涉及近代化,故A项错误;材料并没有体现天朝上国的观念发生变化,故B项错误;材料只涉及“制夷”,没有反映魏源要学习西方,故“师夷”的内容在材料中没有体现,故D项错误。