柴科夫斯基《如歌的行板》详解

- 格式:ppt

- 大小:4.14 MB

- 文档页数:13

《如歌的行板》赏析

谈到俄罗斯音乐,就不能不谈到柴科夫斯基;谈到柴科夫斯基,就不能不谈到《如歌的行板》。

《如歌的行板》是柴科夫斯基取材于小亚细亚民谣创作的一首脍炙人口、广为流传的弦乐曲,并逐步演变成为多种乐器独奏或协奏的保留曲目,其中最为地道的是弦乐四重奏。

《如歌的行板》旋律深沉、婉转、凄美,似诉说、似哭泣、似叹息。

这首曲子体现了作者对人生艰辛的感悟,对劳动人民苦难生活的深切同情和无可奈何,听这样的曲子很难不受其打动。

《如歌的行板》是属于那种能够净化人类灵魂的音乐,无论哪个民族、哪个阶层的人,只要良知尚存,都能够从中体会到善良、真诚和同情。

《如歌的行板》全曲由两个主题交替反复而成。

第一主题就是前述的那首优雅的民谣曲调,由二拍与三拍混合作成,毫无雕琢的痕迹。

在幽静的切分音过门后,引出第二主题,这一曲调的感情较为激昂,钢琴伴奏以固执的同一音型连续着,此后又回到高八度的第一主题,后来又反复第二主题,但存在变化。

著名的《如歌的行板》,是柴科夫斯基D大调第一弦乐四重奏第二乐章。

由于作曲家在这部作品中把他的忧郁风格发挥到极至,因此这首作品被誉为柴科夫斯基的“代名词”。

弦乐四重奏,是由小提琴、

小提琴、中提琴、大提琴各担任一个声部演奏的乐曲体裁,也用于音乐会演出。

音乐分析——如歌的行板发布时间:2021-06-03T06:08:12.917Z 来源:《当代教育家》2021年6期作者:张馨予[导读] 本文对柴科夫斯基的作品《如歌的行板》更多涉猎和声和曲式技法上的分析论述来进一步由这首作品更进一步了解柴科夫斯基这位伟大的作家。

西北师范大学 730000摘要:《如歌的行板》是十九世纪伟大的音乐家柴科夫斯基的作品,其作品涉猎广泛,本文对柴科夫斯基的作品《如歌的行板》更多涉猎和声和曲式技法上的分析论述来进一步由这首作品更进一步了解柴科夫斯基这位伟大的作家。

关键词:柴可夫斯基;《如歌的行板》;和声;曲式结构一、作者及作品创作背景彼得·伊里奇·柴可夫斯基(1840-1893),十九世纪伟大的俄罗斯作曲家、音乐教育家,被誉为伟大的"俄罗斯音乐大师"和"旋律大师"。

柴可夫斯基的作品反映了沙皇统治下的俄罗斯广大知识阶层苦闷心理和对幸福美满生活的深切渴望;着力揭示人们的内心矛盾,充满强烈的戏剧冲突和炽热的感情色彩。

其音乐风格影响了很多后来人。

柴可夫斯基作品虽然涉猎很广,但他弦乐四重奏的创作只持续了五年,其中最为著名的是1871年创作的《D大调第一弦乐四重奏》(Op.11),第二乐章《如歌的行板》最为人们所熟知并且钟爱。

《D大调第一弦乐四重奏》是柴可夫斯基在莫斯科时期所创作的,作品采用传统的四乐章套曲布局结构,第二乐章是《如歌的行板》。

编制乐器分别有:小提琴一,二;中提琴;大提琴。

《如歌的行板》,它的主题是一首乌克兰民歌《瓦尼亚坐在沙发上》。

1869年,柴科夫斯基在卡明卡他妹妹家中度夏,每天他都听见一个泥瓦匠唱这支歌,便把它记录了下来。

歌词如下;“瓦尼亚将身坐上沙发,酒瓶酒杯手中拿,他还没有斟满半杯酒,就差人去请卡金卡——女人名”。

从词意来看,泥瓦匠唱的显然是一支油滑的小调。

柴科夫斯基曾作了一番努力去寻找另外的歌词,但未能如愿。

摘 要:柴可夫斯基是19世纪俄国最伟大的音乐家,代表作如《胡桃夹子》《1812序曲》《悲怆》等。

本文选取柴可夫斯基的《D 大调弦乐四重奏》中的第二乐章《如歌的行板》,通过对乐曲结构、和声、旋律及音色的探究来揭示其作品的风格特点。

关键词:柴可夫斯基;结构;和声;旋律一、生平与创作柴可夫斯基(1840—1893),全名彼得·伊里奇·柴可夫斯基(Peter Ilyich Tchaikovsky),是俄罗斯民族乐派中最杰出的作曲家之一,也是19世纪浪漫主义音乐著名的作曲家、钢琴家,被誉为伟大的“俄罗斯音乐大师”。

他的作品旋律优美,情感丰富,创作领域也相当宽广,创作体裁有钢琴曲、协奏曲、交响曲、舞曲、歌剧等。

1869年,29岁的柴可夫斯基在他妹妹家,偶然听到窗外粉刷墙壁的泥水匠在哼唱一支动人的民歌《凡尼亚坐在沙发上》,他马上被这支悠长、缓慢、淳朴的民歌吸引住了,他找到匠人记录下来。

1871年,以这首民歌旋律为主题写成了《如歌的行板》。

这首作品是《D 大调弦乐四重奏》的第二乐章,也是最动人的乐章,很多人把它称为柴可夫斯基的代名词。

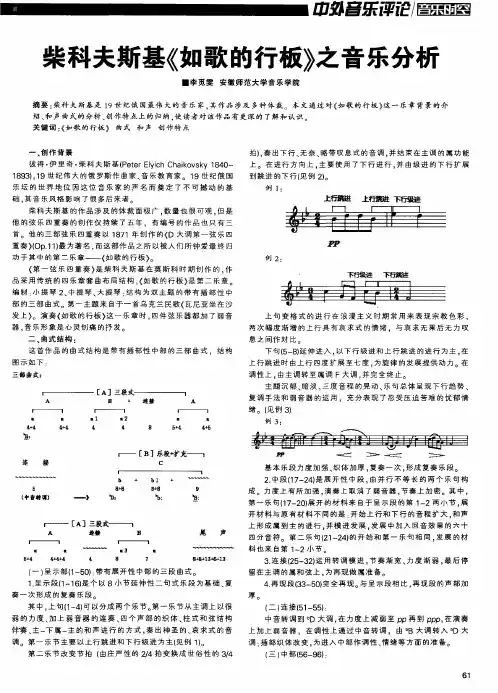

二、音乐风格(一)曲式结构作品的结构可以体现作曲家的技法,也在一定程度上让音乐作品具有逻辑结构,使听众更好地产生共鸣[1]。

图1乐曲以中间部分是插部的复三部曲式写成(见图1),呈示部是单三部曲式,中部是二段体,再现部为变化再现,并缩减为二段体。

呈示部(第1小节—第50小节)为开放型乐部,A 段是两句体结构,乐段反复一次,B 段是A 段的变奏,乐句的材料来自呈示部前两小节,但无重复。

连接部分有9小节,使乐曲平稳过渡到再现段,再现段是完全再现。

连接部分(第50小节—第55小节)力度减弱,为中部做准备。

中部(第56小节—第87小节)为方整型乐部,C'的材料来源于C,这个部分与呈示部相比,半音下行的固定音型持续了26小节,情绪更加激动。

10个小节的连接中使用的材料、织体、伴奏与主题保持一致,使中部的对比材料圆滑地过渡到再现部。

如歌的行板柴可夫斯基唱法

行板唱法是柴可夫斯基的一种特殊演唱风格,以其柔美、流畅和情感细腻而享誉世界。

柴可夫斯基经常在他的歌曲中使用这种唱法,让听众沉浸在梦幻般的音乐氛围中。

行板唱法是一种中速的唱法,通常用于表达温柔、柔和的情感。

在这种唱法中,歌手会把每个音符都拉得很长,同时添加一些颤音和滑音,以增加音乐的情感表现力。

歌手还会使用轻柔、柔和的音色,以及轻轻地吸气和呼气,来表现歌曲中的细节和情感。

柴可夫斯基的行板唱法在他的歌曲《None but the lonely heart》中表现得尤为出色。

歌曲以流畅的旋律和柔和的歌声开头,随后逐渐加强,表达了孤独和失落的情感。

这首歌曲因其美妙的旋律和柴可夫斯基的行板唱法而广受欢迎,成为他最著名的歌曲之一。

总之,柴可夫斯基的行板唱法是一种独特的演唱风格,以其柔美、流畅和情感细腻而备受赞誉。

在他的歌曲中,行板唱法成为了表达复杂情感的一种重要手段,让听众沉浸在梦幻般的音乐氛围中。

- 1 -。

大家评论在线艾振:明杰诗集《如歌的行板》简评时空中的行者——明杰诗集《如歌的行板》简评文/艾振前几天,我终于读完了明杰老师的诗集《如歌的行板》。

第一次听说明杰老师的名字还是在山东教育电视台的一次实习采访里,喧嚣温暖的大厅,熙熙攘攘的人群,陪同老师不经意的提起,却给我留下了深刻的印象。

这次能读到明杰老师的诗集并有幸写下自己的感想,感觉是命运对自己爱好的一次褒奖。

记得当我收到诗集的那天,天空下着小雨,而我正与远方的一位朋友通话,透过话筒,时光彷佛随着思绪回到从前,冬去春来,花落花开,一份感动却一直存在心底。

带着这份感动我翻开了明杰老师的诗集,“雨中忙于收获的人/爱与情斩不断细雨绵绵/哦,依稀看见雨的一端一条木筏漂来/心轻轻说:在那筏上筑一个巢吧/虽是简陋/虽是飘扬不定/却是一个温暖的家”(摘自《春雨中恋上故乡的女孩》)。

当我走进这个雨中的场景,我被诗人那敏锐、感性的内心世界感动了,诗歌是诗人内心最为真挚的话语,雨中的这份情感多像花丛中的彩蝶,悄无声息的点缀着我们的心灵。

雨中的那份爱,是诗人历经沧桑的灵魂写照,正是有了这份爱,天空才能如此蔚蓝,大海才能如此广阔,鸟儿也得以快乐翱翔。

雨是大自然对人类的恩赐,在天与地的净化里,人类的爱不会掺杂任何杂质,为了爱而爱,用最原始的感情书写生命的真谛。

在诗人的笔下,雨被赋予了灿烂夺目的生命,承载着爱的寄托。

诗人一遍又一遍的咏诵,彷佛一位虔诚的信徒在低声祈祷伟大的造物主:“天空下的雨市/鸟儿在巢中数着你颈上的珍珠/我看着这天堂换下的壁画/怎样在你的脚下生存”(《雨市》)。

也好像一位在外多年的游子向远方的爱人倾诉:“两双面雨而笑的眸子/成为雨中生命之碑/雨中的传奇溶化/雨中的呼唤是最美最丽的歌”(《爱情随雨而安》)。

诗人在静静的雨中歌唱爱情,乡音、小涑河、木筏、泥土……一切的一切都成为歌唱爱情的见证,哪怕这些都不再停留,爱情却依然永恒。

爱是诗人对这个世界的无私奉献。

诗人从山间走来,爱的种子也被带到人间,如潘多拉的魔盒,对爱的眷恋让这个世界产生奇迹。

柴可夫斯基《如歌的行板》作品分析关键词:柴可夫斯基;如歌的行板;曲式结构彼得·伊里奇·柴可夫斯基(1840年5月7日—1893年11月6日),是十九世纪俄罗斯杰出的音乐教育家、作曲家。

他被誉为“俄罗斯音乐大师”和“旋律大师”。

他的创作体裁广泛,数量繁多,以极具美感的旋律写作手法闻名于世。

代表作品有:三部舞剧,《睡美人》、《天鹅湖》、《胡桃夹子》;四部协奏曲,以《降b小调第一钢琴协奏曲》和《D大调小提琴协奏曲》最为著名;六部交响曲其中有《第五交响曲》和《第六交响曲》等;十部歌剧,《叶甫根尼·奥涅金》和《黑桃皇后》等;以及《1812序曲》、幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》、《意大利随想曲》和钢琴套曲《四季》等等。

他的创作中大量汲取了俄罗斯民间音乐元素,与俄罗斯本民族音乐文化紧密的联系在一起,他的作品被誉为“俄罗斯之魂”。

创作背景:1869年,29岁的柴科夫斯基住在乌克兰首府基辅附近卡蒙卡他妹妹的庄园里.有一天,他在创作歌剧《女水神》的管弦乐总谱时,听到了窗外粉刷墙壁的泥水匠哼唱的一支民歌,于是柴科夫斯基便被这优美而又淳朴的歌声吸引住。

后来他找到了唱歌的水泥匠,将这首动人的民歌记录了下来,并配上和声,收进了他在这一年中编成的《俄罗斯民歌五十首》(一本改编为钢琴二重奏的民歌集)。

两年以后,他在创作《D大调弦乐四重奏》时,又用这首民歌做了第二乐章的主题,这个乐章就叫《如歌的行板》。

曲式结构:(一)呈示部为带再现的单三部曲式在呈示部的A段中,拍号为2/4拍,调性为降B大调。

主旋律由第一小提琴声部奏出,四个声部都要求加弱音器演奏。

旋律开始在主音B音上,在旋律进行到第三小节时拍号转换为3/4拍,但只持续了一个小节便又回归到2/4拍。

在旋律的进行中,上行多以跳进为主,下行级进居多。

在节奏的选择上,跳进与八分音符节奏型结合,级行与四分音符节奏型结合,再搭配上交错的拍子,这样的安排使得旋律在进行中能够持续平稳的发展。

《如歌的行板》赏析一、创作背景他的这首曲子创作灵感源于他对俄罗斯民间音乐的深厚情感和深刻理解。

他在创作中融入了俄罗斯民间音乐的元素,使得作品充满了浓郁的俄罗斯民族风格,也反映出当时俄国人民的生活状态和内心情感。

二、音乐结构1. 主题旋律- 这首曲子的主题旋律非常优美且具有强烈的情感表现力。

旋律徐缓、深沉,仿佛在诉说着无尽的忧伤。

它的节奏较为平稳,以缓慢的步伐向前推进,如同一个人在沉重地踱步,思考着生活的苦难。

- 主题旋律采用了俄罗斯民间音乐常用的调式,这种调式赋予了旋律独特的色彩,既有暗淡、忧郁的一面,又有一种质朴的美感。

例如,旋律中的音符走向常常是级进与小跳进相结合,形成了一种委婉曲折的线条,就像俄罗斯广袤大地上流淌的河流,蜿蜒而深沉。

2. 曲式结构- B部分与A部分形成对比,在情绪上有一定的起伏变化。

这里的旋律可能会有一些节奏上的松紧变化,或者音区上的高低转换。

它像是在黑暗中出现的一丝希望的曙光,但又很快被压抑下去,重新回到A部分那种深沉的氛围之中。

- 最后是A部分的再现,经过B部分的对比之后,A部分的再现更加深了那种忧伤、压抑的情感,让听众仿佛置身于俄罗斯寒冷的冬日,感受到人们内心的孤寂和无奈。

三、音乐表现手法1. 音色运用- 小提琴在高音区的演奏,如泣如诉,像是一位孤独的歌者在倾诉着内心的痛苦。

中提琴和大提琴则在中低音区提供了坚实的和声基础,它们的音色厚实、低沉,增强了整个音乐的凝重感。

例如,在主题旋律的演奏中,弦乐器的揉弦技巧运用得非常精妙,这种揉弦产生的微微颤动的音波,进一步增强了旋律的情感深度,让听众感受到那种无法言说的忧伤。

2. 节奏处理- 节奏在这首曲子中起到了至关重要的作用。

整体缓慢的节奏是曲子忧伤情感的重要支撑。

在节奏的细节处理上,柴可夫斯基也别具匠心。

例如,在一些长音的处理上,他会运用微妙的节奏变化,使长音不至于呆板,而是充满了内在的张力。

- 偶尔出现的节奏的停顿或者微弱的延迟,就像人们在哽咽时的呼吸,增强了音乐的戏剧性和情感的感染力。

柴可夫斯基如歌的行板引言行板是一种音乐术语,用于描述音乐中的节奏和速度。

柴可夫斯基作为19世纪末和20世纪初最重要的作曲家之一,他的音乐作品中经常出现优美的行板段落。

行板既可以描述悲伤的情感,也可以展现快乐和活力。

本文将探讨柴可夫斯基作品中如歌的行板,阐述其特点和对音乐情感的表达。

柴可夫斯基的音乐特点作为浪漫主义音乐时期最杰出的作曲家之一,柴可夫斯基的音乐充满了浓烈的情感和个人色彩。

他的音乐作品通常表达强烈的情感,如悲伤、温情、狂喜等。

柴可夫斯基的行板段落中充满了感人至深的旋律和曲调,展现了他对音乐情感表达的独特能力。

如歌的行板段落在柴可夫斯基的作品中,有许多行板段落以其如歌般的旋律和柔和的节奏而闻名。

这些行板段落往往出现在他的交响曲、钢琴曲和舞剧音乐中。

1. 交响曲中的行板段落柴可夫斯基的交响曲中有许多令人难忘的行板段落。

例如,他的第四交响曲第三乐章就是一个典型的如歌行板。

这个行板起初以优雅的小提琴独奏开头,然后逐渐发展成为整个乐队的合奏。

旋律优美,节奏轻柔,给人一种安详和宁静的感觉。

2. 钢琴曲中的行板段落在柴可夫斯基的钢琴曲中,行板段落同样令人称道。

例如,他的钢琴奏鸣曲第一乐章中的行板就展示了柴可夫斯基的如歌风格。

这个行板以柔和的和弦进行开头,然后逐渐加入了优美的旋律。

节奏平稳,音符流畅,让人仿佛置身于一片宁静的景色之中。

3. 舞剧音乐中的行板段落柴可夫斯基最著名的舞剧音乐《天鹅湖》中也有一些令人难忘的行板段落。

其中最著名的当属行板舞曲,也是整个舞剧的高潮之一。

这个行板段落以它优美的旋律和温情的情感而闻名,在舞台上以翩翩起舞的姿态展示了柴可夫斯基的如歌才华。

音乐情感的表达通过柴可夫斯基作品中的如歌行板段落,我们可以感受到他对音乐氛围和情感表达的独特处理能力。

这些如歌行板引出了柴可夫斯基内心深处的情感,通过美妙的旋律和舒缓的节奏表达出来。

行板段落中的音乐情感可以让人们感受到悲伤、温馨、喜悦等各种情绪,这是柴可夫斯基创作音乐的核心所在。

柴可夫斯基《如歌的⾏板》雪梅艺苑:柴可夫斯基――《如歌的⾏板》 《如歌的⾏板》这⾸脍炙⼈⼝的名曲是柴可夫斯基1871年创作的《第⼀弦乐四重奏》⾥的⼀个慢乐章。

这⼀乐章是这部作品中最动⼈的⼀章,后来,⼈们常常把这⼀乐章作为单独的作品来演奏和欣赏,甚⾄,“如歌的⾏板”也成为柴可夫斯基的代名词。

⼤⽂豪列夫。

托⽽斯泰听到这⼀乐章⽽说“接触到忍受苦难的⼈民的灵魂深处”,因⽽流下了眼泪。

柴可夫斯基致信托尔斯泰说:“我的⾳乐能使您感动和着迷,我深感幸福和骄傲。

” 我接触古典⾳乐时间不长,接触柴可夫斯基的⾳乐更是不多,当看了戚浦编著的《柴可夫斯基》这本书时,才对柴可夫斯基的⽣长经历、教育经历、⽣平趣事及创作⾳乐的背景有了更深更细的了解。

在他的传记⾥,忧郁和敏感、漂泊和怀乡、神经质和同性恋、苦难、悲哀、沮丧、虚荣⼼、歇斯底⾥以及勤奋⼜勤奋,⼯作⼜⼯作,这些词都是常出现的,他本⼈也就是在这些词织成的暗影下具体的⽣活。

柴可夫斯基的⼀⽣是⾳乐的⼀⽣。

从交响乐、歌剧到浪漫歌曲,他都有涉及,他为每⼀类型注⼊新意,以全然不同的表现⼿法将它们重新揭⽰。

他的《如歌的⾏板》《悲怆交响曲》及歌剧《天鹅湖》《睡美⼈》《胡桃夹⼦》等作品流传⾄今仍是脍炙⼈⼝的名篇杰作,为后⼈留下了⼀笔巨⼤的⾳乐财富。

他的⾳乐结合鲜明流畅的管弦乐法,写出滔滔不绝的优美旋律,在乐曲中表达⾃⼰的强烈的感情,这就造就了他⾳乐震撼⼈的⼒量。

⼀位俄罗斯评论家曾这样说:“19世纪后半叶交响乐作曲家中,在思想和形象的概括上达到贝多芬那样⼒度的唯⼀的⼀位作曲家,他重新使交响乐成为最⾼的⾳乐体裁,把交响曲提到‘最⾼构思艺术的⾼度’提到‘声⾳感情的哲学⽔平’”。

柴可夫斯基⾳乐中的情感是⼈⽣情感,他的⾳乐风格绝不炫奇和卖弄,⽽是对声⾳的精深研究和对技巧适当的把握,把情感融⼊其中,使得柴可夫斯基成为19世纪斯拉夫情调、俄罗斯派最伟⼤的天才。

《如歌的⾏板》这⼀乐章便是柴可夫斯基把声⾳和技巧及情感巧妙融为⼀体的伟⼤⾳乐杰作,此曲为复三部曲式,第⼀部主题是⼀种黯淡的、令⼈窒息的、表达灵魂深处郁闷、苦涩的情绪的旋律。