腹股沟直疝疝囊进入阴囊机制分析

- 格式:pdf

- 大小:261.39 KB

- 文档页数:3

突入阴囊的腹股沟直疝2例【关键词】直疝;阴囊中图分类号 r656.2 文献标识码 b 文章编号 1674-6805(2013)8-0115-011 病例介绍1.1 病例1患者张某某,男性,69岁。

因“右侧腹股沟区可复性肿块6个月”于2009年8月2日入院。

既往慢性支气管炎病史10年。

入院查体:站立时右侧腹股沟区可及一约8 cm×6 cm×6 cm肿块突出,质软,光滑,部分突入阴囊。

平卧时可回纳,按住腹股沟内环处肿块仍可突出至阴囊。

腹股沟超声:疝囊自腹壁下动脉内侧通过,提示右侧腹股沟直疝可能性大。

胸正位片示:双肺纹理增强,慢性支气管炎。

余常规术前检查未见明显异常。

入院第3日在硬膜外麻醉下作右侧腹股沟斜切口,术中游离后见疝囊由直疝三角突出,疝环约5 cm×6 cm,腹横筋膜薄弱,疝囊位于腹壁下动脉内侧,经腹股沟外环疝入阴囊。

术中诊断:右侧腹股沟直疝。

采用强生uhs补片行腹膜前间隙无张力疝修补术。

患者住院7 d痊愈出院。

术后随访至目前无复发。

1.2 病例2患者李某某,男性,78岁。

因“左侧腹股沟现可复性肿块10年,增大5天”于2010年5月31日入院。

既往前列腺增生病史20年。

入院查体:站立时左侧腹股沟区可及一约5 cm×4 cm×5 cm肿块突出,部分突入阴囊。

平卧时可回纳,按住腹股沟内环处肿块未突出至阴囊。

腹股沟超声:疝囊自腹壁下动脉内侧通过,提示左侧腹股沟直疝可能性大。

余常规术前检查未见明显异常。

入院第2日在硬膜外麻醉下作左腹股沟斜切口,术中探查见疝囊由直疝三角突出,位于腹壁下动脉内侧,内容物为小肠,腹横筋膜明显薄弱,疝囊经腹股沟外环坠入阴囊。

术中诊断:左侧腹股沟直疝。

采用强生uhs补片行腹膜前间隙无张力疝修补术。

患者住院8 d痊愈出院。

术后2个月行前列腺电切术,术后排尿状况改善。

随访至目前无复发。

2 讨论腹股沟直疝是腹股沟疝的一种类型,约占腹股沟疝的5%~15%。

腹股沟斜疝分类标准腹股沟斜疝,也称为腹股沟疝,分类标准如下:1. 按疝发生的解剖部位分类:斜疝:从内环进入腹股沟管的疝。

直疝:从直疝三角凸起的疝。

股疝:经股环进入股管的疝。

马鞍疝:斜疝和直疝同时存在。

复合疝:同时存在以上两种或两种以上类型的疝。

股血管周围疝:位于股血管前方或外侧的疝。

2. 按疝内容物进入疝囊的情况分类:易复性疝:疝内容物在站立或活动时突出,但在平躺休息或用手推送后可以返回腹腔。

难复性疝:疝内容物不能完全回纳,但并未发生嵌顿,疝内容物也未发生器质性病理改变。

嵌顿性疝:疝内容物在疝环处受压,通常伴有疼痛、肠梗阻等症状,但并未出现缺血坏死。

绞窄性疝:作为嵌顿性疝的并发症,疝内容物出现缺血坏死,可能导致肠穿孔、肠坏死、腹膜炎等严重并发症。

3. 特殊类型疝:Richter疝(肠管壁疝):突出的疝内容物仅为部分肠壁,而非整个肠管,因此患者通常不会出现肠梗阻症状。

Littre疝(小肠憩室疝):突出的疝内容物是小肠憩室,通常指Meckel憩室。

滑疝:疝内容物为膀胱、乙状结肠或者回盲部。

逆行性嵌顿疝:突出的小肠严重扭曲,通常存在多处的肠坏死。

阑尾嵌顿疝:此类型的疝内容物为阑尾,并发生了嵌顿。

4. 根据是否进入阴囊分类:斜疝可以经内环口进入阴囊,表现为腹股沟及阴囊肿块。

直疝也可进入阴囊,但相对斜疝少见,大多表现为腹股沟肿块。

股疝等不会入阴囊。

此外,腹股沟斜疝还可以根据病因分为先天性和后天性。

其中,先天性腹股沟斜疝主要是由于鞘状突未闭所致,而后天性腹股沟斜疝则可能由多种因素引起,如手术、外伤、感染、慢性咳嗽、慢性便秘、排尿困难、腹水、妊娠、举重、长期腹壁劳力等。

以上分类标准有助于医生对腹股沟斜疝进行准确的诊断和治疗。

如果您或他人疑似患有腹股沟斜疝,请尽快就医,以便得到专业的医疗建议和治疗。

腹股沟直疝和斜疝的区别腹股沟直疝和斜疝是常见的腹股沟区域疝气的类型,它们在发病机制、症状和治疗等方面有一些明显的区别。

本文将详细介绍腹股沟直疝和斜疝的区别。

腹股沟疝是指在腹股沟区域形成的腹部器官通过腹股沟管进入阴囊或大阴唇等位置的异常情况。

直疝和斜疝是腹股沟疝的两种主要类型。

首先,腹股沟直疝和斜疝的发病机制不同。

腹股沟直疝是指腹股沟内支持腹壁的肌肉或腹膜薄弱部位在腹压增加时发生突出,形成一个直径可变的疝门,并且疝囊与腹腔相通。

而腹股沟斜疝是指腹腔内的脂肪组织或腹膜囊从腹股沟内环肌和腹横肌的缺损处突出。

腹股沟直疝主要是由腹内压大和腹股沟内结构的薄弱引起,而腹股沟斜疝则是更多与解剖结构的缺陷有关。

其次,腹股沟直疝和斜疝的症状也有一些不同之处。

腹股沟直疝常见的症状包括腹股沟区域的肿块、不适感或轻度疼痛,可能会加重咳嗽、打喷嚏或用力时。

病人可能会觉得刺痛或灼热的疝囊。

这是因为直疝通常是肠管或脂肪组织通过疝门突出形成的。

而腹股沟斜疝则常常表现为腹股沟区域的肿块,病人可能会感到压迫或轻度疼痛,但通常不会有明显的刺痛或灼热感。

斜疝的病因通常是脂肪或腹膜囊组织通过腹股沟内环肌和腹横肌的缺损处形成的。

最后,腹股沟直疝和斜疝的治疗方法也有所不同。

对于腹股沟直疝,手术是最常见的治疗方法,可以通过手术修补腹股沟区域的腹壁缺陷,以防止疝囊的再度突出。

经过手术后,病人通常需要适当的休息和恢复时间。

而对于腹股沟斜疝,手术也是主要的治疗方法,通过修补腹股沟内环肌和腹横肌的缺损处,以防止脂肪或腹膜囊的再度突出。

在手术后,病人也需要适当的休息和恢复时间。

综上所述,腹股沟直疝和斜疝在发病机制、症状和治疗等方面存在一些明显的区别。

了解这些区别可以帮助临床医生对患者的病情进行准确的判断和治疗。

同时,对于患有腹股沟直疝或斜疝的患者来说,了解这些区别也可以帮助他们更好地了解自己的病情,并参与并配合治疗过程。

突入阴囊的腹股沟直疝2例【关键词】直疝;阴囊中图分类号 r656.2 文献标识码 b 文章编号 1674-6805(2013)8-0115-011 病例介绍1.1 病例1患者张某某,男性,69岁。

因“右侧腹股沟区可复性肿块6个月”于2009年8月2日入院。

既往慢性支气管炎病史10年。

入院查体:站立时右侧腹股沟区可及一约8 cm×6 cm×6 cm肿块突出,质软,光滑,部分突入阴囊。

平卧时可回纳,按住腹股沟内环处肿块仍可突出至阴囊。

腹股沟超声:疝囊自腹壁下动脉内侧通过,提示右侧腹股沟直疝可能性大。

胸正位片示:双肺纹理增强,慢性支气管炎。

余常规术前检查未见明显异常。

入院第3日在硬膜外麻醉下作右侧腹股沟斜切口,术中游离后见疝囊由直疝三角突出,疝环约5 cm×6 cm,腹横筋膜薄弱,疝囊位于腹壁下动脉内侧,经腹股沟外环疝入阴囊。

术中诊断:右侧腹股沟直疝。

采用强生uhs补片行腹膜前间隙无张力疝修补术。

患者住院7 d痊愈出院。

术后随访至目前无复发。

1.2 病例2患者李某某,男性,78岁。

因“左侧腹股沟现可复性肿块10年,增大5天”于2010年5月31日入院。

既往前列腺增生病史20年。

入院查体:站立时左侧腹股沟区可及一约5 cm×4 cm×5 cm肿块突出,部分突入阴囊。

平卧时可回纳,按住腹股沟内环处肿块未突出至阴囊。

腹股沟超声:疝囊自腹壁下动脉内侧通过,提示左侧腹股沟直疝可能性大。

余常规术前检查未见明显异常。

入院第2日在硬膜外麻醉下作左腹股沟斜切口,术中探查见疝囊由直疝三角突出,位于腹壁下动脉内侧,内容物为小肠,腹横筋膜明显薄弱,疝囊经腹股沟外环坠入阴囊。

术中诊断:左侧腹股沟直疝。

采用强生uhs补片行腹膜前间隙无张力疝修补术。

患者住院8 d痊愈出院。

术后2个月行前列腺电切术,术后排尿状况改善。

随访至目前无复发。

2 讨论腹股沟直疝是腹股沟疝的一种类型,约占腹股沟疝的5%~15%。

简介疝囊经过腹壁下动脉外侧的腹股沟管深环(内环)突出,向内、向下、向前斜行经过腹股沟管再穿出腹股沟管,再穿出腹股沟浅环(皮下环),并可进入阴囊,称为腹股沟斜疝(indirect inguinal hernia)。

[1]约占腹股沟疝的90%,是最常见的腹外疝。

与小儿腹股沟斜疝不同,成人腹股沟斜疝(adult inguinal hernia)是在腹膜鞘状突已经完全闭塞以后,因内环部薄弱而形成斜疝,疝囊进入腹股沟管是通过其后壁上的薄弱点而不是在精索之内,是后天获得性疝,故亦称后天性腹股沟斜疝成人腹股沟斜疝有时不易与直疝鉴别,特别是在一些病史较长、疝孔较大的情况。

2病因1.存在腹横筋膜不同程度的薄弱或缺陷。

2.腹横肌和腹内斜肌发育不全对本病也起着重要作用。

腹横筋膜和腹横肌的收缩可把凹间韧带牵向上外方,而在腹内斜肌深面关闭了腹股沟深环。

如腹横筋膜和腹横肌发育不全,这一保护作用就不能发挥而容易发生疝。

[1]3.女性有子宫圆韧带穿过腹股沟管,因此也有类似的腹膜突起并降入大阴唇,如未闭锁亦可形成斜疝。

4.此外,先天性发育不良导致腹股沟管生理掩闭机制缺陷亦是腹股沟斜疝的重要病因之一。

3临床表现症状1.腹股沟部肿块:腹股沟斜疝的重要临床表现是腹股沟部有一肿块突出。

早期肿块较小可局限于腹股沟部随病程进展,肿块逐渐增大并进入阴囊,形成上端狭小并向外斜行入腹股沟管,下端宽大、丰满,类似梨状的典型腹股沟斜疝肿块。

易复性腹股沟斜疝肿块常在站立、行走劳动或咳嗽时出现,安静和平卧休息时自动回纳或用手按摩后消失。

难复性腹股沟斜疝是由于疝内容物与疝内壁经常摩擦发生轻度炎症,使两者之间逐渐形成粘连,以致疝内容物不能完全推回腹腔。

故肿块仅有不同程度缩小,而不随体位、腹压的变化而完全消失。

常见于病程长、疝囊大的病人。

2.局部胀痛:易复性腹股沟斜疝除腹股沟部有肿块外,常无特殊症状偶感局部胀痛,甚至引起上腹或脐周隐痛。

难复性腹股沟斜疝则表现为不同程度的酸胀和下坠感。

突入阴囊的腹股沟直疝2例标签:直疝;阴囊1 病例介绍1.1 病例1患者张某某,男性,69岁。

因“右侧腹股沟区可复性肿块6个月”于2009年8月2日入院。

既往慢性支气管炎病史10年。

入院查体:站立时右侧腹股沟区可及一约8 cm×6 cm×6 cm肿块突出,质软,光滑,部分突入阴囊。

平卧时可回纳,按住腹股沟内环处肿块仍可突出至阴囊。

腹股沟超声:疝囊自腹壁下动脉内侧通过,提示右侧腹股沟直疝可能性大。

胸正位片示:双肺纹理增强,慢性支气管炎。

余常规术前检查未见明显异常。

入院第3日在硬膜外麻醉下作右側腹股沟斜切口,术中游离后见疝囊由直疝三角突出,疝环约5 cm×6 cm,腹横筋膜薄弱,疝囊位于腹壁下动脉内侧,经腹股沟外环疝入阴囊。

术中诊断:右侧腹股沟直疝。

采用强生UHS补片行腹膜前间隙无张力疝修补术。

患者住院7 d痊愈出院。

术后随访至目前无复发。

1.2 病例2患者李某某,男性,78岁。

因“左侧腹股沟现可复性肿块10年,增大5天”于2010年5月31日入院。

既往前列腺增生病史20年。

入院查体:站立时左侧腹股沟区可及一约5 cm×4 cm×5 cm肿块突出,部分突入阴囊。

平卧时可回纳,按住腹股沟内环处肿块未突出至阴囊。

腹股沟超声:疝囊自腹壁下动脉内侧通过,提示左侧腹股沟直疝可能性大。

余常规术前检查未见明显异常。

入院第2日在硬膜外麻醉下作左腹股沟斜切口,术中探查见疝囊由直疝三角突出,位于腹壁下动脉内侧,内容物为小肠,腹横筋膜明显薄弱,疝囊经腹股沟外环坠入阴囊。

术中诊断:左侧腹股沟直疝。

采用强生UHS补片行腹膜前间隙无张力疝修补术。

患者住院8 d痊愈出院。

术后2个月行前列腺电切术,术后排尿状况改善。

随访至目前无复发。

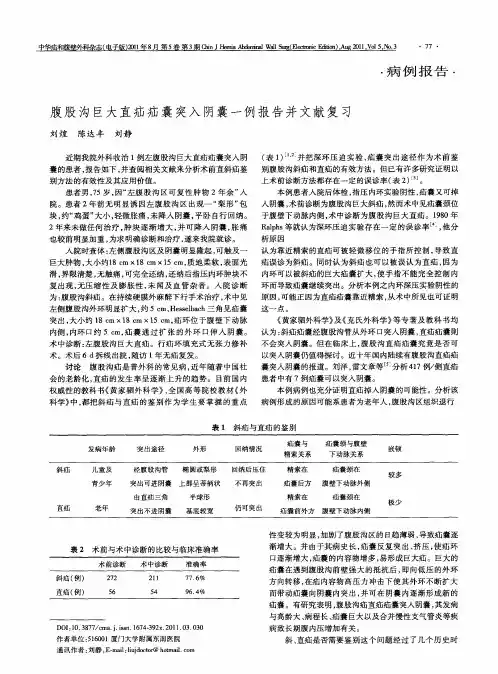

2 讨论腹股沟直疝是腹股沟疝的一种类型,约占腹股沟疝的5%~15%。

目前国内的权威著作《黄家驷外科学》认为腹股沟直疝疝囊不进阴囊;全国高等院校教材7年制版《外科学》认为“直疝绝不进入阴囊”。

病例分析--腹股沟疝并嵌顿(1)病史摘要:男,49岁,3小时前解大便后出现右下腹疼痛,右下腹可触及一包块,既往体健。

主诉:右下腹痛并自扪及包块3小时。

(2)体格检查:体温:T 37.8℃,P 101次/分,呼吸22次/分,BP 100/60mmHg,腹软,未见胃肠型蠕动波,肝脾肋下未及,于右侧腹股沟区可扪及一圆形肿块,约4cm×4cm大小,有压痛、界欠清,且肿块位于腹股沟韧带上内方。

(3)辅助检查:实验室检查:血常规:WBC 5.0×109/L,N 78%。

尿常规正常。

多普勒超声检查:沿腹股沟纵切可见一多层分布的混合回声区,宽窄不等,远端膨大,边界整齐,长约4~5cm。

腹部X线检查:可见阶梯状液气平。

问:(1)简述该病人的诊断及诊断依据。

(2)简述该病人的鉴别诊断。

(3)简述该病人的治疗原则。

答:1.诊断:嵌顿性腹股沟斜疝合并肠梗阻。

诊断依据:℃右下腹痛并自扪及包块3小时;℃有腹胀、呕吐,类似肠梗阻表现;腹部平片可见阶梯状液平,考虑肠梗阻可能;腹部B超考虑,腹部包块内可能为肠管可能;℃有轻度毒性反应或是中毒反应,如T 37.8℃,P 101次/分,白细胞中性分类78%;℃腹股沟区包块位于腹股沟韧带上内方。

2.鉴别诊断:①睾丸鞘膜积液:鞘膜积液所呈现的肿块完全局限在阴囊内,其上界可以清楚地摸到;用透光试验检查肿块,鞘膜积液多为透光(阳性),而疝块则不能透光。

②交通性鞘膜积液:肿块的外形与睾丸鞘膜积液相似。

于每日起床后或站立活动时肿块缓慢地出现并增大。

平卧或睡觉后肿块逐渐缩小,挤压肿块,其体积也可逐渐缩小。

透光试验为阳性。

③精索鞘膜积液:肿块较小,在腹股沟管内,牵拉同侧睾丸可见肿块移动。

④隐睾:腹股沟管内下降不全的睾丸可被误诊为斜疝或精索鞘膜积液。

隐睾肿块较小,挤压时可出现特有的胀痛感觉。

如患侧阴囊内睾丸缺如,则诊断更为明确。

⑤急性肠梗阻:肠管被嵌顿的疝可伴发急性肠梗阻,但不应仅满足于肠梗阻的诊断而忽略疝的存在;尤其是病人比较肥胖或疝块较小时,更易发生这类问题而导致治疗上的错误。

医诊通全科■黄志明(蓝山县人民医院)什么是疝气在临床上,疝(Hernia)被定义成人体中器官或器官的某个部分离开正常的解剖位置,通过先天性或者后天形成的薄弱点、缺损位置或者或孔隙进入到其他部位。

腹股沟疝这类疝气疾病可能发生在个体成长的各个阶段中,而初期的童年时期是疾病的高峰发生阶段,腹股沟疝患者中男性这占比达到80%~90%。

腹壁疝即发生在肚脐处的疝气疾病,肚脐内部呈圆环向外凸起。

婴儿、儿童脐疝患者占比大概为10%~20%,成年女性的脐疝患病率也相对较高。

阴疝(阴囊坠胀)男性发生在阴囊位置,患者自感出现了明显的阴囊坠胀,病情眼严重时显著肿大,给日常行走造成了很大的麻烦。

女性群体这类疝则多发生在卵巢处,经常产生坠胀疼痛感。

切口疝该类疝多集中发生在早先原外科手术切口创伤疤痕位置。

切口疝在外科手术术后数个月或者数年后发生。

疝气的病理病因有哪些多数疝气的病因是由于体内局部长期存在着薄弱区。

一般来讲,腹壁的薄弱区域是先天的,个体伴随年龄的增加,因承受创伤或者外科手术切口而变得更加四薄弱。

抬举重物或者从事重体力活动时会造成疝气症状表现加重。

和女性群体相比较,男性群体的疝气患病更高,但任何年龄段、任何群体均有发生疝气的风险,本病的诱发因素多样且复杂,包括哪些会带给腹壁增加额外压力的动作或活动项目,例如慢性咳嗽或哮喘,比如长期吸烟者出现的咳嗽;肥胖体征;大小便时腹部受力;妊娠期;抬举起重物时腹部承受压力等。

疝气的临床诊断与治疗有哪些腹股沟斜疝疝囊经常是从腹壁下动脉外侧的腹股沟管深环(内环)突出到体表,朝向内、下、前斜行通过腹股沟管,再穿出腹股沟管浅环,并且可以延展进到阴囊。

(1)症状表现及诊断。

腹股沟管外环位置形成可复性肿块时,患者最明显的症状表现是早期在长时间站立位、行走或产生咳嗽动作时肿块会沿着腹股沟管斜行突向外环口。

伴随时间的推移肿块体积会逐渐扩增且伸进阴囊。

肿块上端狭窄,下端宽大似梨状,并且外观上好像存在着一柄笠行伸到腹股沟管。

腹壁疝、腹股沟疝及股疝的超声诊断摘要】目的讨论腹壁疝、腹股沟疝及股疝的超声诊断。

方法根据患者临床表现结合检查结果进行诊断并治疗。

结论彩超检查依据肿块内容物、动态变化、血管,与周围组织、腹壁下动脉及精索、阴囊的关系,确定或排除疝的诊断。

腹股沟疝、股疝及直疝的声像图表现可归纳为;疝囊内容物为肠管呈多层中强回声,肠壁有多条彩色血流,腔内气泡为动态点状强回声。

【关键词】腹壁疝腹股沟疝股疝超声诊断【病理与临床概要】疝系腹腔内容物自某处突入腹壁。

疝囊由壁层腹膜构成,囊内常含肠管、部分大网膜;依其发生部位不同,偶有其他组织。

疝的大小不定,小者为一结节,大者达数厘米,不行治疗与日俱增。

内容物自由出入为可复原性疝;周围粘连或疝囊颈收缩内容物不能返回,为不可复原性疝或箝闭性疝,后者肠管循环受阻、充血、水肿以至坏死为绞窄性疝。

临床表现为腹部某处,腹股沟中部有软性肿块,或既往有腹部手术史,腹部加压时由原切口处突出圆形肿物,平卧时逐渐消失;直立、用力咳嗽时疝囊的回声向下冲击。

老年人严重巨大疝囊肿块突入阴囊上方,平卧时则不能消失。

箝闭性疝肠管循环受阻、充血水肿及绞窄性疝有剧烈疼痛。

腹壁疝、脐疝【病理与临床概要】先天或后天因肥胖、腹部膨胀、腹水,妊娠,由环形开口突出一小圆形肿物,脐部出现为脐疝。

在剑突与脐之间,中线出现圆形肿物为上腹壁疝。

大小为1~2cM部披有腹膜。

肿物触诊时可扪及环形开口,内容物可为大网膜的一小部分及脂肪,偶含肠或胃壁一部分,腹压增加时明显。

【超声表现】1.上腹中线或脐窝圆形肿物呈中高回声,为肠管构成,由腹壁、脐窝突出环形开口,突出于腹壁及皮下。

2.环形开口,超声显示腹壁腹膜的纤细高回声、肌层的肌纤维纹理与脂肪层中低回声连续中断构成开口。

疝囊表面有腹膜,咳嗽、腹压增加,疝囊体积增大,平卧位变小或消失。

3.囊内可见肠蠕动及液气泡的活动。

腹股沟斜疝【病理与临床概要】胎儿时睾丸及精索沿腹股沟管进入阴囊,该处肌力纤弱。

腹股沟疝疾病介绍腹股沟疝是指腹腔内脏器通过腹股沟的缺损向体表突出所形成的疝,俗称"疝气"。

腹股沟疝又分为斜疝和直疝。

从斜疝多发于儿童及青壮年男性,直疝多发于老年男性。

发病率以腹股沟斜疝占绝大多数。

腹股沟斜疝,多为右侧,也可两侧发病,一般发病早期无明显症状;仅在腹股沟区出现一个梨形或椭圆形包块,可有坠胀感觉,随后包块经常反复出现。

当成人长久站立、行走或体力劳动,儿童玩耍腹内压增高时出现;休息或平卧后腹内压降低时包块又消失。

病程较长时包块往往可以坠入同侧阴囊内。

少数患者可形成巨大疝且疝内容物难以还纳入腹腔者可称为“难复性疝”。

当疝块被嵌、勒、卡住而完全不能还纳,伴有明显疼痛者则称为“嵌顿疝”,严重者可危及生命。

腹股沟直疝好发于男性老年人,该部位无先天性潜在通道而系组织薄弱的缘故。

其包块呈球形,不进入同侧阴囊,由于疝块基底部宽,一般很少发生嵌顿。

1.1 疾病病因腹壁强度降低引起腹壁强度降低的潜在因素很多,最常见的因素有:①某些组织穿过腹壁的部位,如精索或子宫圆韧带穿过腹股沟管、股动静脉穿过股管、脐血管穿过脐环等处;②腹白线因发育不全也可成为腹壁的薄弱点;③手术切口愈合不良、外伤、感染、腹壁神经损伤、老年、久病、肥胖所致肌萎缩等也常是腹壁强度降低的原因。

生物学研究发现,腹股沟疝病人体内腱膜中胶原代谢紊乱,其主要氨基酸成分,羟脯氨酸含量减少,腹直肌前鞘中的成纤维细胞增生异常,超微结构中含有不规则的微纤维,因而影响腹壁的强度。

另外发现,吸烟的直疝病人血浆中促弹性组织离解活性显著高于正常人。

腹内压力增高慢性咳嗽、慢性便秘、排尿困难(如包茎、膀胱结石)、腹水、妊娠、举重、婴儿经常啼哭等是引起腹内压力增高的常见原因。

正常人虽时有腹内压增高情况,但如腹壁强度正常,则不致发生疝。

1.2 病理生理1.3 简述腹股沟区是前外下腹壁一个三角形区域,其下界为腹股沟韧带,内界为腹直肌外侧缘,上界为髂前上棘至腹直肌外侧缘的一条水平线。