疝

- 格式:ppt

- 大小:6.74 MB

- 文档页数:84

疝的名词解释疝是指腹内器官脱出或下垂到腹股沟区域或腹壁疝孔内,形成可见或可触及的突出物的一种疾病。

疝主要发生在腹股沟、脐部和胸腔等部位,其中以腹股沟疝最为常见。

腹股沟疝是指腹内器官(通常为腹腔内脏如肠道、腹膜)的脱出或下垂到腹股沟区域内,在腹壁的疝孔内形成一个突出物。

腹股沟疝的发生与腹股沟区域的解剖结构有关,包括腹股沟环、腹直肌、腹横肌、腹内斜肌等。

腹股沟疝多数为先天性,即出生时就存在的疝,但也有一部分是后天因素导致的,如肌肉过度劳损、腹壁组织松弛等。

腹股沟疝可以分为直肠疝和斜肠疝两种类型。

直肠疝是腹腔内肠道脱出经过内外腹环间隙突出到腹股沟区域。

斜肠疝是大网膜斜支脱垂或网上脂膜和肠道脱出经内外腹环间隙的一部分突出到腹股沟区域。

腹股沟疝的症状主要包括突出物可见或可触及的肿块,肿块的大小随活动和姿势的改变而变化,可伴随疼痛、不适和压迫感等。

严重的疝可引起腹股沟区域肌肉萎缩和组织坏死,导致肠梗阻和腹中器官缺血等并发症。

治疗腹股沟疝的方法主要包括手术和保守治疗两种。

手术治疗是最常见的方法,可以通过手术将腹腔内器官复位并修补腹壁的疝孔,以防止脏器再次脱出。

手术方法包括开放手术和腹腔镜手术,选择何种手术方法应根据病情和医生的建议进行决定。

保守治疗主要是指通过穿戴腹股沟疝垫或疝带等辅助器械来缓解疼痛和不适,但这种治疗方法并不能治愈疝,只能缓解症状。

总之,疝是指腹内器官脱出或下垂到腹股沟区域或腹壁疝孔内形成可见或可触及的突出物的一种疾病。

腹股沟疝是最常见的疝类型,可以分为直肠疝和斜肠疝两种类型。

治疗方法主要包括手术和保守治疗,手术治疗是最有效的方法。

要根据病情和医生的建议选择合适的治疗方法,以防止疝再次发生和并发症的发生。

疝分类及防治_疝分类及防治疝是人体腹部肌肉薄弱或开裂的区域,导致脂肪组织或肠等人体器官通过这个位置向外,在皮下构成明显突出,伴有不适感和疼痛。

十分长时间站立、大小便或举重物时症状会愈加明显。

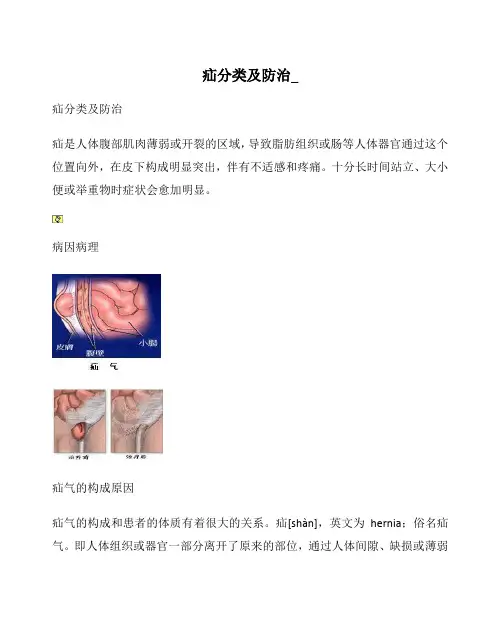

病因病理疝气的构成原因疝气的构成和患者的体质有着很大的关系。

疝[shàn],英文为hernia;俗名疝气。

即人体组织或器官一部分离开了原来的部位,通过人体间隙、缺损或薄弱部位进入另一部位。

俗称“小肠串气〞,有脐疝、腹股沟直疝、斜疝、切口疝、手术复发疝、白线疝、股疝等。

患病的因素有很多,包括会给腹壁增加额外压力的动作或活动,如:慢性咳嗽、或哮喘,如吸烟者的咳嗽;喷嚏,肥胖〔腹部过肥〕;大小便时腹部受力〔用力排便〕;怀孕〔妇女妊娠〕;小儿过度啼哭;举起重物时腹部受力;老年腹壁强度退行性变等原因,腹腔内产生负压,导致腹腔内气压增大,迫使腹腔内的游离脏器如:小肠、盲肠、大网膜、膀胱、卵巢、输卵管等脏器见孔就钻,原来的部位,通过人体正常的或不正常的薄弱点或缺损、孔隙进入另一部位。

大部分疝是由于人体内有长期存在的薄弱区。

通常腹壁的薄弱区域是与生俱来的,会随着年龄的增长,遭受创伤或手术切口变得更薄。

举重物或干重体力活会加剧疝的严重程度。

固然男性得疝气比女性愈加普遍,但疝还是会发生在任何人身上。

病理解剖典型的腹外疝腹外疝由疝囊、疝内容物和疝外被盖等组成。

疝囊是壁层腹膜的憩室样突出部,由疝囊颈和疝囊体组成。

疝囊颈是疝囊比拟狭窄的部分,是疝环所在的部位,是疝突向体表的门户,又称疝门,亦即腹壁薄弱区或缺损所在。

各种疝通常以病门部位作为命名根据,例如腹股沟疝、股疝、脐疝、切口疝等。

疝内容物是进入疝囊的腹内脏器或组织,以小肠为最多见,大网膜次之。

此外如盲肠、阑尾、乙状结肠、横结肠、膀胧等均可作为疝内容物进入疝囊,但较少见。

疝外被盖是指疝囊以外的各层组织。

中医关于疝的描绘(医源资料库):疝,病名。

指内脏凸出或因寒袭而致引痛之类的病证。

“ 疝气”是老百姓通俗的一种叫法,医学上称为疝,是腹腔内器官或组织经腹壁缺损或薄弱部位而突出于体表外形的的。

人类多数疝的发生是由于肠管通过腹壁薄弱部位,突出来形成你可看见和感觉到的肿块。

医学上多指腹股沟疝,包括斜疝、直疝、股疝。

疝有先天性之分和后天性之分,但其对人所造成的临床表现,病理损害和并发症是一样的。

其发生原因,不外有局部腹壁薄弱区形成和长期腹压增高两个因素,尤其进入老年,不分男女,上述因素愈加明显,造成疝的发病率相应增加,影响人的生活质量。

腹股沟疝、股疝、切口疝的发生症状是什么?疝是可以看到和感觉到的。

你可以注意到腹部或腹股沟附近有肿块出现,当你平躺时可能消失或者依然存在,偶尔可以感到疼痛憋胀,当运动时,这种症状更加明显。

用手积压时,常可听到“叽咕”的肠管声。

为什么疝会疼痛?当疝早期出来时,你会感到不舒服,特别是当咳嗽、举重物或站立很长时间时。

这是由于体内的组织在一定的压力下被推进,进入薄弱点,当更多的组织被推进,进入腹壁的薄弱区域时,压力增加压迫神经感到疼痛。

当疝进一步发展和恶化,你会感到剧烈的疼痛。

什么样的人易患疝?据不完全统计,中国每年大约有超过数百万的疝患者,60岁以下发病3.6‰,60岁以上11.8‰。

腹股沟疝常见于男性患者,主要原因是由于在胚胎发育时期,睾丸下降过程时造成腹股沟管后壁的腹壁缺损,由此肠管和网膜膨出,形成疝块,可下降至阴囊。

斜疝、直疝多发生在腹股沟区,男性多见;股疝一般发生在大腿根部,常见于女性。

疝对人有什么伤害?疝是小儿、中年、老年常见病,一旦发病,不能自愈。

尽管它不会在短时间内恶化。

对人的影响:1、早期或轻度症状患者会感到局部疼痛、下腹坠胀、腹痛、消化不良等。

病情不断发展后,由于肿块坠入阴囊,会造成活动及行走不便,生活质量下降。

2、严重者,疝复位困难,会发生嵌顿,如不及时处理,会造成肠坏死,甚至危及生命。

您需要手术吗?使您接受手术治疗有两个重要原因:(1)及时的手术治疗可预防嵌顿疝发生所带来的危险性(肠坏死),并且消除由于疼痛给你日常生活带来的烦恼。

疝气是一俗语,医学称为腹股沟疝,又叫小肠气、气蛋、偏坠等。

该病的发病机理是腹股沟管处局部肌肉发育缺陷,导致该处不能承受腹腔压力。

当腹腔压力超过其承受能力时,腹内容物(肠管、大网膜、卵巢、子宫、膀胱等)即由此薄弱区向外突出,形成一半圆、园、椭圆、梨形等囊性肿块。

胚胎时发育不良(孕妇体质不佳、感冒、多病、环境质量差)、早产儿、爱哭闹儿易患疝气,重体力劳动、体质下降、便秘、咳嗽、排尿不畅是成年人的主要诱发因素。

疝气出现后均能在局部摸到上述形状的包快。

自觉有坠胀感、坠痛、绞痛、恶心、呕吐等症状,久之则有不排大便、不放屁、呕吐加重、吐黄色胃内容物,持续超过十二小时则有可能导致肠管坏死继发更加严重的并发症,甚或危及生命。

疝气自出生到年老均可发病,但以婴幼儿较多,左侧少于右侧,双侧更少,女性则明显少于男性。

其危害在于影响睾丸或卵巢发育,影响消化功能,严重时肠坏死继发弥漫性腹膜炎。

疝气的治疗主要是手术根治,术中可以根据局部不同的缺陷进行相应手术矫治。

其他如激光、局部注药、疝气带压迫效均不佳,极易复发,且易合并一些并发症,不宜采用。

婴幼儿手术时间一般不超过十分钟,手术当天可回家,且不换药、不拆线、不输水、不留疤,回家后仅口服几天消炎药,一趟即可。

成人手术时间约四十分钟,需换药布。

新科技产品疝补片有降低成人术后并发症及复发率的最佳效果,如经济条件允许建议最好使用。

修昌外科门诊部根据术中使用材料不同分为多种价位以适应不同人群要求。

婴幼儿术后半年内谨防咳嗽及剧烈哭闹、用力,成人则不可干重活或负重,防咳嗽、便秘、排尿不畅等。

如预防不当可造成复发并需再进行手术。

学龄儿童休息两天即可有条件(接送,不上体育课)的上学,成人则需休息2-7天。

手术治疗疝气一般多在三个月龄以后进行。

根据性别、年龄、肿块大小、时间长短、张力高低、有无嵌顿,方法也有不同。

术前不能感冒、咳嗽、流鼻涕、发热、腹泻、传染病及其他疾患,并需空腹四小时以上特别是婴幼儿四小时内禁止入口任何东西(包括水、奶、糖等)。

疝的名词解释疝是指某些组织因受压力、经常性活动或损伤而形成的疝膜和积液。

疝病可分为内疝和外疝两类。

内疝紧张组织在继发性压力下继续扩大,外疝紧张组织因受到外力而移位。

疝的形式主要有:1.疝内疝是指组织的紧张形成一个囊,并移动,向身体的腹腔内部。

内疝可分为腹腔、腹壁和骨盆内疝三种,它们的治疗和护理方法不同。

(1)腹腔内疝,是指腹内机能器官(如肝脏、胆囊、胃、肠等)由于受外力撞击或其他原因引起紧张,而形成向腹腔内部移动的疝。

腹腔内疝常见于小肠,治疗时基本上主要采用外科手术进行切除或修补。

(2)腹壁内疝,也叫抽肌内疝,是由于腹壁的抽肌(如肋间肌、腹直肌、腹外斜肌等)由于受外力撞击或其他原因引起紧张,而形成向腹腔内部移动的疝。

腹壁内疝多见于儿童,若不及时治疗,可引发慢性腹痛、恶心和腹水等症状。

(3)骨盆内疝,是由于受外力撞击或其他原因引起紧张,而形成向骨盆腔内部移动的疝。

此类疝常发生于子宫、盆腔或阴道,治疗时往往需要术中切断疝病肌,再进行缝合修补。

2.疝外疝是指组织的紧张形成一个囊,并移动,向体表或皮下。

外疝可分为皮下外疝和体表外疝,它们的治疗和护理方法不同。

(1)皮下外疝,也叫肌骨内疝,是指在肌肉、椎间盘、腱、韧带和骨骼结构等组织受压力而引起紧张,而形成向皮下移动的疝。

皮下外疝多见于大腿、肩部、腰部、肘部等部位,治疗时可采用药物治疗或通过外科手术治疗。

(2)体表外疝,也叫皮外疝,是指在皮肤、肌腱和非骨骼结构等组织受压力而引起紧张,而形成向体表移动的疝。

体表外疝多见于脸部、颈部、腋下等部位,治疗时通常可采用外科手术治疗或采用中成药治疗。

疝的护理工作主要做到以下几点:1.注病情:针对不同病症进行护理,及时发现并处理压力性疝病;2.质护理:不但要满足患者的营养需要,而且要满足疝病的特殊需要;3.理护理:帮助患者建立良好的心理态度,积极面对治疗,提高积极性;4.动护理:要控制好身体的活动,促进血液循环,缓解疼痛;5.动护理:引导患者在不过度疲劳的情况下适当进行活动,使疝病更快恢复;6.他护理:熟悉疝病的知识,了解疝病治疗的原则,按照诊断采取相应的护理措施。

疝的诊断技巧

诊断疝的技巧通常包括以下几个方面:

1. 病史询问:医生会仔细询问患者的病史,包括是否有腹股沟或脐周的突出物、疼痛、压迫感等症状,以及这些症状出现的时间、是否有加重或缓解的因素。

2. 体格检查:医生会对患者进行仔细的体格检查,主要包括观察和触诊。

观察时注意是否有腹股沟或脐周的凸起,是否有明显的疝囊蠕动。

触诊时会感觉到一个软性、坚实、有弹性的肿块,尤其在咳嗽或用力时会更加明显。

3. 咳嗽实验:医生会让患者咳嗽,因为咳嗽时腹内压力增加,有助于触诊到疝囊的扩张。

4. 影像学检查:如果疝的诊断不确定,医生可能会要求进行影像学检查,如超声检查、CT扫描或MRI。

这些检查可以提供更详细、直观的影像结果,帮助确定疝的类型和位置。

5. 诊断性治疗:如果疑似疝但无法确认,医生有时会进行诊断性治疗以确定诊断。

例如,医生可能会进行手法复位,即通过操作将肿块重新推入腔内。

如果肿块被成功复位,则可能是疝的诊断。

疝名词解释

疝是指腹腔内脏器官通过腹壁的腹股沟区域向腹股沟外突出的一种疾病。

它通常是由于腹股沟内膈和腹壁肌肉群的薄弱,导致腹内器官突出逐渐形成的。

疝可以发生在多个部位,常见的有腹疝、脐疝、胸腔疝等。

腹疝是指腹股沟区域的疝,分为直疝和斜疝两种。

直疝是指腹内器官通过腹壁内侧的腹股沟环突出,形成腹股沟外疝囊,通常是由于腹内压力增高引起的。

斜疝是指腹疝囊在腹壁外侧的腹股沟管内突出,通常是由于腹股沟管的结构异常或功能失调引起的。

脐疝是指脐部的疝,通常是由于胚胎期腹壁的闭合不完全导致。

在脐部形成脐环,腹腔内的脏器沿着脐环向外膨出形成脐疝囊。

脐疝通常是婴儿时期常见的一种疾病,可以自行消退,但也有部分病例需要手术治疗。

胸腔疝是指位于胸腔的器官向胸廓外突出的疝,通常是由于胸腔内压力增高或胸壁的薄弱所致。

胸腔疝可以发生在解剖上的多个部位,常见的有食管裂孔疝、膈疝等。

胸腔疝的症状通常包括呼吸困难、胸闷、胸痛等,严重的情况下甚至可能出现呕吐、食管溃疡等并发症。

总体而言,疝是一种常见的腹壁疾病,其中腹疝、脐疝和胸腔疝是最常见的类型。

它们通常需要根据患者的具体情况进行治疗,常见的治疗方式包括手术修补疝孔、增强腹壁肌肉的支撑能力等。

对于某些复杂的疝,可能还需要进行器官移植等手术

治疗。

及时诊断和治疗疝是非常重要的,以避免疝的扩大和并发症的发生。

疝的类型及分类疝是指腹腔内脏器官通过自然或异常的腹壁缺损或薄弱部位,顺着腹壁缺损或薄弱处突出的现象。

根据疝的类型和分类,我们可以对疝进行详细的了解和分析。

一、疝的类型:根据疝的发生部位和原因,疝可分为以下几个类型:1. 腹股沟疝:腹股沟疝是指脏器通过腹股沟管突出至阴囊或大阴唇,这是最常见的疝类型之一。

腹股沟疝又可分为直股沟疝和斜股沟疝两种。

2. 脐疝:脐疝是指脏器通过脐环突出形成的疝囊,多见于婴幼儿和儿童,也可见于成年人。

3. 疝的其他类型:如胸腔疝、骨盆腔疝等。

二、疝的分类:根据疝囊形成的部位和特点,疝可分为以下几个分类:1. 并发疝:并发疝是指疝囊内同时包含腹腔内脏器官和腹壁的其他组织,如肠管、大网膜、脂肪等。

2. 复发疝:复发疝是指疝囊在手术治疗后再次发生突出的情况。

3. 继发疝:继发疝是指疝囊的形成与其他因素有关,如手术切口感染、腹腔内压力增高、肌肉松弛等。

4. 嵌顿疝:嵌顿疝是指疝囊的颈部狭窄,使脏器无法自行复位,导致血液循环障碍,甚至发生坏死。

5. 间歇性疝:间歇性疝是指疝囊在腹压增高时突出,腹压减低时复位。

6. 外疝:外疝是指疝囊穿出腹壁,形成与体外相通的通道。

7. 内疝:内疝是指疝囊仅穿出腹壁内层,未形成体外通道。

了解了疝的类型和分类后,我们可以更好地进行预防和治疗。

预防疝的关键在于加强腹壁肌肉的锻炼,避免过度用力、重物提拿等动作。

对于已经发生的疝,一般需要手术治疗。

手术方法根据疝的类型和分类不同而异,如腹股沟疝可采用开放手术或腹腔镜手术等。

在手术治疗后,患者需要注意术后护理和康复训练,避免剧烈运动和重物提拿,保持大便通畅,避免咳嗽、打喷嚏等动作。

同时,定期复查和随访也是必不可少的。

疝是一种常见的疾病,根据疝的类型和分类,我们可以更好地了解和应对疝的发生和治疗。

预防是最重要的,加强腹壁肌肉锻炼和注意生活习惯对于预防疝的发生非常重要。

同时,对于已经发生的疝,及时进行手术治疗是必要的,术后的康复护理和随访也是不可忽视的。

疝气治疗知多少疝气为人体组织、器官部分离开之前的位置,经人体间隙、薄弱位置、缺损位置进入到另外的位置。

在临床中,疝气有很多种,如脐疝、股疝、腹股沟直疝、斜疝以及切口疝等,疝气的发生和咳嗽、妇女妊娠、喷嚏、小儿过度啼哭、腹部过肥以及老年人腹壁强度退化等存在着密切的关系。

疝气的形成和患者自身体质存在着很大的关系,最为主要的原因就是气血不畅。

腹部外科所说疝一般是指腹外疝,腹腔内脏器经腹壁薄弱位置或者缺损位置突出至体表,可形成疝,对此,疝的内容物一般为腹腔内的器官,比如膀胱、肠道或者大网膜等。

若腹腔内器官进入至腹腔内空隙,一般被叫做腹内疝,体表无法看见。

就腹外疝结构来讲,其包含有疝内容物、疝囊以及疝被膜等,在腹外疝中腹股沟疝最为常见,所占比重大约是90%左右;而后为股疝,所占比重大约是5%,比较常见的腹外疝还有切口疝、白线疝以及脐疝等。

股疝多发生于中年经产妇女,是指自腹股沟下方卵圆窝位置突出的疝气,疝块通常不大。

脐疝是指自肚脐向外突出的半球形疝,研究表示,大部分儿童脐疝是先天发育不全,再加上儿童常常哭闹或者咳嗽所致。

疝气常发生于腹股沟区,在触诊的时候能摸到肿块,其中小儿疝气大部分是因换尿布、健康门诊或者入浴时被检出。

当出现疝气后,机体腹压上升,影响患者消化系统,同时还会引起便秘、下腹部坠胀、腹痛以及腹胀气等症状,导致机体吸收能力以及体质下降,容易使患者产生疲劳感。

腹股沟疝的发生容易使患者生殖系统、泌尿系统受到影响,造成老年疝气者尿频、夜尿增多以及尿急等。

当小儿疝气发生后,部分患儿可能因疝气内肠管或者网膜受挤压、碰撞而出现炎性肿胀,不便于疝气回纳,造成疝气嵌顿,甚者还会引起腹部剧烈疼痛、肠坏死或者肠梗阻等,威胁到患者生命安全。

疝气在保守治疗下,能够阻止疝气发展,然而这种治疗方式治疗速度比较慢,一般适合轻度疝气患者,对于中老年患者,因其年龄较大,自身多项机能衰退,以保守治疗的方式进行治疗,很难控制病情变化,在这种情况下可采取非手术方式辅助治疗。

腹股沟疝疾病介绍腹股沟疝是指腹腔内脏器通过腹股沟的缺损向体表突出所形成的疝,俗称"疝气"。

腹股沟疝又分为斜疝和直疝。

从斜疝多发于儿童及青壮年男性,直疝多发于老年男性。

发病率以腹股沟斜疝占绝大多数。

腹股沟斜疝,多为右侧,也可两侧发病,一般发病早期无明显症状;仅在腹股沟区出现一个梨形或椭圆形包块,可有坠胀感觉,随后包块经常反复出现。

当成人长久站立、行走或体力劳动,儿童玩耍腹内压增高时出现;休息或平卧后腹内压降低时包块又消失。

病程较长时包块往往可以坠入同侧阴囊内。

少数患者可形成巨大疝且疝内容物难以还纳入腹腔者可称为“难复性疝”。

当疝块被嵌、勒、卡住而完全不能还纳,伴有明显疼痛者则称为“嵌顿疝”,严重者可危及生命。

腹股沟直疝好发于男性老年人,该部位无先天性潜在通道而系组织薄弱的缘故。

其包块呈球形,不进入同侧阴囊,由于疝块基底部宽,一般很少发生嵌顿。

1.1 疾病病因腹壁强度降低引起腹壁强度降低的潜在因素很多,最常见的因素有:①某些组织穿过腹壁的部位,如精索或子宫圆韧带穿过腹股沟管、股动静脉穿过股管、脐血管穿过脐环等处;②腹白线因发育不全也可成为腹壁的薄弱点;③手术切口愈合不良、外伤、感染、腹壁神经损伤、老年、久病、肥胖所致肌萎缩等也常是腹壁强度降低的原因。

生物学研究发现,腹股沟疝病人体内腱膜中胶原代谢紊乱,其主要氨基酸成分,羟脯氨酸含量减少,腹直肌前鞘中的成纤维细胞增生异常,超微结构中含有不规则的微纤维,因而影响腹壁的强度。

另外发现,吸烟的直疝病人血浆中促弹性组织离解活性显著高于正常人。

腹内压力增高慢性咳嗽、慢性便秘、排尿困难(如包茎、膀胱结石)、腹水、妊娠、举重、婴儿经常啼哭等是引起腹内压力增高的常见原因。

正常人虽时有腹内压增高情况,但如腹壁强度正常,则不致发生疝。

1.2 病理生理1.3 简述腹股沟区是前外下腹壁一个三角形区域,其下界为腹股沟韧带,内界为腹直肌外侧缘,上界为髂前上棘至腹直肌外侧缘的一条水平线。

腹部疝分类:

1.易复性疝:这是疝气分类中的一种,特点为疝块容易回纳,或通

过压迫回纳。

2.难复性疝:疝块不能回纳或不能完全回纳入腹腔内,但不引起严

重症状的疝。

难复性疝有时会伴有腹胀、消化不良、便秘等症状。

3.嵌顿性疝:此类型常发生在劳动或排便等腹内压骤增时,其临床

特点为疝块突然增大,并伴有明显疼痛,平卧或用手推送肿块不能回纳,肿块紧张发硬,且有明显触痛。

若不及时治疗,将会发展为绞窄性疝。

4.绞窄性疝:这是疝气分类中的一种危急类型。

患者若是最终发展

为绞窄性疝,会出现呈持续性剧烈腹痛,呕吐频繁,呕吐物含咖啡样血液或出现血便,有的患者还会出现感染、中毒性休克、意识模糊等症状,甚至危及生命。