03《论语导读》第三课

- 格式:ppt

- 大小:1.46 MB

- 文档页数:26

《论语》读本--《学⽽篇》(1--8课)第⼀篇《学⽽篇》第 1 课:《学⽽篇》的第⼀章⼀、原⽂:⼦⽈:“学⽽时习之,不亦说乎?有朋⾃远⽅来,不亦乐乎?⼈不知,⽽不愠,不亦君⼦乎?”⼆、译⽂:孔⼦说:“学了,⼜时常温习和实习,不是很愉快吗?有志同道合的⼈从远⽅来,不是很⾼兴的事吗?⼈家不了解我,我也不怨恨、恼怒,这样的⼈,不也是⼀个有品德的君⼦吗?”三、注释:⼦:名词,中国古代对于有地位、有学问的男⼦的尊称,有时也泛称男⼦。

《论语》书中“⼦⽈”的⼦,都是指孔⼦⽽⾔。

⽈:动词,⽂⾔⽂中的“⽈”字等于现在的“说”字学:动词⽤作名词,孔⼦在这⾥所讲的“学”,主要是指学习西周的礼、乐、诗、书等传统⽂化典籍。

⽽:连词,然后。

时:副词,意为“在⼀定的时候”或者“在适当的时候”。

习:动词,指温习、实习、练习的意思。

之:代词,指代学习的内容。

《论语》读本- 2 -不:疑问副词,表反问。

亦:相当于现代汉语的“也”字,副词,表承接。

说:同假字,同悦。

愉快、⾼兴的意思。

乎:语⽓词,相当于现代汉语的“吗”字,加强语⽓。

有:同假字,通“友”字。

朋:同在⼀位⽼师门下学习的⼈相互之间叫朋,这⼉指志同道合的⼈。

⾃:介词。

“从”的意思。

乐:与“说”有点区别。

内⼼喜为“悦”,喜形于外为“乐”。

知:了解、理解的意思。

“知”后⾯省略宾语“⾃⼰”。

愠:⾳yùn,恼怒,怨恨。

君⼦:《论语》书中的君⼦,有时指有德者,有时指有位者。

此处指孔⼦理想中具有⾼尚⼈格的⼈。

四、体会:本章有三层意思:1、学习是⼀件快乐的事情,要“学”与“习”并重。

2、⼀个⼈在社会上有志同道合的朋友才有乐趣。

3、不要强调别⼈不理解、不了解⾃⼰。

不去抱怨别⼈。

第 2 课:《学⽽篇》的第⼆章《论语》读本- 3 -⼀、原⽂:有⼦⽈:“其为⼈也孝弟,⽽好犯上者,鲜矣;不好犯上,⽽好作乱者,未之有也。

君⼦务本,本⽴⽽道⽣。

孝弟也者,其为⼈之本与!”⼆、译⽂:有⼦说:“⼀个⼈要是能孝顺⽗母,敬重兄长,但却喜好触犯上级,这样的⼈是从来也没有的。

孔子《论语》(节选)Analects of Confucius(excerpted)繁体字诵读[1:1]子曰:“學而時習之, 不亦説乎?有朋自遠方來, 不亦樂乎?人不知而不慍, 不亦君子乎?”汉英双语诵读子曰:学而时习之,不亦说乎?Confucius said: "Is it not pleasant to learn with a constant perseverance and application?子曰:有朋自远方来, 不亦乐乎?Is it not delightful to have friends coming from distant quarters?人不知而不愠,不亦君子乎?Is he not a man of complete virtue, who feels no discomposure though men may take no note of him?"繁体字诵读[2:4]子曰:“吾十有五而志于學, 三十而立, 四十而不惑, 五十而知天命, 六十而耳順, 七十而從心所欲, 不踰矩。

”汉英双语诵读子曰:“吾十有五而志于学,Confucius said: "At fifteen my heart was set on learning;三十而立,at thirty I stood firm;四十而不惑,at forty I had no more doubts;五十而知天命,at fifty I knew the mandate of heaven;六十而耳顺,at sixty my ear was obedient;七十而从心所欲,不逾矩。

”at seventy I could follow my heart's desire without transgressing the norm."繁体字诵读[2:15]子曰:“學而不思則罔, 思而不學則殆。

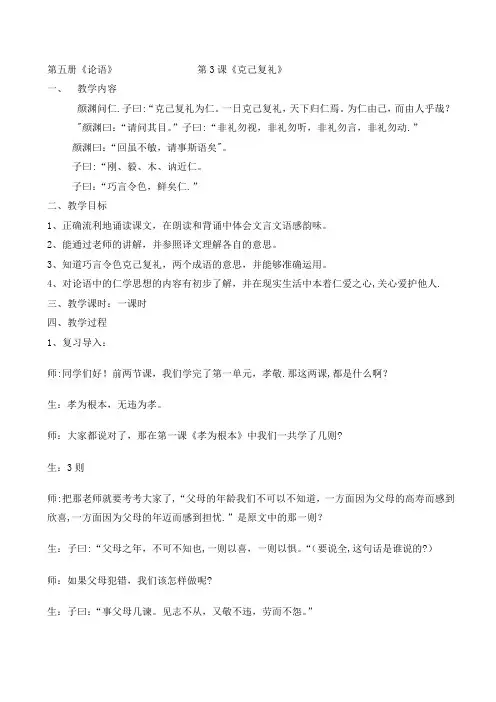

第五册《论语》第3课《克己复礼》一、教学内容颜渊问仁.子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉?"颜渊曰:“请问其目。

”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动.”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣"。

子曰:“刚、毅、木、讷近仁。

子曰:“巧言令色,鲜矣仁.”二、教学目标1、正确流利地诵读课文,在朗读和背诵中体会文言文语感韵味。

2、能通过老师的讲解,并参照译文理解各自的意思。

3、知道巧言令色克己复礼,两个成语的意思,并能够准确运用。

4、对论语中的仁学思想的内容有初步了解,并在现实生活中本着仁爱之心,关心爱护他人.三、教学课时:一课时四、教学过程1、复习导入:师:同学们好!前两节课,我们学完了第一单元,孝敬.那这两课,都是什么啊?生:孝为根本,无违为孝。

师:大家都说对了,那在第一课《孝为根本》中我们一共学了几则?生:3则师:把那老师就要考考大家了,“父母的年龄我们不可以不知道,一方面因为父母的高寿而感到欣喜,一方面因为父母的年迈而感到担忧.”是原文中的那一则?生:子曰:“父母之年,不可不知也,一则以喜,一则以惧。

“(要说全,这句话是谁说的?)师:如果父母犯错,我们该怎样做呢?生:子曰:“事父母几谏。

见志不从,又敬不违,劳而不怨。

”师:你们太厉害了,全都记住了.我要提高难度,换一种考法。

“孝悌也者,其为仁之本与。

”是什么意思啊,谁来回答?生:孝悌大概就是人的根本吧!(孝悌是做人的根本。

)备用:(复习:孝指孝敬父母,悌指尊敬兄长。

)师:看来同学们下课都有好好复习啊。

做的真棒!谁还记得第一课给大家讲了几个故事啊?生:(可能说的不全,因为毕竟不能复习故事)《百里负米》,《单衣顺母》(要注意引导孩子说出故事的名字)师:子路百里之外去买米,闵子骞单衣顺母。

师:同学们把第一课记得这么好,老师要看看同学们的第二课记得怎么样!第二课有哪几个人向孔子问孝啊!抢答!生:四个,分别是孟懿子,孟武伯,子游,子夏。

![《论语》导读[优秀范文5篇]](https://uimg.taocdn.com/83059303ef06eff9aef8941ea76e58fafab045a9.webp)

《论语》导读[优秀范文5篇]第一篇:《论语》导读《论语》导读【教学目标】一、知识与能力1、了解孔子及其生活的时代特征,感受孔子对后世的影响;2、解读《论语》中关于“孝”的论述及其影响;3、激发学生阅读中国古代经典名著的兴趣并培养学生的阅读能力。

二、方法与过程1、学生通读《论语》寻找并勾画《论语》中论述“孝”的句子和篇章,查阅字典结合注释疏通文字,读懂字面意思;2、学生边读边做边做旁批,读完后同学之间交流心得体会。

三、情感态度与价值观1、通过学生的学习和教师的引导,帮学生培养感恩意识,最终将其付诸于行动;2、激发学生阅读中国古代经典名著的兴趣。

【教学重难点】1、引导学生理解《论语》中“孝”的内涵并体会其现实意义;2、通读《论语》了解其核心思想及其对后世的影响。

【教学时数】1课时【教学过程】教学过程:一、导入新课:1988年7月1日,法国《堪培拉日报》刊登了75位诺贝尔奖获得者发出的联名倡议:“如果人类要在21世纪生存下去,必须回到2500年前去汲取孔子的智慧。

”这个不平凡的宣言,点燃了整个世界研究学习中国传统文化的圣火。

西方学者尚且如此重视中国优秀的传统文化,那么我们中国人更应该学习继承中华民族优秀的文化传统。

今天,让我们走近孔子,走进《论语》。

二、走近孔子:孔子:(前551-前479)名丘,字仲尼,春秋时鲁国人,我国最伟大的思想家、教育家,最伟大的典籍整理编订家,晚年修订六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

孔子开创了私人讲学的风气,是儒家学派的创始人。

其儒家思想对中国和世界都有深远的影响,孔子被列为“世界十大文化名人”之首。

并赢得很多世界名人的盛赞:伏尔泰:“东方找到一位智者” 李约瑟:“孔子是‘无冕皇帝’” 爱默生:“孔子是哲学上的华盛顿”司马迁:“高山仰止,景行行止。

虽不能至,然心向往之。

” 小结:作为世界文化名人,作为中国传统文化的代表,孔子是伟大的,几千年来,影响了一代又一代中国乃至外国知识分子,其地位是至高无上的。

《论语》第三篇:八佾篇原文及翻译《论语》第三篇:八佾篇原文孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”三家者以《雍》彻,子曰:“'相维辟公,天子穆穆’,奚取于三家之堂?”子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”林放问礼之本,子曰:“大哉问!礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易也,宁戚。

”子曰:“夷狄之有君,不如诸夏之亡也。

”季氏旅于泰山。

子谓冉有曰:“女弗能救与?”对曰:“不能。

”子曰:“呜呼!曾谓泰山不如林放乎?”子曰:“君子无所争,必也射乎!揖让而升,下而饮。

其争也君子。

”子夏问曰:“'巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮’何谓也?”子曰:“绘事后素。

”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也,始可与言《诗》已矣。

”子曰:“夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。

文献不足故也,足则吾能征之矣。

”子曰:“禘自既灌而往者,吾不欲观之矣。

”或问禘之说。

子曰:“不知也。

知其说者之于天下也,其如示诸斯乎!”指其掌。

祭如在,祭神如神在。

子曰:“吾不与祭,如不祭。

”王孙贾问曰:“'与其媚于奥,宁媚于灶’,何谓也?”子曰:“不然,获罪于天,无所祷也。

”子曰:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。

”子入太庙,每事问。

或曰:“孰谓鄹人之子知礼乎?入太庙,每事问。

”子闻之,曰:“是礼也。

”子曰:“射不主皮,为力不同科,古之道也。

”子贡欲去告朔之饩羊,子曰:“赐也!尔爱其羊,我爱其礼。

”子曰:“事君尽礼,人以为谄也。

”定公问:“君使臣,臣事君,如之何?”孔子对曰:“君使臣以礼,臣事君以忠。

”子曰:“《关雎》,乐而不淫,哀而不伤。

”哀公问社于宰我,宰我对曰:“夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰使民战栗。

”子闻之,曰:“成事不说,遂事不谏,既往不咎。

”子曰:“管仲之器小哉!”或曰:“管仲俭乎?”曰:“管氏有三归,官事不摄,焉得俭?”“然则管仲知礼乎?”曰:“邦君树塞门,管氏亦树塞门;邦君为两君之好,有反坫。

《论语》八佾(yì)篇第三共二十六章3.1 孔子谓季氏①,“八佾②舞于庭,是可忍,孰不可忍也?”【译文】孔子谈到季氏,说,“他用六十四人在庭院中奏乐舞蹈,这样的事他都忍心去做,还有什么事情不可忍心做出来呢?”【注释】①季氏:鲁国正卿季孙氏,即季平子。

②八佾:佾,行列的意思。

古代舞以八人为列。

天子八佾,六十四人。

诸侯六佾,大夫四佾,士二佾,十六人。

或说:六佾三十六人,四佾十六人,二佾四人。

今不从。

季孙氏于其家庙之庭作八佾之舞,是以大夫而僭用天子之礼。

3.2 三家①者以雍彻②。

子曰:“‘相(xiàng)维辟(bì)公③,天子穆穆’,奚取于三家之堂?”【译文】仲孙、叔孙、季孙三家,举行家祭,唱着《雍》这篇诗来撤除祭品。

孔子说:“(《雍》诗中说)‘四方诸侯都来助祭,天子严肃静穆地在那儿主祭。

’这两句话,用在三家祭祖庙堂在意义上取它哪一点呢?”【注释】①三家:鲁国当政的三卿。

②以雍彻:雍,周颂篇名。

彻同撤。

古礼祭已毕,撤祭馔,乐人歌诗娱神。

《雍》为周天子举行祭礼临撤所唱之诗,三家亦唱雍诗撤祭馔。

③相,傧相,助祭者。

辟,训君。

指诸侯。

3.3 子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐(yuè)何?”【译文】孔子说:“一个人没有仁德,他怎么能实行礼呢?一个人没有仁德,他怎么能运用乐呢?”3.4 林放①问礼之本。

子曰:“大哉问!礼,与其奢也,宁(nìng)俭;丧(sāng),与其易②也,宁戚。

”【译文】林放问什么是礼的本质。

孔子说:“你的问题意义重大呀!就礼节仪式的一般情况而言,与其奢侈,不如节俭;就丧事而言,与其仪式上仪文周到,不如内心真正哀伤。

”【注释】①林放:鲁国人。

②易:有把事情办妥的意思,如《孟子·尽心上》“易其田畴”,因此这里译为“仪文周到”。

3.5 子曰:“夷狄①之有君,不如诸夏之亡(wú)也。

”【译文】孔子说:“夷狄(文化落后的国家)虽然有君主,还不如中国没有君主呢。

【共读】《论语》子路篇第三子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎!”子路曰:“有是哉,子之迂也!奚其正?”子曰:“野哉,由也!君子于其所不知,盖阙如也。

名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所错手足。

故君子名之必可言也,言之必可行也。

君子于其言,无所苟而已矣。

”【译文】子路对孔子说:“卫君等着您去治理国政,您准备首先干什么?”孔子道:“那一定是纠正名分上的用词不当罢!”子路道:“您的迂腐竟到如此地步吗!这又何必纠正?”孔子道:“你怎么这样卤莽!君子对于他所不懂的,大概采取保留态度,[你怎么能乱说呢?]用词不当,言语就不能顺理成章;言语不顺理成章,工作就不可能搞好;工作搞不好,国家的礼乐制度也就举办不起来;礼乐制度举办不起来,刑罚也就不会得当;刑罚不得当,百姓就会[惶惶不安,]连手脚都不晓得摆在哪里才好。

所以君子用一个词,一定[有它一定的理由,]可以说得出来;而顺理成章的话也一定行得通。

君子对于措词说话要没有一点马虎的地方才罢了。

”钱穆说卫君:出公辄,父蒯瞆亡在外,卫人立辄而拒之。

必也正名乎:君君臣臣,父父子子,必先正其名。

子之迂也:迂,谓迁远不切事情。

子路就当时情实,殆谓孔子以鲁人出亡在卫,无可为卫之君臣父子间正此名。

时人必有以孔子为迂者,子路初不信,今闻孔子言,乃谓诚有如时人之所讥。

野哉由也:野谓粗鄙,责其于所不知不能阙疑而率尔妄申己见。

盲不顺:以子拒父,其言不顺。

言之尚不顺,行之何能成事?事无可成,则礼乐不能兴。

无礼乐而妄施刑罚,刑罚亦必不能中理而合道。

斯民众将无所措其手足,言不知其举动之何所适宜。

名之必可言:所名必可得而言。

既有父子之名,则不可言以子拒父。

蒯瞆父而名以仇,名不正则不可言。

言之必可行:所言必可得以行。

若言拒父,何以号令于国人。

于其言无所苟:一名一言,皆不可苟,否则牵连一切皆苟,岂有苟道而可以治国者。

本章当与夫子为卫君一章合参。