翻译美学1简介

- 格式:ppt

- 大小:1.68 MB

- 文档页数:42

翻译美学论湖北荆州长江大学东校区外语系 蔡银慧[摘 要]翻译与美的结合产生了另外一门年轻充满活力的学科:翻译美学。

翻译美学以美为特征。

本文先简述美的渊源及表现,接着强调了译者求美的要求,最后论述了如何求美。

[关键词]翻译 美学 美 真 一、引言:在众多的人文学科中,翻译与美学的结合,乃珠联壁合;翻译与美学的结合,乃人作之合。

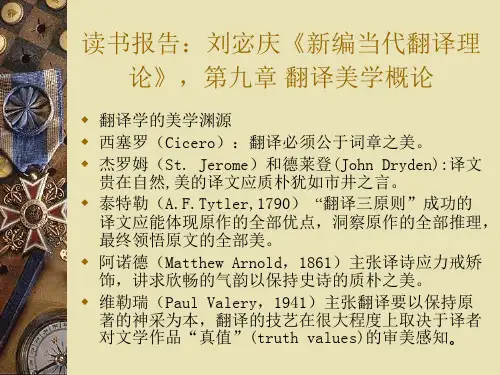

二、翻译美学的渊源及表现中国传统翻译理论历史悠久,若从最初的佛经译论算起,至今已有1800多年的历史。

回顾其漫长的发展史,我们不难发现几乎所有的译论命题都有其美学渊源。

历史的定势和文化整体形态的趋现促使译学与美学“相融”,且“浑然一体”。

支谦的“不加”文饰,道安的“案本而传”,严复的“译事三难”(信,达,雅),付雷的“神似说”,钱钟书的“化境说”以及许渊冲的“三美论”(音美,形美,意美)等等,皆表明译学与美学结下了不解之缘。

这些译论蕴涵着丰富的美学思想,具有显著的文论色彩和贵信,贵和,贵含蓄的美学特征。

从美学的特定视角来考察我国译论的思维模式:它更倾向于感情地而非理性地,体验地而非分析地,主观地而非客观地看待翻译及欣赏译文。

同时,中国传统译论的理论基础就是美学。

显而易见,中国的翻译具有鲜明的美学特征。

爱美之心,人皆有之。

语言求美,达意求美,中外皆然也!为求“联想之美”汉语形容女孩子的脸为“鹅蛋脸”(o val face),而不说“鸭蛋脸”;为求“形象之美”,英语用“zebra cr ossing”(斑马线)来表示人行横道线;为求“幽默之美”,英语称第二职业者为“mo onlig ht”(to w or k at anot her job,o ften at nig ht,in additio n to o ne's full-tim e job);为求“静态之美”,英语翻译不管成功与否,我要试一试.“为”I'll have a tr y,sink or sw im.“中外虽然文化习俗各异,也同时求含蓄之美。

从翻译美学角度看中国古代文学翻译翻译美学是一个翻译与美学联姻的新学科。

古代文学是我国人民的宝贵精神财富,文学作品中所蕴含的美学意义自不待言。

翻译美学的出现和发展为中国古代文学翻译的赏析开辟了一条新路,也为中国文学翻译提供借鉴。

一、陶渊明与《桃花源记》陶渊明是东晋著名诗人,诗歌多描写自然景色及其在农村生活的情景,散文以《桃花源记》最有名。

魏晋南北朝时期,战火不断,社会十分黑暗。

在这种社会环境下,陶渊明创作了《桃花源记》,以这个幻想中的桃源世界,寄托作者对黑暗现实的不满,同时也表达了对当时生活在战乱中的人民的同情。

《桃花源记》中的语言质朴自然,精炼,文笔简洁优美。

二、审美主体翻译家方重与林语堂方重是我国著名文学家、翻译家,译有《乔叟文集》、《理查三世》及《陶渊明诗文选译》等。

林语堂是中国当代著名学者、文学家、语言学家,他将孔孟老庄哲学和陶渊明、李白、苏东坡、曹雪芹等人的文学作品英译推介到海外,有意于将中国的古典文学、传统文化乃至中国式的生活理念介绍到国外,为西方人士认识中国搭建起一道桥梁。

三、《桃花源记》英译评析及其美学意义再现就审美客体而言,刘宓庆将其分为形式系统即审美符号集和非形式系统即审美模糊集两大部分。

其中审美符号集包括语音、文字、词语层和句段中的审美信息,而审美模糊集则包括“情”与“志”和&ldqu;意”与“象”的两部分审美信息。

就《桃花源记》的翻译而言,文章将选取审美符号集的词语层和审美模糊集中的“意”与“象”部分进行两个译本的研究,评析其审美的再现途径。

1.词语层。

“有审美价值的用词显然是经过原语作者精心选择的,通常符合以下标准,也是我们的审美依据,即准、美、精。

“准”是指用词表达了原意和适应了语境,“美”指用词能给人身心以很大愉悦的品质,“精”指翻译时用词应该精练,无拖沓”。

《桃花源记》中有一段对桃花林的描述,原文如下:忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

方重和林语堂的译文如下:方译:All of a sudden he came upon a peach grove.For hundreds of paces along both banks of the stream,the peach-trees were in full bloom.No other trees were to be seen in the whole grove.The soft grass looked fresh and beautiful.Here and there falling blossoms were dancing gracefully in a thousand hues.林译:he suddenly came upon a peach grove which extended along the bank for about a hundred yards.He noticed with surprise that the grove had a magic effect,so singularly free from the usual mingling of brushwood,while the beautifully grassy ground was covered with its rose petals.此段中原文的“忽”字凸显了桃花林的出现不仅出乎渔人的意料,也出乎读者意料。

浅析中国翻译美学的发展历程【摘要】中国翻译美学是翻译学研究的重要分支,对于提升翻译质量和传播效果具有重要意义。

本文从翻译美学的概念和研究意义入手,分析了中国翻译美学的起源、发展阶段、主要特点、典型代表和未来发展方向。

通过探讨中国翻译美学的现状和未来前景,以及对翻译实践的启示,揭示了其在翻译学领域中的价值和作用。

本文旨在为读者提供对中国翻译美学发展历程的全面了解,并为未来的研究和实践提供参考和借鉴。

【关键词】翻译美学,起源,发展阶段,主要特点,典型代表,未来发展,现状,未来前景,研究意义,对翻译实践的启示。

1. 引言1.1 翻译美学的概念翻译美学是指研究翻译现象及其规律的学科,从审美角度探讨翻译过程中的美感、艺术性和意义传达。

翻译美学通过对翻译活动中文本、语言、文化等因素的分析研究,探讨翻译的审美标准、美学原则和审美趋势,从而揭示翻译艺术的内在规律和特点。

翻译美学旨在提升翻译品质,增强翻译作品的艺术感染力和美学价值,促进跨文化交流和理解。

翻译美学既是翻译研究的重要分支,也是文化研究和文学研究的重要内容之一。

通过对翻译美学的探讨和研究,可以深化对翻译艺术的认识和理解,拓展翻译研究的视野和深度,促进翻译理论的创新和发展。

翻译美学在翻译实践、翻译教学和跨文化交流中具有重要作用和意义,对于提高翻译水平和推动翻译事业发展具有积极作用。

1.2 研究意义翻译美学是翻译研究中的一个重要分支,是对翻译艺术和美学价值进行探讨和审美的理论体系。

研究翻译美学的意义主要表现在以下几个方面:翻译美学可以帮助提升翻译水平和翻译质量。

通过对翻译过程中的审美体验和感知的分析,可以帮助翻译人员更加深入地理解原文作者的意图和风格,从而更好地保持原作风貌和意境。

研究翻译美学可以促进翻译理论的不断创新和发展。

美学是一个跨学科的领域,翻译美学的研究可以借鉴其他学科的研究成果,拓展翻译理论的视野,推动翻译理论朝着更加深入和全面的方向发展。

研究翻译美学对于提升翻译水平、促进文化交流与对话以及推动翻译理论的发展都具有重要的意义。

翻译美学研究概述一、本文概述翻译美学,作为一门新兴的交叉学科,旨在探讨翻译过程中的美学问题,研究如何将原作的美学价值在译文中得以充分展现。

本文将对翻译美学研究进行概述,介绍其研究背景、目的、方法和主要成果。

我们将回顾翻译美学的发展历程,从其诞生之初的理论探讨,到逐渐发展成为一门独立的学科体系。

接着,本文将重点分析翻译美学研究的主要内容,包括翻译中的美学原则、审美标准、翻译策略等。

我们还将探讨翻译美学在不同语言和文化背景下的应用,以及其在全球化语境下的重要性和价值。

本文将对翻译美学研究的未来发展趋势进行展望,以期为推动翻译美学的发展和完善提供有益的参考。

二、翻译美学的理论基础翻译美学是一门独特的交叉学科,它旨在探讨翻译过程中的审美活动和审美规律,其理论基础主要来源于语言学、文艺学、美学、比较文学等多个学科。

语言学是翻译美学的重要基石。

语言作为信息的载体和交流的工具,其内部结构和运作机制对翻译过程有着深刻的影响。

语言学的研究可以帮助我们理解语言的本质、语言的演变、语言的交际功能等,为翻译美学提供坚实的理论基础。

文艺学也是翻译美学的重要理论基础。

文艺学主要研究文学的性质、特点、发生和发展规律,以及文学与社会生活的关系等。

翻译作为一种特殊的文学活动,必然受到文艺学的影响和启发。

通过文艺学的研究,我们可以更好地理解翻译过程中的艺术性和审美性,以及翻译如何体现原作的艺术魅力。

美学对于翻译美学来说也是至关重要的。

美学主要研究美的本质、美的形态、美的创造和美的欣赏等问题。

翻译美学中的“美”主要体现在译文的语言美、意境美、风格美等方面。

通过美学的指导,我们可以更好地把握翻译过程中的审美标准,提高译文的审美价值。

比较文学也为翻译美学提供了重要的理论支持。

比较文学主要研究不同民族、不同文化背景下的文学现象和文学作品之间的关系。

翻译作为一种跨文化的文学活动,必然涉及到不同文化之间的比较和借鉴。

通过比较文学的研究,我们可以更好地理解翻译过程中的文化因素,提高译文的跨文化沟通能力。

格式塔意象重构:话剧翻译美学之维一、话剧翻译的特性一直以来,罕有翻译学者关注戏剧翻译,尤其是话剧翻译(modern drama translation) 。

安德曼认为(Gunilla Anderman),“这可能是由于舞台会给译者带来一些特殊问题”。

其实,虽然戏剧(包括话剧)属于文学的一种体裁,具有文学体裁的普遍性质,但它还有若干特性。

穆南(G.Mounin) 曾把翻译活动分为七种类型,其中包括按照舞台表演形式分类的戏剧翻译。

著名戏剧艺术家焦菊隐先生特别指出:“文学的其他形式如小说、诗歌、散文的写作,只要求和读者见面。

戏剧却还要要求同观众见面。

戏剧具有一个更为复杂、更为延续的创作实践过程。

剧本的真正价值,不仅仅在于读起来动人,更重要的,是要演出来同样动人,或更加动人。

”这种特性也决定了话剧翻译的特殊性。

刘肖岩和关子安总结出戏剧翻译与其他文学体裁翻译的四点区别:(1) 戏剧翻译的服务对象不同,除案头剧专为阅读而创作和翻译外,“戏剧翻译的对象是剧院观众”,而“诗歌、散文和小说翻译的服务对象是读者”;(2) 视听性,“戏剧是一种视听艺术”,“戏剧观众既可以看见舞台上人物的表演,又能听到演员的声音”;(3) 无注性,“演出文本没有加注的可能”,所以“翻译中必须将应该加注的地方在文内处理”;(4) 通俗性,戏剧语言的通俗性同样是由舞台性决定的”,并体现在剧作家创作的人物语言适合舞台演出上。

综上所述,笔者认为,话剧翻译作为戏剧翻译的重要组成部分具有三个基本特性,即“直感性”、“诉求性”和“表演性”。

“直感性” (sensibility) ,即话剧翻译成功与否关键在于受众①能否产生视觉、听觉和想象等感性效果。

“诉求性” (reactivity) 指话剧翻译要寻求受众发自内心的感受、反应和思考。

“表演性” (performability) 是指话剧译本用于阅读或表演时,能准确地再现原剧的人物性格、故事情节和文化要素;尤其是在表演时,能符合舞台演出中参与人员的剧本要求,为舞台表演提供有力支持。

翻译美学的基本概念:审美主体和审美客体作者:王彩苹来源:《新教育时代·教师版》2016年第23期一、翻译理论与实践和美学思想翻译理论与实践和美学思想一直有着无法分割开来的内在必然联系,溯其本源,可以追溯到 1700多年前的佛经翻译。

翻译美学以“翻译”为体,“美学”为用,将审美理论与翻译实践相结合,其目的是建成翻译学的一门分支。

从中国昀早且又昀具生命力的译论命题“信言不美,美言不信”开始,中国的翻译美学命题和理论就层出不穷、丰富多彩,几个比较有代表性的理论如:东汉支谦提出的“文质说”,近代严复提出的“信达雅”,以及后来傅雷的“神似说”,钱钟书的“化境说”,林语堂的“忠实、通顺、美”,许渊冲的“意美、音美、形美”,及刘重德的“信达切”等等。

几乎所有的译论命题都有其哲学美学渊源:“历史定势和文化整体形态的发展促使译学与美学(尤其是文艺美学)联姻”。

这既是一种有缘的巧合,又是历史的必然。

翻译美学的语言学基石是 1993年钱冠连出版的《美学语言学》,其对美学语言学的定义为:美学语言学是研究语言的审美属性、研究日常言语活动和言语行为既作为交际活动又作为审美活动时的特点和规律的学科。

它是美学与语言学的交叉学科。

美学语言学的任务是阐明整体意义上的人如何按照美的规律来建造语言体系和个别人如何按照美的规律来建造自己的言语。

在方梦之的《译学辞典》中,翻译美学为:揭示译学的美学渊源,探讨美学对译学的特殊意义,用美学的观点来认识翻译的科学性和艺术性,并运用美学的基本原理,提出翻译不同文体的审美标准,分析、阐释和解决语际转换中的美学问题。

在充分认识翻译审美客体(原文)和翻译审美主体(译者)的基本属性的基础上,剖析客体的审美构成和主体的翻译能动作用,明确审美主体和审美客体之间的关系,提供翻译中审美再现的类型和手段,以指导翻译实践。

傅仲选“轻理论讲述,重实证举例”,他认为,实用翻译美学的研究对象是翻译中的审美客体(原文、译文),翻译中的审美主体(译者、编辑、读者),翻译中的审美活动,翻译中的审美标准,翻译中审美再现诸手段等等。

浅析中国翻译美学的发展历程【摘要】中国翻译美学是翻译研究的重要分支,对于翻译工作具有重要的指导作用。

本文从翻译美学的概念和在中国的重要性入手,以中国翻译美学的起源、发展阶段、代表作品、特点和未来发展为主线,系统分析了中国翻译美学的发展历程。

通过对中国翻译美学的重要性、对翻译事业的影响以及对翻译领域的启示进行探讨,揭示了中国翻译美学在翻译领域中的重要地位和作用。

文章旨在呼吁更多的研究者关注并深入探讨中国翻译美学,促进中国翻译美学的更好发展,推动翻译事业不断进步。

【关键词】翻译美学,中国,发展历程,起源,阶段,代表作品,特点,未来发展,重要性,影响,启示。

1. 引言1.1 翻译美学的概念翻译美学是指通过语言转换将文学作品原汁原味地传译出来,并注重诗歌性、音乐性、形象性等特点的一门学科。

翻译美学关注翻译作品的艺术性和美学价值,强调翻译过程中文化的传递和创造。

翻译美学旨在打破语言和文化的障碍,让不同文化之间的精神和情感得以互相交流和理解。

翻译美学注重翻译者的创造性和审美趣味,追求最佳的语言表达和情感传达方式,力求还原原作的精髓和氛围。

翻译美学是翻译学科中的一个重要分支,对于提高翻译质量、加深文化交流具有重要意义。

在当今全球化的背景下,翻译美学更显得尤为重要,它不仅是文学翻译的理论基础,也是文化交流的桥梁和纽带。

通过研究翻译美学,我们可以更好地把握文学翻译的艺术规律和精神内涵,促进不同文化之间的交流与融合。

1.2 翻译美学在中国的重要性翻译美学在中国的重要性可谓至关重要。

翻译作为文化交流的桥梁,在中国具有重要的地位。

通过翻译,中外文化之间得以相互沟通与理解,进而促进不同文化之间的交流与融合。

翻译美学作为翻译活动的一种理论体系,其在中国的发展不仅有利于提高翻译质量,更有助于提升翻译的认知价值和艺术风格。

翻译美学在中国的发展也可以促进翻译研究的深入和规范,引领中国翻译事业迈向更高水平。

翻译美学还可以为中国的翻译人才培养提供理论指导和学术支持,培养更多具备独立思考能力和文化素养的优秀翻译人才。

林语堂翻译美学探析摘要:“翻译美学”这门新兴学科来自于翻译、美二者的结合。

翻译美学以美为特点。

林语堂的代表作《浮生六记》(英译本)充满了译者的翻译聪慧与功底,此书贯穿了其要紧的翻译思维。

笔者以林语堂翻译观及《浮生六记》(英译本)为切入点,对其所运用的呈现原语、译语二种文化的方法进行了全面探讨。

关键词:浮生六记;翻译美学一、林语堂的翻译观受西方文化阻碍较深的林语堂先生教育、生活背景独特,其知识结构中,西方文化所处的地位明显,因此其对问题观看的角度独特。

而且,尽管其思维方式被更多的西化,但国内传统价值观对其阻碍更深更浓,因此,其行为、态度和信念仍然被我国传统文化最深层价值观所支配。

先生深厚的中外文化底蕴及炉火纯青的中英文运用能力奠定了其在翻译界的大体地位。

他的译作没有食而不化(欧化派的弊病),也没有狭隘和保守(国学派的顽固思维)。

横贯中外文化,站在超然立场来对待中西文化,客观而又宽容的表达中外文化等因其独特生活、教育基础而和其他人有全然性区别。

因此,肢解式明白得中西文化为其所不屑,其对照中西文化时所处的超然态度让其将这些不同文化之间的异同看得更清,盲人摸象、一叶障目这些流弊被其完全规避,其东西方观点对照、参照、运用方式常让人线人一新。

作品《浮生六记》写人叙事传神、生动,物状情致、人物性情通常只寥寥数笔便跃但是出。

据先生自语,翻译《浮生六记》,前后数易其稿达十数次之多,足见翻译态度之诚,也见译事之难。

正因其对待事业的忠诚,《浮生六记》才成林语堂的代表译作,英国读者捧之那么难释,流连而忘返。

二、林语堂的翻译策略由林语堂先生的翻译思维能够看出,外来文化的尊重、民族语言文化的保护是一个负责任译者必备的品质,经由如此的结合,翻译人员关于翻译的忠实也就大体实现了。

林先生以为,把原作当做所有翻译的基础,或注译、或意译、或直译,各类方法灵活运用,顺势而为,对多种内容、语境要求进行处置,把原文特色、风格尽可能的维持,从而让译作实现和美、通顺、忠实。

从诗歌翻译浅谈翻译美学一、引言美学历史源远流长,其诞生要追溯到18世纪德国启蒙思想家,哲学家和美学家鲍姆加登于1750年首次明确提出创立一门新学科Aesthetica,即美学。

美学在20世纪进入中国,就立刻在中国学术界扮演了活跃的角色,从不同立足点出发的美学体系不断涌现,“翻译美学”就是其中之一。

何谓“翻译美学”?翻译美学的研究对象是翻译中的审美客体(原文、译文),翻译中的审美主体(译者、读者),翻译中的审美活动,翻译中的审美判断、审美欣赏、审美标准以及翻译过程中富有创造性的审美再现等。

二、从诗歌翻译揭示翻译的美学内涵诗歌翻译是文学翻译的极高境界。

诗歌丰富的语言内涵,优美的语言形式在语际转换中使诗歌语言形式与内容间的冲突尤为突出,甚至到了无法兼顾的程度。

有人认为诗歌翻译是不可能的。

然而,许渊冲先生认为译诗不但可能,而且译出的诗甚至可能超越原诗。

他在清楚意识到诗歌的审美特质后,提出了著名的“三美论”。

本文认为,这三美首先要以翻译的准确性为基础,尤其在汉诗英译的过程中,更要了解诗歌背后的历史背景和文学内涵,再以三美为目标,译出令人满意的作品。

1.准确性19世纪末,英国剑桥大学Herbert A. Giles教授所译的唐诗集在世界文学史上占有独特的地位,但其中一些诗,未能真正理解中国深厚的文化底蕴,脱离了原意,形式意境虽美,又怎能让人领略原诗真正的美呢?月夜亿舍弟戌鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

――杜甫To His BrotherThe evening drum has emptied every street,One autumn goose screams on its frontier flight,The crystal dew is glittering at my feet,The moon sheds,as of old,her silvery light.The brothers,―ah,where are they?Scattered each;No home whence one might learn the others’harms.Letters have oft miscarried:shall they reachNow when the land rings with the clash of arms?――Giles诗人夜闻戌楼更鼓,街上已无行人。

翻译美学与实践作者:聂馨梅来源:《群文天地》2011年第10期许渊冲(1921-)从事文学翻译六十多年,翻译著作及翻译理论著述等身,是我国翻译实践和理论界知名的专家,更加难能可贵的是他的译论是来自于他本人从事翻译实践的总结和提炼,因而具有较高的重要的指导意义和实际运用价值。

一、文艺美学与翻译美学翻译美学和文艺美学属同一学科层级,两者都是美学的分支学科。

文艺美学主要研究文艺创作者根据社会、个人的审美意识去感受生活并反映生活美丑属性,按照美的规律,创造出艺术形象以激起欣赏者美感的规律。

文艺美学是研究创作者在其作品中塑铸美感规律的科学,文艺美学是整个美学学科的一个中间环节。

美学主要是研究审美的一般规律,主要包括审美活动、审美对象、审美意识等具体内容,而文艺美学则以美学的逻辑终点作为自己的逻辑起点。

艺术在美学中是作为美和审美的理想状态,作为审美关系的集中体现来研究的,其目的是为了把美和审美的本质和规律更充分地展现出来。

这说明了美学与文艺美学是一般与具体的关系,美学为后者提供美学原则,文艺美学的下一级的部门美学。

翻译美学作为一门新兴的边缘学科从文艺美学借用了大量概念、术语和理论资源来阐述翻译这门再现的艺术再现原作美感的规律。

翻译美学的研究对象是翻译中的审美客体,翻译中的审美主体,翻译中的审美活动,翻译中的审美判断,审美欣赏,审美标准以及翻译过程中富有创造性的审美再现等等。

翻译美学问题的许多概念都是来源于中国文艺美学和文艺理论,立足于本土的文艺美学理论资源。

中国文艺美学构成了中国美学的大部分内容,正如前文所述,中国的美学家往往都是文艺家,所以有时很难区分文艺美学与美学或文艺理论的内容。

从中国古、近代文艺美学思想中可以看出,“象”,“意境”、“神”、“妙”等贯穿于历代文艺美学家的论述。

它们也构成了多数中国翻译美学的概念。

二、许渊冲的翻译美学探析1.概论。

中国学派的许渊冲先生从自己的文学翻译实践出发,从本土源远流长的美学资源中“淘金”,同时又从西方美学精华中汲取营养,构建出自己别具一格的翻译美学观。