丹麦农业

- 格式:docx

- 大小:16.33 KB

- 文档页数:4

丹麦的土地和资源一、自然地理丹麦王国,面积 4.31万平方公里(不包括格陵兰和法罗群岛)。

位于欧洲北部,日德兰半岛上。

南同德国接壤,西濒北海,北与挪威、瑞典隔海相望。

海岸线长 7314 公里。

地势低平,平均海拔约 30 米。

属温带海洋性气候。

平均气温 1 月- 2.4 ℃, 8 月 14.6 ℃。

年均降水量约 860 毫米。

二、耕地面积及主要农作物【农业】麦王国地处北欧,国土面积4.3万km2,其中可耕地面积2.7万 km2,人口529万。

丹麦属海洋性温带气候,特别适宜于农作物的生产;可耕地面积占国土总面积的63%,名列世界前茅。

丹麦的农产品产量可供1500万人口的消费,有2/3农产品可供出口。

长期以来,农牧业一直是丹麦出口创汇的支柱产业,1963年以前,丹麦农产品出口额占其出口总额的50%以上,直到现在,该国仍有约25%的出口额来自农产品和食品。

1996年,丹麦黄油占世界市场份额的5.4%、奶酪占 8.1%、肉类占15.6%、猪肉占23.3%、薰肉/火腿占31.3%、草种占 31.3%、貂皮占44.1%。

丹麦农业取得如此骄人的业绩,除了与其适宜的气候条件和广阔的可耕土地有关外,其合理的农业产业体系更是功不可没。

【渔业】世界第 15 、欧洲第 2 、欧盟最大渔业国,捕鱼量约占欧盟捕鱼总量的 36 %。

三、主要河流、湖泊、山简介;丹麦境内多湖泊河流,最长河流为古曾河,最大湖泊阿里湖面积40.6平方公里。

四、重要资源及大型资源公司的简介;【工业】丹麦是发达的西方工业国家,人均国内生产总值居世界前列。

工业在国民经济中占主导地位。

2003 年工业总产值达 5423.7 亿丹麦克朗,约占国内生产总值的 38.9% 。

从业人数 42.3 万,占就业总人数的 15.3 %。

主要工业部门有:食品加工、机械制造、石油开采、造船、水泥、电子、化工、冶金、医药、纺织、家具、造纸和印刷设备等。

产品 60 %以上供出口,约占出口总额的 75 %。

在丹麦,想要继承自家的农场,可没那么简单!《卖火柴的小女孩》、《丑小鸭》、《皇帝的新衣》、《海的女儿》,这是我们都听过的童话故事,有人说丹麦就是被安徒生用故事给带上童话帽子的一个王国。

而这个王国在现实当中也确实是一个很优秀的王国。

《有农有艺》全球农业研究室发现丹麦在农业方面就做到了强国的行列。

今天我们就来看看丹麦的农业。

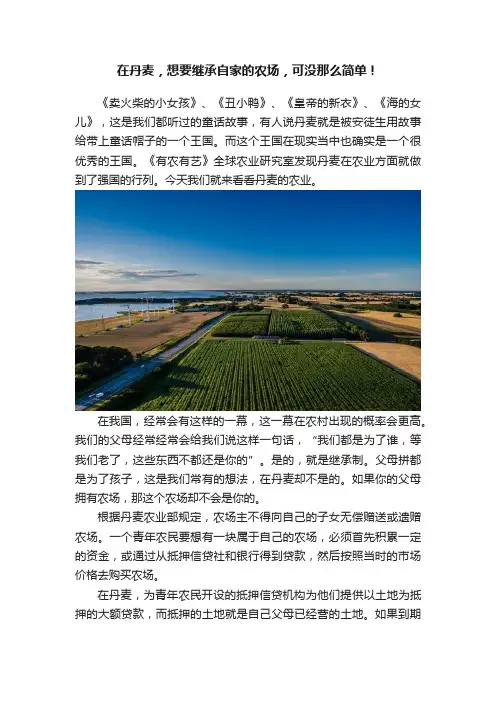

在我国,经常会有这样的一幕,这一幕在农村出现的概率会更高。

我们的父母经常经常会给我们说这样一句话,“我们都是为了谁,等我们老了,这些东西不都还是你的”。

是的,就是继承制。

父母拼都是为了孩子,这是我们常有的想法,在丹麦却不是的。

如果你的父母拥有农场,那这个农场却不会是你的。

根据丹麦农业部规定,农场主不得向自己的子女无偿赠送或遗赠农场。

一个青年农民要想有一块属于自己的农场,必须首先积累一定的资金,或通过从抵押信贷社和银行得到贷款,然后按照当时的市场价格去购买农场。

在丹麦,为青年农民开设的抵押信贷机构为他们提供以土地为抵押的大额贷款,而抵押的土地就是自己父母已经营的土地。

如果到期还不能交付利息或偿还本金,抵押信贷社将接管整个农场。

按照丹麦法律,抵押信贷机构允许的贷款量只能相当于农场总价值的70%,只承担最小风险。

相反,给农民发放贷款的其他银行则往往有较高风险。

实际上,这种途径往往可以缓解农场的资金短缺问题,给农场注入持续经营的新资金。

丹麦实行土地私有化后,政府将适用于农业的资金直接用于贴补农民的生产,鼓励农民自己发展自己,不依靠政府。

因此,政府免去了设立层层管理的机构需要,减少了中间环节和各种制约因素。

农民为了自身经济利益和技术支持的需求,逐渐形成了不同形式的互助协作体,由最初的家庭合作逐渐合并、发展成为全国行业性质的合作社,如养猪及猪肉行业、养牛及乳制品行业、养貂及裘皮行业等,都形成了覆盖全国的行业合作社。

丹麦农业组织的最高机构为“丹麦农业理事会”,农业理事会不是政府组织,而是一个民间机构,是农民政治、经济利益的代言人,其目标是为农民创造最佳的经济环境,使农民得到最大利益的回报。

丹麦合作社模式介绍丹麦农业高度发达,2007年农产品出口605亿丹麦克朗,创历史新高,为丹麦国民经济发展做出重要贡献。

丹麦成熟的农民合作社发展模式和运行体制为丹麦农业发展发挥了至关重要作用。

丹麦合作社已有上百年历史,在实体运行和实践方面积累了丰富的经验。

我国合作社经济虽然起步较晚,但在立法方面已迈出重要步伐,《中华人民共和国农民专业合作社法》已于2007年7月1日正式开始实施。

国务院总理温家宝在十一届全国人大一次会议作政府工作报告时强调,要加强农业基础建设,促进农业发展和农民增收,“大力发展农民专业合作组织”。

农民专业合作社发展在中国尚属起步阶段,面临如何规范建设和发展合作社,如何进行合作社产业化等诸多问题。

学习和借鉴丹麦合作社的成功运行经验,有助于我国按市场化经营模式进行经营体制和运行机制创新,对以农民为经营主体的合作社提高经营效率和市场竞争力,加快我国新农村建设具有重要意义。

本调研结合丹麦阿拉福兹等合作社企业的成功发展模式,着重介绍并分析其组织形式、责任权利及在农村经济发展中的独特作用和优势。

一、丹麦合作社的历史19世纪下半叶,北美和俄国大量廉价的粮食涌入丹麦,急剧冲击着丹麦农业,农业生产不得不由原来自给自足的自然经济向市场经济转变。

在此转轨过程中,单个农民面临着越来越多的困难和问题,如单个农民的需求和供给规模太小、单个农民市场信息不灵、鲜活商品易腐烂,单个农民加工、储藏和销售设施差。

在市场生存的压力下,合作社组织应运而生,它在加工和流通领域把农民组织起来,增强了农民在市场中的竞争能力。

丹麦第一个农业合作社是1882年在西日德兰半岛建立的丹麦牛奶合作社,由奶牛场场主担任合作社的经理。

合作社由全体会员的担保向银行贷款,用来修建牛奶加工厂。

所得的利润则按照会员所提供牛奶的数量比例进行分配。

此后牛奶合作社在丹麦全国迅速发展,1888年一年里就有244个牛奶合作社建立起来。

1890年全国三分之一的农场将自己生产的牛奶送到合作社的牛奶加工厂进行加工,这样牛奶的处理能力和乳制品的质量就可以和大型的专业农场相抗衡,大型奶牛场也开始加入到合作社来。

丹麦经济概况丹麦人口约为547.6万,是发达的西方工业国家,人均国内生产总值居世界前列。

2008年,其国内生产总值(GDP)为3570亿美元,人均GDP为6.5万美元。

2007年1月1日,丹麦实行新的行政区划,全国设五大地区、98个市和格陵兰、法罗群岛两个自治领(其国防、外交、司法和货币由丹麦负责)。

该国首都为哥本哈根。

1、丹麦经济简史丹麦以农业立国,农业历史悠久。

第二次世界大战后,逐步从农业国发展为工业国,但农业仍然是国民经济的重要支柱。

70年代初,由于丹麦对进口原油过分依赖,因而在1973年第一次石油危机的冲击下,国际收支经常项目出现巨额逆差,1976年逆差高达19.14亿美元,创战后最高纪录,通货膨胀率和失业率随之上升,国民经济陷入"滞胀"的困境。

面对这种严重局面,70年代中,丹麦政府采取了紧缩财政的方针。

这些措施虽然取得了某些成效,如国内生产总值在1975年下降0.7%之后,接连几年持续有所增长,国际收支逆差也有所减少,但通货膨胀率和失业率继续上升。

1979年在第二次石油危机的冲击下,国际收支再度恶化,当年出现29.65亿美元的逆差,再次创战后最高纪录。

1980年丹麦爆发了严重的经济危机,1980年和1981年,国内生产总值出现负增长(分别为-0.4%和-0.9%)。

1982年9月保尔施吕道为首相的联合政府执政后,把减少国际收支逆差和降低财政赤字作为首要政策目标,结果1983年国际收支经常项目逆差下降为11.76亿美元,比上年减少了约一半。

通货膨胀率下降到6.9%。

1982年以来丹麦经济持续增长,1982-1986年年平均增长率为3.6%。

1986年,国家财政12年来首次出现盈余,约80亿丹麦克朗;通货膨胀率为3.7%,为17年来的最低点。

经济回升带来了自1984年初开始的消费高涨以及投资热潮,致使进口增加,国际收支又趋恶化,现政府继续奉行严格控制工资增长和财政支出,限制私人消费和稳定丹麦克朗汇率的紧缩政策,使高通货膨胀率、巨额国际收支逆差和庞大财政赤字逐步得到控制。

循环农业中畜禽粪便再利用循环农业是一种可持续的农业生产方式,它强调资源的高效利用和环境的保护。

在循环农业中,畜禽粪便的再利用是一个重要的环节,它不仅能够减少环境污染,还能为农业生产提供丰富的有机肥料。

以下是关于循环农业中畜禽粪便再利用的详细探讨。

一、畜禽粪便再利用的背景与意义随着现代畜牧业的快速发展,畜禽粪便的产生量逐年增加,这些粪便如果得不到妥善处理,将对环境造成严重污染。

畜禽粪便中含有大量的有机物和营养元素,如氮、磷、钾等,这些都是植物生长所需的重要养分。

因此,将畜禽粪便转化为有机肥料,不仅可以减少环境污染,还能提高土壤肥力,促进农作物的生长。

畜禽粪便再利用的背景还包括对传统农业模式的反思。

传统的农业生产方式往往忽视了资源的循环利用,导致资源浪费和环境污染。

循环农业作为一种新兴的农业生产模式,强调资源的循环利用和生态平衡,畜禽粪便的再利用正是这一理念的具体体现。

二、畜禽粪便再利用的主要方式畜禽粪便的再利用主要有以下几种方式:1. 堆肥化处理堆肥化是将畜禽粪便与其他有机废弃物混合,通过微生物的分解作用,转化为有机肥料的过程。

堆肥化处理不仅可以减少粪便的体积,还能杀死粪便中的病原菌和寄生虫,减少对环境的污染。

堆肥化过程中,有机物被分解,释放出养分,形成富含营养的有机肥料。

2. 生物气化生物气化是利用微生物的代谢活动,将畜禽粪便中的有机物转化为可燃气体的过程。

这一过程中产生的气体主要成分是甲烷,可以作为清洁能源使用。

生物气化不仅可以减少粪便的体积,还能产生能源,实现资源的高效利用。

3. 生物干燥生物干燥是利用微生物的代谢热,将畜禽粪便中的水分蒸发,转化为干燥的有机肥料的过程。

生物干燥过程中,粪便中的有机物被分解,释放出养分,同时杀死病原菌和寄生虫,减少对环境的污染。

4. 蚯蚓堆肥蚯蚓堆肥是利用蚯蚓的消化系统,将畜禽粪便转化为有机肥料的过程。

蚯蚓在消化粪便的过程中,能够分解其中的有机物,释放出养分,同时蚯蚓的排泄物也是优质的有机肥料。

丹麦养猪及猪肉产业The document was prepared on January 2, 2021丹麦养猪及猪肉产业调查报告丹麦的养猪及猪肉产业经过一百多年的发展,已经成为丹麦国民经济的支柱产业之一,并成为当今世界同行业的巨头之一.丹麦的猪肉产量占世界总产量的%左右,但却是世界上最大的猪肉出口国,占世界猪肉出口总额的23%.据丹麦统计局统计,丹麦全国有养猪农场数量逐年减少, 2001年降为14,387个.其中,生猪出栏量超过1万头的农场有136个.2001年生猪存栏数为1261万头;生猪屠宰量为2,091万头;生产猪肉万吨,其中85%供出口,出口额达亿丹麦克朗约合亿美元,占丹麦出口总额的7%,占农产品出口的54%.国内市场销售额约为57亿丹麦克朗.主要国际市场为欧盟占全部出口的%,其中,德国%、英国%、意大利%、法国%, 其它欧洲国家%.欧洲以外国家,日本%、俄罗斯%、中国大陆及香港%、美国%.出口猪肉主要以冷冻或冷藏的分割肉为主,火腿肉和罐头制品出口也占有一定的份额.为了满足零售市场需求,直接进入零售市场的猪肉,都是剔骨、去皮、低脂肪的分割肉,零售部门不需再加工.丹麦是一个仅536万人口的国家,但猪肉产量次于中国、美国、德国、西班牙、法国、巴西等大国,位居世界第七,而出口量世界第一,在国际市场上具有强劲的竞争力.其主要成功因素有以下几个原因:1、高水平的专业化和一体化服务体系丹麦养猪和屠宰联合会另一历史沿用名称:丹麦熏肉和肉制品委员会是一个合作社性质的农民自助组织.丹麦合作社的发展有一百多年的历史,而合作社的起源是从养猪和乳制品行业开始的.因此,丹麦养猪行业的发展已经成为比较成熟的组织,形成了高水平的专业化和一体化服务体系.该联合会负责种猪育种、生猪饲养、屠宰、市场营销、检疫防疫、猪舍建设、动物福利等各方面的协调和组织实施工作,而养猪农户的具体技术咨询和指导、治病防疫等一系列服务则是由技术咨询站提供的.由于丹麦养猪和屠宰联合会的特殊作用,所有的养猪农场、屠宰场及所属企业,都是该联合会的成员,合作社的发展就是每个社员自身经济利益的体现.作为猪肉产业的行会,其宗旨就是要最大限度地保障该产业农民的利益,是养猪行业的代言人,代表该行业与相关机构对话;与其所属的技术委员会和董事会密切配合,制定产业发展战略;研究开发新产品,为农场主提供各项技术服务;开展产业内部合作,推动养猪产业一体化中各环节的协调与合作等.为了保障该协会在政治上和立法领域的影响力,他们积极开拓渠道,搜集信息,判断其对本产业的影响程度,适时向议会及政府有关部门提出有关法规的修改建议,提高本国猪肉产品的国际竞争力.该会还是本国和一些国际机构的成员.丹麦加入欧盟,从整体上讲,对丹麦的农业和猪肉产业有着至关重要的意义.因丹麦的猪肉产品严重依赖欧盟市场,占出口总量的60%以上.为了能对欧盟施加影响,该协会在欧盟总部布鲁塞尔派常驻代表,参与政府协调和制定猪肉产业相关的欧盟政策.联合会的经费主要来自生猪屠宰税和会员费,即屠宰场每屠宰一头猪,按酮体肉重量计算,小于110公斤的,缴纳9克朗的屠宰税,大于110公斤的,缴纳克朗屠宰税,另外,屠宰场代为农户缴纳每头猪4克朗的会员费.2、丹麦养猪业的特色1、种猪育种为了保障丹麦养猪业持续健康发展,联合会非常重视种猪的育种,建立了一个庞大的育种体系,繁育肉质鲜美、体态健康的生猪,生产适合不同消费者的肉制品.他们的育种体系称为“杂交育种计划以下简单丹育”.为了完成这项工程,丹育联合了44家种猪场,共约有60个种猪群.丹麦种猪育种是交叉繁殖,以丹育兰德瑞斯、丹育约克夏、丹育汉普夏和丹育杜洛克等四个纯种体系为基础.第一代为核心群GREAT GRAND PARENTS,共有6,400头纯种母猪.在此基础上,培育出第二代GRAND PARENTS,即种猪繁殖群,又在种猪繁殖群的基础上,培育出生猪生产群PARENTS,目前约有100万头.生猪生产群繁殖的仔猪育肥后,供应屠宰厂.上述种猪的培育过程被形象的比喻为金子塔培育结构: GGP-6,400GP-36,000P-1,000,00020,000,000.种猪育种过程中,90-95%母猪采用人工受精的的方法,这样使不同种群之间建立起遗传关系,种公猪的精液最多只能与5%的种母猪进行交配,以防止近亲繁殖,优化品种.在中央测试站,对最具高期望值的种畜进行检测,大约半数被淘汰.选种的性能标准主要包括:日增重、肉料转换比、胴体瘦肉率、繁殖力窝产仔总数、肌肉内脂肪含量等.丹麦还采用无菌环境培养法SPF 进行种猪育种,提高生猪的质量.无菌培育法培育种猪,都是在具有高度卫生条件的猪场进行的,由专业公司负责技术指导,养猪场实行隔离封闭式管理.这些猪场没有特定病原体引起的疾病,如传染性痢疾、枝原体肺炎、萎缩性鼻炎、虱和疥癣等.该种猪群的生产多数是用剖腹产的方法,其目的是建立新种猪群.该类种猪交易都是通过SPF组织进行的,种猪的运输也是使用带有密封空气过滤器通风设备的专用车运输,其目的是避免转运过程中的交叉感染.在提高种猪基因技术的同时,丹麦还重视提高母猪产仔率的技术水平,专业技术人员通过数年的研究,通过提高受孕率、减小胎中猪仔体积,达到一胎多产仔猪的目的.按专业计算,丹麦目前母猪平均每胎多产仔猪个,年多产总量17,000多头.大大提高了经济效益.丹麦种猪包括精液不但能满足本国市场需求,还大量出口到其他国家和地区.95年以来,我国已从丹麦进口了2200头种猪.丹麦猪的主要特点是健康系数高,瘦肉率高达60%.2、科学饲养:丹麦养猪和屠宰联合会的生猪生产部,承担猪饲料营养的综合研究.通过混合饲料和对饲料成份的检测分析,为养猪的农民提供技术咨询和指导,达到最理想的效果和最好的经济效益.丹麦的猪饲料以谷物为主,主要是大麦、小麦、黑麦、豌豆、豆粉等.另外,加少量油饼、动物脂肪、肉骨粉、蛋白等添加剂.丹麦法律严格禁止饲料中使用催长剂、荷尔蒙等生长激素.猪的饲养以科学的配方为指导,提高饲料转换率,丹麦养猪的料肉转换率在以上,平均日增重900克左右.饲料输送全部自动化,猪每天的进食量由电脑控制,根据不同生长期定时、定量喂养.饲养1千头生猪,仅需个劳动力.由于采用科学的饲养方法,丹麦猪的体重、身长、身高、瘦肉率基本相同,所以能在标准的自动生产线上进行屠宰.丹麦生猪饲养出栏天数约160天.该联合会还非常重视猪舍改善和改进生产体系等基础设施.其目的是提高猪的生产效率、改进猪健康条件和福利,改善工作人员的工作环境.在这方面有专门技术人员负责.同时,他们还注重对养猪农民的技术培训,定期进行专业学习和发送技术资料.通过多年的努力,丹麦基本消灭了各种危害猪健康的传染性疾病,如口蹄疫、典型非洲猪瘟、猪水泡病、伪狂犬病、病毒性脑炎、脊髓灰质炎、结核病和旋毛虫病等,保证了猪群的健康.丹麦国家食品和兽医管理局每月公布各类动物的“I、II”类疫情.养猪行业也非常重视检疫和防疫工作,极力消灭各种危害性疾病和容易传染给人类的病毒.目前面临的主要是沙门氏菌,超过100头猪的,都要定期进行检查,当前猪肉的沙门氏菌检出率为1%,世界上只有丹麦和瑞典能达到这一水平.尽管如此,相关的产业部门和政府部门仍在不断努力,希望能消灭该病菌的存在.另一方面,农业技术咨询服务中心为农民提供了技术保障,无论农民有何服务需求,都能从中心获得所需要的支持.因此,从生猪、肉制品加工和销售,除了政府的监督只能之外,还有行业服务和技术咨询服务中心做后盾,多方面、多渠道地保障了行业生产的健康、卫生和安全.3、猪肉产业:丹麦养猪和屠宰联合会下设肉品研究所,开发猪肉新产品和育种技术,研究各种因素对生猪生长和屠宰、加工过程中猪肉品质的影响,利用先进技术自动测试肉的成份、瘦肉率、脂肪含量等参数,以保证猪肉产品的高质量和提高产肉率.丹麦几乎所有的农产品生产、加工企业都是合作社企业,由该合作社的农户所拥有,每人一票,年终按提供产品的多少平均分红.猪肉行业也一样,目前丹麦有三个生猪屠宰合作社,共20个屠宰场、13个加工厂.一线生产工人,根据生产工序的技术要求,均经过定期的技术培训,具备较高的生产技能.每个屠宰场都有国家兽医部门派驻的卫生检疫人员和实验室,每条屠宰生产线上都有卫生检疫人员对屠宰的猪逐个进行检查,这些公职人员的工作和收入都不受屠宰场的约束.但一旦发现问题,检疫人员立即会建议采取及时的改进措施,情况严重的,可要求关闭工厂.他们有绝对的业务权威.最大的屠宰合作社是丹麦科王DANISH CROWN,占丹麦屠宰量的%,它也是欧洲最大的屠宰联合体,第二大的屠宰合作社是Steff-Houlberg,占丹麦屠宰量的%. 两个合作社年屠宰生猪占丹麦出栏生猪的%.不同的消费群体对猪肉的品质有不同的要求,丹麦的猪肉出口按身体部位销往不同的市场,这样就能取得最好的经济效益,例如,日本人喜欢里脊肉,美国人喜欢猪排,瑞典是后臀的主要市场,德国人更喜食母猪肉,而猪蹄、耳朵、尾巴恐怕就是中国人餐桌上的美味佳肴了.反之,如果没有市场分析和调研,产品与市场错位,不但价格平平,减少收益,还有可能失去应有的市场份额.丹麦养猪业和猪肉产业的发展,带动了生产和屠宰设备的现代化.早在60年前,丹麦屠宰合作社联合成立了一家公司SFK,专门从事屠宰设备开发和研究.目前该公司的软硬件设备不但能满足丹麦屠宰厂需求,还销往世界各地.该公司生产的电子检测仪器,安装在自动化生产线上,通过探针对身体12个不同部位检测,能自动检测出猪肉的脂肪含量、瘦肉率等十多个参数,并自动扫描有关数据,根据固定参数,计算出每头猪的价格,不是简单的以活猪称重计算价格.丹麦屠宰场生产线的现代化程度相当高,活猪输入,末端即可生产出餐桌上的食品.生产线的前期工序如煺毛、开膛、切头、腿、尾、身体大块切割等都是电脑控制自动完成操作任务,不同生产过程和产品流向都通过安装在生产线上的自动系统输入控制中心.因为丹麦的劳动力成本很高,除了必要的人工操作,屠宰场基本上都是自动化作业.另一方面,养猪业的发展还带动了饲养设备和肉制品生产设备的发展和现代化,不但满足国内需求,还销往世界各地.例如,丹麦开发了一种电脑控制的饲养设备,其原理是在猪的耳朵上装一芯片,控制其每天定量、定时进食,猪的食槽栏上装有扫描仪,前后有活动挡,每次只能有一头猪进食,电脑控制流入食量,进食后自动记录.如果在下次进食时间未到之前进入食槽觅食,电脑开关就不会启动放食.各种饲养设备的生产厂就有几十家.丹麦极为重视环境保护,努力将各种污染减少到最低限度.丹麦的屠宰厂对生产线上的废水实行净化处理后循环利用.为了防止氮流失和污染地下水资源,猪的肥料要经过发酵处理后按规定的时间春秋两次施入田间,化肥的种类和数量要严格按照专家推荐的标准施用,肥料和化肥施用后必须通过电脑网罗向农业部报告,农业部门定期抽查.法律对农场的面积和农场主可拥有家畜的数量有限定,规定了农场土地面积与施肥量的比例.每个农场饲养家畜的数量不超过500个单位,一个单位相当于一头奶牛、或三头种猪或30头生猪或2500只肉鸡.但一般农场在达到250个单位时,相关部门和机构就要对其环境效应进行评估,根据评估的结果再决定是否同意其扩大规模.鉴于这些综合因素的限制,据该联合会推算,丹麦年生猪出栏量最多为2,500万头.丹麦的生猪收购原来实行特殊的价格和支付体系,生猪价格每周由三大屠宰合作社根据市场行情协调一次.多年来,丹麦对生猪屠宰重量做出了最科学的计算,屠宰后胴体重量在67-79公斤的价格最高,对高于79公斤和低于67公斤的,则按协调的不同档次价格计算.但随着市场的发展,实行了多年的协调价格体系已经被打破,各屠宰场根据自己的效益和市场行情确定生猪收购价,年底再根据收益分红.尽管如此,由于三大屠宰合作社多年来已经形成了各自的市场体系和份额,生猪收购价相差无几.协会项下还有几个经营猪肉出口的公司,代表三大屠宰合作社向国际市场出口猪肉.农场主作为合作社的成员,有义务将自己饲养的家畜供应给自己所属的屠宰场,屠宰场也有责任全部收购农户供应的生猪.屠宰场根据农户的通知,定期到农户家拉运生猪,所用运输车辆是专用车,而且每次运输后要清洗、消毒,避免批次之间的交叉感染.“动物福利”在发达国家已经不是一个令人耳目一新的词汇了,尤其是家庭饲养业.欧盟立法规定,从2006年起,农场主养猪必须实施室内圈养或野外圈养的开放式方法,保证动物有足够的活动空间.丹麦是动物福利的积极倡导国之一,因此部分农户已经采用了开放式圈养法,而丹麦消费者更是急先锋,市场上销售的产品,只要标有符合动物福利规定的符号,就会受到消费者的积极青睐.保持食品的安全卫生是当今食品工业成功与否的关键.在这方面,丹麦的猪肉生产行业实行了一系列肉制品加工的质量保证措施,达到世界上最高的卫生标准.在屡次欧洲各地的食品卫生事件中,均未波及丹麦.丹麦对食品生产建立了完整、可靠的可追溯链条系统,即“家谱”. 就猪而言,其基因历史可以追溯至少四代祖宗.从食品生产来讲,国家制定了严格的食品卫生标准和管理制度,企业食品生产所使用的原料都有原始来源记录、使用记录和流向记录,制成品的各个储藏、运输、销售环节都有连续记录,今日生产的肉制品,明天就在市场上销售.尚若消费者在食用过程中发现卫生问题,可以追根求源,找出出现问题的环节.而这一切都可通过电脑迅速解决.中国作为世界上最大的猪肉生产国和消费国,丹麦的一些经验值得借鉴.我们特建议如下;1、增强集约化和互助经营.丹麦的养猪农场全部是专一的规模化饲养,而我国现代规模化的养猪场寥寥无几,我国大城市人口的猪肉消费一定量的供应来源于集约化的养猪场,但大部分是农民一家一户的分散饲养、自产自销,既是资源的消耗,也减少了经济效益.实行土地承包责任制后,农民注重个体生产,忽视了集约经济对农业效益的保障性.因此,在长期稳定家庭承包经营的基础上,提高、扩大集约化经营,这不仅有利于质量管理,更有利于提高市场竞争力和规模经济效益.2、利益共享,风险共担,树立经济农业的模式.民办、民管、民受益,自愿、自助、自负盈亏.我国农村绝大部分仍是个体生产,没有经济农业的概念.要把农业产业化经营作为推进现代农业发展的重要途径,鼓励、支持农产品生产和加工企业带动农户进入市场,形成利益共享、风险共担的组织形式和经营机构,树立经济农业的概念和生产模式,同时将减轻农民负担落到实处,使农民体会到有利可图,成为养猪农民的经济来源渠道.3、建立服务保障体系,增强现有农技推广站的技术实力,提供高水平的专业服务.集约化经营和高质量的产品与农技站的专业技术服务互为需求、互为存在,也是互相促进与提高.政府有计划的鼓励重点发展,资助服务体系,尤其是与社会公共利益的休戚相关的项目,如检疫、防疫等,给予大力的扶持与保护.建立保障基金,扶持有竞争力而实力不足的企业进入市场.欧盟的农业贴补政策值得借鉴.4、重视专业技术培训、教育.只有受过良好培训和教育的知识型人才才能饲养出高标准、符合市场需求的产品.丹麦的农民都是绝对知识型、受过高等教育的农民,而且还经常接受更新知识的培训,因此,生产观念和经济观念大大不同,而这正是我国农民的一个关键弱点.5、立足国内市场,展望国际市场.我国基本实现“小康”生活水平,肉制品的消费量越来越大,但生产量和质量还不能满足消费着的需求.但是发展养猪业,不但要立足国内市场,更要瞄准国际市场,尤其是周边地区.内地供应港澳地区的猪肉,是活猪运输到港澳后宰杀,还是比较原始的简单贸易,成本高,效益低.如果加工成切割肉后再输入港澳市场,不但提高了经济效益,而且改善了投资和生产环境,增加了就业,其综合经济效益和社会效益相当可观.另外,邻近的日本和韩国市场的猪肉除台湾供应外,丹麦和美国是其猪肉主要来源地,日本市场也是丹麦猪肉在欧洲以外的主要市场.但是一定要作好市场调研,定位准确,保证高质量和适应消费者口味的产品.因此,从营销战略上开拓邻近市场具有潜力.6、国际间的技术合作,提高国产品种和效益.丹麦、荷兰、加拿大、美国等这样在世界上领先的发达国家,在品种更新换代、基因改良方面投入了大量的人力和财力,不断提高产品质量,占领市场.我国是猪肉生产第一大国,国家也有大量的投入,但产出效益和可持续发展成效不大.近20年来我国进口了数千头种猪,有的还建立了示范基地,投入了大量的资金,但始终没有摆脱引进-淘汰-引进的不良循环.我国梅山猪是一个优良品种,产仔率高,在国际市场上都有知名度,如果吸取国外的技术和和引进优良品种,将进口种猪的资金用于开发、提高国产品种和质量,提高自身发展机制的良性循环体系.7、建立完善的监测、监督机制.质量是企业生存的根本,而食品卫生又是关系到每一个消费者健康和利益的大事,无疑有必要建立符合国际消费水平的卫生标准质量体系,同时建立监测和监督机制,使消费者食用放心食品,而不是顾虑是否会买到注水肉等令人毛骨悚然的劣质产品.。

丹麦农业概况丹麦农业概况丹麦是欧洲的一个小国,但是它的农业却非常发达。

这一点在世界上很少见。

虽然丹麦的国土面积仅有约4万7千平方公里,但是她的农业不仅自给自足而且还成为了全世界领先的农业大国之一。

这篇文章将向您介绍丹麦农业的概况。

农业结构丹麦的农业结构非常巧妙。

全国农村占丹麦国土面积的66%,用于耕作、牧场、森林和湖泊等农业用地面积约为430万公顷。

丹麦拥有约4.6万个农业生产主体。

除了农民经营外,丹麦还有许多现代农业企业。

丹麦的农业以畜牧业为主,占农业总产值的70%。

家禽、家畜的饲养量和出栏量都居欧洲前列,其中奶牛养殖是丹麦农业的重要支柱,世界上许多地方奶牛品种的遗传基因中都融合了来自丹麦的优良品种。

此外,猪肉、禽肉等也是丹麦农业的重要支柱。

此外,丹麦的农业工业化生产水平也很高,原材料的采购和流通非常顺畅。

农产品出口丹麦是一个农产品大国。

尽管丹麦的国土面积较为狭小,但是她的出口却在全球排行榜上处于前列。

这是因为丹麦的出口市场是高端市场,质量标准要求非常高,而且对产品附加值要求也很高。

因此,丹麦农产品出口市场上,有很多产品都是高附加值产品,如奶制品、肉制品等。

丹麦农产品的出口贸易量接近30%,出口商品的金额在全球排名上也处于前列。

主要的出口国家包括德国、英国、中国、俄罗斯、美国以及其他欧洲国家,如瑞典、挪威以及荷兰等。

其中,对中国的出口市场增长很快,据统计,近年来,中国已成为丹麦的农产品第三大出口目的地。

可持续性发展丹麦农业在可持续性发展方面表现杰出。

丹麦农业的经营和管理在可持续性发展方面展现了一定的高度,能够为其他国家的农业转型升级提供借鉴。

丹麦的农业生产量虽然繁杂,但是它的农业生产和技术水准在欧洲都很高。

丹麦农业生产的环境保护和资源利用方面做得好,农民们对土地采用全生命周期管理方案进行耕种,顺应当地自然环境,打造了真正的“环保型农业”。

总的来说,丹麦农业在自然条件、技术水平、农业特色和出口贸易方面都显著高出其他国家。

全球红肉标准(一)游敬刚1,柏红梅1,冯霞1,李益恩1,潘红梅1,陈功1,刘学航2等编译(1.四川省食品发酵工业研究设计院,四川成都611130;2.四川大学锦江学院,四川彭山620860)第一章全球红肉标准简介欢迎阅读第四版全球红肉标准4.1版本。

该版本采纳相关利益者的建议和意见进行了修改完善并由丹麦农业和食品委员会出版。

1背景丹麦是猪肉产品的主要出口国之一,已出口到140多个国家。

为满足世界各地众多消费者的要求,在生产放心肉方面丹麦肉类行业具有独特经验和专业知识。

基于此专长,丹麦农业和食品委员会联合屠宰场成员和丹麦肉类研究所,修改完善了全球红肉标准(GRMS ),该方案制定了红肉行业的具体要求而不是一个宽泛而笼统的关注点。

全球红肉标准于2006年首次出版。

设计本标准的格式和内容是为了第三方(认证机构)能根据标准的要求对公司的经营场址、操作系统和程序进行评估。

2目的建立全球红肉标准的目的是为了实现工厂屠宰、分割、剔骨、处理肉以及猪肉和牛肉产品的食品安全、质量和卫生系统的公开透明。

公开透明是通过基于EN45011(独立认证机构在操作产品体系认证时总的要求)基础上的独立认证过程来实现的。

3范围本标准规定了肉及肉产品生产的所有相关流程的要求。

过程运输,入栏,屠宰,去内脏,冷分割,剔骨,整形,腌制,绞碎,混合,发酵,烟熏,蒸煮,包装,冷藏,冷冻,储存。

产品鲜肉,肉类产品、肉制品、混合产品和食用副产品。

标准适用于所有相关各方/肉类生产商在其范围内执行。

当前版本的标准下载网站 。

4所有者丹麦农业和食品委员会(Landbrug &F 覫devarer )是全球红肉标准的制定者。

希望使用这个标准的公司或认证机构可以通过全球红肉标准的网站 联系丹麦农业和食品委员会。

5 4.1版本的有效期GRMS V4.1的认证从2012年1月30日开始生效并从2012年4月1日起强制执行。

收稿日期:2012-11-27译者简介:游敬刚(1965-),男,高级工程师,长期从事农产品食品(肉奶类)加工应用技术研究开发及配套工程设计等工作。

丹麦农业概况一、丹麦概况丹麦王国位于欧洲北部,包括日德兰半岛、西兰岛、菲英岛、洛兰岛等480多个岛屿组成。

丹麦是斯堪的纳维亚3个王国中最小的一个,面积4.3万平方公里(不包括格陵兰和法罗群岛),南北长360公里,东西宽400公里,面积比我国台湾稍大。

丹麦处在波罗的海和北海之间,隔海与瑞典、挪威相望,日德兰半岛南端同德国有一段约68公里长的陆地边界,在地理、文化、商业上是联结斯堪的纳维亚和中欧的桥梁。

丹麦多岛屿,海岸线曲折而多天然港湾,总长约7400公里,海岸线与面积相比特别长。

境内任何地方距离海岸线都不超过52公里。

丹麦人口536.8万(2002年7月),人口密度为每平方公里126人(包括格陵兰和法罗群岛。

官方语言是丹麦语。

首都哥本哈根是已有800多年历史的古城,位于西兰岛东岸,人口134万,是北欧最大的城市。

它隔厄勒海峡与瑞典海港马尔默共同扼守波罗的海的出口,具有重要的战略地位。

哥本哈根是著名的良港,水深港阔,设备优良,码头总长30余公里,是全国海陆空的交通枢纽和工业、文化中心。

奥胡斯(21万人)是丹麦第二大城市,欧登塞(14.3万人)是著名童话作家安徒生的出生地,此外还有奥尔堡(11.7万人)等一些中小城市。

丹麦纬度较高,大体上在北纬54.5度到57.5之间,即使它的最南端也在我国黑龙江漠河以北约120公里的位置。

但是由于大西洋、北冰洋和东欧来的气团在此相遇,丹麦基本上属海洋性温带阔叶林气候,1月份的气温在零度到零下2度之间,最热的7月份平均温度为17度。

无霜期仅有160多天。

境内年平均降水660毫米,但是气候多变,春夏两季降雨偏少,经常发生干旱;雨水多集中在8月份作物的收获季节。

冬季漫长,全年日照1700小时。

这种气候条件对丹麦发展农作物生产并不特别优越。

丹麦是欧洲的低地国家之一。

全境是一个波浪起伏的冰迹平原,平均海拔30米,全国最低点海拔仅4米,最高点海拔173米。

全国最肥沃的粘壤土集中在西兰岛的东南部和南部。

第十七单元区域经济发展考点自测[2021广西百色第三次大联考]丹麦农业高度现代化,家庭农场与农业合作社历史悠久。

家庭农场专注于种植、养殖等直接生产活动;农业合作社专注于流通、营销,后来发展到培育良种、打造品牌、加工增值和拓展市场,形成农业—食品产业体系,实现“抱团销售”。

据此完成1—3题。

1.农业合作社的产生,主要是因为家庭农场( )①地理位置偏僻②生产规模较小③生产经营分散④机械化水平高A.①②B.②③C.②④D.③④2.农业合作社数量减少而规模扩大,主要是因为( )A.农业技术进步B.劳动成本上升C.农场规模扩大D.市场竞争加剧3.丹麦农业能持续发展,主要得益于 ( )A.产研销一体化B.农场历史悠久C.欧盟市场广阔D.国家政策扶持[2017海南地理卷,3—4,6分]云南元阳位于横断山地南部,当地著名的哈尼梯田是世界文化遗产。

哈尼族人民种植的红米稻是经过长期耕种、筛选的特色品种,稻米色泽暗红,富含多种营养元素,品质优良。

1980年以后,为了提高粮食产量,当地逐渐推广种植杂交水稻。

下图示意目前当地三种发展类型村落的农作物种植结构。

据此完成4—5题。

4.1980年以后,当地红米稻面积逐渐减少的主要原因是种植红米稻( )A.技术要求高B.劳动力投入大C.种子成本高D.单位面积产量低5.乙类村红米稻种植规模较大的主要目的是( )A.提供粮食深加工原料B.开发特色旅游产品C.建设特色商品粮基地D.满足村民膳食需要6.[2020江苏地理卷,29,14分]阅读材料,回答下列问题。

材料一咖啡原产于非洲, 现在我国云南、四川、海南、福建和台湾等地均有种植,但90%以上种植面积集中于云南。

图1为“咖啡原产地非洲某地的咖啡种植分布示意图”。

材料二咖啡种植已成为我国云南部分地区支柱产业、出口创汇产业和农村扶贫产业,2014年被农业部列入重点支持发展的特色产业。

目前我国咖啡生豆产量位列全球第13位,但人均咖啡消费水平低,产业利润丰厚的加工、流通环节多为外国品牌控制。

丹麦农业

网站管理员 2011年1月28日访问量:918

丹麦是举世公认农业问题解决得最好的国家之一,素有“欧洲食橱”之美誉。

考察研究丹麦农业,对我国如何发展有中国特色的产业化农业会有一定的启发。

丹麦农业产业化的特点可以概括为:一个观念、两次转变、三大支点。

一个观念

提到农业,在我国大多数人的心目中似乎只包括种植业和养殖业(即第一产业),农产品的加工则归入第二产业,销售则属第三产业。

反观丹麦的农业范畴,则包容农产品的生产、加工和流通等各个环节。

仅从丹麦农业归口政府部门的全称“丹麦农业、渔业与食品部”这一点上,我们也略可看出这种观念的不同。

“从地头到餐桌”是其管理范围的形象说法。

实际上,丹麦农业的范畴明确地涉足于第一、第二、第三产业的概念范围。

丹麦农业产业链的延长,在农业产业内部创造了大量的脱离土地的就业机会,并反过来又促使土地经营的集中和农业生产规模逐步扩

大。

例如,与1970年相比。

1996年丹麦农场数已由140200个下降到了61887个(其中约27000个为全日制农场),每个农场平均规模由21公顷提高到43.3公顷。

总之,大农业观念使丹麦农业产业内部得以有效协同,是丹麦农业成功的一个重要原因。

两次转变

土地关系的转变。

现在,丹麦农场所有土地均为农民所有。

在其私有的土地上,丹麦农民可以在土地法的允许范围内自主决定其经营活动。

此外,丹麦税法规定,农场主不得把农场无偿转给自己的子女,青年农民必须从其父母那里按市场价购买农场。

大多数情况下,农场是逐步有偿移交给下一代的,也就是说,青年农民先买下农场的一部份,与其父母一起从事经营数年后,再购买接管整个农场。

农场不能被直接继承的好处是:可以保障农场继续由有志务农的人掌管。

种植业向畜牧业的转变。

19世纪以前,丹麦农业一直是以粮食种植业为主的典型传统农业。

直到19世纪末叶,蒸汽船被广泛应用于国际

贸易,欧洲市场上大量充斥北美、俄国粮食,使得粮价下跌,饲料价格也随之下降。

此时,丹麦农业因势利导,适时地由粮食种植为主转为以饲料产业、畜牧经济为主导,从而为今日适应于由传统粮食食物观念转

向现代食物观念的现代农业打下了基础。

目前,丹麦农业产值中,畜产业产品约占70%。

三大支点

农业合作化企业。

丹麦的农业合作化运动始于19世纪末。

从其实际运营方式来看,它们与其说是合作化组织倒不如说是农民自原参加的与其农场经营领域有直接关系的合作式乡镇企业,完全是农民自身利益驱动的组合。

农民行业组织。

丹麦的农业行业组织也有悠久的历史,并在农业生产中起着重要的主导作用。

在全国,主要有三大农民组织:农场主联合会、家庭农场主联合会、合作企业联合会。

同时,它们与其他一些农业组织一道,共同组成了一个名为非官方,实为半官半民的农理会,代表农户与政府、议会以及其他产业协调关系,并由之直接影响国家的农业政策。

农理会下设9个专业出口公司,控制全国农产品的出口。

农业科技服务体系。

丹麦的农业科技研究、推广和教育有一套完备的体系:皇家兽医与农业大学负责高级农业专门人才的培养和农业基础科学研究;农业部直属有6个技术研究所,负责应用研究;技术推广则依靠一个颇为独特的农民自己拥有的技术培训、咨询和服务推广体系。

这个体系的核心是全国农业顾问中心,由两个最大的农场主联合会派代

表(农民)组成的董事会领导。

董事会聘任主任、总顾问等管理层。

这套体系有效的运转是丹麦能够不断把最新的技术成果应用于农业的主要原因。

通常,一项新的技术推广到实际农业应用的周期不到一年。

农业新技术的推广不仅带来了生产的效率提高,在环境、生态、节能等方面也带来重要影响。

例如,通过广泛采用新的耕作技术,丹麦平均每公顷土地所消耗的氮肥量已由80年代初的136公斤下降到1996年的107公斤;磷肥由45公斤降至7公斤;钾肥则由43公斤减至30公斤。

而且其中95%磷肥和钾肥都采用复合肥形式。

上述一个观念、两次转变、三大支点中,一个观念可以说是丹麦农业的原理和主线;两次转变是契机和条件;三大支点是基础和关键。

在三者的共同作用下形成了今天成功的丹麦农业模式。