造血系统疾病动物模型

- 格式:doc

- 大小:1.75 MB

- 文档页数:10

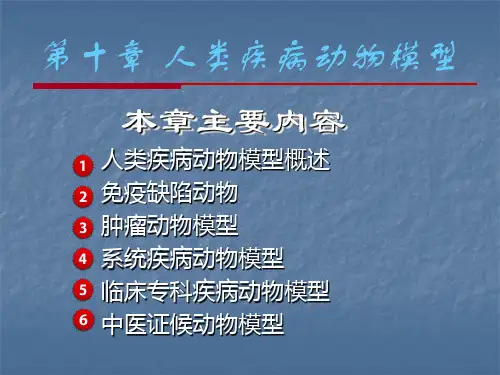

人类疾病动物模型动物实验的设计、结果分析及影响因素人类疾病动物模型1.定义人类疾病动物模型(animal model of human diseases)是指医学研究中建立的具有人类疾病表现的动物实验对象和相关材料。

是临床和实验假说的试验基础。

疾病模型:包括整体动物、离体器官和组织、细胞株和数学模型。

2.发展史◆18世纪,詹纳(Edward Jenner)牛痘◆1876年,郭霍(Robert Koch)炭疽杆菌。

◆1884年,巴斯德(Louis Pasteur)狂犬病病毒疫苗◆1911年,劳斯(F. P. Rous)鸡肉瘤---1966年诺贝尔生理学或医学奖◆1914年,山极和市川用沥青长期涂抹家兔耳朵成功诱发皮肤癌◆20世纪50年代中期,加德赛克(Daniel Carleton Gajdusek)发现变异的普里昂蛋白(prion protein)是库鲁(Kuru)病的病原体---1976年和1997年诺贝尔生理学或医学奖3.意义◆避免人体实验造成的危害;◆应用动物模型可研究平时不易见到的疾病;(烈性传染病(SAS;狂犬病)、中毒病(蛇毒等)、放射病等)◆研究发病率低、潜伏期和病程长的疾病;(遗传病(白化病);动脉硬化;肥胖等)◆可严格控制条件,克服复杂因素;年龄、性别、饮食、文化经济等◆样品收集方便,实验结果易分析;◆比较人畜共患病病原体对人与动物病变的异同,更加全面了解疾病性质。

4.制作原则◆与人类疾病的可比性,相似性越高越好;◆复制动物模型可重复性;品种、品系、年龄、性别、体重,健康状况,饲养环境、管理、实验处理要一致。

◆可靠性;特异的、可靠的反映某种疾病。

◆适用性和可控性;临床应用和疾病的可控性,利于疾病研究的开展。

◆易行性和经济性;制模方便易行、小动物多选用而灵长类少5.分类1)按制作方法分类◆诱发性疾病动物模型◆突变系疾病动物模型自发突变动物模型人工诱变动物模型◆转基因疾病动物模型诱发性疾病动物模型experimental animal model通过使用物理、化学、生物等致病手段,人为制造的与人类疾病表现类似的动物模型。

小鼠模型对白血病的研究白血病是一种危险的疾病,不仅影响人类,同时也影响着许多动物。

小鼠作为常用的动物模型,已经被广泛用于研究白血病的发病机理以及治疗方法。

一、小鼠模型在白血病研究中的应用小鼠模型是进行白血病研究的理想选择,因为它们具有以下特点:1.受到人们长期的人为繁殖和筛选,对实验室的环境适应性好,繁殖周期短,数量可控。

2. 小鼠基因组与人类基因组有高度的相似性,而且小鼠与人的免疫系统、造血系统、神经系统等方面也有许多相似之处,因此可以模拟人类白血病发生发展的过程。

3.小鼠模型在进行基因敲除、基因编辑、药物筛选等方面有很好的应用前景。

基于这些优点,小鼠模型被广泛应用于白血病研究。

研究者们利用小鼠模型,在模拟某些人类白血病的病理生理过程中,从细胞水平到整个器官、整个个体的水平来开展研究,不断地去剖析白血病的发病机制。

二、小鼠模型研究白血病的方法1. 建立白血病小鼠模型:构建小鼠白血病模型是开展白血病研究的第一步,在基因水平、蛋白水平等方面对小鼠进行改变,从而引发白血病。

2. 分析小鼠模型的病理生理表现:利用小鼠模型去分析白血病的发病机理,可以通过核磁共振成像技术、流式细胞术等方法对白血病小鼠的病理生理表现进行尽可能详细的描述。

3. 基于小鼠模型探索新的治疗方法:小鼠模型还可以被用于药物筛选、基因敲除、基因编辑等方面的研究,如CRISPR/Cas9技术在小鼠模型上的应用,为后期的临床治疗提供了方便。

三、小鼠模型在白血病研究中的应用举例1. 利用小鼠模拟人类急性淋巴细胞白血病病理生理过程:研究者使用胸腺技术去删除小鼠中的成熟T细胞,再通过转染技术将癌细胞植入体内,以此模拟出人类急性淋巴细胞白血病的发生过程,并通过各种研究手段去分析白血病的机制。

2. 小鼠模型应用于白血病免疫治疗的研究:研究者发现CD19抗原能够被淋巴细胞所识别和进攻,于是他们利用CRISPR技术去制造出携带抗癌基因的淋巴细胞,再将这些细胞注射入到小鼠体内,发现注射后患小鼠的存活率更高。

![[基础医学]人类疾病动物模型](https://uimg.taocdn.com/7f79da9dbcd126fff6050bb0.webp)

白细胞疾病动物模型制作步骤及方法在医学研究中,为了更好地理解和治疗白细胞疾病,制作合适的动物模型是至关重要的。

这些模型能够帮助科研人员深入探究疾病的发病机制、发展过程以及测试新的治疗方法。

下面将详细介绍白细胞疾病动物模型的制作步骤及方法。

一、模型选择首先,需要根据研究的具体白细胞疾病类型以及实验目的来选择合适的动物模型。

常见的实验动物包括小鼠、大鼠、豚鼠等。

小鼠由于其繁殖快、基因易于操作等优点,在白细胞疾病研究中应用广泛。

二、诱导方法(一)化学诱导化学物质诱导是常见的方法之一。

例如,使用苯、环磷酰胺等化学物质,可以破坏骨髓造血微环境,影响白细胞的生成和发育,从而诱导白细胞疾病的发生。

(二)放射线诱导通过对动物进行一定剂量的放射线照射,损伤骨髓造血干细胞,导致白细胞异常。

这种方法可以模拟由于放射性损伤引起的白细胞疾病。

(三)病毒感染诱导某些病毒,如人类 T 淋巴细胞病毒 1 型(HTLV-1)、EB 病毒等,与特定的白细胞疾病密切相关。

将这些病毒感染动物,有可能诱导出相应的疾病模型。

(四)基因工程诱导利用基因编辑技术,如 CRISPRCas9 系统,对动物的基因组进行特定的修饰,敲除或插入与白细胞相关的基因,从而构建出遗传性白细胞疾病模型。

三、实验动物的准备(一)动物的选择选择健康、遗传背景清晰、年龄和体重适宜的动物。

一般来说,年轻的动物对诱导因素的反应更敏感,但也需要考虑实验周期和动物的成熟程度对实验结果的影响。

(二)动物的饲养环境提供清洁、安静、温度和湿度适宜的饲养环境,保证动物的正常生长和健康状态。

遵循动物伦理和福利原则,给予充足的食物和水。

四、诱导操作(一)化学诱导操作以环磷酰胺诱导为例,根据动物的体重计算合适的给药剂量,通过腹腔注射或静脉注射的方式给药。

给药过程中要严格控制药物浓度和注射速度,避免药物外渗和动物的过激反应。

(二)放射线诱导操作使用专门的放射线设备,对动物进行全身或局部照射。

溶血性贫血动物模型制作步骤及方法溶血性贫血是由于红细胞破坏增多、增速,超过造血代偿能力时所发生的一组贫血。

红细胞的平均寿命为15~20d,红细胞破坏速度远远超过骨髓的代偿潜力时,则出现贫血。

溶血性贫血发病的基本问题是红细胞寿命缩短,易于破坏。

主要通过以下三方面的机制:红细胞膜的异常变化;血红蛋白的异常;机械性因素。

1乙酰苯肼诱发的溶血性贫血大鼠模型(1)复制方法体重为180~250g的雄性大鼠,大鼠常规饲养,自由饮水和进食。

分别于造模的1, 4, 7日经腹腔注射2%乙酰苯肼(Acetylphenylhydrazine, APH)生理盐水溶液,初次注射剂量为1ml/100g体重,第2、3次剂量减半为0.5ml/100g体重。

注射乙酰苯肼后,每天上午经大鼠尾静脉取血作血红蛋白测定,并进行血红细胞计数和白细胞计数。

通过不同方法分别作网织红细胞、海氏小体(Heina body)、中性粒细胞、碱性磷酸酶(AKP)、酸性磷酸酶(ACP)、ATP 酶、琥珀酸脱氢酶(SKH)及葡萄糖-6-磷酸酶(G-6- P)染色。

(2)模型特点注射APH后第3日,模型大鼠开始出现疲乏无力,行动迟缓,嗜睡、喘息;面、眼、耳、尾苍白,体温偏低等临床表现。

肉眼观察可见肝、脾均肿大,脾肿大尤为明显,呈暗红色。

血液学观察指标:血红蛋白和红细胞呈进行性下降,网织红细胞、海氏小体和白细胞总数显著增多(显示出贫血性血象)。

注射APH 1周后,模型动物血红蛋白可下降为40~70g/L;红细胞降为(200~400)×1000000000/L;白细胞降为(30~39)×1000000000/L;网织红细胞则升为85%~95%,海氏小体升至30%~38%(正常为0)。

血细胞组织化学染色观察显示中性粒细胞AKP、ACP、ATP酶、SDH和G-6-P酶均出现不同程度异常。

(3)比较医学乙酰苯肼可引起骨髓造血干细胞生长发生变化,促使其从骨髓向脾脏转移,而在代偿期出现骨髓血细胞增多。

动物模型的分类动物模型的分类一、按产生原因分类(一)自发性动物模型(Spontaneous Animal Models)是指how(event)"class="t_tag">实验动物未经任何有意识的人工处置,在自然情况下所发生的疾病。

包括突变系的遗传疾病和近交系的肿瘤疾病模型。

突变系的遗传疾病很多,可分为代谢性疾病、how(event)" class="t_tag">分子疾病和特种how(event)" class="t_tag">蛋白质合成异常性疾病。

如无胸腺裸鼠、肌肉萎缩症小鼠、肥胖症小鼠、癫痫大鼠、高血压大鼠、无脾小鼠和青光眼兔等。

它们为生物医学研究提供了许多有价值的动物模型。

近交系的肿瘤模型随how(event)"class="t_tag">实验动物种属、品系的不同,其肿瘤的发生类型和发病率有很大差异。

很多自发性动物模型在研究人类疾病时具有重要的价值,如自发性高血压大鼠,中国地鼠的自发性真性糖尿病,小鼠的各种自发性肿瘤,山羊的家族性甲状腺肿等。

利用这类动物疾病模型来研究人类疾病的最大优点,就是疾病的发生、发展与人类相应的疾病很相似,均是在自然条件下发生的疾病,其应用价值就很高,但是这类模型来源较困难,不可能大量应用。

由于诱发模型和自然产生的疾病模型是有一定差异的,如诱发的肿瘤和自发的肿瘤对药物的敏感性是不相同的,加之有些人类的疾病至今尚不能用人工的方法在动物身上诱发出来,因此,近年来十分重视对自发的动物疾病模型的开发,有的学者甚至对狗、猫的疾病进行大规模的普查,以发现自发性疾病的病例,然后通过遗传育种,将这种自发性疾病模型保持下来,并培育成具有特定遗传性状的突变系,以供研究。

近年来许多动物遗传病的模型就是通过这样的方法建立的。

在这方面小鼠和大鼠的各种自发性疾病模型开发和应用得最多。

肿瘤动物模型的构建——⽩⾎病篇导读⽩⾎病(Leukemia)是⼀种常见的恶性⾎液疾病,俗称⾎癌。

据统计,⽩⾎病是⼉童恶性肿瘤的头号原因,在⼉童及35岁以下成⼈中发病率位居第⼀[1]。

同时也是⼗⼤恶性肿瘤之⼀。

⽬前,⽩⾎病具体的发病原因⾄今尚未研究透彻,因此建⽴合适的⽩⾎病动物模型,对于⽩⾎病发病机制及药物研发具有重要意义。

本期为⼤家综述了⽩⾎病的基本情况及⼩⿏模型的分类、建⽴⽅法和应⽤。

第⼀章:⽩⾎病基本常识⽩⾎病是常见液体瘤⽩⾎病是常见的液体瘤,与结肠癌、肝癌等实体瘤不同的是,它是造⾎⼲细胞的异常分化和过度增殖导致,因此肿瘤细胞会遍布全⾝,会侵犯⾝体的每个脏器,造成全⾝衰竭。

造⾎⼲细胞是⾎液系统中的成体⼲细胞,具有长期⾃我更新和分化成各类成熟⾎细胞的能⼒。

如下图为造⾎⼲细胞可分类形成各种⾎细胞,如红细胞、⾎⼩板和⽩细胞:造⾎⼲细胞分化成各类⾎细胞(图⽚来⾃⽹站)⽩⾎病致病因素有哪些呢?现阶段认为⽩⾎病的发病因素:化学因素、电离辐射、药物、毒物、病毒、遗传因素等有关。

⽩⾎病主要分为四类根据⽩⾎病细胞的成熟程度和⾃然病程,⽩⾎病可分为急性和慢性两⼤类,临床上,⽩⾎病共分为四⼤类:急性髓系⽩⾎病(AML)、急性淋巴细胞⽩⾎病(ALL)、慢性髓系⽩⾎病(CML)和慢性淋巴细胞⽩⾎病(CLL)。

⼉童⽩⾎病90%以上是急性的,其中急性⽩⾎病中70%~80%是ALL。

第⼆章:实验研究所⽤⽩⾎病模型⾸先,来了解⼀下常⽤的细胞株⽩⾎病中常⽤的⼩⿏品系⽤于建⽴⽩⾎病⼩⿏模型的⼩⿏可分为近交系和突变系。

根据不同类型和⽬的选择不同的⼩⿏品系,具体如下图所⽰:最后说说常⽤的动物模型,主要分为三类:⼀、异种移植模型异种移植模型是最常⽤的淋巴瘤动物模型。

根据实验⽬的选择相应的⼩⿏品系和细胞株后,通常细胞的接种⽅式为⽪下注射、腹腔注射和尾静脉注射。

⽪下注射和腹腔注射操作简单,很快在接种部位形成肿瘤或腹腔内形成多发性肿瘤,适合筛选针对⽩⾎病的药物。

动物模型的分类一、按产生原因分类(一)自发性动物模型(Spontaneous Animal Models)是指实验动物未经任何有意识的人工处置,在自然情况下所发生的疾病。

包括突变系的遗传疾病和近交系的肿瘤疾病模型。

突变系的遗传疾病很多,可分为代谢性疾病、分子疾病和特种蛋白质合成异常性疾病。

如无胸腺裸鼠、肌肉萎缩症小鼠、肥胖症小鼠、癫痫大鼠、高血压大鼠、无脾小鼠和青光眼兔等。

它们为生物医学研究提供了许多有价值的动物模型。

近交系的肿瘤模型随实验动物种属、品系的不同,其肿瘤的发生类型和发病率有很大差异。

很多自发性动物模型在研究人类疾病时具有重要的价值,如自发性高血压大鼠,中国地鼠的自发性真性糖尿病,小鼠的各种自发性肿瘤,山羊的家族性甲状腺肿等。

利用这类动物疾病模型来研究人类疾病的最大优点,就是疾病的发生、发展与人类相应的疾病很相似,均是在自然条件下发生的疾病,其应用价值就很高,但是这类模型来源较困难,不可能大量应用。

由于诱发模型和自然产生的疾病模型是有一定差异的,如诱发的肿瘤和自发的肿瘤对药物的敏感性是不相同的,加之有些人类的疾病至今尚不能用人工的方法在动物身上诱发出来,因此,近年来十分重视对自发的动物疾病模型的开发,有的学者甚至对狗、猫的疾病进行大规模的普查,以发现自发性疾病的病例,然后通过遗传育种,将这种自发性疾病模型保持下来,并培育成具有特定遗传性状的突变系,以供研究。

近年来许多动物遗传病的模型就是通过这样的方法建立的。

在这方面小鼠和大鼠的各种自发性疾病模型开发和应用得最多。

这类模型在遗传病、代谢病、免疫缺陷病、内分泌疾病和肿瘤等方面的应用正日益增多。

国外出版一部专著(两卷本),按人类疾病系统,专门介绍人类疾病的自发性动物模型,可供参阅(Andrews EJ et al:Spontan eous Animal Models of Haman Disease,Vol Ⅰ-Ⅱ,New York,Academic Press,1979.)。

血液系统恶性肿瘤的人源化小鼠模型第一部分人源化小鼠模型简介 (2)第二部分血液系统恶性肿瘤概述 (4)第三部分小鼠模型在研究中的重要性 (6)第四部分人源化小鼠模型的构建方法 (9)第五部分血液系统恶性肿瘤模型的应用 (11)第六部分模型的优势与局限性分析 (15)第七部分最新研究进展和未来方向 (17)第八部分结论与展望 (21)第一部分人源化小鼠模型简介人源化小鼠模型是近年来在癌症研究领域中备受关注的一种实验工具。

这类模型通过将人类细胞或基因移植到免疫缺陷的小鼠体内,从而构建出具有人类特征的疾病模型,有助于科学家们更好地理解疾病的发病机制,并探索有效的治疗方法。

血液系统恶性肿瘤(hematological malignancies)包括白血病、淋巴瘤和多发性骨髓瘤等,它们主要来源于造血干细胞或其祖细胞的恶性增殖。

这些肿瘤通常具有高度异质性和复杂性,因此需要精准的人体模型来模拟其生物学特性。

人源化小鼠模型因其独特的优势,在血液系统恶性肿瘤的研究中得到了广泛应用。

人源化小鼠模型的成功构建依赖于以下几个关键因素:1.免疫缺陷小鼠:为了确保人类细胞在小鼠体内能够存活并正常生长,研究人员通常选择免疫缺陷小鼠作为宿主。

常用的免疫缺陷小鼠品系有 NOD/SCID(非氧化型糖尿病/严重联合免疫缺陷)、NSG ( NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJ)和 NOG( NOD/Shi-scidIl2rgtm1Yok+/+)等,这些小鼠缺乏 T、B 细胞及自然杀伤细胞等功能性免疫细胞,降低了对移植物的排斥反应。

2.人类细胞移植:研究人员可以采用多种方法将人类细胞移植到小鼠体内。

一种常用的方法是骨髓移植,即将人的造血干细胞或外周血单个核细胞注入免疫缺陷小鼠的骨髓腔内,使其分化为各种血液细胞。

此外,还可以通过尾静脉注射将人类细胞输送到小鼠体内,实现全身性的分布。

3.人类细胞与小鼠组织的相互作用:人源化小鼠模型中的人类细胞不仅可以在小鼠体内增殖和分化,还能与小鼠的组织结构相互作用,形成具有人类特征的肿瘤组织。

小鼠白血病模型的建立与应用孙轶然【摘要】白血病是一种造血系统恶性增殖性疾病,小鼠白血病模型可以为研究白血病发病机制、相关诱发因素以及评价白血病治疗药物和方法提供帮助。

本文综述了小鼠白血病模型的研究意义、分类、模型建立方法和模型的应用。

【关键词】白血病,小鼠,疾病模型,动物,活体动物光学成像1、研究意义1.1白血病的发病机制和分类白血病是一种造血组织的恶性增殖性疾病,患者的骨髓以及其他造血组织大量无核细胞出现无限增值,克隆中的白血病细胞失去进一步分化成熟能力而停滞在细胞发育的不同阶段。

临床表现为骨髓、脾、肝等造血器官中的白血病细恶性增生肿大,并浸润到全身各组织脏器中,伴有不同程度的贫血、出血、感染发热以及骨骼疼痛。

根据统计,白血病约占肿瘤总发病率的3%左右,是儿童和青年中最常见的一种恶性肿瘤[1]。

白血病的发病率在世界各国中,欧洲和北美发病率最高,其死亡率为3.2~7.4/10万人口。

亚洲和南美洲发病率较低,死亡率为2.8~4.5/10万人口。

白血病根据白血病细胞的成熟程度和自然病程,白血病可分为急性和慢性两大类。

急性和慢性白血病又可根据白血病细胞系列归属各自分为急性髓系白血病(AML)、急性淋巴细胞白血病(ALL)、慢性粒细胞性白血病(CML)、慢性淋巴细胞性白血病(CLL)[1]。

其中淋巴细胞恶性增值引发的癌症又称为淋巴癌,可以分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤两大类。

在过去几十年里,非霍奇金金淋巴瘤(NHL)的发病率和死亡率呈上升趋势,在美国NHL占癌症发病率的4%。

1.2小鼠白血病模型的研究意义近几年来,癌症的实验动物学模型研究取得了长足进展。

针对各种不同癌症的动物模型被研究人员不断地建立出来,这些癌症动物模型能够帮助人们研究癌症的生物学性质、生化免疫学特征、病理生理状态变化、发病机制,特别是抗肿瘤药的研究包括肿瘤的放射敏感性研究和抗肿瘤药、抗化学致癌剂体内试验等。

小鼠属哺乳纲-啮齿目-鼠科动物,在遗传学与造血系统等方面和人类十分相似,人类血液系统的髓系、淋巴系等恶性肿瘤均可在小鼠身上获得相应的模型供研究;小鼠易饲养,用近交系小鼠做实验,其遗传背景均一致,实验结果可比性强,实验所需时间短,可进行动态性和前瞻性研究[2]。

血液系统疾病常见动物模型造血系统疾病(Disease of hematopoietic system),除了地中海贫血等少数疾病具有明确的病因以外,再盛赞该性贫血等大多数疾病都还没有明确的病因,造血系统疾病的动物模型,就成为研究造血系统疾病的发病机理、探索新型治疗技术和新药研究的基本工具。

一、缺铁性贫血动物模型缺铁性贫血(iron deficiency anemia,IDA)是体内用来合成血红蛋白(HGB)的贮存铁缺乏,HGB合成减少而导致的小细胞低色素性贫血,主要发生于以下情况:(1)铁需求增加而摄入不足,见于饮食中缺铁的婴幼儿、青少年、孕妇和哺乳期妇女。

(2)铁吸收不良,见于胃酸缺乏、小肠粘膜病变、肠道功能紊乱、胃空肠吻合术后以及服用抗酸和H2受体及抗剂等药物等情况。

(3)铁丢失过多,见于反复多次小量失血,如钩虫病、月经量过多等。

IDA是一种多发性疾病,据报道,在多数发展中国家,约2/3的儿童和育龄妇女缺铁,其中1/3患IDA,因此,研究IDA的预防和治疗具有重要的意义。

在这些研究中,缺铁性贫血的动物模型(Animal model of IDA),又是实施研究的基础工具。

常见的IDA动物模型的构建技术如下:实验动物:一般选用SD大鼠,4周龄,雌雄不拘,体重65g左右,HGB≥130g/L。

建模方法:低铁饲料加多次少量放血法。

低铁饲料一般参照AOAC配方配制,采用EDTA 浸泡处理以去除饲料中的铁,饲料中的含铁量是诱导SD大鼠形成缺铁性贫血模型的关键,现有研究表明,饲喂含铁量<15.63mg/Kg的饲料35天,SD大鼠出现典型IDA表现,而饲喂含铁40.30mg/Kg的饲料SD大鼠出现缺铁,但并不表现贫血症状。

建模时一般采用去离子水作为动物饮水,以排除饮水中铁离子的影响。

少量多次放血主要用于模拟反复多次小量失血导致的铁丢失,还可以加速贫血的形成。

放血一般在低铁饲料饲喂2周后进行,常用尾静脉放血法,1~1.5ml/次,2次/周。

第九节造血系统疾病动物模型造血系统疾病(Disease of hematopoietic system),除了地中海贫血等少数疾病具有明确的病因以外,再盛赞该性贫血等大多数疾病都还没有明确的病因,造血系统疾病的动物模型,就成为研究造血系统疾病的发病机理、探索新型治疗技术和新药研究的基本工具。

一、缺铁性贫血动物模型缺铁性贫血(iron deficiency anemia,IDA)是体内用来合成血红蛋白(HGB)的贮存铁缺乏,HGB合成减少而导致的小细胞低色素性贫血,主要发生于以下情况:(1)铁需求增加而摄入不足,见于饮食中缺铁的婴幼儿、青少年、孕妇和哺乳期妇女。

(2)铁吸收不良,见于胃酸缺乏、小肠粘膜病变、肠道功能紊乱、胃空肠吻合术后以及服用抗酸和H2受体及抗剂等药物等情况。

(3)铁丢失过多,见于反复多次小量失血,如钩虫病、月经量过多等。

IDA是一种多发性疾病,据报道,在多数发展中国家,约2/3的儿童和育龄妇女缺铁,其中1/3患IDA,因此,研究IDA的预防和治疗具有重要的意义。

在这些研究中,缺铁性贫血的动物模型(Animal model of IDA),又是实施研究的基础工具。

常见的IDA动物模型的构建技术如下:实验动物:一般选用SD大鼠,4周龄,雌雄不拘,体重65g左右,HGB≥130g/L。

建模方法:低铁饲料加多次少量放血法。

低铁饲料一般参照AOAC配方配制,采用EDTA 浸泡处理以去除饲料中的铁,饲料中的含铁量是诱导SD大鼠形成缺铁性贫血模型的关键,现有研究表明,饲喂含铁量<15.63mg/Kg的饲料35天,SD大鼠出现典型IDA表现,而饲喂含铁40.30mg/Kg的饲料SD大鼠出现缺铁,但并不表现贫血症状。

建模时一般采用去离子水作为动物饮水,以排除饮水中铁离子的影响。

少量多次放血主要用于模拟反复多次小量失血导致的铁丢失,还可以加速贫血的形成。

放血一般在低铁饲料饲喂2周后进行,常用尾静脉放血法,1~1.5ml/次,2次/周。

模型指标:(1)HGB≤100g/L;(2)血象:红细胞体积较正常红细胞偏小,大小不一,中心淡染区扩大,MCV减小、MCHC降低;(3)血清铁(SI)降低,常小于10μmol/L,血清总铁结合力(TIBC)增高,常大于60μmol/L。

需要指出的是,以上模型不能用于铁吸收不良相关IDA的防治研究。

根据具体的研究需要,也可以适当调整建模方法。

二、再生障碍性贫血动物模型再生障碍性贫血(aplastic anemia),简称再障,系多种病因引起的造血系统退行性变,红骨髓总容量不断减少,黄骨髓不断增加,造血衰竭,以全血细胞减少为主要表现的一组综合征。

再障的发病机制尚未完全阐明,目前存在四种假说:(1)“种子”学说,有证据表明,再障与患者造血干细胞存在某种内在缺陷有关。

(2)“土壤”学说,有证据表明,再障与患者的造血微环境存在某种缺陷,对造血支持不良有关。

(3)“虫子”学说,有证据表明,免疫反应、药物、病毒损伤造血干细胞可致再障发生。

(4)“遗传”学说,有证据表明再障具有遗传易感性。

目前,再障的发病机制、预防和治疗都是有待深入研究的课题,这些研究都需要大量的动物模型。

目前已报道的再障动物模型构建技术有:(一)化学方法建模1.腺嘌呤致大鼠肾性贫血模型实验动物:SD大鼠,雌雄不拘。

建模方法:腺嘌呤肾毒性建模法,由肾脏分泌的粗红细胞生成素(EPO)是红系、巨核系分化、成熟所必需的细胞因子,腺嘌呤可导致肾脏病变,使EPO分泌不足,进而导致红系和巨核系造血障碍。

王威等于1999年报道,利用饲喂含腺嘌呤0.75%,投饲量300mg/(kg.d),连续喂养7周,获得肾衰竭贫血模型,实验动物红细胞、血红蛋白及红细胞压积等主要红系指标均、血小板均显著下降。

用途:可作为肾性贫血的发病机制研究、疾病进展研究和治疗药物筛选的动物模型。

2.马利兰致骨髓抑制的再障模型实验动物:小鼠、SD大鼠、家兔,雌雄不拘。

建模方法:利用马利兰的骨髓选择性抑制作用,一次性超致死剂量给药或者多次小剂量给药,均可导致造血干细胞、骨髓微环境的抑制,形成再障。

(1)口服给药,15mg/kg/周或30mg/kg/周,总给药剂量达到118-153mg/kg时,可致家兔的再障,出现全血细胞减少、淋巴细胞比值增加、骨髓黄化和骨髓纤维化。

(2)一次性给药,35mg/kg腹腔注射,可致大鼠再障。

(3)口服给药,18mg/kg/天,连续给药10天,可致NIH小鼠再障,出现血细胞减少和骨髓有核细胞降低,建模稳定、实验动物存活率高。

3.苯致骨髓抑制的再障模型实验动物:CD1小鼠、家兔。

建模方法:苯类化学物质进入动物体内后,在骨髓富集(可达血清浓度的20倍),对骨髓有较强的抑制作用,可导致再障。

(1)皮下注射给药,苯与玉米油1:1混合物,4.0ml/kg,3次/周,共给药25次,可致CD1小鼠再障,表现为全血细胞减少、骨髓黄化、脂肪细胞等非造血细胞数目增多,骨髓间质血窦充血、出血伴水肿。

(2)皮下注射给药,纯苯,0.5-1.0ml/kg/天,3次/周,连续给药2周以上,可致全血细胞减少、造血细胞减少。

(二)物理方法建模1.外部照射建模法实验动物:小鼠,雌雄不拘。

建模方法:γ射线等高能射线可穿透机体,起DNA损伤,干扰DNA复制,阻断有丝分裂,对造血干细胞等分裂增值活跃的细胞有强抑制作用。

使用钴60等放射性同位素,亚致死剂量(6.0Gy)辐照以后,可致小鼠全血再障,维持时间较长,但辐照的剂量不好控制,稍大易致小鼠死亡,稍低则个别小鼠不易达到造血抑制效果。

2.内部照射建模法实验动物:小鼠,雌雄不拘。

建模方法:放射性同位素153Sm(钐)、89Sr(锶)、32P(32磷)、186Re(186铼)、188Re(188铼)、105Rh(105铑)、177LU(177镥)和60Co(60钴),能产生β射线及亲骨性特点,进入人体后对造血组织进行内照射。

将氯化锶,按每克体重6.4或2 μCi腹腔注射给予11~12周龄的小鼠,6μCi组动物于35d后全部死亡.2μCi组动物全部存活。

6μCi组的小鼠于21d后股骨骨髓显示为脂肪髓。

全血细胞减少,骨髓有核细胞数和CFU-S产率都减少。

应用32P给小鼠一次静脉注射1.4mCi/kg体重也可导致再障。

三、溶血性贫血动物模型四、白细胞减少症动物模型人类白细胞减少症是临床上常见的病症。

为了研究该病症的发病规律和筛选有效的升高白细胞的药物,可用环磷酰胺、马利兰等化学物质,过量x射线、γ射线辐射损伤,细菌、真菌感染和遗传因素来建立白细胞减少症动物模型。

1.环磷酸胺诱发的白细胞减少症动物模型(animaln model of cyclophosphamide inducedlenkocytopenia)【造模机理】环磷酰胺是抗癌药,是实验常用的烷化毒,能使脱氧核糖核酸变性、核分裂停顿,造成白细胞生成减少。

【造模方法】以小鼠作为实验动物模型,按每公斤体重腹腔注射或皮下注射环磷酰胺50~70 mg。

用生理盐水配成2 mg/m1的环磷酰胺溶液。

每只小鼠注射0.5 mL,即可成功地复制白细胞减少症动物模型,按同样方法亦可复制白细胞减少症的大鼠模型。

2.食物中毒性白细胞缺乏症猫模型(cat model of alimentary toxic aleucia)【造模机理】A TA是由于人食用真菌污染的食物引起致死的真菌中毒。

人的A TA表现为白细胞进行性减少、贫血、坏死性咽峡炎、发热、出血及脓毒血症。

【造模方法】1981年,Lutsky等用倍半萜(Sesquiterpene)T-2毒素(从镰刀菌属的类分支孢菌中分离出来的单端孢菌素)胶囊,每48 h给健康猫口服0.08 mg/kg体重,直至发病.建立了食物中毒性白细胞缺乏症的猫模型。

初期伴有轻度白细胞增多,随后是严重的进行性白细胞减少。

伴有全身软弱无力,便血、后腿共济失调、呕吐、厌食、脱水、体重减轻。

【模型应用】猫是一种较大的实验动物,可用来充分评价食物中毒性白细胞缺乏症的药理学、病理学、血液学、生物化学、免疫学及临床方面的问题。

但是,小鼠、大鼠、脉鼠、免、犬、猪、绵羊、家禽、牛、马等均不能建立A TA的动物模型。

3.周期性粒细胞减少症犬模型(dog model of cyclic neutropenia)【造模机理】人类周期性粒细胞减少患者,病程迁延多年,周期有规律。

常隔21 d(14~25d)发作一次,每次持续约1周。

发作时有全身不适、头痛、感染、发热。

婴儿患者病死率高。

【造模方法】犬的周期性粒细胞减少是一种遗传性疾病,为常染色体隐性遗传。

骨髓造血细胞用期性成熟受阻,仅见于大牧羊犬.出于具有淡灰色皮毛,又称为灰牧羊犬,中性粒细胞减少与其淡灰色皮毛紧密连锁,该犬一直作为周期性粒细胞减少症的动物模型。

这种犬的红细胞与粒细胞成熟同时受阻,由于周围血红细胞寿命长,其成熟中断期相对较短,因此,不表现红细胞的减少:犬的中性粒细胞平均寿命仅10 h,当骨髓粒系造血细胞成熟中断时,骨髓储存的粒细胞迅速释放入血而耗尽。

随后粒细胞严重减少[(0~100)×105/L]。

每隔9~13d发作一次,每次持续2~5d。

伴严重感染,待粒细胞恢复后1~3d内感染消失。

多数病犬寿命仅1~2岁,尸体解剖可见内脏与淋巴组织中有淀粉样物质沉积。

患犬症状与人相似,但并发症更多、更严重,死亡更早。

4. 60Co-γ射线辐射建立小鼠白细胞减少症模型【造模机理】人类在自然条件下受到天然和辐射的影响常引发白细胞减少等病理现象,在临床上放疗也是治疗肿瘤的主要方法之一,但放疗的主要副反应为骨髓抑制,从而导致外周血白细胞下降。

【造模方法】小鼠32 只,雌雄各半,分为4 组:ICR 小鼠雌性组、ICR 小鼠雄性组、C57BLP6J 小鼠雌性组和C57BLP6J 小鼠雄性组,每组8 只。

自眼眶静脉丛取全血20μL,测定正常小鼠外周血白细胞总数后, 采用60Co-γ射线一次性全身照射小鼠, 源皮距为1.5 m,照射剂量为5 Gy,照射后第3 d 测定外周血白细胞总数。

结果显示无论雄性还是雌性ICR 小鼠的正常白细胞数量均极显著低于C57BLP6J 小鼠。

我们还探讨了辐射对于不同性别不同的影响,结果表明雄性C57BLP6J 在照射后第3 d白细胞数量显著高于其雌性小鼠, 提示雄性C57BLP6J小鼠耐辐射能力可能强于雌鼠。

通过动态观察小鼠照射后白细胞数量变化,发现在5Gy 的照射剂量下,小鼠的白细胞数量随时间持续降低,而且随时间推移小鼠出现被毛蓬松,活动减少,食欲减退、体重滞长等症状,至第5 d ICR 小鼠有死亡现象发生。

由此提示在造模后应立即开始进行药物干预,可以达到较佳的治疗效果,药物干预最迟不可超过照射后第3 d。