复杂性肛瘘123

- 格式:ppt

- 大小:3.10 MB

- 文档页数:35

肛瘘的治疗最佳方法

肛瘘是一种常见的肛肠疾病,给患者带来了很大的痛苦和不便。

对于肛瘘的治疗,选择合适的方法对于患者的康复至关重要。

下面我们来了解一下肛瘘的治疗最佳方法。

首先,对于初期肛瘘,可以选择药物治疗。

一些消炎药物和抗生素可以帮助减

轻炎症,缓解疼痛,并且加速伤口愈合。

此外,一些中药也有一定的疗效,如黄连上清片、三黄片等可以帮助清热解毒,促进伤口愈合。

其次,对于复杂的肛瘘,手术治疗是较为常见的选择。

外科手术可以彻底清除

肛瘘,避免复发,并且术后恢复较快。

常见的手术方式包括括约肌切开术、肛门周围切开引流术等。

手术治疗是目前肛瘘治疗的主要方式,对于复杂的肛瘘效果更佳。

此外,激光治疗也是一种较为新颖的方法。

激光治疗可以减少手术创伤,术后

恢复更快,对于一些不宜手术的患者也有一定的疗效。

除了药物治疗和手术治疗,患者还应该注意生活习惯和饮食调理。

保持大便通畅,避免便秘,减少腹泻,不要过度用力排便,这些都对肛瘘的康复有着重要的作用。

此外,饮食上应该避免辛辣刺激性食物,多摄入富含纤维的食物,保持肠道的健康。

总之,对于肛瘘的治疗,选择合适的方法对于患者的康复至关重要。

在治疗过

程中,患者应该积极配合医生的治疗方案,同时注意生活习惯和饮食调理,这样才能更好地帮助肛瘘患者尽快康复。

希望本文所述的肛瘘治疗最佳方法能对患者有所帮助,早日摆脱病痛。

肛瘘无法自愈的原因是什么?

肛瘘是肠道疾病中发病率仅次于痔疮的一种疾病,反复发作脓肿破溃,经久不愈,而且肛瘘是不能自愈的。

肛瘘无法自愈的原因

1、肛瘘基本上存在内口,内口与直肠相通,肠腔内的各种细菌及肠黏

液时常进入内口,造成原发病灶继续存在,使瘘管长期处于慢性炎症

之中。

2、肠腔中的粪便、肠黏液和气体进入瘘管后使管壁组织增生变厚,形

成纤维化管壁,管壁不能自行闭合且瘘管弯曲或走行于括约肌之间被

括约肌的压力所压迫导致瘘管引流不畅。

3、特别是高位复杂性肛瘘的患者,内口虽然在肛窦部位,但其主要管

道已经超过了外括约肌深部以上,个别患者还会出现在盆底肛提肌以

上存在瘘道,这种肛瘘由于被人体的外括约肌紧紧压迫,瘘管深藏,

引流更加不畅,自愈的可能性更加微乎其微。

4、肛瘘外口狭小,个别患者还会出现外口的肉芽增生,更加阻碍了瘘

管的引流,有时某一处的外口由于炎性粘连而暂时闭合,当再次感染

时会形成瘘管感染化脓,新的脓肿可能从原外口溃破也可能从其他的

地方再次溃破,这样便形成了以主管道为主的复杂性肛瘘,时间越长

这种发病概率越高,只要内口、瘘管、外口没有被完全敞开,坏死组

织就不会被液化,也就不会自行愈合。

5、整个瘘管无论长短,简单或复杂,由于瘘道两端内口、外口平时处

于“关闭”状态,瘘管内相对缺氧,再加上管壁阻碍了血液循环,造

成整个瘘管的代谢障碍,所以当然不能自愈了。

肛漏病(肛瘘)诊疗方案一、中西医病名:中医病名:肛漏病(BWG050)西医病名:肛瘘(k60.301)二、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断标准:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.7—94)。

(1)肛瘘系肛痈成脓自溃或切开后所遗留的腔道。

又称痔漏。

有肛痈病史。

病灶有外口、管道、内口。

(2)疾病分类低位肛瘘:单纯低位肛瘘:只有一条管道,且位于肛管直肠环以下。

复杂低位肛瘘:具两条以上管道,位于肛管直肠环以下,且有两个以上外口或内口。

高位肛瘘:单纯高位肛瘘:只有一条管道,穿越肛管直肠环或位于其上。

复杂高位肛瘘:管道有两条以上,位于肛管直肠环以上,且有两个以上外口或内口。

2.西医诊断标准:参照2006年中华中医药学会肛肠分会、中华医学会外科学分会结直肠肛门外科学组、中国中西医结合学会大肠肛门病专业委员会制定的“肛瘘诊断标准”。

(1)症状:反复发作的肛周肿痛、流脓,急性炎症期可发热。

(2)局部检查:视诊可见外口形态、位置和分泌物。

浅部肛瘘肛门周围可触及索状物及其行径。

直肠指诊可触及内口、凹陷及结节。

(3)辅助检查探针检查:初步探查瘘道的情况。

肛镜检查:与亚甲蓝配合使用,可初步确定内口位置。

直肠腔内超声:观察肛瘘瘘管的走向、内口,以及判断瘘管与括约肌的关系。

CT或MRI:用于复杂性肛瘘的诊断,能较好地显示瘘管与括约肌的关系。

(二)证候诊断1、湿热下注证:肛周有溃口,经常溢脓,脓质稠厚,色白或黄,局部红、肿、热、痛明显,按之有索状物通向肛内;可伴有纳呆,大便不爽,小便短赤,形体困重,舌红、苔黄腻,脉滑数。

2、正虚邪恋证:肛周瘘口经常流脓,脓质稀薄,肛门隐隐作痛,外口皮色暗淡,时溃时愈,按之较硬,多有索状物通向肛内;可伴有神疲乏力,面色无华,气短懒言,舌淡、苔薄,脉濡。

3、阴液亏虚证:瘘管外口凹陷,周围皮肤颜色晦暗,脓水清稀,按之有索状物通向肛内;可伴有潮热盗汗,心烦不寐,口渴,食欲不振,舌红少津、少苔或无苔,脉细数无力。

肛瘘诊疗规范【诊断】一、临床表现1. 症状:反复发作的肛周肿痛、流脓,急性炎症期可发热。

2.局部检查:视诊可见外口形态、位置和分泌物。

浅部肛瘘肛门周围可触及条索状硬结及其行径。

直肠指诊可触及内口、凹陷及结节;可大体评估肛门括约功能。

3. 辅助检查:(1)探针检查:初步探查瘘道的情况。

(2)肛门直肠镜检查:与双氧水或亚甲蓝(浓度)配合使用,可初步确定内口位置。

(3)瘘道造影:可采用泛影葡胺等造影剂,尤其对于复杂性肛瘘的诊断有参考价值。

(4)直肠腔内超声:观察肛瘘瘘管的走向、内口、以及判断瘘管与括约肌的关系。

(5)CT或磁共振成像:用于复杂性肛瘘的诊断,能较好地显示瘘管与括约肌的关系。

4.肛瘘的分类:(1)国内分类:A.低位肛瘘低位单纯性肛瘘:内口在肛隐窝,仅有一个瘘道通过外括约肌皮下部或浅部,与皮肤相通。

低位复杂性肛瘘:有两个以上内口或外口,肛瘘瘘道在外括约肌皮下部和浅部。

B.高位肛瘘高位单纯性肛瘘:内口在肛隐窝,仅有一个瘘道,走行在外括约肌深层以上。

高位复杂性肛瘘:有两个以上外口,通过瘘管与内口相连或并有支管空腔,其主管通过外括约肌深层以上。

(2)Parks分类:肛瘘的分类取决于瘘管与肛门括约肌的关系,分为:括约肌间型、经括约肌型、括约肌上方型、括约肌外型。

当瘘管穿越外括约肌的30-50%以上(高位括约肌间、括约肌上方、括约肌外方),女性前侧瘘管,多个瘘管,复发性瘘管,或伴有肛门失禁,治疗后可能引起肛门失禁的肛瘘均认为复杂性肛瘘。

二、鉴别诊断肛瘘需与结核性肛瘘、炎症性肠病肛瘘、化脓性汗腺炎、肛周皮下囊肿感染、会阴部尿道瘘、骶尾部囊肿或畸胎瘤合并感染脓肿、藏毛窦感染、直肠子宫内膜异位症性肛瘘,临床详细的病史和相关检查有助于正确诊断。

【辨证】1.湿毒内蕴肛周流脓液,脓质稠厚,肛门胀痛,局部红肿灼热,渴不欲饮,大便不爽,小便短赤,形体困重,舌红苔黄腻,脉弦数。

2.正虚邪恋肛周间断流脓水,脓水稀薄,外口皮色暗淡,瘘口时溃时愈,肛门隐隐疼痛,可伴有神疲乏力,舌淡苔薄,脉濡。

肛瘘偏方让你的肛门不再难受肛瘘的症状肛瘘的症状主要包括肛门周围疼痛、排便不适、肛门流脓、肛门周围皮肤湿疹、肛门周围瘙痒等。

其中,肛门周围疼痛是最常见的症状,疼痛程度因病情不同而异,有时会伴随着排便时的灼热感和刺痛感。

肛门流脓是由于脓液从瘘管中排出,通常是黄色或白色的,有时也会带有血丝。

肛门周围皮肤湿疹是由于脓液的刺激和瘙痒引起的,常常伴随着瘙痒感和灼热感。

肛瘘的治疗方法肛瘘的治疗方法主要包括手术治疗和非手术治疗两种。

手术治疗是目前治疗肛瘘的主要方法,包括开放式切开术、闭合式切开术、局部切除术等。

非手术治疗主要包括中药治疗、针灸治疗、中西医结合治疗等。

但是,由于肛瘘病因复杂,病情不同,治疗方法也应因人而异,应根据个体情况选择最适合的治疗方法。

治疗肛瘘的中医偏方中医治疗肛瘘的主要方法是以清热解毒、消肿止痛为主,常用的中药有黄柏、黄连、黄芩、苦参、地榆、蒲公英、红花、玄参等。

其中,黄柏和黄连是清热解毒的药物,具有消炎、止痛的作用;黄芩和苦参具有清热解毒、消肿止痛的作用;地榆和蒲公英具有清热解毒、消肿止痛、利尿排毒的作用;红花和玄参则具有活血化瘀、消肿止痛的作用。

此外,中医治疗肛瘘还可以采用针灸、艾灸、拔罐等方法,以调节气血、活血化瘀、消肿止痛为主。

肛瘘的注意事项肛瘘患者在日常生活中需要注意以下几点:1、保持大便通畅,避免便秘;2、避免辛辣刺激性食物,如辣椒、酒等;3、避免长时间坐着或站着,应适当运动;4、保持局部卫生,避免感染;5、避免过度劳累,保持良好的心态。

如何预防肛瘘肛瘘是一种常见的直肠肛管疾病,但是,通过以下几点可以有效预防肛瘘的发生:1、保持大便通畅,避免便秘;2、避免过度用力排便;3、避免长时间坐着或站着;4、避免过度劳累;5、保持良好的饮食惯,避免辛辣刺激性食物;6、保持局部卫生,避免感染。

可能是瘘管又有新的感染。

此时患者可能会感到瘙痒,需要经常清洗肛周皮肤。

3、疼痛肛瘘发作时最常见的症状就是疼痛。

肛瘘是常见的肛门疾病。

是肛管或直肠下段同肛门周围皮肤之间或邻近组织、器官之间, 因病理性原因形成的不正常通道。

约占我国肛门直肠疾病总发病率的30%。

复杂性肛瘘的治疗是肛肠外科难点之一,大部分肛瘘需采用手术治疗,常根据肛瘘的分类选择不同的术式。

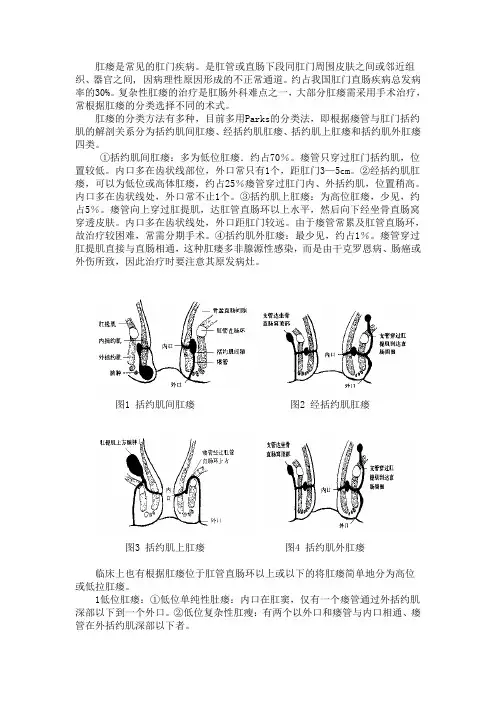

肛瘘的分类方法有多种,目前多用Parks的分类法,即根据瘘管与肛门括约肌的解剖关系分为括约肌间肛瘘、经括约肌肛瘘、括约肌上肛瘘和括约肌外肛瘘四类。

①括约肌间肛瘘:多为低位肛瘘.约占70%。

瘘管只穿过肛门括约肌,位置较低。

内口多在齿状线部位,外口常只有1个,距肛门3—5cm。

②经括约肌肛瘘,可以为低位或高体肛瘘,约占25%瘘管穿过肛门内、外括约肌,位置稍高。

内口多在齿状线处,外口常不止1个。

③括约肌上肛瘘:为高位肛瘘,少见,约占5%。

瘘管向上穿过肛提肌,达肛管直肠环以上水平,然后向下经坐骨直肠窝穿透皮肤。

内口多在齿状线处,外口距肛门较远。

由于瘘管常累及肛管直肠环,故治疗较困难,常需分期手术。

④括约肌外肛瘘:最少见,约占1%。

瘘管穿过肛提肌直接与直肠相通,这种肛瘘多非腺源性感染,而是由干克罗恩病、肠癌或外伤所致,因此治疗时要注意其原发病灶。

图1 括约肌间肛瘘图2 经括约肌肛瘘图3 括约肌上肛瘘图4 括约肌外肛瘘临床上也有根据肛瘘位于肛管直肠环以上或以下的将肛瘘简单地分为高位或低拉肛瘘。

1低位肛瘘:①低位单纯性肚瘘:内口在肛窦,仅有一个瘘管通过外括约肌深部以下到一个外口。

②低位复杂性肛瘦:有两个以外口和瘘管与内口相通、瘘管在外括约肌深部以下者。

2高位肛瘘:①高位单纯性肚瘘:内口在肛窦.仅有一个瘘管.走行在外括约肌深部以上,侵犯耻骨直肠、肛提肌以上。

②高位复杂性肛瘘:有两个以上外口和瘘管与内口相连并有支管或空腔,—瘘管通过外括约肌深部以上,侵犯耻骨直肠肌、肛提肌以上者。

图5 肛瘘术前管理一、适应症:1 肛瘘挂线术: 应用较广泛, 适用于有内、外口的低位肛瘘或一些肛管直肠环未纤维化的高位肛瘘,也可作为复杂性肛瘘切开或切除术的辅助方法。

2020版:克罗恩病肛瘘诊断与治疗的专家共识意见(全文)克罗恩病(Crohn's disease,CD)是一种病因及发病机制尚不清楚的慢性非特异性肠道炎性疾病,近年来在我国的发病率明显上升。

25%~80%的成人CD患者合并肛周病变,其中CD肛瘘(perianal fistulizing Crohn's disease,pfCD)的患病率最高,约占17%~43%[1,2]。

为规范我国pfCD的诊治,《中华炎性肠病杂志》组织内外科专家,在借鉴国外pfCD诊治共识的基础上,结合我国实际情况制定本专家共识[3,4,5,6]。

本共识采用Delphi程序制定。

先由专家分别进行文献检索、筛选、评价,讨论确定需阐明的问题及推荐方案。

再由专家分部分撰写,交总负责人汇总成共识初稿。

初稿通过电子邮件方式进行投票并由第三方计票。

投票专家推荐的等级标准分为a完全赞同(必不可少);b部分赞同,推荐(应该做到,但未达到必不可少的高度);c部分赞同,但不推荐;d不赞同(删去,不合理、不必要、不合国情、不可操作、不可评估、不必放在本共识意见中)。

本共识中的推荐等级根据专家投票总结果分为A级(强烈推荐),即3/4及以上投票完全赞同(a);B级(推荐),即3/4及以上投票完全或部分赞同(a+b);C级(建议),即a、b和c得票数相加为3/4及以上;未达C级指标则删去不放入本共识。

最终由专家审阅定稿形成本共识意见。

根据证据级别高低及专家投票结果,本共识将推荐等级分为"强烈推荐"、"推荐"和"建议"3个等级。

本共识意见包括诊断和治疗两个部分。

推荐意见15条,以下分别阐述。

一、pfCD的诊断1. pfCD具有与普通肛瘘不同的临床特点,这有助于CD的早期诊断。

等级判定:强烈推荐普通肛瘘是指常见的肛隐窝腺源性非特异性感染性肛瘘。

pfCD与普通肛瘘不同,外口与内口的关系常不遵循Goodsall规则,瘘管情况更复杂。

肛瘘是怎么回事?肛瘘实际上全称为肛直肠漏瘘,主要由发生在肛门直肠周围的脓肿溃破或者切口引流引起的后遗病变,我国调查显示肛瘘在肛肠病中发病率约占1.67~2.6%,而国外则为8~20%,虽然我国发病率较低,但由于人口基数较大,依然存在许多肛瘘患者,肛瘘发生后,由于肛肠暴露不仅影响患者日常工作、生活,还造成较大的心理压力,严重影响患者生活质量。

为便于广大读者了解肛瘘,本文对肛瘘进行详细讲解。

肛瘘英文名为Anal fistula,中医又称为肛漏,常见表现为一根通畅完整的管道,一头在肛窦,另一头在肛缘外。

也有部分表现为只有内口没有外口,或者有内口和外口,但中间的瘘管闭塞,极少只有外口、内口无法找到,或只表现为一个硬结。

肛瘘易发于20~40岁人群及男性婴幼儿,婴幼儿男女发病比例为5:1,患病后患者主要表现为外口反复流出脓液,流脓量时多时少,呈周期性发作;局部易发生肿胀,一般情况下无疼痛感,当脓液存积与管腔内引流不畅时,可出现胀痛感,脓液流出后疼痛即缓解;肛缘可触及索条状硬块,按压时可感轻度疼痛;时常伴有瘙痒感,为脓液渗出后刺激瘘口周围皮肤,引起皮肤瘙痒或湿疹。

除局部症状外,肛瘘患者还可表现全身症状,不过全身症状较少见,偶尔有复杂病情或迁延日久的患者表现出排便困难、狭窄、身体消瘦、精神萎靡等症状,若发生感染则表现为全身体温升高。

目前临床肛瘘主要有三种分类法,高位低位为1934年英国医院用齿线作为分界线首次进行划分,使用性较强,齿线为肛门与直肠分解界线,可在肛肠镜下清楚看见,齿线处的肛窦为肛瘘感染内口,此线为界,向上即为高位肛瘘,向下即为低位肛瘘。

单纯性肛瘘及复杂性肛瘘,数患者外口或数瘘管,若只存在一个即为单纯性肛瘘,若是两个或两个以上即为复杂性肛瘘,不过,部分瘘管过长,出现弯曲,临床也将其称为复杂性肛瘘。

复杂性肛瘘可为单内口,也可为多内口,此分类法为我国学者于1975年提出,目前为我国应用最广泛的分类方法。

DWI联合磁共振平扫对提高复杂性肛瘘显示准确性的作用何伟杰【摘要】目的:探讨磁共振扩散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)对提高复杂性肛瘘显示准确性的作用.方法:采用回顾性方法分析,选取167例复杂性肛瘘患者的临床资料,所有患者均给予磁共振平扫及DWI扫描,分析DWI联合磁共振平扫的诊断作用.结果:磁共振平扫联合DW扫描在肛瘘内口(95.50%)、瘘管(97.06%)、脓肿(94.55%)的阳性率高于磁共振平扫(75.28%、72.94%、81.82%)(P<0.05);磁共振平扫联合DWI扫描在肛瘘内口(98.12%)、脓肿(100%)的灵敏度高于磁共振平扫(81.23%、91.45%),(P<0.05).结论:DWI联合磁共振平扫可清晰显示肛瘘内口、肛瘘管及脓肿,能够为临床手术提供重要的参考依据.【期刊名称】《包头医学院学报》【年(卷),期】2018(034)008【总页数】2页(P49-50)【关键词】复杂性肛瘘;磁共振扩散加权成像;磁共振平扫【作者】何伟杰【作者单位】中国人民解放军第一五零中心医院,河南洛阳471003【正文语种】中文复杂性肛瘘(complex anal fistula)是指2个或者以上内口、外口,出现2条以上的瘘管及支管、盲管,是肛瘘中最严重的一种,很难自愈或者药物治疗愈合,通常需要外科手术治疗,但治疗效果欠佳,易出现遗漏瘘管、脓肿等并发症,影响患者康复及生活质量。

术前未提供准确的诊断资料,仅凭借简单的检查方法及其手术经验是造成病变遗漏及复发的主要原因,加上术中探查易损伤临近器官[1]。

因此,加强复杂性肛瘘的术前诊断检测具有重要意义。

目前肛瘘的检查方式众多,但对于DWI联合磁共振平扫在复杂性肛瘘诊断中的应用研究较少。

本文为了分析DWI联合磁共振平扫对提高复杂性肛瘘显示准确性的作用,特选取我院收治的167例复杂性肛瘘患者作为此次研究对象,现报告如下。

肛瘘的名词解释外科肛瘘是一种常见的肛门疾病,它指的是直肠与肛门皮肤之间的异常通道。

这个通道通常因感染、创伤或其他病理原因而形成,导致肛门区域的疼痛、炎症和排便困难等症状。

肛瘘的治疗需要外科干预,以恢复肛门区域的正常功能。

肛瘘的形成通常与肛门周围的腺体有关。

肛门周围有许多小腺体,这些腺体负责分泌黏液,帮助排便顺畅。

然而,当这些腺体被感染或阻塞时,可能发生炎症,导致脓液在组织间形成脓肿。

脓肿常常扩散到肛门周围的皮肤,形成肛瘘。

肛瘘根据其与直肠和肛门皮肤之间通道的形状和位置,可分为多种类型。

其中最常见的是低位肛瘘,它的通道相对较短,大多数情况下,肛瘘直接从肛门开口到皮肤表面。

高位肛瘘则通道较长,可能穿过肛门括约肌,并与直肠相连。

还有一些特殊类型的肛瘘,如远离肛门的盲肛瘘或回肠肛瘘,其通道路径相对复杂。

治疗肛瘘的主要方法是外科手术。

手术的目标是清除通道和腺体的感染,并恢复肛门区域的正常解剖结构和功能。

根据肛瘘的类型和复杂程度,外科医生会选择不同的手术方法。

对于低位肛瘘,外科医生通常会采用肛门旁切开术。

这种手术通过在肛门旁侧开创一个小切口,清除感染和修复肛门周围组织。

整个过程通常需要使用局麻和镇痛药物,术后恢复期较短。

对于较复杂的高位肛瘘或其他特殊类型的肛瘘,外科医生会考虑开展较为复杂的手术。

例如,肛门括约肌切除术可用于去除穿过括约肌的通道,促进伤口愈合。

还有其他一些技术,如粘连剥离术、负压引流术等,可以根据具体情况来选择使用。

虽然外科手术是治疗肛瘘的主要方法,但并非所有的肛瘘都需要立即手术。

一部分患者可能被建议采取保守治疗方法,如温水坐浴、使用抗生素和镇痛药物等来缓解症状,并等待炎症减轻后再决定是否需要手术治疗。

需要注意的是,肛瘘术后的护理和恢复也非常重要。

术后的伤口需要保持清洁,避免感染和二次感染。

同时,饮食调理也可以帮助恢复肛门区域的功能,例如增加饮水量、摄入高纤维的食物等。

在治疗肛瘘的过程中,患者的合作和依从性非常重要。