《央行学,第13-15章》金融监管

- 格式:ppt

- 大小:876.50 KB

- 文档页数:109

中国特色金融监管与中国式愿景作者:蔡宁伟来源:《当代经济管理》2024年第09期[摘要]文章梳理了中国特色金融监管的整体历程,初步划分了统一监管、分业监管、混业监管三个阶段。

在此基础上,归纳了中国特色金融监管的主要特征,提出人民性、发展性、普惠性、先进性和安全性五大特征及其内在逻辑。

结合近期国家金融强国和中国式现代化目标,梳理了中国特色金融监管的核心内涵,阐释了机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管和兜底监管的关系与主要作用。

尝试从逻辑思维和哲学联系上分析金融强国和中国式现代化对中国特色金融监管的要求,客观剖析可以持续提升的空间,并分别探讨愿景与金融监管、金融从业者的关系。

[关键词]中国特色;金融监管;金融强国;统一监管;分业监管;混业监管[中图分类号]F832[文献标识码]A[文章编号]1673-0461(2024)09-0077-10一、引言习近平总书记在党的二十大报告中强调,深化金融体制改革,建设现代中央银行制度,加强和完善现代金融监管,强化金融稳定保障体系,依法将各类金融活动全部纳入监管,守住不发生系统性风险底线。

从影响上界定,金融是“国之大者”,关系中国式现代化建设全局;金融是“国民经济血脉”,是国家核心竞争力的重要组成[1]。

从概念上溯源,金融(Finance)源自拉丁语,本意是“目标”[2]。

金融所要服务的目标源自民众,本身并不包含或聚焦为一个特定的目标。

因此,金融并非狭义上的赚钱或生财,其存在是为了帮助实现其他目標,即社会目标。

这些目标广义上反映了每个个体职业者的抱负、家庭生活中的希望、生意当中的雄心、文化发展中的诉求和社会发展的终极理想。

借助上述目标的设立与追求,金融机构与民众之间的联系是维系社会运转最基础的关系[2]。

这种关系导致金融具有一定“双面性”,既可为善,也能为恶,尽管其本质是经济体系的中介者[3]。

典型的如金融杠杆,关键在合适的度[4],需要适可而止、量力而行,否则欲速不达、过犹不及。

《金融学》课程教学大纲课程编号:课程类别:专业课开课学期:学分学时:54学时, 3学分(理论学时:实践学时:0)适用专业:经济管理类(本科)课程性质:必修课选用教材:《金融学》先修课程:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、统计学等等开课单位:编写依据:一、课程简介《金融学》是经济类专业必修的一门重要专业课程,是为培养学生掌握金融基础知识、基础理论和基本技能而设置的。

课程介绍金融学的基本原理,包括货币、信用和利率,金融市场与运作,金融机构与体系,货币运行与调节金融开放与发展等内容,阐明经济体系中货币运行的基本功能、运行方式、基本规律以及社会货币管理与调控的基本原理和政策工具。

通过本课程的学习,要使学生掌握现代金融基础知识、理论和方法,并运用这些原理和方法分析我国和世界金融发展形势,及货币政策变化方向,增强对宏观经济分析和判断的能力。

二、课程目标1.知识目标使学生对货币金融方面的基本知识、基本概念、基本理论有较全面的理解和较深刻的认识,对货币、信用、银行、货币政策、金融活动及其宏观调控的理论、手段等有较整体的理解。

2.能力目标通过本课程的学习,使学生基本掌握与西方经济学相结合的货币金融理论,并运用理论分析宏观经济问题及货币政策意图和效应的能力,同时培养学生辨析金融理论和解决金融实际问题的能力。

3.素质目标通过多样化教学设计,培养学生发现、分析和解决问题的基本能力,把经济、金融思维应用于工作和生活之中。

三、教学内容、要求、重点、难点绪论(2学时)教学内容:第1章绪论1.1 金融概述1.2 金融的地位和功能1.3 金融学的研究对象教学要求:了解“金融”一词的界定与演变、理解现代金融学的基本框架结构。

教学重点:金融的内涵与界定教学难点:金融学框架参考资料:第二章货币与货币制度(6学时)教学内容:2.1 货币的定义和计量2.2 货币的产生和发展2.3 货币的职能2.4货币制度教学要求:通过本章的学习,使学生从货币的起源掌握货币与商品的关系,了解马克思的货币起源学说,货币的存在形态,了解货币的本质、职能作用以及货币层次的划分;通过本章的学习,使学生熟悉货币制度的基本内容,了解中国的货币制度、人民币国际化的缘由与路径。

金融监管学李成编著高等教育出版社目录第一章金融监管发展第一节金融监管的逐步形成时期第二节金融监管的严格管制时期第三节金融监管注重效率的时期第四节金融监管的国际合作时期本章小结思考题第二章金融监管系统第一节金融监管的目标第二节金融监管的原则第三节金融监管的工具第四节金融监管的体系第五节金融监管的途径第六节金融监管的修正本章小结第三章金融监管理论第一节信用管理的金融监管理论第二节强调约束的金融监管理论第三节注重效率的金融监管理论第四节规则引导的金融监管理论第五节金融监管理论发展的趋势本章小结思考题第四章金融监管体制第一节金融监管体制的变迁第二节集权型金融监管体制第三节分工型金融监管体制第四节合作型金融监管体制第五节金融监管体制的趋势第六节我国的金融监管体制本章小结思考题第五章商业银行监管第一节商业银行市场准入监管第二节商业银行市场经营监管第三节商业银行跨国经营监管第四节商业银行市场退出监管本章小结思考题第六章证券机构监管第一节证券机构市场准入监管第二节证券机构市场经营监管第三节证券机构跨国业务监管第四节证券机构市场退出监管本章小结思考题第七章保险机构监管第一节保险机构市场准入监管第二节保险机构市场经营监管第三节保险机构跨国业务监管第四节保险机构市场退出监管本章小结思考题第八章其他金融机构监管第一节政策性金融机构监管第二节信托投资公司监管第三节金融租赁公司监管第四节集团财务公司监管第五节信用合作联合社监管第六节汽车金融公司监管本章小结思考题第九章涉外金融机构监管第一节境内外资金融机构监管第二节本国境外金融机构监管第三节跨境金融机构收购监管第四节涉外金融机构风险监管本章小结思考题第十章金融衍生品监管第一节金融衍生品监管的规范第二节金融衍生品监管的原则第三节金融衍生品监管的内容第四节金融衍生品监管的借鉴第五节金融衍生品的联合监管本章小结思考题第十一章反洗钱金融监管第一节洗钱的主要渠道第二节反洗钱的主要环节第三节国际反洗钱联合监管第四节中国的反洗钱监管本章小结思考题第十二章金融安全监管第一节金融安全监管层次第二节金融机构安全监管第三节区域金融安全监管第四节国家金融安全监管第五节全球金融安全监管本章小结思考题第十三章金融监管供求第一节金融监管需求第二节金融监管供给第三节金融监管均衡第四节金融监管非均衡本章小结思考题第十四章金融监管博弈第一节金融监管博弈的原理第二节金融监管博弈的规律第三节金融监管博弈的界域第四节金融监管博弈的环境第五节金融监管博弈的效应本章小结思考题第十五章金融监管绩效第一节金融监管的外部绩效第二节金融监管的内部绩效第三节金融监管绩效的衡量第四节金融监管的循环系统本章小结思考题第十六章金融监管国际合作第一节金融监管国际合作的需要第二节金融监管国际合作的框架第三节巴塞尔协议的监管内容第四节其他金融监管国际合作本章小结思考题第一章金融监管发展第一节金融监管的逐步形成时期一、早期意大利金融监管的诞生商业银行产生以1694年英格兰银行的建立为标志。

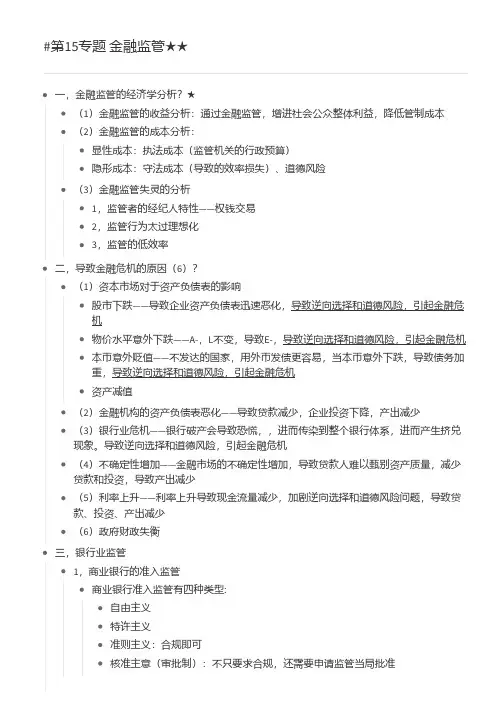

金融学第十五讲金融监管金融监管体制的演变与发展趋势本讲导读一三我国金融监管体制的演变与面临的挑战二宏观审慎监管与微观审慎监管五四金融监管的基本原理与主要内容三、金融监管体制的演变与发展趋势01金融监管体制的类型02金融监管体制的变迁03主要国家金融监管体制的演变04金融监管体制的发展趋势金融监管体制是由一系列监管法律法规和监管机构与对象组成的体系⚫完备的法律是监管体制的基础和依据⚫监管当局是监管体制的核心⚫所有从事金融业经营和投资交易活动的企业、组织、单位和个人都是监管对象,其中银行、券商、保险、信托、租赁等金融机构是主要对象金融监管体制的各种类型都是基于上述要素而言:⚫监管模式的种类主要是针对监管对象而言⚫监管体制的类型主要是针对监管当局而言掌握金融监管模式:对于监管对象是功能监管或机构监管⚫机构监管➢定义:机构监管是按照不同机构的类别来划分监管对象,如银行机构、证券机构、保险机构、信托机构等➢优势:监管门槛相对较低,易于实施➢不足:容易形成监管真空和重复监管问题监管模式的演进趋势:由机构监管逐渐发展成为功能监管从功能和机构的组合中,可派生出以下三种监管当局与职权界定的模式:⚫牵头监管模式:设置不同的监管当局,并指定一个监管机构为牵头监管机构,负责协调不同监管主体,共同开展监管,如法国等国家⚫“双峰”监管模式:设置两类监管当局,一类负责对所有金融机构进行审慎监管,控制金融体系的系统性金融风险;另一类负责对不同金融业务开展监管,从而达到双重保险的作用,如澳大利亚、奥地利等国家⚫“伞式”监管模式:对特定金融机构,由一家监管机构负责综合监管,其他监管机构按企业经营业务的种类开展具体监管熟悉金融监管体制:监管当局的设置与职权界定⚫按监管机构的设立划分:单一监管体制和多元监管体制⚫按监管机构的监管范围划分:集中监管体制和分业监管体制⚫根据金融监管权力的分配结构和层次,大体可分为以下三类➢一线多头模式:全国的金融监管权集中于中央几家机构共同负责,如德国、日本、法国等国家➢双线多头模式:中央和地方都有监管权,每一级又有若干机构共同来行使监管的职能,如美国和加拿大等国家➢集中单一模式:由一家机构集中进行监管包括大部分发展中国家和英国等02金融监管体制的变迁金融监管体制变迁的背景是金融机构的经营模式变化⚫历史上金融监管体制的变迁:➢20世纪30年代以前的混业经营与集中监管:银行业是金融业的核心,证券业、保险业不发达,金融监管职能基本上归中央银行履行,中央银行是唯一的监管机构,是典型的集中监管体制➢20世纪30年代以后的分业经营与分业监管:在经济大危机对银行和证券业的毁灭性打击后,以1933年美国国会通过了《格拉斯-斯蒂格尔法》为标志确立了分业经营与分业监管的格局➢20世纪70年代末在金融创新的高潮推动下,金融再度形成事实上的混业经营格局,的监管体制变革。

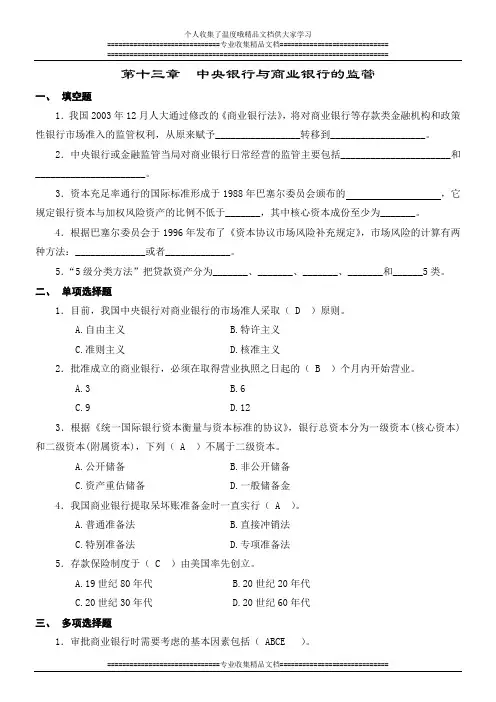

第十三章中央银行与商业银行的监管一、填空题1.我国2003年12月人大通过修改的《商业银行法》,将对商业银行等存款类金融机构和政策性银行市场准入的监管权利,从原来赋予_________________转移到___________________。

2.中央银行或金融监管当局对商业银行日常经营的监管主要包括______________________和______________________。

3.资本充足率通行的国际标准形成于1988年巴塞尔委员会颁布的,它规定银行资本与加权风险资产的比例不低于_______,其中核心资本成份至少为_______。

4.根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》,市场风险的计算有两种方法:______________或者_____________。

5.“5级分类方法”把贷款资产分为_______、_______、_______、_______和______5类。

二、单项选择题1.目前,我国中央银行对商业银行的市场准人采取( D )原则。

A.自由主义B.特许主义C.准则主义D.核准主义2.批准成立的商业银行,必须在取得营业执照之日起的( B )个月内开始营业。

A.3B.6C.9D.123.根据《统一国际银行资本衡量与资本标准的协议》,银行总资本分为一级资本(核心资本)和二级资本(附属资本),下列( A )不属于二级资本。

A.公开储备B.非公开储备C.资产重估储备D.一般储备金4.我国商业银行提取呆坏账准备金时一直实行( A )。

A.普通准备法B.直接冲销法C.特别准备法D.专项准备法5.存款保险制度于( C )由美国率先创立。

A.19世纪80年代B.20世纪20年代C.20世纪30年代D.20世纪60年代三、多项选择题1.审批商业银行时需要考虑的基本因素包括( ABCE )。

A.资本金B.高级管理人员素质C.银行业竞争状况D.国际政治环境E.社会经济需要2.设立商业银行分支机构时应向审批部门提交以下( ABCDE )材料。

第13章测试题单选题(每题6分,共5分)题目1在关于货币政策传导机制的理论中,托宾提出著名的Q理论,归属于().正确答案是:金融价格传导论题目2货币政策可选择的操作指标主要包括()。

正确答案是:准备金和基础货币题目3在一般性货币政策工具中,效果较强烈的工具是( )。

正确答案是:法定存款准备金政策题目4下列可能影响货币政策外部时滞的因素是( ).正确答案是:国际金融危机的冲击或扰动题目5货币政策的作用过程包含三个环节,不属于这三个环节的是( )。

正确答案是:银行金融机构至非银行金融机构题目6再贴现政策的局限性主要包括()。

正确答案是:主动权并非只在中央银行,调节作用有限,是中央银行利率, 可能加大金融机构的道德风险题目7货币政策框架主要包括货币政策的()。

正确答案是:中介指标,政策目标, 政策工具, 操作指标题目8公开市场业务政策的优越性有()。

正确答案是:主动性强, 灵活性强, 调控效果和缓,震动性小, 告示效应强题目9在其他货币政策工具中,属于直接信用控制的是().正确答案是:采用信用配额,规定金融机构流动性比率, 规定利率限额, 直接干预题目101994年《国务院关于金融体制改革的决定》明确提出,我国货币政策中介指标主要包括(). 正确答案是:货币供应量,信用总量, 同业拆借利率,银行超额准备金率题目11货币传导论认为,货币政策操作以后,传导主要是通过金融资产价格和信贷渠道完成。

案解析:货币传导论认为主要通过货币量的变化传导.正确的答案是“错”。

题目12超额准备金由于不受中央银行直接控制,因而不能作为货币政策的操作指标.答案解析:超额准备金虽不由中央银行直接控制,却并不影响其可控性,它同时也符合其他三性原则,是重要的操作指标。

正确的答案是“错”。

题目13法定存款准备金政策通常被认为是货币政策最猛烈的工具之一。

因为它通过决定或改变货币乘数来影响货币供给,因此,即使准备金率调整的幅度很小,也会引起货币供应量的巨大波动.正确的答案是“对”。

金融监管的理论依据小组成员:常乐、杭天乐、景鸿、李娜、吴竞男一、金融监管发展脉络概述从金融监管成型理论的历史演进来看,被认为是政府正式监管金融开始标志的1720年英国的《泡沫法》直接指向“那些以为大家造福为幌子,设计、运作危险、有害的项目,吸引大批不够谨慎的人认购股份,筹集大批资金的人”,取缔了所有未取得议会或皇家许可的股份公司,一种近乎因噎废食的严格监管的做法带来了半个世纪的过于谨慎的保守,直到工业革命开始情况才发生变化。

经历了一段相对自由发展的时期之后,20世纪30年代大危机使得金融体系的安全再度凸现出来,在凯恩斯主义宏观经济理论的影响下,传统上中央银行的货币管理职能已经转化为制定和执行货币政策并服务于宏观经济政策目标,金融监管更加倾向于政府的直接管制,并放弃自由银行制度,从法律法规和监管重点上,对金融机构的具体经营范围和方式进行规制和干预逐渐成为这一时期金融监管的主要内容。

进入70年代,滞胀问题的出现使得自由主义理论重新占据主导地位,与此相适应,在金融监管领域自由化的思潮也日渐高涨;从另一个角度看,这是在基本解决了安全问题之后,对效率问题开始进行尝试。

90年代之后的区域性金融危机又重新对已经渐渐放置到次要地位的安全问题提出要求,金融监管更倾向于在二者之间寻求均衡。

在这个动态发展过程中,我们可以发现,金融监管活动和监管理论是随着金融实践的现实而发展的,金融监管机制也是在金融实践的过程中不断完善的。

新古典经济学认为, 市场失灵主要由市场垄断、外部性、公共产品等原因产生, 而通过政府管制可以消除这些问题, 从而纠正市场失灵、实现资源配置的帕累托效率(Stiglitz, 1971,1993;Varian,1996; 高鸿业, 1996)。

自1970 年Akerlof 的代表作“柠檬市场:质量的不确定性与市场机制"发表后, 使经济学界进一步认识到, 不完全及不对称信息是造成市场失灵的又一主要原因。

《金融学基础1》连载——第13章金融监管(3)金融监管的目标各国的监管目标每个国家或地区都有自己特殊的历史和文化背景,经济发展过程和制度也各不相同,追求的金融监管目标可能也有不同,不过大多都包含金融业竞争、安全和发展等内容。

以美国为代表的国家总目标为改进国内金融监管制度,使之更为有效。

具体目标:维持公众对一个安全、完善和稳定的银行系统的信心;为建立一个有效的和竞争的金融系统服务;保护消费者;允许银行体系根据经济的变化而变化。

以德国、法国和我国台湾等为代表具体监管目标重点是维护银行体系的正常运转,从而促进国民经济的发展。

以新西兰和我国香港为代表目标重点为对存款人的保护和银行的有效经营。

中国的监管目标:保障国家货币政策和宏观调控措施的有效实施,防范和化解金融风险,保护存款人利益,保障平等竞争和金融机构合法权益,维护整个金融体系的安全稳定,促进金融业健康发展。

金融监管目标是一国监管主要部门采取所有监管措施重点追求的结果。

监管目标是考察金融监管行为是否有效的依据,能够有助于最终目标实现的监管措施就是好的。

不同时期、不同国家的金融监管目标是有差异的,这是因为金融系统内最所关注或最重要的风险点可能不同。

例如,20世纪30年代以前,金融监管的主要目标是提供稳定的货币供给,防止银行发生挤兑;20世纪30年代末,接受经济大危机的教训,金融监管的目标转变为维持国家金融体系的安全稳定,防止金融体系崩溃对宏观经济造成冲击;20世纪30年代到70年代,在严格的金融监管下实现了金融稳定,金融目标转变为提高金融效率;21世纪后,金融监管目标开始转向注重金融安全和金融效率的平衡。

金融监管的目标并不是越多越好,也不是越详细越好,关键是能够抓住金融体系中最重要、最关键的环节,最好是那种多个方面目标的连接点,或者是金融现状中最薄弱的地方。

金融监管的目标也与一国的社会发展和体制环境有关,有些国家认为竞争是促进经济发展的根本,他们的监管目标是维护金融系统的竞争环境;有些国家有更强的社会目标,以保证国家政策的贯彻执行,则其金融监管目标是金融调控政策的实现。