周围性面瘫

- 格式:ppt

- 大小:3.46 MB

- 文档页数:50

中枢性面瘫与周围性面瘫的区别中枢性面瘫与周围性面瘫是两种不同类型的面瘫,虽然它们都涉及面部肌肉的运动受限,但其病因、症状和治疗方法存在一些区别。

本文将详细介绍中枢性面瘫和周围性面瘫的区别。

首先,中枢性面瘫和周围性面瘫的病因不同。

中枢性面瘫是由于中枢神经系统(包括大脑和脑干)的损伤或疾病导致的面部肌肉功能障碍。

常见的原因包括中风、颅脑损伤、脊髓疾病等。

而周围性面瘫是由于面部神经(七对脑神经中的第七对面神经)本身受损或受压导致的面部肌肉麻痹。

常见的原因包括病毒感染、面部肿瘤、外伤等。

其次,中枢性面瘫和周围性面瘫的症状有所不同。

中枢性面瘫患者面部麻木、下垂,并且往往伴随着半边面部的运动缺失,即面部肌肉无法做出自然的表情。

患者可能无法闭眼、皱眉或吹气。

而周围性面瘫患者面部麻痹,但没有面部肌肉运动缺失的问题。

患者可能无法抬眉、闭眼或挤压嘴唇。

中枢性面瘫和周围性面瘫的治疗方法也有所区别。

中枢性面瘫的治疗主要是通过康复训练和物理治疗来恢复面部肌肉的功能。

康复治疗包括肌肉锻炼、面部按摩和热敷等,以促进神经再生和肌肉恢复。

物理治疗包括使用电刺激、超声波、冷热疗法等,以刺激面部肌肉的活动。

而周围性面瘫的治疗通常包括药物治疗和手术治疗。

药物治疗主要是通过口服激素或抗病毒药物来减轻炎症和促进神经恢复。

手术治疗主要是通过面部神经重建手术来修复面部神经的功能。

此外,中枢性面瘫和周围性面瘫对患者的影响也有所不同。

中枢性面瘫患者由于面部肌肉无法自然运动而可能导致社交障碍和心理困扰。

他们可能感到自卑、焦虑或抑郁。

周围性面瘫患者则由于面部肌肉麻痹而影响到咀嚼、吞咽和言语等功能。

这可能对他们的生活产生巨大的困扰和不便。

在预防方面,中枢性面瘫和周围性面瘫也有一些差别。

由于不同病因,预防方法也不尽相同。

对于中枢性面瘫,保持身体健康,控制血压和血糖水平,远离脑外伤是预防中枢神经系统疾病和损伤的重要措施。

而对于周围性面瘫,避免病毒感染、接种疫苗、及时处理面部创伤等是预防面神经受损的重要手段。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别有哪些

文章来源:北京二院

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别有哪些?面瘫是指面部肌肉的瘫痪,可引起十分怪异的面容,常被人们称之为“毁容病”。

面瘫带给患者的伤害是常人难以理解的。

根据神经受损部位的不同,面瘫应分为周围性面瘫和中枢性面瘫,那么周围性面瘫和中枢性面瘫的区别有哪些呢?下面,我们就看看文章中是怎说的。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别有哪些?

周围性面瘫是指面神经运动纤维发生病变所惹起的面瘫。

病变可位于面神经核以下的部位,如桥脑下部、面神经管、中耳或腮腺等。

其病变侧全部表情肌瘫痪。

表现为眼睑不能闭合、不能皱眉、鼓腮漏气等,可有听觉改变、舌前2/3味觉减退以及唾液分泌障碍等特点,其中最常见者为面神经炎。

中枢性面瘫是指病损位于面神经核以上至大脑皮层中枢之间,即当一侧皮质脑干束受损时惹起的面瘫。

有无味觉和唾液分泌障碍等临床特点。

可能的病因是:颈内动脉系统闭塞,尤以大脑中动脉主干及分支闭塞更为多见,也可因血管瘤或高血压性血管病变所致颅内出血以及颅内肿瘤所致。

以上介绍的就是周围性面瘫和中枢性面瘫的区别有哪些,大家可以当做常识

了解一下。

如果得了面瘫一定要在最佳的时间进行治疗,这样才能尽早的治愈。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别周围性面瘫和中枢性面瘫是两种常见的面部肌肉瘫痪疾病。

尽管它们都影响到了面部的功能和外貌,但是它们在病因、症状和治疗上有一些区别。

本文将详细探讨周围性面瘫和中枢性面瘫的区别。

首先,我们来了解一下周围性面瘫。

周围性面瘫是由面部神经损伤引起的,最常见的原因是面神经受损。

这可能是由于感染、颅脑损伤、炎症、肿瘤或外伤等原因引起的。

在周围性面瘫中,面部肌肉受损,导致面部表情无法正常控制。

病人可能会出现面部一侧肌肉下垂、口角歪斜、眼睛无法完全闭合、流泪不止等症状。

此外,病人可能还会感觉到面部麻木、耳鸣或听力下降。

尽管周围性面瘫病因多样,但大部分病例可以通过及时治疗和康复训练得到改善。

另一方面,中枢性面瘫是由中枢神经系统的损伤引起的。

这种损伤通常发生在大脑皮质或脑干中。

常见的原因包括中风、脑炎、脑肿瘤、脑膜炎等。

与周围性面瘫不同,中枢性面瘫通常是面部对称性的瘫痪,因为它涉及到了神经传导途径的损伤。

病人可能会发现双侧面部肌肉无法正常运动,造成表情呆板,眼睛无法完全闭合,说话困难等症状。

此外,中枢性面瘫病人可能会伴有其他中枢神经系统损伤的迹象,例如肢体瘫痪、语言障碍或认知功能障碍。

中枢性面瘫的治疗通常需要综合性的康复计划,并且要针对原发病的治疗进行干预。

除了病因和症状上的差异,周围性面瘫和中枢性面瘫在治疗上也有所不同。

对于周围性面瘫,早期的药物治疗和物理治疗可以帮助病人恢复面部功能。

常用的药物包括类固醇和抗病毒药物,用于减轻炎症和抑制病毒复制。

物理治疗可以通过面部肌肉锻炼、按摩和康复训练来强化面部肌肉,促进神经功能的恢复。

对于中枢性面瘫,除了针对原发病进行治疗外,治疗重点更加注重功能恢复和康复。

语言和言语治疗可以帮助病人恢复说话和吞咽能力。

物理治疗和康复训练也可用来锻炼面部肌肉和促进神经再生。

总的来说,周围性面瘫和中枢性面瘫虽然都是面部肌肉瘫痪的疾病,但是它们在病因、症状和治疗上存在一些区别。

临床中枢性面瘫与周围性面瘫诊断及特征性症状面瘫是指支配面部表情肌的上运动神经元(中央前回下部皮质运动中枢及其锥体束)或下运动神经元(脑干的面神经核及其发出的纤维束)病变,所致的面部表情肌运动功能障碍。

根据受累的临床特征,分为中枢性面瘫和周围性面瘫,其定位鉴别诊断包括:2 种定位相关的中枢性面瘫9个定位病变导致的单侧周围性面瘫以及2个定位导致双侧周围性面瘫一、中枢性面瘫中枢性面瘫是指临床仅表现为一侧下半部面部表情肌(颊肌和口轮匝肌)瘫痪,即鼻唇沟变浅、口角轻度下垂,而上部面部表情肌(额肌和眼轮匝肌)不受累。

其机制:一侧上 1/3 面部表情肌受双侧皮质核束(又称皮质脑干束、皮质延髓束)支配,而下 2/3 面部表情肌受对侧皮质核束支配。

少见的情况包括:在脑卒中发作的数小时内,部分病例出现中枢性面瘫的同时,可以见到同侧上半部表情肌轻度麻痹,但很快可以恢复。

(一)中央前回下部中央前回是运动中枢,呈“倒立的小矮人”,其下部的主要功能是支配面部的表情和运动(面部运动区的分布不“倒立”),而上部的主要功能是支配下肢的运动(以膝关节以下的足踝部为主)和二便。

1.中枢性面瘫,仅见对侧面部下1/3表情肌瘫痪。

2.常同时伴有咀嚼肌、舌和手指瘫痪;其发病机制与下列情况相关:①面肌与咀嚼肌等中枢位置接近。

②咀嚼肌虽受双侧皮质支配,但主要受对侧支配,故可表现为部分麻痹。

③舌肌只受对侧皮质支配。

3.常伴有伸舌向面瘫侧歪斜,其机制为:和面部下1/3一样,负责伸舌的颏肌同样只受对侧上运动神经支配,此时对侧的颏舌肌不能伸出,而没有受累的颏舌肌可以伸出,故而伸舌偏向面瘫侧。

中央前回下部皮质病变多见于脑血管病,责任血管为大脑中动脉上皮质支,病变常涉及栓塞或出血。

(二)内囊膝部及后肢前部从内囊膝部到内囊后肢,运动的传导束由前向后依次是头、上肢、躯干、下肢、视束等,因此引起中枢性面瘫的内囊病变,多累及内囊膝部和后肢前部。

1.内囊后肢导致的中枢性面瘫与中央前回下部皮质基本相同。

怎样判断周围性面瘫的预后转归针灸科门诊常见病、多发病就是周围性面瘫,该病发病较急,属于单纯性一侧面颊肌肉弛缓病症,该病症状中并无半身不遂、神智不清等,所以诊断较容易。

但值得注意的是,临床中要想准确判断该病的预后,难度较大,特别是在一般医院中,更是难以实现准确判断目的,且对于一些有条件的医院来说,即便其能够进行神经肌肉电兴奋的监测,但却需要患者花费较多费用。

本文科普中简单阐述了一些周期性面瘫预后转归的判断方式,仅供参考。

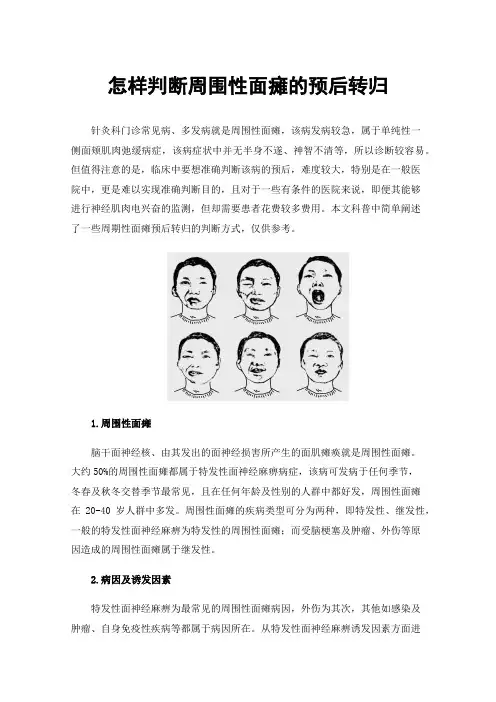

1.周围性面瘫脑干面神经核、由其发出的面神经损害所产生的面肌瘫痪就是周围性面瘫。

大约50%的周围性面瘫都属于特发性面神经麻痹病症,该病可发病于任何季节,冬春及秋冬交替季节最常见,且在任何年龄及性别的人群中都好发,周围性面瘫在20-40岁人群中多发。

周围性面瘫的疾病类型可分为两种,即特发性、继发性,一般的特发性面神经麻痹为特发性的周围性面瘫;而受脑梗塞及肿瘤、外伤等原因造成的周围性面瘫属于继发性。

2.病因及诱发因素特发性面神经麻痹为最常见的周围性面瘫病因,外伤为其次,其他如感染及肿瘤、自身免疫性疾病等都属于病因所在。

从特发性面神经麻痹诱发因素方面进行分析,是以寒冷及冷风侵袭、病毒感染等为主要诱发因素,此类因素会致使人们局部神经营养血管出现痉挛现象,最终神经缺血及水肿等问题会随之产生3.周围性面瘫的预后转归判断方式3.1发病时面神经损伤程度及面神经损伤部位、范围、面瘫所表现的证型、治疗是否及时得当等都是周围性面瘫预后转归的主要决定性因素。

通常来说,周围性面瘫在经过恰当治疗的情况下,病情恢复于起病1-3周内局部开始时,患者多数都能够逐渐痊愈;而在患者的恢复是以4周-2个月内局部开始时,多数都能够得到良好恢复;对于2-4个月局部才开始恢复的患者来说,大多数都不能够得到完全恢复。

从年轻患者方面分析,通常仅需要较短的疗程,且大约七成患者能够在几周内达到基本恢复正常的效果,具有良好的预后;而针对老年人来说,则需要较长的疗程,且在老年人伴随糖尿病及高血压等病症的情况下,大多数都不能够完全恢复。

周围性面瘫针灸分期治疗的注意要点前言:周围性面瘫是一种任何年龄段皆可以患病的面部筋肉麻痹性疾病,最多见的患者为20至40岁的青壮年,并且男性患者数量显明多于女性患者。

而针灸分期治疗在周围性面瘫的临床治疗中发挥了显著效用,本文,针对周围性面瘫针灸分期治疗的注意事点进行深入探究,为有效提升周围性面瘫的临床效果发挥积极作用。

一、辨因审证,明确诊断(一)症状立足于中医角度看待周围性面瘫,其发病是由于正气不足、脉络空虚,然后风寒或者是风热侵入人体的经络之中,导致面部筋脉阻滞且筋肉纵缓不收,最终导致患者出现面瘫。

周围性面瘫的主要症状表现包括:突然发病且患者漱口时其一侧口角出现漏水情况;患者病灶一侧的面部较为麻木、松弛且板滞;食物被迫停留于患者病灶一侧的齿颊间;患者病灶一侧的耳后、耳下以及面部会出现疼痛情况,并且患者舌前大部分味觉消退或者消失;患病时间较长的患者,其病灶一侧会出现面肌痉挛等情况。

(二)体征周围性面瘫患者的病灶一侧会出现:额纹变浅或者消失;眼裂变大,眼晴无法完全闭合;唇角下垂,牙齿或有露出;病灶一侧做面部表面较困难。

二、分期论治,对证施法(一)急性期治疗周围性面瘫的急性期为患者发病后的前7d,如果患者的病情较为严重,那么患者的急性期将会延续到10d左右。

目前临床上针对急性期的周围性面瘫患者采取针灸治疗,主要起到驱风祛邪以及通经活络的治疗效果。

周围性面瘫患者急性期针灸治疗主要以四肢取穴,此时最好不选或者少选取患者面部穴位,再结合辩证分型选择准确的穴位,然后给予患者实施局部TDP神灯进行照射治疗。

如果患者耳后有明显的疼痛感,那么需要给予患者局部刺络拔罐放血。

风寒袭络证的患者选择泻足三里、泻风池以及泻合谷三个穴位;风热袭络证的患者应该选择泻足三里、少商放血、泻曲池以及泻合谷四个穴位;风痰阻络证患者应该选择泻阴陵泉、泻丰隆、泻太冲以及泻足三里与泻合谷五个穴位;气虚血瘀证患者应该选择泻三阴交、泻太冲、补合谷以及泻足三里四个穴位。

针灸治疗周围性面瘫研究进展摘要:周围性面瘫是一种常见的神经肌肉疾病,给患者的外貌和生活质量带来严重影响。

传统的针灸疗法被广泛应用于治疗周围性面瘫,被认为具有独特的治疗优势。

本综述旨在概述针灸治疗周围性面瘫的研究进展,包括其作用机制、临床研究结果和安全性评估。

通过对相关文献的综合分析,我们将总结针灸治疗在周围性面瘫中的疗效和安全性,以及未来可能的研究方向,为临床实践提供参考。

关键词:针灸;周围性面瘫;研究进展一、面瘫的概述面瘫是一种神经肌肉疾病,其特征是面部肌肉的麻痹或无力。

面瘫可分为两种类型:中枢性面瘫和周围性面瘫。

中枢性面瘫是由于大脑或脑干的损伤导致的面部肌肉麻痹,而周围性面瘫是由于面部神经损伤导致的面部肌肉麻痹。

面瘫的常见症状包括面部一侧的肌肉麻痹或无力,导致面部表情失常,眼睑无法完全闭合,口角歪斜,咀嚼和说话困难等。

面瘫的原因多种多样,包括感染,神经损伤,肿瘤,中风等【1】。

二、针灸治疗周围性面瘫的作用机制针灸治疗周围性面瘫的作用机制主要包括神经调节作用、血液循环调节作用、炎症抑制作用和神经肌肉再生促进作用。

神经调节作用:针刺特定穴位可以通过神经反射、神经递质释放等机制,调节周围受损神经的传导功能。

针灸刺激可以改善面瘫患者面部肌肉的张力失衡,促进神经肌肉的协调运动,恢复面部表情的正常功能【2】。

血液循环调节作用:针刺穴位可以通过扩张血管、增加血流量等机制,改善面瘫患者患侧面部的血液供应不足问题。

血液循环的改善可以促进组织的氧气和养分供应,加速组织的修复和恢复过程。

炎症抑制作用:针刺穴位可以通过调节免疫系统、抑制炎症反应等机制,减轻面瘫患者患侧面部的炎症症状。

炎症的抑制可以减少局部组织的水肿和纤维化,有利于受损组织的修复和再生【3】。

神经肌肉再生促进作用:针刺穴位可以通过刺激神经生长因子的释放、促进神经节细胞的再生等机制,促进受损神经的修复和再生。

神经肌肉的再生可以恢复面部肌肉的功能和表情,改善面瘫患者的症状。

中枢性面瘫与周围性面瘫的区别中枢性面瘫和周围性面瘫均指面部肌肉麻痹的病症,但两者在发病机制、病因、症状、治疗和预后等方面存在一定差异。

本文将通过对中枢性面瘫和周围性面瘫的综合比较,详细介绍这两种病症的特点和区别。

一、发病机制和病因1. 中枢性面瘫:中枢性面瘫是由于大脑皮层对面部肌肉的控制受损而引起的。

这一类型面瘫通常是由于中风、脑出血、脑肿瘤、颅脑外伤等中枢神经系统疾病引起的。

中枢性面瘫的发病机制主要是中枢神经系统的损伤导致面部肌肉的运动功能障碍。

2. 周围性面瘫:周围性面瘫是由于面部运动神经(第七对脑神经)受损而引起的。

这一类型面瘫通常是由于面部运动神经的炎症、感染、病毒感染、自身免疫疾病等引起的。

周围性面瘫的发病机制主要是运动神经的损伤导致面部肌肉的麻痹。

二、症状和表现1. 中枢性面瘫:中枢性面瘫的症状主要表现为面部一侧肌肉麻痹,包括额肌、眼关闭肌、口角肌等。

患者一侧面部呈现松弛状态,无法展示正常的表情,不能皱眉、闭眼、咧嘴等。

另外,中枢性面瘫还可能伴随声带、味觉等异常表现。

2. 周围性面瘫:周围性面瘫的症状主要表现为面部一侧肌肉麻痹,与中枢性面瘫相似。

但与中枢性面瘫不同的是,周围性面瘫的瘫痪程度通常更为严重,患者不能自主控制面部肌肉的运动,丧失了一侧面部的表情功能,在说话、吃东西等方面受到影响。

三、治疗和预后1. 中枢性面瘫:中枢性面瘫的治疗需要针对其病因进行治疗,并采取物理治疗、康复训练、电刺激、药物治疗等综合手段。

预后较为不确定,取决于病因和损伤程度。

部分患者能够通过积极治疗和康复训练恢复面部功能,但也有一部分患者由于神经损伤较为严重,无法完全恢复。

2. 周围性面瘫:周围性面瘫的治疗主要是针对病因进行治疗,并采取物理治疗、康复训练、面肌注射、中药等辅助手段。

由于周围性面瘫的病因较为多样化,治疗方案需要根据个体情况进行调整。

预后通常较好,大部分患者能够在治疗和康复训练的帮助下恢复面部功能。

面神经炎(周围性面瘫)定义:面瘫,也叫面神经麻痹、面神经炎、贝尔氏麻痹、亨特综合症,面部肌肉瘫痪。

是以面部表情肌群运动功能障碍为主要特征的一种常见病,一般症状是口眼歪斜。

它是一种常见病、多发病,不受年龄和性别限制。

患者面部往往连最基本的抬眉、闭眼、鼓腮、努嘴等动作都无法完成。

是由各种原因导致的面神经受损而引起的病症,多发生于单侧。

主要表现是面部运动功能障碍,如:口角流涎、口眼歪斜、面部表情怪异、僵硬等。

病因:根据病变部位不同,一般分为两种:中枢性面瘫:面神经核以上至大脑皮层中枢间的病损所引起的面肌瘫痪为核上性面瘫,或称中枢性面瘫。

常见中风、脑梗死、脑出血、脑膜炎、脑血管病、颅内肿瘤、脑外伤等的病人。

其特点是: 1、病损对侧眼眶以下的面肌瘫痪; 2、常伴有面瘫同侧的肢体偏瘫; 3、无味觉和涎液分泌障碍。

周围性面瘫:面神经核及面神经病损所引起的面瘫称周围性面瘫。

其特点是: 1、病变同侧所有的面肌均瘫痪; 2、如有肢体瘫痪,常为面瘫对侧的肢体受累,例如,脑干病变而引起的交叉性瘫痪; 3、可有病侧舌前2/3的味觉减退及涎液分泌障碍。

周围性面瘫的常见病因为:①感染性病变,多由潜伏在面神经感觉神经节病毒被激活引起;②耳源性疾病,如中耳炎;③自身免疫反应;④肿瘤;⑤神经源性;⑥创伤性;⑦中毒,如酒精中毒,长期接触有毒物;⑧代谢障碍,如糖尿病、维生素缺乏;⑨血管机能不全;⑩先天性面神经核发育不全。

临床表现:面瘫的临床表现十分特殊:多数病人往往于清晨洗脸、漱口时突然发现一侧面颊动作不灵、嘴巴歪斜。

病侧面部表情肌完全瘫痪者,前额皱纹消失、眼裂扩大、鼻唇沟平坦、口角下垂,露齿时口角向健侧偏歪。

病侧不能做皱额、蹙眉、闭目、鼓气和噘嘴等动作。

鼓腮和吹口哨时,因患侧口唇不能闭合而漏气。

进食时,食物残渣常滞留于病侧的齿颊间隙内,并常有口水自该侧淌下。

由于泪点随下睑内翻,使泪液不能按正常引流而外溢。

并发症面瘫面瘫恢复后或恢复过程中出现的面部症状,主要有:1、面肌纤维性痉挛:变性的神经再生重新支配肌肉后,患侧表情肌常有不同程度的挛缩,表现为患侧眼裂缩小,鼻唇沟过深。

增益牵正散治疗周围性面瘫1. 引言1.1 什么是周围性面瘫周围性面瘫,又称为面神经麻痹,是一种由面部神经受损引起的疾病,表现为面部肌肉的无力和失调。

面神经是头颈部最大的一个脑神经,控制着面部的肌肉运动和表情。

当面神经受损或发生炎症时,就会导致面部肌肉功能障碍,使患者面部表情不自然,影响日常生活和社会交往。

周围性面瘫可以由多种原因引起,包括感染、病毒感染、颅内压增高、头颈部外伤等。

患者常常会出现面部下垂、口角歪斜、眼睑无法闭合等症状。

这些症状不仅影响了患者的外貌,还会对患者的心理健康造成负面影响。

1.2 增益牵正散的概述增益牵正散,是一种中药复方,具有活血通络、祛风化痰的功效。

主要由当归、川芎、黄芪、枳壳、石膏等药物组成,常用于治疗周围性面瘫等病症。

增益牵正散能够活血化瘀,舒筋活络,促进面部神经的再生和恢复功能,从而达到治疗面瘫的效果。

在临床应用中,增益牵正散已经被广泛使用,并取得了显著的疗效。

增益牵正散通过调节体内气血的平衡,增强面部肌肉的收缩能力,改善面部血液循环,从而加快面瘫患者的康复速度。

增益牵正散还可以改善面部的皮肤条件,恢复面部的表情功能,提高患者的生活质量。

在治疗周围性面瘫中,增益牵正散的疗效已经得到了广泛认可,值得进一步推广和研究。

2. 正文2.1 增益牵正散的药理作用增益牵正散是一种中药复方,由多种草药组合而成,具有疏风除湿、活血止痛、祛痰化瘀的功效。

其药理作用主要包括以下几个方面:1. 疏风祛湿:增益牵正散中的草药具有辛温开散的作用,能够疏通经络,舒筋活络,有助于舒缓周围性面瘫患者因气血不畅而导致的疼痛和肌肉僵硬。

2. 活血化瘀:增益牵正散中的一些草药具有活血化瘀的作用,能够促进血液循环,改善局部组织的供氧情况,有助于减轻面部肌肉的萎缩和萎缩,改善面部神经的功能。

3. 祛痰止咳:面瘫患者常常会出现因痰浊阻碍气机而导致的咳嗽、吞咽困难等症状,增益牵正散中的部分草药具有祛痰清肺的作用,有助于调整气机,缓解咳嗽和呼吸困难的情况。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别周围性面瘫和中枢性面瘫是两种常见的面部肌肉运动障碍疾病,但其主要原因和病理机制有所不同。

下面将从病因、症状、体征和治疗等方面详细比较这两种疾病的区别。

1. 病因周围性面瘫的主要病因是面神经损伤,可以是由于感染、炎症、颅脑外伤、肿瘤或手术等引起的。

中枢性面瘫则是由于中枢神经系统损伤引起的,可能是中风、颅脑外伤、肿瘤、多发性硬化等导致的。

2. 症状和体征周围性面瘫的典型症状是面部一侧肌肉麻痹或无力,表现为不能闭眼、吹气、皱额、牙齿外露和展露鼻孔等。

中枢性面瘫则具有更为复杂的病征,除面部肌肉麻痹外,还可以出现肢体偏瘫、言语障碍、吞咽困难等,与病灶的位置和范围有关。

3. 神经损伤特点周围性面瘫主要是面神经损伤引起的,通常表现为炎症、压迫或牵拉导致的病变,常见的有贝尔氏面瘫。

中枢性面瘫则是中枢神经系统病变,可能涉及脑干、脑白质、皮质等部位,常见的有中风引起的面瘫。

4. 病程和预后周围性面瘫通常以急性发作为主,病程较短,大多数患者经过治疗后可以恢复正常面部动作。

而中枢性面瘫的病程较长,常伴有其他神经系统症状,预后相对不佳,部分患者可能需要长期康复治疗。

5. 治疗周围性面瘫的治疗主要是针对病因,如抗病毒药物、抗炎药物、物理治疗等,以促进神经恢复和减少炎症反应。

中枢性面瘫的治疗则主要是针对原发病病因,如抗凝治疗、肿瘤切除、康复治疗等,以减轻症状和改善功能。

综上所述,周围性面瘫和中枢性面瘫在病因、症状、体征和治疗等方面存在明显的差异。

了解这些差异对于正确诊断和选择合适的治疗方法至关重要。

最后还需强调的是,在面瘫的治疗过程中,患者应积极配合医生的治疗并进行康复训练,以促进面部肌肉功能的恢复。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别周围性面瘫和中枢性面瘫都是指面部肌肉的运动功能受损导致的面部瘫痪症状,但它们的病因和表现有一些明显的差异。

下面将对这两种面瘫进行详细解析。

1. 定义和病因周围性面瘫是由于面神经损伤引起的面部肌肉运动障碍,通常是由于颅面骨折、炎症性病变、病毒感染、中耳手术或其他手术等因素引起。

周围性面瘫通常是单侧的,表现为整个半边面部的肌肉运动受损。

中枢性面瘫是由于面神经核或其传出路径损伤引起的面部肌肉运动障碍。

中枢性面瘫通常是双侧的,瘫痪程度可以各不相同。

中枢性面瘫的常见病因包括中风、神经系统炎症性疾病、肿瘤、脑损伤等。

2. 症状和表现周围性面瘫的主要特点是病变发生在面神经本身或其周围的组织,通常表现为瘫痪面部相应一侧的肌肉。

病人在笑容、眨眼、闭眼、吹气和吮吸等面部表情和动作方面会出现明显的障碍。

病人可能出现眼睑无法紧闭、口角下垂、额部起纹少等症状。

中枢性面瘫的特点是病变发生在中枢神经系统,如脑干、皮质和神经传导路径等。

病人表情和动作受限于整个一侧的脑功能受损,但通常不会完全瘫痪。

病人可能出现口角下垂、闭合眼睛困难、面部表情不自然、舌肌偏斜等症状。

3. 治疗方法周围性面瘫的治疗方法主要包括药物治疗、物理治疗和康复训练。

药物治疗可以采用激素、抗病毒药等药物来缓解症状和促进神经恢复。

物理治疗可以包括热敷、按摩和肌肉放松等手段来减轻面部肌肉紧张和促进血液循环。

康复训练可以通过面部肌肉运动训练、面部表情训练等技术来加强面部肌肉的功能恢复。

中枢性面瘫的治疗方法较为复杂,需要考虑病因、病情和病人的个体差异。

一般来说,中枢性面瘫的治疗主要包括病因治疗、康复训练和针灸推拿。

病因治疗可以包括手术、药物和物理治疗等方法。

康复训练主要是通过针灸、推拿、理疗等手段来提高面部肌肉的运动功能。

针灸推拿可以刺激穴位和经络来促进神经的再生和恢复。

总之,周围性面瘫和中枢性面瘫是两种不同类型的面部肌肉瘫痪疾病,它们的病因和表现有明显的差异。