周围性面瘫实施中医护理的效果观察

- 格式:pdf

- 大小:344.56 KB

- 文档页数:2

灸法治疗周围性面瘫的中医护理论文(共3篇)本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!第1篇:治疗周围性面瘫后的中医护理措施周围性面瘫多由脉络空虚,感受风寒或者肝肾阴虚,风阳上扰,抑或其他七情外伤等因素引起,在面神经损伤中比较常见。

主要临床表现为口眼歪斜、眼睑闭合不全等。

诱因多为吹风以及受凉。

面瘫的发病进展神速,可以在几个小时之内达到最严重的程度。

作者在灸法治疗周围性面瘫后采用中医护理获得了良好的效果,现报告如下。

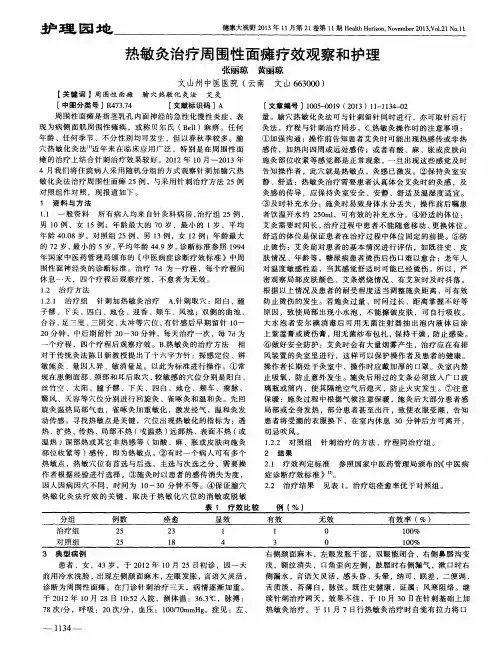

1资料与方法—般资料收集本院2012~2013年周围性面瘫患者80例。

男40例,女40例,年龄20~70岁,平均年龄岁,病程2~30d。

为了探索灸法治疗周围性面瘫的中医护理的效果,选择男女各20例组成观察组,随机选了同期男女各20例为对照组。

两组性别、组别、年龄、病程差异无统计学意义(P>),具有可比性。

80例患者的临床表现为口眼歪斜或者眼睑闭合不全,临床诊断均为周围性面瘫。

方法80例患者采用常规基础护理,清淡饮食,食物容易消化,忌油腻,戒烟酒。

常规中医护理为:心理疏通辅导护理,稳定患者恐惧及不安等消极情绪。

盯嘱患者做好面部保暖防风工作,忌冷水刺激,常规休息饮食护理,禁忌辛辣生冷及粗糙难以消化的食物,予清淡高蛋白质高维生素饮食。

建议患者咀嚼口香糖锻炼面部肌群,大概3~5次/d,保持20min/次左右。

灸法为在体表一些穴位上用艾绒温熨,每个穴位5min 左右,以患者感觉正常,局部皮肤轻微红晕为度。

艾绒中加具有温经散寒,活血化瘀功效的麝香、冰片、没药、当归、雄黄等。

选择患部的鱼腰、迎香、颊车、地仓、阳白、四白等穴为主,温熨程度为皮肤微红。

翳风以及风池用雀啄法灸潮红为度,最佳情况为耳后的热传导至面部。

灸法以4d为1个疗程气。

注意事项施灸者保持注意力集中,避免艾条移位或者掉落情况,对于小儿以及老年人保持艾条距离稍远。

中医中药164中医方法治疗面瘫的护理体会王秀云 田晓英平罗县人民医院中医科 宁夏回族自治区平罗县 753400【摘 要】目的:总结70例面瘫患者在以中医方法的综合治疗中的护理。

方法:对本组70例患者的一般资料及方法,所有患者在接受活血通络,营养神经等药物治疗的同时配合针灸,艾灸,烤红外线治疗,拔罐治疗,中药热敷。

结果:治疗结束后70例患者中有两位糖尿病患者效果不理想,所有患者都掌握功能锻炼的方法。

结论:中医方法治疗周围性面瘫患者疗效显著,配合优质护理服务显著提高综合疗效,患者满意。

【关键词】面瘫;中医方法;护理体会周围性面瘫又称Bell麻痹,中医称口眼歪斜,为面神经非化脓性炎症,病因多数是由于面部受风吹,受凉导致局部血管缺血,肿胀,受病毒感染引起,周围性面瘫的一般症状:病灶同侧多数肌肉群瘫痪,由于眼轮匝肌麻痹,所以眼睑不能完全闭合,患者闭嘴时,颊肌较为松弛,口角下垂,抬眉受限,额纹变浅或消失,眉毛较健侧低,睑裂变大,眼泪有时外溢示齿或笑时,口角向健侧牵拉。

不能作皱额,蹙眉,露齿,闭目,鼓气等动作,进食后容易将食物残渣滞留在齿颊间隙内,并伴有口水不受控制,中医认为本病的主要原是因面部络脉,气血空虚,卫外不固,易为风寒,风热之邪乘虚而入,以致气血痹阻经脉失养而发生。

目前,治疗周围性面瘫的有效手段以中医方法配合优质护理服务,本文就中医方法治疗周围性面瘫护理体会总结如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选择2015年3月-2016年2月在我科用中医方法治疗周围性面瘫患者70例,男48例,女22例,年龄14-82岁,其中有2例糖尿病患者,起病时间1小时-3天,周围性面瘫的症状和体征很典型,诊断明确:起病突然,表情肌丧失,额纹消失,患侧眼裂增大,鼻唇沟变浅眼睑不能闭合,流泪,不能皱眉,患侧或平坦,口角下垂,并向健侧偏斜,伴有不同程度听觉障碍,舌前2/3味觉障碍,伴乳突部疼痛,外耳道及耳廓部感觉障碍等,排除其他因素造成的面神经损伤。

中医护理技术在治疗周围性面瘫中的应用进展摘要:中医护理技术在治疗周围性面瘫中的应用,是传统中医学的一个重要方向。

自古以来,中医学就注重通过艾灸、熨烫、刮痧等手段来调节人体脏腑、经络、气血等方面的功能,从而促进身体的健康,而在治疗周围性面瘫方面,中医护理技术也是十分有效的一种治疗方法。

周围性面瘫是一种由于面神经损伤导致面部肌肉麻痹的疾病创伤,通常会由于头部外伤或手术损伤等原因导致病变,此外还会因为血管病变、自身免疫性疾病、药物不良反应等原因导致病变,此种疾病通过其他的治疗方式难以根治,因此本文在此基础之上,将探究中医护理技术在治疗周围性面瘫中的应用进展,并探析当前中医护理技术中的一些应用分支。

关键词:中医护理技术;周围性面瘫;刮痧;熨烫;艾灸周围性面瘫,中医亦称为“卒口僻”,是以一侧口眼斜为主症的病症,相当于现代医学的周围性神经麻痹,以一侧面部肌肉板滞、麻木、瘫痪,额纹消失、眼裂变大、鼻唇沟变浅、口角下垂歪向健侧,病侧不能蹙额、皱眉、闭目、露齿、鼓颊;部分患者初起时有耳后疼痛,还可出现患侧舌前 2/3感觉消失、听觉过敏等症[1]。

在中医理念中,周围性面瘫属于“口僻”范畴,主受经络空虚、面部受风寒外邪入侵影响,使得经脉气血阻滞,筋肌出现收缩障碍。

周围性面瘫是一种常见病、多发病,每年的发病率为0.8%, 目前我国约有600万人数[2]。

周围性面瘫的发病率随着年龄的增加而增加,40-60岁的成年人是最常见的患病人群。

虽然西医在治疗周围性面瘫方面已经取得了一定的进展,但是由于该疾病的发病机制复杂,治疗难度较大,使得该疾病的治疗仍然面临许多困难。

而中医作为一种独特的医学体系,具有独特的病因病机、辨证论治等方面的优势,因此中医护理技术在治疗周围性面瘫方面也逐渐得到了广泛的应用和探究。

1.当前中医护理技术在治疗周围性面瘫的应用分支刮痧是一种源自中国的传统治疗方法,通过使用特殊的刮痧板在患者皮肤表面进行刮擦,以达到改善血液循环、缓解疼痛、消除瘀血等目的[3]。

此医案仅证明中医可以治疗此类疾病,但医案仅供参考,切勿个人盲目用药,建议到正规中医治疗机构详细辩证论治。

清肝熄风、活血通络法治愈口僻病案:崔某,女,19岁主诉及病史:素常月经后错,色黑有块,本月延期半月未至,头晕口苦,心烦易急,躁汗频多。

午睡贪凉,临近窗口,突受外风,发为右侧口眼歪斜(周围性面瘫),前服防风通圣丸及牵正散加减约一周未见明显效果。

诊查:舌苔薄白,舌质偏红,脉细弦稍数。

辨证:为肝经郁热,邪热外蒸,以汗出受风,是外邪引动内风,现无表证。

治法:治拟清肝熄风,活血通络,处方:夏枯草15g 钩藤30g 菊花10g 黄芩10g 乌稍蛇6g 地龙10g 赤白芍各10g 草红花10g 鸡血藤15g 川牛膝15g 水蛭6g 服药3剂明显好转,服药至9剂而愈。

按语患者素有瘀血内阻,故诊见月经后错,色黑有块;血瘀气滞,瘀久化热,引动肝火,上扰心神,干犯清窍,故头晕、口苦、心烦;外感风邪引发肝火,循经上扰,阳化风动,以致口僻不遂,故用清肝熄风,活血通络法。

方中夏枯草、黄芩清肝火,钩藤、菊花另加1乌梢蛇清肝熄风,地龙、赤白芍、红花、鸡血藤、川牛膝及水蛭活血通络,川牛膝尚能引血下行,取血行风自灭之意也。

本医案摘自《中国现代名中医医案精粹》第2集,P430-431,王永炎医案。

王永炎,1938年生,天津市人。

主任中医师,中医教授。

1962年北京中医学院首届毕业生。

毕业后留校工作,曾长期跟随著名中医学家董建华教授临床应诊,学术思想上深得董氏真传。

临床擅长内科,尤其对中医脑病(神经内科)的研究,理论上有较高的造诣,实践上有比较丰富的经验;主持中风病诊视规范及辨治规律的临床研究,曾获北京市1985年科技进步三等奖;由他担任负责人的《中风病血瘀证的临床与实验研究》、《中风病系列方药临床研究》和《急证中风病科研》等几项研究工作,均为国家级科研专题;在科研设计和思路方法上,均有独到之见。

主要著作有《中医健康文库脑血管病》,已译成日文在日本出版;《实用中医内科学》撰写脑系统病部分计9万余字。

周围性面瘫治疗中中医护理方案的应用效果研究1. 引言1.1 研究背景周围性面瘫是一种常见的神经疾病,其病因复杂,症状严重影响患者的生活质量。

传统中医学认为周围性面瘫多由于气血不足、气滞血瘀等原因引起,因此中医护理在治疗周围性面瘫中有一定的疗效。

随着中医治疗在现代医学中的应用不断增多,越来越多的临床实践表明中医护理对周围性面瘫具有积极作用。

目前对于中医护理在周围性面瘫治疗中的应用效果研究还相对不足,尚缺乏系统性的研究总结和评价。

本研究旨在探讨中医护理在周围性面瘫治疗中的应用效果,为中医治疗周围性面瘫提供更多的科学依据和临床指导。

【2000字】1.2 研究目的研究目的旨在探讨周围性面瘫患者在接受中医护理治疗过程中的疗效和效果,验证中医护理在周围性面瘫治疗中的应用价值。

通过系统性的研究和分析,探讨中医护理在周围性面瘫治疗中的具体作用机制,为临床治疗提供科学依据和指导。

本研究还旨在评估中医护理在周围性面瘫治疗中的效果与优势,为广大患者提供更加有效的治疗方案,丰富和完善周围性面瘫的治疗手段,提升患者的生活质量和康复效果。

通过本研究的开展,进一步推动中医护理在周围性面瘫治疗中的应用和发展,为促进中医与现代医学的融合提供可靠的数据支持。

1.3 研究意义本研究旨在探讨中医护理在周围性面瘫治疗中的应用效果,通过系统性的病例观察和研究分析,评估中医护理在改善患者症状、促进康复的作用。

研究结果将为临床医生提供更多治疗选择,为患者提供更科学、更人性化的治疗方案。

2. 正文2.1 中医护理在周围性面瘫治疗中的应用中医护理在周围性面瘫治疗中的应用主要包括采用中医药治疗、针灸、推拿、拔罐等方法。

中医认为周围性面瘫是由气血不通、寒湿困脉、气机郁滞等原因导致的,因此在治疗中会注重调理气血、祛寒化湿、疏通经络等。

针灸是中医常用的治疗手段之一,通过刺激穴位来调整气血运行,恢复面部肌肉功能。

推拿则是通过按摩、揉捏等手法来刺激面部经络,促进血液循环,缓解肌肉紧张。

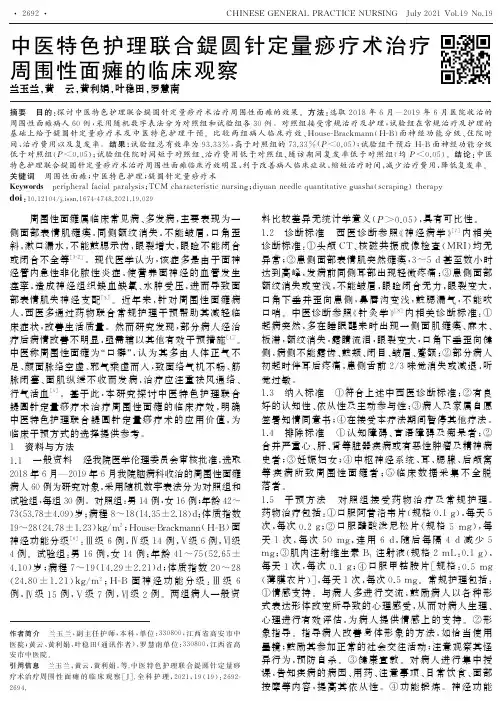

面部刮痧配合穴位按摩治疗恢复期周围性面瘫护理效果观察【摘要】:目的:研究面部刮痧配合穴位按摩治疗恢复期周围性面瘫的护理效果。

方法:在本院接受治疗的恢复期周围性面瘫患者当中选取74例作为本研究观察对象,上述患者的入院时间为2019年6月至2020年12月期间。

上述患者经简单随机分组法分为两组,对照组患者接受穴位按摩和常规护理,观察组在其基础上联合面部刮痧干预。

比较两组患者的面部残疾情况。

结果:观察组患者护理后的面部残疾情况(FDIS、FDIP)评分均明显优于对照组,P<0.05。

结论:面部刮痧配合穴位按摩应用于恢复期周围性面瘫患者中的护理效果显著,有进一步推广实施的价值。

【关键词】:面部刮痧;穴位按摩;恢复期周围性面瘫恢复期周围性面瘫指的是患者的嘴角歪斜症状有所改善,眼睛闭合以及额纹恢复,疾病相关症状均有恢复的趋势[1]。

为改善恢复期周围性面瘫患者的面部功能,临床医护人员需要在实施治疗工作的同时加强护理力度。

本文主要分析面部刮痧配合穴位按摩应用于恢复期周围性面瘫患者中的价值,详细内容整理如下。

1资料、方法1.1资料本次研究中的观察对象均选自2019年6月至2020年12月本院接收的恢复期周围性面瘫患者中,74例患者经简单随机分组法分为对照组和观察组,37例/组。

对照组:依据性别,男性例数占12例,女性例数占25例;年龄平均值(42.89±2.45)岁;病程平均值(15.49±2.18)天;其中左侧面瘫患者占19例,右侧面瘫患者占18例。

观察组:依据性别,男、女性患者例数分别为14例、23例;年龄平均值(42.92±2.57)岁;病程平均值(15.63±2.26)天;其中左侧面瘫、右侧面瘫患者例数分别为21例、16例。

两组恢复期周围性面瘫患者的资料数据相比较,P>0.05。

入选标准:同《神经病学》当中周围性面瘫相关诊断标准相符的患者;年龄在63岁以下的成年患者;患病时间在40天内的患者;无晕针史且可耐受针灸治疗的患者;对研究知情并且自愿加入的患者。

周围性面瘫实施中医护理的效果观察

发表时间:2015-06-24T14:57:01.880Z 来源:《世界复合医学》2015年第5期供稿作者:卢丽[导读] 气虚血瘀型的患者,饮食上多食清淡的食物,且具有进清补与祛瘀活血功效,此外叮嘱患者多喝水,防止便秘。

卢丽

贵州省赤水市人民医院贵州赤水 564700

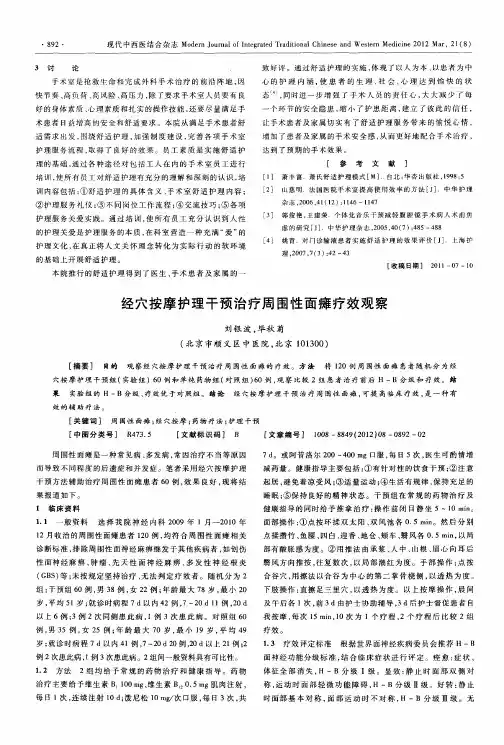

【摘要】目的:分析中医护理对周围性面瘫患者的护理效果。

方法:抽取50例周围性面瘫患者,随机分为对照组、实验组,对照组进行常规护理方法,实验组在对照组的基础之上采用中医护理方法。

对比两组患者的护理效果。

结果:实验组护理效果、满意度较对照组好,差异显著,存在统计学意义,p<0.05。

结论:中医护理对周围性面瘫患者的护理效果好,患者的满意度高,值得推广使用。

【关键词】中医护理;周围性面瘫;护理效果

【中图分类号】R248【文献标识码】A【文章编号】1276-7808(2015)-05-246-01 周围性面瘫的发病主要有脉络空虚且受风寒,肝肾阴虚且风阳上扰或者是七情过极等原因造成,其临床表现主要有眼闭合不全、口角歪斜、鼻唇沟变浅、皱眉困难等[1],本研究主要分析中医护理对周围性面瘫患者的护理效果,具体如下:1.资料与方法

1.1一般资料

我院于2014年8月至2015年3月期间,抽取50例周围性面瘫患者作为研究对象,对他们进行随机分组,随机分为对照组、实验组,对照组有25例患者,实验组有25例患者。

其中,对照组的25例周围性面瘫患者中,男性患者有21例,女性有4例,年龄为25岁至59岁,平均年龄为(35.77±4.33)岁。

实验组的25例周围性面瘫患者中,男性患者有22例,女性有3例,年龄为24岁至60岁,平均年龄为(35.87±4.51)岁。

所有参与研究的患者均有眼闭合不全、鼻唇沟变浅、口角歪斜、皱眉困难等不同程度的症状表现。

两组周围性面瘫患者在性别、年龄及疾病情况等一般资料经均衡性检验,组间差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2护理方法

1.2.1对照组的周围性面瘫患者给予常规的护理方法,主要有:(1)面部护理:(1)加强面部保暖,避免风寒侵袭,可以用湿热的毛巾敷脖;注意破损处的消毒,避免感染。

(2)眼部护理:对于眼睑闭合不全的患者则注意避免强光的照射,外出时佩戴墨镜,防止风沙刺激;睡觉时可于患眼覆盖无菌纱布,防止眼部感染,必要时可涂金霉素眼膏。

(3)口腔护理:每次进食后要漱口,彻底清除口腔内残留食物,防止口腔感染。

(4)饮食护理:保持良好的饮食习惯,调整饮食结构,多食高维生素、高热量以及容易消化的食物,尽可能以流质或软食为主。

(5)心理护理:周围性面瘫患者由于自我形象紊乱,容易有焦虑、悲观的心理,应安置单人病室,减少不良刺激,播放一些轻音乐,并多与患者进行沟通,用体贴、关怀的态度为患者提供护理服务,向患者介绍治疗成功的病例,帮助消除其焦虑、悲观的心理。

(6)面神经康复锻炼:指导患者多进行面肌运动锻炼,脸部可以进行一些鼓气、咀嚼(可嚼口香糖,每日5次)、抬眉、双眼紧闭以及张大嘴等锻炼。

1.2.2实验组的周围性面瘫患者在对照组的基础之上给予中医护理方法进行治疗。

中医护理主要是进行辩证护理,(1)风寒袭络患者,首先注意室内的温度,避免受凉,饮食选择散寒活血、祛风解表、通络的食物,例如姜糖苏叶粥等,中药汤药热服。

(2)肝胆湿热患者,首先对发热症状进行对症治疗;饮食选用清热利湿的食物,禁海鲜、辛辣、刺激食物。

(3)风痰阻络型患者,首先让患者戒烟戒酒,养成良好的生活习惯,饮食选用滋阴平肝的食物,禁食辛辣、刺激食物,同时要少食甜食与油炸食品。

(4)气虚血瘀型的患者,饮食上多食清淡的食物,且具有进清补与祛瘀活血功效,此外叮嘱患者多喝水,防止便秘。

此外,还对实验组的患者进行针灸治疗护理,主要是在患者的四白、阳白、地仓、颊车、迎香、鱼腰等穴位进行针灸,针灸前,使用艾绒对穴位进行温熨,艾绒中有冰片、麝香、当归、没药以及雄黄等,每个穴位停留5分钟,直到穴位皮肤有轻微红晕便可。

针灸治疗8天。

护理疗程持续半个月。

1.3观察指标

观察护理的效果以及满意程度。

显效:患者的周围性面瘫症状全部消失,并且肌肉功能已经正常。

有效:周围性面瘫的眼闭合不全、口角歪斜、鼻唇沟变浅、皱眉困难等症状有所缓解,肌肉功能没有完全恢复。

无效:周围性面瘫的症状在治疗前后没有任何变化[2]。

1.4数据处理

数据均采用SPSS19.0软件进行统计学处理,护理的效果以及满意程度为计数资料以率(%)表示,卡方χ2检验比较,p<0.05,具有统计学意义。

2.结果

2.1实验组护理效果较对照组要好,差异显著(p<0.05)。

详见表1:表1.两组患者的护理效果对比表[n(%)]

注:注对照组相比,*p<0.05。

3.讨论

中医认为周围性面瘫主要是由于风寒的入侵,致使患者的经络不通,气血不畅,从而引发面部肌肉的纵缓不收。

虽然周围性面瘫疾病的临床症状大致一样,但是中医认为在对周围性面瘫患者进行护理时,应该依据不同的发病原因对患者进行辩证护理,在对患者护理时,要详细掌握患者的患病原因与发病机理,从而进行逐一对症护理[3]。

此外,中医认为,对于周围性面瘫护理时还应该配合针灸进行护理,艾绒中含有的药材具有止痛散寒、温经活血、化瘀的效果,再配合针灸,可以实现改善血液循环的效果,从而改善组织营养。

本研究中,实验组的护理效果与患者的满意度较对照组高,差异显著(p<0.05)。

综上所述,中医护理的措施对周围性面瘫患者的治疗效果好,有效率高,值得推广。

参考文献:

[1]张训练.灸法治疗周围性面瘫的中医护理体会[J].中国中医急症,2012,21(10):1720.

[2]种翠红.灸法治疗周围性面瘫的中医护理体会[J].中国实用医药,2014,(25):209-210.

[3]胡仁红.30例周围性面瘫患者的中医护理体会[J].内蒙古中医药,2014,33(28):131-132.。