遗传的染色体学说详解

- 格式:ppt

- 大小:773.50 KB

- 文档页数:14

遗传染色体学说的直接证明遗传染色体学说是描述遗传信息传递和基因遗传的重要理论之一。

它提出了“染色体是遗传信息的载体”这一核心观点,并通过多个实验证据来支持和证明这一理论。

本文将从几个方面来介绍遗传染色体学说的直接证明。

首先,遗传染色体学说的直接证据之一是关于显性隐性基因的研究。

通过观察不同基因在染色体上的分布情况,科学家们发现,显性基因与染色体上的某些区域有密切关联,而隐性基因则位于其他染色体区域。

这种分布规律表明,染色体上的特定区域携带着特定的遗传信息,并且这些信息的不同表现形式决定了显性或隐性基因的性状表达。

其次,遗传染色体学说的直接证明还可以通过遗传交叉实验证明。

遗传交叉是指染色体的交换与重组,它能够将两个染色体间的基因相互交换,从而改变后代个体的遗传组合。

通过研究遗传交叉的现象,科学家们发现,染色体上的特定基因遗传规律与染色体交叉的频率有关。

这说明染色体上的基因分布是有序的,并且通过遗传交叉可以进一步验证染色体在遗传信息传递中的重要作用。

此外,遗传染色体学说的直接证据还包括胞质遗传的实验证明。

胞质遗传是指除了染色体外,细胞质中的一些质体也可以传递遗传信息。

通过观察细胞质遗传现象,科学家们发现,染色体和细胞质中的遗传物质之间具有相互影响的关系。

例如,线粒体DNA的变异会导致一些遗传性疾病的发生,这说明细胞质中的遗传物质与染色体上基因的相互作用对遗传性状的表现有重要影响。

综上所述,遗传染色体学说的直接证明包括关于显性隐性基因的研究、遗传交叉实验证明以及胞质遗传的实验证明。

这些实验证据直接地支持和证明了遗传染色体学说中的核心观点,即染色体作为遗传信息的承载者在基因遗传中起着重要作用。

通过上述实验证据的支持,我们对遗传染色体学说有了更加深入的理解,也为进一步研究遗传学提供了坚实的基础。

遗传的染色体学说介绍遗传的染色体学说是基因遗传学的基础理论之一。

该理论认为,遗传信息通过染色体传递给后代,决定了个体的遗传特征和性状。

本文将深入探讨遗传的染色体学说,从染色体的发现、结构与功能、遗传物质的定位等多个方面进行分析。

染色体的发现与研究遗传学与染色体学的关系遗传学是研究遗传现象及遗传规律的科学,而染色体学则是研究染色体的结构、功能和遗传规律的分支学科。

遗传学与染色体学密切相关,染色体学的建立对于遗传学的发展起到了重要推动作用。

染色体的发现染色体的发现可以追溯到19世纪。

1838年,德国细胞学家沙万在肝藻(Aphanocapsa)细胞中首次观察到纤细的结构,被后来的科学家称之为染色体。

随后,另一名德国细胞学家弗莱明在观察动植物细胞时,进一步确认了染色体的存在。

染色体的结构与功能染色体的结构对于大多数生物来说,染色体是由DNA和蛋白质组成的复合物。

在非分裂细胞中,染色质是染色体主要的可见部分。

染色质是由DNA、组蛋白和其他蛋白质组成的复合结构,呈现出一种线状的、纺锤状的或环状的形式。

染色体的功能染色体担负着许多重要的功能,包括: 1. 遗传信息的存储和传递:染色体承载了个体的所有遗传信息,并能通过有丝分裂和减数分裂传递给后代。

2. 基因的表达和调控:染色体上的基因通过转录和翻译等过程表达出来,决定了个体的性状和特征。

3. 遗传多样性的产生:染色体在有丝分裂和减数分裂过程中的交换、断裂和重新组合等事件,导致了个体之间的遗传多样性。

遗传物质的定位DNA的发现与结构DNA(脱氧核糖核酸)被认为是遗传物质。

20世纪初,摩尔根等科学家通过实验证明了遗传物质位于染色体中,并由DNA组成。

1953年,沃森和克里克提出了DNA 的双螺旋结构模型,即著名的DNA双螺旋结构。

基因与DNA的关系基因是决定个体性状的基本单位,而DNA则是基因存在的物质基础。

每个基因都包含在染色体上的特定位置,称为基因座。

而基因座上的DNA序列则决定了基因的信息。

《遗传的染色体学说》讲义在生命的奥秘中,遗传现象一直是人们探索和研究的重要领域。

而遗传的染色体学说的提出,为我们理解遗传的本质和规律提供了关键的理论基础。

首先,让我们来了解一下什么是染色体。

染色体是存在于细胞核中的线状结构,由 DNA、蛋白质和少量 RNA 组成。

在细胞分裂时,染色体可以清晰地被观察到,它们呈现出特定的形态和特征。

那么,遗传的染色体学说究竟是什么呢?简单来说,它认为基因位于染色体上,染色体是基因的载体。

这一学说的提出并非一蹴而就,而是经历了众多科学家的研究和探索。

早在19 世纪末,孟德尔通过豌豆杂交实验发现了遗传的基本规律,但当时人们并不清楚基因在细胞中的位置和作用方式。

随着显微镜技术的发展,人们能够更清晰地观察到细胞的结构和染色体的行为。

在这个过程中,萨顿通过对蝗虫生殖细胞的研究,观察到染色体在减数分裂过程中的行为与孟德尔遗传定律中基因的分离和组合规律十分相似。

他由此提出了染色体学说的初步想法,即染色体在遗传中可能起着重要的作用。

摩尔根则通过果蝇杂交实验,为遗传的染色体学说提供了有力的证据。

他发现果蝇的某些性状与特定的染色体相关联,进一步证明了基因位于染色体上。

那么,染色体是如何实现遗传功能的呢?在细胞分裂过程中,染色体进行复制,然后在减数分裂时,同源染色体配对并发生交换,这使得遗传物质能够重新组合,增加了遗传的多样性。

基因在染色体上呈线性排列,不同的基因位于不同的位置。

当染色体传递给子代细胞或个体时,其上的基因也随之传递,从而实现了遗传信息的传递。

遗传的染色体学说对于我们理解生物的遗传现象具有重要意义。

它解释了为什么子代能够继承亲代的特征,以及遗传变异是如何产生的。

例如,在有性生殖过程中,双亲的染色体通过配子的结合传递给子代,使得子代获得了双亲的遗传信息。

同时,由于减数分裂过程中的染色体交换和随机组合,子代又具有了不同于双亲的新的遗传组合,这就是遗传变异的来源之一。

此外,遗传的染色体学说也为遗传学的进一步发展奠定了基础。

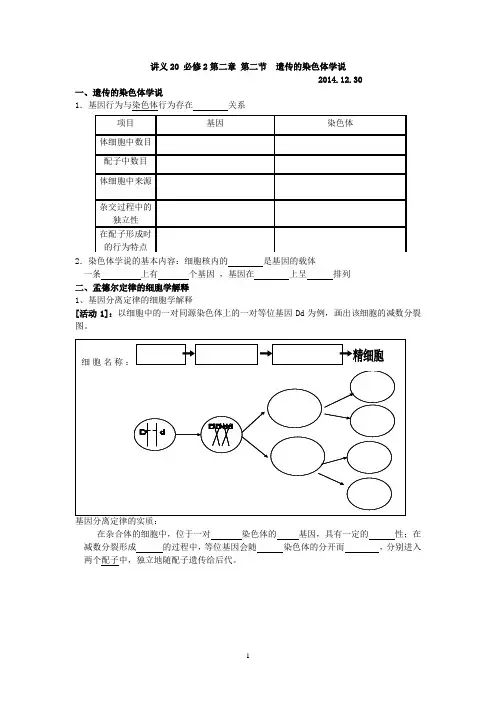

讲义20 必修2第二章第二节遗传的染色体学说

2014.12.30

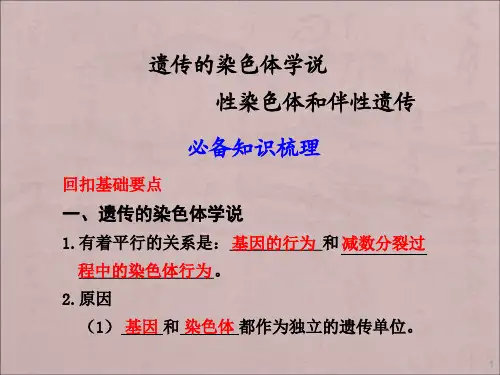

一、遗传的染色体学说

1.基因行为与染色体行为存在关系

2.染色体学说的基本内容:细胞核内的是基因的载体

一条上有个基因,基因在上呈排列

二、孟德尔定律的细胞学解释

1、基因分离定律的细胞学解释

[活动1]:以细胞中的一对同源染色体上的一对等位基因Dd为例,画出该细胞的减数分裂图。

基因分离定律的实质:

在杂合体的细胞中,位于一对染色体的基因,具有一定的性;在减数分裂形成的过程中,等位基因会随染色体的分开而,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。

2、基因自由组合定律的细胞学解释

[活动2]:具有两对相对性状(独立遗传)的生物体的配子如何产生的呢?

以细胞中有两对同源染色体上的两对等位基因AaBb为例,画出该细胞的减数分裂图。

基因自由组合定律的实质:

位于非同源染色体上的基因的分离或组合是的。

在细胞减数分裂形成的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,

非同源染色体上的基因。

练习1.右图所示某生物卵原细胞中的染色体和染色体上的基因,请完成下列问题:

(1)同源染色体是______________;

(3)等位基因是______________;

(4)非等位基因是______________;

(5)不能进入同一配子的基因是______________;

(6)形成配子时能进行自由组合的基因是______________;。

《遗传的染色体学说》讲义在生命的奥秘中,遗传是一个令人着迷且至关重要的领域。

而遗传的染色体学说,则为我们理解遗传现象提供了关键的理论基础。

首先,让我们来了解一下什么是染色体。

染色体是存在于细胞核中的线状结构,由 DNA(脱氧核糖核酸)和蛋白质组成。

在细胞分裂过程中,染色体的形态和行为非常显著。

那么,染色体与遗传有何关系呢?遗传的染色体学说指出,基因位于染色体上。

基因是控制生物性状的基本遗传单位。

每个染色体上都有许多基因,它们按一定的顺序排列。

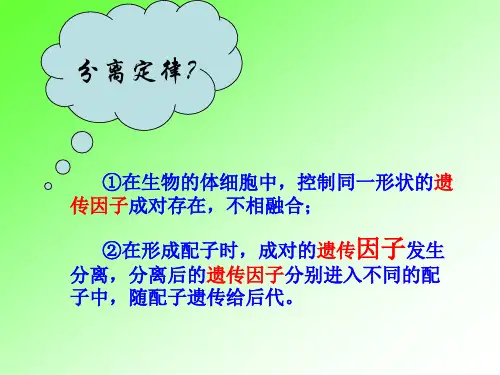

我们以孟德尔的遗传定律为例来说明。

孟德尔通过豌豆杂交实验,提出了分离定律和自由组合定律。

分离定律表明,在杂种细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。

自由组合定律也能通过染色体的行为来解释。

当细胞进行减数分裂时,非同源染色体自由组合,位于非同源染色体上的非等位基因也随之自由组合。

染色体在细胞分裂过程中的行为对于遗传具有重要意义。

在减数分裂中,染色体先进行复制,然后同源染色体配对、联会,并发生交叉互换,这增加了遗传物质的多样性。

随后,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,最终形成含有不同染色体组合的配子。

这种染色体的行为保证了子代能够获得来自双亲的遗传物质,并且具有一定的变异性。

如果染色体的行为出现异常,就可能导致遗传疾病的发生。

例如,唐氏综合征就是由于染色体异常引起的。

患者的第 21 号染色体多了一条,导致出现一系列的生理和智力问题。

再来看性别决定,这也是与染色体密切相关的。

在人类中,性别由性染色体决定。

女性的性染色体为 XX,男性的性染色体为 XY。

在减数分裂过程中,女性产生的卵子都含有一条 X 染色体,而男性产生的精子则有一半含有 X 染色体,另一半含有 Y 染色体。

当含 X 染色体的精子与卵子结合,就会发育成女性;当含Y 染色体的精子与卵子结合,就会发育成男性。

《遗传的染色体学说》讲义在探索生命奥秘的旅程中,遗传的染色体学说无疑是一座重要的里程碑。

它为我们理解遗传现象的本质提供了关键的理论框架,让我们能够从微观的染色体层面来解读生命的遗传密码。

要理解遗传的染色体学说,首先得了解什么是染色体。

染色体是存在于细胞核中的线状或棒状结构,由 DNA(脱氧核糖核酸)、蛋白质以及少量的 RNA(核糖核酸)组成。

在细胞分裂时,染色体的形态和结构最为清晰可见。

那么,染色体与遗传到底有怎样紧密的联系呢?这就要从细胞的减数分裂说起。

在减数分裂过程中,染色体的行为具有非常显著的特征。

首先,同源染色体配对,然后它们相互交换部分片段,这一过程被称为交换或交叉。

紧接着,同源染色体分离,分别进入不同的子细胞。

这样的过程确保了生殖细胞中染色体数目的减半。

遗传的染色体学说的核心观点在于:基因位于染色体上,并且染色体在细胞分裂过程中的行为与孟德尔提出的遗传因子的行为有着惊人的相似性。

比如说,孟德尔的分离定律指出,在杂种第一代(F1)中,等位基因相互独立,在形成配子时会彼此分离,分别进入不同的配子中。

而在减数分裂中,同源染色体的分离也正是如此,它们分别进入不同的配子。

再看孟德尔的自由组合定律。

他认为,在形成配子时,不同对的基因会自由组合。

同样地,在减数分裂过程中,非同源染色体在减数第一次分裂后期会自由组合,进入不同的子细胞。

这种染色体行为与基因行为的一致性,为遗传的染色体学说提供了有力的证据。

通过对染色体的研究,我们还能解释许多遗传现象。

比如性别决定。

在人类中,性染色体的不同组合决定了个体的性别。

女性为 XX 染色体,男性为 XY 染色体。

这就很好地解释了为什么某些遗传疾病在男女中的发病率有所不同。

此外,染色体的变异也会导致遗传变异。

染色体的缺失、重复、倒位和易位等结构变异,以及染色体数目的增减,都会对个体的表型产生重大影响。

例如,唐氏综合征就是由于染色体数目异常导致的。

患者多了一条21 号染色体,从而表现出智力低下、特殊面容等特征。