髂静脉受压

- 格式:ppt

- 大小:53.26 MB

- 文档页数:49

在下肢深静脉血栓形成中,多发于左侧是众所周知的事实,左侧是右侧的3~4倍,甚至可达100%。

这一临床现象说明,左下肢静脉系统存在某一解剖异常而影响左下肢的静脉回流。

1908年McMurrich首先描述了左髂总静脉(LCIV)受压引起的单独左下肢水肿。

1957年May 和Thurner把它定义为解剖性疾病。

1965年Cockett和Thomas从临床角度描述了LCIV位于右髂总动脉后方,可被挤压于右髂总动脉和第五腰椎之间,导致LCIV受压而狭窄或闭塞。

后来把这种LCIV 受压现象称之为“髂静脉压迫综合征”。

LCIV受压是常见现象,很多对尸体解剖的研究发现LCIV受压的比率相当高,Kibbe等回顾性分析与深静脉血栓无关的腹痛患者50例的CT影像,发现24%(12/50)患者的左髂总静脉受压程度大于50%,66% (33/50) 大于25%. 可见LCIV严重受压的现象非常普遍。

髂总静脉受压与下肢静脉慢性疾病关系密切,美国的Raju等对4026例有慢性下肢静脉疾病(CVD)症状严重的患者行血管内超声,21.8%(879例938条肢体)有髂静脉梗阻,53%为非血栓性髂静脉病变,40%为血栓形成后综合征,7%为混合性。

Peter认为在有症状的CVD患者中不管病因如何,髂腔静脉梗阻都扮演着重要角色。

髂静脉压迫综合征的临床表现缺乏特异性,具有CVD的各种表现,约三分之一PTS的主要原因是梗阻,有症状的CVD患者55%与返流有关。

与只有单纯梗阻和与单纯性返流相比,梗阻和返流同时存在导致的静脉压水平最高。

近端梗阻,特别是髂静脉梗阻比下段阻塞更能引起症状。

对有以下症状的患者临床应怀疑髂静脉压迫综合征的存在:①单纯性左下肢慢性中、重度肿胀;②下肢静脉曲张伴肿胀;③严重的小腿皮肤改变(色素沉着、皮炎、脂性硬皮病),以及慢性或反复淤滞性溃疡发生等;④特别是左髂股区或耻骨上浅静脉增多、怒张、曲张等,应高度怀疑。

髂静脉压迫综合征是左侧深静脉血栓形成非常重要的致病原因,能否得到及时有效的治疗,也是能否治愈下肢深静脉血栓形成的关键。

髂静脉压迫综合征病情说明指导书一、髂静脉压迫综合征概述髂静脉压迫综合征(iliac vein compression syndrome,IVCS)又称为Cockett综合征、May-Thurner综合征,是髂静脉受压和(或)存在腔内异常粘连结构所引起的下肢和盆腔静脉回流障碍性疾病。

其临床症状主要包括下肢肿胀、浅静脉曲张、下肢疼痛、小腿色素沉着等。

本病临床常见,主要发生于左髂总静脉,多见于青年女性,其中20~40岁的女性占全部髂静脉压迫综合征患者的85%。

经合理治疗后多可获得较好治疗效果,通常预后良好。

英文名称:iliac vein compression syndrome,IVCS。

其它名称:Cockett综合征、May-Thurner综合征。

相关中医疾病:暂无资料。

ICD疾病编码:暂无编码。

疾病分类:血液系统疾病。

是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:本病无遗传性。

发病部位:全身。

常见症状:下肢肿胀、浅静脉曲张、下肢疼痛、小腿色素沉着、皮下硬结或溃疡。

主要病因:本病的发生与髂静脉解剖位置、静脉腔内异常结构、继发血栓形成、侧支循环开放等因素有关。

检查项目:体格检查、超声检查、计算机断层扫描静脉成像(CTV)、磁共振(MRI)、髂静脉造影、血流动力学分析。

重要提醒:髂静脉压迫综合征除了引起下肢静脉曲张、色素沉着等影响美观外,还可引起下肢肿胀、溃疡以及深静脉血栓形成,会严重影响患者的生活质量,因此诊断明确后早期治疗很有必要。

临床分类:本病主要分为以下几类:1、无症状型髂静脉压迫综合征该类型的患者没有明显的临床症状,仅在行影像学检查时偶然发现患者存在髂静脉压迫。

2、下肢慢性静脉功能不全型髂静脉压迫综合征(1)该类型的特点是下肢静脉倒流性和回流障碍性。

(2)其临床体征分级用C(0~6)表示①C0:无明确的视触体征。

②C1:网状静脉。

③C2:静脉曲张。

髂静脉压迫综合征ct诊断标准概述说明以及解释1. 引言1.1 概述髂静脉压迫综合征(May-Thurner综合征)是一种罕见但重要的血管病变,其特点是右侧髂动脉与左侧髂静脉之间存在压迫现象。

这种压迫可导致下肢深静脉血栓形成,并引起多种临床症状。

随着医学影像技术的发展,CT扫描逐渐成为该综合征诊断中常用的影像学方法。

1.2 文章结构本文将对髂静脉压迫综合征的CT诊断标准进行概述说明以及解释。

文章将分为以下几个部分:引言、髂静脉压迫综合征概述、CT诊断标准介绍、髂静脉压迫综合征的CT诊断标准解释、结论与展望。

1.3 目的本文旨在全面介绍和解析以CT为基础的髂静脉压迫综合征诊断标准,提供给医学界从事相关领域的医生和研究人员一个准确的诊断参考。

同时,对该综合征的概述、流行病学特征以及未来研究方向进行讨论和展望,以促进该领域的进一步发展和完善。

以上是“1. 引言”部分内容的详细描述。

2. 髂静脉压迫综合征概述:髂静脉压迫综合征是一种罕见但严重的疾病,指的是髂静脉受到周围组织或器官的压迫导致血流受限和髂静脉血栓形成的疾病。

主要表现为下肢水肿、慢性盆腔疼痛以及深静脉血栓等。

该综合征通常发生在女性中年人群中。

2.1 定义与病理生理:髂静脉是下肢深部静脉系统中最重要的一条血管,负责将下肢的静脉血回流至上体循环。

当髂静脉受到外界因素(例如妊娠子宫增大、子宫内肿物、盆腔恶性肿瘤)或内部因素(例如先天性畸形、慢性感染)的压迫时,其内径减小,阻碍了正常的血流回流。

这会导致下肢末端静脉回流不畅,出现水肿和局部高压状态,进一步促使髂静脉内形成血栓。

2.2 症状与表现:髂静脉压迫综合征患者最常见的症状是下肢水肿。

由于血流受限,水分在组织间不能正常排出导致明显的局部肿胀。

此外,患者还可能出现慢性盆腔疼痛、下腹胀痛以及下肢沉重感等不适感。

在严重的情况下,患者可能会出现深静脉血栓形成,表现为急性或亚急性的下肢深静脉血栓和相应的临床症状。

髂静脉受压综合症支架植入后护理目的探讨髂静脉压迫综合症支架植入后的综合护理。

方法系统性总结本院血管外科100例髂静脉压迫综合症患者经支架置入术治疗中的护理过程。

结果100例患者经支架置入术后临床症状均消退,阻塞段的血管均通畅,有效率达100%,无肺动脉栓塞等严重并发症的发生。

结论充分的术前准备、术中熟练配合、术后密切观察和护理是确保患者支架置入术成功的关键。

标签:髂静脉压迫综合症;支架植入;护理引言髂静脉受压综合征指髂静脉被其从前方经过的髂动脉压迫,致使静脉管腔内膜黏连、管腔壁狭窄、甚至官腔闭塞不通等病理改变,进而导致髂静脉血流循环受阻,下肢和盆腔静脉回流障碍,甚至下肢深静脉血栓形成的一系列症侯群[1]。

近年来对静脉受压综合征采用手术取栓或置管溶栓结合髂静脉支架置入治疗,效果良好[2]。

2008年1月至2012年2月,本院血管外科对100例髂静脉受压综合征患者行支架植入治疗,现将护理报告如下。

1 临床资料与研究对象1.1一般资料:本组共100例,男45例,女55例;年龄25~65岁,平均42.8岁。

发病时间1~7天,平均3.8天。

临床表现:突发患肢紫绀肿胀、肢端麻木、疼痛,患者行走后肿痛明显加重,卧床并抬高患肢后稍有好转,下肢血管彩超或下肢静脉造影检查显示:左下肢深静脉血栓伴左髂静脉血栓形成累及股静脉段者25例、右下肢深静脉血栓伴左髂静脉血栓形成累及股静脉段者30例、髂总静脉受压并伴侧支循环形成者21例、静脉管腔狭窄接近闭塞者24例,下腔静脉均通畅。

1.2治疗方法所有患者均在B超引导下于腘静脉内留置静脉溶栓导管行溶栓治疗,治疗48~72h后,血栓大部分溶解。

于全程透视下,行骼静脉狭窄段支架植入术。

1.3结果治疗后87例患者2~34d后肿胀开始消退,5~12 d肿胀明显消退,患肢髌骨上缘15 cm处周径较健肢大(2.18±1.18)cm,髌骨下缘15 cm处周径较健肢大(1.24±0.60)cm;6例肢体肿胀消退,无浅表静脉扩张;7例肢体轻微肿胀伴浅表静脉扩张。

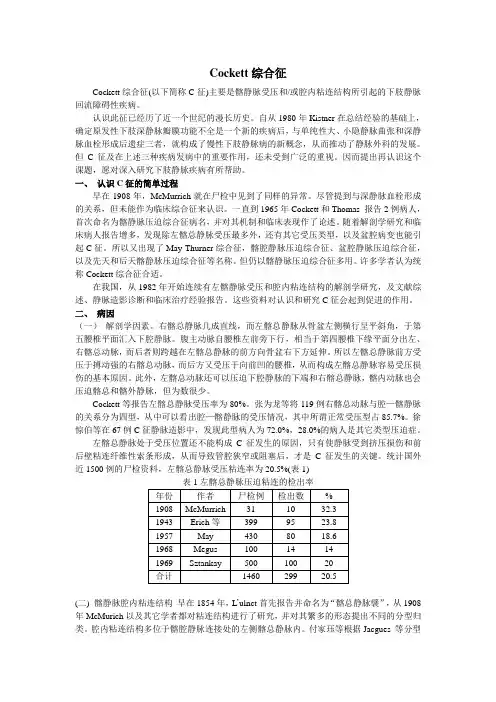

Cockett综合征Cockett综合征(以下简称C征)主要是髂静脉受压和/或腔内粘连结构所引起的下肢静脉回流障碍性疾病。

认识此征已经历了近一个世纪的漫长历史。

自从1980年Kistner在总结经验的基础上,确定原发性下肢深静脉瓣膜功能不全是一个新的疾病后,与单纯性大、小隐静脉曲张和深静脉血栓形成后遗症三者,就构成了慢性下肢静脉病的新概念,从而推动了静脉外科的发展。

但C征及在上述三种疾病发病中的重要作用,还未受到广泛的重视。

因而提出再认识这个课题,愿对深入研究下肢静脉疾病有所帮助。

一、认识C征的简单过程早在1908年,McMurrich就在尸检中见到了同样的异常。

尽管提到与深静脉血栓形成的关系,但未能作为临床综合征来认识。

一直到1965年Cockett和Thomas 报告2例病人,首次命名为髂静脉压迫综合征病名,并对其机制和临床表现作了论述。

随着解剖学研究和临床病人报告增多,发现除左髂总静脉受压最多外,还有其它受压类型,以及盆腔病变也能引起C征。

所以又出现了May-Thurner综合征,髂腔静脉压迫综合征、盆腔静脉压迫综合征,以及先天和后天髂静脉压迫综合征等名称。

但仍以髂静脉压迫综合征多用。

许多学者认为统称Cockett综合征合适。

在我国,从1982年开始连续有左髂静脉受压和腔内粘连结构的解剖学研究,及文献综述、静脉造影诊断和临床治疗经验报告。

这些资料对认识和研究C征会起到促进的作用。

二、病因(一)解剖学因素。

右髂总静脉几成直线,而左髂总静脉从骨盆左侧横行呈平斜角,于第五腰椎平面汇入下腔静脉。

腹主动脉自腰椎左前旁下行,相当于第四腰椎下缘平面分出左、右髂总动脉,而后者则跨越在左髂总静脉的前方向骨盆右下方延伸。

所以左髂总静脉前方受压于搏动强的右髂总动脉,而后方又受压于向前凹的腰椎,从而构成左髂总静脉容易受压损伤的基本原因。

此外,左髂总动脉还可以压迫下腔静脉的下端和右髂总静脉,髂内动脉也会压迫髂总和髂外静脉,但为数很少。

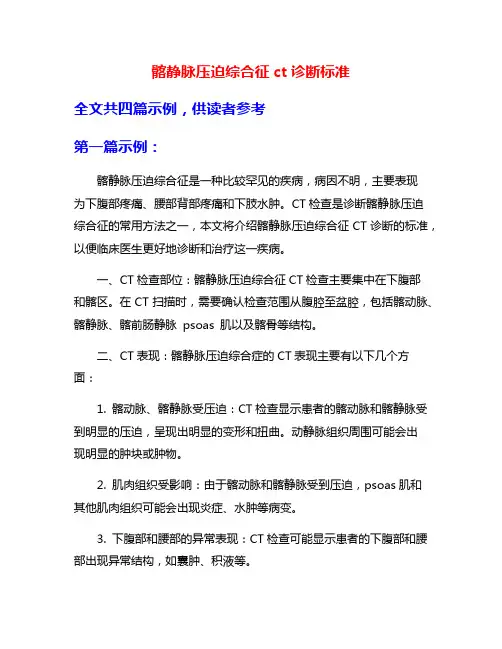

髂静脉压迫综合征ct诊断标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:髂静脉压迫综合征是一种比较罕见的疾病,病因不明,主要表现为下腹部疼痛、腰部背部疼痛和下肢水肿。

CT检查是诊断髂静脉压迫综合征的常用方法之一,本文将介绍髂静脉压迫综合征CT诊断的标准,以便临床医生更好地诊断和治疗这一疾病。

一、CT检查部位:髂静脉压迫综合征CT检查主要集中在下腹部和髂区。

在CT扫描时,需要确认检查范围从腹腔至盆腔,包括髂动脉、髂静脉、髂前肠静脉psoas 肌以及髂骨等结构。

二、CT表现:髂静脉压迫综合症的CT表现主要有以下几个方面:1. 髂动脉、髂静脉受压迫:CT检查显示患者的髂动脉和髂静脉受到明显的压迫,呈现出明显的变形和扭曲。

动静脉组织周围可能会出现明显的肿块或肿物。

2. 肌肉组织受影响:由于髂动脉和髂静脉受到压迫,psoas肌和其他肌肉组织可能会出现炎症、水肿等病变。

3. 下腹部和腰部的异常表现:CT检查可能显示患者的下腹部和腰部出现异常结构,如囊肿、积液等。

4. 下肢水肿:一些严重患者可能出现下肢水肿,CT检查可以显示出水肿的程度和范围,有助于临床医生判断病情的严重程度。

三、CT诊断标准:目前对于髂静脉压迫综合症的诊断标准尚无统一的标准,但通常需要满足以下几个条件:1. CT检查显示髂动脉和髂静脉受到压迫,并且伴有相应的症状,如下腹部疼痛、腰部疼痛、下肢水肿等。

2. 排除其他可能引起相似症状的疾病,如腰椎间盘突出、肾结石等。

3. 必要时可以进行其他影像学检查,如MRI、彩超等,以进一步确认诊断。

髂静脉压迫综合征的CT诊断主要依靠髂动脉、髂静脉受压的表现,结合患者的临床症状和其他检查结果进行判断。

希望通过本文的介绍,能够帮助临床医生更好地诊断和治疗这一疾病,提高患者的生活质量。

第二篇示例:髂静脉压迫综合征(May-Thurner综合征)是一种相对罕见但是危险的疾病,通常发生在女性,主要是由于左髂外股动脉压迫左髂静脉而导致。

髂静脉压迫综合征ct诊断标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:髂静脉压迫综合征(iliac vein compression syndrome,IVCS)是一种常见的下肢深静脉血栓形成的原因之一,其主要特征是髂骨上动脉或其他邻近结构压迫髂静脉,导致静脉血流受阻。

IVCS的诊断对于及时治疗及预防后续深静脉血栓形成至关重要。

目前,临床上常采用CT检查作为IVCS的诊断手段。

下文将详细介绍关于髂静脉压迫综合征CT诊断标准。

一、病史及临床表现1. 慢性下肢肿胀2. 下肢疼痛、麻木3. 下腹部或髂骨区隐痛4. 久站或久坐后下肢充血5. 下腹部或腰部皮肤色素沉着6. 下腹部或髂骨区压痛7. 骨盆CT检查发现相关骨骼改变二、CT影像学表现1. 静脉造影CT示下肢和盆腔深静脉显著充盈不全2. 髂静脉受压迫,呈条状或梭形改变3. 邻近结构如髂骨上动脉、髂腰肌等明显压迫静脉4. 静脉瓣膜功能异常或有明显反流三、其他辅助检查1. D-二聚体水平升高2. 彩色多普勒超声检查显示血流受阻3. 静脉活度图或压力测定示下肢深静脉回流障碍四、诊断标准依据病史、临床表现、CT影像学及其他辅助检查,综合分析达出以下诊断标准:1. 典型病史,临床表现符合IVCS特点2. 静脉造影CT示髂静脉受压迫,邻近结构有相应改变3. 静脉瓣膜异常或有明显反流4. 辅助检查结果支持髂静脉压迫综合征的诊断髂静脉压迫综合征的诊断需要综合病史、临床表现、影像学及其他辅助检查结果,早期发现和治疗对于患者预后至关重要。

通过CT检查来诊断IVCS可以准确、快速地确定病变情况,指导后续治疗方案的选择,减少深静脉血栓形成的风险。

希望以上内容能帮助广大医护人员更加了解髂静脉压迫综合征的诊断标准,为患者提供更好的医疗服务。

第二篇示例:髂静脉压迫综合征是一种常见的疾病,主要是由于髂动脉和髂静脉受到外部压迫而引起的一系列症状。

该疾病临床症状较为复杂,常常容易被误诊或漏诊。

髂静脉压迫综合征患者老年女性,60余岁,主因“左下肢肿胀1年,突发加重1周入院”。

查体:双下肢等长,左下肢明显肿胀累及大腿段,张力较高,无色素沉着,无皮肤青紫,无浅静脉曲张。

Homans征阴性。

双下肢静脉彩超:左髂静脉无血流信号,可见中低回声,双下肢股静脉、腘静脉血流通畅。

双下肢CTV:3D打印模型:(3D打印左髂静脉压迫模型)给予尿激酶溶栓,全身肝素化1天后髂静脉血流通畅,无血栓。

术后第三天,左侧肢体肿胀开始明显消退。

术后第5天,左下肢肿胀基本消退,顺利出院,院外口服华法林抗凝治疗。

术后4个月复查CTV,支架内通畅。

髂静脉压迫综合征,又称为Cockett综合征,是髂静脉受压和(或)存在腔内异常粘连结构所引起的下肢和盆腔静脉回流障碍性疾病,其产生的基础主要是左髂总静脉在汇入下腔静脉处受到右髂总动脉的压迫,因此以左侧最为常见。

由于左髂总静脉受压导致狭窄或闭塞是一个渐进的过程,随着狭窄的逐渐加重,侧枝循环也随之形成,以代偿静脉回流,因此其临床表现不明显,不易引起注意。

但是如果在术后、妊娠、分娩或其他一些疾病所引起的卧床情况下,则会出现下肢静脉血栓形成的急性症状,即突发左下肢肿胀,甚至肺栓塞可能。

超声表现:髂总动脉后方的髂静脉受压狭窄,血流速加快,远端髂静脉扩张,血流速度明显减慢,随心动周期和呼吸周期的变化减弱或消失。

剖学因素Cockett等报告左髂总静脉受压率为80%左髂总静脉处于受压位置还不能构成Cockett征发生的原因,只有使静脉受到挤压损伤和前后壁粘连纤维性索条形成,从而导致管腔狭窄或阻塞后,才是Cockett征发生的关键。

髂静脉腔内粘连结构Jacgues等分型的检出率:中央刺型(Centralspurs)多呈三角形,尖端向下,贴壁相连,面积5mm左右。

Jacgues等检出率为43.8%。

付家珏等报告为75%,而40例胎儿则高达100%。

如此差异,可能与生后退化所致。

桥型(Bridges) 两学者检出率为16.6~16.9%。

髂静脉压迫综合征(Cockettsyndrome)诊治经验及典型病例集锦骼静脉压迫综合征,又称为Cockett综合征或May-Thurner综合征,主要是指左髂总静脉在汇入下腔静脉处受到从前方跨过的右髂动脉的长期压迫及其搏动所产生的机械作用,导致左髂总静脉内膜肥厚,腔内粘连,管腔狭窄或闭塞等改变,进而引起髂静脉回流受阻,盆腔和下肢静脉回流障碍而产生一系列临床症状综合征。

临床上主要表现为患肢轻度凹陷性水肿,并进行性加重,久之形成下肢静脉曲张、硬结、色素沉着,皮肤软组织瘀血性营养不良,慢性溃疡,静脉性跛行甚至下肢深静脉血栓形成等一系列症候群。

郑州大学第一附属医院血管外科吴世勇一、病因主要是由于解剖因素导致的。

左侧髂总静脉后面是腰骶椎,前面为右侧髂总动脉,当髂静脉受到上述解剖结构的前后压迫,静脉壁反复受到压迫刺激,导致左髂总静脉慢性损伤、粘连,管腔变窄。

因此,血液回流障碍,久之导致左下肢静脉瓣膜功能不全、浅静脉曲张、甚至深静脉血栓形成。

二、临床表现Cockett综合征并没有特异性的临床表现,仅从症状和一般检查,很难与原发性深静脉瓣膜功能不全、下肢静脉曲张鉴别。

加之对本病的认识不足,很容易误诊。

根据下肢静脉回流障碍程度、血流动力学轻重可分为三期。

初期患肢仅有轻微水肿,久站久坐时出现。

中期随着静脉回流障碍加重和静脉压持续升高,导致深静脉瓣膜关闭不全,出现下肢静脉曲张、色素沉着,皮肤软组织瘀血性营养不良、慢性溃疡等症状。

晚期出现重症深静脉瓣膜关闭不全或髂股静脉血栓形成的临床表现。

左侧髂股静脉血栓中约一半以上是因受压而致,但并不是左髂总静脉受压均会引起静脉血流受阻或髂股静脉血栓形成;只是在左髂总静脉受压达到一定程度,尤其是存在某些诱因如外伤、手术、卧床等情况下才容易发生髂股静脉血栓形成。

三、诊断主要是多普勒超声、磁共振静脉成像及CTA检查,静脉造影,血管内超声IVUS。

其中下肢顺行或股静脉插管造影是特异性诊断方法,为Cockett综合征诊断的金标准。

髂静脉压迫综合征是怎么回事?*导读:本文向您详细介绍髂静脉压迫综合征的病理病因,髂静脉压迫综合征主要是由什么原因引起的。

*一、髂静脉压迫综合征病因*一、发病原因偶尔,左髂总静脉的压迫来源于低分叉的腹主动脉、扭曲的左髂总动脉、膀胱、肿瘤、异位肾脏等。

(1)嵴:双髂总静脉连接点处呈矢状位的三角形垂直突向腔内的细小结构。

(2)瓣:髂总静脉侧缘的类似燕窝的结构。

(3)粘连:静脉前后壁一定长度和宽度的融合。

(4)桥:长条状结构将管腔分为2~3个不同口径和空间方向的部分。

(5)束带:隔膜样结构使管腔形成类似筛状的多孔状改变。

髂总静脉内异常结构来源和意义仍存在争论。

目前更倾向于解释为右髂总动脉、腰骶椎与左髂总静脉的紧密接触,以及动脉搏动使静脉壁反复受刺激,引起静脉的慢性损伤和组织反应所致。

这一观点主要依据为:①这一解剖结构位置相当恒定,总是在右髂总动脉与左髂总静脉的邻近点水平;②动静脉之间存在致密的纤维组织;③腔内正常的内膜、中膜组织被一种整齐的结缔组织代替,表面覆盖一层正常的内皮细胞,这种结构与机化的血栓显著不同。

另一种观点涉及先天性因素,认为这种腔内异常结构同新生组织或炎性组织的类似粘连结构在组织学上明显不同。

其次,从胚胎发育上来说,右髂总静脉完全来源于右骶主要静脉;左髂总静脉来源于双侧骶主要静脉的融合,并常形成2个或2个以上管道,静脉内异常结构来源于这些管道在发育过程中的退化不完全。

据文献报道,该组织结构的存在具有家族史倾向。

一旦血栓形成,髂静脉压迫及粘连段即进一步发生炎症和纤维化,使髂静脉由部分阻塞发展为完全阻塞。

由于压迫和腔内异常结构的存在,髂静脉血栓形成后很难再通,使左髂总静脉长期处于闭塞状态而难以治愈。

*二、发病机制髂静脉内外因素引发的管腔狭窄或阻塞所导致的下肢静脉血流动力学变化,是髂总静脉受压综合征病理生理学和演变过程的基础。

髂静脉内外病变严重时,多出现明显的狭窄或阻塞。

这是髂总静脉受压综合征发生髂总静脉血栓形成的解剖因素。