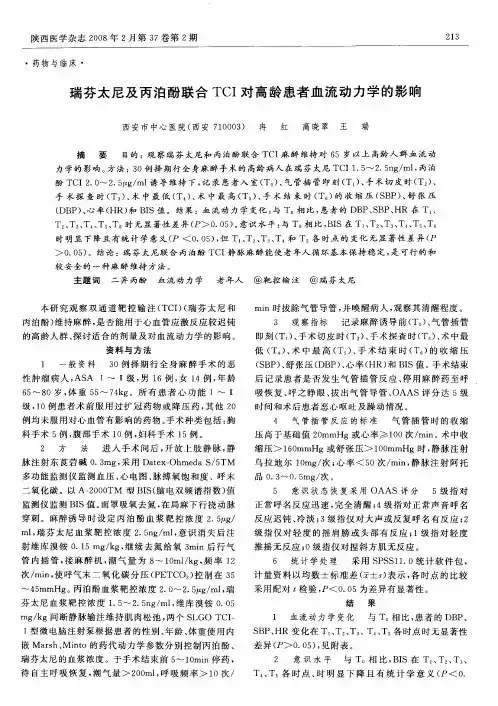

丙泊酚和TCI

- 格式:ppt

- 大小:1.87 MB

- 文档页数:68

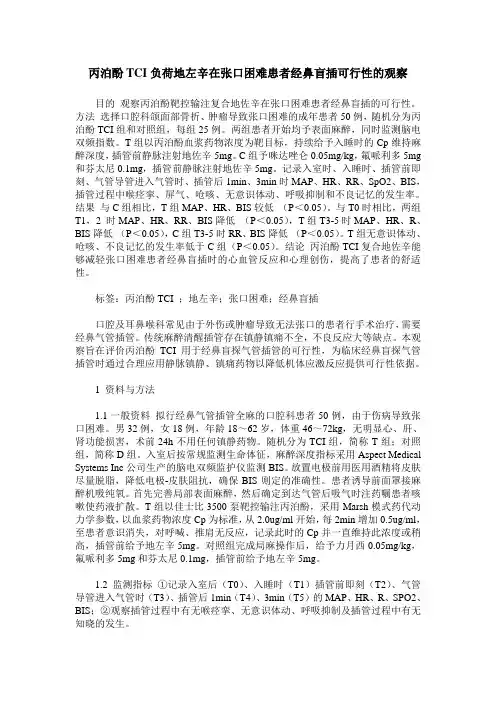

丙泊酚TCI负荷地左辛在张口困难患者经鼻盲插可行性的观察目的观察丙泊酚靶控输注复合地佐辛在张口困难患者经鼻盲插的可行性。

方法选择口腔科颌面部骨折、肿瘤导致张口困难的成年患者50例,随机分为丙泊酚TCI组和对照组,每组25例。

两组患者开始均予表面麻醉,同时监测脑电双频指数。

T组以丙泊酚血浆药物浓度为靶目标,持续给予入睡时的Cp维持麻醉深度,插管前静脉注射地佐辛5mg。

C组予咪达唑仑0.05mg/kg,氟哌利多5mg 和芬太尼0.1mg,插管前静脉注射地佐辛5mg。

记录入室时、入睡时、插管前即刻、气管导管进入气管时、插管后1min、3min时MAP、HR、RR、SpO2、BIS,插管过程中喉痉挛、屏气、呛咳、无意识体动、呼吸抑制和不良记忆的发生率。

结果与C组相比,T组MAP、HR、BIS较低(P<0.05)。

与T0时相比,两组T1,2 时MAP、HR、RR、BIS降低(P<0.05),T组T3-5时MAP、HR、R、BIS降低(P<0.05),C组T3-5时RR、BIS降低(P<0.05)。

T组无意识体动、呛咳、不良记忆的发生率低于C组(P<0.05)。

结论丙泊酚TCI复合地佐辛能够减轻张口困难患者经鼻盲插时的心血管反应和心理创伤,提高了患者的舒适性。

标签:丙泊酚TCI ;地左辛;张口困难;经鼻盲插口腔及耳鼻喉科常见由于外伤或肿瘤导致无法张口的患者行手术治疗,需要经鼻气管插管。

传统麻醉清醒插管存在镇静镇痛不全,不良反应大等缺点。

本观察旨在评价丙泊酚TCI用于经鼻盲探气管插管的可行性,为临床经鼻盲探气管插管时通过合理应用静脉镇静、镇痛药物以降低机体应激反应提供可行性依据。

1 资料与方法1.1一般资料拟行经鼻气管插管全麻的口腔科患者50例,由于伤病导致张口困难。

男32例,女18例,年龄18~62岁,体重46~72kg,无明显心、肝、肾功能损害,术前24h不用任何镇静药物。

随机分为TCI组,简称T组;对照组,简称D组。

BIS监测个体化丙泊酚TCI应用于Ⅲ度烧伤患者中的优势分析目的:探討脑电双频谱指数(BIS)监测个体化丙泊酚靶浓度控制输注(TCI)应用于Ⅲ度烧伤患者中的优势。

方法:选取本院2016年4月-2017年3月收治的Ⅲ度烧伤患者78例,按照随机数字表法分为对照组和BIS组,每组各39例,均择期行切痂术,且以丙泊酚TCI诱导和维持麻醉。

对照组依照心率、血压调整TCI,BIS组则在BIS监测下调整丙泊酚TCI。

观察两组麻醉前(T0)、插管即刻(T1)、插管5 min(T2)、手术开始10 min(T3)、术毕时(T4)的平均动脉血压(MAP)、心率(HR)、收缩压(SBP)、舒张压(DBP),记录总丙泊酚使用量、术后苏醒时间、不良反应。

结果:两组患者的MAP、HR、SBP与DBP不同时刻、组间和交互方面比较差异均有统计学意义(P<0.05)。

除T2与T4外,对照组组内每两个时刻比较差异均有统计学意义(P<0.05)。

但BIS组组内每两个时刻比较差异均无统计学意义(P>0.05),且除T0外,BIS组的MAP、HR、SBP与DBP均明显高于对照组(P<0.05)。

BIS组总丙泊酚使用量以及不良反应发生率均明显低于对照组(P<0.05),且BIS组术后苏醒时间明显短于对照组(P <0.05)。

结论:BIS监测个体化丙泊酚TCI应用于Ⅲ度烧伤患者可维持血流动力学稳定,减少丙泊酚使用量,降低麻醉风险,不良反应发生较少,且苏醒迅速。

烧伤指由热水、蒸汽、火焰、电流、激光、放射线、酸、碱、磷等各种因子引起的损伤。

烧伤可以直接造成局部组织细胞损害,皮肤黏膜变质、坏死,而后脱落或成痂,甚至其深部组织炭化,严重者还可以引起全身性变化,如:休克、贫血、感染等[1-2]。

烧伤患者常行削痂或者切痂术进行治疗,有较好的效果[3]。

丙泊酚是目前临床上常用的一种快速短效静脉麻醉药,具有起效快与苏醒迅速等优点[4],且术后恶心、呕吐等不良反应发生率低,但受体质量或麻醉耐受性等因素的影响,丙泊酚血浆浓度与输注速率需因人而异。

瑞芬太尼联合丙泊酚与依托咪酯靶控输注(TCI)在全麻诱导中的临床观察发表时间:2011-07-12T15:39:37.970Z 来源:《中外健康文摘》2011年第16期供稿作者:杨梦晨[导读] 虽然这种循环应激反应持续时间比较短暂, 但是对心脑血管疾病患者却具有潜在的致命性危险。

杨梦晨(临沂市沂水中心医院麻醉科山东沂水 276400)【中图分类号】R614.2【文献标识码】A【文章编号】1672-5085 (2011)16-0049-03 【摘要】目的观察瑞芬太尼联合丙泊酚与依托咪酯靶控输注(TCI)在全麻诱导中的应用。

方法选择择期全麻手术ASAⅠ~Ⅱ级病人40例,随机分为丙泊酚联合瑞芬太尼组(P组n=20);依托咪酯联合瑞芬太尼组(E组n=20)。

两组诱导均采用血浆靶控静脉输注,复合咪达唑仑0.05mg/kg ,维库溴胺0.1mg/kg ,选择BIS在40~60之间做气管插管,分别观察并记录两组病人麻醉前、气管插管前1min、气管插管后1min、气管插管后5min时收缩压(SBP)舒张压(DBP)心率(HR)的变化。

结果 P组病人麻醉前MAP明显高于气管插管前后1min 和插管后5min,E组病人前管插管前后1min和插管后5minMAP较麻醉前轻度降低(p>0.05)结论瑞芬太尼联合丙泊酚与依托咪酯靶控输注(TCI)在全麻诱导中对血流动力学变化影响较小,而瑞芬太尼联合依托咪酯靶控输注(TCI)在全麻诱导中更能保持患者血流动力学的稳定。

【关键词】瑞芬太尼丙泊酚依托咪酯靶控输注全麻诱导Remifentanil and propofol target-controlled infusion of etomidate (TCI) in the induction of general anesthesia in the clinical observation 【Abstract】 Objective View Charui fentanyl and propofol target-controlled infusion of etomidate (TCI) in the induction of anesthesia。

吸入麻醉和丙泊酚TCI静脉麻醉临床应用对比研究目的:对吸入麻醉与丙泊酚TCI静脉麻醉在临床上的应用进行对比研究。

方法:将采用腹腔镜胆囊切除术的52例患者,分为实验组与对照组,各26例,前者给予4µg/ml靶浓度的丙泊酚TCI进行麻醉,同时采取的反馈指标为MAP=80%基础值,BIS=50;后者吸入3.4%的异氟醚诱导其麻醉,并采用0.8%~2%对其进行维持。

同时,术中对BIS,MAP等指标进行监测。

结果:对照组与实验组相比,诱导时间,入睡时间显著较长。

实验组术中的生命体征较为平稳,而对照组术后并发症显著增加。

结论:给予患者丙泊酚进行麻醉,同时以自身BIS,MAP作为TCI的反馈指标,可使有效麻醉深度得到维持,并及时地调节,血液动力学受到较小干扰。

关键字:吸入麻醉;丙泊酚TCI;临床应用进行胆囊切除时,患者腹膜后及腹膜内的器官会受到CO2气腹施加的压力,从而增加腹腔内、胸腔内的压力,膈肌上抬,因此使患者血液动力学受到显著的改变[1]。

传统的吸入麻醉通常发生滞后现象,因为麻醉医师对麻醉深度进行调节时,往往依靠HR,BP等的变化。

而丙泊酚麻醉通过BIS,血液动力学等TCI 反馈指标,有效地控制患者的麻醉深度。

术中,对LC患者血液动力学变化进行观察与研究,同时,对吸入麻醉与丙泊酚TCI静脉麻醉的临床效果进行对比与分析。

报道如下:1 资料与方法1.1 资料我院收治的52例患者,均为LC术前需麻醉的患者。

将其分为实验组与对照组,各26例,年龄介于25岁至59岁之间,患者的ASA麻醉分级在Ⅰ至Ⅱ级间。

患者肾,肝功能均正常,不存在严重的中枢神经系统及心、肺方面的疾病,并且也无心脑血管方面的病史。

两组患者的基本特征,病况等没有显著的差异,因此有可比性。

1.2 方法术前0.5h,需通过肌肉注射的方式,给予所有患者0.5毫克的阿托品,及0.1克的苯巴比妥钠进行常规处置。

⑴对照组:①患者进行吸入诱导时,需给予异氟醚(3.4%)。

右美托咪定复合丙泊酚-瑞芬太尼TCI用于鼻窦手术的研究目的:研究不同剂量右美托咪定(DEX)复合丙泊酚-瑞芬太尼靶控输注(TCI)对功能性鼻内镜鼻窦手术患者围术期血流动力学、应激反应及麻醉后恢复情况的影响。

方法:选择择期全麻鼻内镜鼻窦手术患者80例,ASA级I~II级,随机分为4组:空白对照组(C组),DEX处理组:D1组0.3μg/kg/h、D2组0.6μg/kg/h 和D3组0.9μg/kg/h,处理组均给予负荷量DEX0.6μg/kg,然后按各组研究量维持输注并开始麻醉。

所有患者均采用丙泊酚-瑞芬太尼TCI静脉全麻,术中间断给予罗库溴铵,麻醉深度维持BIS值为40~50。

记录输注DEX前(T0,基础值)、用药后即麻醉诱导前(T1)、气管插管后1min(T2)、插管后5min(T3)和拔管前(T4)、拔管后5min(T5)各时点的MAP、HR、BIS;评价术野清晰度和术中出血量;于T0、T3、T5时点测定血浆皮质醇(Cor)、肾上腺素(ADR)和血糖(Glu)水平;统计术中丙泊酚和瑞芬太尼用量;记录术后自主呼吸恢复时间、睁眼时间、拔管时间和术后不良反应发生情况,进行术后视觉模拟评分(VAS)、Ramsay镇静评分和舒适度评估。

结果:1.血流动力学变化:C组MAP、HR插管后较插管前显著升高(P>0.05),D1-3组在插管前后、麻醉期间MAP、HR维持相对稳定水平,在术中各时间点D3组HR显著低于D1组、D2组和C组(P<0.05)。

拔管后(T5)4组MAP、HR均高于基础值(P<0.05),且D2组、D3组MAP显著低于C组、D1组(P<0.05),D3组HR显著低于D1组、D2组和C组(P<0.05)。

2.生化指标:C组Cor、ADR和Glu在插管后(T3)和拔管后(T5)显著高于基础值(P<0.05);D1-3组T3与基础值相比无显著变化,T5期D2组和D3组Cor、ADR和Glu浓度明显低于D1组,其差异有统计学意义(P<0.05)。

住院医教学之:丙泊酚TCI原理与临床靶控输注系统(TCI)能够按照麻醉医师所设定的血药浓度,自动调整药物输注速度,从而达到靶浓度。

丙泊酚TCI药理学概要三室模型的基础上,丙泊酚的TCI药代学模型主要有以下三种,包括Marsh, Modified Marsh, Schnider,,因此在使用TCI泵之前,应首先确定其嵌套的是哪种模型,才能实现Target controled infusion,而不是Totally confused infusion。

例如Graseby 3500泵使用Marsh original模型,需4-5min才能达到设定的效应室浓度,而Aglia使用Marsh Modified模型则可以在1-2min内快速达到效应室浓度。

药效动力学的差异远大于药代动力学的差异,不同个体的药物代谢相差不多,而个体效果差异则很大TCI具有诱导快、术中平稳、苏醒快的特点,同时操作简便丙泊酚TCI临床建议根据2011年中华麻醉学会所提出的指南,在使用TCI时,需要在开始诱导后持续判断患者意识水平,知道每一个患者意识消失时的丙泊酚效应室浓度,即LOC,且意识消失浓度(LOC)和意识恢复浓度(ROC)线性相关。

注意:此时的LOC是指单纯丙泊酚作用,无其他药物干扰,待患者意识消失后再给予镇静镇痛肌松药物。

选择肘窝大静脉或在丙泊酚中加入利多卡因可有效缓解丙泊酚的注射痛。

在预防术中知晓方面,指南推荐麻醉维持期间丙泊酚血浆靶浓度为3~6μg/ml,并以LOC为参考指标,需要探测个体化的效应室浓度,术中维持在靶浓度在LOC浓度以上较为安全。

同时使用其他镇静镇痛药可适当减少丙泊酚的用量。

同时推荐进行麻醉深度监测。

丙泊酚TCI病例分析效应室浓度为6.5μg/ml时,Narcotrend麻醉深度监测显示为D0级,即常规麻醉状态手术结束时,效应室浓度降至2.1μg/mL,Narcotrend麻醉深度监测显示为A级,即清醒状态。

丙泊酚TCI 全麻诱导在颅内动脉瘤介入治疗中的应用目的探讨颅内动脉瘤介入治疗中丙泊酚全麻诱导靶控注射与人工输注方式的临床价值。

方法选取2011~2012年我院颅内动脉瘤介入治疗的患者60例,随机分为两组行不同方式的丙泊酚麻醉诱导,统计两组患者不同麻醉时间的血流动力学指标以及麻醉效果。

结果两组患者麻醉诱导时间、苏醒时间无明显差异;相比对照组,观察组丙泊酚用量明显较高,麻醉效果明显较好,诱导期后血压下降明显较少,不良反应发生率明显较低。

结论颅内动脉瘤介入治疗中丙泊酚靶控输注相比人工输注具有更好的麻醉效果,血液动力学指标变化较小,安全性更高,适合临床推广。

标签:丙泊酚;TCI;全麻诱导;颅内动脉瘤;介入治疗颅内动脉瘤的主要治疗手段是血管介入治疗,而手术时间较长,手术操作都可能引发患者的不适[1]。

在临床气管插管全身麻醉中,诱导期需要进行必要的镇痛与镇静确保手术顺利完成[2]。

本次临床研究通过丙泊酚全身麻醉诱导中靶控输注与手动输注方式的效果比较,探寻颅内动脉瘤介入治疗的有效麻醉诱导方式。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2011年1月~2012年12月我院行颅内动脉瘤介入治疗的患者60例,根据美国麻醉协会ASA分级均为Ⅰ~Ⅱ级,颅内动脉瘤包括大脑动脉瘤、前交通动脉瘤、后交通动脉瘤等,排除循环系统与呼吸系统疾病史。

以随机数字表法将患者平均分为两组,观察组患者在全身麻醉诱导中以丙泊酚行靶控麻醉,对照组以丙泊酚人工输注行全身麻醉诱导。

观察组30例患者中,男18例,女12例,年龄19~44岁,平均(36.8±8.4)岁,平均身高(169.6±7.9)cm,平均体质量(68.2±7.5)kg;对照组30例患者中,男20例,女10例,年龄18~45岁,平均(37.4±8.9)岁,平均身高(167.4±9.1)cm,平均体质量(67.7±7.1)kg。

两组患者一般资料进行统计学处理,差异无统计学意义(P>0.05)。