中国人类学史

- 格式:wps

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:4

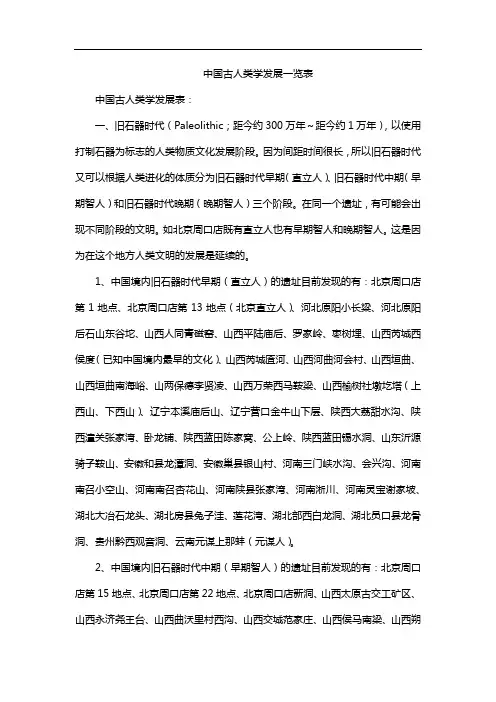

中国古人类学发展一览表中国古人类学发展表:一、旧石器时代(Paleolithic;距今约300万年~距今约1万年),以使用打制石器为标志的人类物质文化发展阶段。

因为间距时间很长,所以旧石器时代又可以根据人类进化的体质分为旧石器时代早期(直立人)、旧石器时代中期(早期智人)和旧石器时代晚期(晚期智人)三个阶段。

在同一个遗址,有可能会出现不同阶段的文明。

如北京周口店既有直立人也有早期智人和晚期智人。

这是因为在这个地方人类文明的发展是延续的。

1、中国境内旧石器时代早期(直立人)的遗址目前发现的有:北京周口店第1地点、北京周口店第13地点(北京直立人)、河北原阳小长粱、河北原阳后石山东谷坨、山西人同青磁窑、山西平陆庙后、罗家岭、枣树埋、山西芮城西侯度(已知中国境内最早的文化)、山西芮城匼河、山西河曲河会村、山西垣曲、山西垣曲南海峪、山两保德李贤凌、山西万荣西马鞍梁、山西榆树社墩圪塔(上西山、下西山)、辽宁本溪庙后山、辽宁营口金牛山下层、陕西大荔甜水沟、陕西潼关张家湾、卧龙铺、陕西蓝田陈家窝、公上岭、陕西蓝田锡水洞、山东沂源骑子鞍山、安徽和县龙潭洞、安徽巢县银山村、河南三门峡水沟、会兴沟、河南南召小空山、河南南召杏花山、河南陕县张家湾、河南淅川、河南灵宝谢家坡、湖北大冶石龙头、湖北房县兔子洼、莲花湾、湖北部西白龙洞、湖北员口县龙骨洞、贵州黔西观音洞、云南元谋上那蚌(元谋人)。

2、中国境内旧石器时代中期(早期智人)的遗址目前发现的有:北京周口店第15地点、北京周口店第22地点、北京周口店新洞、山西太原古交工矿区、山西永济尧王台、山西曲沃里村西沟、山西交城范家庄、山西侯马南梁、山西朔县后圪塔峯、山西阳高许家窑、山西寿阳、平定、山西静乐风程山、山西霍县哧峪、山西襄汾丁村、辽宁海城仙人洞、辽宁喀左鸽子洞、陕西长武窑头沟、鸭儿沟、陕西汉中架山、陕西汉中梁山龙岗、陕西蓝田涝池河、甘肃镇原寺沟口、甘肃镇原姜家湾、河南灵宝孟村、湖北长阳果酒岩、湖北长阳龙洞、广东曲江马坝狮子山、贵州桐梓岩灰洞、甘肃镇源寺沟和姜家湾等等。

中国人类学经典书目1. 《中华民族古代社会的人类学研究》《中华民族古代社会的人类学研究》是由中国社会科学院出版社于1989年出版的一本经典著作。

该书通过对中国古代社会的深入研究,探讨了中华民族古代社会的人类学特点和演变规律。

2. 《中国人类学史》《中国人类学史》是由中国社会科学出版社于2004年出版的一本重要著作。

该书系统地介绍了中国人类学的历史发展过程,涵盖了从古代到现代的各个阶段和学派的演变。

3. 《中国人类学理论与方法》《中国人类学理论与方法》是中国社会科学出版社于1999年出版的一本重要著作。

该书从理论和方法的角度出发,系统地介绍了中国人类学的研究方向、方法论和基本理论框架。

4. 《中国人类学的现代化问题研究》《中国人类学的现代化问题研究》是由中国人民大学出版社于2005年出版的一本重要著作。

该书关注中国人类学在现代化进程中面临的问题和挑战,探讨了如何推进中国人类学的现代化建设。

5. 《中国社会人类学》《中国社会人类学》是由中国社会科学出版社于2010年出版的一本重要著作。

该书从社会学和人类学的交叉视角,分析了中国社会的结构、变迁和文化特征,对中国人类学的发展做出了重要贡献。

6. 《中国人类学研究方法与实践》《中国人类学研究方法与实践》是由上海人民出版社于2008年出版的一本经典著作。

该书系统地介绍了中国人类学的研究方法,包括田野调查、访谈、观察等,为人类学研究者提供了实用的指导和参考。

7. 《中国古代人类学研究》《中国古代人类学研究》是由中国社会科学出版社于2006年出版的一本重要著作。

该书通过对中国古代社会的考古、文化、历史等方面的研究,揭示了中国古代人类学的价值和意义。

8. 《中国民俗学与人类学研究》《中国民俗学与人类学研究》是由中国社会科学出版社于2014年出版的一本经典著作。

该书系统地介绍了中国民俗学和人类学的研究方法和理论,为研究中国民俗和文化的学者提供了重要参考。

9. 《中国农村人类学研究》《中国农村人类学研究》是由中国社会科学出版社于2009年出版的一本重要著作。

中国人类学世纪回眸【摘要】该文章将回顾中国人类学在20世纪的发展历程,探讨中国人类学对当代社会的启示以及未来展望,分析中国人类学的理论进展和田野调查。

通过对中国人类学的重要性、现状和挑战的讨论,展示中国人类学在人类文明发展中的重要地位和作用。

文章将从宏大的视角探讨中国人类学的历史和未来,并为读者提供对中国人类学的全面了解。

【关键词】中国人类学、20世纪、当代社会、未来展望、理论进展、田野调查、重要性、现状、挑战。

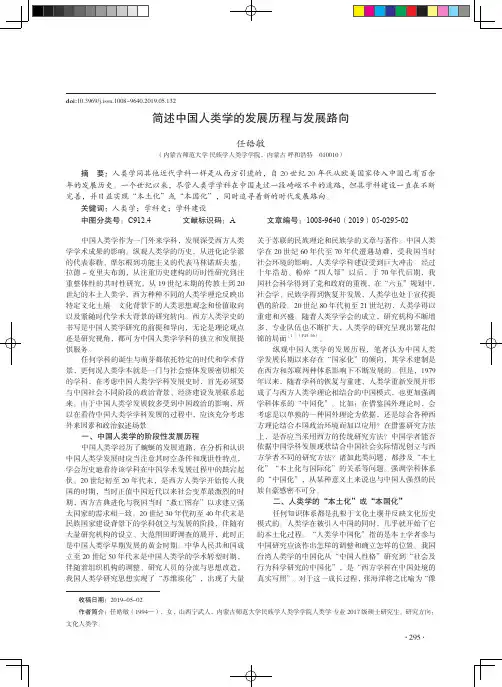

1. 引言1.1 中国人类学世纪回眸概述中国人类学在20世纪的发展史上,经历了从创立阶段到繁荣期再到现代化发展的过程。

中国人类学家们在不同历史时期,积极探索和创新,不断完善学科体系,推动了中国人类学的蓬勃发展。

在当代社会中,中国人类学为社会发展提供了重要的参考和启示。

通过研究人类的文化、社会习俗,中国人类学家们不仅丰富了人们对社会现象的认识,也为促进不同文化之间的交流与融合提供了有益的思路和方法。

中国人类学的未来展望令人期待。

随着社会发展的不断进步和学科理论的不断完善,中国人类学将继续发挥重要作用,为推动社会科学的发展做出更大的贡献。

2. 正文2.1 中国人类学在20世纪的发展在20世纪,中国人类学经历了多个阶段的发展。

在早期,中国人类学主要是受到西方学术的影响,研究内容主要集中在古代文明、民俗风情等方面。

随着国内学者的崛起和研究领域的拓展,中国人类学逐渐开始关注当代社会的变化和问题。

20世纪中期以后,中国人类学进入了一个新的发展阶段,不仅理论研究日益深入,田野调查也得到了更多的关注和支持。

中国人类学家在20世纪的发展中,积极参与国内外学术交流,推动了中国人类学的国际化进程。

他们的研究成果不仅丰富了中国人类学的理论体系,还为中国当代社会的发展提供了重要的参考和启示。

在未来,随着中国的崛起和国际地位的提升,中国人类学将继续发挥重要作用,为人类社会的发展做出更大的贡献。

2.2 中国人类学对当代社会的启示中国人类学在对当代社会的启示方面发挥着重要作用。

中国人类学史视域中的汉人宗族研究——以葛学溥、林耀华及弗里德曼为中心中期报告本文以中国人类学史视域中的汉人宗族研究为主题,结合三位著名人类学家葛学溥、林耀华和弗里德曼的研究成果,进行中期报告。

1.葛学溥葛学溥是中国人类学史上的重要人物,他对汉人宗族研究做出了伟大贡献。

他在20世纪40年代开展了对中国南方农村社会的实地调查,通过对家谱资料的搜集和分析,揭示了中国南方农村社会中宗族制度的特点和演变过程,并提出了“宗法制度的演化学说”。

葛学溥认为,中国宗法制度的形成源于远古的血缘制度,而后在宋元明清时期逐渐演化为基于家族和宗族的宗法制度。

同时,他还研究了中国南方农村社会中的“长姓制”现象,认为这种制度在一定程度上促进了宗族的发展和维持了宗族的稳定性。

2.林耀华林耀华是中国著名的社会学家和人类学家,也是汉人宗族研究的重要人物之一。

他曾对福建和广东两省的农村社会进行实地调查和研究,获得了大量的家谱资料和其他细节信息。

在林耀华看来,中国南方农村社会中的宗族关系是由家庭关系扩展而来的。

他认为,宗族关系的形成是在某种程度上受到了经济结构和政治环境的影响,因此宗族制度的演化是长期而复杂的过程。

此外,林耀华还对“长干制”进行了深入的研究,认为这种制度在南方农村社会中还具有一定的影响力,但其地位和作用已经逐渐降低。

3.弗里德曼弗里德曼是美国著名的社会学家和人类学家,他的汉人宗族研究成果与中国的葛学溥和林耀华有所不同。

弗里德曼进行了对南方中国福建省和湖南省的研究,他认为,中国南方的宗族制度与西方社会的家族制度存在某些相似之处。

弗里德曼认为,南方农村家庭将家族作为一种经济生产和社会组织形式,在人口红利期间,一个家庭通常有足够的人力资源来经营大片的土地,而这是保持家族地位和社会声望的关键。

他认为,中国宗族制度的演化是一种有机的过程,而非简单的演进。

总之,葛学溥、林耀华和弗里德曼的研究为我们理解中国南方农村社会中的宗族制度提供了重要的视角,并且对宗族制度的起源、演化和现状提供了有益的思考。

中国古代人类学文化的历史演进在中国的历史文化中,人类学一直是一个十分重要的领域。

它从文化、语言、风俗习惯等各个方面考察人类和社会,被视为描绘人类文明历程中丰富多彩的画卷。

下面本文将从不同的角度,探讨中国古代人类学文化的历史演进。

一、古代文字学和典籍学对人类学的启蒙古代中国的文字学和典籍学奠定了现代人类学研究的基础。

早在先秦时期,墨子便提出“兼爱”、“非攻”的思想,这种对于爱和道德的探讨,给后来的学者提供了很大的启示。

《周礼》中也有关于自然环境、地理概念以及地方行政规划等方面的记录,这对于研究人类文明的地理空间分布具有很大的作用。

到了汉代,论语、史记、左传等文献开始被广泛传播,它们不仅具备了文献的性质,同时记录了汉代社会生活的方方面面,这为后来的人类学研究提供了宝贵的资料。

随着时间的发展,中国的古代学术启蒙越发地深入和丰富,这对于后来世界各国的人类学研究产生了不可忽视的影响。

二、古代哲学对人类学的贡献古代哲学在中国的贡献不仅在于倡导了人文精神,更为人类学研究提供了深刻的思想启发和研究方法。

道家荀子在《劝学》中说:“分别是天道,协议是地道,怀合是人道。

”这种人性与自然的结合,也为研究人类与环境相互作用的问题提供了新的视角。

而儒家思想更将“仁爱”、“诚信”等中华民族的价值观注入了人类学研究中,为后人提供了对待文化背景与价值观的思考与启发。

三、古代文化遗产对人类学研究的价值古代文化遗产中的书籍、字画、建筑等体现了中国悠久历史和多彩文化。

它们的保存与传承,对于人类学研究具有重要的参考和价值。

如汉代的兵马俑被誉为世界文化遗产,它的被发掘调查与保存方式与方法,不仅反映了古代工艺水平,更为人类学家研究古代生态环境、文化特色提供了新的途径。

中国的古代文化传统中充斥着丰富的象征意义,比如八卦、五行、阴阳等概念,揭示了古代中国人对世界的认识和处理事物的方式。

这些内容和概念,一方面反映了中国古代人文精神和哲思水平,另一方面也为人类学家研究古代文化和人类行为提供了更多的头绪。

中国人类学民族学史慕课1.引言1.1 概述中国人类学民族学史慕课的概述部分将对该慕课的主题和内容进行简要介绍。

本慕课将深入探讨中国人类学和民族学的历史背景、理论发展、学派思潮以及相关研究方法和技巧。

通过学习本慕课,学员将能够系统地了解中国人类学和民族学的发展脉络,掌握相关的研究框架和方法论,培养批判性思维和研究能力。

中国人类学和民族学作为学科的重要分支,致力于研究人类的文化、社会和生物多样性。

在中国,人类学和民族学的发展历史可追溯到19世纪末20世纪初,尤其是在中国社会变革和现代化进程中,这两个学科得到了更为广泛的关注和发展。

在中国人类学史的发展中,我们将探讨早期的民族志学派和其代表人物,如丁鸿达和李学文。

他们对中国社会民族情况的调查研究为后来的人类学研究奠定了基础。

同时,我们也将介绍20世纪上半叶受到影响的西方人类学理论,如功能主义和结构主义,并讨论它们在中国的传播和影响。

在中国民族学史的发展中,我们将关注中国社会科学院民族学与人类学研究所等一些重要研究机构的建立和发展。

这些机构为中国民族学的繁荣发展提供了坚实的学术基础。

我们还将探讨民族学的研究方法和技术,如田野调查、访谈和文献研究等,在中国实践中的应用和发展。

通过学习本慕课,学员将了解到中国人类学和民族学研究的历史演变和现状,能够对相关理论和方法进行深入思考和分析。

此外,学员还将通过案例研究和实践活动,培养独立思考和批判性思维能力,为将来的学术研究和实践提供坚实基础。

最后,通过展望未来,我们希望能够激发学员对中国人类学和民族学发展的热情,并为学科的研究与应用做出积极的贡献。

1.2 文章结构文章结构部分可以包括以下内容:文章结构部分是为了向读者介绍整篇文章的组织方式和大致内容安排。

本文将按照以下结构展开叙述。

首先,在引言部分(章节1)中,我们将提供一个概述,介绍中国人类学民族学史慕课的研究背景和意义。

接着,我们将详细说明文章的结构,包括各个章节的内容和目的。

中国人类学史

一、名词解释

1、人类学:人类学是从生物和文化的角度对人类进行全面研究的学科群,是研究人或者说是研究人类和他的文化的一门学科

2、民族志:源自希腊文,是对各民族的经济文化、社会生活、风俗习惯、宗教信仰的描述和记录;是民族学家对于被研究的民族、部落、区域的人之生活文化的描述与解释。

3、应用人类学:是近几十年兴起的一门人类学科,也是人类学家对人、文化、社会的知识和理论应用于改善和改进人类社会生活,促进人力进步的学科,它与自然科学、社会科学相结合,应用广泛,蕴涵面广,包括体质人类学、文化人类学、考古学等。

4、边政学:兴起于抗战时期,是一种为边疆政策提供建议、为国家服务的一门学科。

1942年吴文藻的《边政学发凡》成为边政学的奠基之作,指出,边政学以边疆民族政治、思想、事实、制度及行政等问题为主要研究对象,其宗旨在于以边政学为依据,来奠定新边政的基础,辅助新边政的推进,从而使学术研究在理论及实践上齐头并进。

5、科学民族志:是指一战以后,以英国的马林诺夫斯基和布朗为首的功能学派建立的,在理论上建构了有效的理论范式,在方法论上发展起更为科学的民族志方法。

6、吴文藻:是中国社会学、民族学、文化人类学的重要奠基人,“中国社会学之父”和“中国人类学之父”,是中国明确提出“中国化”主张的第一人。

他将西方社会学、民族学、文化人类学的文化理论全面系统的介绍到中国,力图建立中国本土人类学理论体系;代表作《西方社区研究的近今趋势》、《论文化表格》、《功能派社会人类学的由来和现状》

7、吴泽霖:中国社会学家、民族学家、人类学家;吴泽霖将社会学与民族学、人类学等学科联系起来,对社会现象作了跨学科的研究。

30年代初,他在《现代种族》一书中,即预见中国人口过剩的危机,主张建设民族学博物馆,对我国少数民族博物馆做出来巨大贡献。

代表作:《社会约制》、《现代种族》、《社会学及社会问题》

8、费孝通:,中国社会学和人类学的奠基人之一;代表作《江村经济》《乡土中国》,为汉人社区研究扩大了实地调查进而理论发展,使人类学从过去研究“野蛮人”的时代转向更为开阔的文明社会,而且开辟了一个本民族人研究本民族社会文化的新方向。

9、汉人社区研究:是指在功能主义影响下,以吴文藻培养的人才为主,利用西方理论研究中国社会,是留学学者的一种学术诉求,是人类学自身对文化多样性的美好承诺,代表人物:费孝通、林耀华等,其著作有《江村经济》《金翼》。

10、社会历史调查:

二、简答

1、抗战时期中国人类学的发展

抗日战争时期是20世纪前半期中国人类学发展的黄金时期。

(1)、研究机构和学者重心向西部地区(云南、四川聚集)转移

(2)、这时期对边疆的研究、边政学的兴起

(3)、田野工作大规模的展开,如李安宅、吴文藻对少数民族地区的研究

(4)、沦陷区的人类学研究,如杨《钍神考》、辅仁东方人类学博物馆成立

(5)、调查成果的整理,许掚光《祖荫下》、川康藏族研究

2、中国民族识别的情况及反思

情况:民族识别的原因:1、党的需求2、民国留下一批民族学家

------的内容:1、确定是少数民族还是汉族2、是单一民族还是某个民族的分支

大致分为一下几个阶段:(1)、发端阶段(1905—1954)确认了38个民族

(2)、高潮期(1954—1964)和受干扰期(1964—1978)确立了土家、凉、独龙、怒族等16个少数民族(3)、恢复阶段(1978—1990)确认了基诺族,基本完成。

意义:1、对民族学研究有重大科学价值

2、对建立新型的社会主义民族有重大的社会意义。

反思:○1、民族识别过程中,个别地区存在着过分强调族源或血统的现象

○2、个别地区对本民族的意愿重视不够

○3、不同省区之间对同一民族或族群有不同认定

○4、对少数民族的优惠政策使得更多的人想成为少数民族

○5、民族认同的多层次

3、民族学与社会学、人类学、历史学之间的区别与联系?

民族学:旨在研究生物特征。

人类学:旨在研究文化、族群研究。

人类学是一种定性研究,强调田野调查、访谈、文献、参与观察等;社会学是一种定量研究,强调抽样、统计等。

人类学是一种共向性的横向研究,强调第一手资料;历史学是一种历史性的纵向研究,强调文献资料。

联系是交错性研究,相互关联,交叉关系。

4、人类学传入中国的社会历史背景?

西方:(1)、地理大发现带来的民族志知识的增长、重商主义驱动下的殖民贸易的需要以及进化论思想的普及,为人类学作为一门独立学科的出现做了铺垫

(2)、启蒙运动、文艺复兴等,理解人性成为思想的主流,对于人们思想认识的开拓有重要作用,促进思想上的解放。

(3)、英法两国发动的大规模战争推动人类学科的出现。

(4)、宗教改革。

(5)、进化论思想,巴黎民族学会成立。

中国:(1)、1405—1433,郑和下西洋

(2)、澳门,台湾成为葡萄牙和荷兰的殖民地

(3)、鸦片战争签订的《北京条约》《天津条约》

(4)、魏源的《海国图志》提出向西方学习。

5、应用人类学在中国的发展

(1)、1928—1949年分两部分:国统区的边政学的研究,学术理论研究;另一方面是延安,对北方民族进行了研究,并直接影响了中国共产党民族政策的制定和实施。

(2)、1950—1980年,建国初期的民族识别、少数民族社会历史大调查、参与各民族地区的民主改革和社会主义改造。

但后来民族学人类学作为学科被取消。

(3)、1981—现在体现在三个方面:确认现阶段的人类学研究应用理论应用并重;重视引进一些新的应用人类学理论与方法,力图加以扬弃,对其消化、改造和创新;越来越多的人类学家和人类学工作者参与到应用实践中

6、中国人类学的本土化

概念:以人类学的理论和方法来研究中国社会,从而更好的解释中国的社会和文化,通过具体的研究,在实践中检验、修正和补充已有的人类学理论与方法,以丰富国际人类学的知识体系,以人类学中国化所得的结果来解决中国社会的实际问题。

过程:(1)、蔡元培《说民族学》引入人类学,并派遣学生到各地调查,试图建立中国独立的学科体系。

(2)、以吴文藻为首的学者明确提出“社会学中国化”主张,引入功能主义理论与中国实际情况相结合进行,培养民族学专业队伍,开展实地研究。

贡献:1、把功能主义理论翻译引入中国,请国外大师来中国讲学;2、培养民族学专业人才3、进行了大规模的历史调查和田野调查。

(3)、建立中国独立的人类学,芩家悟、张寿提出,中国是一个地域广阔2,民族超多的国家,有着复杂的社会结构和丰富多彩的民族文化,与西方不同,西方人类学的许多观点不适应于中国,固要建立中国独立的人类学。

意义:运用西方人类学的理论和方法,以本土资料进行研究,并发展本土的人类学学科体系,她的提出是这个学界从西方学术理论的简单引进和接受照搬,向冷静分析理论并把理论运用于中国的实际情况。

7、中国人类学的历史分期和学科格局

分期:1928年以前,萌芽时期

1928—1937年,创立时期

1938—1949年,发展时期

1966年以前,恢复与发展期

1966—约1978,重灾期

1979以来,重新恢复和再度发展时期

格局:一、华东地区,主要阵地有中央研究院,代表人物:吴泽霖。

卫惠林。

1、他们强调以族群文化为研究对象,着重收集传统风俗与历史源流的内容,明确提出要以人类学材料来补充历史记载的不足;

2、在实地调查中,他们偏向于进行民族志描述。

代表作:凌纯声《松花江下游的赫哲族》。

二、华南地区,是中国的南大门,受国外影响大,以中山大学、岭南大学为研究中心,厦门大学为辅,代表人物有杨成志、林惠祥等。

1、他们受美国历史学派的影响较深,这一地区的人类学研究明显体现出美国四分支式的人类学的基本框架。

2、民族学研究与其他学并重,即注重各民族的文化特点和行为模式,有研究各自的体质特点,

3、实地调查中,该区域专家群体侧重于少数民族特殊的汉族文化群体。

三、华北地区,以北京为主要基地,有清华、北京等大学,代表人物:吴文藻、费孝通、林耀华等。

1、该区域人类学研究最重要的在于汉人社会研究

2、他们强调社区研究方法的运用,并有一个学者群为实践功能主义的分析,

3、他们以田野调查,通过和国外学者交流与对话,在国际人类学学界影响较大。

国家民委《民族问题五种丛书》,包括《中国少数民族》、《中国少数民族简史丛书》、《中国少数民族自治地方概况丛书》、《中国少数民族语言简志丛书》、《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》。