中国人类学的发展

- 格式:ppt

- 大小:1.52 MB

- 文档页数:60

论当代中国文化人类学的发展趋势论当代中国文化人类学的发展趋势经过改革开放30余年来的发展,中国的经济社会取得了突飞猛进的发展,中国的国力正逐步得到增强,中国在国际上的地位也日显重要,并受到了世界上越来越多的国家和地区的尊重。

另一方面,随着全球化进程的加快,世界不同国家之间的文化交流愈加频繁,不论是发达国家还是发展中国家,各民族的文化模式都在发生剧烈的变迁,并由此而产生了许多在当代经济社会发展过程中碰到的新情况和新问题。

这种状况一方面为中国文化人类学的发展提供了十分难得的历史机遇和条件,另一方面也使中国文化人类学的发展呈现出新的格局,正确地认识这种历史机遇和发展趋势,对促进当代中国文化人类学的学科建设和发展具有重要的意义。

一、人类学理论取向多元化的发展趋势从20世纪80年代后期开始,中国的文化人类学就进入了一个理论取向多元化的时期,即一方面当代西方不同理论流派的人类学著作纷纷被翻译成中文,许多学者开始运用这些人类学理论来分析中国或世界有关民族的文化现象,另一方面,中国学者在具体运用当代西方人类学理论的过程中,也越来越感觉到有的西方人类学理论不完全适合于中国的实际,有必要根据自己本国的国情,建立具有中国特色的人类学理论,实现人类学理论的本土化。

但这种人类学理论取向多元化的状况在中国学术界目前仍处于初期的发展阶段,具体表现在中国学者对西方人类学理论的借鉴和吸收尚处于简单模仿的状态;具有中国本土特色的人类学理论也只是停留在一般的话语和讨论中;至今在中国人类学界尚未形成具有较大影响的理论学派;更没有出现人类学理论研究方面的大师级人物。

但是,随着全球化进程的加快和中国国际地位的增强,中国人类学理论取向多元化的状况将会由目前的初期阶段向着成熟兴旺的方向发展。

第一,中国学者对西方人类学理论的研究将会由浅入深并取得较大的突破。

西方人类学自诞生以来的一百五十年间,曾形成了各种既有联系又有区别的人类学理论流派,从古典进化论到后现代主义乃至全球化理论,不同学派之间围绕文化的形成发展、空间分布、社会事实、特殊价值、社会功能、适应机制、深层结构、象征符号、认知模式、实践取向、族群认同、社会性别、表述方式、变迁特征等问题进行了激烈的争论和深入的研究,形成了迥然不同的理论假设和风格特色,对世界人类学的形成和发展产生了深远的影响。

历史人类学及其在中国的发展摘要:历史人类学是历史学和人类学发现各自的不足和对方的长处之后产生的,但是时至今日,对它的学科定位方面仍然存在很多争议。

尤其是作为一个舶来品,它在中国现在发展到怎样的程度,我们对它怎样界定,也存在很多争议。

因此,我们应该了解它的过去,现在,并且通过对其过去的发展历史和现在的发展形势来预测其未来。

这便是今天摆在我们面前急需解决的问题。

因此,了解它目前在中国的发展轨迹中的优点和不足是很有必要的,这为它在中国被运用的基础上,补充西方历史人类学之不足也有很多价值。

关键词:历史人类学;发展;理论建构;价值一、历史人类学的学科发展近代西方的学科体系发端于文艺复兴时代,实证主义是其圭泉,能否直接验证成为学科性质界定的主要依据。

西方传统历史学的研究必须依托于文本方面的史料,但是由于这种研究无法直接加以验证,因而被排斥在科学研究领域之外,归属于人文科学。

随着实证主义思潮的兴起,历史学在西方陷入了困境。

如西方史学的研究对象不能直接验证,这成了历史学的致命缺陷。

因而,要为历史学正名,就必须奠定它的直接验证的基础。

一批学者有志于此,于是历史人类学首先在法国诞生了。

历史人类学的学科地位的确立是由法国年鉴学派完成的。

其初衷便是借助于文化人类学的理论与方法,从而使历史学研究建立在了可以验证的基础上了。

吕•费弗尔和马•布洛克早在1929年时就联合创办了《经济与社会史年鉴》,从而开创了一个与传统史学截然不同的新史学流派——年鉴学派。

历史人类学的酝酿期可以追溯至公元1966年。

是年,社会人类学会议在爱丁堡召开,主题是“历史和人类学”。

当时,一些社会人类学者提出,在民族志的方法内植入历史学元素。

1968年路易斯为英国社会人类协会写《历史学与社会人类学》专刊,将历史引入人类学研究中,强调在地缘性社区研究洪,加入对地方政治权力演变的考虑。

[1]而历史人类学真正形成的标志是萨林斯的《历史的隐喻与神话的现实——桑威奇群岛王国早期历史中的结构》一书的出版及其书中隐含的“文化界定历史”观念的形成。

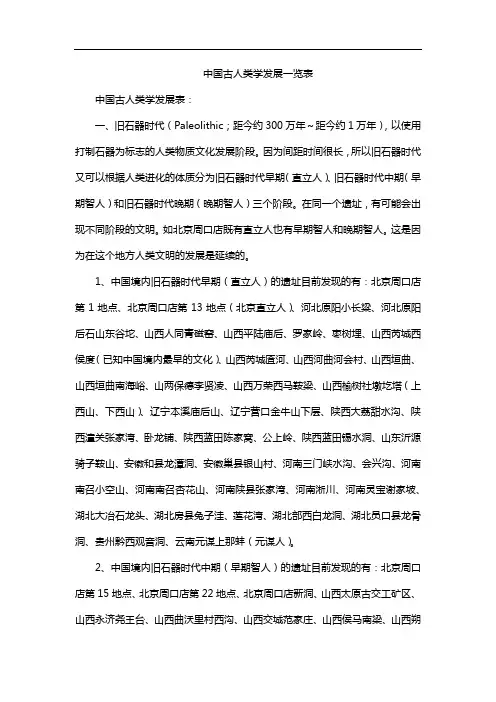

中国古人类学发展一览表中国古人类学发展表:一、旧石器时代(Paleolithic;距今约300万年~距今约1万年),以使用打制石器为标志的人类物质文化发展阶段。

因为间距时间很长,所以旧石器时代又可以根据人类进化的体质分为旧石器时代早期(直立人)、旧石器时代中期(早期智人)和旧石器时代晚期(晚期智人)三个阶段。

在同一个遗址,有可能会出现不同阶段的文明。

如北京周口店既有直立人也有早期智人和晚期智人。

这是因为在这个地方人类文明的发展是延续的。

1、中国境内旧石器时代早期(直立人)的遗址目前发现的有:北京周口店第1地点、北京周口店第13地点(北京直立人)、河北原阳小长粱、河北原阳后石山东谷坨、山西人同青磁窑、山西平陆庙后、罗家岭、枣树埋、山西芮城西侯度(已知中国境内最早的文化)、山西芮城匼河、山西河曲河会村、山西垣曲、山西垣曲南海峪、山两保德李贤凌、山西万荣西马鞍梁、山西榆树社墩圪塔(上西山、下西山)、辽宁本溪庙后山、辽宁营口金牛山下层、陕西大荔甜水沟、陕西潼关张家湾、卧龙铺、陕西蓝田陈家窝、公上岭、陕西蓝田锡水洞、山东沂源骑子鞍山、安徽和县龙潭洞、安徽巢县银山村、河南三门峡水沟、会兴沟、河南南召小空山、河南南召杏花山、河南陕县张家湾、河南淅川、河南灵宝谢家坡、湖北大冶石龙头、湖北房县兔子洼、莲花湾、湖北部西白龙洞、湖北员口县龙骨洞、贵州黔西观音洞、云南元谋上那蚌(元谋人)。

2、中国境内旧石器时代中期(早期智人)的遗址目前发现的有:北京周口店第15地点、北京周口店第22地点、北京周口店新洞、山西太原古交工矿区、山西永济尧王台、山西曲沃里村西沟、山西交城范家庄、山西侯马南梁、山西朔县后圪塔峯、山西阳高许家窑、山西寿阳、平定、山西静乐风程山、山西霍县哧峪、山西襄汾丁村、辽宁海城仙人洞、辽宁喀左鸽子洞、陕西长武窑头沟、鸭儿沟、陕西汉中架山、陕西汉中梁山龙岗、陕西蓝田涝池河、甘肃镇原寺沟口、甘肃镇原姜家湾、河南灵宝孟村、湖北长阳果酒岩、湖北长阳龙洞、广东曲江马坝狮子山、贵州桐梓岩灰洞、甘肃镇源寺沟和姜家湾等等。

68摘 要:2022年度,艺术人类学研究领域的研究成果与研究热点,主要显现在以下几个方面:首先,在新文科研究潮流中,艺术人类学本身所自带的跨学科性及超学科性特征得以彰显,为艺术学实现了建构本土一般性的艺术学理论,提供了基础。

跨学科的交融,甚至超学科的研究,已成为一个重要的发展趋势;其次,西方艺术人类学研究的最新成果,得以继续引进。

如英国人类学家盖尔的艺术人类学理论以及审美人类学方面的译著,更多地受到关注。

这些,都为中国艺术人类学理论的探讨,提供了国际视野。

与此同时,门类艺术人类学相关译著的推出,也为国内门类艺术人类学的发展提供了基础;再次,中国艺术人类学参与社会发展方面的讨论仍然比较火热,其中就包括了非物质文化遗产的探讨以及艺术乡建的探讨。

关键词:艺术人类学;新文科;学科建设;艺术学分类号:G122 文献标识码:A 文章编号:2096-5621(2023)02-068-07安丽哲(中国艺术研究院 北京 100012)2022年,中国艺术人类学的研究热点,主要显现在以下几个方面:艺术人类与相关学科的理论探讨、中华民族视觉形象与铸牢中华民族共同体意识研究、艺术功能及风格文化史研究、关于非物质文化遗产的传承与反思、关于艺术乡村建设及相关政策的研究。

本文将对上述几个热点问题的研究状况逐一进行分析评述。

收稿日期:2023-01-13项目基金:本文为国家社会科学基金艺术学重大项目“中国艺术人类学的理论与实践研究”(项目批准号:21ZD10)的阶段性研究成果及中国艺术研究院院级项目“中国艺术人类学研究现状与实践前沿研究”(项目编号:2021115)的阶段性研究成果。

作者简介:安丽哲 (1978-),女,河北省石家庄市人。

中国艺术研究院艺术人类学研究中心,副研究员,博士。

一、艺术人类学理论推进与相关学科的探讨2022年,艺术人类学理论的研究热点,主要围绕学科的特征与形态、中西方学科理论与批评等问题展开。

近年来,新文科的综合性研究,成为各个学科发展的一个趋势。

人类学在中国的发展计算机科学与技术专业石建华学号:2008241068中国人类学自从19世纪末20世纪初从西方引介进来,至今已经走过100年的历程了。

20世纪5年代之后我国出现的人类学研究机构中不少是从已有的社会学或者民族学研究机构中析分出来,这其中最有代表性的是1992年原北京大学社会学所改名为社会学人类学研究所。

特别值得注意的是,为了尽快改变人类学学科建设相对滞后的局面,在费孝通等老一辈人类学学者的推动下,从90年代后期开始北京大学社会学人类学所先后独自或者与国内的厦门大学等其他几所高校的人类学研究机构联合,连续举办了五届人类学高级研讨班,有力地推进了人类学的发展。

虽然90年代之后,随着80年代留学西方国家的新一代社会学年轻学者的陆续学成归国,他们中有一部分人开始重视使用统计学的方法(特别是SPSS、统计软件包)开展社会调查研究,但是与此同时,“运用西方人类学方法和其他定性研究方法进行的研究也不断增加”。

特别是一些本土培养的年轻的社会学和人类学学者,他们似乎更能熟练地运用人类学的研究方法来研究中国社会。

有的学者认为,人类学的学科理念和研究范式有助于研究者加深对被研究对象的理解和认识,部分学者不满足于单纯的理论学术研究,他们试图利用“人类学的知识、概念和策略来解决人类的社会、经济和技术性的问题”,借以提高人类社会的福祉,这样就出现了应用人类学。

而此时,人们也发现人类学在处理某些社会问题上有其独到的策略和方法,人类学家因之享有“解决麻烦的能手”的声誉。

况且现在的人类学家也普遍意识到,人类学虽然一直标榜自己是研究“人类的科学”,可是以往的人类学所关注的只是小型的非西方社区,因此有必要重构人类学的研究视野,把整个人类社会都纳入研究的范畴。

与此同时,其他学科包括社会学、经济学都发现人类学学科研究所具有的独特视角有助于人们认识这些学科自身所意识不到的问题。

人类学因之而开辟了另一片新天地。

遗憾的是,在中国目前的人类学界,真正从事“应用人类学”研究的学者还很少。

中国人类学研究范式的发展和反思摘要:中国人类学的发展经历了一个历史性的变革过程。

从西方人类学家的研究开始,中国社会的人类学研究进入了一个比较系统的过程,人类学研究中的中国范式也在逐步确立和完善。

在这种对中国社会和文化的不断理解之中,对中国社会的“文化自觉”得到了注重,人类学理论得到了升华,本土人类学理论在逐渐成熟和完善。

关键词:研究范式;反思;本土化一、中国人类学研究范式的发展史1.初期本土人类学社区研究的范式半个世纪以前的人类学者认为,以简单的社区研究的民族志方法就可以找到中国社会学理论发展的路径,可以对中国进行很好的探究。

而在此后,汉学人类学者已经逐渐意识到中国社会的复杂性以及在对简单社会研究中发展起来的传统民族志方法的局限性。

于是,越来越多的汉学人类学者试图在民族志和田野工作的基础上考察中国社会和文化,也就是在社区中考察当地的社会文化与超当地的社会文化,并力图理解二者的互动关系。

这种人类学方法受到英国功能主义的深刻影响,对中国本土研究功不可没。

在对中国的研究之中,本土人类学的研究应该说是相对较早的,费孝通、林耀华、田汝康等一批学者首先开始运用功能主义的民族志与田野调查的方法对中国少数民族和乡村地区进行研究,对经济制度、家族制度和信仰仪式等各方面运用民族志的方法进行了描述。

费孝通首先接受了功能主义人类学的影响,他从村落调查开始,通过小城镇到区域经济的研究,再到全国一盘棋的整体模式研究,构造了一个完整的体系。

在对中国乡村社会的研究基础上,他提出了中国本土化的“差序格局”、“文化自觉”等研究范式。

另外,他非常注重实事求是和群众路线,认为知识要学以致用,志在富民。

林耀华也接受了当时功能主义的分析思路,对中国的亲属和家族制度做了详细的民族志描述,他的作品《金翼》以小说的方式,以自己的家族为背景,深刻全面地反映了闽中山区一个大家族的兴衰荣辱。

田汝康通过对云南少数民族村寨的研究,为田野调查的研究开辟了另一种视野,他通过对村落的总体运作和社会活动的研究来考察社会的交换,他的研究不仅具有方法论的价值,也是一份珍贵的文献。

语言人类学及其在中国的发展(一)【摘要】语言人类学是一门交叉学科,它是在人类学的学科背景下产生和发展起来的。

西方的语言人类学经历了田野工作、比较分析、理论概括几个阶段。

中国是一个多民族多语种的国家,语言人类学的发展有其广阔的基础,加强语言人类学的研究不仅有利于人类学的学科建设,同时对保护语言文化的多样性、不同的语言文化族群相互尊重以及和谐对话都具有重要意义。

【关键词】语言人类学;文化;学科建设一、语言人类学的学科发展语言人类学(linguisticanthropology)是人类学的分支学科,同时也是人类学与语言学的一个交叉学科。

但由于世界各国的学科渊源不尽相同,语言人类学的学科界定以及学科归属不尽相同。

在前苏联所体现的欧洲大陆体系中,人类学主要指体质人类学,它与考古学、语言学、民族学构成关系密切但又相互平行的学科。

在以美国为代表的北美体系中,语言人类学与体质人类学、文化人类学(民族学)、考古人类学等一起构成人类学的学科体系。

现在学术界一般认为,语言人类学是人类学研究语言与文化关系的一个学科,有时也可当作人类语言学。

不管是人类语言学还是语言人类学,都涉及到“传统的历史比较、亲属关系构拟,到‘认知语言学’(cognitiveanthropology)、‘说话民族志’(ethnographyofspeaking)、语用学和语言规划”。

①语言人类学旨在通过语言的研究或借助语言学的研究成果达到深化认识人类文化的目的,同时也使不同的语言族群相互尊重和相互理解。

语言人类学的学科渊源可以追溯至西方的“民族语言即民族精神”的思想。

18世纪末,德国学者海德尔(G.Herder,1744-1803)指出语言与民族之间存在着同一关系。

他认为,一种民族的语言就是本民族的精神,民族的精神就是他的语言。

语言学家冯堡特(WilhelmvonHumboldt,1767-1835)进一步发展了海德尔的观点,他认为语言是全部灵魂的总和,语言是按照精神的规律发展的。

中国人类学史一、名词解释1、人类学:人类学是从生物和文化的角度对人类进行全面研究的学科群,是研究人或者说是研究人类和他的文化的一门学科2、民族志:源自希腊文,是对各民族的经济文化、社会生活、风俗习惯、宗教信仰的描述和记录;是民族学家对于被研究的民族、部落、区域的人之生活文化的描述与解释。

3、应用人类学:是近几十年兴起的一门人类学科,也是人类学家对人、文化、社会的知识和理论应用于改善和改进人类社会生活,促进人力进步的学科,它与自然科学、社会科学相结合,应用广泛,蕴涵面广,包括体质人类学、文化人类学、考古学等。

4、边政学:兴起于抗战时期,是一种为边疆政策提供建议、为国家服务的一门学科。

1942年吴文藻的《边政学发凡》成为边政学的奠基之作,指出,边政学以边疆民族政治、思想、事实、制度及行政等问题为主要研究对象,其宗旨在于以边政学为依据,来奠定新边政的基础,辅助新边政的推进,从而使学术研究在理论及实践上齐头并进。

5、科学民族志:是指一战以后,以英国的马林诺夫斯基和布朗为首的功能学派建立的,在理论上建构了有效的理论范式,在方法论上发展起更为科学的民族志方法。

6、吴文藻:是中国社会学、民族学、文化人类学的重要奠基人,“中国社会学之父”和“中国人类学之父”,是中国明确提出“中国化”主张的第一人。

他将西方社会学、民族学、文化人类学的文化理论全面系统的介绍到中国,力图建立中国本土人类学理论体系;代表作《西方社区研究的近今趋势》、《论文化表格》、《功能派社会人类学的由来和现状》7、吴泽霖:中国社会学家、民族学家、人类学家;吴泽霖将社会学与民族学、人类学等学科联系起来,对社会现象作了跨学科的研究。

30年代初,他在《现代种族》一书中,即预见中国人口过剩的危机,主张建设民族学博物馆,对我国少数民族博物馆做出来巨大贡献。

代表作:《社会约制》、《现代种族》、《社会学及社会问题》8、费孝通:,中国社会学和人类学的奠基人之一;代表作《江村经济》《乡土中国》,为汉人社区研究扩大了实地调查进而理论发展,使人类学从过去研究“野蛮人”的时代转向更为开阔的文明社会,而且开辟了一个本民族人研究本民族社会文化的新方向。

66 一作为人类学分支学科之一,影视人类学是人类学与其它社会科学(主要是影视学、心理学、民俗学、考古学)、技术科学(如视听技术)互动、互惠的产物。

它是“以人类学研究中影视手段的应用方式及其表现形式为研究对象,探讨影视手段在人类文化研究中的功能、性质、应用规律,以及人类学片的特征、分类和制作方法的人类学分支学科”。

[1](P9)它旨在透过镜头所建构的场景、情景的图像寻求对文化的另一种理解。

影视人类学在中国的诞生是近几十年的事情。

综观我国影视人类学①的发展,我们认为,其经历了个发展3阶段:肇始期(世纪二三十年代至年代);形成期2040(世纪年代末至年代末);发展期(世纪年205070 2080代到现在)。

对后两个阶段,学界已有诸多探讨。

~[2][5]笔者将重点探讨肇始期阶段。

由于种种原因,这段历史往往被忽略,很多文章对中国影视人类学史只追溯到年。

1957[1]其实,早在世纪二三十年代,中国影视人类学的20韧始期就发生了。

在《探险家斯文?赫定》中曾介绍了瑞典人斯文?赫定于年月率考察团对中国西北地192611区进行科学考察。

经过与中方有关人员的商议,一支含有中、西方专家学者共人的考察团对包括甘肃、宁24夏、新疆、内蒙在内的中国西部进行了历时近两年的考察。

考察团广泛考察了上述地区的地质、气象、天文、民俗、人文环境等。

除实地调查外,实地拍摄也是考察团的一项重要任务。

为此,考察团配备有电影摄影机,聘请专门的摄影人员。

考察团沿途拍Herrpaul Libereng摄了大量的反映西部自然景观、人文景观和风土人情的照片、影片。

按照考察前中、西方达成的协议,这些照片、影片于年月在北京进行了公映,观众反响强19291烈。

[6]这是中国人参与拍摄影视人类片的最早记录,尽管这一次民族志影片的拍摄基本是由外方完成的,却在中国学者中产生了强烈反响,大大开阔了他们的视野,并为他们以后的拍摄积累了可贵的经验。

进入世纪年代,大批从域外学成归来的“海外2030派”回到祖国,我国民族学工作者也开始了拍摄民族志影片的初步尝试。

音乐人类学的中国实践与经验的反思和发展构想一、概述音乐人类学是一门独特的学科,它以音乐为核心,通过跨文化的视角,深入探索音乐与社会、历史、文化等多个维度的关系。

自20世纪初在中国兴起以来,音乐人类学经历了从初步探索到深入发展的历程,逐渐形成了具有中国特色的学术研究体系。

在这个过程中,中国音乐人类学者在借鉴国际学术理念和方法的同时,也注重结合本土实际,积极开展田野调查,挖掘和整理中国传统音乐文化,为推动音乐人类学的本土化进程做出了重要贡献。

随着全球化和现代化的推进,中国音乐人类学也面临着诸多挑战和问题。

一方面,国际学术界的快速发展和变革对中国音乐人类学提出了更高的要求另一方面,中国传统音乐文化的多样性和复杂性也为学术研究带来了诸多困难。

本文旨在回顾中国音乐人类学的发展历程,分析当前的研究现状,总结实践经验,并在此基础上展望未来的发展构想。

1. 音乐人类学的定义及其在全球的发展概述音乐人类学,作为音乐学与社会学交叉融合的新兴学科,致力于探究音乐与文化、社会、历史等多方面的关系。

它起源于民族音乐学,经历了比较音乐学与民族音乐学两个重要的发展阶段。

自十九世纪末,奥地利音乐学家吉多阿德勒以及美籍德国音乐学家萨克斯提出比较音乐学的观点以来,音乐学开始从人种学的角度,对不同人种、地域和国家的音乐文化进行深入研究。

随后,二十世纪五十年代,荷兰民族音乐学家孔斯特等人提出了民族音乐学的观点,进一步拓展了音乐人类学的研究领域。

在全球范围内,音乐人类学的发展日益壮大,已经成为国际学术界的重要分支。

这一学科的研究领域不断扩大,涵盖了全球各地的音乐文化,从原始的部落音乐到现代的城市流行音乐,从东方的传统音乐到西方的古典音乐,无所不包。

音乐人类学家们通过田野调查、跨文化比较、历史文献分析等多种方法,深入挖掘音乐背后的文化内涵和社会意义,为我们理解人类文化的多样性和复杂性提供了重要的视角。

在中国,音乐人类学的发展也经历了漫长的历程。

中国古代人类学文化的历史演进在中国的历史文化中,人类学一直是一个十分重要的领域。

它从文化、语言、风俗习惯等各个方面考察人类和社会,被视为描绘人类文明历程中丰富多彩的画卷。

下面本文将从不同的角度,探讨中国古代人类学文化的历史演进。

一、古代文字学和典籍学对人类学的启蒙古代中国的文字学和典籍学奠定了现代人类学研究的基础。

早在先秦时期,墨子便提出“兼爱”、“非攻”的思想,这种对于爱和道德的探讨,给后来的学者提供了很大的启示。

《周礼》中也有关于自然环境、地理概念以及地方行政规划等方面的记录,这对于研究人类文明的地理空间分布具有很大的作用。

到了汉代,论语、史记、左传等文献开始被广泛传播,它们不仅具备了文献的性质,同时记录了汉代社会生活的方方面面,这为后来的人类学研究提供了宝贵的资料。

随着时间的发展,中国的古代学术启蒙越发地深入和丰富,这对于后来世界各国的人类学研究产生了不可忽视的影响。

二、古代哲学对人类学的贡献古代哲学在中国的贡献不仅在于倡导了人文精神,更为人类学研究提供了深刻的思想启发和研究方法。

道家荀子在《劝学》中说:“分别是天道,协议是地道,怀合是人道。

”这种人性与自然的结合,也为研究人类与环境相互作用的问题提供了新的视角。

而儒家思想更将“仁爱”、“诚信”等中华民族的价值观注入了人类学研究中,为后人提供了对待文化背景与价值观的思考与启发。

三、古代文化遗产对人类学研究的价值古代文化遗产中的书籍、字画、建筑等体现了中国悠久历史和多彩文化。

它们的保存与传承,对于人类学研究具有重要的参考和价值。

如汉代的兵马俑被誉为世界文化遗产,它的被发掘调查与保存方式与方法,不仅反映了古代工艺水平,更为人类学家研究古代生态环境、文化特色提供了新的途径。

中国的古代文化传统中充斥着丰富的象征意义,比如八卦、五行、阴阳等概念,揭示了古代中国人对世界的认识和处理事物的方式。

这些内容和概念,一方面反映了中国古代人文精神和哲思水平,另一方面也为人类学家研究古代文化和人类行为提供了更多的头绪。