足踝部损伤及退变影像表现

- 格式:ppt

- 大小:75.70 MB

- 文档页数:68

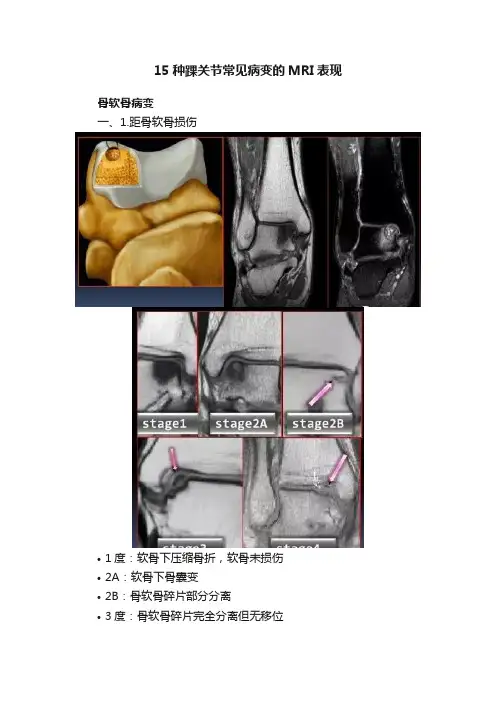

15种踝关节常见病变的MRI表现

骨软骨病变

一、1.距骨软骨损伤

•1度:软骨下压缩骨折,软骨未损伤

•2A:软骨下骨囊变

•2B:骨软骨碎片部分分离

•3度:骨软骨碎片完全分离但无移位

•4度:骨软骨碎片完全分离且有移位

肌腱损伤二、1.跟腱炎

2.跟腱撕裂

3.胫骨后肌肌腱撕裂

韧带损伤

三、1.联合韧带(胫腓前韧带)撕裂

2.距腓前韧带撕裂

4.距腓后韧带部分撕裂

4.跟腓韧带

5.跟腓韧带急性完全撕裂

6.三角韧带撕裂

其他病变

四、1.三角骨综合征

2.足底筋膜炎

正常足底筋膜

足底筋膜炎(注意跟骨内侧结节的局限性水肿)

3.踝管综合征

4.距骨骨缺血坏死,胫骨骨梗死

5.跗骨突综合征

版权声明:本平台属公益学习平台,转载系出于传递更多学习信息之目的,且已标明作者和出处,如不希望被传播的老师可与我们联系删除。

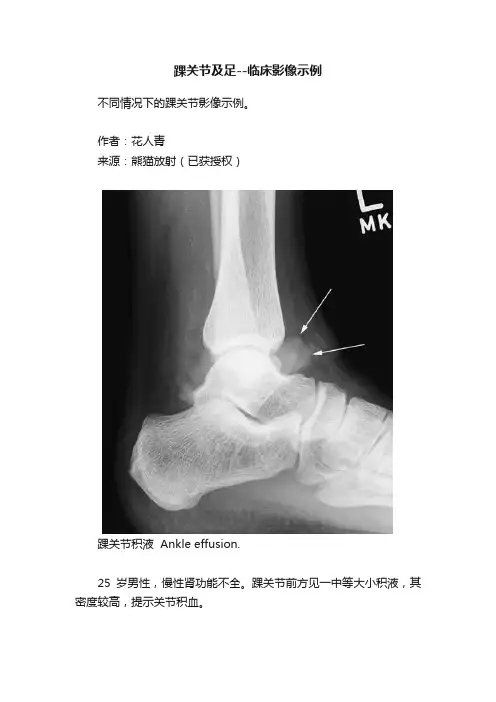

踝关节及足--临床影像示例不同情况下的踝关节影像示例。

作者:***来源:熊猫放射(已获授权)踝关节积液 Ankle effusion.25岁男性,慢性肾功能不全。

踝关节前方见一中等大小积液,其密度较高,提示关节积血。

Maisonneuve骨折(腓骨近端骨折伴内踝骨折及三角韧带断裂)54岁男性,左侧内踝横行骨折,累及后踝;这种情况下,尤其当胫腓骨远侧间隙增宽时,需观察胫骨、腓骨近段有无骨折,本例可见腓骨近段骨折。

外踝骨折 Lateral malleolus fracture.左踝侧位片可见一透亮骨折线从后上至前下走行,在正位片上很难显示。

这是一种非常常见的踝部骨折形式,值得注意的是仔细观察侧位片。

踝关节外侧间隙及胫腓联合增宽 Wide medial and syndesmotic clear spaces.34岁男性,左踝扭伤。

正位片(A)、mortise片(B)。

踝关节间隙宽窄不一,和上关节间隙相比,内侧间隙明显增宽,提示内侧韧带损伤。

此外下胫腓联合间隙也增宽,此时需观察腓骨近段看是否合并Maisonneuve骨折。

内后踝骨折 Medial and posterior malleolar fractures.18岁男性,右侧内踝骨折,累及至后踝;后踝骨折在正位及mortise位(图B)上是一个反的透亮线,侧位片对于搞清楚是外踝还是后踝骨折很重要。

胫骨Pilon骨折 Tibial plafond fracture.(Platfond骨折,胫骨远端累及关节面的骨折,常导致关节面压缩,胫骨下端粉碎性骨折。

)35岁男性,车祸伤。

行CT矢状、冠状、3D重建。

胫骨远端明显粉碎性骨折,骨折线垂直累及关节面,符合Pilon骨折。

踝关节脱位 Ankle dislocation.59岁男性,左足/踝侧位及斜位片,踝部开放性脱位,关节内可见气体影。

踝关节骨折并脱位 Ankle fracture-dislocation.除了发现明显的骨折,还需要仔细寻找不太明显的骨折,本例中,可见第五跖骨基底部骨折(箭)。

踝关节骨折的X线诊断本文原载于《中华全科医师杂志》2015年第3期踝关节骨折是一种常见的运动损伤,其发生与年龄和性别有关,有研究显示老年女性易发生踝关节骨折。

踝关节骨折常并发韧带损伤、下胫腓联合分离,致使踝穴正常解剖遭到破坏,关节失稳。

踝关节损伤致残率较高,如不正确治疗,患者易并发关节松弛、继发软骨损伤、滑膜炎及创伤性骨关节炎,并且发生再次损伤的几率是正确治疗的3-4倍[2-4]。

诊断及治疗主要依据X线正侧位平片检查,尤其在基层医院,所以正确的投照及准确的解读对患者的诊治至关重要。

一、踝关节正常解剖踝关节由踝穴(胫骨下端关节面与内、外踝构成)、距骨(位于踝穴中间)及其周围的韧带组成。

踝关节的内侧部分由胫骨直接延续的内踝及强韧的三角韧带组成。

踝关节内侧间隙通常≤4 mm,并且与胫距间隙相等,当内侧间隙>6 mm时提示三角韧带断裂。

踝关节的外侧是由腓骨、下胫腓联合以及外侧韧带构成,腓骨无承重功能,仅仅作为弹性的外侧支撑。

踝关节外侧间隙通常在胫骨远端关节面上方25px水平测量腓骨内侧面到胫骨后方外侧面的距离,其正常值因为位置的不同变化较大,但通常< 5.5="">.异常增宽表明存在下胫腓联合断裂。

下胫腓联合是胫腓骨下端的韧带连接,由胫骨远端关节面水平的胫腓前韧带.胫腓后韧带、横韧带和骨间韧带组成。

后踝是胫骨远端关节面顶部向后下外方的延伸,可防止距骨后移,又称第三踝。

踝关节前方较薄弱,有伸肌腱加强,临床上称胫骨前缘为前踝。

二、X线投照体位踝关节损伤后基本的X线检查包括前后位、侧位及踝穴位。

在常规前后位上,腓骨下端与胫骨前结节重叠,其重叠影不小于同一水平腓骨宽度的1/3,踝关节外侧间隙显示不清。

踝穴位是前后位的改良位,投照时足尖内旋至外、内踝位于同一高度,通常为150~ 250,中心线对准内外踝连线中点垂直射入,这一体位可同时显示踝关节内、外侧间隙。

在踝关节侧位像上,因为腓骨位置相对靠后,标准的侧位像腓骨应该重叠投影在胫骨远端后部。

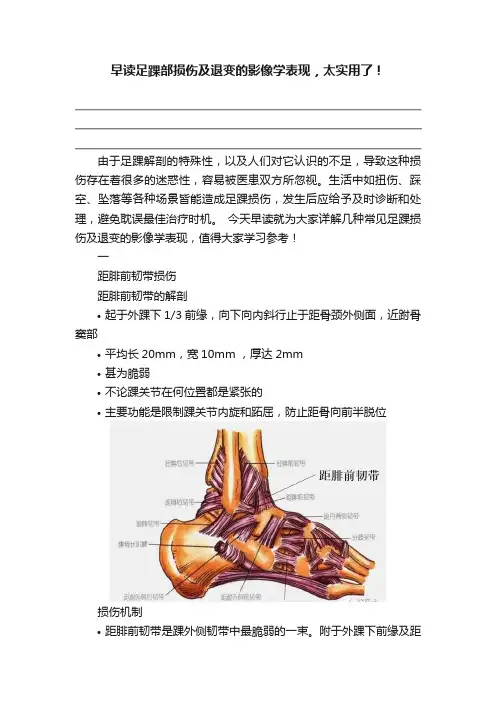

早读足踝部损伤及退变的影像学表现,太实用了!由于足踝解剖的特殊性,以及人们对它认识的不足,导致这种损伤存在着很多的迷惑性,容易被医患双方所忽视。

生活中如扭伤、踩空、坠落等各种场景皆能造成足踝损伤,发生后应给予及时诊断和处理,避免耽误最佳治疗时机。

今天早读就为大家详解几种常见足踝损伤及退变的影像学表现,值得大家学习参考!一距腓前韧带损伤距腓前韧带的解剖•起于外踝下1/3前缘,向下向内斜行止于距骨颈外侧面,近跗骨窦部•平均长20mm,宽10mm ,厚达2mm•甚为脆弱•不论踝关节在何位置都是紧张的•主要功能是限制踝关节内旋和跖屈,防止距骨向前半脱位损伤机制•距腓前韧带是踝外侧韧带中最脆弱的一束。

附于外踝下前缘及距骨颈外侧面,其中段跨越距骨体与距骨颈交界处隆起的骨嵴。

当踝关节内收内旋或伴有跖屈位时,已被拉紧的距腓前韧带在骨嵴上产生较大的张力。

当张力超过韧带所能承受的范围时,就可能发生韧带断裂诊断要点•损伤史明确的内翻或跖屈损伤史•物理检查外踝部肿胀、疼痛和压痛•内翻应力试验距骨在踝穴内正常倾斜不超过5°。

距骨倾斜若超过5°,提示踝关节外侧韧带损伤。

若达到15 °,提示踝关节外侧韧带完全断裂X线检查:应力位片侧位片:距骨向前移位的距离若超过3mm,提示侧面不稳,若超过6mm,可确诊距腓前韧带断裂关节造影•距腓前韧带与关节囊融合,韧带断裂必伴随关节囊损伤。

距腓前韧带破裂使踝关节与周围间隙相通。

正常距腓前韧带MR(与距舟关节垂直的斜向横断面可显示,轴位或斜向T2WI、压脂T2WI或MR关节造影)•不全撕裂MRI 表现为T2WI韧带低信号中断,出现散在高信号,其外形明显增粗,边缘不规则•完全撕裂可见断端分离和缩短•往往伴有周围组织水肿及出血,少部分伴有撕脱性骨折距腓前韧带(红箭)连续性和张力尚可,但是韧带显著增粗,关节镜下发现主要为瘢痕组织距腓前韧带完全撕裂,残端(蓝箭)增粗,前外间隙见大量积液治疗•保守治疗:石膏固定•手术治疗二跗骨窦综合征定义Conner 于1958年首先提出跗骨窦综合征这一概念。

踝关节解剖损伤目录C O N T E N T S01 踝关节解剖02 踝关节损伤03 治疗01踝关节解剖踝关节的骨性结构由胫骨、腓骨远端与距骨组成,踝穴容纳距骨体。

冠状面:外踝较内踝低1cm左右。

矢状面:外踝较内踝偏向后1m,后踝较前踝更向下延伸,限制距骨后移。

①内踝:顶端分成两个钝性突起(前丘前结节、后丘后结节),有三角韧带附着,其后侧有一沟,胫后肌腱由此经过。

②外踝:位于胫骨前后结节构成的切迹中,胫腓骨之间没有关节面,但两者之间有一定的活动度。

距骨:分为头、颈、体三部分,与足舟骨、跟骨、胫骨和腓骨形成关节。

距骨体前宽后窄,踝背屈时距骨体较宽处入踝穴,踝跖屈时距骨体较窄处出踝穴。

踝关节的韧带结构对支持踝关节的稳定性起着至关重要的作用。

踝关节的主要韧带有三组:✓ 内侧韧带复合体(三角韧带):•胫距韧带:胫距前韧带、胫距后韧带、胫距深韧带•胫舟韧带•胫跟韧带•弹簧韧带(注:内侧韧带分深浅两层,红色字体为深层)✓ 外侧韧带复合体:•距腓前韧带•距腓后韧带•跟腓韧带•分歧韧带:跟骰韧带、跟舟韧带•背跟骰韧带•外侧距跟韧带✓ 下胫腓韧带复合体(联合韧带):胫腓前韧带、胫腓后韧带、骨间韧带、胫腓横韧带。

踝关节解剖—韧带内侧韧带顶端附着于内踝,分浅层和深层纤维,呈扇形向远端延伸,向前止于舟骨粗隆,其余止于跟骨的载距突和距骨。

胫距前韧带胫距前韧带(aTTL):起自内踝前内侧,紧邻胫弹簧韧带起点,下行,止于距骨颈后部,部分与胫跟韧带相融合。

胫弹簧韧带(TSL):起自内踝前丘,位于胫跟韧带和胫舟韧带之间,垂直下行止于跟舟韧带。

胫跟韧带胫跟韧带(TCL):起自内踝前丘内侧面,止于跟骨载距突。

胫距后韧带(pTTL):起自内踝丘间沟,斜向下后内侧走行,止于距骨后表面。

胫距后韧带胫距后韧带是内侧韧带最厚的部分,纤维束间隔含脂肪跟舟韧带(smCNL)外侧韧带:✓ 距腓前韧带✓ 跟腓韧带✓ 距腓后韧带距腓前韧带( Anterior talofibular ligament ):起自外踝前缘,向前下斜行止于距骨颈外侧面,厚2~2.5mm。

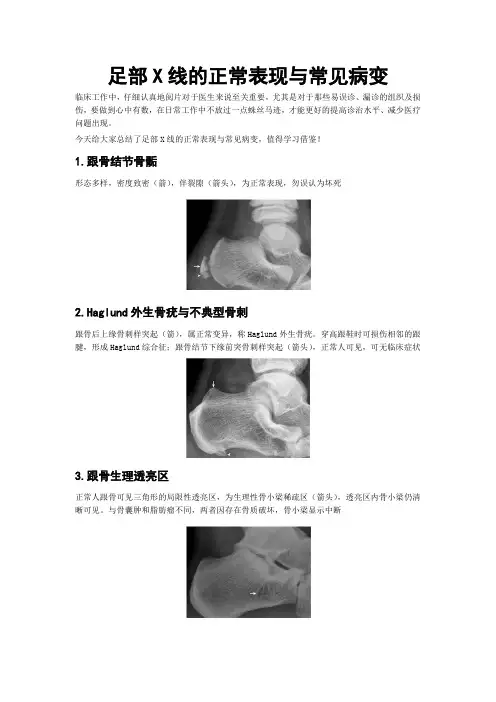

足部X线的正常表现与常见病变临床工作中,仔细认真地阅片对于医生来说至关重要,尤其是对于那些易误诊、漏诊的组织及损伤,要做到心中有数,在日常工作中不放过一点蛛丝马迹,才能更好的提高诊治水平、减少医疗问题出现。

今天给大家总结了足部X线的正常表现与常见病变,值得学习借鉴!1.跟骨结节骨骺形态多样,密度致密(箭),伴裂隙(箭头),为正常表现,勿误认为坏死2.Haglund外生骨疣与不典型骨刺跟骨后上缘骨刺样突起(箭),属正常变异,称Haglund外生骨疣。

穿高跟鞋时可损伤相邻的跟腱,形成Haglund综合征;跟骨结节下缘前突骨刺样突起(箭头),正常人可见,可无临床症状3.跟骨生理透亮区正常人跟骨可见三角形的局限性透亮区,为生理性骨小梁稀疏区(箭头),透亮区内骨小梁仍清晰可见。

与骨囊肿和脂肪瘤不同,两者因存在骨质破坏,骨小梁显示中断4.跟骨上副骨呈跟骨上方、三角骨(白箭头)后方骨性结节(箭),为正常变异。

腓骨副骨(黑箭头)与距骨重叠5.楔舟内侧骨内侧楔骨与足舟骨之间的内侧,可见小的骨性结节(箭),为正常变异。

需与撕脱骨折鉴别。

另可见舟骨副骨(箭头)6.楔骨间骨为内侧及中间楔骨间副骨,边缘光滑(箭),属正常变异。

内侧楔骨前内缘致密影(双箭头)为胫骨前肌肌腱附着处后缘的切线位投影,非病变。

内侧楔骨与舟骨间见楔舟内侧骨(箭头)7.跟骨副骨位于距骨、跟骨、舟骨及骰骨所围成的间隙内,呈小的骨性突起(箭头),为正常变异。

需与跟骨前缘的撕脱骨折鉴别。

CT 矢状面重建图像清晰显示该副骨与各骨的关系8.腓小骨骰骨外下缘、腓骨长肌肌腱附着沟内椭圆形骨性结节(箭),边缘光滑。

由腓骨长肌肌腱内的骨化形成,多14岁后出现,可多发,随年龄增大发生率增高9.舟骨上骨呈距舟关节背侧的骨性结节(箭头),为一副骨,又称距舟后小骨、距舟间骨,可与舟骨形成联合。

需与关节面骨赘及撕脱骨折鉴别10舟骨下骨舟骨下骨是位于舟骨与中间楔骨关节背侧的骨性结节(箭),为一副骨,需与关节面骨赘及撕脱骨折鉴别。

踝关节撞击综合征是一类比较常见的运动损伤,通常是在反复发生急慢性损伤的基础上,造成踝关节的肌腱、韧带、关节软骨进行性损伤,引起纤维组织增生、局部瘢痕组织形成、关节内游离体、骨质增生、骨赘形成等一系列病理改变,伴随过度的背屈和跖屈运动引起相邻组织的撞击、挤压、磨损,导致患者踝关节疼痛、功能障碍等临床症状体征。

根据发生撞击综合征的部位和主要表现,踝关节撞击综合征分为前方撞击、前外撞击、前内撞击、后方撞击和后内撞击。

MRI是踝关节撞击综合征的主要检查方法,能清楚显示损伤发生的部位、类型、程度,以及合并存在的其他病理改变,同时还能进行鉴别诊断。

本文从相关解剖结构、撞击发生机制、病理改变和影像学诊断要点等几个方面对踝关节撞击综合征进行系统阐述。

踝关节撞击综合征是由踝关节周围骨性或软组织之间的撞击、挤压及反复摩擦等引起踝关节疼痛和(或)关节活动受限的一组临床综合征。

撞击综合征可能与既往的外伤或反复微创伤有关。

影像学检查能明确撞击综合征发生的病理基础,帮助区分撞击综合征的具体分型并进行对应的鉴别诊断。

踝关节撞击综合征根据撞击组织的性质不同可分为骨性撞击和软组织撞击两类,骨性撞击一般是指距骨和胫骨骨赘之间的撞击;软组织撞击为关节囊、滑膜、韧带增生、肥厚或瘢痕组织增生等所致,二者可同时发生。

根据发生部位不同,踝关节撞击综合征又可分为前方撞击、前外撞击、前内撞击、后方撞击和后内撞击。

目前的影像学检查中,常规X线片及CT检查可用于显示骨性撞击,如骨赘和关节游离体,但对关节软骨和软组织结构显示欠佳,分辨力明显低于MRI。

MRI是目前公认的诊断踝关节撞击的最佳影像学手段,对于肌腱、韧带、关节囊及周围软组织的病理改变可作出良好的诊断。

常规MRI成像方案应包括液体敏感序列[T2WI-脂肪抑制(fat suppress,FS)、质子密度像(proton density,PD)-FS或短时反转恢复序列(short tau inversion recovery,STIR)等]和至少1个T1WI序列。

踝关节撞击综合征影像学表现踝关节撞击综合征影像学表现简介踝关节撞击综合征是一种常见的踝关节疾病,其主要症状是因为踝关节内的韧带、肌腱或其他软组织与相邻结构的摩擦或撞击而引起的疼痛。

影像学是诊断踝关节撞击综合征的重要方法之一。

本文将介绍踝关节撞击综合征在各种影像学检查中的表现。

X射线检查在踝关节撞击综合征的X射线检查中,通常可以发现以下几种表现:1. 关节间隙变窄:踝关节内的韧带损伤或其他软组织肿胀,可以导致关节间隙变窄。

在正常情况下,踝关节的关节间隙应该保持一定的宽度,如果关节间隙变窄,可能表示有炎症或损伤存在。

2. 骨质增生:长期的摩擦或撞击刺激可以导致关节周围骨质的增生。

在X射线影像上,可以看到踝关节骨表面出现意外的骨刺或骨赘,这是踝关节撞击综合征的典型表现之一。

3. 关节表面不规则:踝关节受损后,关节表面的平滑度可能会受到影响,出现不规则的表面。

这种情况在X射线检查中可以观察到,提示踝关节受到了撞击或损伤。

超声检查超声检查是一种非常便捷、无创且具有较高分辨率的影像学检查方法。

对于踝关节撞击综合征的影像学诊断来说,超声检查可以显示更加详细的软组织结构。

在超声图像中,可以观察到以下几种表现:1. 軟組織肿胀:超声检查可以观察到踝关节周围的软组织是否存在肿胀。

软组织肿胀是踝关节撞击综合征常见的表现之一,通过超声检查可以直接观察到这种肿胀。

2. 内踝或外踝软组织损伤:踝关节内侧和外侧分别靠近内踝和外踝的软组织可能受到撞击或损伤。

超声检查可以清晰地显示这些软组织的受损程度,包括韧带撕裂、肌腱断裂等。

3. 积液:关节积液是踝关节撞击综合征的另一个常见表现。

通过超声检查,可以观察到关节腔内是否有液体积聚,以及积液的程度。

磁共振成像(MRI)磁共振成像是一种较为精确的影像学检查方法,可以显示踝关节的韧带、肌腱以及其他软组织的详细结构。

对于踝关节撞击综合征的影像学诊断,MRI可以提供以下信息:1. 软组织损伤:MRI可以清晰地显示踝关节周围软组织的损伤情况,包括韧带、肌腱和滑膜的损伤。

踝关节过度运动损伤是常见的下肢损伤,包括骨损伤、骨软骨损伤、关节撞击综合征及肌腱、韧带损伤。

上述损伤早期症状不明显,正确选择影像检查方法是早期发现损伤、评估损伤程度及指导治疗的重要环节。

笔者结合典型影像图片对常见踝关节过度运动损伤的影像特点及损伤分型进行论述。

运动损伤中30%~50%由过度运动造成。

过度运动损伤又称慢性损伤,是由累积性创伤或频繁重复性运动撞击引起,同时又没有足够时间让损伤修复。

损伤多发生于下肢,由长跑、球类运动、舞蹈等引起。

踝关节是由胫骨远端、腓骨远端及距骨共同构成的榫眼状关节,在涉及下肢的运动中有很高的参与度,容易造成损伤。

过度运动损伤较隐匿,多数情况下无明显临床症状。

常见的踝关节过度运动损伤包括骨、骨软骨损伤,踝关节撞击综合征及肌腱、韧带等损伤。

MRI具有多参数、多序列、多方位成像及较高的组织分辨率等特点,有助于早期发现踝关节骨、骨软骨损伤及肌腱、韧带等软组织损伤,成为诊断踝关节过度运动损伤的重要方法。

笔者就常见的踝关节过度运动损伤的影像特点及相关损伤分型进行论述。

骨损伤主要表现为骨髓水肿及应力性骨折。

骨髓水肿通常无症状,在运动量较大、剧烈运动后或由于步态及负重改变的个体中,可出现踝关节骨髓水肿灶。

其发生机制目前尚不清楚,有学者认为是一定的外力作用于骨质后导致骨小梁的微骨折;也有认为是骨髓组织的生理反应,属于可逆性改变。

所以,骨髓水肿的出现可与创伤的严重性不对应。

MRI短时反转恢复(short time inversion recovery,STIR)或脂肪抑制(fat suppression,fs)-T2WI序列对其检测最为敏感,表现为斑片状高信号(图1)。

图1踝关节多发骨髓水肿,踝关节MRI矢状面脂肪抑制(fs)-T2WI示胫骨远端、距骨及足舟骨内斑片状高信号影(↑)图2胫骨远端应力性骨折,踝关节X线正位片示胫骨远端条片状高密度影(↑)图3胫骨远端应力性骨折Fredericson 2级,踝关节MRI横断面fs-T2WI示胫骨远端高信号骨膜水肿(↑)及骨髓水肿(▲)图4胫骨远端应力性骨折Fredericson 4a级,踝关节MRI横断面fs-T2WI示胫骨远端高信号骨膜水肿(短↑)、高信号骨髓水肿(▲)及骨皮质信号改变(长↑)图5胫骨远端应力性骨折Fredericson 4b级,踝关节MRI冠状面fs-T2WI示胫骨远端高信号骨膜水肿(短↑)、高信号骨髓水肿(▲)及胫骨远端外侧骨皮质断裂(长↑)图6距骨骨软骨损伤Hepple分期2a期,踝关节MRI冠状面fs-质子密度加权像(PDWI)示距骨穹隆面软骨损伤及软骨下骨骨折,损伤软骨呈高信号,骨折区见线样低信号影,周围见斑片状高信号骨髓水肿区(↑)图7距骨骨软骨损伤Hepple分期3期,踝关节MRI冠状面三维双回波稳态序列示距骨穹隆面骨软骨碎片与距骨体分离,但无移位(↑)图8距骨骨软骨损伤Hepple分期5期,踝关节MRI矢状面fs-PDWI示距骨穹隆面软骨下骨囊肿形成,囊肿呈类圆形高信号影,周围可见低信号硬化边(↑)图9前踝撞击综合征,踝关节MRI矢状面fs-PDWI示胫骨前下缘及距骨颈部骨刺伴周围滑膜增厚(↑)图10后踝撞击综合征,矢状面fs-PDWI示距骨后部(↑)及距骨后三角骨(▲)内高信号骨髓水肿,周围组织可见高信号水肿区图11跟腱损伤,矢状面fs-PDWI显示跟腱末端条片状高信号区(↑),跟骨跟腱附着部呈斑片状高信号影(▲)图12跟腱完全断裂,踝关节MRI矢状面fs-PDWI示跟腱断裂,断端挛缩,内见高信号液体影充填(↑)图13腱鞘炎,踝关节MRI横断面fs-T2WI示胫后肌腱、趾长屈肌腱、长屈肌腱腱鞘积液增多(由胫侧至腓侧,↑)图14距腓前韧带损伤,踝关节MRI横断面fs-T2WI示距腓前韧带连续,信号增高(↑)图15距腓前韧带断裂,踝关节MRI横断面fs-T2WI示距腓前韧带正常形态消失,信号增高,边界不清(↑),周围软组织水肿(▲)应力性骨折为过量、过快或强度过大的运动造成,约占运动损伤的20%。