高中历史.人教版.必修三第16课 三民主义的形成和发展

- 格式:ppt

- 大小:6.93 MB

- 文档页数:38

高二历史必修3 三民主义的形成和发展一、说教材(一)分析教材《三民主义的形成和发展》是人教版《高中历史必修III·文化发展历程》教材中的第16课,属于第四单元《20世纪以来中国重大理论成果》。

本课介绍了三民主义的形成背景、形成、发展及其影响。

本课内容一方面体现出三民主义的内容在不断充实和发展,先进的理论具有发展性;另一方面反映出先进中国人的救国探索不断深入,体现出中国伟大思想家忧国忧民的精神;同时还反映出孙中山能够顺应时代发展的潮流,崇高的人格品质。

由于本课内容理论性较强,所以在教学时充分利用与孙中山有关的文字与影视资料,增强学生对孙中山革命活动的感性了解,为深化理解孙中山三民主义思想的发展历程奠定基础。

作为近代史上举足轻重的人物,孙中山的革命事迹和革命理论都是历年高考考察重点。

因此本课的地位相当重要。

本课的课标是“了解孙中山三民主义的基本内容,认识其在推动中国资产阶级民主革命中的作用”。

(二)分析教学目标知识与能力:三民主义提出的背景、主要内容及评价;新三民主义提出的背景、主要内容及评价。

通过指导学生阅读有关新旧三民主义的材料,比较新旧三民主义。

历史课标:通过对历史事实的分析、综合、比较、归纳,培养历史思维和解决问题的能力。

在小组讨论的过程学会同他人,尤其是具有不同见解的人合作学习和交流。

过程与方法:精选典型历史事件,设计合理的探究题,培养学生积极主动参与探究学习的能力,以及培养学生的创新精神。

历史课标:学习历史是一个从感知历史到不断积累历史知识,进而不断加深对历史和现实的理解过程;同时也是主动参与、学会学习的过程。

情感态度与价值观:新旧三民主义都是时代的产物,都是当时的先进思想;孙中山先生具有与时俱进的伟大品质、积极进取的人生态度,百折不挠的坚毅品质。

历史课标:历史学习要能让学生确立积极的人生态度,塑造健全的人格,培养坚强的意志和团结合作的精神,增强经受挫折、适应环境的能力。

(三)教学重、难点:重点1:三民主义的基本内容及影响重点2:孙中山的与时俱进的创新精神、积极进取的人生态度、百折不挠的坚毅品质。

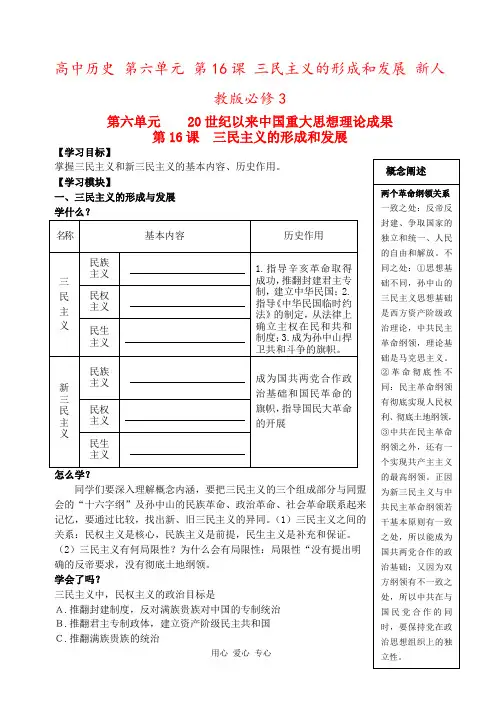

高中历史 第六单元 第16课 三民主义的形成和发展 新人教版必修3第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果第16课 三民主义的形成和发展【学习目标】掌握三民主义和新三民主义的基本内容、历史作用。

【学习模块】一、三民主义的形成与发展 学什么? 怎么学?同学们要深入理解概念内涵,要把三民主义的三个组成部分与同盟会的“十六字纲”及孙中山的民族革命、政治革命、社会革命联系起来记忆,要通过比较,找出新、旧三民主义的异同。

(1)三民主义之间的关系:民权主义是核心,民族主义是前提,民生主义是补充和保证。

(2)三民主义有何局限性?为什么会有局限性:局限性“没有提出明 确的反帝要求,没有彻底土地纲领。

学会了吗?三民主义中,民权主义的政治目标是A.推翻封建制度,反对满族贵族对中国的专制统治 B.推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国 C.推翻满族贵族的统治D.推翻帝国主义的统治,建立中华民国【合作探究】(一)阅读下列材料,结合所学知识回答问题材料一“新学诸彦,震于泰西文明之名,劝工兴商,汗漫无制,乃使豪强兼并,细民无食,以成他日之社会革命。

”——章太炎《讨满洲檄》材料二中国今日,如果实行民生主义,总较欧美易得许多。

因为社会问题,是文明进步所致,文明程度不高,那社会问题也就不大。

……“睹其祸害于末萌,诚可举政治革命,社会革命毕其功于一役。

”“核定天下地价,其现有之地价,仍属原主所有,其革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。

”“比方地主有地价值一千元,可定价为一千,或多至二千;就算那地将来因交通发达,价涨至一万,地主应得二千,已属有益无损;赢利八千,当归国有,这于国计民生,皆有大益。

——选自《孙中山全集》第一卷请回答:1.章太炎和孙中山对西方文明的看法有何一致之处?又有何不同之处?2.孙中山的社会革命与马克思的社会主义革命理论有何区别?为什么会有如此区别?3.改革开放以来,我国在经济高速发展的同时,也出现严重贫富分化,你认为解决这一问题的正确途径是什么?【当堂检测】1、下列各项对三民主义评述不正确的是()A.三民主义是比较完整的资产阶级民主革命纲领B.三民主义反映了资产阶级在政治、经济上的要求C,三民主义没有提出彻底的土地革命纲领D.三民主义明确提出了反帝要求2、四位同学对新三民主义进行评价,不正确的是()A.新三民主义是国共合作的政治基础B.新三民主义推动了当时革命运动的发展C.新三民主义仍然是资产阶级的民主主义D.新三民主义就是三大政策3.1924年7月,国民党召开党员联欢会,孙中山看到衣衫不整、肤色黝黑的农民冒着烈日前来参加,异常兴奋地对身边的宋庆龄说,“这是革命成功的起点”。

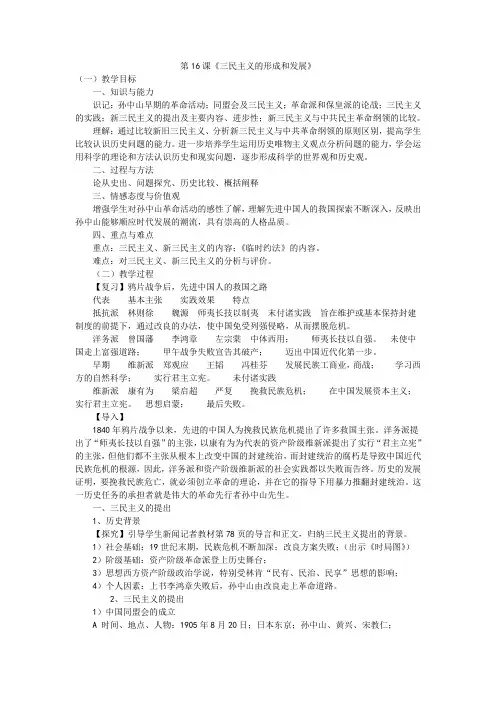

第16课《三民主义的形成和发展》(一)教学目标一、知识与能力识记:孙中山早期的革命活动;同盟会及三民主义;革命派和保皇派的论战;三民主义的实践;新三民主义的提出及主要内容、进步性;新三民主义与中共民主革命纲领的比较。

理解:通过比较新旧三民主义、分析新三民主义与中共革命纲领的原则区别,提高学生比较认识历史问题的能力。

进一步培养学生运用历史唯物主义观点分析问题的能力,学会运用科学的理论和方法认识历史和现实问题,逐步形成科学的世界观和历史观。

二、过程与方法论从史出、问题探究、历史比较、概括阐释三、情感态度与价值观增强学生对孙中山革命活动的感性了解,理解先进中国人的救国探索不断深入,反映出孙中山能够顺应时代发展的潮流,具有崇高的人格品质。

四、重点与难点重点:三民主义、新三民主义的内容;《临时约法》的内容。

难点:对三民主义、新三民主义的分析与评价。

(二)教学过程【复习】鸦片战争后,先进中国人的救国之路代表基本主张实践效果特点抵抗派林则徐魏源师夷长技以制夷末付诸实践旨在维护或基本保持封建制度的前提下,通过改良的办法,使中国免受列强侵略,从而摆脱危机。

洋务派曾国藩李鸿章左宗棠中体西用;师夷长技以自强。

未使中国走上富强道路;甲午战争失败宣告其破产;迈出中国近代化第一步。

早期维新派郑观应王韬冯桂芬发展民族工商业,商战;学习西方的自然科学;实行君主立宪。

未付诸实践维新派康有为梁启超严复挽救民族危机;在中国发展资本主义;实行君主立宪。

思想启蒙;最后失败。

【导入】1840年鸦片战争以来,先进的中国人为挽救民族危机提出了许多救国主张。

洋务派提出了“师夷长技以自强”的主张,以康有为为代表的资产阶级维新派提出了实行“君主立宪”的主张,但他们都不主张从根本上改变中国的封建统治,而封建统治的腐朽是导致中国近代民族危机的根源,因此,洋务派和资产阶级维新派的社会实践都以失败而告终。

历史的发展证明,要挽救民族危亡,就必须创立革命的理论,并在它的指导下用暴力推翻封建统治。

人教版高中历史必修三:三民主义的形成和发展一、三民主义的提出1、背景(1)经济:民族资本主义发展。

(2)政治:民族危机进一步加深,各派救国方案失败。

(3)思想:随着新式学堂和留学教育的发展,资产阶级革命思想传播,革命知识分之队伍迅速壮大。

(4)阶级:以孙中山为首的资产阶级革命派登上历史舞台。

(5)个人:孙中山的个人努力。

2、提出(1)1905年孙中山在中国同盟会纲领中提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。

(2)孙中山在《民报·发刊词》把同盟会的纲领进一步阐发为“民族、民权、民生”三大主义。

3、内容(1)民族主义纲领:驱除鞑虏,恢复中华含义:用革命手段推翻帝国主义支持的清朝封建统治地位:前提(2)民权主义纲领:创立民国含义:通过政治革命,推翻封建帝制,建立资产阶级民主共和国地位:核心(3)民生主义纲领:平均地权含义:核定地价,现有地价归原主所有,增涨的地价归国家所有,由国民共享地位:补充和发展4、评价(1)进步性①它是孙中山受到美国林肯的“民有、民治、民享”思想启迪,涉及民族革命、政治革命和社会革命,是比较完整的资产阶级民主革命纲领。

②它表达了资产阶级在政治上和经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立和民主权利的共同愿望,是辛亥革命的重要理论指导。

(2)局限性三民主义没有提出明确的反帝口号,没有彻底的土地革命纲领,具有明显的时代和阶级局限性。

这就决定了资产阶级革命派不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。

二、三民主义的实践1、领导辛亥革命,推翻帝制2、颁布《临时约法》,维护民主共和3、捍卫民主共和的斗争(如二次革命,护国运动,护法运动等)三、旧三民主义发展为新三民主义1、背景(1)资产阶级革命活动的历史教训(捍卫民主共和斗争的失败)(2)接受苏俄共产国际和中共的帮助,实行三大政策(3)孙中山本身具有的与时俱进的精神,认识到旧三民主义的局限性(4)俄国十月革命的影响2、新三民主义(1)提出1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开,大会通过了《中国国民党全国代表大会宣言》,接受中国共产党的反帝反封建主张,实际上确立了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策,把“旧三民主义”发展成为“新三民主义”。