心律失常事件节律特征的临床意义

- 格式:pdf

- 大小:4.29 MB

- 文档页数:3

心率变异的分析及临床意义心率变异(Heart rate variability,HRV)是指心跳间隔时间的波动性,是反映交感神经和副交感神经调节心率功能的一项指标。

临床上,心率变异的分析可以提供很多信息,如心脏健康状况、自律神经调节情况、精神压力水平等,具有重要的临床意义。

本文将分析心率变异的临床意义,并举例说明其应用。

首先,心率变异可以作为评估心脏健康的指标。

正常情况下,心率变异呈现高度的复杂度和波动性,说明心脏自律性良好。

而心脏疾病或其他健康问题会导致心率变异降低,表明心脏自律性减弱。

例如,在心脏病患者中,心率变异较低常常与心脏病的严重程度和预后相关。

因此,通过分析心率变异,可以及早发现心脏疾病并进行干预治疗。

其次,心率变异可以反映自律神经调节情况。

交感神经和副交感神经是人体内主要的自律神经系统,控制着心率。

通过分析心率变异,可以了解交感神经和副交感神经的相对活跃度。

例如,交感神经活跃度的增加会导致心率升高和心率变异减少,而副交感神经活跃度的增加则会导致心率降低和心率变异增加。

因此,心率变异分析可以帮助医生评估和监测自律神经调节的功能状态。

举个例子,对于糖尿病患者来说,自律神经功能的紊乱常常与心血管并发症的发生风险增加相关,而心率变异分析可以帮助及早发现自律神经功能异常,提前进行干预预防。

此外,心率变异还可以反映精神压力的水平。

精神压力会引起心率的变化,使其变得更加有规律和单调。

通过分析心率变异可以揭示这种压力对心脏的影响,从而评估个体的心理健康状况。

例如,慢性压力状态下的体育运动员通常表现出心率变异减少的趋势,而打破个人最好成绩时则会出现心率波动增加。

因此,通过心率变异分析对于了解人们在不同压力下的心理状态和应对能力具有重要意义。

最后,心率变异分析在心血管疾病预后评估中也发挥着重要作用。

许多研究表明,心脏病患者的心率变异水平与其生存率和预后状况相关。

例如,心脏病患者中心率变异较低的患者往往有更高的死亡风险。

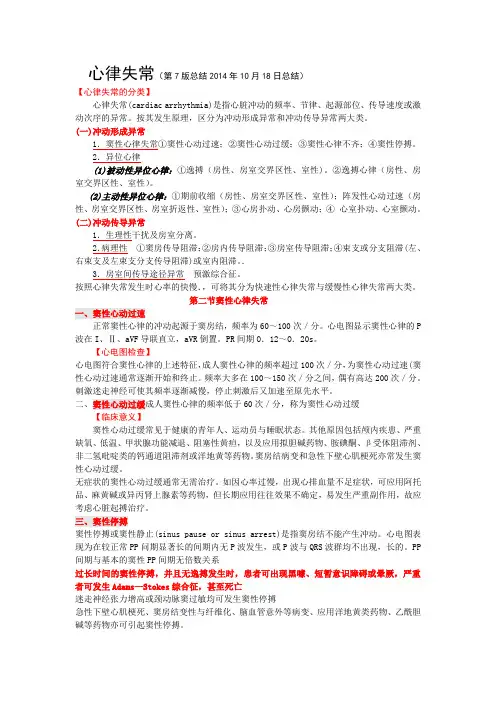

心律失常(第7版总结2014年10月18日总结)【心律失常的分类】心律失常(cardiac arrhythmia)是指心脏冲动的频率、节律、起源部位、传导速度或激动次序的异常。

按其发生原理,区分为冲动形成异常和冲动传导异常两大类。

(一)冲动形成异常1.窦性心律失常①窦性心动过速;②窦性心动过缓;③窦性心律不齐;④窦性停搏。

2.异位心律(1)被动性异位心律:①逸搏(房性、房室交界区性、室性)。

②逸搏心律(房性、房室交界区性、室性)。

(2)主动性异位心律:①期前收缩(房性、房室交界区性、室性);阵发性心动过速(房性、房室交界区性、房室折返性、室性);③心房扑动、心房颤动;④心室扑动、心室颤动。

(二)冲动传导异常1.生理性干扰及房室分离。

2.病理性①窦房传导阻滞;②房内传导阻滞;③房室传导阻滞;④束支或分支阻滞(左、右束支及左束支分支传导阻滞)或室内阻滞。

.3.房室间传导途径异常预激综合征。

按照心律失常发生时心率的快慢.,可将其分为快速性心律失常与缓慢性心律失常两大类。

第二节窦性心律失常一、窦性心动过速正常窦性心律的冲动起源于窦房结,频率为60~100次/分。

心电图显示窦性心律的P 波在I、Ⅱ、aVF导联直立,aVR倒置。

PR间期O.12~O.20s。

【心电图检查】心电图符合窦性心律的上述特征,成人窦性心律的频率超过100次/分,为窦性心动过速(窦性心动过速通常逐渐开始和终止。

频率大多在100~150次/分之间,偶有高达200次/分。

刺激迷走神经可使其频率逐渐减慢,停止刺激后又加速至原先水平。

二、窦性心动过缓成人窦性心律的频率低于60次/分,称为窦性心动过缓【临床意义】窦性心动过缓常见于健康的青年人、运动员与睡眠状态。

其他原因包括颅内疾患、严重缺氧、低温、甲状腺功能减退、阻塞性黄疸,以及应用拟胆碱药物、胺碘酮、β受体阻滞剂、非二氢吡啶类的钙通道阻滞剂或洋地黄等药物。

窦房结病变和急性下壁心肌梗死亦常发生窦性心动过缓。

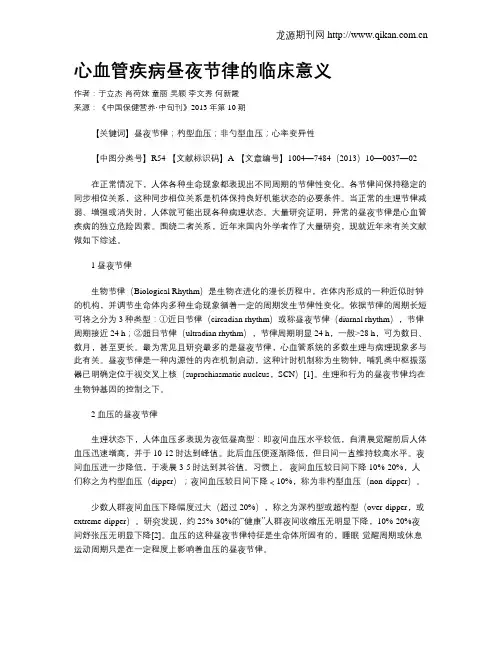

心血管疾病昼夜节律的临床意义作者:于立杰肖荷妹童丽吴颖李文秀何新霞来源:《中国保健营养·中旬刊》2013年第10期【关键词】昼夜节律;杓型血压;非勺型血压;心率变异性【中图分类号】R54 【文献标识码】A 【文章编号】1004—7484(2013)10—0037—02在正常情况下,人体各种生命现象都表现出不同周期的节律性变化。

各节律间保持稳定的同步相位关系,这种同步相位关系是机体保持良好机能状态的必要条件。

当正常的生理节律减弱、增强或消失时,人体就可能出现各种病理状态。

大量研究证明,异常的昼夜节律是心血管疾病的独立危险因素。

围绕二者关系,近年来国内外学者作了大量研究,现就近年来有关文献做如下综述。

1 昼夜节律生物节律(Biological Rhythm)是生物在进化的漫长历程中,在体内形成的一种近似时钟的机构,并调节生命体内多种生命现象循着一定的周期发生节律性变化。

依据节律的周期长短可将之分为3种类型:①近日节律(circadian rhythm)或称昼夜节律(diurnal rhythm),节律周期接近24 h;②超日节律(ultradian rhythm),节律周期明显24 h,一般>28 h,可为数日、数月,甚至更长。

最为常见且研究最多的是昼夜节律,心血管系统的多数生理与病理现象多与此有关。

昼夜节律是一种内源性的内在机制启动,这种计时机制称为生物钟。

哺乳类中枢振荡器已明确定位于视交叉上核(suprachiasmatic nucleus,SCN)[1]。

生理和行为的昼夜节律均在生物钟基因的控制之下。

2 血压的昼夜节律生理状态下,人体血压多表现为夜低昼高型:即夜间血压水平较低,自清晨觉醒前后人体血压迅速增高,并于10-12时达到峰值。

此后血压便逐渐降低,但日间一直维持较高水平。

夜间血压进一步降低,于凌晨3-5时达到其谷值。

习惯上,夜间血压较日间下降10%-20%,人们称之为杓型血压(dipper);夜间血压较日间下降﹤10%,称为非杓型血压(non-dipper)。

心率变异性分析及临床意义心率变异性(Heart Rate Variability,HRV)是指心跳间期的变异性。

正常心率变异性是指心跳间期在不同时间段内的变化,它反映了中枢神经系统对心脏节律的控制能力。

心率变异性的分析对于评估自主神经功能、心血管疾病预后和临床决策具有重要意义。

本文将重点探讨心率变异性的分析方法及其在临床上的意义。

一、心率变异性的分析方法1. 时间域分析时间域分析是最简单和常用的心率变异性分析方法之一。

它通过计算相邻心跳间期的差异来评估心率的变异性。

常见的时间域指标包括标准差(SDNN)、均方根差(RMSSD)和NN50的数量。

2. 频谱分析频谱分析是一种更为精确的心率变异性分析方法。

它把心率变异性分解为不同频率区间的成分,包括低频(LF)、高频(HF)和极低频(VLF)成分。

LF成分反映交感神经活性,HF成分反映副交感神经活性。

3. 非线性分析非线性分析是近年来发展起来的一种心率变异性分析方法。

它通过应用复杂系统理论和混沌理论,评估心率时间序列的非线性特征,如混沌指数和自相似性。

二、心率变异性的临床意义1. 自主神经功能评估心率变异性是一种客观反映自主神经功能的指标。

通过分析心率变异性,可以评估交感神经和副交感神经对心脏节律的调控情况。

对于某些疾病如糖尿病、心血管疾病等,自主神经功能的紊乱往往存在,心率变异性的评估可以提供参考,指导临床治疗。

2. 心血管疾病预后评估心率变异性被广泛应用于心血管疾病的预后评估。

研究表明,心率变异性降低与心血管疾病的发生和恶化存在一定关联。

心率变异性的降低预示着患者自主神经功能的紊乱和心血管疾病的风险增加。

因此,通过监测和分析心率变异性,可以提前预知患者的心血管状况,并及时采取干预措施。

3. 临床决策指南参考心率变异性作为一种可靠的非侵入性指标,已被广泛纳入临床决策指南中。

例如,美国心脏协会和欧洲心脏协会推荐将心率变异性作为冠心病、心力衰竭等疾病的辅助评估指标。

心率变异性分析及临床意义1 引言心率变异性(Heart Rate Variability, HRV)是指心率在一定时间内的波动现象,这种波动反映了自主神经系统对心脏节律控制的动态平衡。

近年来,随着生物医学工程技术的不断发展,心率变异性研究在临床医学领域受到了广泛关注。

大量研究表明,心率变异性与多种心血管疾病、心律失常及神经系统疾病密切相关,对疾病的风险评估、诊断和监测具有重要意义。

1.1 心率变异性的基本概念1.1.1 定义及分类心率变异性是指心率在一定时间内的波动现象,通常分为两大类:时间域HRV 和频率域 HRV。

时间域 HRV 主要反映心率的瞬时变化,如相邻 R-R 间期的差异;频率域HRV 则关注心率波动中特定频率成分,如低频(LF)、高频(HF)等。

1.1.2 心率变异性的测量方法心率变异性的测量方法主要包括心电图(ECG)和动态心电图(Holter)。

近年来,随着技术的发展,还有基于光电容积描记图(PPG)和心率监测器等无创测量方法。

这些方法为临床研究提供了便利,有助于更准确地评估患者的心率变异性。

1.2 心率变异性的生理机制1.2.1 神经调节心率变异性受到自主神经系统的调节,主要包括交感神经和副交感神经。

交感神经兴奋时,心率加快,心率变异性降低;副交感神经兴奋时,心率减慢,心率变异性增加。

1.2.2 体液调节体液调节对心率变异性也有一定影响,如儿茶酚胺、肾素-血管紧张素-醛固酮系统等。

这些体液因素通过改变心脏的自律性和传导性,进而影响心率变异性。

1.2.3 自主神经系统与心率变异性的关系自主神经系统与心率变异性的关系密切,两者相互作用,共同维持心脏功能的稳定。

当自主神经系统失衡时,如交感神经兴奋性过高或副交感神经兴奋性过低,可能导致心率变异性降低,从而增加心血管疾病的风险。

2. 心率变异性的分析方法2.1 时域分析法时域分析法是心率变异性分析中最基础、最直接的方法。

它主要关注心率的统计特征,如平均值、标准差、变异系数等,这些特征可直观反映心率在一定时间内的波动情况。

心动过缓的定义原因及临床意义心动过缓的定义,原因及临床意义心动过缓是指心脏搏动频率低于正常水平的一种心律失常。

正常情况下,成年人的心率在每分钟60-100次之间,当心率低于60次/分钟时,我们就可称之为心动过缓。

本文将探讨心动过缓的定义、原因以及临床意义。

心动过缓的定义心动过缓是一种心律失常,即心脏搏动过缓或节律不齐。

心脏起搏和传导功能障碍是导致心动过缓的主要原因之一。

心脏起搏和传导系统是由窦房结、房间束、房室结、希氏束和束支等组成的,当其中的某一环节发生异常时,就会导致心率减慢,进而出现心动过缓。

心动过缓的原因1. 窦房结功能障碍:窦房结是心脏起搏的主导节律点,当窦房结功能受损时,会导致心率下降,出现心动过缓。

2. 传导系统异常:如房室传导阻滞、心室内传导阻滞等,会影响心脏正常的传导速度,也会导致心动过缓。

3. 药物因素:某些药物如β受体阻滞剂、某些降压药物等,会抑制心脏搏动,导致心动过缓。

4. 某些疾病状态:如甲状腺功能减退、心肌病等,可引起心动过缓。

心动过缓的临床意义1. 血液供氧不足:心动过缓会导致心脏泵血能力下降,血液供氧不足,进而导致头晕、乏力、胸闷等症状出现。

2. 睡眠障碍:一些心动过缓的患者在夜间容易出现睡眠障碍,如多梦、易醒等现象,影响睡眠质量。

3. 突发晕厥和心脏骤停:在某些病情严重的心动过缓患者中,突然发生晕厥甚至心脏骤停的风险也较高。

4. 加重基础疾病:心动过缓会增加心脏负荷,对原本存在的心脏病或其他器官病变造成进一步的伤害。

心动过缓的治疗治疗心动过缓的方法根据患者的病情和严重程度而定。

常见的治疗方法包括:1. 药物治疗:通过使用心脏起搏药物、抗心律失常药物等来调控心律,提高心率。

2. 电生理治疗:如心脏起搏器植入术,可帮助患者维持正常的心率。

3. 手术治疗:在某些严重的心动过缓病例中,可能需要进行心脏手术治疗,如人工起搏器植入手术等。

结语心动过缓作为一种常见的心律失常,对患者的身体健康和生活质量有一定的影响。