高中语文选修第三单元《荀子》选读 Word版含解析

- 格式:doc

- 大小:657.00 KB

- 文档页数:13

大天而思之,孰与物畜而制之[基础·夯实]一、识记字音1.蕃.长(fán) 2.畜.积(xù) 3.恶.寒(wù)4.罪愆.(qiān) 5.体恤.(xù) 6.啜菽..(chuò shū)7.籴.贵民饥(dí) 8.雩.而雨.(yú yù) 9.卜筮.(shì)二、通假字1.大.王荒之同太2.君子不为小人之匈匈..也辍行通讻讻,喧扰3.楚王后车千乘,非知.也通智,聪明4.小人错.其在己者通措,废弃5.君子小人之所以相县.者同悬,较大悬殊或差距6.星队.、木鸣,国人皆恐通坠,坠落7.怪星之党见..通傥,偶然地同现,出现8.是无世而不常.有之通尝,曾经9.人袄.则可畏也同妖,怪异的人、事10.枯.耘失岁通,粗恶不精11.田嫁恶通秽,荒芜12.其说甚尔.同迩,近13.则日切瑳.而不舍也通磋,切磋14.则光晖.不赫同辉,光辉三、古今异义1.地有常数..矣古义:经久不变的必然性今义:表示常量的数2.本事..不理古义:指农事今义:指本领3.勉力..不时古义:指人民所服苦役今义:指努力4.君子小人之所以..相县者古义:……的原因今义:因果关系的连词5.风雨之不时..古义:不按照时节今义:时时,经常6.从天而颂之,孰与制天命..而用之古义:自然的规律今义:迷信的人指上天的意志。

四、一词多义1.治⎩⎪⎨⎪⎧①治乱天邪 安定②弃而不治研究③将都县居治无恒故也 治所2.道⎩⎪⎨⎪⎧①君子道其常 遵行②天有常道矣 规律③会天大雨,道不通 道路④师道之不传也久矣 风尚3.以⎩⎪⎨⎪⎧①禹以治 凭借②以中有足乐者 因为③故君子以为文 把4.明⎩⎪⎨⎪⎧①知虑明圣明②政令不明明确③在天者莫明于日月 明亮④火尚足以明也 照明5.之⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧①夫日月之有蚀 助词,用于主谓之间,取消句子独立性,无实义②礼义之不愆兮 助词,宾语前置标志③物之已至者 助词,定语后置标志④文王康之代词,指老百姓⑤若夫君臣之义 结构助词,的⑥君将哀而生之乎 代词,我⑦吾欲之南海,何如 动词,到五、词类活用 (一)名词活用 1.名词作状语(1)是以日.进也日:一天天地 (2)孰与物.畜而制之 物:像物一样 2.名词作动词(1)君子道.其常 道:遵行 (2)君人者隆礼尊贤而王.王:称王 (3)雩而雨.,何也 雨:下雨 (4)风雨之不时.时:合乎时宜 3.名词的使动用法(1)思物而物.之 物:使……成为物 (2)楚王后.车千乘,非知也 后:使……在后面跟随 (二)动词的使动用法1.禹以治.,桀以乱 治:使……安定太平 2.孰与骋能而化.之 化:使……发生变化 (三)形容词活用 1.形容词作名词君人者隆礼尊贤.而王 贤:有才有德的人2.形容词作动词君人者隆.礼尊贤而王隆:尊崇3.形容词的使动用法(1)彼作矣,文王康.之康:使……快乐、安乐(2)因物而多.之多:使……多4.形容词的意动用法(1)怪.之怪:认为……奇怪(2)大.天而思之大:认为……大(四)数词作动词故君子之所以日进与小人之所以日退,一.也一:一样六、文言句式(一)判断句1.治乱非天也(“也”表示判断)2.是天地之变,阴阳之化,物之罕至者也(“者也”表示判断)3.夫是之谓人祅(语意上的判断)(二)省略句1.禹以(之)治,桀以(之)乱(“以”后省略代词“之”) 2.则王公不以(之)为宝(“以”后省略代词“之”) 3.(是)可畏也,而不可怪也(“可”前省略代词“是”)(三)状语后置句1.在天者莫明于日月(“于日月”作状语,后置) 2.繁启、蕃长于春夏(“于春夏”作状语,后置) (四)宾语前置句1.此之谓也(“此”作“谓”的宾语,前置)2.礼义之不愆兮(“礼义”作“不愆”宾语,前置) (五)定语后置句物之已至者(“已至者”作“物”的定语,后置)[课文·译注]治乱天邪?曰:日月、社会安定和混乱是由天决定的吗?回答说:太阳、月亮、星辰、瑞 历, 是 禹、 桀 之 所 同 也; 禹 以星星、祥瑞的历象,这在禹和桀时是相同的;禹凭借它们错误!乱 非 天 也。

2019-2020年人教版高中语文选修《先秦诸子选读》第三单元《荀子》选读课后练习第二十六篇第1题【单选题】下列各组句子中,加线的词的意义相同的一组是( )A、①通古今之变,成一家之言②藏之名山,传之其人,通邑大都B、①屈原放逐,乃赋《离骚》②今少卿乃教以推贤进士C、①此人皆意有所郁结,不得通其道②然此可为智者道,难为俗人言也D、①近自托于无能之辞②亦欲以究天人之际【答案】:【解析】:第2题【单选题】下列加线词解释完全正确的一项是( )A、困(困窘,困难)而不学敏(灵敏)以求之六言六蔽(不能通明而滞于一域)B、其蔽也愚(愚蠢) 其蔽也荡(放浪而无所持守) 其蔽也贼(奸贼)C、则葸(畏惧) 笃(厚道)于亲则民不偷(不厚道)D、就(接近)有道不贰(第二次)过远(疏远)其子【答案】:【解析】:第3题【单选题】下列各句的句式特点与例句相同的一项是( )例句:而为秦人积威之所劫A、赵尝五战于秦,二败而三胜B、一人之心,千万人之心也C、蚓无爪牙之利,筋骨之强D、不拘于时,学于余【答案】:【解析】:第4题【单选题】下列各组句子中加线的词语,解释全都正确的一项是( )A、舍瑟而作作:起籍独不愧于心乎独:唯独B、然今卒困于此卒:最终洎牧以谗诛洎:等到C、其言不让让:谦让凡再变矣再:再一次D、后五年吾妻来归归:女子出嫁与嬴而不助五国也与:送给【答案】:【解析】:第5题【单选题】下列句中划线的字,解释有误的一项是( )A、扪参历井仰胁息扪:叩,敲B、画图省识春风面省:曾经C、却坐促弦弦转急却:退回D、艰难苦恨繁霜鬓苦:极【答案】:【解析】:第6题【单选题】下列加线字含义相同的一项是( )A、文过饰非属予作文以记之B、今京不度,非制也先王之制,大都不过参国之一C、入山伐树木季氏将伐颛臾D、包举宇内西举巴蜀【答案】:【解析】:第7题【单选题】与“失其所与”中的“其”用法相同的一项( )A、以其无礼于晋B、而余亦悔其随之而不能极夫游之乐也C、执其手而与之谋D、吾其还也【答案】:【解析】:第8题【单选题】下列句中加线的词,词类活用与其他三项不相同的一项是( )A、大将军邓骘奇其才B、假舟楫者,非能水也C、履至尊而制六合D、宦官惧其毁己,皆共目之【答案】:【解析】:第9题【问答题】阅读下面文字,回答问题:孟子见梁惠王①。

第三单元 《荀子》选读 单元双基训练(人教版选修《先秦诸子选读》)一、基础巩固1.下列加点的词语解释不正确的一项是( )A .三者错.,无安国 错:错误 B .物之罕.至者也 罕:少 C .上下乖.离 寇难并至 乖:违背 D .籴.贵民饥 籴:买米 解析 A .错:交错。

答案 A2.下列各组句子中加点的词的意义和用法完全相同的一组是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧ 祅是生于.乱生于.今而志乎古 B.⎩⎪⎨⎪⎧ 上明而.政平因物而.多之 C.⎩⎪⎨⎪⎧ 风雨之.不时物之.已至者 D.⎩⎪⎨⎪⎧则是其.在我者也而不慕其.在天者 解析 A .从/在;B.都表递进关系;C.用在主谓之间/定语后置的标志;D.助词,不译/代词,那些。

答案 B3.下列句子翻译正确的一项是()A.礼义之不愆兮,何恤人之言兮!译文:只要不违背礼义,何必在意人的言词呢?B.小人错其在己者,而慕其在天者。

译文:小人把错误归于自己,而指望天来帮助自己。

C.怪之,可也;而畏之,非也。

译文:觉得这些事情奇怪,是可以的;而害怕它们,就不对了。

D.礼义不加于国家,则功名不白。

译文:国家不施行礼义,那么功业名声就不清白了。

解析A.恤:忧虑;B.错:舍弃;D.白:显著。

答案 C4.下列各句中,加点词语能被括号中的词语替换且符合句意的一项是()A.课文中,对人物形象的分析,对文章主旨的理解,可以仁者..见仁....,只要言之成理,有何不可呢?(各执一词)..,智者见智B.虽然苹果公司没有真实透露向大陆市场推出新3G版Iphone 的计划,但苹果公司对亚洲市场并没有忽视。

如果有合适的运营商合作,Iphone进入大陆指日可待....。

(倚马可待)C.在号称法制完备的日本,竟有相当数量的政治家漠视法律规定的国民义务,足见养老金制度本身存在的缺陷已到了多年的老歪树......直不起来了.....的程度。

(积重难返)D.俗话说,新官上任三把火.......。

但对于袁贵仁来说,自己的火还未烧起,民间对教育部长的殷切期望就已经火焰高涨了。

高二语文先秦诸子选读-—《荀子》高二语文先秦诸子选读——《荀子》荀子处在战国末期的时代,诸子各派的思想学说均已出现,这使得他不仅能采纳诸子思想,又可以进行批判和比较,所以荀子的思想非常丰富。

可以说,宇宙论、人性论、道德观、知识论、教育观、文学、政治学、经济学、逻辑学等各个方面,荀子都有很大的建树。

学习目标1、了解荀子的生平经历及其思想。

2、理解课文内容,积累基础知识.3、能从选文中汲取有益的“精神食粮〞,积累名言警句.知识汇总关于荀子荀子〔前313年-前238年〕,名况,字卿,后避汉宣帝讳,改称孙卿。

战国时期赵国猗氏〔今山西新绛〕人,著名思想家、文学家、政治家,儒家学派代表人物,时人尊称“荀卿〞.曾三次出齐国稷下学宫的祭酒,后为楚兰陵〔今山东兰陵〕令。

《史记·荀卿列传》记录了他的生平.荀子于五十年始来游学于齐,至襄王时代“最为老师〞,“三为祭酒〞。

后来被逸而适楚,春申君以为兰陵令,春申君死而荀卿废,家居兰陵,在此期间,他曾入秦,称秦国“治之至也〞。

又到过赵国与临武君议兵于赵孝成王面前。

最后老死于楚国。

他曾经传道授业,战国末期两位最著名的思想家、政治家—-韩非、李斯都是他的入室弟子,亦因为他的两名弟子为法家代表人物,使历代有部分学者怀疑荀子是否属于儒家学者,荀子也因其弟子而在中国历史上受到许多学者猛烈抨击.关于《荀子》《荀子》的文章论题鲜明,结构严谨,说理透彻,有很强的逻辑性.语言丰富多彩,善于比喻,排比偶句很多,有他特有的风格,对后世说理文章有一定影响。

《荀子》中的五篇短赋,开创了以赋为名的文学体裁;他采用当时民歌形式写的《成相篇》,文字通俗易懂,运用说唱形式来表达自己的政治、学术思想,对后世也有一定影响.荀况不愧为我国古代一位伟大的思想家和杰出的文学家、教育家。

内容分析大天而思之,孰与物畜而制之人类发展的历程来看,从一定程度上来看,就是与大自然作斗争的过程。

在大自然面前,我们的古人,并没有束手就缚,而是利用自己的智慧,不断创造出令人震撼的发明,使人类不断进步。

![[最新]高中语文人教版选修练习先秦诸子散文第三单元《荀子》3含答案](https://uimg.taocdn.com/987889ab0c22590102029de5.webp)

作者简介荀子(约前313—前230),战国时著名思想家、文学家。

名况,当时人们尊重他,称他荀卿。

荀子是战国后期儒家的主要代表。

他虽属于儒家学派,但也受到各家的影响,成为先秦文学中的集大成者。

他主张既要顺应自然规律,又要发挥人的主观能动作用。

在对自然的认识方面,他是一位朴素的唯物论者。

荀子主张“性恶论”,他认为人性是恶的,但后天的环境可以使他们得到改变,所以他特别强调学习。

他主张先法后王,在政治上主张用礼、法来维护社会秩序。

因此可以说,荀子已经超脱了儒家思想的束缚,他的学说,对以后的法家思想的发展有一定的影响。

《荀子》一书,收文章三十二篇,内容涉及哲学思想、政治问题、治学方法、立身处世之道、学术论辩等方面。

《天论》是荀子的代表作之一。

《天论》是我国历史上第一篇全面论说人们如何对待“天”,即如何对待自然万物的哲学论文。

我们学习本文,首先要注意把握荀子思想的精髓,认识其思想的进步意义及其局限性;其次注意学习荀子文章的艺术手法,体会其文章艺术表现的魅力。

背景扫描人类社会的发展过程,也是人类同自然作斗争,认识自然、改造自然、征服自然的过程。

远古时代,人们对自然界的种种怪异现象不能做正确解释;到春秋战国时期,像孔孟、老庄、墨子等人都提出了一些自然哲学观,但这些观点或唯心,或认为人不能胜天。

而一些统治者利用人们的无知,推波助澜,大肆宣扬迷信活动和神权、君权神圣不可侵犯的理论,借以维护其统治。

单元导读本单元内容只有一节——《大天而思之,孰与物畜而制之》,摘自荀子的《天论》一文,主要涉及荀子对天人关系的思考。

荀子认为,天地四时对人世间的安定与混乱没有决定作用,星坠木鸣之类的天地之变并不可怕,真正可怕的是“人祅”,也就是由君上昏乱、政治险恶等人事导致的种种反常现象。

他提出人最应该执著的东西是“君臣之义、父子之亲、夫妇之别”;在天面前,不应该“错人而思天”,也就是说不应该放弃自己应该付出的努力,而沉溺于对天的思慕当中。

《荀子》选读一、《荀子》解读荀子的思想虽然和孔子、孟子的思想都属于儒家思想范筹,但有其独特性,自成一说。

荀子提倡“性恶论”,与孔、孟相比,荀子的思想具有更强的现实主义倾向。

他在重视礼义道德教育的同时,也强调了政法制度的惩罚作用。

《荀子》一书是中国古代儒、法、道、墨等诸子学术思想的集大成之作,对中国社会影响深远,绝大部分内容是荀子晚年所写,语言富有文采,《劝学》是其中脍炙人口的名篇。

大天而思之,孰与物畜而制之一个时代是否发生日食月食、是否风调雨顺、是否出现过扫帚星等,都不是关键的问题;关键在于君上是否英明,政治是否清平。

因此,真正可怕的也不是发生日食月食、风雨不合时宜或者扫帚星出现等等,而是由君上昏暗、政治险恶等导致的种种反常现象即“人祅”。

1.荀子认为人应当在哪些主要的方面发挥自己的努力?2.当代学者李泽厚曾就“星队木鸣,国人皆恐,……而畏之,非也”说:“现代学人都大讲无神论,其实乃实用理性的范例,与唯物唯心无关。

”试结合文中有关内容谈谈你对这一观点的看法。

1.阅读下列文字,完成小题。

(5分)材料一:子曰:周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。

材料二:孔子谓季氏,“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍?”——《论语•八佾篇第三》材料三:王者之制:道不过三代,法不二后王;道过三代谓之荡,法二后王谓之不雅。

衣服有制,宫室有度,人徒有数,丧祭械用皆有等宜,声则凡非雅声者举废,色则凡非旧文者举息,械用则凡非旧器者举毁,夫是之谓复古。

是王者之制也。

——《荀子•王制第九》【注】道不过三代,法不二后王:三代指夏商周三代,后王指当今君王。

奉行的政治原则不超出夏商周三代,实行的法度不背离当代的君王。

(1)荀子提倡的礼制与孔子提倡的礼有何相同点?(2分)(2)孔子的“礼”与荀子的“礼”有哪些不同之处,试作评析。

(3分)2.阅读下面的材料,完成后面题。

(5分)恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。

2019-2020学年度人教版高中语文选修第三单元《荀子》选读习题精选第八十七篇第1题【单选题】下面划线词语意义用法相同的一项是( )A、①权以示群下,莫不响震失色②操当以肃还付乡党B、①不足与图大事②失其所与,不知C、①蒙冲斗舰乃以千数②骑乃得过D、①累官故不失州郡也②英雄无用武之地,故豫州遁逃至此【答案】:【解析】:第2题【单选题】从词语用法的角度,为下列句中划线词语分类正确的一组是( )①就有道而正焉②博我以文,约我以礼③吾自卫反鲁,然后乐正④浴乎沂,风乎舞雩⑤又闻君子之远其子也⑥贤贤易色⑦求也退,故进之⑧赤也为之小,孰能为之大A、①/②⑤⑦/③④/⑥⑧B、①/②⑤/③⑥⑧/④/⑦C、①/②⑦/③⑤/④/⑥⑧D、①③/②⑤/④/⑦/⑥⑧【答案】:【解析】:第3题【单选题】下列句中没有通假字的一句是( )A、终老不复取。

B、箱帘六七十。

C、府吏见丁宁。

D、枝枝相覆盖,叶叶相交通。

【答案】:【解析】:第4题【单选题】下列各句中划线词语的意义,相同的一项是( )A、①景翳翳以将入②散文是写景和抒情的艺术B、①悦亲戚之情话②有对恋人悄悄地说着情话呢C、①聊乘化以归尽②朋友久别重逢想多聊一会D、①将有事于西畴②大家都忙着指农耕之事【答案】:【解析】:第5题【单选题】下列各句中,划线词的含义相同的一项是( )A、以地事秦下而从六国破亡之故事B、驼业种树汝之纯明宜业其家者C、智勇多困于所溺及其衰也,数十伶人困之D、不知始何名燕赵之君,始有远略【答案】:【解析】:第6题【单选题】下列句中划线词没有活用的一项是( )A、今太子迟之,请辞决矣!B、轲自知事不就C、泣孤舟之嫠妇D、侣鱼虾而友麋鹿【答案】:【解析】:第7题【单选题】下列语句中加下划线的字,意义和用法不相同的一项是( )A、①靡室靡家,玁狁之故②三岁为妇,靡室劳矣B、①忧心烈烈,载饥载渴②既见复关,载笑载言C、①忧心孔疚,我行不来②女也不爽,士贰其行D、①戎车既驾,四牡业业②言既遂矣,至于暴矣【答案】:【解析】:第8题【问答题】阅读《论语》中的几段文字,然后回答问题。

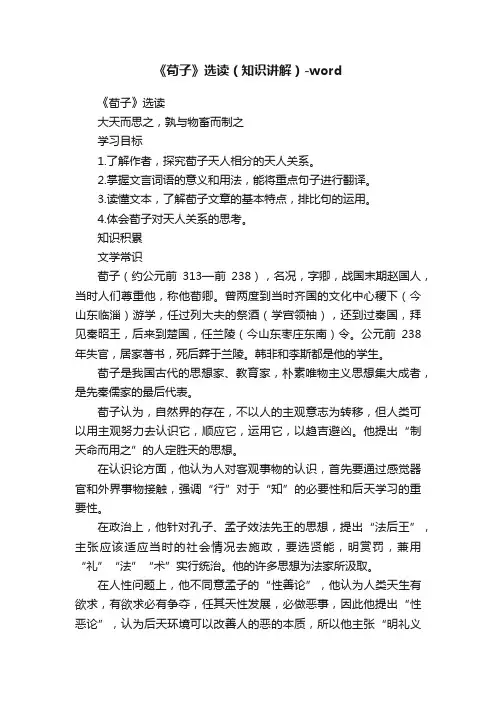

《荀子》选读(知识讲解)-word《荀子》选读大天而思之,孰与物畜而制之学习目标1.了解作者,探究荀子天人相分的天人关系。

2.掌握文言词语的意义和用法,能将重点句子进行翻译。

3.读懂文本,了解荀子文章的基本特点,排比句的运用。

4.体会荀子对天人关系的思考。

知识积累文学常识荀子(约公元前313—前238),名况,字卿,战国末期赵国人,当时人们尊重他,称他荀卿。

曾两度到当时齐国的文化中心稷下(今山东临淄)游学,任过列大夫的祭酒(学宫领袖),还到过秦国,拜见秦昭王,后来到楚国,任兰陵(今山东枣庄东南)令。

公元前238年失官,居家著书,死后葬于兰陵。

韩非和李斯都是他的学生。

荀子是我国古代的思想家、教育家,朴素唯物主义思想集大成者,是先秦儒家的最后代表。

荀子认为,自然界的存在,不以人的主观意志为转移,但人类可以用主观努力去认识它,顺应它,运用它,以趋吉避凶。

他提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。

在认识论方面,他认为人对客观事物的认识,首先要通过感觉器官和外界事物接触,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性。

在政治上,他针对孔子、孟子效法先王的思想,提出“法后王”,主张应该适应当时的社会情况去施政,要选贤能,明赏罚,兼用“礼”“法”“术”实行统治。

他的许多思想为法家所汲取。

在人性问题上,他不同意孟子的“性善论”,他认为人类天生有欲求,有欲求必有争夺,任其天性发展,必做恶事,因此他提出“性恶论”,认为后天环境可以改善人的恶的本质,所以他主张“明礼义而化之”,重视教育的作用,强调教育功能的重要。

认为人和物都可以改变,能改造好,能“知明而行无过”。

荀子的散文说理透彻,气势浑厚,语言质朴,句法简练绵密,多作排比,又善于用喻。

字词汇总字音蕃.长于春夏(fán)辍.广(chuò)啜菽..(chuòshū)籴.贵民(dí)雩.而雨(yú)卜筮.然后决大事(shì)楛.耕伤稼(kǔ)礼义之不愆.兮(qiān)字义天作高山,大王荒.之(开垦,引申为发展)天不为人之恶寒也辍.冬(停止,引申为废止)君子有常体.矣(体统,规矩,引申为准则或法则)礼义之不愆.兮,何恤.人之言兮(愆,违背;恤,忧虑,担心)若夫志意修.(美好)是节.然也(节制,指时势,命运的制约)上暗.而政险(昏暗)大天而思.之(思慕)孰与理.物而勿失之也(治理,整理)词类活用文王康.之(形容词使动)君子道.其常(名作动,遵循)礼义之不愆.兮(名作动,违背)是以日.进也/是以日.退也(名作状)一.也(数作动,一样)怪.之(形容词意动)雩而雨.(名作动,下雨)君人者隆礼尊贤而王.(名作动)大.天而思之(形容词意动)因物而多.之(形容词使动)孰与骋能而化.之(动词使动)思物而物.之(名词使动)重点语句(1)判断句治乱非天也(……也,表判断)是天地之变,阴阳之化,物之罕至者也(……者也,表判断)(2)省略句禹以治,桀以乱(“以”后省略宾语“之”)可畏也,而不可怪也(“可”前省略主语“是”)(3)宾语前置句此之谓也(“此之谓”宾语前置,应为“谓此”,说的就是这)礼义之不愆(否定句宾语前置,应为“不愆礼义”)(4)状语后置句繁启、蕃长于春夏(“蕃长于春夏”状语后置,于春夏生长)在天者莫明于日月(“于日月”状语后置,比太阳月亮)(5)定语后置句物之已至者(“已至者”应在“物”前)课文精要理解主旨本文客观地分析了大自然的运行规律,正确地指出了天与人之间的关系,认为人类应在掌握自然规律的基础上发挥人的主观能动性,驾驭自然,征服自然,让自然更好地为人类服务。

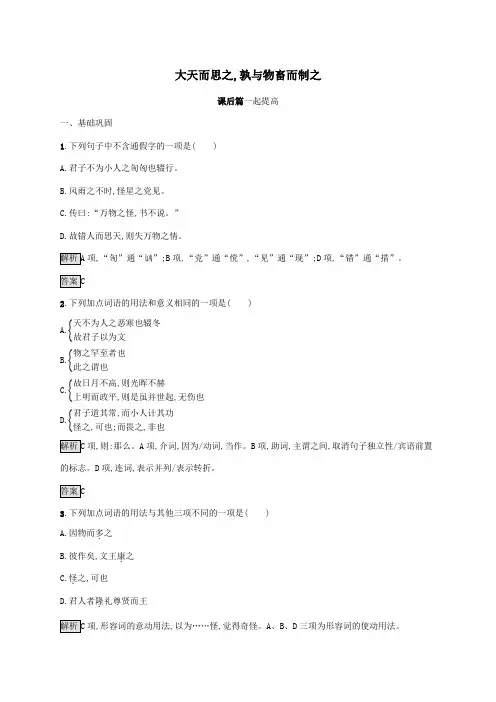

大天而思之,孰与物畜而制之课后篇一起提高一、基础巩固1.下列句子中不含通假字的一项是( )A.君子不为小人之匈匈也辍行。

B.风雨之不时,怪星之党见。

C.传曰:“万物之怪,书不说。

”D.故错人而思天,则失万物之情。

项,“匈”通“讻”;B 项,“党”通“傥”,“见”通“现”;D 项,“错”通“措”。

2.下列加点词语的用法和意义相同的一项是( )A.{天不为人之恶寒也辍冬故君子以为文B.{物之罕至者也此之谓也C.{故日月不高,则光晖不赫上明而政平,则是虽并世起,无伤也D.{君子道其常,而小人计其功怪之,可也;而畏之,非也项,则:那么。

A 项,介词,因为/动词,当作。

B 项,助词,主谓之间,取消句子独立性/宾语前置的标志。

D 项,连词,表示并列/表示转折。

3.下列加点词语的用法与其他三项不同的一项是( )A.因物而多.之 B.彼作矣,文王康.之 C.怪.之,可也D.君人者隆.礼尊贤而王项,形容词的意动用法,以为……怪,觉得奇怪。

A 、B 、D 三项为形容词的使动用法。

4.下列句子中句式与其他三句不同的一项是( )A.礼义不加于国家。

B.是天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。

C.生而知之者,上也。

D.克己复礼为仁。

项为介宾结构后置句,其余三项都是判断句。

二、阅读鉴赏(一)阅读下面的文言文,完成第5~8题。

治乱天邪?曰:日月、星辰、瑞历,是禹、桀之所同也;禹以治,桀以乱,治乱非天也。

时邪?曰:繁启、蕃长于春夏,畜积、收藏于秋冬,是又禹、桀之所同也;禹以治,桀以乱,治乱非时也。

地邪?曰:得地则生,失地则死,是又禹、桀之所同也;禹以治,桀以乱,治乱非地也。

《诗》曰:“天作高山,大王荒之。

彼作矣,文王康之。

”此之谓也。

…………星队、木鸣,国人皆恐。

曰:是何也?曰:无何也!是天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。

怪之,可也;而畏之,非也。

夫日月之有蚀,风雨之不时,怪星之党见,是无世而不常.有之。

上明而政平,则是虽并世起,无伤.也;上暗而政险,则是虽无一至者,无益也。

大天而思之,孰与物畜而制之[基础·夯实]一、识记字音1.蕃.长(fán) 2.畜.积(xù) 3.恶.寒(wù)4.罪愆.(qiān) 5.体恤.(xù) 6.啜菽..(chuò shū)7.籴.贵民饥(dí) 8.雩.而雨.(yú yù) 9.卜筮.(shì)二、通假字1.大.王荒之同太2.君子不为小人之匈匈..也辍行通讻讻,喧扰3.楚王后车千乘,非知.也通智,聪明4.小人错.其在己者通措,废弃5.君子小人之所以相县.者同悬,悬殊或差距6.星队.、木鸣,国人皆恐通坠,坠落7.怪星之党见..通傥,偶然地同现,出现8.是无世而不常.有之 通尝,曾经 9.人袄.则可畏也同妖,怪异的人、事 10.枯.耘失岁 通,粗恶不精 11.田稼恶同秽,荒芜 12.其说甚尔.同迩,近 13.则日切瑳.而不舍也通磋,切磋 14.则光晖.不赫同辉,光辉 三、古今异义1.地有常数..矣古义:经久不变的必然性今义:表示常量的数 2.本事..不理 古义:指农事今义:指本领 3.勉力..不时古义:指人民所服苦役今义:指努力 4.君子小人之所以..相县者古义:……的原因今义:因果关系的连词 5.风雨之不时..古义:不按照时节今义:时时,经常 6.从天而颂之,孰与制天命..而用之古义:自然的规律今义:迷信的人指上天的意志。

四、一词多义1.治⎩⎨⎧ ①治.乱天邪 安定②弃而不治. 研究③将都县居治.无恒故也 治所2.道⎩⎪⎨⎪⎧ ①君子道.其常 遵行②天有常道.矣 规律③会天大雨,道.不通 道路④师道.之不传也久矣 风尚3.以⎩⎪⎨⎪⎧ ①禹以.治 凭借②以.中有足乐者 因为③故君子以.为文 把4.明⎩⎪⎨⎪⎧ ①知虑明. 圣明②政令不明. 明确③在天者莫明.于日月 明亮④火尚足以明.也 照明5.之⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ ①夫日月之.有蚀 助词,用于主谓之间,取消 句子独立性,无实义②礼义之.不愆兮 助词,宾语前置标志③物之.已至者 助词,定语后置标志④文王康之.代词,指老百姓⑤若夫君臣之.义 结构助词,的⑥君将哀而生之.乎 代词,我⑦吾欲之.南海,何如 动词,到 五、词类活用(一)名词活用1.名词作状语(1)是以日.进也 日:一天天地 (2)孰与物.畜而制之 物:像物一样 2.名词作动词(1)君子道.其常 道:遵行 (2)君人者隆礼尊贤而王.王:称王 (3)雩而雨.,何也 雨:下雨 (4)风雨之不时.时:合乎时宜 3.名词的使动用法(1)思物而物.之 物:使……成为物 (2)楚王后.车千乘,非知也 后:使……在后面跟随 (二)动词的使动用法1.禹以治.,桀以乱 治:使……安定太平 2.孰与骋能而化.之 化:使……发生变化(三)形容词活用1.形容词作名词君人者隆礼尊贤.而王贤:有才有德的人2.形容词作动词君人者隆.礼尊贤而王隆:尊崇3.形容词的使动用法(1)彼作矣,文王康.之康:使……快乐、安乐(2)因物而多.之多:使……多4.形容词的意动用法(1)怪.之怪:认为……奇怪(2)大.天而思之大:认为……大六、文言句式(一)判断句1.治乱非天也(“也”表示判断)2.是天地之变,阴阳之化,物之罕至者也(“者也”表示判断) 3.夫是之谓人祅(语意上的判断)(二)省略句1.禹以(之)治,桀以(之)乱(“以”后省略代词“之”) 2.则王公不以(之)为宝(“以”后省略代词“之”) 3.(是)可畏也,而不可怪也(“可”前省略代词“是”) (三)状语后置句1.在天者莫明于日月(“于日月”作状语,后置)2.繁启、蕃长于春夏(“于春夏”作状语,后置)(四)宾语前置句1.此之谓也(“此”作“谓”的宾语,前置)2.礼义之不愆兮(“礼义”作“不愆”宾语,前置)(五)定语后置句物之已至者(“已至者”作“物”的定语,后置)[课文·译注]治乱天邪?曰:日月、社会安定和混乱是由天决定的吗?回答说:太阳、月亮、星辰、瑞历,是禹、桀之所同也;禹以星星、祥瑞的历象,这在禹和桀时是相同的;禹凭借它们治, 桀 以 乱, 治使天下安定太平,桀凭借它们使天下混乱,(所以说)社会安定或乱 非 天 也。

2019-2020年高中选修语文《先秦诸子选读》第三单元《荀子》选读人教版复习巩固九十四第1题【单选题】下列各句中加下划线的字解释有误的一项是( )A、越陌度阡陌:东西向的田间小路B、何时可掇掇:停止C、枉用相存枉:枉驾D、绕树三匝匝:周、圈【答案】:【解析】:第2题【单选题】下列各句中划线的词语在文中的意义与现代汉语相同的一项是( )A、秦自缪公以来二十余君,未尝有坚有约束者也。

B、璧有瑕,请指示王。

C、宣言曰:“我见相如,必辱之!”D、臣以为布衣之交尚不相欺。

【答案】:【解析】:第3题【单选题】下列各项句式不同于其他三项的是( )A、吾道一以贯之B、甚矣,吾衰也C、之二虫又何知D、背负青天而莫之夭阏者【答案】:【解析】:第4题【单选题】对下列句子中画线词的解释,错误的一项是( )A、赂秦而力亏,破灭之道也道:原因B、盖失强援,不能独完完:彻底C、子孙视之不甚惜视:对待D、以事秦之心礼天下之奇才礼:礼待【答案】:【解析】:第5题【单选题】下列句中的划线词意义和用法相同的一项是( )A、①夫子怃然曰②河东凶亦然B、①闻斯行诸②所谓立之斯立,道之斯行C、①小人之过也必文②是非之心,智之端也D、①先生将何之②丈夫之冠也,父命之【答案】:【解析】:第6题【单选题】对下列划线词语解释有误的一项是( )A、进兵北略地向北旦暮渡易水早晚则秦未可亲也亲近、接近B、臣乃得有以报太子于是、就而伤长者之意伤害、辜负燕国见陵之耻除矣被欺凌C、函封之用匣子太子迟之迟到皆白衣冠以送之名词作动词,穿着白衣,戴着白冠D、持千金之资币物礼品给贡职如郡县供愿大王稍假借之原谅、宽容【答案】:【解析】:第7题【单选题】对下列句子中划线词的意义和用法,判断正确的一项是( )①则芥为之舟②以五百岁为春③且举世誉之而不加劝④彼且恶乎待哉A、①②不同,③④不同B、①②不同,③④相同C、①②相同,③④不同D、①②相同,③④相同【答案】:【解析】:第8题【单选题】划线字古今意义相同的一组是( )A、明年秋因为长句,歌以赠之B、铁骑突出刀枪鸣整顿衣裳起敛容C、老大嫁作商人妇去来江口守空船D、曲终收拨当心画终岁不闻丝竹声【答案】:【解析】:第9题【单选题】下列加线的虚词用法和释义相同的一项是( )A、以坚毅不挠之精神延至七年,始有墓碣之修建B、不半哉而武昌之大革命以成斯诚后死者之羞也C、尤倍重于三十年前犹湮没于荒烟蔓草间D、草木为之含悲予为斯序【答案】:【解析】:第10题【单选题】下列划线词语的用法和意义都相同的一项是( )A、以八月十三斩于市销锋镝,铸以为金人十二B、不赂者以赂者丧赵王岂以一璧之故欺秦耶C、夫夷以近,则游者众受命以来,夙夜忧叹D、皆以美于徐公指从此以往十五都予赵【答案】:【解析】:第11题【单选题】对下列划线字的解释准确无误的一项是( )A、憎恶(讨厌)善善恶恶(坏事)恶乎待哉(什么)恶了高太尉(憎恨)B、强横(粗暴)妙趣横生(纵横杂乱)飞来横祸(意外的)一脸横肉(凶恶的)C、即景(立即)非此即彼(就是)不离不即(靠近)成功在即(马上)D、周济(救助)无济于事(有益)同舟共济(渡河)缓不济急(帮助)【答案】:【解析】:第12题【文言文阅读】阅读下面的文言文,完成下面小题。

第三单元《荀子》选读大天而思之,孰与物畜而制之荀子密切关注现实世界的变化,充满事功精神。

荀子讲学于齐、仕宦于楚、议兵于赵、议政于燕、论风俗于秦,对当时社会的影响不在孔孟之下。

俯仰于政治与学术之间,荀子所体现的务实精神,应该是汉代儒宗董仲舒的取法对象。

他们都为儒学适应时代环境、进而寻求新的发展作出了贡献。

伟大的思想家、教育家荀子,是赵国都城邯郸人。

战国末期,诸侯人民期盼天下一统。

荀子作为一个社会大转变时期的思想家,他遵循中国儒家既重视社会责任又注重自我完善的价值取向,【课内挖掘】课内素材内涵丰富的荀子纵观荀子全书,凡哲学、伦理、政治、经济、军事、教育,乃至语言学、文学皆有涉猎,且多精论,足以为先秦一大思想宝库。

从哲学上说,荀子是朴素的唯物主义者。

在天人关系上,荀子反对天命、鬼神迷信之说,肯定了“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,即自然运行法则是不以人们的意识为转移的,主张“明于天人之分”,认为天有“天职”,人有“人分”,提出“制天命而用之”“应时而使之”的人定胜天思想。

既说明规律的不可抗御性,也强调应发挥人的主观能动性。

荀子主张“从道不从君,从义不从父,人之大行也”。

荀子继承孔子思想的地方,还在于他对于礼和师法的重视,坚持儒家“正名”之说,强调尊卑等级名分的必要性,主张“法后王”即效法文、武、周公之道。

又由于主张“性恶论”,因此在一定意义上荀子是后来出现的法家的开启者。

另外,荀子在经济上主张“节用裕民,而善臧其余”,提出强本节用、开源节流和“省工贾、无夺农时”等主张,为以后历朝历代所遵守,至今仍有借鉴意义。

运用角度【课外应用】荀子不畏权贵,“敢为异说”。

曾经在一篇文章里批评了墨翟、慎到、田骈、子思、孟轲等十二个当时著名的学术权威。

荀子公然反对孟子的性善论,提出“人之性恶”。

他以“人性恶”为哲学基础,推出了独具特色的一整套治理国家的理论体系。

正因为如此,荀子遭到儒学门人的激烈反对、君王的轻视冷漠和小人的谗言诽谤。

他到处游说,到处碰壁,晚年被罢黜兰陵县令,流落在民间,依靠教书为生。

可是,世间的冷漠、小人的诽谤、悲怆的命运,并没有让荀子气馁、丧志。

荀子说:“权利不能倾也,群众不能移也,天下不能荡也。

生乎由是,死乎由是,夫是为之德操。

”他依然为追求真理而百折不回。

一、基础达标1.下列句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( ) A.⎩⎪⎨⎪⎧祆是生于.乱生于.今而志乎古 B.⎩⎪⎨⎪⎧上明而.政平因物而.多之 C.⎩⎪⎨⎪⎧风雨之.不时物之.已至者 D.⎩⎪⎨⎪⎧则是其.在我者也而不慕其.在天者 解析:B 项,均表递进。

A 项,介词,从/介词,在。

C 项,用在主谓之间,取消句子独立性/定语后置的标志。

D 项,助词,无实义/指示代词,那些。

答案:B2.下列句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( ) A.⎩⎪⎨⎪⎧怪.之,可也万物之怪.,书不说 B.⎩⎪⎨⎪⎧日.月食而救之是以日.进也 C.⎩⎪⎨⎪⎧治.乱天邪禹以治. D.⎩⎪⎨⎪⎧本事不理.孰而理.物而勿失之也 解析:A 项,形容词的意动用法,对……感到奇怪/形容词用作名词,奇怪的现象。

B 项,名词,太阳/名词作状语,一天天。

C 项,安定、太平/使动用法,使……安定。

D 项,均为“治理”。

答案:D3.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )A .彼作.矣,文王康之 作:起义、叛乱B .若夫志意修.修:美好 C .万物之怪.,书不说 怪:奇怪的现象 D .非以为得求也,以文.之也 文:修饰、文饰 解析:A 项,作:建筑房屋。

答案:A4.下列句子中,加点词均为通假字的一组是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧①君子有常.体矣②是无世而不常.有之 B.⎩⎪⎨⎪⎧①三者错.,无安国②小人错.其在己者 C.⎩⎪⎨⎪⎧①楚王后车千乘,非知.也②德行厚,知.虑明 D.⎩⎪⎨⎪⎧①其说.甚尔,其灾甚惨②万物之怪,书不说.解析:C 项,均通“智”,智慧、聪明。

A 项,①无通假;②通“尝”,曾经。

B 项,①无通假;②通“措”,放弃。

D 项,均无通假。

答案:C二、阅读鉴赏阅读下面的文言文,完成5~8题。

人有三不祥:幼而不肯事长,贱而不肯事贵,不肖而不肯事贤,是人之三不祥也。

人有三必穷:为上则不能爱下,为下则好非其上,是人之一必穷也;乡则不若,偝①则谩之,是人之二必穷也;知行浅薄,曲直有以相县矣,然而仁人不能推,知士不能明,是人之三必穷也。

——人有此三数行者,以为上则必危,为下则必灭。

人之所以为人者,何已也?曰:以其有辨也。

饥而欲食,寒而欲暖,劳而欲息,好利而恶害,是人之所生而有也,是无待而然者也,是禹桀.之所同也。

然则人之所以为人者,非特以二足而无毛也,以其有辨也。

夫禽兽有父子而无父子之亲,有牝牡而无男女之别。

故人道莫不有辨。

辨莫大于分②,分莫大于礼,礼莫大于圣王。

圣王有百,吾孰法焉?曰:文③久而息,节族④久而绝。

故曰:欲观圣王之迹,则于其粲然者矣,后王是也。

彼后王..者,天下之君也;舍后王而道上古,譬之是犹舍己之君,而事人之君也。

故曰:欲观千岁,则数今日;欲知亿万,则审一二;欲知上世,则审周道⑤;欲审周道,则审其人所贵君子。

故曰:以近知远,以一知万,以微知明,此之谓也。

夫妄人曰古今异情其以治乱者异道而众人惑焉彼众人者愚而无说陋而无度者也。

其所见焉,犹可欺也,而况于千世之传也。

五帝..之外无传人,非无贤人也,久故也;五帝之中无传政,非无善政也,久故也;禹、汤有传政而不若周之察也,非无善政也,久故也。

传者久则论略,近则论详。

略则举大,详则举小。

愚者闻其略而不知其详,闻其详而不知其大也。

是以文久而灭,节族久而绝。

(节选自《荀子..·非相篇》) 注:①偝(bèi):背向。

②分:名分。

它是春秋战国时期十分流行的一种道德范畴。

③文:礼仪制度。

④族(zòu):通“奏”;节族,音乐的节奏。

⑤周道:周王朝的治国之道。

5.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()A.夫妄人曰/古今异情/其以治乱者异道/而众人惑焉/彼众人者/愚而无说陋而无度者也B.夫妄人曰/古今异情/其以治乱者异道/而众人惑焉/彼众人者/愚而无说/陋而无度者也C.夫妄人曰/古今异情/其以治乱者异/道而众人惑焉/彼众人者/愚而无说/陋而无度者也D.夫妄人曰/古今异情/其以治乱者异/道而众人惑焉/彼众人者/愚而无说陋而无度者也解析:根据句意及“曰”“焉”“者”“者也”等标志性词语即可断句。

答案:A6.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A.桀,夏后氏,名癸,谥号桀,史称夏桀,夏朝最后一位君主,是历史上有名的暴君。

汤,即商汤,亦称成汤,商朝开国君主,是古代有名的贤君。

B.上古称君主为“后”,根据古汉语同义词连用的表达特点可知,“后王”指的就是君主、天子。

C.荀子,战国末期的儒学大师。

名况,字卿,赵国人。

古书中多作孙卿,《史记》作荀卿。

在人性问题上,荀子主张性恶,和孟子的性善论针锋相对。

D.古代有“三皇五帝”之说。

“三皇”指燧人(燧皇)、伏羲(羲皇)、神农(农皇);“五帝”指黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜。

他们都是远古时期的帝王。

解析:他们并不是真正的帝王,而是原始社会中后期为人类作出卓越贡献的部落首领,后人追尊他们为“皇”或“帝”。

答案:D7.下列对原文的理解和分析,不正确的一项是()A.作者列举了三种不吉祥的事情和三种必然陷于困厄的情况,含有“危”“灭”是人自己造成的之意。

B.作者认为人与其他动物的根本区别不在于人“二足而无毛”,而在于人有明辨事物的能力,尤其是明辨君臣、父子、夫妇等社会伦理关系的能力。

C.对事物的区别没有确定名分重要,而与制定礼法相比,确定名分又显得不太重要,而这一切的重要性都排在效法圣王之下。

D.文章最后用“五帝”“禹、汤”的例子来说明礼仪制度会因为年代的久远而湮没,故应抓紧对古代礼仪制度的整理工作。

解析:从文章最后一段可知用“五帝”“禹、汤”的例子是为了说明要法后王,因为先王的很多东西会因为时代久远而湮没。

答案:D8.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)知行浅薄,曲直有以相县矣,然而仁人不能推,知士不能明,是人之三必穷也。

译文:__________________________________________________ _______________________________________________________(2)愚者闻其略而不知其详,闻其详而不知其大也。

是以文久而灭,节族久而绝。

译文:__________________________________________________ _______________________________________________________ 解析:翻译这两句话,重点是把握文言实词的含义。

“县”,悬殊;“推”,推崇;“明”,尊重;“穷”,困厄;“略”,大体情况;“文”,礼仪制度;“节族”,音乐的节奏。

答案:(1)知识浅薄,德行不厚,辨别是非曲直的能力又与别人相差悬殊,但对仁爱之人却不能推崇,对明智之士却不能尊重,这是人必然陷于困厄的第三种情况。

(2)愚蠢的人听到了事情的大概就不再去了解那详尽的情况,听到了事情的细节就不再去了解它的大概。

因此礼仪制度便因为年代久远而湮没了,音乐的节奏便因为年代久远而失传了。

参考译文:人有三种不吉利的事:年幼却不肯侍奉年长,卑贱却不肯侍奉尊贵,没有德才却不肯侍奉贤能,这是人的三种祸害啊。

人有三种必然会陷于困厄的事:做了君主却不能爱护臣民,做了臣民却喜欢非议君主,这是人必然陷于困厄的第一种情况;当面不顺从(比不上),背后又毁谤(他),这是人必然陷于困厄的第二种情况;知识浅薄,德行不厚,辨别是非曲直的能力又与别人相差悬殊,但对仁爱之人却不能推崇,对明智之士却不能尊重,这是人必然陷于困厄的第三种情况。

——人有了这“三不祥”“三必穷”的行为,如果当君主就必然危险,做臣民就必然灭亡。

人之所以成为人,是因为什么呢?我要说:因为人(对各种事物的界限)有辨别。

饿了就想吃饭,冷了就想取暖,累了就想休息,喜欢得利而厌恶受害,这是人生来就有的本性,这是无须等待(依靠学习)就会这样的,这是禹与桀所相同的。

既然这样,那么人之所以成为人,并不只是因为(生长)两只脚而身上没有毛,而是因为人(对各种事物的界限)有辨别。

禽兽有父有子,但没有父子之间的亲情;有雌有雄,但没有男女之间的界限。

而作为人类社会的道德规范,它对所有的事物没有不分辨的。

(对各种事物的界限加以)辨别没有比确定名分更重要的了,确定名分没有比遵循礼法更重要的了,遵循礼法没有比效法圣明的帝王更重要的了。

圣明的帝王有上百个,我们效法哪一个呢?我要说:礼仪制度因为年代久远而湮没了,音乐的节奏因为年代久远而失传了。