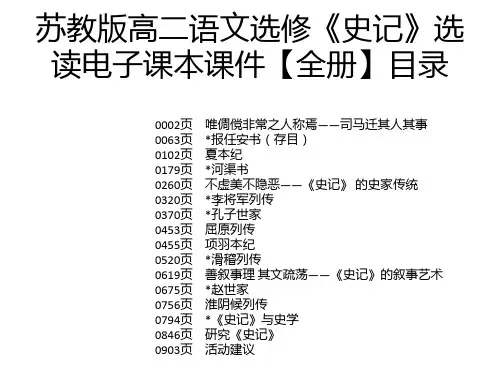

苏教版高中语文选修:《史记》选读-史记与文学

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:5

《史记》与文学教案【教学目标】1、了解先秦历史散文和《史记》的相关知识。

2、掌握先秦历史散文和《史记》的鉴赏方法。

【教学重点】1、了解先秦历史散文和《史记》的相关知识。

2、掌握先秦历史散文和《史记》的鉴赏方法。

【教学难点】掌握先秦历史散文和《史记》的鉴赏方法。

【教学内容】《史记》的文风,历代学者多有精辟之论,他们任自己的学识、人生经验,对《史记》进行探究,自成一统,各成一家。

归结起来,不管论家们的观点如何缤繁多彩,也不管他们的语言表达如何不同,却都有一个殊途同归的看法,即《》的文章风格是属于崇高美的。

先看明代凌稚隆《评林》中所辑录的几家评论:苏辙说:“太史公行天下,周览四海、名山大川,与燕赵间豪俊交游,故其文疏荡,颇有奇气。

”黄履翁说:司马迁之文“如天马骏足,步骤不凡,不肯少就于笼络。

”凌约言说:“子长之文豪如老将,用兵纵骋不可羁。

”茅坤说:“浑浑噩噩,如长川大谷,探之不穷,揽之不竭,蕴藉百家包括万代者司马子长之文也。

”所谓“疏荡,颇有奇气”;“天马骏足步骤不凡”;“豪如老将,用兵纵骋不可羁”等等,虽然词目各异,却都是说司马迁的文章感情充沛,气势雄浑,惊心动魄,从美学角度看,是崇高美的典型表现。

鲁迅说:“《》固不失为史家之绝唱,无韵之《》矣”。

白寿彝说:“如果说司马迁也有毛病的话,那就是他很粗放。

但他的粗放正体现了那个时代的生命力,体现了汉武帝那个时代封建社会蓬勃发展的活力。

”李长之说:“象他的精神是在有所冲决,有所追求,有所驰骋一样,他的风格也是的,这可以说是他的风格之本质特征。

”《离骚》被司马迁称为是“舒愤懑”文学的典型,鲁迅把《史记》称之为无韵之《》,同样也认为它是“舒愤懑”文学的杰作,是韩愈所说的“不得其平则鸣”的产物,“郁于中而泄于外”的结果。

李长之的“有所冲决,有所追求,有所驰骋”,同样认为《》的文章风格是属于崇高美的。

司马迁文章风格的美首先表现在语言运用上。

先看叙述语言,最典型的是描写巨鹿之战那一段:“项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。

太史公自序一、教学目标:1、了解司马迁,了解他的家世谱系,了解他的生活经历,了解他的志向抱负,了解他著《史记》的始末。

2、在了解了司马迁其人的基础上,分析他创作《史记》的条件、指导思想,为以后的专题学习做好铺垫。

二、文本研读:《太史公自序》是《史记》的最后一篇,是《史记》的自序,也是司马迁的自传,人们常称它为司马迁自作的列传。

不仅一部《史记》总括于此,而且司马迁一生本末也备见于此。

是研究司马迁及其《史记》的重要资料。

《自序》历述了太史公世谱家学的本末。

从重黎氏到司马氏的千余年家世,其父司马谈重老庄之学术思想,司马迁本人成长经历,继父志为太史公,及其著述《史记》之始末,无不具备于篇中。

但作者娓娓道来,错落有致,累如贯珠。

《自序》明述了作书之本旨,概述了各篇的写作旨趣。

一般说来,书之为序其义有二:一曰,序者,绪也,所以助读者,使易得其端绪也。

二曰,序者,次也,所以明篇次先后之义也。

《自序》可以说是兼此二义。

推本春秋,考信六艺,这一宗旨或殿于卷末,或冠于篇首,反复述明;又分别标明诸篇小序,申明为某事作某本纪,为某事作某年表等等,全书纲领体例,《自序》中莫不灿然明白。

读者在读《史记》之前,须将《自序》篇熟读,深沉有得,然后可读诸纪、传、世家;读纪、传、世家若不得其解,仍须从《自序》中求得。

这实乃司马迁在教人读《史记》的方法。

三、译文和分析:§1从前颛顼(zhuānxū专须)统治天下时,任命南正重掌管天文,北正黎掌管地理。

唐虞之际,又让重、黎的后代继续掌管天文、地理,直到夏商时期,所以,重黎氏世代掌管天文地理。

周朝时候,程林休甫就是他们的后裔。

当周宣王时,重黎氏因失去官守而成为司马氏。

司马氏世代掌管周史。

周惠王和周襄王统治时期,司马迁离开周都,到了晋国。

后来,晋国中军元帅随会逃奔秦国,司马氏也迁居少梁。

简析:世典周史——说明修史是司马迁祖传的家学,创作《史记》是自己义不容辞的责任。

§2自从司马氏离周到晋之后,族人分散各地,有的在卫国,有的在赵国,有的在秦国。

苏教《史记》选读教案及练习2(苏教版高三选修) 教案教学设计互动设计[精彩导入]“生存还是毁灭:这是个问题。

”哈姆雷特被生活的困境逼到了死角,开始了关于生与死的思考。

而早在两千多年前,中国一位伟大的史学家司马迁在生死抉择中已经做出了响亮的回答:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趣异也。

”不仅如此,他也用自己的行动实现了自己的人生价值。

下面,我们就通过《报任安书》来走近司马迁,走入司马迁的内心世界。

[背景资料]天汉二年(公元前99年),正当司马迁全身心地撰写《史记》之时,却遇上了飞来横祸,这就是李陵事件。

这年夏天,武帝派自己宠妃李夫人的哥哥、二师将军李广利领兵讨伐匈奴,另派李广的孙子、别将李陵随从李广利押运辎重。

李广带领步卒五千人出居延,孤军深入浚稽山,与单于遭遇。

匈奴以八万骑兵围攻李陵。

经过八昼夜的战斗,李陵斩杀了一万多匈奴,但由于他得不到主力部队的后援,结果弹尽粮绝,不幸被俘。

李陵兵败的消息传到长安后,武帝本希望他能战死,后听说他却投了降,愤怒万分,满朝文武官员察言观色,趋炎附势,几天前还纷纷称赞李陵的英勇,现在却附和汉武帝,指责李陵的罪过。

汉武帝询问太史令司马迁的看法,司马迁一方面安慰武帝,一方面也痛恨那些见风使舵的大臣,尽力为李陵辩护。

他认为李陵平时孝顺母亲,对朋友讲信义,对人谦虚礼让,对士兵有恩信,常常奋不顾身地急国家之所急,有国士的风范。

司马迁痛恨那些只知道保全自己和家人的大臣,他们如今见李陵出兵不利,就一味地落井下石,夸大其罪名。

他对汉武帝说:“李陵只率领五千步兵,深入匈奴,孤军奋战,杀伤了许多敌人,立下了赫赫功劳。

在救兵不至、弹尽粮绝、走投无路的情况下,仍然奋勇杀敌。

就是古代名将也不过如此。

李陵自己虽陷于失败之中,而他杀伤匈奴之多,也足以显赫于天下了。

他之所以不死,而是投降了匈奴,一定是想寻找适当的机会再报答汉室。

”司马迁的意思似乎是二师将军李广利没有尽到他的责任。

他的直言触怒了汉武帝,汉武帝认为他是在为李陵辩护,贬低劳师远征、战败而归的汉武帝李夫人的哥哥李广利,于是下令将司马迁打入大牢。

《夏本纪》教案一、教学目标:1、了解《史记》成书的整体框架。

2、对司马迁创立的本纪、表、书、世家、列传等五种记史的形式要明确。

3、积累学习文言的相关知识,熟悉并掌握词类活用的方法。

4、分析《夏本纪》中的禹的人物形象,学习他公而忘私、以天下为己任的精神。

二、教学重点:1、了解本纪的形式。

2、了解夏禹的事迹及品质。

3、积累学习文言的相关知识,熟悉并掌握词类活用的方法。

三、教学时间:2课时。

四、教学内容与步骤:第一教时一、解题:《史记》中的“本纪”实际上就是帝王的传记,因为帝王是统理国家大事的最高的首脑,为他们作纪传而名之曰“本纪“,正所以显示天下本统之所在,使官民行事都有一定的纲纪的缘故。

同时,也是全书的总纲,是用编年体的方法记事的。

在“本纪”的写作中,司马迁采取了详今略远的办法,时代愈远愈略,愈近愈详。

《史记》中共有本纪12篇。

二、了解课文有关知识夏本是一个古老的部落,相传是由包括夏在内的十多个部落联合发展而来的,与古代其他部落交错分布于中国境内。

到唐尧、虞舜时期,夏族的首领禹因治水有功,取得了帝位,并传给其子启,从而建立了我国历史上第一个奴隶制王朝。

夏王朝约存在于公元前二十一世纪至公元前十六世纪。

司马迁以极其虔敬的心情,向人们叙说了夏禹的业绩:他怀着励精图治的决心,新婚四天就离家赴任,行山表木,导九川,陂九泽,通九道,度九山,考察了九州的土地物产,规定了各地的贡品赋税,指给了各地朝贡的方便途径,并在此基础上,划定了五服界域,使得全国范围内形成了众河朝宗于大海,万方朝宗于天子的统一、安定和欣欣向荣的大好局面。

在叙说夏禹的业绩的过程中,也反映了古人理想的天子及诸侯大臣的行为和道德规范。

《夏本纪》是一部夏王朝的兴衰史。

夏禹的兴起,是由于他治理洪水拯民于灾难,勤勤恳恳地做人民的公仆,人拥护他。

夏朝的衰亡,则是由于孔甲、夏桀这样的统治者败德,伤民,人民怨恨他们。

当然,夏禹还只是一个传说中的人物,这篇本纪的记载也未必完全真实,历史事实未必那么美好,但大禹治水的业绩却早已在中华民族的历史上,树起了一座永不磨灭的丰碑;他十三年于外,三过家门而不入的伟大奉献精神,也早已千古传颂,作为我们祖先一种美德的代表,将永远值得学习和效法。

《史记选读》教案全集《太史公自序》教案教学目标:1.了解司马迁其人以及他创作《史记》的条件、指导思想。

2.学习司马迁高度的责任感和不屈的人格精神。

3.培养学生自主学习的意识。

教学准备:预习课文,疏通字词,将不理解的字词画出来。

教学过程:一、导入新课:《太史公自序》是司马迁为《史记》写的序言。

序言是又称序,通常用以说明编写该书的意图,意义,主要内容,全书重点及特点,有关编写过程及情况,编排及体例等。

学习司马迁的这篇自序可以让我们更好得阅读《史记》。

二、朗读课文。

正音,断句。

三、疏通课文。

(说明文章比较长,旁边已经有了翻译,讲读的时候,点重要的字词,尽量让学生自己阅读)字词总结:(一)古今异义词至于去市长河古文故事往往(二)通假字反阙指罔失承拂(三)活用字词相显则死善恶君臣子闻是非(四)一词多义所以次四、整体感知。

这篇自序介绍了哪些内容?1-3自叙家世谱系。

4-6叙年轻时候的生活经历和接受父亲临终的嘱托,立志创作《史记》。

7-10阐述自己创作《史记》的目的。

11叙自己忍辱写《史记》。

12-13《史记》产生的历史条件和《史记》全书的体例和规模。

五、探究谈论(一)司马迁为什么要写《史记》?1.家族赋予的使命——以图表形式显示司马迁的家世,司马迁为什么要写自己的家世?颛顼时司天地唐虞时复典夏商时世序周时将领典周史战国秦司马错将伐蜀司马靳事白起秦朝司马昌主铁管汉朝司马无泽市长司马喜五大夫司马谈太史公先祖中有军事家,有从事经济工作的,而主要的是修史的。

先祖程伯休甫是周宣王时代将领,八世祖司马错、六世祖司马靳都是战国时期秦国的将领,不仅战功赫赫,而且有军事眼光;司马迁在《史记》中有大量的战争描写,显示了司马迁丰富的军事知识和卓越的战争观,这不能不说是受到了先祖的影响。

四世祖司马昌赫三世祖司马无泽都作过掌管经济的官员,这些经验和知识物欲也会作为家传传给后人。

司马迁叙家世说明修史是自己祖传的家学,创作《史记》是自己义不容辞的责任。

苏教《史记》选读教案及练习1(苏教版高三选

修) 教案教学设计

王伯心 jgcjzx888@

报任安书

[赏析要点]

1.理解本文的背景与司马迁的遭遇。

2.学习本文叙事、说理、抒情相结合的表现方法。

3.学习司马迁忍辱负重、发愤著书的精神,树立正确的荣辱观和生死观。

4.掌握文中的实词、虚词与句式,增强语感,提高对文言文的阅读能力。

[重点难点]

1.借助工具书和课本中的注释读懂文章的内容,结合上下文准确把握文言词语的意义。

2.体会作者在文中表达的曲折丰富的情感,理解作者的生死观、价值观。

3.课文篇幅较长,文章内容涉及的作者家世、古代刑罚、古代王侯将相受辱事件,以及至贤们在逆境中发愤著书、名传千古的事例等,学生不太熟悉;且司马迁生活的时代与学生距

离太远,学生人生阅历尚浅,对司马迁在文中表达的丰富情感、深刻的感受难以在短时间内理解。

[教学设想]

1.印发司马迁的有关资料及历代学者对司马迁和《史记》的评价,使学生对司马迁有感性的认识和较为完整的了解,为阅读作些铺垫。

2.结合《太史公自序》,让学生对司马迁创作《史记》的家庭背景有所了解,从而理解他受宫刑后为何依然发愤著书。

3.课前布置预习作业,让学生借助工具书和课本中的注释自读课文,发现问题,为课堂讨论作准备。

4.用司马迁的精神来调动学生学习的积极性,还可引导学生利用网络或图书馆搜集有关资料,以拓宽学习的渠道,最后让学生以司马迁的文学及精神的某一点,举行一次研究性学习报告会。

史记与史学综合专题教案【教学目标】1.通过专题文本的研读,认识《史记》是司马迁对上起黄帝下至汉武帝三千余年历史的不虚美、不隐恶的“实录”,是我国历史学最可宝贵的传统,突出表现了司马迁作为一个伟大史学家的卓越品质和无私精神。

2.通过专题文本的研读,理解《史记》的“成一家之言”,是司马迁要在记录历史的过程中,探究自然与人类社会的关系,总结历代成功、兴盛的经验和衰败、灭亡的教训,阐述对重大历史现象的独到见解,表达自己所追求的社会理想。

3.通过专题文本的研读,感悟《史记》不仅写出了历史的真实,也富有文学的诗意。

揣摩文本用对比描写人物、用细节刻画人物、用个性化语言表现人物性格等文学艺术特色。

了解司马迁首创的互见法,既是经济、简练的撰史方法,又是塑造人物形象的一个好方法。

【教学准备】史记对史学的影响《史记》记载了上起黄帝下至汉武帝约两千多年的历史,开创了中国史传文学的先河。

在《史记》之前,中国的历史书只有两类,一类是编年体,按年代来记述历史,其中最有名的,像《春秋》《左传》;另一类是国别体,按国家来记载历史,比如《国语》《战国策》。

所谓纪传体就是以人物为中心来记述历史,《史记》是中国第一部纪传体通史。

从《史记》以后,中国所有的正史,也就是我们所说的“二十四史”都是纪传体。

《史记》是纪传体通史,而其他诸史都是纪传体断代史,就是一个朝代一个朝代、各自独立的历史。

无与伦比的通史巨著《史记》为二十四史之首,它与其他各史相比明显高出一筹。

重要差别有三点:第一,《史记》饱含爱憎。

实录难,饱含爱憎的实录更难。

本来,一个史学家面对历史,只需客观公正地记述,不要求抒发感情;但是《史记》往往饱含作者强烈的爱憎之情,特别对一些悲剧人物,像《项羽本纪》中的项羽,《李将军列传》中的李广,司马迁都写得悲歌慷慨,荡气回肠;而对他憎恶的人物,像《平津侯主父列传》里的公孙弘,则不惜笔墨,从不同的侧面给予揭露抨击。

值得一提的是,司马迁在《史记》中批判最尖锐的两个人:一个是大汉王朝的开国皇帝刘邦,一个是和他同时代的君主汉武帝。

《史记》与文学教案

【教学目标】

1、了解先秦历史散文和《史记》的相关知识。

2、掌握先秦历史散文和《史记》的鉴赏方法。

【教学重点】

1、了解先秦历史散文和《史记》的相关知识。

2、掌握先秦历史散文和《史记》的鉴赏方法。

【教学难点】

掌握先秦历史散文和《史记》的鉴赏方法。

【教学内容】

《史记》的文风,历代学者多有精辟之论,他们任自己的学识、人生经验,对《史记》进行探究,自成一统,各成一家。

归结起来,不管论家们的观点如何缤繁多彩,也不管他们的语言表达如何不同,却都有一个殊途同归的看法,即《史记》的文章风格是属于崇高美的。

先看明代凌稚隆《史记评林》中所辑录的几家评论:

苏辙说:“太史公行天下,周览四海、名山大川,与燕赵间豪俊交游,故其文疏荡,颇有奇气。

”

黄履翁说:司马迁之文“如天马骏足,步骤不凡,不肯少就于笼络。

”

凌约言说:“子长之文豪如老将,用兵纵骋不可羁。

”

茅坤说:“浑浑噩噩,如长川大谷,探之不穷,揽之不竭,蕴藉百家包括万代者司马子长之文也。

”

所谓“疏荡,颇有奇气”;“天马骏足步骤不凡”;“豪如老将,用兵纵骋不可羁”等等,虽然词目各异,却都是说司马迁的文章感情充沛,气势雄浑,惊心动魄,从美学角度看,是崇高美的典型表现。

鲁迅说:“《史记》固不失为史家之绝唱,无韵之《离骚》矣”。

白寿彝说:“如果说司马迁也有毛病的话,那就是他很粗放。

但他的粗放正体现了那个时代的生命力,体现了汉武帝那个时代封建社会蓬勃发展的活力。

”

李长之说:“象他的精神是在有所冲决,有所追求,有所驰骋一样,他的风格也是的,这可以说是他的风格之本质特征。

”

《离骚》被司马迁称为是“舒愤懑”文学的典型,鲁迅把《史记》称之为无韵之《离骚》,同样也认为它是“舒愤懑”文学的杰作,是韩愈所说的“不得其平则鸣”的产物,“郁于中而泄于外”的结果。

李长之的“有所冲决,有所追求,有所驰骋”,同样认为《史记》的文章风格是属于崇高美的。

司马迁文章风格的美首先表现在语言运用上。

先看叙述语言,最典型的是描写巨鹿之战那一段:“项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。

于是至则围王离,与秦军遇,九战,绝其甬道,大破之,杀苏角、虏王离。

涉间不降楚,自烧杀。

当是时,楚兵冠诸侯。

诸侯军救巨鹿下者十余壁,莫敢纵兵。

及楚击秦,诸将皆从壁上观。

楚战士无

不一以当十,楚兵呼声动天,诸侯军无不人人惴恐。

于是已破秦军,项羽召见诸侯将,入辕门,无不膝行而前,莫敢仰视。

项羽由是始为诸侯上将军,诸侯皆属焉”。

真可谓一气呵成,令人读来热血沸腾!怪不得明代茅坤要说:“太史公最得意之文。

”凌约言要说:“下四‘莫敢’字而羽当时勇猛宛然可想也。

”

其次是引用的语言。

陈涉辍耕陇上发出“燕雀安知鸿鹄之志哉”的叹息;刘邦、项羽见到秦始皇时脱口而出的“大丈夫当如是也”,“彼可取而代也”;蔺相如的“吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也”;屈原的“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,”……或者表现一种豪迈的积极奋发精神,或者是深沉的爱国热情,或者是出于污泥而不甘其所染的高洁志趣……

第三是司马迁善于采用多种多样的句式来表达历史人物的激情或自己的爱憎。

如排比句的运用:

“屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。

”

“薄衣食,致孝于鬼神;卑宫室,致费于溝域。

”“陆行乘车,水行乘船,泥行乘橇,山行乘。

”

这些排比句读起来朗朗上口,铿锵有力。

说理则含蓄而雄辩,叙述则义正而辞严,抒情则震魂而动魄。

感叹句的运用或悲愤,或同情,或豪迈,或感伤,或慨叹……如:“善哉乎贾生推言之也:“是感于秦暴而亡的教训而发出的由衷

之叹;“相如一奋其气,威信敌国,退而让颇,名重太山,其处智勇,可谓兼之矣”是对无敌无畏、胸怀宽广的蔺相如的赞扬和对他智勇双全的才能的敬佩。

设问和反问句在文学修辞中起着加重语气,增强感情的作用,它们所表达的感情有时比感叹句还要强烈。

《史记》中,这样的句子是难以数计的。

如“信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?”是为屈原无辜受诬愤愤不平和对楚怀王昏庸腐败的斥责;“故隐忍就功名,非烈丈夫孰能致此哉?”是对不拘小节,建功立业的伍子胥的称颂;“纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?纵彼不言,籍独不愧于心平?”则是项羽兵败而自愧的深叹……

司马迁文章风格的崇高美还体现在故事情节的安排和历史场面的描写上。

李泽厚说:“由于中国古代特殊的历史条件,没有出现荷马似的长篇史诗和希腊悲剧,但产生了象司马迁这样具有民主精神和英雄气概的思想家和文学家,产生了《史记》这部无韵的伟大史诗,而且其中有许多极富于戏剧性的篇章,有不少动人心魂的英雄主义悲剧场面,是完全可以同荷马相媲美的。

”这里所说的“极富于戏剧性的篇章”指的就是情节的安排,“动人心魄的英雄主义的悲剧场面”,指的就是历史场面。

关于历史场面体现的崇高美,已有论述,现且谈司马迁在安排情节中所体现出来的崇高美。

司马迁写《史记》,并不象罗贯中写《三国演义》那样可以虚构情节,而是必须忠于历史事实,展现历史本来面目。

但这并不是说可

以不注意艺术性了。

司马迁不但是一个伟大的史学家,而且是伟大的文学家,所以他特别注意历史题材的选择和安排,总是花很多的笔墨去描写那些扣人心弦的故事情节。

荆轲刺秦王就是典型的一例:“至陛,秦舞阳色变振恐,群臣怪之。

”荆轲顾笑舞阳,前谢曰:“北蕃蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慴。

愿大王少假借之,使得毕使于前。

”秦王谓轲曰:“取舞阳所持地图。

”轲既取图奏之,秦王发图,图穷而匕首见。

因左手把秦王之袖,而右手持匕首之。

未至身,秦王惊,自引而起,袖绝。

拔剑,剑长,操其室。

时惶急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王环柱而走。

群臣皆愕,卒起不意,尽失其度。

而秦法,群臣待殿上者不得持尺寸之兵;诸郎中执兵皆陈殿下,非有诏召不得上。

方急时,不及召下兵,以故荆轲乃逐秦王。

而卒惶急,不以击轲,而以手共搏之。

是时侍医夏无且以其所奉药囊提荆轲也。

秦王方环柱走,卒惶急,不知所为,左右乃曰:‘王负剑!’负剑,遂拔以击荆轲,断其左股。

荆轲废,乃引其匕首以秦王,不中,中桐柱。

秦王复击轲,轲被八创。

轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:‘事所以不成者,以欲生劫之,心得约契以报太子也。

’于是右左既前杀轲,秦王不怡者良久。

这其中的情节,何等险象横生,扣人心弦!其他如楚汉成皋之战、马陵之战、长平之战等,皆有如此魅力。