生态适宜性评价因子权重计算

- 格式:xls

- 大小:121.00 KB

- 文档页数:17

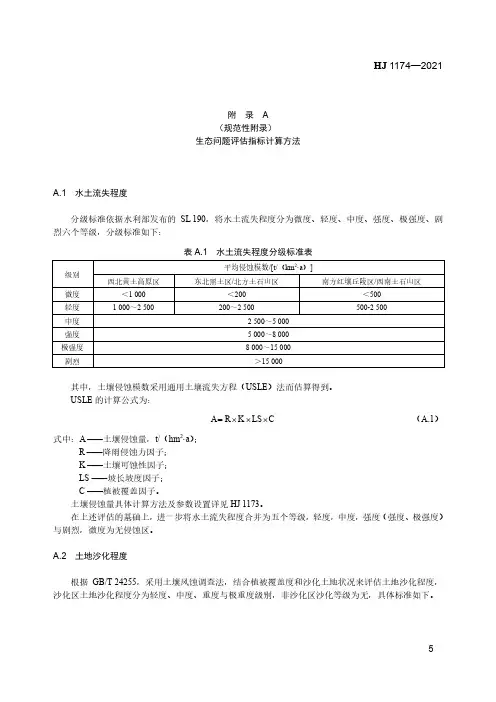

附录 A(规范性附录)生态问题评估指标计算方法A.1 水土流失程度分级标准依据水利部发布的SL 190,将水土流失程度分为微度、轻度、中度、强度、极强度、剧烈六个等级,分级标准如下:表A.1 水土流失程度分级标准表其中,土壤侵蚀模数采用通用土壤流失方程(USLE)法而估算得到。

USLE的计算公式为:=⨯⨯⨯(A.1)A R K CLS式中:A——土壤侵蚀量,t/(hm2·a);R——降雨侵蚀力因子;K——土壤可蚀性因子;LS ——坡长坡度因子;C——植被覆盖因子。

土壤侵蚀量具体计算方法及参数设置详见HJ 1173。

在上述评估的基础上,进一步将水土流失程度合并为五个等级,轻度,中度,强度(强度、极强度)与剧烈,微度为无侵蚀区。

A.2 土地沙化程度根据GB/T 24255,采用土壤风蚀调查法,结合植被覆盖度和沙化土地状况来评估土地沙化程度,沙化区土地沙化程度分为轻度、中度、重度与极重度级别,非沙化区沙化等级为无,具体标准如下。

表A.2 土地沙化程度分级标准其中,沙化土地参见《第五次中国荒漠化和沙化状况公报》,明确沙化土地的范围。

植被覆盖度的计算方法如下:植被指数与植被覆盖度有较好的相关性,可以用归一化植被指数(normalized difference vegetation index ,NDVI )来计算植被覆盖度。

根据像元二分模型理论,可以认为一个像元的NDVI 值是由绿色植被部分贡献的信息与无植被覆盖部分贡献的信息组合而成,植被覆盖度可根据公式获得:soilc veg soilNDVI NDVI =NDVI NDVI F -- (A.2)式中:F c ——植被覆盖度;NDVI ——通过遥感影像近红外波段与红光波段的发射率来计算;veg NDVI ——纯植被像元的NDVI 值;soil NDVI ——完全无植被覆盖像元的NDVI 值。

A.3 石漠化程度在喀斯特地区范围内,根据坡度、植被覆盖度和岩性等因素的综合特征进行评估,石漠化的程度可分为无石漠化、轻度、中度、重度、极重度5个等级,分级标准见表A.3。

生态环境质量评价技术规定1.评价指标及计算方法1.1 评价指标选取原则1.1.1 代表性原则:能够反映生态环境本质特征。

1.1.2 全面性原则:指标体系尽可能反映自然、生态和社会特征。

1.1.3 综合性原则:能够反映环境保护的整体性和综合性特征。

1.1.4 简明性原则:指标尽可能地少,评价方法尽可能地简单。

1.1.5 方便性原则:指标的数据易于获得和更新。

1.1.6 适用性原则:易于推广应用。

1.2 评价指标及涵义1.2.1 生物丰度指数:是指衡量被评价区域内生物多样性的丰贫程度。

1.2.2 植被覆盖指数:是指被评价区域内林地、草地及农田三种类型的面积占被评价区域面积的比重。

1.2.3 水网密度指数:是指被评价区域内河流总长度、水域面积和水资源量占被评价区域面积的比重。

1.2.4 土地退化指数:是指被评价区域内风蚀、水蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀和工程侵蚀的面积占被评价区域面积的比重。

1.2.5 污染负荷指数:是指单位面积上担负的污染物的量。

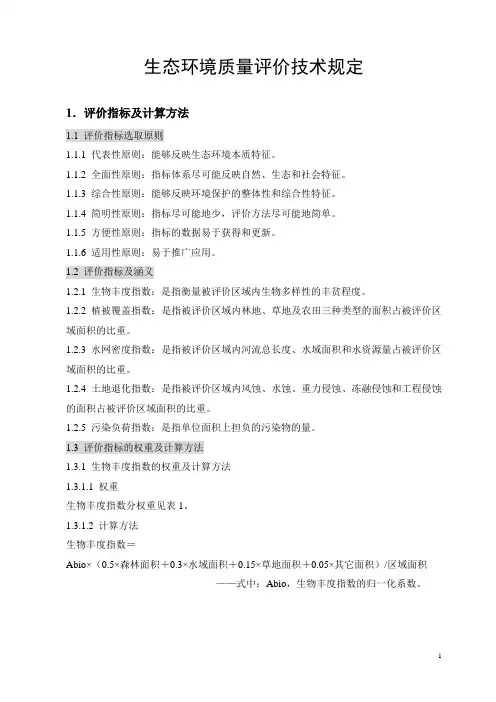

1.3 评价指标的权重及计算方法1.3.1 生物丰度指数的权重及计算方法1.3.1.1 权重生物丰度指数分权重见表1。

1.3.1.2 计算方法生物丰度指数=Abio×(0.5×森林面积+0.3×水域面积+0.15×草地面积+0.05×其它面积)/区域面积——式中:Abio,生物丰度指数的归一化系数。

表1 生物丰度指数分权重1.3.2 植被覆盖指数的权重及计算方法1.3.2.1 权重植被覆盖指数的分权重见表2。

表2 植被覆盖指数分权重*北方干旱地区旱田的权重为0.15。

1.3.2.2 计算方法植被覆盖指数=Aveg×(0.5×林地面积+0.3×草地面积+0.2×农田面积)/区域面积——式中:Aveg,植被覆盖指数的归一化系数。

1.3.3 水网密度指数计算方法水网密度指数=Ariv×河流长度/区域面积+Alak×湖库(近海)面积/区域面积+Ares×水资源量/区域面积——式中:Ariv,河流长度的归一化系数;Alak,湖库面积的归一化系数;Ares,水资源量的归一化系数。

工业园区生态适宜性评价实例研究——以新疆石河子北工业园区为例黄丽华王亚男摘要本文以石河子北工业园区为研究对象,在工业园区内部用地布局合理性评价中采用生态适宜度法进行评价,在详尽调查研究的基础上,选择自然、社会、环境三方面评价因子,建立开发区生态适宜度评价指标体系,并借助GIS技术将数值计算和图形叠置有机结合,将工业园区规划用地分为适宜、较适宜和不适宜三类,据此提出调整建议,为工业园区用地布局的合理规划提供决策依据。

关键词:工业园区生态适宜度用地布局一、前言近年来随区域开发活动迅速发展,工业园区作为规范区域开发活动,促进产业聚集的重要载体,在全国各地迅速发展。

而各地区的资源禀赋、环境承载力、生态环境特点具有较大差异,若在工业园区规划建设中照搬相同的规划建设模式和强度,忽略自然环境的承受能力以及土地的生态适宜性,过度开发,将导致开发地区生态环境的退化,带来较大的生态环境风险。

因此,通过对工业园区规划用地的生态适宜性评价,可以进一步明确工业园区开发的环境制约因素,优化园区规划的用地布局,避免生态环境风险的发生,对实现区域社会、经济和环境的可持续发展具有重要的现实意义。

二、生态适宜性评价的概念及方法(一)生态适宜性评价的概念生态适宜度评价是从城市生态学角度出发,根据各类用地的生态要求,评价各种土地利用的生态适宜性,分析各种不同使用功能的土地排序位置是否合理,是否遵循生态优化原则,从而明确区域开发的环境制约因素,寻求最佳土地利用方式的一种评价方法。

(二)生态适宜性评价的方法目前生态适宜性分析评价常用方法有地图叠置法、因子加权评分法和生态因子组合法等。

1.地图叠置法:是一种形象直观,可以将社会、环境等不同量纲因素进行综合系统分析的一种土地使用生态适宜性的分析方法。

缺点是当分析因子增加后,用不同深浅颜色表示适宜等级并进行重叠的方法相当繁琐,并且很难辨别综合图上不同深浅颜色之间的细微差别。

2.因子加权评分法:因子加权评分法的基本原理与地图重叠法的原理相似。

河南鸡公山自然保护区生态评价作者:张琰,刘松虎来源:《湖北农业科学》 2012年第4期张琰,刘松虎(信阳农业高等专科学校,河南信阳464000)摘要:选取多样性、稀有性、自然性、代表性、生态稳定性、面积适宜性、人类威胁等7项指标建立鸡公山自然保护区生态评价的指标体系,以此为基础对各单项指标赋值,运用层次分析法确定各评价指标的权重,计算各生态评价因子的评价指数。

结果表明,鸡公山自然保护区森林生态系统的生态质量很好,保护价值很高,综合评价指数为0.8953。

最后分析了保护区目前所处状况和面临的问题,提出了相应的建议。

关键词:鸡公山自然保护区;森林生态系统;生态评价;层次分析法中图分类号:S759.93;X826文献标识码:A文章编号:0439-8114(2012)04-0707-05建立自然保护区是保护生态环境、自然资源和生物多样性的有效措施,是加快转变经济发展方式、建设生态文明、促进人与自然和谐的重要手段,自然保护区在《全国主体功能区规划》(国发〔2010〕46号)中属于禁止开发区。

生态评价是自然保护区综合评价的主体,通过对保护区的定量评价,可为更好地鉴别保护区的生态价值和保护效能、制定自然保护区生态旅游开发与发展战略提供依据,从而发挥自然保护区的社会效益、科学研究效益、经济效益,实现自然保护区的可持续发展。

对自然保护区的生态评价国内外专家都有比较多的研究,但对鸡公山自然保护区的生态评价尚未见报道。

近年来,在开展欧盟-中国生物多样性保护(ECBP)项目“淮河源生物多样性保护行动战略和全球环境基金”、联合国开发计划署(GEF/UNDP)项目“淮河源生物多样性保护与可持续利用”中,多次对鸡公山自然保护区进行了考察,对该自然保护区的生态保护和生物多样性进行了研究,在此基础上借鉴国内外自然保护区的研究成果,运用层次分析法对鸡公山自然保护区进行生态评价,以期对该自然保护区的建设有所帮助。

1鸡公山自然保护区概况鸡公山自然保护区位于河南省南部,地理坐标为北纬31°46′-31°52′,东经114°01′-114°06′,属大别山西段余脉,是大别山与桐柏山的接合部,以保护北亚热带向暖温带过渡地带森林生态系统为主的自然保护区,1988年被批准为国家级自然保护区。

基于GIS技术与层次分析法的生态适宜性评价摘要:生态适宜性评价需考虑众多影响因素,以GIS为研究工具,利用其强大的空间分析能力,弥补传统景观规划中在此方面能力不足的弱点。

相比等权叠加法,通过层次分析法赋值权重,能够弱化权重赋值过于主观的不足。

在此基础上提出以GIS为应用平台,通过层次分析法赋值因子权重的方法,以评价场地生态适宜性。

关键词:生态适宜性评价GIS 层次分析法1.引言人类社会高速发展,带来了举世瞩目的成就,但随之而来的是对自然资源的消耗及环境的污染超过其所能承受的平衡限度,对整个生态系统造成了巨大的压力,引起一系列环境生态问题。

人们开始反思人类社会与自然环境的关系,努力寻求两者的协调发展。

景观生态规划在解决生态问题中扮演越来越重要的地位,通过应用景观生态学原理及其他相关学科知识,研究景观格局和生态过程以及人类活动的交互作用,在协调和解决人与自然的矛盾冲突,提出可持续发展的方法及建议[1]。

2.生态适宜性评价的内涵生态适宜性评价是景观生态规划的核心,是在生态调研的基础上,寻求最佳可行的土地有效合理利用方案,根据研究区的自然资源与环境特点,分析区域的生态敏感性以及发展的制约因素,划分资源与环境的适宜性等级,提供合理发展和生态环境建设策略[2]。

生态适宜性评价最早由美国宾夕法尼亚大学McHarg教授提出,将其定义为“由土地具有的水文、地理、地形、地址、生物、人文等特征所决定的,对特定、持续性用途的股友适宜性程度”[3],联合国粮农组织、美国林业局等组织和机构也作出不同的定义。

其内容主要是为最大程度降低人为活动对自然环境的负面影响,对研究区域内的场地进行适宜程度等级评价,并指出适宜用于人为开发利用区域范围和面积。

生态适宜性评价主要应用于以下几大类型:①城乡建设用地评价;②自然保护区选址及评价;③项目选址确定及环境影响评价;④旅游区评价;⑤景观规划。

通过建立生态适宜性的综合评价体系,将研究区域分为最适宜、适宜、基本适宜、不适宜和禁止开发等若干用地等级,并对不同级别提出相应的开发程度要求。

土地利用规划公式土地利用规划是一项综合性的科学规划工作,旨在合理安排土地的利用,实现经济、社会和环境的可持续发展。

土地利用规划要考虑到多种因素的影响,包括自然地理条件、经济发展需求、社会文化背景以及生态环境保护等。

在制定土地利用规划时,可以采用一些常用的公式来辅助分析和决策。

以下是一些常用的土地利用规划公式。

1.土地适宜性评价公式土地适宜性评价是综合考虑土地物理、土地化学、土地生物和经济社会条件等因素,判断土地是否适宜其中一特定用途的过程。

常用的土地适宜性评价公式包括土地适宜性指数法、AHP法等。

-土地适宜性指数法公式:适宜性指数=∑(重要性权重×适宜性评价因子值)根据不同用途,设置一系列评价因子,并为每个因子分配相应的权重。

通过计算各评价因子的适宜性评价值,并与评价因子权重相乘后累加,得到土地适宜性指数。

适宜性指数越高,土地适宜性越好。

2.土地利用强度计算公式土地利用强度是指单位面积上人类活动的强度和密度,一般以耕地、建设用地和用水量等指标来衡量。

-土地利用强度计算公式:土地利用强度=用地面积/总土地面积通过计算实际用地面积与总土地面积的比值,可以得到土地利用强度。

3.土地利用变化率计算公式土地利用变化率指的是在一定时间内,土地利用类型发生变化的速度。

-土地利用变化率计算公式:土地利用变化率=(新增土地面积-减少土地面积)/初始土地面积通过计算新增土地面积和减少土地面积的差值,与初始土地面积相除,得到土地利用变化率。

4.生态足迹计算公式生态足迹是指人类活动对自然资源消耗和环境负荷的衡量指标,用来评估人类活动对生态系统的影响。

-生态足迹计算公式:生态足迹=人均资源消耗量×人口数量通过将人均资源消耗量与人口数量相乘,得到生态足迹。

5.土地经济效益评价公式土地经济效益评价是对土地利用带来的经济效益进行评估,一般以年度产值、税收和就业人口等指标为依据。

-土地经济效益评价公式:土地经济效益=年总产值+税收+就业人口通过计算年度总产值、税收和就业人口的总和,得到土地经济效益。

根据我国土地复垦行业标准中的各种土地复垦的技术指标要求,借鉴前人研究的基础上,该工程项目土地复垦适宜性评价中林地方向和牧草地复垦方向的影响因素分别为:

(1)林地复垦方向。

影响因子有:土地污染程度、土壤条件、地形坡度及外部条件等。

林地对土地的要求最重要的是土地污染程度和土壤条件,土地污染程度高,那么该土地林地的适宜性就低,其土地有害元素含量必须符合《农、林、牧生产用地污染控制标准》。

(2)牧草地复垦方向。

影响因子有:地形坡度、土壤条件、污染现状、排灌条件及其它外部条件等。

牧草地复垦对土地的适宜性和前面几种土地复垦方向比较,适宜度较宽,对各种影响因子的要求不高,主要要注意土壤中污染物指标在一般牧草地含量范围内,符合《农、林、牧生产用地污染控制标准》。

(3)其他农用地(农村道路)复垦方向。

由于部分施工便道作为保留使用,在路的两侧可以绿化的地段植树种草,复垦方向同上。

(4)特殊用地(风景旅游)复垦方向

将其复垦为人工旅游区,达到美化环境,调节小气侯的作用,有良好的经济效益.

林地复垦方向的参评因子、权重及等级

牧草地方向的参评因子、权重及等级

特殊用地复垦方向的参评因子、权重及等级。

土地适宜性评价流程

土地适宜性评价流程:

①项目启动与目标设定:明确评价目的,界定研究区域,确立评价的目标和范围。

②资料收集与分析:搜集地形、土壤、气候、水文、植被、社会经济等相关数据,进行基础分析。

③评价单元划分:根据地形特征、土地利用现状及评价精度要求,将研究区域划分为若干评价单元。

④评价因子选择:识别影响土地适宜性的关键因素,如坡度、土壤质地、水资源状况、交通可达性等。

⑤因子权重确定:通过专家打分、层次分析法(AHP)等方法,确定各评价因子的相对重要性。

⑥评价标准制定:为每个评价因子设定适宜性等级及其相应的量化指标或阈值。

⑦空间分析与制图:运用GIS技术,进行空间叠加分析,如坡度分级图、洪水风险图等的制作。

⑧限制因素分析:识别并评估限制土地适宜性的因素,如生态敏感区、自然灾害频发区等。

⑨综合评价计算:采用加权叠加、多准则决策分析(MCDA)等方法,计算各评价单元的综合适宜性得分。

⑩适宜性等级划分:根据综合得分,将评价单元划分为不同适宜等级,如高度适宜、中度适宜、低度适宜及不适宜。

⑪结果验证与调整:通过实地考察、专家咨询等方式,对评价结果进行验证,并根据反馈进行必要的调整。

⑫报告撰写与成果应用:编制土地适宜性评价报告,提出土地利用建议,为土地规划、管理及决策提供科学依据。

生态环境:生态环境(ecological environment),即是“由生态关系组成的环境”的简称,是指与人类密切相关的,影响人类生活和生产活动的各种自然(包括人工干预下形成的第二自然)力量(物质和能量)或作用的总和。

生态环境是指影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统。

生态环境问题是指人类为其自身生存和发展,在利用和改造自然的过程中,对自然环境破坏和污染所产生的危害人类生存的各种负反馈效应。

生态环境状况评价技术规范:1适用范围本标准规定了生态环境状况评价指标体系和各指标计算方法。

本标准适用于评价我国县域、省域和生态区的生态环境状况及变化趋势。

其中,生态环境状况评价方法适用于县级(含)以上行政区域生态环境状况及变化趋势评价,生态功能区生态功能评价方法适用于各类型生态功能区的生态功能状况及变化趋势评价,城市生态环境质量评价方法适用于地级(含)以上城市辖区及城市群生态环境质量状况及变化趋势评价,自然保护区生态保护状况评价方法适用于自然保护区生态环境保护状况及变化趋势评价。

2规范性引用文件本标准内容引用了下列文件或其中的条款。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 3095环境空气质量标准GB 3096声环境质量标准GB 3838地表水环境质量标准GB 15618土壤环境质量标准GB/T 14848地下水质量标准GB/T 24255沙化土地监测技术规程HJ 623区域生物多样性评价标准SL 190土壤侵蚀分类分级标准3术语和定义3.1生态环境状况指数ecological index评价区域生态环境质量状况,即EI,数值范围0~100。

3.2生物丰度指数biological richness index评价区域内生物的丰贫程度,利用生物栖息地质量和生物多样性综合表示。

3.3植被覆盖指数vegetation coverage index评价区域植被覆盖的程度,利用评价区域单位面积归一化植被指数(NDVI)表示。

平潭海岛城市建设用地适宜性评价——基于生态敏感性分析郑礼鹏【摘要】城市建设用地适宜与否对城市用地布局、经济发展、空间结构具有较大的影响,合理确定适宜性建设用地是城市总体规划的一项基础工作,也是开展各专题规划的重要前提.文章以平潭岛为研究区,基于Landsat 80LI多光谱遥感影像和DEM数据为基础,采用决策树分类方法辅以目视解译进行土地利用分类,选取生态敏感性因素、自然限定因素和社会经济限定因素作为建设用地适宜性的主要影响因素,共选取10个指标构建多因素综合评价模型,运用层次分析法确定权重,定量评价该区域土地生态敏感性和建设用地适宜性.【期刊名称】《福建建筑》【年(卷),期】2017(000)001【总页数】5页(P1-5)【关键词】生态敏感;建设用地适宜性;土地利用;平潭【作者】郑礼鹏【作者单位】福建省林业勘察设计院福建福州350001【正文语种】中文【中图分类】TU984.1由于城市建设用地适宜性的分析评价涉及自然、经济、社会等多方面的因素,评价系统较为复杂,信息量巨大,而传统的技术方法影响了建设用地适宜性分析的合理性和可实施性,GIS空间数据分析功能可以弥补传统分析方法的不足[1]。

在城市规划工作中,地理信息系统是一种新兴的技术手段,具有较强的空间数据处理、分析等功能,应用极其广泛。

与其他分析评价方法相比,其具有快速分析、及时更新、动态管理等优势,能够为规划决策工作提供可靠的依据。

通过对GIS方法和思想的合理应用,从城市不同地域的社会、自然、经济特点出发,选择适当的评价指标,建立适宜的数学模型,将研究过程量化,进而使得建设用地宜性评价系统化、定量化、标准化和规范化,最终会成为用地适宜性评价领域的一个新的发展方向。

1.1 研究区平潭岛位于福建省东部,与台湾隔海相望,地理位置介于25°15'~25°45'N,119°32'~120°06'E之间。

第35卷第4期2021年4月Vol.35No.4Apr.,2021中国土地科学China Land Sciencedoi:10.11994/zgtdkx.20210402.160043生态调节服务产品价值实现的适宜性评价及模式分区----以浙江省丽水市为例吴绍华打侯宪瑞2,彭敏学3,程敏打薛继斌2,鲍海君1(1.浙江省“八八战略”研究院,浙江杭州310018;2.浙江财经大学公共管理学院,浙江杭州310018;3.广州市城市规划勘测设计研究院,广东广州510000)摘要:研究目的:针对生态调节服务产品价值实现的难点问题,提出生态产品价值实现的适宜性评价技术,为生态产品价值实现模式在国土空间落地提供决策支持。

研究方法:利用过程模型方法评价生态调节服务产品的空间分布格局,采用适宜性评价技术分析生态产品开发的适宜性。

研究结果:(1)提出了“生态系统服务分类一价值实现途径一适宜性分区”生态产品价值实现的分析框架;(2)从生态系统服务、土地利用和限制因子3个方面建立了生态产品价值实现的适宜性评价指标体系;(3)定量评价了丽水市固碳、释氧、水源涵养、水土保持、污染去除、负氧离子释放、降温调节、增湿调节8种调节服务产品的空间分布格局,生态系统服务表现出空间集聚特征;(4)丽水市生态农业、生态工业、生态康养和生态补偿4种价值实现模式分区面积分别占58%、8%、13%和21%。

研究结论:生态调节产品价值实现的适宜性评价和模式分区,将生态产品价值实现机制落实到国土空间上,可为“两山”转化和高质量发展提供决策参考。

关键词:土地生态;生态产品;生态系统服务;空间规划;土地利用中图分类号:F301.2文献标志码:A文章编号:1001-8158(2021)04-0081-09生态产品是普惠民生福祉和维系人类生存发展的必需品[1-2]o2010年中国在《全国主体功能区规划》文件中系统性阐释生态产品理念,中共十九大报告提出“要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”,生态产品供给及价值实现机制已成为自然资源领域理论研究和实践探索的热点。