汉印的特点及临摹注意事项

- 格式:doc

- 大小:319.00 KB

- 文档页数:3

临摹汉印的方法

临摹汉印的方法主要包括以下几个步骤:

1. 选择范本:初学者应选择字数较少的汉印作为范本,以两字或四字的印为宜。

随着对印章整体把握能力的提高,可逐渐选多字印进行临摹。

2. 注意章法:应选择章法方正、线条质感强,笔画粗细均匀、字形端庄的白文印章。

这类印典雅端庄、布局平正,适合初学者识篆和掌握入印篆字的造型规律。

3. 避免选择:应避免选择线条板滞、笔画模糊、残损过多、结构狂怪和字形乖张的印章。

4. 考虑印面大小:印面大小要适宜,太大不易掌控全印,太小则不易运刀。

一般来说,印面边长左右的印章比较适宜。

5. 按照笔画粗细顺序临摹:先选临中粗笔画的印章,其次是粗笔画(满白文)和细笔画的印章,最后临线条综合变化的印章。

6. 摹写:摹写是临印的准备手段,通过摹写可以观察仔细,认识汉印的基本结体、字法和笔法的特征与规律,从而逐步掌握这些基本特点和规律。

摹写的方法包括摹描和临写,摹描是用较透明的纸(一般用拷贝纸或较透明的薄宣纸等)覆于所摹临的印蜕上,以稍秃的细毛笔蘸浓墨依样子仔细描摹。

临写则是将薄绵料纸或拷贝纸覆于欲临摹的印蜕上,用浓墨依样在轮廓内描出印文,待略干后剪下,反扣于石面上,用干净小毛笔浸少许清水湿润后,再

覆上几层生宣,覆盖于墨稿之上,左手固定,用右手拇指指甲或圆头的笔杆往返压磨匀揉,轻揭印稿纸,印文即渡于印石之上。

若石面笔画不够清楚,再用小毛笔描摹完善。

通过以上步骤,你可以有效地进行汉印的临摹。

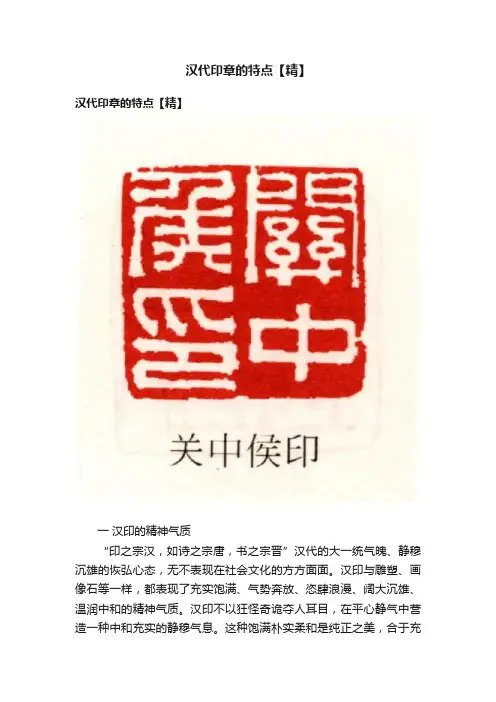

汉代印章的特点【精】汉代印章的特点【精】一汉印的精神气质“印之宗汉,如诗之宗唐,书之宗晋”汉代的大一统气魄、静穆沉雄的恢弘心态,无不表现在社会文化的方方面面。

汉印与雕塑、画像石等一样,都表现了充实饱满、气势奔放、恣肆浪漫、阔大沉雄、温润中和的精神气质。

汉印不以狂怪奇诡夺人耳目,在平心静气中营造一种中和充实的静穆气息。

这种饱满朴实柔和是纯正之美,合于充实之为美的美学概念。

(一) 有书法的抽象美汉代在书法上各体具备,特别是隶书和缪篆的成熟,使汉印在文字上更趋书法的抽象美。

汉印遵循小篆结体规矩,在追求方正丰满中对篆形进行了变化,形成了自己的文字特点。

使印文有了书法线条的抽象感觉,不再像战国玺印那样图案化仅从字型上去表现,而是讲究典雅质朴和韵致。

(二) 有平实中和的从容方正平实是汉印的基本特点,也是汉代社会心态的体现。

以方为基调,方中寓圆、转角圆转、弯笔圆曲;体势平正、线条粗匀、间距匀称。

方中带圆,圆中见方,显得更加精致圆融与亲和。

在质朴的前提下,细腻、温雅、婉转、精致。

弧线婉转处传其情,直线暗含曲意留其韵,结篆蕴含生机和韵律,都是汉印审美能够深入的根据。

(三) 有严谨博大的气象线条呈现厚实、粗壮、饱满,不露锋芒,古拙质朴、苍茫浑厚。

富有笔意,笔画起收处有微妙的方圆形态的变化;率真、自然、生动,笔画不强求均匀一致,长笔劲健有力,横竖之外有曲笔,自然伸缩,绵里藏针。

笔意交代清晰,力感明确,动静相生。

字与字与边栏之间,根据字形随机处理,留空自然和谐。

二憨印宗汉的拙美大气汉印精神气质的中心是大气,犹如汉代石刻的大美是粗狂大气不拘小节,而不是精细微妙。

取法汉印,应该体味其平正中大气的古意,提取其精神气质的因子。

而不是要临摹仿真其细微的形似,还要力避逞智弄巧的小家气息,要知今之汉印已非汉之汉印也。

何以求大气?大非印大之大,古非古旧之古。

我的体会是,欲大气必简朴不古拙,必天真自然。

唯朴浑的拙美方合于自然之大美,人为修饰必定是巧滑俗气。

篆刻分类汉印

篆刻是一种以刀为工具,以汉字为表现对象的艺术形式。

汉印是指中国汉代时期的印章,它是篆刻史上的第一个高峰,为后世开创了“汉印”的范式。

汉印主要呈现出以下特点:以方正平实为大宗,缪篆入印、屈曲缜密,形神朴茂、端庄大方。

从风格上讲,西汉的汉印婉转温厚,时见笔意;新莽的汉印制独特,严谨温和;东汉的汉印以方为主,浑厚茂密;魏晋的汉印方截整饬,劲健有力;南北朝的汉印法度渐失,鲜活生趣。

此外,汉印之美在于其古朴的天真质朴、活力的神形相应、曲直虚实以及变幻的阴阳相生。

汉以其囊括宇宙之气概、恢宏天地之胸襟、浪漫朴素之情怀开创了中华民族一个伟大时代。

以上内容仅供参考,如需获取更多信息,建议查阅相关文献或咨询专业人士。

篆刻讲堂:汉印的艺术特色汉代是我国古代篆刻艺术发展的顶峰时期,历来被认为是学习篆刻的楷模。

有“印之宗秦汉,如诗之宗唐,字之宗晋。

”之说。

汉代自西汉到东汉,前后经历四百余年,汉承袭秦制,西汉初期的印章,带有不少秦印的风格,如“田”字格的边格。

但之后很快便消失了,而形成了汉印独特的艺术风貌。

汉印的艺术特色表现在如下几个方面。

一、缪篆文字结体优美缪篆在汉代初期已经逐步形成,班固在《后汉书·艺文志序》中提到:“六体者,古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书。

”关于缪篆,颜师古注释《汉书》时指出:“缪篆谓其文屈曲缠绕,所以摹印也。

”清代段玉裁也曾谈到:“规度印之大小,字之多少而刻之。

缪读如绸缪之缪。

”缪篆的艺术性,可以从汉印的欣赏中体会到。

1、笔势方正。

清末袁杜在《缪书分韵序》中提及缪篆的艺术特色,有如下的概括:“以篆刻印,宜循印体,文变圆为方。

”小篆的书写特点是文字结体趋长,线条圆转流畅,而缪篆的文字则将小篆的圆转之处以方折处理。

我们来看几个例子。

这是小篆“马”字的写法。

我们再看在汉印印文中“马”字的写法。

为了适应印章方直的印体而演变成方整平直,结体也趋于平头方足。

我们再来看“军”字。

这是小篆中“军”字的写法。

我们再看看汉印印文中“军”字的处理。

2、增减笔画清代谢景卿作《汉印文韵序》时,指出:“缪篆因别为一体,屈曲填密,取纠缪之义,与隶相通,不尽与《说文》合,复其损益变化,具有精意,不可磨灭章法配合。

”我们来看两个例子,“胜”字与“迁”字在小篆中的写法如下所示。

从上图我们可以看到两字结构复杂,笔画繁多。

在有限的方寸印面中,如果照搬小篆的结体与笔画入印,处理起来是很费力的,也很难达到理想的印面效果。

缪篆将繁多的笔画简损,取得了简洁明快的美感。

我们来看看汉印中是如何简洁明快的处理这两个笔画繁多的字的。

3、长短随意小篆的结体,都为长方形,而在印章之中文字的形体则不拘一格,可以根据字数的不同或排列的因素,对字形运用长、扁、方的不同变化来适应不同的要求。

汉印风格分类引言汉印风格是指在中国传统文化背景下形成的一种独特的艺术风格。

汉印风格的特点是融合了中国汉族传统文化与西方印象派的绘画技法,展现了中国传统文化的独特魅力。

本文将对汉印风格进行分类,以便更好地理解和欣赏这一艺术风格。

一、汉印风格的起源汉印风格的起源可以追溯到20世纪初的中国。

当时,受到西方绘画艺术的影响,一批中国画家开始探索新的艺术表达方式。

这些画家秉承中国传统文化,同时吸取了西方印象派的绘画技法,创造出了独具一格的汉印风格。

二、汉印风格的特点1.饱满的色彩:汉印风格的作品通常采用丰富多彩的色彩,色彩饱和度高,给人以强烈的视觉冲击力。

2.抽象的表现形式:汉印风格强调形象的简化和抽象化,画家将事物变形、融合,以达到更加自由、表现内心情感的效果。

3.内容寓意深远:汉印风格的作品通常富含哲理和寓意,每幅作品都有深层的内涵,引发观者深入思考和联想。

4.自然与人文的融合:汉印风格的画家善于将自然与人文相结合,展现出中国传统文化与自然景观的高度统一。

画作中常常出现山水、花鸟等自然元素,与人物形成和谐的画面。

三、汉印风格的分类根据内容和表现形式的不同,汉印风格可以分为以下几种分类:1.山水画:山水画是汉印风格中最具代表性的一种表现形式。

它通过独特的绘画技法,将人物、山水与文字相结合,以表达人与自然的和谐关系。

2.花鸟画:花鸟画是以花卉、鸟类等自然元素为题材的画作。

汉印风格的花鸟画通常注重形象的简化和色彩的鲜艳,给人以跳动的生命力。

3.人物画:人物画是汉印风格中常见的表现形式,画家通过简洁有力的线条和明快饱满的色彩来表达人物的神态和个性,给人以极强的视觉冲击力。

4.抽象画:抽象画是汉印风格中的创新表现形式之一。

通过形状的简化和抽象,画家表达出内心情感和思维的世界,给观者以广阔的联想空间。

四、汉印风格的代表画家1.黄宾虹:黄宾虹是20世纪中国著名的画家和艺术教育家,他对汉印风格的发展做出了巨大贡献。

黄宾虹的作品富有创意,色彩鲜明,形象简练,给人以深刻的艺术享受。

经典汉印赏析一、汉印是啥呢?汉印啊,那可是咱中国印章史上超级重要的一部分。

就像我们现在的签名一样,在古代,汉印就是一种身份或者权力的象征。

汉印的风格多种多样,有那种特别规整、方方正正的,看着就很严肃,就好像一个严肃的老学究站在你面前。

也有一些汉印呢,虽然也是方的,但是线条特别灵动,就像在跳舞一样。

二、从印文内容看汉印1. 官印官印的印文那可讲究了。

它会有官职的名称,像什么太守印啊之类的。

这些印文往往字体比较规整,因为这可是代表官方的嘛,得有那种威严感。

你想啊,一个官员拿着印在文件上一盖,那气势就出来了。

而且官印的制作工艺也很精良,毕竟是政府要用的东西,不能马虎。

2. 私印私印就比较有趣啦。

有的私印是刻自己的名字,有的还会加上一些吉祥话呢,像“长乐”之类的。

私印的字体风格就更丰富了,有些人喜欢用篆书,篆书那种弯弯绕绕的线条,就像一幅小画一样。

还有些人会在私印里玩一些小创意,比如把字的结构稍微变一变,让整个印看起来更独特。

三、汉印的制作工艺汉印的制作可不是随随便便的。

首先得选材,有铜的、玉的,还有石头的。

不同的材料制作出来的印感觉完全不一样。

铜印呢,可能会有一种古朴的金属质感;玉印就显得很温润、高雅;石印又有一种质朴的感觉。

然后就是雕刻啦,雕刻师傅得拿着小刻刀,一笔一划地把印文刻出来。

这可需要超级高的技艺,一个不小心刻歪了一点,整个印可能就毁了。

四、汉印的艺术价值汉印在艺术上的价值可太大了。

它的布局特别精妙,每个字在小小的印面上都有自己的位置,而且相互之间还很和谐。

就像一个小团队一样,大家各司其职,共同组成一个完美的整体。

汉印的线条也很有表现力,粗的线条给人一种厚重感,细的线条又显得很灵动。

而且汉印对后来的书法和篆刻艺术影响特别大,很多书法家和篆刻家都会从汉印中汲取灵感。

五、我心中的经典汉印我特别喜欢“皇后之玺”这方汉印。

它是玉质的,白色的玉看起来特别纯洁、高贵。

印文“皇后之玺”四个字,篆书体,那线条流畅得就像水流一样。

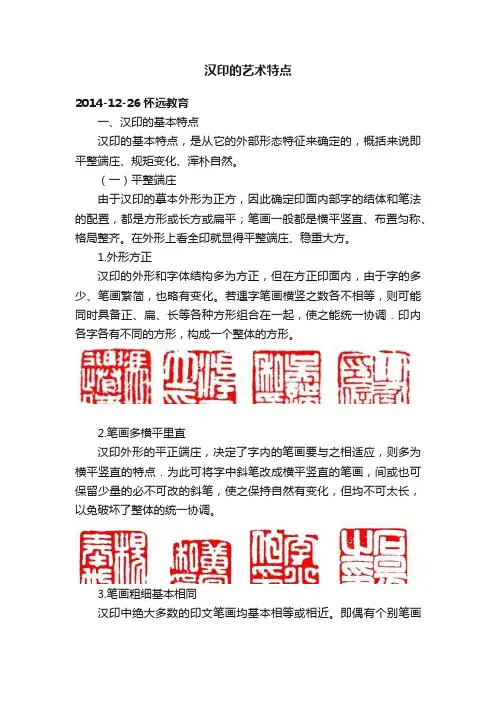

汉印的艺术特点2014-12-26 怀远教育一、汉印的基本特点汉印的基本特点,是从它的外部形态特征来确定的,概括来说即平整端庄、规矩变化、浑朴自然。

(一)平整端庄由于汉印的摹本外形为正方,因此确定印面内部字的结体和笔法的配置,都是方形或长方或扁平;笔画一般都是横平竖直、布置匀称、格局整齐。

在外形上看全印就显得平整端庄、稳重大方。

1.外形方正汉印的外形和字体结构多为方正,但在方正印面内,由于字的多少、笔画繁简,也略有变化。

若遇字笔画横竖之数各不相等,则可能同时具备正、扁、长等各种方形组合在一起,使之能统一协调.印内各字各有不同的方形,构成一个整体的方形。

2.笔画多横平里直汉印外形的平正端庄,决定了字内的笔画要与之相适应,则多为横平竖直的特点.为此可将字中斜笔改成横平竖直的笔画,间或也可保留少量的必不可改的斜笔,使之保持自然有变化,但均不可太长,以免破坏了整体的统一协调。

3.笔画粗细基本相同汉印中绝大多数的印文笔画均基本相等或相近。

即偶有个别笔画较少的字,其笔画可略粗一点,笔画较多的字,其画也可局部略细一点,否则会产生几个字之间笔画粗细的不协调。

4.笔画间距基本均匀汉印中不论笔画是粗或细,其笔画之间距离基本保持平匀相等。

偶有笔画较少之笔字,其亦略粗,间距也略宽,但不致有不协调之感。

总之,使全印笔画安排感到舒适自然。

(二)规矩变化汉印外形与印内文字结体与笔画,虽多方正、平整,显得非常有规矩,但并不平板。

其原因就是在规矩的范围内,在平整的前提下,往往有许多小小的变化,不仅没有破坏整体的统一规矩,反而显得生动有变化。

1.正中有斜在方正的结体中,在横平竖直的笔画基调上,稍有少许的斜笔,.显得生气勃勃而自然。

有的横画略为不平,竖画不直,有的斜笔则多成45度角,并有的成相互对称状,这就显得在规矩的横平竖直中掺进变化。

【篆刻讲堂】汉印形式的创作(四)汉代在中国文化史上,是一个辉煌灿烂的时代。

她在军事上的强大、经济上的全面发展,使得农业、手工业、以及相应的上层建筑,如哲学、文学、史学、科技、艺术等,都无不超越前代。

由于政治、经济、文化诸因素的影响、手工业制品也得到兴盛发展。

这些都给印章艺术的发展,创造了条件,起到了直接或间接的促进作用。

加之当时有用印之嗜,厚葬之风,生前官民皆人手一印,死后随之殉葬。

因此,汉代印章特别发展与成熟,不论在形制工艺,印钮等方面都极为完备精美,一直为后代篆刻家作为学习的典范,为广大艺术爱好者所赞赏。

为此,我们开设“篆刻讲堂”栏目,与读者分享汉印临摹、创作等相关知识。

汉印形式的创作汉印形式的创作,包括自己组织的内容和外在格式(如字法、章法、刀法等)构成诸方面的谐调统一,即带有创作的性质。

这也可说创作的初级阶段。

过去许多明清和近现代印人的所谓仿汉之作,也称之为创作,就多是指这一路而言;若从狭义方面说,则要求对汉印的诸种格式和字法能融汇贯通,博采众长而自成一格,形成自我的风貌和特色,并在刻制过程中,通过刀表现作者的笔意、思想、感情和审美观,这种融合内容、形式、情意的各种因素的作品,某些方面像汉印,但却又不全像,更主要带有作者和时代的精神,这种作品则可说是创作的高级阶段。

为了较为具体阐述汉印形式的创作,兹将有关构成因素分述于次:刀笔的表现印稿完成后,书稿上石,然后就是以刀刻石,来表现印中字法、章法、笔意和作者的思想情趣了。

刀法熟练,能充分表达作者在印稿中的意图和审美情趣,这件作品就能有决定性的成功。

如果刀不顺手、刀刻石开、石屑乱爆、线多破损多不如己意,则很难成为顺心之作。

尤其是在刻石过程中,不仅要有刀意的表现,若无刀意,则同笔书制板而成,缺少一种刀味的艺术魅力;同时在刀刻线条中,也应表现笔意,若只见刀味的剑拔弩张,而缺少笔书的内涵功力,同样也是失败的用刀。

笔意通过刀意来表现,更是丰富;刀意中有笔意的内功,而使之更具有含蓄的美。

经典汉印解析官印风格堂正大气,法度严谨,尤其以东汉官印为代表的汉印范式成熟期,笔画厚重而不失灵动,结字方正而气力充实,章法以平正为基本格局而有欹侧多变之势。

私印风格精巧温雅,用刀多舒缓平和,以从容为上,字法平实又灵动;篆法更趋向于装饰化,以至于笔画填满印面而产生了满白文这样的典型作品。

汉印对后世流派印人的影响是巨大的。

汉之后的官私印章不论面目如何,都是脱胎于汉篆汉印。

唐宋官印样式的改变使得汉印更多开始进入私印范围,汉印尤其是汉白文印成了后人不可企及的典范。

无论是王冕对汉印的模拟还是苏宣、朱简、汪关、丁敬、邓石如等对个性化审美的自觉展现,都无不是植根于汉印的再创造。

“印宗秦汉”成为篆刻学习的不二法门!陆浑左尉铜印残烂不尽在四边四角,有时会顺着笔道展开,而印面光亮如新。

此印就是如此。

四边四角的磨损残烂倒是常见,其笔道的腐蚀显出别样的韵味,让人想起黄宾虹篆书中宿墨、涨墨的神采。

只有从“浑”字尚可看见些许本来面目一那种细劲挺拔的笔道,刀刀到位。

看来篆刻创作中,刻出细劲笔道后,对其做进一步的破坏性处理也不失为一种到达浑厚的捷径。

只是,做作与自然只在一线之间,不可不察。

泰子此印金质,是西汉南越王赵眛的世子所用之僭印,“泰子”就是“太子”。

系用平口凿凿就,平口凿在刻制弧线和转角时会将笔画外侧挤出形成卷翘,后期再用刀具刮去并作简单修饰,因此笔画外侧会略微鼓出并留下毛刺,如用笔中转折的瞬间停顿或是贼毫翻出一般。

另外,从印面可以清楚看到,转折衔接处通常从线外起刀,因此会在钤印时留下痕迹,增加了印面的刀味。

后世黄牧甫就善于活用此法,线外起刀遂由秦汉时的技艺转而成为艺术家风格化的形式语言。

其中妙处,存乎一心!渭成令印此印笔画挺拔有力,刚中有柔,结字方圆兼备、整体落落大方,历经两千多年依然保存完好。

仍然关注一下印面的“十”字留红:纵横皆取斜势,仿佛将“十”字顺时针方向略微旋转。

“渭”字右下角那个曲笔非常重要。

它既是“成”字右上角折笔的对比和向上过渡,同时又与“令”、“印”两字右下角曲笔做对比。

临汉印,要找到精髓汉印是篆刻史上的第一个髙峰,爲后世开创了“汉印”的范式。

从总体风格上讲,汉印以方正平实爲大宗,缪篆入印、屈曲缜密,形神朴茂、端庄大方。

以面目不同来分,西汉婉转温厚,时见笔意;新莽印制独特,严谨温和;东汉以方爲主,浑厚茂密;魏晋方截整饬,劲健有力;南北朝法度渐失,鲜活生趣。

汉印对后世流派印人的影响是巨大的。

汉之后的官私印章不论面目如何,都是脱胎于汉篆汉印。

唐宋官印样式的改变使得汉印更多开始进入私印范围,汉印尤其是汉白文印成了后人不可企及的典范。

无论是王冕对汉印的模拟还是苏宣、朱简、汪关、丁敬、邓石如等对个性化审美的自觉展现,都无不是植根于汉印的再创造。

“印宗秦汉”成爲篆刻学习的不二法门! 勮右尉印此印四字大小不作均匀分布,而是以“勮”字爲主,其余三字爲宾,围绕“勮”做相应拉伸(如“右”)或收缩(如“尉”)。

同时将“印”向上拉伸,造成“尉”字成爲印面中笔画较多而占地最小的字。

但虽小而不显局促,反而通过短画和留红的处理更见疏朗,由此“尉”字虽小却是“印眼”。

因爲,如果说“勮”字因其笔画最多而自然写大写密是印面结构矛盾的开始,那麽“尉”的写小而写疏则是将矛盾引领向一个更高层次的平衡。

这是印面结构的辩证法,也是汉印易学难精的精义所在。

霸陵园丞此印四字分朱布白均匀,看似毫不费力,实则于点画变化上匠心独运。

从线形上看,它通过点画粗细的细微变化,让印面结构産生对比,又归于“茂密”。

如“霸”字笔画最多、结构最复杂而笔画最纤细;“丞”字笔画最少、有长斜画而笔道最粗阔,显然是爲了填满空白,不使留红过多过乱。

换一个角度,从线质上看,四字的细微变化更值得注意。

“霸”的虚灵,“陵”的沈着,“园”的圆融,“丞”的挺括,使得分布停匀的印面有了另外一层的对比。

此外,“园”、“霸”两字重心下移,“丞”、“陵”两字字势上顶,使得分布停匀的空间结构有了天地交泰的意蕴!未央厩丞此印几乎是笔笔圆弧而不见方折,起收笔浑圆,带有浓厚的书写意味。

第四章汉印的艺术特点一、汉印的墓木特点汉印的基本特点,是从它的外部形态特征来确定的,概括来说即平整端庄、规矩变化、浑朴自然。

(一)平整端庄由于汉印的摹本外形为正方,因此确定印面内部字的结体和笔法的配置,都是方形或长方或扁平;笔画一般都是横平竖直、布置匀称、格局整齐。

在外形上看全印就显得平整端庄、稳重大方。

1.外形方正汉印的外形和字体结构多为方正,但在方正印面内,由于字的多少、笔画繁简,也略有变化。

若遇字笔画横竖之数各不相等,则可能同时具备正、扁、长等各种方形组合在一起,使之能统一协调.印内各字各有不同的方形,构成一个整体的方形。

2.笔画多横平里直汉印外形的平正端庄,决定了字内的笔画要与之相适应,则多为横平竖直的特点.为此可将字中斜笔改成横平竖直的笔画,间或也可保留少量的必不可改的斜笔,使之保持自然有变化,但均不可太长,以免破坏了整体的统一协调。

3.笔画粗细基本相同汉印中绝大多数的印文笔画均基本相等或相近。

即偶有个别笔画较少的字,其笔画可略粗一点,笔画较多的字,其画也可局部略细一点,否则会产生几个字之间笔画粗细的不协调。

4.笔画间距基本均匀汉印中不论笔画是粗或细,其笔画之间距离基本保持平匀相等。

偶有笔画较少之笔字,其亦略粗,间距也略宽,但不致有不协调之感。

总之,使全印笔画安排感到舒适自然。

(二)规矩变化汉印外形与印内文字结体与笔画,虽多方正、平整,显得非常有规矩,但并不平板。

其原因就是在规矩的范围内,在平整的前提下,往往有许多小小的变化,不仅没有破坏整体的统一规矩,反而显得生动有变化。

1.正中有斜在方正的结体中,在横平竖直的笔画基调上,稍有少许的斜笔,.显得生气勃勃而自然。

有的横画略为不平,竖画不直,有的斜笔则多成45度角,并有的成相互对称状,这就显得在规矩的横平竖直中掺进变化。

2.直中有曲在横平竖直的笔画结体中,有时有一、二稍短或微曲之笔,它增加了平板中的活泼气氛,犹如平静的水面荡漾起涟漪。

3.方中有圆汉印中每个字虽是方形,笔画也多为方笔,起止处亦成方形,但常常在转角处出现外沿圆内角方的现象,这正好构成外圆内方的既对比又协调的关系,不仅没有破坏整体的方正,反而增加了笔致的变化与艺术的魅力。

篆刻印章必知:汉印特点、形制、发展、分类、制度简述中国古代玺印经过滥觞期(新石器时期)、起始期(夏商周时期)、勃发期(春秋战国时期),到汉代至魏晋时期进入了成熟期。

汉代是中国篆刻史最光辉灿烂的时期之一。

汉印以其数量、种类的繁多和艺术水平的登峰造极,在印章史上占有头等重要地位,成为后世印章的典范和学习篆刻艺术的楷模。

汉印–形制汉印凝重端庄,形制严谨朴茂,可分官印、私印两大类。

官印以白文居多,有铸有凿,值得收藏的汉官印一百图,汉朝官印高清印谱赏析,文官多用铸印,军中多急就章的凿印,其中尤以凿制的“将军”、“司马”两种官印艺术成就最高。

汉代私印中的姓名印则以端庄平正、严谨浑厚为胜。

汉初的玺印在形制上,袭用秦制。

据《晋书舆服志》载:“乘舆六玺,秦制也。

曰:皇帝行玺、皇帝之玺、皇帝信玺、天子行玺、天子之玺、天子信玺。

汉遵秦不改。

”但在现在旧谱中,能见到的汉代官印———汉将军印、侯印、丞印,不论6字4字,多没有界格。

据说,这是汉武帝太初元年以后才逐步改变的。

王莽篡汉19年当中,留下的此类文物,也精美可观!汉印铸印的字体,不论朱文(阳文)白文(阴文),篆刻入门朱白印,怎样刻白文印,怎么刻朱文印,都非常工整,平直方正,浑厚古朴,外拙内巧,端凝庄重,方中寓圆,整齐美妙。

如四字白文正方印,中间自然显出朱文十字线;若四字长短不一,笔画繁简悬殊,正中会现出一条直线。

汉印的朱文印周围的线条与内文的线条都是一样粗细,笔画间隔很均匀。

同一方印中有4个字的,也有3个字是白文、一个字是朱文的,或两个字是朱文、两个字是白文的。

这叫做朱白相间,必定是朱文的笔画多,白文的笔画少,才如此排列。

这种“分朱十二布白”的技巧,是汉印特有的风格之一。

汉印凿印,就是在铜面上直接雕凿。

这种制法,笔画有粗有细,间隔有疏有密,字形也有倾斜的,自有独特韵味。

秦末汉初兴起了隶书,其碑版文字解散篆形,一改大、小两篆以圆转笔画为主的笔势,而以直挺笔画为主并加以波捺的美化笔势,其书法则有庙堂之气,或雄浑,或秀丽,或遒劲,或飘逸。

汉白文印特点及临摹要点汉白文印的特点1.就整体章法布局而言,朱白空间基本均匀,章法稳定平衡,没有特别突兀的视觉感。

比如四字印,四字各占地四分之一,每字所占空间相当,这种均衡的构图手法,是汉印最基本的章法构图样式。

2.就单个文字而言,以方形为基,方中寓圆,内圆外方;就单个笔画而言,平直是其篆本特点,但平直太多,则显重复单调,产生僵硬、板滞的副作用,所以汉印中常常用少量的弧笔、斜笔线条,来化解这种局面,往往能收到良好的视觉效果。

3.印文笔画与笔画间的空隙大致相等。

当然,这是基本的规律,在此前提下,笔画少的字,笔画空隙略大.笔画多的字,笔画空隙略小。

这样,自然而然地在印面上就产生了一定的疏密关系。

4.印文中笔画的转折处以方为主,但不是生硬的直角,而是或大或小,略共N意,自然顺和。

汉白文印临摹要点一、选印临草汉满白文要选其精品.尤其要选汉印中有古雅之气者。

汉印本为工匠所制,水平相差较大,个别汉印,古则古矣,雅则未必,故要用心甄别。

在选印的过程中,具体而言应注意以下几点:(1)起首临摹应选字数较少的汉印为范本,以两字或四字的印为宜,随着对印章整体把握能力的提高,可逐渐选多字印进行临攀。

(2)应选择章法方正、线条质感强,笔画粗细均匀、字形端庄的白文印章.这类印典雅端庄、布局平正.不尚奇、不取巧。

临习此类印章,既可帮助初学者识篆,很快掌握入印篆字的造型规律,又能在临习的过程中把主要精力集中在刀法的运用上。

(3)避免选择线条板滞、笔画模糊、残损过多、结构狂怪和字形乖张的印。

(4)印面大小适宜。

太大不易掌控全印,太小则不易运刀,以印面边长2.5CM左右的印章为宜。

(5)先选临中粗笔画的印,其次粗笔画(满白文》、细笔画的印,最后临线条综合变化的印。

汉印技法解析第一章汉印概述中国古代印章约起源于殷商时期,发展到汉代,已经有了一千多年历史。

先秦时期的官私玺印,我们现在传统称之为古玺,而汉代官私印章则称之为汉印。

汉代印章在秦代印章的基础上进一步发展,将古代篆刻规范为一种典型的风格特征和技法程式。

汉印在中国篆刻艺术史上的地位,最重要的就在于它具有典范意义的规矩与程式。

学习汉印的规范和程式,是每一位成功印人的必修课。

一部中国文人篆刻史表明,汉代印章建立的规范和程式,并没有束缚后世印人的创造精神。

相反,它能帮助后世印人,使他们的艺术创新得到形式上的统一和精神上的升华。

深入的研究、解析汉印的风格特征和创作技法,需要有科学的、客观的态度。

第二章汉印风格的形成及衍变古代实用印章的风格特征,主要取决于官印。

私印的风格体征,基本上是追从官印。

因此,研究汉印风格特征,主要是从汉官印入手。

第一节汉印是秦印风格的发展和完善先秦古玺和汉印之间的风格差异是巨大的。

古玺文字奇奥多变,而汉印的文字和布局都是以平正、庄重为基调,由古玺到汉印之间的风格转型,是在秦代统一中国的短暂的15年期间完成的。

秦代所做的最重要的一项工作是统一文字,并确定"摹印篆"为玺印专用文字。

摹印篆为秦书八体之一,它基于小篆的形体结构而稍事方整,并且加入了秦代隶书趋于简约便易的一些笔意,以适应方形印面布局的需要。

西汉初年的官印制度基本上沿袭秦制,也基本上继承了秦代官印的风格特征。

文字笔画愈来愈平正,以致成为一种“方块字”,印面也愈来愈填满,从而使印面上的界格失去存在的意义,并且成了一种芜杂沉闷的累赘。

抛弃界格,标志着笔画匀满、形体方正的汉印风格已真正形成。

大约到汉武帝中期,摆脱秦代官印特征的典型汉印风格便已经成熟了,《霸陵园丞》(图6)、-楚永巷丞- (图7)、-康陵园令- (图8)、-整宫司丞- (图9)等印例,便是汉印风格最初的代表作。

第二节汉代官印的三种历史形态汉印风格发展演变的基本规律是:文字结体由紧而宽,笔画由细而肥,线条由圆而方,印面由不填满到填满。

汉印临摹的方法和技巧(整理稿)汉印临摹的方法和技巧(整理稿)文人摹仿汉印风格治印,如果从宋代算起,至今已有一千年;通过临摹汉印学习篆刻的方法,盛行于明代,至今也已有五百年。

因此,以临摹汉印作为学习篆刻艺术的入门途径,已经成为一种传统的学习方法。

怎样临摹汉印,也已经是一个古老的话题。

近代印人学习篆刻,有人从汉印入手,也有人从流派印入手,只要方法得当,都能有所成就。

但是,由于篆刻艺术最基本的一些审美习惯、创作原则和创作技法都包含于汉印之中,而流派印又都植根于汉印,是在汉印的基础上发展起来的,因此,从汉印入手更接近本源,取法更高,发展的路子更宽,并且可以避免沾染某一流派的积习,不为门户所囿。

所以,大多数篆刻家都认为,从临摹汉印入手而后博涉各家各派,是学习篆刻艺术的最佳途径。

至于怎样临摹汉印,正如俗话所说的,“各师傅各传授”,方法灵活,可以因人而异,不必拘泥。

关键在于明确学习的目的,从临摹中学到应该学到的东西,得到应该得到的训练。

张九私印一、临摹汉印的目的汉印垂范后世,对明清两代直至当代印人的典范意义,一是汉印总体风格的审美指导意义,二是它文字的规范和章法的程式。

这也是我们从汉印中应该学习的最主要的东西。

传世数以万计的官私汉印,是汉印风格的载体,每一方印都能传达当时印风的古老信息,都有其可供学习和借鉴的意义。

但也应该看到,在汉印风格流行的八百年间,出于不同时期、不同地区、不同印人之手的作品自有风格差异。

毫无疑问,水平也会有高下之分。

其中会有相当多的作品属于平庸之作,甚至是有缺陷的作品。

为了获得最佳效益,临摹汉印时必须根据学习目的选择汉印中的精品作为临摹范本。

因此,明确学习目的显得尤为重要。

那么,在临摹汉印的过程中,主要应该学习些什么呢,第一,学习缪篆文字,养成入印文字规范的良好习惯。

汉代缪篆文字,是用于治印的专用字体。

后世文人治印师法汉印,缪篆也就成了用以入印的最主要的字体。

尽管元明时期元朱文印是取小篆入印,而随着篆刻艺术的发展,清代印人又“以书入印”、“印外求印”,甲骨、钟鼎、碑额和各类铭刻文字均采以入印,但缪篆仍是篆刻创作最基本的字体。

这不,你要的前100方汉印作业来了。

之前写过文章,如果打算在篆刻这方面有点成就,汉印大致要完成的练习量是500方,其中前100方汉印如下:三封左尉汉官印,四等分,规范平稳,横画多于竖画,直线较多,曲线较少。

摹刻时以练习直线为主,注意每个字之内、线与线的间距,线条粗细要均匀。

像楷书里的第一步,基础里的基础。

校尉之印西汉中央政府铸印,印字下方有一小拐弯,这是秦官印的特征。

线条均匀平滑,无刀凿痕迹;线与线之间的距离基本均等。

校字上部有个小缺。

竖画较多,主要用于练习竖画,也是基本笔画练习。

骑司马印西汉官印,印字末笔仍有一个小弯(此小弯东汉以后即消失)。

横竖笔画均等,骑字笔画多。

注意两个不同的“马”。

武陵尉印汉官印,临刻此印,多了“武”字里的曲线,临时应当注意处理。

“印”字仍有最末的小尾巴。

淮阳王玺此印为汉玉印中的典范,三密一疏的典型布局。

临摹注意线条粗细基本均一,基本整齐。

体验为何不失重,应注意“淮阳玺”三字有斜笔画。

军司马丞印汉印中的五字印,极工整,做六字格式。

分三行,2—2—1分布,印字独作一行,横竖均衡,线条匀称,应注意所有字的纵横比例。

多字印较四字印,难度提高不少!弋居丞印一方工整的汉印,仔细体会:为什么这四个字,戈字那么简单,但并不觉得整个印重心不稳定,为什么?丞字,左右两只小手,为何长短不一样?印字末尾的小尾巴,为何没有了?新西河左佰长六字印里的典范新,指的新莽政府,是汉中期王莽的政权。

当时的政府颁发给地方少数民族的官印,六字六等分。

西、长、左,圆转笔画,注意体会。

朔宁王太后玺金印,规范挺拔,三字繁,三字简,注意各站位置“太”与“大”相通。

注意:“后”字的曲线!“王”字的横线的上拱!广汉大将军章这里的“大”和“朔宁王太后玺”中的“太”,是一个字,但此印浑厚,上印清雅。

此印文字多有出边,一定要格外注意。

体会“军”、“章”二字的破损意,比如“军”中部一大块白,“章”字左部的破。

尚书散郎田邑六字印,六等分。

汉印的特点及临摹注意事项

汉白文印的特点

1、就整体章法布局而言,朱白空间基本均匀,章法稳定平衡,没有特别突兀的视觉感。

比如四字印,四字各占地四分之一,每字所占空间相当,这种均衡的构图手法,是汉印最基本的章法构图样式。

2、就单个文字而言,以方形为基,方中寓圆,内圆外方;就单个笔画而言,平直是其篆本特点,但平直太多,则显重复单调,产生僵硬、板滞的副作用,所以汉印中常常用少量的弧笔、斜笔线条,来化解这种局面,往往能收到良好的视觉效果。

3、印文笔画与笔画间的空隙大致相等。

当然,这是基本的规律,在此前提下,笔画少的字,笔画空隙略大.笔画多的字,笔画空隙略小。

这样,自然而然地在印面上就产生了一定的疏密关系。

4、印文中笔画的转折处以方为主,但不是生硬的直角,而是或大或小,略带圆意,自然顺和。

汉白文印临摹要点

一、选印

临草汉满白文要选其精品.尤其要选汉印中有古雅之气者。

汉印本为工匠所制,水平相差较大,个别汉印,古则古矣,雅则未必,故要用心甄别。

在选印的过程中,具体而言应注意以下几点: (1)起首临摹应选字数较少的汉印为范本,以两字或四字的印为宜,随着对印章整体把握能力的提高,可逐渐选多字印进行临攀。

(2)应选择章法方正、线条质感强,笔画粗细均匀、字形端庄的白文印章.这类印典雅端庄、布局平正.不尚奇、不取巧。

临习此类印章,既可帮助初学者识篆,很快掌握入印篆字的造型规律,又能在临习的过程中把主要精力集中在刀法的运用上。

(3)避免选择线条板滞、笔画模糊、残损过多、结构狂怪和字形乖张的印。

(4)印面大小适宜。

太大不易掌控全印,太小则不易运刀,以印面边长2.5CM左右的印章为宜。

(5)先选临中粗笔画的印,其次粗笔画(满白文》、细笔画的印,最后临线条综合变化的印。

二、摹写

也称“渡稿”。

以薄绵料纸覆于欲临幕的印蜕上,用浓墨依样在轮廓内描出印文摹写,也称渡稿,以薄绵料纸或拷贝纸覆于欲临摹的印蜕上,用浓墨依样在轮廓内描出印文(正文),待略干后,剪下,反扣于石面上,用干净小毛笔浸少许清水,在稿上轻轻湿润,再覆上几层生宣,覆盖于墨稿之上,左手固定,用右手拇指指甲或圆头的笔杆,往返压磨匀揉,轻揭印稿纸.印文即渡于印石之上。

若石面笔画不够清楚,再用小毛笔描摹完善。

上面所谈渡稿法,是传统水印法,这种渡稿法比较稳妥,在临摹学习的过程中.字型过渡准确,缺点是习印者容易有懒惰思想,仪靠淮确的“搬移”,不动脑子,难以领会印章章法的妙处。

在进入创作阶段后,有两种方法可以避免此弊.特别是在写意类篆刻的临摹、创作中比较实用。

其

一,磨好印面后,将设计好的印稿翻过来,或用小镜子反照印稿,用刁、毛笔直接依样钩草,将印文反写于印面上.其二,用刀角直接勾写法。

以浓墨施于印面,待干透后,用刀尖在涂墨的石面上,按印稿反面的字形,照笔画勾出一线笔纹,然后用刀照印稿刊刻。

这种方法易于锻炼印人的整体控制能力,同时,线条比较灵动,方介堪及当代许多印人入印都用此法,傅嘉仪先生也是如此,以刀为笔,勾画印稿直接上石。

一如信手写篆,下刀果断,轻松自然,刻出的印线条沉着灵动,慷慨淋漓。

此法渡稿初学者不可用,待熟练后方可试用,此法刻印,可免染上小家之气,当然这种用刀直接渡稿法.大多用于白文印,对于朱文印则不奏效,仍用前面所述之水印渡稿法为妥。