轴系扭转振动计算方法的研究与分析软件的开发

- 格式:pdf

- 大小:300.42 KB

- 文档页数:5

高速旋转轴系的扭振模态实验研究1 引言对于旋转机械,扭转振动是广泛存在的,而对高速旋转机械来说,这种现象也更加明显。

现在广泛使用的扭振测量方法有相位差法、激光多普勒测扭法以及脉冲时序法,这些方法有一个共同点,就是要求待测轴上已经安装有分度结构或者有足够空间用于安装测量齿盘[1]。

而在高速旋转机械中,旋转轴往往在非常复杂的工况下运行,例如充满润滑油的变速齿轮箱,在这种高温复杂并且充满干扰的环境下是不可能用传统方法进行测量的,无论是定位元件的安装以及传感器的抗干扰性都很难保障。

虽然脉冲时序法克服了齿盘分度不均匀的影响,测量精度也较高,但是这种方法对待测轴系有严格的要求:轴的长度必须具有一定跨度来安装多个传感器;并且轴上必须安装有轮盘或者有足够的空间可以安装轮盘[2]。

对于本论文中待测的传动轴来说,大部分轴段是在密封环境中使用的,而暴露在外的轴段没有足够空间安装分度轮盘,这个时候就需要改进测试方法,选用更加节省空间的测试方法。

结合上文的介绍,本论文采用了试验台对旋转轴的扭振特性进行研究,在传感器方面,选用了美国ATI 公司的2000 系列遥测扭振传感器,一方面考虑到它的无线信号传送的优点,既传感器测得的信号不需要线材就可以很好的被接收器接收。

这样不仅很好的解决了测量高速旋转轴扭振时信号线难的问题,同时也避免了传统脉冲时序法对轴系形式有特定要求的弊端。

另一方面,因为该传感器采用了对称布置的双加速度传感器结构,所以很好消除了重力以及径向加速度的影响。

在试验中,利用现有高速旋转试验平台,用试验的方法得到了待测轴的扭振一阶固有频率,同时,利用Ansys 仿真软件计算出待测轴的模态参数,通过和实验数据的对比,证明了扭振测试系统的准确性和可靠性。

2 扭转振动测试系统扭振测试部分主要对被测旋转轴的扭转振动加速度参数进行测量。

示的是ATI 扭振传感器安装实物图:为保证扭振测试装置能够方便的安装、调整,整个测试装置设置在具有T 型滑动槽的工作平台上,同时,各传感器组件以及支架都可以方便的进行横向和纵向的位置调整,已获得更大的灵活性并满足不同传感器的安装位置要求。

船舶柴油机的轴系扭转振动的分析与研究【摘要】本文通过一些国内因轴系扭转振动而引起的断轴断桨的事故实例,来分析引起轴系扭转振动的主要原因,分析扭振主要特性,并提取一些减振和防振的基本控制措施。

【关键词】船舶柴油机轴系扭振危害分析措施在现代船舶机械工程中,船舶柴油机轴系扭转振动已经成为一个很普遍的问题,它是引起船舶动力装置故障的一个很常见的原因,国内外因轴系扭转而引起的断轴断桨的事故也屡见不鲜,随着科学水平的提高和航运业的发展,人们越来越重视船舶柴油机组的轴系扭转振动,我国《长江水系钢质船舶建造规范》和《钢质海船入级与建造规范》(简称《钢规》)和也均规定了在设计和制造船舶过程中,必须要向船级社呈报柴油机组的轴系扭转振动测量和计算报告,以此来表明轴系扭转振动的有关测量特性指标均在“规范”的允许范围内。

1 船舶柴油机轴系扭转振动现象简介凡具有弹性与惯性的物体,在外力作用下都能产生振动现象。

它在机械,建筑,电工,土木等工程中非常普遍的存在着。

振动是一种周期性的运动,在许多场合下以谐振的形式出现的,船舶振动按其特点和形式可分为三种,船体振动,机械设备及仪器仪表振动,和轴系振动。

船舶柴油机轴系振动按其形式可分为三种:扭转振动,纵向振动,横向振动。

柴油机扭转振动主要是由气缸内燃气压力周期性变化引起的,它的主要表现是轴系上各质点围绕轴系的旋转方向来回不停的扭摆,各轴段产生不相同的扭角。

纵向振动主要是由螺旋桨周期性的推力所引起的。

横向振动主要是由转抽的不平衡,如螺旋桨的悬重以及伴流不均匀产生的推力不均匀等的力的合成。

船舶由于振动引起的危害不但可以产生噪音,严重影响旅客和船员休息,还会造成仪器和仪表的损害,严重的时候甚至出现船体裂缝断轴断桨等海损事故,直接影响船舶的航行安全。

而在船舶柴油机轴系的三种振动中,产生危害最大的便是扭转振动,因扭转振动而引起的海损事故也最多,因此对扭转振动的研究也最多。

而且当柴油机轴系出现扭转振动时,一般情况下,船上不一定有振动的不适感,因此这种振动也是最容易被忽视的一种振动形式,一旦出现扭转振动被忽视,往往意味着会发生重大的事故。

基于 ANSYS的滚装船超长轴系扭转振动仿真计算摘要:针对包含调距桨液压控制装置及抱轴式轴发的滚装船超长轴系扭转振动计算的问题,通过ANSYS软件对其进行了模态分析和谐响应分析。

模态分析的结果表明在0-300Hz内OD-BOX轴、轴发转子处以及两根中间轴的连接处容易出现较大的扭转振动变形,所有扭转振动的固有频率均高于其设计频率,在轴频激励下不会出现共振,同时扭转振动的最大振动应力均小于许用应力,满足设计的要求。

谐响应分析的结果表明在整个轴在160Hz处扭转振动最为剧烈。

关键词:滚装船; 扭转振动; ANSYS; 模态分析; 谐响应Simulation of shaft torsional vibration of long shafton Ro-Ro ship based on ANSYSWei Dong-liang,Ge Ji-huanChina Merchants JinLing shipyard (Nanjing) CO.,LTD., JiangsuNanjing 210015Abstract:For the purpose of the torsional vibration calculationof long shaft with controllable-pitch propeller hydraulic controldevice and shaft generator on Ro-Ro ship, the modal and harmonic response analysis were carried out by ANSYS. The modal analysisresults show that the OD-BOX shaft, the shaft generator rotor and the joint of two intermediate shafts are easy to deform in 0-300Hz. All natural frequencies of the torsional vibration are higher than design frequency. There will be no resonance under shaft frequency excitation. The maximum vibration stress of torsional vibration is less than theallowable stress, which meets the design requirements. The harmonic response analysis results show that the shaft has the maximumtorsional vibration at 160Hz.Key words:Ro-Ro ship; Torsional vibration; ANSYS; Modal analysis; Harmonic Response0引言扭转振动是船舶轴系的振动形式之一,由于弹性作用,在其旋转的过程中,各组成部件之间会而产生大小、相位不相同的瞬时旋转速度的差异,从而产生沿旋转方向的来回扭动。

位移变化大可重新调整输入信号。

由此可见,该系统比较适用于横移跨度大的挖泥船。

如果河床变化少,用此系统更好。

以上系统采用开环形式,比较适用于对操作传统、控制精度要求不高的挖泥船。

当然也可以采用图4 主动绞车收缆绳的速度示意图图5 两种系统的缆绳速度比较闭环形式,通过对泥流量、泥浆浓度的检测等来控制横移速度,通过对压力传感器检测、泥浆浓度的检测等来控制绞刀架升降及绞刀转速。

这样可以形成一个闭环控制系统,把误差信号反馈给电控器,使之始终跟踪设定值,这样,控制精度就更高了。

综上所述,我们不难发现电液比例技术在挖泥船上的应用是很广的、必要的和可行的。

它不仅简化了繁锁的液压系统回路,而且还有利于系统功能的开发,实现计算机控制。

与国外使用的伺服系统相比,它具有可靠、节能和廉价的明显特点。

作为一种颇具特色的技术形式,它在机-电-液一体化和工程设备实现计算机控制的进程中起到了较大的作用。

对提高挖泥船液压系统的科学含量,提高挖泥船的整船质量与性能等起到重要作用,同时与目前世界先进的挖泥船液压系统相比差距明显缩小。

上海申诚液压气动公司愿为此项技术在挖泥船液压系统中的推广与应用作出努力,愿与同内疏浚行业的同仁一起为我国大江大河治理贡献力量。

船舶推进轴系扭振计算软件 利用Borland C ++开发的船舶推进轴系扭振计算软件具有强大的功能,能够完成内河船舶或钢质海船的单支船舶推进轴系和多分支船舶推进轴系的扭转振动计算。

计算结果以船舶推进轴系扭振计算书的形式输出(图形和表格),主要内容包括临界转速、振型、相对振幅矢量和、各阶各谐次的总放大系数、轴段的扭振附加应力及联轴器和齿轮箱输入端扭矩等。

本软件具有强大的全屏幕数据编辑功能(在屏幕下输入数据并自动生成数据文件和扭振当量系统模型)、友好的人机交互界面,使用非常方便。

本软件具有独立的打印驱动程序、自带汉字字库,图形清晰美观,计算精度高。

软件中所用的公式和标准均采用中国船舶检验局推荐的公式和标准,其计算结果完全满足中华人民共和国内河船舶和钢质海船建造规范要求。

基于传递函数的多缸内燃机轴系扭振数值计算方法

研究的开题报告

一、研究背景

随着汽车工业的不断发展,内燃机的性能也在不断提高,但内燃机

的振动和噪声问题仍然是制约其进一步发展的一个重要问题。

其中,多

缸内燃机燃气交替和曲轴转动不平衡等因素都会引起扭振问题,严重影

响内燃机的使用寿命和车辆的行驶舒适性。

因此,对于多缸内燃机轴系

扭振的数值计算方法研究具有重要的理论和实际意义。

二、研究内容

本文旨在基于传递函数的方法,研究多缸内燃机轴系扭振的数值计

算方法,具体研究内容包括:

1. 对多缸内燃机的结构进行分析,建立多缸内燃机的扭振模型;

2. 建立多缸内燃机的传递函数模型,分析燃气交替和曲轴转动不平

衡等因素对扭振的影响;

3. 对传递函数模型进行数值计算和仿真,并与实验数据进行对比,

验证计算方法的准确性和可靠性;

4. 探究多种参数对于多缸内燃机轴系扭振的影响,如缸径、活塞质量、行程、曲柄偏心量等。

三、研究意义

本文的研究成果将对多缸内燃机的设计和优化提供理论支持,为提

高多缸内燃机的使用寿命和提升车辆的行驶舒适性提供技术保障。

同时,还将为相关领域的研究提供参考,推动内燃机行业的发展。

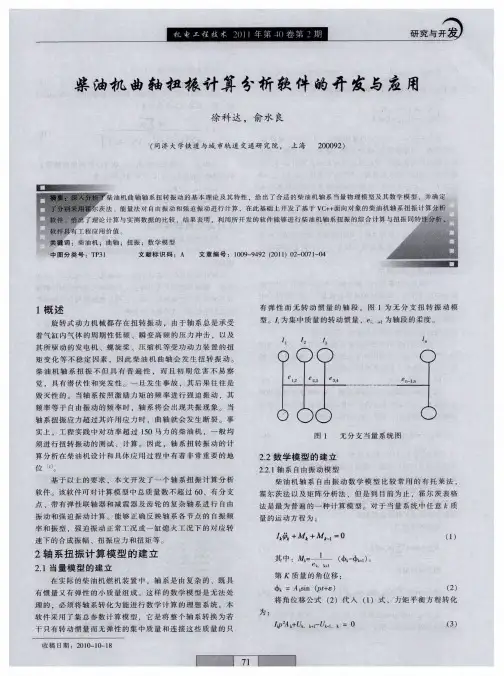

柴油机曲轴扭振计算分析软件的开发与应用徐科达;俞水良【摘要】深入分析了柴油机曲轴轴系扭转振动的基本理论及其特性,给出了合适的柴油机轴系当量物理模型及其数学模型,并确定了分别采刚霍尔茨法、能量法对自由振动和强迫振动进行计算,在此基础上开发了基于VC++面向对象的柴油机轴系扭振计算分析软件,给出了理论计算与实测数据的比较,结果表明,利用所开发的软件能够进行柴油机轴系扭振的综合计算与扭振同特性分析.软件具有工程应用价值.【期刊名称】《机电工程技术》【年(卷),期】2011(040)002【总页数】4页(P71-74)【关键词】柴油机;曲轴;扭振;数学模型【作者】徐科达;俞水良【作者单位】同济大学铁道与城市轨道交通研究院,上海,200092;同济大学铁道与城市轨道交通研究院,上海,200092【正文语种】中文【中图分类】TP311 概述旋转式动力机械都存在扭转振动,由于轴系总是承受着气缸内气体的周期性低频、瞬变高频的压力冲击,以及其所驱动的发电机、螺旋桨、压缩机等受功动力装置的扭矩变化等不稳定因素,因此柴油机曲轴会发生扭转振动。

柴油机轴系扭振不但具有普遍性,而且初期危害不易察觉,具有潜伏性和突发性。

一旦发生事故,其后果往往是毁灭性的。

当轴系按照激励力矩的频率进行强迫振动,其频率等于自由振动的频率时,轴系将会出现共振现象。

当轴系扭振应力超过其许用应力时,曲轴就会发生断裂。

事实上,工程实践中对功率超过150马力的柴油机,一般均须进行扭转振动的测试、计算。

因此,轴系扭转振动的计算分析在柴油机设计和具体应用过程中有着非常重要的地位[1]。

基于以上的要求,本文开发了一个轴系扭振计算分析软件。

该软件可对计算模型中总质量数不超过60、有分支点、带有弹性联轴器和减震器及齿轮的复杂轴系进行自由振动和强迫振动计算。

能够正确反映轴系各节点的自振频率和振型,强迫振动正常工况或一缸熄火工况下的对应转速下的合成振幅、扭振应力和扭矩等。

“轴系扭转振动霍尔茨计算法软件”开发成功在云南首次应用

于船舶计算

梁洪

【期刊名称】《珠江水运》

【年(卷),期】1994(000)006

【摘要】根据国家有关规定,船舶单机功率等于或大于220千瓦的主柴油机,其推进系统和柴油机发电系统,应进行轴系扭振计算。

4月26日下午,由云南省造船学会航运学组开发、并在昆明主持召开的“轴系扭转振动霍尔茨计算法软件评审会”,由云南大学、云南工学院、昆明船舶总公司、省造船学会、省交通厅等单位组成的专家评审组认为:该软件开发有一定的理论深度和较高的实用价值,对云南省设计较大功率船舶具有重要意义。

【总页数】1页(P25-25)

【作者】梁洪

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】U664

【相关文献】

1.船舶复杂轴系扭转振动计算研究 [J], 赵进刚;刘刚;王伟吉

2.浅述船舶轴系扭转振动的计算方法 [J], 徐昌鑫

3.船舶柴油机轴系有阻尼强迫扭振计算的扩展霍尔茨法 [J], 吴杰长;陈国钧;庞之洋

4.船舶推进轴系扭转振动应用软件开发研究 [J], 周瑞平;杨建国;张升平

5.船舶轴系扭转振动计算的Riccati传递矩阵法 [J], 张洪田;汤儒涛

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

毕业设计(论文)轴类零件扭转振动测试方法研究学生姓名:学号:学部(系):机械与电气工程学部专业年级: 09级机械设计制造及其自动化指导教师:职称或学位:教授2013 年 5 月27日目录摘要 (3)关键词 (3)Abstract (4)Key Words (4)1.绪论 (4)1.1课题概述 (5)1.1.1课题背景 (5)1.1.2研究目的及意义 (5)1.2轴类扭振测量技术的发展现状 (6)1.2.1 轴类扭振测量技术国外研究现状 (6)1.2.2 轴类扭振测量技术国内研究现状 (7)1.3扭振测试仪器的发展现状 (7)1.4论文主要内容及结构安排 (9)2.轴类扭振测量方法分析 (10)2.1 接触测量法 (10)2.2非接触测量法 (11)2.3调制解调法 (14)2.4本章小结 (14)3.模态分析基本理论 (14)3.1 理论模态分析基本理论 (15)3.1.1 背景概述 (15)3.1.2模态理论分析 (15)3.2试验模态分析基本理论 (16)3.2.1背景概述 (16)3.2.2模态激振方法 (17)3.2.3模态分析系统 (18)3.3试验模态分析步骤 (18)3.4本章小结 (19)4.扭转振动试验模态分析 (19)4.1 试验方案 (20)4.1.1试件的设计思想 (20)4.1.2基于MSC-Nastran 转轴模态仿真分析.. 错误!未定义书签。

4.1.3仿真分析结果 ...................... 错误!未定义书签。

4.2 模态试验系统 ........................... 错误!未定义书签。

4.3模态试验过程 (21)4.3试验结果与分析 (27)4.4 本章小结 (29)5.总结与展望 (29)5.1 全文总结 (29)5.2 工作展望 (30)参考文献 (30)致谢 (32)轴类零件扭转振动测试方法研究摘要扭转振动问题普遍存在于各种旋转机械中。

高速旋转轴系的扭振模态分析与实验研究的开题报告1.研究背景在高速机械领域中,旋转轴系的振动问题一直是制约机械高速运转的重要技术问题之一。

其中,扭振问题是一种特殊的振动现象,它会对高速旋转轴系造成严重的破坏,甚至会对整个机械系统带来严重的影响。

近年来,随着先进制造技术的不断发展,高速旋转轴系的设计和制造技术也得到了很大的提高,但扭振问题仍然难以解决。

因此,对高速旋转轴系扭振模态的分析和实验研究具有重要的理论和应用价值。

2.研究目的和意义本研究的主要目的是对高速旋转轴系的扭振模态进行分析和实验研究,探究扭振问题的本质和机理,为解决扭振问题提供理论支持和设计指导。

具体研究意义如下:(1)揭示高速旋转轴系扭振问题的本质和机理,为解决这一问题提供理论基础。

(2)分析高速旋转轴系扭振模态的特点和振动特性,为高速旋转轴系的设计和制造优化提供指导意见。

(3)实验研究高速旋转轴系扭振问题,验证分析结果的准确性和实用性。

3.研究内容和方法本研究的主要内容为高速旋转轴系扭振模态的分析和实验研究。

主要研究方法如下:(1)理论分析:采用力学和振动学的理论方法,建立高速旋转轴系扭振模态的数学模型,分析振动特性和机理。

(2)数值模拟:采用有限元分析方法,对高速旋转轴系扭振模态进行数值模拟,分析其动力学特性和振动特性。

(3)实验研究:采用实验室测试设备,进行高速旋转轴系扭振模态的实验研究,验证分析结果的可靠性和实用性。

4.研究计划和进度安排本研究预计的时间为两年,具体计划和进度安排如下:第一年:(1)文献综述,对高速旋转轴系扭振问题的研究现状进行梳理和对比,明确本研究的位置和重点。

(2)建立高速旋转轴系扭振模态的理论模型,分析其振动特性和机理,并进行数值模拟验证。

(3)设计和制造高速旋转轴系测试设备,并进行扭振实验研究。

第二年:(1)分析实验数据,验证理论分析和数值模拟结果的可靠性和准确性。

(2)总结研究成果,撰写论文和相关学术论文,参加学术会议进行交流和展示。

船舶推进轴系扭振计算matlab编程

船舶推进轴系扭振是指推进轴、轴承和耦合器等部件在旋转运动中发生的扭转振动现象。

为了准确计算船舶推进轴系的扭振,可以利用Matlab编程实现。

下面是一些相关的参考内容。

1. 定义船舶推进轴系的几何参数:包括轴系的扭转刚度、惯性矩、质量分布,以及扭振模态数等。

这些参数可以通过船舶设计资料或者实测数据获得。

2. 构建数学模型:根据系统动力学原理,可以建立船舶推进轴系的数学模型。

一般可以采用受迫振动方程来描述扭振现象。

模型包括系统的扭转动力学方程和轴系的边界条件。

3. 采用有限差分法求解:对船舶推进轴系的数学模型进行离散化处理,将连续变量离散为一系列离散点的函数值。

然后,可以利用有限差分法求解离散化后的方程组。

有限差分法将微分方程转化为代数方程,通过迭代求解得到结果。

4. 实现Matlab代码:根据数学模型和有限差分法,可以用Matlab编程实现船舶推进轴系的扭振计算程序。

具体实现包

括读入系统参数、初始化变量、求解扭振方程组、绘制扭振模态等。

5. 分析和验证结果:通过Matlab计算得到的扭振结果,可以

进行分析和验证。

可以绘制扭振频率响应曲线、模态振型图等,对系统的扭振特性进行评估。

6. 参数优化和实验验证:根据计算结果,可以对船舶推进轴系的参数进行调整和优化。

然后,利用实验对优化后的系统进行验证,以验证计算结果的准确性和可靠性。

总之,通过Matlab编程实现船舶推进轴系扭振的计算可以较为准确地评估船舶系统的扭振特性。

这有助于优化设计和预防扭振引起的故障。

硕士论文基于希尔伯特变换的轴系扭振测量技术研究摘要本文分析了国内外扭振检测技术的发展和现状,介绍了一种用软件实现扭振检测的方法,该方法是基于希尔伯特变换解调原理。

该检测模块设计是以DSP处理器为核心,首先通过FPGA控制A/D采集输入的调制信号,然后将其经过FIR带通滤波器处理后储存在FPGA芯片中的双口RAM中,再由DSP提取处理,用希尔伯特变换算法对信号进行频率解调,最后由DSP的USB接口输出解调后的数据,从而能准确分离出扭振信号。

论文首先介绍了基于希尔伯特变换实现扭振检测的原理及技术,其次介绍了调制模块的硬件架构和软件平台的构建,然后介绍了该模块的硬件电路的设计,包括DSP外设及配置,FPGA实现FIR滤波器及双口RAM的设计,A/D转换接口电路等;最后文章重点介绍了在DSP中实现希尔伯特变换频率解调的软件设计。

本文的研究结果具有较大的工程实际意义,对于轴系的扭振检测具有一定的参考价值。

关键词:DSP,FPGA,希尔伯特变换,相位解调,扭振检测IAbstract 硕士论文AbstractThe development and current situation of domestic and foreign torsional vibration testing technology are analyzed in this thesis. We introduce a software method which can detect torsional vibration, based on Hilbert transformation demodulation. The design is based on DSP processor, at first the A/D picks up the signals controlled by FPGA; the signals are processed through the filter and stored in the dual-port RAM of the FPGA chip.And then the signals are processed by the method of frequency demodulation of Hilbert transform. At last, the outputs are sended to computer, and then we can accurately isolate the frequency from torsional vibration signals.Firstly, the theory and technology of the Hilbert transformation based detection of torsinal vibration are introduced. Secondly, the hardware design and the set up of software platform are put forward and discussed, and the design of the hardware is also introduced,including the connection of DSP and the dual-port RAM,A/D, the external interface and configuration of DSP and FPGA; Finally, the software of this system are introduced which are the core part of this thesis. Including the frequency demodulation of Hilbert transformation are implemented by DSP, the control of dual-RAM via FPGA.The result of this research is provided with great signality of practical engineering and a valuable reference for detecting of torsional vibration.Key Word: DSP,FPGA,the Hilbert transformation,frequency demodulation,torsionalvibration detectingII硕士论文基于希尔伯特变换的轴系扭振测量技术研究目录摘要 (I)Abstract (II)1 绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 国内外轴系扭振检测的发展及现状 (1)1.3 论文主要内容及结构安排 (3)2 轴系扭振检测的设计方案 (4)2.1 扭振信号的产生原理 (4)2.2 设计方案 (6)2.3 本章小结 (7)3 希尔伯特变换及解调原理 (8)3.1 希尔伯特变换的定义和性质 (8)3.2 希尔伯特变换的实现方法 (8)3.3 希尔伯特变换解调原理 ...........................................................................................103.4 本章小结 ...................................................................................................................114解调模块的硬件设计 (12)4.1 A/D转换接口电路设计 ............................................................................................124.1.1 FPGA的介绍及芯片选择 (12)4.1.2 A/D芯片介绍 (13)4.1.3 A/D转换接口电路设计 (16)4.2 FPGA的外围配置电路设计 .....................................................................................184.2.1 FPGA的时钟及电源电路 (18)4.2.2 FPGA的加载电路 (19)4.3 DSP介绍及芯片选择................................................................................................204.3.1 DSP的配置及应用电路 (22)4.3.2 DSP的EMIF模块 (25)4.4 双口RAM的硬件实现 ............................................................................................294.5 本章小节 ...................................................................................................................315 FPGA的逻辑设计及解调模块的软件设计 (32)5.1 FPGA的逻辑设计 .....................................................................................................325.1.1 FIR带通滤波器的设计 (33)III目录硕士论文5.1.2双口RAM的设计 (36)5.2 软件实现希尔伯特变换解调 ...................................................................................385.2.1 CCS的介绍 (38)5.2.2 DSPLIB库函数的介绍 (41)5.2.3 利用希尔伯特变换实现软件解调 (42)5.3 本章小节 ...................................................................................................................446仿真结果 (45)6.1 系统仿真环境 ...........................................................................................................456.2 双口RAM的仿真测试 ............................................................................................466.3 希尔伯特变换频率解调的仿真 ...............................................................................476.3.1 MATLAB仿真 (47)6.3.2 CCS软件仿真 (51)6.4 本章小结 ...................................................................................................................537 总结与展望 (54)7.1 总结 ...........................................................................................................................547.2 展望 ...........................................................................................................................54 致谢 ......................................................................... 错误!未定义书签。