药物毒理学长期毒性试验

- 格式:pptx

- 大小:159.10 KB

- 文档页数:24

中药、天然药物长期毒性研究技术指导原则二OO五年三月指导原则编号: 【Z】GPT3-1目录一、概述二、基本原则(一)实验管理(二)具体问题具体分析(三)整体性(四)试验设计三、基本容(一)受试物(二)试验动物(三)给药途径(五)给药期限(六)给药剂量(七)观察指标(八)观察指标的时间和次数(九)结果及分析(十)综合评价(十一)其他考虑四、不同情况的中药、天然药物长期毒性试验的要求五、参考文献六、附录(一)长期毒性试验的给药期限(二)长期毒性试验中一般需检测的指标(三)毒性药材七、著者. . . .中药、天然药物长期毒性研究技术指导原则一、概述:长期毒性试验是重复给药的毒性试验的总称,描述动物重复接受受试物后的毒性特征,它是非临床安全性评价的重要容。

中华人民国卫生部于1994年颁发的《中药新药研究指南》和国家药品监督管理局 1999年颁发的《中药新药药理毒理研究的技术要求》,对于统一、规中药长期毒性试验,推动我国中药的研究和开发起到了积极的作用。

但随着新药研究手段的不断改进,对中药、天然药物认识的进一步深入,这些要求越来越表现出它的局限性。

长期毒性试验的主要目的应包括以下五个方面:①预测受试物可能引起的临床不良反应,包括不良反应的性质、程度、剂量-反应和时间-反应关系、可逆性等;②推测受试物重复给药的临床毒性靶器官或靶组织;③预测临床试验的起始剂量和重复用药的安全剂量围;④提示临床试验中需重点监测的指标;⑤为临床试验中的解毒或解救措施提供参考信息。

中药在我国已有几千年的应用历史,有丰富的临床应用经验,相对化学药而言多数中药具有毒性较低的特点。

但是,中药的低毒和无毒是相对的。

当前,各种新技术、新工艺不断应用于中药新药的开发,而且从中药、天然药物中提取的有效成分、有效部位及其制剂日益增多,已不完全等同于传统意义上的中药,因此对其非临床安全性评价应给予足够的重视。

长期毒性试验周期长,耗资高,工作量大,若因试验设计不合理,或所进行的试验未充分揭示中药的毒性特征,则会造成人力、物力、财力的浪费,也会影响新药的研究速度。

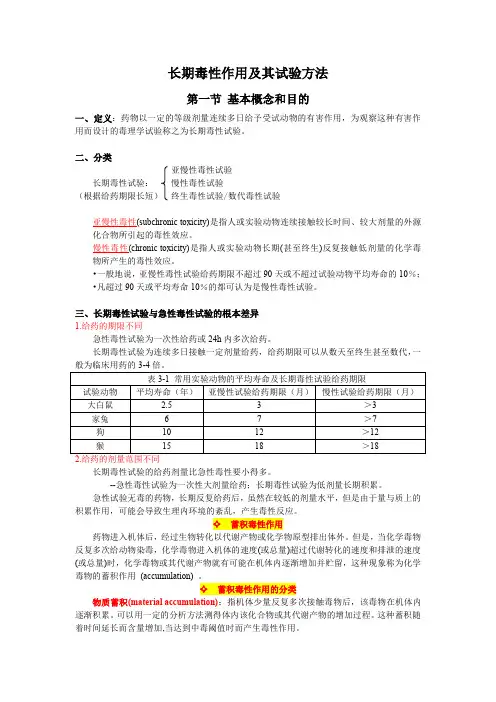

(完整word版)药物毒理学考试重点以及习题药物毒理学复习题一、名词解释药物毒理学:一门研究药物对机体有害作用及其规律的学科。

主要包括新药临床前安全性评价、临床试验以及临床合理用药。

LD50半数致死量,即能够引起50%试验动物死亡的药物浓度或者剂量。

ED50(median effective dose)半数有效量,即能使50%动物治疗有效的的药物浓度。

治疗指数(therapeutic index)TI=LD50/ED50.半数致死量与半数有效量的比值。

通常TI大的药物比TI值小的药物更安全。

安全范围(margin of safety)ED95~LD5或者ED99~LD1之间的距离。

该值越大越好毒物:(toxicant):通常是指人工制造的有毒物质,广义上可涉及合成或者生物类药物。

毒素(toxin):一般是指天然存在的毒性物质,如蛇毒、箭蛙毒、砒霜等。

靶部位(target site):机体吸收药物后,被药物造成损害的部位。

量反应(graded response)毒性效应强弱和呈连续性增减的量变的反应。

质反应(all-or-none response)毒性效应只能用全或无、阴性或阳性表示的反应。

变态反应(allergic reaction)是一类免疫反应。

非肽类药物作为半抗原与机体蛋白结合后,经敏感化过程而发生的反应,也称为过敏反应。

常见于过敏体质的病人。

特异质反应(idiosyncrasy)药理遗传异常,对某些药物反应异于常人。

通常反应严重程度与剂量成比例,药理拮抗药解救可能有效。

但其不是免疫异常反应,因此没有预先致敏过程。

毒性反应(toxic reaction)在剂量过大或者药物在体内蓄积过多时,对用药者靶组织(器官)发生的危害反应。

迟发性毒性作用(delayed toxicity)毒性作用在给药很久以后才出现。

如母亲为了防止流产服用了己烯雌酚,胎儿在子宫内接触到了药物,女婴可能在20~30年后患阴道癌。

.药物毒性试验指标1.急性毒性试验一、半数致死量(LD50)的测定(一)目的:观察受试物一次给予动物后,所产生的毒性反应和死亡情况。

(二)动物分组和剂量1.动物:一般用小白鼠8周龄,体重18---22g(同次试验体重相差不超过2g)大白鼠6~8周龄,体重120--150g,同次试验体重相差不超过10g。

2.受试物:溶于水的做成溶液,不溶于水的做成混悬液.(三)试验方法1.剂量:一般选用3一5个剂量,各剂量间剂距根据受试物情况和预试结果而定。

2.给药途径和容积:给药途径:应与临床试验的途径相一致。

口服药物应灌胃给药,一、二类新药应采用两种途径给药,其中一种应为推荐临床研究的给药途径。

水溶性好的药物还应测定静脉给药的急性毒性。

给药容积:小白鼠禁食(12~16小时),不禁水,按体重计算:灌胃(ig)不超过0. 4ml/ 10g体重。

大白鼠禁食(12~16小时),不禁水、灌胃(ig),不超过3ml/只。

3.测定LD:将动物按体重随机分组,每组至少10只(雌雄各半)。

给受试物后立即观察50动物反应情况,每天观察一次连续观察七天。

详细逐天记录动物毒性反应情况及死亡分布,并用适当的统计学方法(申报时应说明方法名称)计算出LD值及95%可信限。

504.观察毒性反应:给受试物后应严密观察反应情况,并记录动物的外观、行为活动、精神状态、食欲(饲料消耗量)、大、小便及其颜色、被毛、肤色、呼吸、鼻、眼、口腔有无异常分泌物,体重变化以及死亡等情况。

死亡动物应及时进行尸检,发现病变器官应做病理组织学检查。

若发现中毒反应或死亡率一与动物的性别有明显相关时,则应选择性别敏感的动物进行复试。

(四)试验报告和结果评价应详细具体,包括试验日期、动物的规格、性别、数量、受试物来源及含量、试验方法。

LD 值及其95%可信限,以及各剂量组的死亡率,或最大耐受量的值及其相当于临床剂量的50倍数.详细报告实验过程中动物出现的中毒表现及致死症状,综合评价受试物毒性大小。

药学专业药物安全评价里常见毒理学问题的解析与应对引言药物安全评价是药学专业中至关重要的一部分,它涉及到药物的毒理学问题。

毒理学是研究物质对生物体产生的不良效应的科学,对于药物的研发、生产和使用具有重要意义。

本文将对药学专业药物安全评价中常见的毒理学问题进行解析与应对。

一、急性毒性评价急性毒性评价是对药物在短期内对生物体产生的不良效应进行评估。

常见的评价方法包括LD50试验和急性毒性症状观察。

然而,这些方法存在一定的局限性,因为动物实验并不能完全代表人体的反应。

因此,我们需要结合其他评价方法,如体外细胞毒性测试和计算机模拟等,来综合评估药物的急性毒性。

二、慢性毒性评价慢性毒性评价是对药物在长期使用过程中可能产生的不良效应进行评估。

常见的评价方法包括长期动物实验和流行病学调查。

然而,这些方法需要耗费大量时间和资源,并且结果并不总是准确可靠。

因此,我们需要引入新的评价方法,如基因表达谱分析和体外器官模型等,来更好地评估药物的慢性毒性。

三、致畸性评价致畸性评价是对药物是否具有致畸作用进行评估。

常见的评价方法包括动物胚胎发育试验和细胞遗传毒性试验。

然而,这些方法存在一定的局限性,因为动物实验并不能完全代表人体的反应。

因此,我们需要结合其他评价方法,如体外胚胎发育模型和计算机模拟等,来综合评估药物的致畸性。

四、肝毒性评价肝毒性评价是对药物是否对肝脏产生不良影响进行评估。

肝脏是药物代谢的主要器官,因此对于药物的肝毒性进行评估非常重要。

常见的评价方法包括肝脏组织切片观察和肝功能指标检测。

然而,这些方法只能提供肝脏受损的表面信息,无法深入了解药物对肝脏的具体影响。

因此,我们需要引入新的评价方法,如肝脏细胞培养和肝脏组织工程等,来更好地评估药物的肝毒性。

五、心脏毒性评价心脏毒性评价是对药物是否对心脏产生不良影响进行评估。

心脏是人体最重要的器官之一,对于药物的心脏毒性进行评估非常重要。

常见的评价方法包括心电图监测和心肌细胞培养。

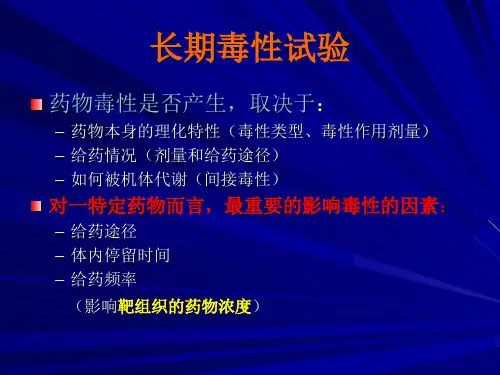

2015年02月12日 来源:实验动物管理与实用技术手册 作者:徐国景 易工城 唐利军孔利佳 责任编辑:lmjinfo摘要:一般而言,长期毒性试验至少需设高、中、低三个剂量给药组和一个溶媒(或辅料)对照组.必要时还须设立空白对照组或阳性对照组。

一般而言,长期毒性试验至少需设高、中、低三个剂量给药组和一个溶媒(或辅料)对照组.必要时还须设立空白对照组或阳性对照组。

因为理论上群体中毒性反应的发生率随暴露量的增加而增加,所以高剂量原则上应使动物产生明显的毒性反应,甚至出现个别动物死亡现象, 但死亡数不得超过20%以上;为考察毒性反应剂量一反应关系,应在高剂量和低剂量之间设立中剂量。

中剂量组应相当于药效学试验的高剂量,应使实验动物发生轻微或中等程度的毒性反应;低剂量组原则上应高于整体动物最佳药效学试验的有效剂量,并不使动物出现毒性反应;空白对照组应给予溶媒或其他赋形剂;正常对照组应口服等容量蒸馆水,注射给药时则应注射等容量生理盐水。

长期毒性试验的给药周期取决于临床用药时间的长短,这是国际上普遍推行的原则,各国或国际药政管理组织在执行时有所不同(见表 4-5-9)。

对于西药来讲,总的原则是临床给药期的3~4倍。

中国中药毒理学研究指导原则是规定2倍以上,最长不超过半年(见表4-5-10);对于生物制品的试验周期,不仅要参考临床疗程,还要考虑反复给药产生抗体的时间,一旦产生抗体则应停止给药。

长期毒理学试验研究中,剂量设计有多种,主要有半数致死量法、药物代谢动力学法、最大耐受量法、拟用临床剂量法、等效剂量法等。

1.半数致死量法 (LD50 法 )即根据药物急性毒理学试验测定的LD50值决定三个组的剂量。

如果急性毒理与长期毒理试验使用的是同一种实验动物,那么对大鼠而言,高、中、低三个剂量组可使用1/10、1 /50、l/lOO的LD50 值;对犬而言,高、中、低三个剂量组可使用1/20、1/25、1/50的LD5 0值。

名词解释1.血脑屏障:是指血液-脑组织间液和血液-脑脊液间的屏障,由血液-脑屏障、脑脊液-脑屏障和血液-脑脊液屏障三个屏障构成。

2.内分泌系统:是一种整合性的调节机制,通过分泌特殊的化学物质来实现对有机体的控制与调节。

3.药物依赖性:也称药物成瘾性,是精神活性物质与机体长期相互作用下造成的一种精神状态(有时也包括身体状态),表现为强制性地连续不断地使用该药物的行为和其他反应,目的是去感受该药物所产生欣快性精神效应,或是为了避免由于停用该药物引发的戒断症状所带来的严重不适感。

4.直接致癌物:指进入机体后不需经代谢活化,直接与细胞生物大分子(DNA、RNA、蛋白质)作用而诱发细胞癌变的化学物质。

5.间接致癌物:指进入机体后需经细胞内微粒体混合功能氧化酶系统等代谢活化后才具有致癌性的化学物质。

6.促癌物:此类物质本身并无致癌性,严格的说不属于致癌物,但它可以与致癌物协同作用,诱发突变细胞克隆扩增,促进癌的发生;或在致癌物作用之后,反复作用与细胞,加速癌细胞发展成为癌瘤。

7.促癌剂:具有促癌作用的物质,通过促进突变细胞的克隆扩增而发挥致癌作用。

8.前致癌物:未经代谢活化的间接致癌物称为前致癌物或原致癌物。

9.辅致癌物:有些化学物质既非引发剂,也非促长剂,本身并不致癌,但能增强引发剂和促长剂的作用,即能加速致癌作用的过程。

10.药物的暴露:通过对暴露、时间依赖性的靶器官剂量与毒性作用关系研究解释毒性作用机制。

11.急性毒性试验:又称单次给药毒性试验,系研究实验动物一次或24小时内多次给予受试物后一定时间内所产生的毒性反应,观察期至少为14天。

最大耐受剂量(浓度):(MTD)指动物能够耐受的而不引起动物死亡的最高剂量。

最小致死剂量(浓度):(MLD)引起个别受试动物出现死亡的剂量LD50:(半数致死量)预期引起50%动物死亡的剂量,该值是经统计学处理所推算出的结果。

12.长期毒性实验:又称重复给药毒性试验,是研究实验动物重复给予较大剂量的受试物后产生的毒性反应特征,药物非临床安全性评价的重要内容。

《药物毒理学》复习要点整理《药物毒理学》复习要点整理许华⽼师部分1、药物毒理学: 研究药物对机体的毒性反应、中毒机制及其防治⽅法的⼀门独⽴的学科,它也是药理学研究不可缺少的内容之⼀。

是研究药物对⽣命有机体有害作⽤的科学是毒理学的分⽀学科之⼀是⼀门与药学、药理学、临床药物治疗学密切相关和交叉的药学边缘学科。

2、毒物: 指在⼀定条件下,以较⼩剂量进⼊机体就能⼲扰正常的⽣化过程或⽣理功能,引起暂时或永久性的病理改变,甚⾄危及⽣命的化学物质。

3、终毒物: 指与内源靶分⼦(如受体、酶、DNA、微丝蛋⽩、脂质)反应或严重地改变⽣物学(微)环境、启动结构和(或)功能⽽表现出毒性的物质。

4、治疗指数: 药物的LD50和 ED50的⽐值称为治疗指数 (therapeutic index,TI),⽤以表⽰药物的安全性。

TI= LD50/ ED50此值越⼤越安全。

但仅仅⽤TI来判断两个药物的安全性并完全可靠5、毒性反应 : 在剂量过⼤、⽤药时间过长或体内药物蓄积过多时对机体的危害性的反应。

如异烟肼-肝损伤;氯霉素-灰婴综合征等.6、毒代动⼒学: 运⽤药代动⼒学的原理和⽅法,定量地研究毒性剂量下药物在动物体内的吸收、分布、代谢、排泄过程及其特点, 进⽽探讨药物毒性发⽣和发展规律性的⼀门学科。

7、半数致死量LD50: 指动物单次⼤剂量给药或在24⼩时内接受多次⼤剂量受试药物后,引起50%动物死亡的剂量。

8、安全范围: LD5和ED95 的⽐值,称作安全范围。

MOS=LD5/ED9越⼤越安全9、最⼤耐受量(MTD):指动物单次⼤剂量给药或在24⼩时内接受多次⼤剂量受试药物后,不引起动物死亡的最⼤给药量的试验。

10、停药反应: 长期⽤药因减量太快或突然停药时引起的不良反应,包括“反跳现象”(原病复发或加重)及“停药症状”(病⼈出现⼀些原来疾病没有的症状)。

11、镇痛剂肾病: Analgesicnephropathy,AN,指由于长期滥⽤或⼤剂量使⽤⾮甾体镇痛药物,所引起的慢性⼩管间质损害和(或)肾乳头坏死,此种疾病被称为镇痛剂肾病。

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.化学药物长期毒性试验技术指导原则一、概述长期毒性试验(重复给药毒性试验)是药物非临床安全性评价的核心内容,它与急性毒性、生殖毒性以及致癌性等毒理学研究有着密切的联系,是药物从药学研究进入临床试验的重要环节。

在药物开发的过程中,长期毒性试验的目的是通过重复给药的动物试验表征受试物的毒性作用,预测其可能对人体产生的不良反应,降低临床试验受试者和药品上市后使用人群的用药风险。

具体包括以下五个方面:①预测受试物可能引起的临床不良反应,包括不良反应的性质、程度、剂量-反应关系和时间-反应关系、可逆性等;②判断受试物反复给药的毒性靶器官或靶组织;③推测临床试验的起始剂量和重复用药的安全剂量范围;④提示临床试验中需重点监测的指标;⑤还可以为临床试验中的解毒或解救措施提供参考。

必须强调的是,长期毒性试验的最终目的是为临床试验和临床用药服务。

本指导原则旨在为长期毒性试验提供技术参考,同时也希望能够对药品的技术审评工作提供帮助,促进药品审评机构与药品注册申请人之间就长期毒性试验达成更为广泛的共识。

本指导原则为化学药物长期毒性试验的一般性原则,仅代表目前对于长期毒性试验的基本认识,其中的内容不完全是进行药物长期毒性试验时必须完成的内容。

具体药物的长期毒性试验应在本指导原则的基础上,根据药物的自身特点制订试验方案。

二、立题原则药物开发的背景和基础研究资料各不相同,在进行长期毒性试验之前应对药物的已有资料进行综合分析,判断是否可以通过已有资料达到长期毒性试验的目的,为临床试验和临床用药提供支持。

原则上,如果已有资料尚不能达到长期毒性试验的目的,从保证临床用药安全的角度就应该进行长期毒性试验;反之,则可以不必进行长期毒性试验。

三、基本原则(一)试验管理根据《中华人民共和国药品管理法》的规定,药物的长期毒性试验必须执行《药物非临床研究质量管理规范》。

药物毒理学重点[药物毒理学重点总结]一、名词解释1. 药物毒理学:是一门关于研究药物对机体有害作用的科学。

2. 量效关系:药物的毒性毒副作用效应在一定的范围内成比例,称为量效关系。

3. 治疗指数:通常将药物实验动物的LD50和半数有效量ED50的比值称为治疗指数,用以表示药物的安全性。

4. 致畸性:指生殖细胞在器官子代发生期给予某种药物后,引起的永久性结构或功能畸形,称为致畸性。

5. 急性毒性试验:指机体(实验动物)一日内一次或多次接触药物产生毒性反应,甚至引起死亡。

6.有毒:指具有产生一种未预料到或有害于健康作用的构造。

7.毒性:指理化或生物物质对机体的任何有毒作用。

8.毒物:指人工制造的毒性物质,广义上可包括药物。

9.毒素:一般指由存天然存在的毒性物质。

10.毒性反应:指在剂量精子过大或药物在体内蓄积过多时,对用药者靶组织发生的危害性反应。

11.药物的局部毒性作用:药物仅在首次接触的局部产生毒性效应。

12.全身毒性:药物被吸收进入循环分布于全身效应。

13终毒物:指与内源性靶分子起作用,并导致结构和功能的毒性作用化学物质。

二、填空题1. 毒理学研究任务根据目的的不同可分为:(1)描述性毒理学(2)机制毒理学(3)应用毒理学2. 从临床应用角度可将药物毒性作用分为(1)变态反应(2)毒性反应(3)致癌性(4)生殖毒性和幼体毒性(5)致突变理论性和遗传毒性(6)特异质反应3. 免疫系统根据消化系统其功能的不同,可分为:(1)中枢免疫系统(2)外周免疫系统(3)免疫细胞等3个组织层次。

4. 药物对机体神经系统毒性反应可分为(1)易感性(2)过敏性(3)自身免疫性疾病。

5. 肼屈嗪、异烟肼、普鲁卡因胺三种药物具有1)自身免疫性,表现为2)系统红斑狼疮综合征。

6. 常见的药物对肝脏损害的类型有(1)肝细胞蜕变死亡、(2)脂肪肝、(3)胆汁淤积、(4)血管损伤、(5)肝硬化、(6)肿瘤等。

7. 药物对神经系统毒性作用类型可分为(1)神经元损害(2)髓鞘损害(3)轴索损害(4)影响乙酰胆碱功能等四类。

1.药物毒性作用包括哪些类型?并分别解释其含义(1)一般毒性反应:在治疗剂量下不出现,仅在剂量过大、用药时间过长或体内药物蓄积过多时才出现的反应(2)变态反应:机体对药物产生的免疫反应。

非肽类药物作为半抗原与机体蛋白结合后,经过敏化过程而发生的反应(3)致癌作用(4)生殖毒性和发育毒性:生殖毒性指针对育龄人群,用药后对生殖系统及与生育相关的神经或内分泌系统产生的毒性/发育毒性指出生前接触药物,从而影响个体从受精卵到性成熟青春期的生长发育过程。

关注药物对胚胎的影响,特别是药物的致畸毒性(5)致突变与遗传毒性:某些药物或化学物质可以损伤人类或哺乳动物的遗传物质而发生突变作用,从而产生对人类本身及后代的影响(6)特异质反应:用药者有先天性遗传异常,对某些药物反应特别敏感,出现的反应性质可能与常人不同(7)依耐性:生理依耐性、精神依耐性2.试述新药临床前毒理学研究的目的、意义及局限性(1)目的是通过研究出现毒性反应的症状、程度、剂量、时间、靶器官以及损伤的可逆性;安全剂量及安全范围,从而预测人类临床用药的可能毒性,以制定防治措施;同时推算临床研究的安全参考剂量和安全范围;为新药进一步结构改造提供依据。

(2)意义:确保临床用药安全(3)局限:仍不能完全排除新药上临床时的风险。

(4)原因:1)新药本身产生的新的药理毒理学特征,可能超出了人们现有的预测水平。

2)另一方面来自现有毒理学评价手段,可能不能完全适应新药评价的需要,动物实验还存在很多缺陷。

有以下五点:①试验动物和人对药物反应的种属差异。

①试验动物的数量有限,难以发现发生率低的毒性反应。

①常规毒性试验所用的动物多系实验室培育的品种,反应较单一,而临床病人很广泛且对药物的敏感性各不相同。

①毒性试验所用的动物多是健康的,而临床用药病人可能有多种疾病。

①动物毒性试验中采用大剂量的做法也与临床用药相差甚远,特别是毒性低给药量很大的药,实验结果可能会产生假象。

3.试述副作用与毒性作用的区别(1)副作用:在正常剂量情况下出现与用药目的无关的反应。