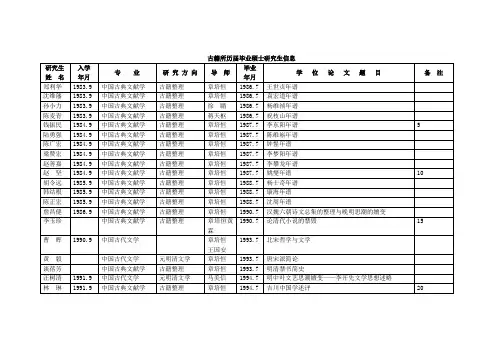

中国古代文学研究中心(附古籍所)历届博士研究生信息

- 格式:doc

- 大小:397.50 KB

- 文档页数:10

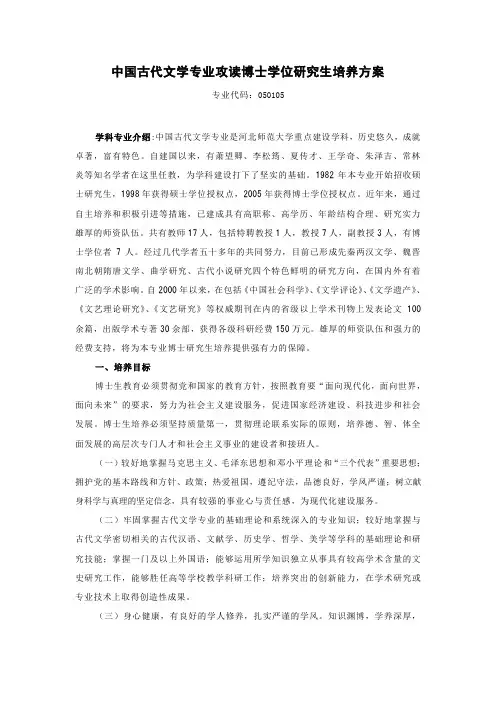

中国古代文学专业攻读博士学位研究生培养方案专业代码:050105学科专业介绍:中国古代文学专业是河北师范大学重点建设学科,历史悠久,成就卓著,富有特色。

自建国以来,有萧望卿、李松筠、夏传才、王学奇、朱泽吉、常林炎等知名学者在这里任教,为学科建设打下了坚实的基础。

1982年本专业开始招收硕士研究生,1998年获得硕士学位授权点,2005年获得博士学位授权点。

近年来,通过自主培养和积极引进等措施,已建成具有高职称、高学历、年龄结构合理、研究实力雄厚的师资队伍。

共有教师17人,包括特聘教授1人,教授7人,副教授3人,有博士学位者7人。

经过几代学者五十多年的共同努力,目前已形成先秦两汉文学、魏晋南北朝隋唐文学、曲学研究、古代小说研究四个特色鲜明的研究方向,在国内外有着广泛的学术影响。

自2000年以来,在包括《中国社会科学》、《文学评论》、《文学遗产》、《文艺理论研究》、《文艺研究》等权威期刊在内的省级以上学术刊物上发表论文100余篇,出版学术专著30余部,获得各级科研经费150万元。

雄厚的师资队伍和强力的经费支持,将为本专业博士研究生培养提供强有力的保障。

一、培养目标博士生教育必须贯彻党和国家的教育方针,按照教育要“面向现代化,面向世界,面向未来”的要求,努力为社会主义建设服务,促进国家经济建设、科技进步和社会发展。

博士生培养必须坚持质量第一,贯彻理论联系实际的原则,培养德、智、体全面发展的高层次专门人才和社会主义事业的建设者和接班人。

(一)较好地掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论和“三个代表”重要思想;拥护党的基本路线和方针、政策;热爱祖国,遵纪守法,品德良好,学风严谨;树立献身科学与真理的坚定信念,具有较强的事业心与责任感,为现代化建设服务。

(二)牢固掌握古代文学专业的基础理论和系统深入的专业知识;较好地掌握与古代文学密切相关的古代汉语、文献学、历史学、哲学、美学等学科的基础理论和研究技能;掌握一门及以上外国语;能够运用所学知识独立从事具有较高学术含量的文史研究工作,能够胜任高等学校教学科研工作;培养突出的创新能力,在学术研究或专业技术上取得创造性成果。

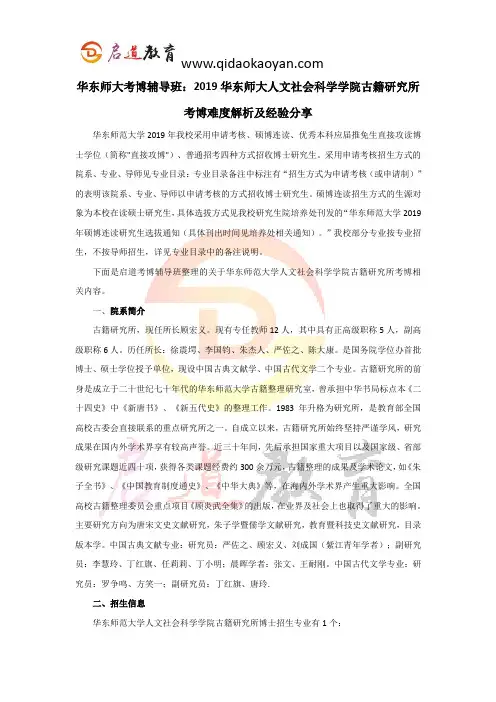

华东师大考博辅导班:2019华东师大人文社会科学学院古籍研究所考博难度解析及经验分享华东师范大学2019年我校采用申请考核、硕博连读、优秀本科应届推免生直接攻读博士学位(简称"直接攻博")、普通招考四种方式招收博士研究生。

采用申请考核招生方式的院系、专业、导师见专业目录:专业目录备注中标注有“招生方式为申请考核(或申请制)”的表明该院系、专业、导师以申请考核的方式招收博士研究生。

硕博连读招生方式的生源对象为本校在读硕士研究生,具体选拔方式见我校研究生院培养处刊发的“华东师范大学2019年硕博连读研究生选拔通知(具体刊出时间见培养处相关通知)。

”我校部分专业按专业招生,不按导师招生,详见专业目录中的备注说明。

下面是启道考博辅导班整理的关于华东师范大学人文社会科学学院古籍研究所考博相关内容。

一、院系简介古籍研究所,现任所长顾宏义。

现有专任教师12人,其中具有正高级职称5人,副高级职称6人。

历任所长:徐震堮、李国钧、朱杰人、严佐之、陈大康。

是国务院学位办首批博士、硕士学位授予单位,现设中国古典文献学、中国古代文学二个专业。

古籍研究所的前身是成立于二十世纪七十年代的华东师范大学古籍整理研究室,曾承担中华书局标点本《二十四史》中《新唐书》、《新五代史》的整理工作。

1983年升格为研究所,是教育部全国高校古委会直接联系的重点研究所之一。

自成立以来,古籍研究所始终坚持严谨学风,研究成果在国内外学术界享有较高声誉。

近三十年间,先后承担国家重大项目以及国家级、省部级研究课题近四十项,获得各类课题经费约300余万元,古籍整理的成果及学术论文,如《朱子全书》、《中国教育制度通史》、《中华大典》等,在海内外学术界产生重大影响。

全国高校古籍整理委员会重点项目《顾炎武全集》的出版,在业界及社会上也取得了重大的影响。

主要研究方向为唐宋文史文献研究,朱子学暨儒学文献研究,教育暨科技史文献研究,目录版本学。

中国古典文献专业:研究员:严佐之、顾宏义、刘成国(紫江青年学者);副研究员:李慧玲、丁红旗、任莉莉、丁小明;晨晖学者:张文、王耐刚。

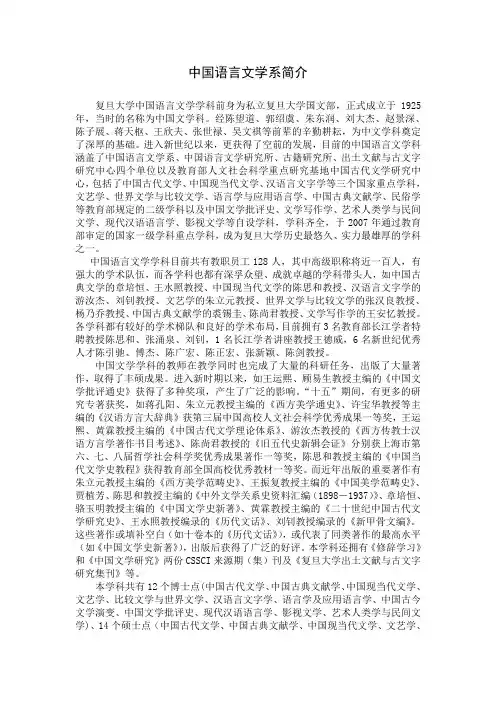

中国语言文学系简介复旦大学中国语言文学学科前身为私立复旦大学国文部,正式成立于1925年,当时的名称为中国文学科。

经陈望道、郭绍虞、朱东润、刘大杰、赵景深、陈子展、蒋天枢、王欣夫、张世禄、吴文祺等前辈的辛勤耕耘,为中文学科奠定了深厚的基础。

进入新世纪以来,更获得了空前的发展,目前的中国语言文学科涵盖了中国语言文学系、中国语言文学研究所、古籍研究所、出土文献与古文字研究中心四个单位以及教育部人文社会科学重点研究基地中国古代文学研究中心,包括了中国古代文学、中国现当代文学、汉语言文字学等三个国家重点学科,文艺学、世界文学与比较文学、语言学与应用语言学、中国古典文献学、民俗学等教育部规定的二级学科以及中国文学批评史、文学写作学、艺术人类学与民间文学、现代汉语语言学、影视文学等自设学科,学科齐全,于2007年通过教育部审定的国家一级学科重点学科,成为复旦大学历史最悠久、实力最雄厚的学科之一。

中国语言文学学科目前共有教职员工128人,其中高级职称将近一百人,有强大的学术队伍,而各学科也都有深孚众望、成就卓越的学科带头人,如中国古典文学的章培恒、王水照教授、中国现当代文学的陈思和教授、汉语言文字学的游汝杰、刘钊教授、文艺学的朱立元教授、世界文学与比较文学的张汉良教授、杨乃乔教授、中国古典文献学的裘锡圭、陈尚君教授、文学写作学的王安忆教授。

各学科都有较好的学术梯队和良好的学术布局,目前拥有3名教育部长江学者特聘教授陈思和、张涌泉、刘钊,1名长江学者讲座教授王德威,6名新世纪优秀人才陈引驰、傅杰、陈广宏、陈正宏、张新颖、陈剑教授。

中国文学学科的教师在教学同时也完成了大量的科研任务,出版了大量著作,取得了丰硕成果。

进入新时期以来,如王运熙、顾易生教授主编的《中国文学批评通史》获得了多种奖项,产生了广泛的影响。

“十五”期间,有更多的研究专著获奖,如蒋孔阳、朱立元教授主编的《西方美学通史》、许宝华教授等主编的《汉语方言大辞典》获第三届中国高校人文社会科学优秀成果一等奖,王运熙、黄霖教授主编的《中国古代文学理论体系》、游汝杰教授的《西方传教士汉语方言学著作书目考述》、陈尚君教授的《旧五代史新辑会证》分别获上海市第六、七、八届哲学社会科学奖优秀成果著作一等奖,陈思和教授主编的《中国当代文学史教程》获得教育部全国高校优秀教材一等奖。

中国古代文学博士点整理中国古代文学是中华民族宝贵的文化遗产,具有丰富多样的特点和独特的艺术风格。

在中国古代文学的发展过程中,形成了许多重要的文学流派和代表作品,对后世文学创作产生了深远的影响。

中国古代文学博士点是一个研究中国古代文学的学位,涵盖了广泛的研究领域和学科内容。

中国古代文学博士点的研究内容囊括了各个时期和各个流派的文学作品,研究领域包括古代诗歌、古代戏剧、古代散文等。

博士点的学位要求学生具备扎实的文学理论基础,熟悉古代文学作品,能够进行深入的研究和分析。

学生需要撰写一篇博士论文,展示对特定领域或特定作品的深入研究,并经过严格的学术评审,才能获得博士学位。

中国古代文学博士点的研究领域非常广泛,可以涉及到从先秦时期到明清时期的文学作品,包括《诗经》、《楚辞》、《史记》、《汉赋》、《唐诗》,以及元曲、明清小说等。

学生可以选择不同的时期和不同的流派进行专门研究,深入探讨古代文学作品的艺术特点、文化内涵和历史地位。

中国古代文学博士点的学习和研究需要有一定的基础知识和研究方法。

首先,学生需要掌握古代文学理论和批评方法,理解古代文学作品的审美风格和创作技巧。

其次,学生需要具备一定的文化背景知识,了解古代社会、历史和文化的发展背景,深入理解古代文学作品的意义和价值。

此外,学生还需要具备一定的外语能力,研究国外学者对中国古代文学的研究成果,开展学术交流和合作。

中国古代文学博士点的研究成果对于传承和弘扬中华民族优秀传统文化,推动文化产业发展、文化研究、文学创作等方面都具有重要的意义。

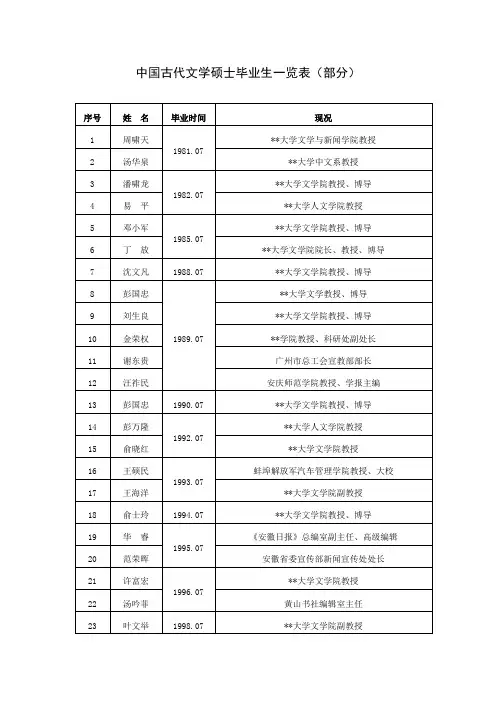

博士研究生毕业后可从事高等教育教师、研究员等职业,也可投身文化产业、文学编辑、文化传媒等工作,为中华民族优秀传统文化的传播和发展贡献力量。

总的来说,中国古代文学博士点是一个研究中国古代文学的学位,涵盖了广泛的研究领域和学科内容。

通过深入研究古代文学作品,学生可以了解中国古代文化的瑰宝,培养高水平的研究能力和学术素养,并为中华民族传统文化的传承和发展作出贡献。

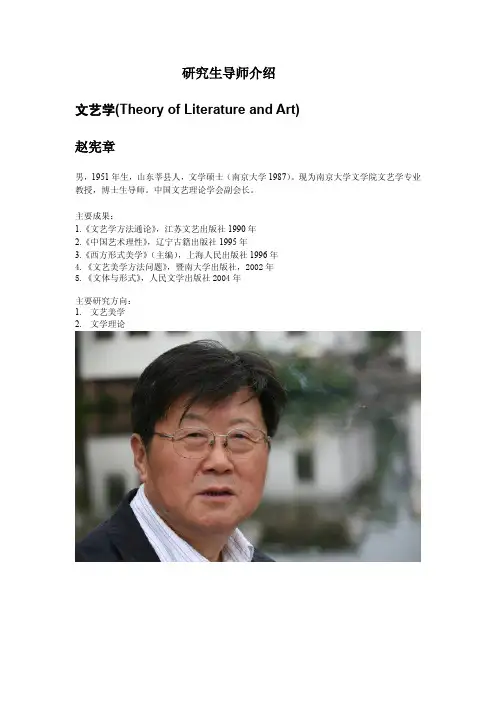

研究生导师介绍文艺学(Theory of Literature and Art)赵宪章男,1951年生,山东莘县人,文学硕士(南京大学1987)。

现为南京大学文学院文艺学专业教授,博士生导师。

中国文艺理论学会副会长。

主要成果:1.《文艺学方法通论》,江苏文艺出版社1990年2.《中国艺术理性》,辽宁古籍出版社1995年3.《西方形式美学》(主编),上海人民出版社1996年4.《文艺美学方法问题》,暨南大学出版社,2002年5.《文体与形式》,人民文学出版社2004年主要研究方向:1. 文艺美学2. 文学理论周宪男,1954年生于南京,江苏金坛人。

文学学士(南京师范大学1982),哲学硕士(北京大学1988),文学博士(南京大学1998)。

现为南京大学文学院文艺学专业教授,博士生导师。

主要成果:1.《视觉文化的转向》,北京大学出版社2008年2.《文化表征与文化研究》,北京大学出版社2007年3.《审美现代性批判》,商务印书馆2005年4.《20世纪西方美学》,高等教育出版社2004年5.《超越文学——文学的文化哲学思考》,上海三联书店1997年版主要研究方向:1.文学理论2.美学3.文化研究胡有清男,1949年生,江苏南京人。

文学硕士(南京大学1984),文学博士(南京大学1996)。

现为南京大学文学院文艺学专业教授,博士生导师。

主要成果:1.《文艺学论纲》,南京大学出版社1999年2.《中国现代文学中的纯艺术思潮》(系列论文),《中国社会科学》1997年第3期等刊物发表。

3.《文科理论教学论》,南京大学出版社1999年主要研究方向:1. 文艺学基础理论2. 中国现当代文艺思想研究男,1957年生,江苏无锡人。

哲学学士(武汉大学1982),文学硕士(广西师范大学1988),文学博士(山东大学1991)。

现为南京大学中文系文艺学专业教授,博士生导师。

主要成果:1.《审美幻象研究》,广西师范大学出版社1995年2.《马克思主义现代美学问题》,人民文学出版社2001年3.《审美幻象与审美人类学》,广西师范大学出版社2002年4. 《美学》,(主编)高等教育出版社2001年5. 《审美意识形态》,(译著)广西师范大学出版社1987年主要研究方向:1.国外马克思主义美学2.审美人类学女,1953年生于上海,浙江宁波人。

杭州师范大学研究生导师信息表姓名:刘正平性别:男出生年月:1975.11.25所在学院(部门):中国古代文学与文献研究中心所在专业:中国古典文献学最后学历:研究生最后学位:博士攻读专业:中国古代文学职称:副研究员导师类别:硕士生导师联系电话:手机:E-mail:zhpliuhz@ gs2125@个人主要简历:1995.9-1999.6,西北师范大学,本科,学士,汉语言文学教育。

1999.9-2002.6,西北师范大学,研究生,硕士,古典文献学。

2002.9-2005.6,复旦大学,研究生,博士,中国古代文学。

研究方向:唐宋文学文献、宗教与中国文学主要成果:1.刘正平《隋唐五代韵书、类书、总集的编纂与文化建设》,《西北成人教育学报》2001年第3期。

2.刘正平《〈续资治通鉴〉西夏史事点校疑误举隅》,《宁夏社会科学》2002年第3期。

3.刘正平《国外敦煌学及敦煌佛教研究概述》,《西北成人教育学报》2003年第2期。

4.刘正平、黄晓霞《“穷神变,测幽微”与张彦远的绘画理论》,《兰州学刊》2004年第4期。

5.刘正平《佛教“神变”与〈大宝积经〉的神变思想》,复旦大学吴兆路等主编《中国学研究》2004年第7辑。

6.刘正平《唐代俗讲与佛教神变月斋戒》,戒幢佛学研究所编《戒幢佛学》2004年第3卷。

7.刘正平《中国古代山岳崇拜与笔记小说中的岳神形象》,四川大学中国俗文化研究所编《新国学》2005年第5卷。

8.刘正平《唐五代道教法术与道教小说》,四川大学中国俗文化研究所编《新国学》2006年第6卷。

9.刘正平、王志鹏《唐代俗讲与佛教八关斋戒之关系》,《敦煌研究》2005年第2期。

10.刘正平《〈山海经〉刑天神话再解读》,《宗教学研究》2005年第2期。

11.刘正平《亦庄亦怪:志怪传奇小说创作主体的双重人格特征》,《中国文学研究》,2006年第3期。

《人大复印资料•中国古代、近代文学》2007年第1期全文转载。

12.刘正平《唐五代文言小说虎故事的巫术文化解读》,《宗教学研究》2006年第3期。

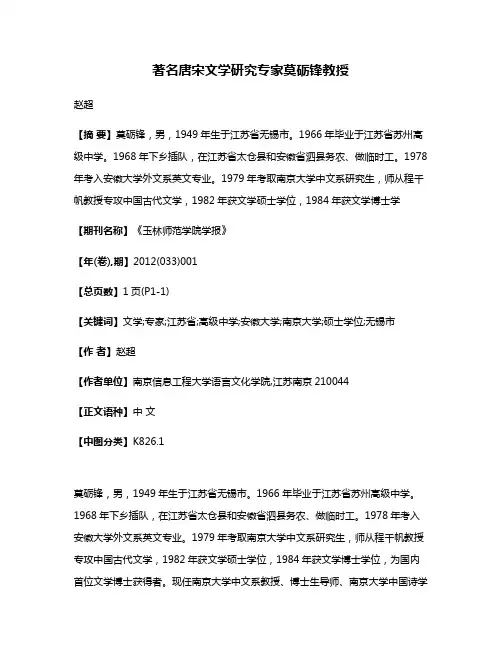

著名唐宋文学研究专家莫砺锋教授赵超【摘要】莫砺锋,男,1949年生于江苏省无锡市。

1966年毕业于江苏省苏州高级中学。

1968年下乡插队,在江苏省太仓县和安徽省泗县务农、做临时工。

1978年考入安徽大学外文系英文专业。

1979年考取南京大学中文系研究生,师从程千帆教授专攻中国古代文学,1982年获文学硕士学位,1984年获文学博士学【期刊名称】《玉林师范学院学报》【年(卷),期】2012(033)001【总页数】1页(P1-1)【关键词】文学;专家;江苏省;高级中学;安徽大学;南京大学;硕士学位;无锡市【作者】赵超【作者单位】南京信息工程大学语言文化学院,江苏南京210044【正文语种】中文【中图分类】K826.1莫砺锋,男,1949年生于江苏省无锡市。

1966年毕业于江苏省苏州高级中学。

1968年下乡插队,在江苏省太仓县和安徽省泗县务农、做临时工。

1978年考入安徽大学外文系英文专业。

1979年考取南京大学中文系研究生,师从程千帆教授专攻中国古代文学,1982年获文学硕士学位,1984年获文学博士学位,为国内首位文学博士获得者。

现任南京大学中文系教授、博士生导师、南京大学中国诗学研究中心主任,并任江苏省政协常委,江苏省政协文史委员会主任,学术兼职有全国古籍整理与出版规划领导小组成员、教育部人文素质教育指导委员会委员、教育部中文学科教学指导委员会委员、教育部社会科学委员会委员、中国韵文学会理事、中国古代文学理论学会理事、中国唐代文学学会常务理事、中国宋代文学学会副会长、中国杜甫研究会副会长、中国陆游研究会会长、复旦大学中国古代文学研究中心学术委员、武汉大学中国传统文化研究中心学术委员、安徽师范大学中国诗学研究中心学术委员。

莫砺锋先生长期从事中国古代文学研究,尤长于唐宋文学研究,对唐宋文学大家杜甫、苏轼、黄庭坚、陆游等有深入研究,对唐宋时期的文学思想、文学流派、文学现象有全面把握。

发表学术论文百余篇,出版专著多种,其学术著作有《江西诗派研究》(1986年)、《杜甫评传》(1993年)、《中国文学史·宋代卷》(1998年)、《朱熹文学研究》(2001年)、《古典诗学的文化观照》(2005年)、《杜甫诗歌讲演录》(2007年)、《唐宋诗歌论集》(2007年)等。

中国古代文学研究的中心与边界(1)【内容提要】自中国古代文学学科建立以来,存在的突出矛盾之一就是古代的文学创作实践与现代研究中文学观念的差异问题。

本文从古今文学观念的同异辨析入手,认为可以采用“文学性”此一具有弹性的概念,从审美性与文体两方面来确立古代文学研究的中心要素,同时可以向各个领域无限延伸,从而形成一个既包容广泛,又中心明确的学科整体。

在现代学术史上,中国古代文学学科的形成,像许多其他学科一样,是建立在西方的理论范畴基础之上的。

从这个意义上说,没有西方理论的介人,就不可能建立中国古代文学学科。

当然,在本学科的形成过程中,也并不是不存在问题,我以为其中有两个问题至今仍没有得到彻底的解决:一是古今文学观念的差异问题,二是中西文学观念的差异问题。

就第一个问题看,中西方都曾经在历史上形成过杂文学的观念,将纯审美的文学从各种文体里独立出来在西方是19世纪以来的事,在中国则是20世纪以来的事。

第二个问题是中西双方的文学观念都是在各自的创作实践中产生的,而中西方的创作实践是存在较大差异的。

比如中国文学创作的主流是诗歌,而西方的创作主流则是叙事文学,因此中国文学理论与批评的主体是诗话,而西方则是重叙事的戏剧小说理论。

如果仅就叙事文学来说,中国的叙事文写作与理论主要集中在历史著作领域,因而缺乏虚构的理念,西方的叙事文学则集中于史诗、戏剧与小说,因而其虚构叙事的实践与理论均很发达。

正是由于这两个主要问题的存在,所以在中国古代文学学科形成的过程中就不能不存在现代文学观念与古代研究对象之间是否一致的大问题。

当然,20世纪的中国学者也并不是没有意识到这些问题的存在,也曾为此进行过不懈的努力与探索。

某些学者曾主张保持中国原有的杂文学观念以维护中国的学术传统,章太炎先生就在《国故论衡·文学论略》中说:“文学者,以有文字著于竹帛,故谓之文;论其法式,谓之文学。

”而且许多学者还发现西方的传统文学理论也是颇为庞杂的,如顾实《中国文学史大纲》在介绍文学一词的含义时,就将英文的“literature”概括为学问学识、书籍文库与文学诗文等数项内涵,并且与中国的文学作一对比,发现中国文学也是兼具学问、诗书、学者、官吏数义。

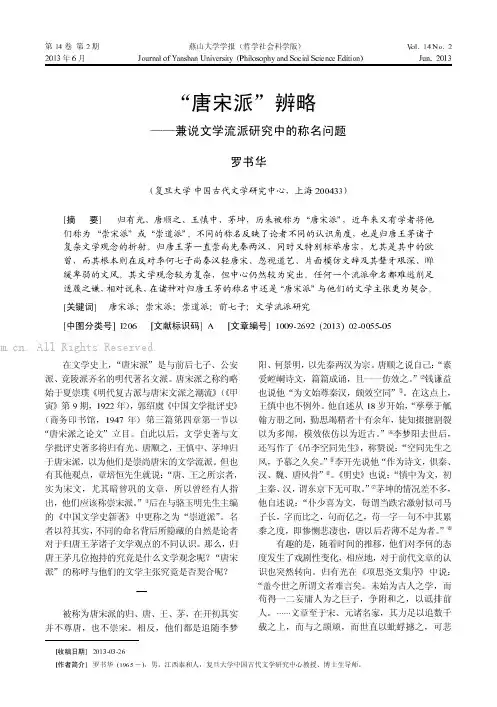

民初艳情尺牍与写情小说□罗紫鹏(复旦大学中国古代文学研究中心,上海200433)摘要:民国初年各类书信尺牍的出版一度高涨,而其中的艳情尺牍因其骈四俪六的绮艳文风尤为一时风尚,特别是以徐枕亚等人为代表的旧派小说家陆续发表的一些‚创作型‛、‚代言体‛书牍,在一笔操办往复书信的过程中,竟使其具有了小说的情节和架构,具有了类似于《玉梨魂》一派写情小说的特点。

然而到底是此类艳情尺牍的创作和出版催生了《玉梨魂》一类兼具书信体特点的小说的出现,还是民初《玉梨魂》等写情小说的流行刺激了艳情尺牍的出版和流行呢?笔者通过比较明清以来言情小说的基本情况,认为尺牍在小说中的运用一直存在,民初艳情尺牍的出版和风行应该是源自于写情小说的影响。

关键词:民国初年;艳情尺牍;言情小说;《玉梨魂》〔中图分类号〕I207〃42〔文献标识码〕A〔文章编号〕1003-6547(2014)10-0139-04尺牍作为古代辞章之一种一直是古人文集的重要组成部分,但即使是尺牍特别盛行的时期,〔1〕其出版盛况也总不及民国初年。

由于技术的革新,民初出版业盛况空前,一个较明显的例子便是尺牍的出版热潮,其中又有所谓艳情尺牍的刊刻出售,又有终篇充斥艳牍的写情小说的流行。

而关于尺牍的出版、艳情尺牍及写情小说的具体情形及其相互间有无特别的关系却少为我们注意———艳情尺牍仅是尺牍出版类型中之一种还是它另具有作为文章以外的意义,传统文言尺牍在写情小说中具有什么样的作用,其与书信体小说的关系如何?下文笔者就这些疑问试述自己的看法和观点。

一、民国时尺牍的出版情况民初尺牍的出版热闹非凡,这从清末以来各大期刊报纸的广告页或广告栏便可见一斑。

其中的出版广告‚小说类‛外基本上全是‚尺牍类‛,且尺牍内容之全面,分类之细密让人叹为观止。

在各种‚学生尺牍‛、‚商人尺牍‛、‚政界尺牍‛、‚恋爱尺牍‛之后还有综合性的尺牍大全,如沈瓶庵编的《中华尺牍大全》,贺群上编的《新分类尺牍大全》、王有珩的《交际尺牍大全》等等。

中国语言文学博士点汇总1.引言1.1 概述博士点是指高等学府设置的授予博士学位的科研机构或研究方向。

在中国语言文学领域,存在许多博士点,为研究生提供深入学术研究和学术交流的平台。

本文将对中国语言文学博士点进行汇总和分析。

中国语言文学博士点的数量和分布状况是我们关注的重点。

博士点的数量是衡量一个学科实力的重要指标之一。

通过对中国语言文学博士点的概述,我们可以了解到该领域在我国的学术发展和研究重点。

同时,博士点的分布情况也能够反映出不同地区在该领域的学术实力和特色。

在中国语言文学博士点中,我们可以找到大量的学科专业和研究方向。

语言学方向主要关注语言的结构、语音、语义、语用以及语言演变等方面的研究。

文学方向则关注文学作品的创作、批评、流派以及文学作品与社会环境的关系等。

不同的博士点在研究方向上可能存在差异,这也为学术研究提供了广泛的选择空间。

本文将通过综合整理和归纳的方式对中国语言文学博士点进行汇总,从博士点的数量、分布情况以及研究方向等方面进行详细的介绍和分析。

同时,本文还将展望中国语言文学博士点的未来发展,对该领域可能面临的挑战和机遇进行探讨。

通过对中国语言文学博士点的概述和研究动态的分析,我们可以更好地了解该领域的学术现状和未来发展趋势,为相关研究者提供参考和借鉴。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构部分旨在介绍整篇长文的组织结构,为读者提供一个清晰的脉络,使其能够更好地理解文章的内容和论述思路。

本部分内容包括以下几个方面:首先,文章结构部分应该对整篇长文的篇章划分进行简要介绍,包括引言、正文和结论三个主要部分。

引言部分主要是对博士点的背景和意义进行阐述,同时也可以提及一些相关的研究现状和问题。

正文部分是对博士点的具体内容进行详细分析和探讨,其中可以划分为语言学方向和文学方向两个小节,每个小节可以包括对该方向的概况介绍、研究重点和研究方法的介绍等。

结论部分则是对整篇长文的主要研究工作进行总结和归纳,同时也可以对未来该领域的发展进行一些展望。