唐代医政管理制度初探

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:4

唐朝医官制度全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:唐朝是中国历史上一个辉煌的时期,其医学事业也是非常发达的。

唐朝医官制度是唐朝医学发展的重要组成部分,对于推动医学事业的发展和提高医疗水平起到了重要作用。

下面我们就来详细了解一下唐朝医官制度。

在唐朝时期,医官是指担任官职的医生,也被称为“医职”。

唐朝医官的选拔和任用十分严格,一般需要通过科举考试来选拔。

唐代的科举考试分为明经、明法、明算、明医四个科目,其中明医科目是专门考核医学知识和技术的科目,通过明医科考试合格的人才可以成为医官。

这种选拔机制保证了医官的专业素质和医术水平。

唐朝医官制度中,医官的职务分为多个级别,包括博士、博士散骑、左丞、右丞、主簿、典簿等。

不同级别的医官担负着不同的工作职责,如主持医疗机构、担任医学教育等。

医官的晋升和升迁也是按照一定的规定和程序进行的,一般需要通过考试或者表现出色才能得到晋升。

唐朝医官制度还规定了医官的待遇和福利。

医官享有一定的薪酬待遇,同时还有医疗保障和退休金制度。

医官的家属也能享受相应的待遇,这些政策鼓励了更多人报考和从事医学工作,推动了医学事业的发展。

在唐朝时期,医官的职责包括医疗、教育和科研。

医官们要为皇室和官员提供医疗服务,同时还要负责教育培养后继医学人才,并开展医学科研工作。

唐朝医官中有许多知名的医学家,如孙思邈、道宣等,他们在医学领域做出了杰出的贡献,为唐代的医学事业奠定了坚实基础。

唐朝医官制度还注重医德医风的建设。

医官们被要求诚实守信、医德高尚,为人民服务是医官的首要任务。

医官要尊重患者,敬业爱岗,医术高超,不能图利私利,更不能误人子弟,这些医德医风的要求使唐朝医学事业更加规范和健康地发展。

唐朝医官制度是一个健全完善的制度,为唐代医学事业的繁荣和发展做出了重要贡献。

通过对唐朝医官制度的了解,我们不仅可以更深入地了解唐代的医学发展历程,也可以从中汲取宝贵的经验教训,为今后医学事业的发展提供参考和借鉴。

隋唐时代的医事制度隋唐时期是中国历史上一个辉煌灿烂的时期,也是医事制度发展的重要阶段。

在此期间,医药管理机构建立、医学教育体系完备、医疗机构发展与完善以及医事法律制度建设等方面都取得了显著的进步。

一、医药管理机构的建立隋唐时期,为了加强对医药管理的力度,政府设立了专门的医药管理机构。

中央政府设立了太医署,隶属于太常寺,负责管理全国的医事事务。

太医署下设医政、药政等部门,分别负责医疗管理和药品监管。

同时,地方政府也设立了相应的医药管理机构,如州、县等地的医博士、药师等职位,负责当地的医疗和药品管理。

二、医学教育体系的完备隋唐时期,医学教育体系得到了极大的发展。

太医署成为当时医学教育的核心机构,负责培养医学生、选拔医学人才、组织医学考试等。

太医署的学生来源广泛,既有来自民间的青年才俊,也有来自宫廷的王公贵族。

太医署还设立了专门的教师队伍,由经验丰富的医官和名医担任教职,确保了医学教育质量。

此外,太医署还规定了严格的考试制度,只有通过考试的学生才能获得医生资格,这为提高医学人才的专业水平提供了有力保障。

三、医疗机构的发展与完善隋唐时期,医疗机构得到了长足的发展。

在中央,太医署不仅负责医疗管理,还设立了医院和药局等医疗机构。

这些机构除了为皇室和贵族提供医疗服务外,还承担了一定的教学任务,培养医学生和药师。

此外,地方政府也设立了相应的医疗机构,如州、县医院和药局等,为当地民众提供医疗服务。

这些医疗机构的管理和医疗技术水平也得到了不断的提升和完善。

四、医事法律制度的建设隋唐时期,政府开始加强对医事领域的法律监管。

太医署制定了严格的医生职业操守和医疗事故处理规定。

医生在执业过程中必须遵守相关法律法规,如不得泄露患者隐私、不得故意误诊等。

对于医疗事故,太医署设立了专门的调查机构进行调查处理,并根据情节轻重给予相应的处罚。

此外,政府还出台了有关医疗机构的审批和监管规定,确保医疗机构的合法性和规范性。

总之,隋唐时期医事制度的发展取得了显著的成就,从医药管理机构的建立到医学教育体系的完备,再到医疗机构的发展与完善以及医事法律制度的建设,都为当时医学事业的发展和社会民众的健康保障做出了重要贡献。

古代医药管理制度古代医药管理制度是指在古代社会中,对医药活动进行管理的法规、制度和组织结构。

医药管理制度的出现和发展,有助于规范医药行业,保护患者的利益,维护社会秩序,提升医药水平。

古代医药管理制度受到当时社会政治、经济、文化等因素的影响,呈现出多样性和特色。

本文将探讨古代医药管理制度的内容、特点和影响。

一、古代医药管理制度的内容1. 组织结构古代医药管理制度的组织结构主要包括官方机构和行业组织两个方面。

官方机构是指由政府设立,负责管理医药活动的机构,如太医院、卫生局等。

行业组织包括医师协会、药商公会等,是由行业从业者自发组织起来,共同管理医药活动的组织。

2. 法规制度古代医药管理制度的法规制度包括医疗行为规范、医师资质认定、药品质量管控、医疗纠纷处理等方面的规定。

这些法规制度旨在规范医药活动,保障患者的权益,促进医药行业的健康发展。

3. 财政政策在古代医药管理制度中,财政政策是一个重要的内容。

政府出资设立太医院、卫生局等机构,对医疗机构提供财政补贴,向医师和药商发放津贴等,都是古代医药管理制度中的财政政策。

4. 教育培训古代医药管理制度还包括医师和药商的教育培训制度。

政府设立太医学堂、扬州药肆等教育机构,进行医药知识传授和技术培训,选拔优秀医师和药商,培养专业人才。

二、古代医药管理制度的特点1. 政府主导古代医药管理制度以政府为主导,政府设立太医院、卫生局等机构,管理医药行业,制定法规制度,保障患者的权益,维护社会秩序。

2. 行业自律古代医药管理制度也注重行业自律,医师协会、药商公会等行业组织,对医药活动进行自我管理,制定行业准则,推动行业发展。

3. 政策扶持古代医药管理制度采取财政政策,政府对医疗机构、医师、药商提供财政支持和补贴,促进医药行业的健康发展。

4. 教育培训古代医药管理制度注重医师和药商的教育培训,政府设立医学堂、药肆等教育机构,培养医药专业人才,提高医药水平。

三、古代医药管理制度的影响1. 促进医疗卫生事业发展古代医药管理制度的出现和发展,有助于规范医药行业,提高医疗技术水平,促进医疗卫生事业的发展。

第二章卫生事业发展简史学习目标1.了解我国古代的卫生事业渊源,重点了解卫生管理的萌芽,卫生保健思想的形成和古代的医事制度的发展; 2.了解我国半封建半殖民地时期的卫生事业,重点了解西洋医学及太平天国的卫生新政的主要思想及其对卫生事业发展的作用; 3.熟悉新民主主义革命时期我国卫生事业成就的意义; 4.了解新中国卫生事业的发展历程以及新中国卫生事业的成就、经验与教训。

研究我国卫生事业发展的历史,可以“以史为鉴”,更深刻地了解现在,预见未来。

通过探究我国每一个历史时期社会变迁对卫生事业发展的影响以及卫生事业各个领域发展的过程,可以认识卫生事业在我国的发展规律,以期从中找到一条评价特定历史时期卫生事业发展的线索,更好地推动卫生事业的发展。

随着社会不断地进步,卫生事业也必然不断地变革与发展。

要了解今天中国卫生事业的性质、方针政策及其发展规律,也需要探讨卫生事业发展的历史进程,为正确地执行领导决策、科学地制定卫生事业长期发展战略与规划、高质量高效率地进行卫生事业的建设提供依据。

第一节中国古代的卫生事业一、卫生管理的萌芽和卫生保健思想的形成 夏商时期(约公元前21—11世纪),在日常生活中,人们已经知道凿井而饮。

在殷墟遗址中发现,其住室附近有排除积水的水沟。

可见,那时人们已知道维护水源的安全,开始有了饮水卫生管理的措施。

在《周易》,《风俗通义》中有类似护井公约的记载,这可被认为是最初的卫生管理法令。

在甲骨文中有洒扫和室内除虫的记载。

《周礼》、《仪礼》和《诗经》中有不少管理环境卫生的方法,如用堵洞、熏药和撒灰等方法来除虫灭鼠。

《左传》中有“国人逐瘛狗”以防止狂犬病发生的记载。

秦汉时期有下水道、公厕(名“都厕”)、洒水车(名“翻走渴鸟”)等城市卫生设施。

这些记载都可以说明,中国早期的公共卫生是从环境卫生开始的。

远在2000多年前,就已开始有预防医学的思想。

《黄帝内经・素问・四气调神大论》中提出了“圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱……,夫病已成而后药之,乱已成而后治之。

中医医政管理制度一、中医医政管理制度的定义中医医政管理制度是国家、地方政府为了规范、指导和监督中医药行业的管理而制定的一系列法律法规、政策文件和规范文件的总称。

中医医政管理制度的建立旨在维护中医药行业的良好秩序,促进中医药事业的可持续发展,提高中医服务质量,保障中医药安全。

二、中医医政管理制度的发展历程中国自古以来就有治病救人的传统。

中医药作为中国传统医学的重要组成部分,自古以来一直发挥着重要作用。

随着时代的发展,中医药也不断发展壮大,成为我国医药事业的重要支柱。

为了规范中医药行业的管理,提高中医服务质量,保障中医药安全,我国政府逐步建立和完善了中医医政管理制度。

自20世纪以来,我国对中医医政管理制度进行了多次改革和完善。

1985年,国务院颁布《中医药管理条例》,明确了对中医药行业进行主管部门、卫生行政部门和中医事业单位的管理机构和职责。

1997年,《中医药法》正式颁布实施,进一步明确了中医药的地位和作用,完善了中医医政管理制度。

2005年,国务院印发了《中医药事业发展规划》,对中医药事业的发展方向和目标进行了明确规划,为中医医政管理制度的进一步完善提供了指导。

2015年,《中医药法》进行了修订,进一步完善了中医医政管理制度,保障了中医药事业的健康发展。

三、中医医政管理制度的主要内容中医医政管理制度包括了中医药行业的管理机构、管理职责、管理范围和管理程序等方面的内容。

主要包括以下几个方面:1. 中医药行业的管理机构:中医药事业管理机构是国家卫生行政部门和中医药主管部门。

国家卫生行政部门负责对中医药行业的管理和监督,协调相关事务。

中医药主管部门负责制定和实施中医药的发展规划、政策和措施。

2. 中医药行业的管理职责:中医药管理机构的职责包括对中医药行业进行规范管理、指导和监督,维护中医药行业的秩序。

中医药管理机构应当加强对中医药机构和人员的监管,加强对药品和医疗器械的监督,保障中医药事业的健康发展。

历代医事制度一、概述医事制度是指一个国家或地区在医疗卫生方面的规范和管理体系。

在中国历史的演进过程中,医事制度也经历了多次的变革和改进,不断地适应社会的需求和发展。

本文将从历代的角度出发,探讨中国医事制度的发展历程、主要内容以及对社会的影响。

二、夏、商、周时期的医事制度1. 夏朝医事制度在夏朝时期,由于医学知识的匮乏和社会发展水平的限制,医事制度相对简单。

主要由一些有医术的人负责治疗疾病,并且与巫医活动有所交叉。

医者在治疗病人时,多依赖咒语、符号等手段,使用一些植物药物进行治疗。

2. 商朝医事制度随着社会的发展,商朝时期的医事制度开始逐渐规范和细化。

商朝制定了医生的资格认证制度,只有经过严格考核和培训的人才能成为合格的医生。

此外,医生还被要求善待病人,尊重生命,并且接受医学道德的约束。

3. 周朝医事制度周朝是中国古代历史的一个重要时期,医事制度也得到了进一步的发展。

周朝开始有了专门的医学学府,培养了大批的医学人才,并且制定了医药教育的课程体系。

此外,在周朝,医生的社会地位也得到了提高,医学成为一门被广泛尊重和追捧的学问。

三、秦汉时期的医事制度1. 秦朝医事制度秦朝医事制度的特点是集权化和统一化。

秦朝始终坚持医疗和疾病防控的重要性,为此建立了一套完整的医疗制度。

在医学方面,秦朝采用了严格的职称评定制度,医生的能力和资质经过严格考核后才能执业。

此外,秦朝还出台了一系列药物管理办法,加强对药物的品质和使用的监督。

2. 汉朝医事制度汉朝是中国历史上医学发展的黄金时期。

在汉朝,医事制度得到了进一步的完善和发展。

汉朝兴办了一系列的医学院校,培养了大批的医学人才。

同时,汉朝还颁布了一系列的医学法规,规范了医生的行为和执业要求。

此外,汉朝还积极推广药物的应用,对中药进行了系统总结和研究。

四、唐宋元明清时期的医事制度1. 唐朝医事制度唐朝是中国医学史上又一个重要的时期。

在唐朝,医学的研究和教育得到了进一步加强和发展。

唐管理制度范文唐朝是中国历史上非常重要的一个朝代,其管理制度秉承了中国古代管理制度的基本框架,同时也在一定程度上进行了创新和改进。

下面将从政治制度、行政管理制度、军事制度和法律制度等方面,对唐朝的管理制度进行详细的介绍。

首先是政治制度方面,唐朝继承了中国古代的封建制度,设置有皇帝、宰相、官员等等。

皇帝是唐朝政治的最高权威,掌握着朝政大权,主要负责决策和指挥。

而宰相则是皇帝的重要助手,负责处理朝政事务。

唐朝设置了六部和九卿,六部分别是吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部,负责行政和司法管理,九卿则是负责监察六部的官员。

这种政治制度分工明确,对于实现政治权力的合理分配和监督起到了积极的作用。

其次是行政管理制度方面,唐朝采取了更为灵活和有效的管理方式。

唐朝设立了巡守、都督、节度使等职务,分别负责地方行政、军事和财政等事务。

巡守负责巡视、考察和监督地方官员的工作,确保地方政务的顺利进行。

都督则是负责统帅军队,维护国家安全和边境稳定。

而节度使则是唐朝独特的职务,他们负责地方军事、行政和财政的综合管理,是统治地方的重要力量。

这种分层管理制度有效地提高了地方的行政效能和社会秩序。

再次是军事制度方面,唐朝建立了一支强大的军队,确保国家的安全和边境的稳定。

唐朝设立了都督府和节度使,负责统帅各地军队。

都督府实行集权制度,由宰相领导,综合统一各地军队的组织和训练,确保军队的整体性和战斗力。

而节度使则是具有地方性质的军事长官,负责驻守和管理边疆地区的军队。

唐朝还设立了兵部,负责军事装备的管理和军队编制等工作。

这种军事制度的改革,有力地增强了唐朝的军事实力,确保了国家的安全。

最后是法律制度方面,唐朝采用了科举制度,实行文官武将的选举资格。

科举制度以功绩和才识为标准,选拔了大量人才,提高了官员素质和行政水平。

另外,唐朝还制定了一系列法律和法规,以法治国,维护社会的公平正义。

其中最具代表性的是《唐律疏议》,它是唐朝最重要的法律典籍之一,其中包含了刑法、刑律和司法程序等方面的内容。

唐朝医官制度是在唐朝时期(618年-907年)建立和发展起来的医疗管理制度。

在唐朝,医官制度得到了重视和规范,以确保医疗服务的质量和公平。

以下是唐朝医官制度的主要特点:

1. 医官等级制度:唐代设立了医官的等级制度,分为内外两班,内班主要服务皇室成员,外班则服务于一般百姓。

内班医官地位更高,享有更多的特权和福利。

2. 医官选拔:唐朝对医官的选拔非常重视,实行科举制度,设立了专门的医科,通过考试选拔人才。

这样的做法有助于确保医生的专业水平,并提高医疗服务的质量。

3. 医官职责:医官的职责主要包括医疗诊治、疾病防治、药物研制等方面。

医官在宫廷和地方都有工作,有的医官还兼任督军、监察御史等职务,医官不仅是医学专业人士,还承担了一定的行政职责。

4. 医官教育:唐代设立了医学院,培养医学人才。

医官在进入职场之前需要接受系统的医学教育,学习医学理论、临床经验和膳食疗法等知识。

5. 医院设立:唐代在京师及各地设立了医院,以便医官进行医疗救治。

医院设有药房、病房等,提供相对完善的医疗服务。

6. 著作医书:唐代医官们在医学领域做出了一系列的贡献,许多医官亲自编写医学专著,总结医疗经验,促进了中医学的发展。

唐朝医官制度的建立为古代中国医学的繁荣和进步创造了良好的环境。

这一制度对后

来的医疗制度和医学发展产生了深远的影响。

唐朝的医疗卫生状况如何唐朝,作为中国历史上一个辉煌灿烂的时代,其在政治、经济、文化等诸多方面都取得了显著成就。

而医疗卫生作为关系到民生福祉的重要领域,在唐朝也有着独特的发展和特点。

唐朝的医疗机构已经有了较为完善的体系。

中央设有太医署,这是专门负责宫廷医疗服务和医学教育的机构。

太医署内部分工明确,有太医令、太医丞等官职,分别负责管理、诊疗等不同工作。

同时,太医署还承担着培养医学人才的重任,为唐朝的医疗事业输送了大量专业人员。

地方上,各州郡也设有医疗机构。

这些地方医疗机构在应对当地的疫病流行和日常医疗需求方面发挥了重要作用。

它们不仅为民众提供基本的医疗服务,还在一定程度上普及了医学知识。

唐朝的医学教育也颇具规模。

太医署的医学教育分为不同的专业,如医科、针科、按摩科等。

学生入学有着严格的考核标准,学习过程中也有系统的课程安排和实践要求。

这种专业化的医学教育模式,培养出了一批具有较高水平的医学人才,推动了唐朝医学的发展。

在医疗技术方面,唐朝取得了不少进步。

中医的诊断方法在唐朝得到了进一步的完善和应用。

通过望、闻、问、切等手段,医生能够更准确地判断病情。

在治疗方法上,除了传统的中药疗法外,针灸、推拿等中医疗法也得到了广泛的应用。

唐朝的药学发展也值得一提。

当时的药学著作丰富,对药物的种类、性味、功效、炮制方法等都有详细的记载。

唐朝还出现了官方的药局,负责药品的采购、炮制和供应,保障了药品的质量和供应。

然而,唐朝的医疗卫生状况也存在一些局限性。

虽然医疗机构在城市中有一定的覆盖,但在广大的农村地区,医疗资源仍然相对匮乏。

许多农民在患病时往往无法得到及时有效的治疗。

另外,由于当时的科技水平和认知限制,对于一些疑难杂症和急性传染病,唐朝的医疗技术仍然难以完全应对。

在疫病流行时,仍然会造成较大的人员伤亡和社会影响。

尽管存在这些不足,但唐朝在医疗卫生方面的努力和成就仍然是不可忽视的。

唐朝的医疗卫生体系为后世提供了重要的借鉴和启示,对中国医学的发展产生了深远的影响。

唐朝的医疗卫生与疾病防治唐朝(618-907年)是中国历史上辉煌的一个时期,不仅在政治、经济和文化领域取得了重要成就,而且在医疗卫生和疾病防治方面也做出了重要贡献。

在这篇文章中,我们将探讨唐朝的医疗卫生体系以及当时的疾病防治措施。

一、医疗卫生体系在唐朝,医疗卫生管理起到了重要作用,确保了人民的健康和福祉。

唐朝设立了专门的官署来负责医疗卫生事务,如太医局、太医寺等。

这些官署负责医疗机构的管理、医学教育的推广以及药物的研究与调配。

医生在唐朝时期被称为“医官”,唐代医官通过考试评选,只有通过了严格的考核才能担任官职。

医生们被要求具备扎实的医学知识和丰富的实践经验,以确保他们能够给患者提供高质量的治疗服务。

在唐朝时期,医生们注重防病于未病的理念,提倡饮食调养、锻炼身体和增强免疫力来预防疾病。

此外,当时医生还广泛运用草药、针灸和推拿等传统治疗方法来治疗疾病,这些方法在唐代被普遍接受并广泛应用。

二、疾病防治措施唐朝人们对预防疾病非常重视,积极采取了多种措施来预防与控制疾病的传播。

下面我们将介绍一些当时常见的疾病防治措施。

1. 水利工程唐朝时期,在水利工程方面做出了巨大贡献,这对于改善水源供应、饮用水质量以及预防水源污染等方面具有重要意义。

比如通过修建渠道、水井和水窖等设施来确保人们有充足的清洁饮用水。

此外,唐朝还注重疏导污水、排除积水等措施,以降低疾病传播的风险。

2. 卫生教育唐朝时期,卫生教育被广泛推广。

人们被教导保持良好的个人卫生习惯,比如勤洗手、勤洗澡、勤洗衣等。

此外,人们也被告知避免与患有传染病的人接触,并注意环境卫生,保持居住环境的清洁与整洁。

3. 疫苗接种在疾病预防方面,唐朝人们也采取了一些现代的措施。

据史料记载,唐朝时期医生们已经注意到天花(痘疮)的传播与接触有关。

为了预防天花的流行,唐朝人们采取了一种名为“种痘”的接种方法,用小刀在人体上划开小口,然后将痘苗(又称“天花疫苗”)植入体内,以帮助人体产生免疫力。

唐代医事管理与医疗机构设置制度初探

徐正东; 邓盛木; 刘博

【期刊名称】《《医学与哲学》》

【年(卷),期】2008(029)005

【摘要】唐代的政治、经济和文化都十分繁荣,是我国封建社会的鼎盛时期,其法律体系和制度都较为完备。

因此,研究其在医事管理制度以及合理利用医疗资源,正确设置医疗机构等方面的法律制度,对健全我国医事法制,构建和谐医患关系具有重要借鉴意义。

【总页数】2页(P65-66)

【作者】徐正东; 邓盛木; 刘博

【作者单位】泸州医学院法学系四川泸州 646000; 泸州医学院教务处四川泸州646000

【正文语种】中文

【中图分类】R-09

【相关文献】

1.唐代出入境管理制度初探 [J], 王强

2.唐代的医事制度浅析 [J], 徐敢利

3.唐代医事管理与医疗机构设置制度初探 [J], 徐正东;邓盛木;刘博

4.唐代的医事制度与医学教育 [J], 周一谋

5.唐代的医事制度 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

古代医生管理制度古代医生管理制度是指在古代社会中,医生的组织管理和规范行为的制度。

古代医学是一项非常重要的社会事业,因此医生的管理制度也是古代社会组织管理和规范医生行为的重要组成部分。

古代医生管理制度的建立和发展,既反映了古代社会对医学的重视,也反映了古代社会对医生行为的规范和约束。

古代医生管理制度的内容主要包括医生资格的获取和认证、医生的组织管理、医生的行业准则、医疗纪律和奖惩制度等方面。

首先,古代医生管理制度对医生资格的获取和认证进行了规范。

在古代社会中,医生的资格获取主要通过考试和学徒制度来实现。

医生考试通常由政府或行会组织进行,通过考试合格后才能获得医生资格。

此外,古代医生还需要通过学徒制度来获得临床经验和技术培训,只有通过学徒期的培训,医生才能成为合格的医生并获得医生资格。

其次,古代医生管理制度对医生的组织管理进行了规范。

在古代社会中,医生通常会组成行会或者协会来进行自我管理和服务提供。

这些行会通常拥有自己的规章制度和管理机构,负责管理协会成员的行为和提供服务。

另外,古代医生管理制度也会对医生的服务范围和医疗行为进行规定和管理,以保障医生的服务质量和病人的利益。

第三,古代医生管理制度对医生的行业准则进行了规范。

古代医生通常会遵守一定的医德和行业准则,以保证医生行为的合法性和专业性。

医生行业准则通常包括医术规范、医德行为、患者关怀等内容,以保证医生行为的合法性和专业性。

最后,古代医生管理制度还会对医疗纪律和奖惩制度进行规范。

古代社会中,医生在提供医疗服务时,需要遵守医疗纪律,否则将受到相应的惩罚。

同时,古代医生管理制度也会对医生的业绩和行为进行奖惩,并对医生行为进行监管和管理。

总的来说,古代医生管理制度是古代社会对医生行为的规范和约束,是古代社会对医学事业的重视和管理。

古代医生管理制度的建立和发展,促进了古代医学的发展和提升了医生的专业素养,对古代社会的医学事业产生了深远的影响。

唐代宫廷医疗制度研究

赵芳军

【期刊名称】《河北经贸大学学报(综合版)》

【年(卷),期】2008(008)003

【摘要】唐代宫廷医疗机构主要有尚药局、药藏局及太医署.尚药局是专为皇帝设立的医疗机构,负责治疗皇帝平时的疾病.药藏郎2人,丞2人,侍医典药9人,药童18人,掌固6人,药藏郎掌和剂医药.唐太医署总全国医政、医学教育.是全国医政总署,其本身也是集科研、医疗、教育为一体的医学机构.

【总页数】3页(P89-91)

【作者】赵芳军

【作者单位】西北师范大学,文学院,甘肃,兰州,730070

【正文语种】中文

【中图分类】K242

【相关文献】

1.唐代宫廷乐人考略--唐代宫廷华乐、胡乐状况一个角度的考察 [J], 李昌集

2.唐代的诗歌与宫廷乐舞文化之三唐代宫廷乐舞的代表作:霓裳羽衣曲 [J], 尽心

3.唐代的诗歌与宫廷乐舞文化之一唐代宫廷的音乐和舞蹈概述 [J], 尽心

4.唐代的诗歌与宫廷乐舞文化之二唐代宫廷音乐机构——以梨园为代表 [J], 尽心

5.法门寺唐代宫廷茶道促进了茶文化的发展——记法门寺唐代茶文化研究对海内外茶学的推动作用 [J], 星海

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

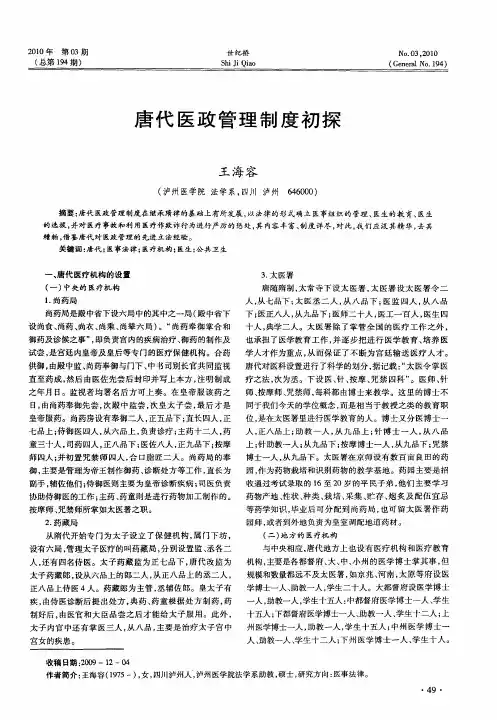

唐代医政管理制度初探

摘要:唐代医政管理制度在继承隋律的基础上有所发展,以法律的形式确立医事组织的管理、医生的教育、医生的选拔,并对医疗事故和利用医疗作欺诈行为进行严厉的惩处,其内容丰富、制度详尽,对此,我们应汲其精华,去其糟粕,借鉴唐代对医政管理的先进立法经验。

关键词:唐代;医事法律;医疗机构;医生;公共卫生

一、唐代医疗机构的设置

(一)中央的医疗机构

1.尚药局

尚药局是殿中省下设六局中的其中之一局(殿中省下设尚食、尚药、尚衣、尚乘、尚辇六局)。

“尚药奉御掌合和御药及诊候之事”,即负责宫内的疾病治疗、御药的制作及试尝,是宫廷内皇帝及皇后等专门的医疗保健机构。

合药供御,由殿中监、尚药奉御与门下、中书司别长官共同监视直至药成,然后由医佐先尝后封印并写上本方,注明制成之年月日。

监视者均署名后方可上奏。

在皇帝服该药之日,由尚药奉御先尝,次殿中监尝,次皇太子尝,最后才是皇帝服药。

尚药房设有奉御二人,正五品下;直长四人,正七品上;侍御医四人,从六品上,负责诊疗;主药十二人,药童三十人,司药四人,正八品下;医佐八人,正九品下;按摩师四人;并初置咒禁师四人,合口脂匠二人。

尚药局的奉御,主要是管理为帝王制作御药、诊断处方等工作,直长为副手,辅佐他们;侍御医则主要为皇帝诊断疾病;司医负责协助侍御医的工作;主药、药童则是进行药物加工制作的。

按摩师、咒禁师所掌如太医署之职。

2.药藏局

从隋代开始专门为太子设立了保健机构,属门下坊,设有六局,管理太子医疗的叫药藏局,分别设置监、丞各二人,还有四名侍医。

太子药藏监为正七品下,唐代改监为太子药藏郎,设从六品上的郎二人,从正八品上的丞二人,正八品上侍医4人。

药藏郎为主管,丞辅佐郎。

皇太子有疾,由侍医诊断后提出处方,典药、药童根据处方制药,药制好后,由医官和大臣品尝之后才能给太子服用。

此外,太子内官中还有掌医三人,从八品,主要是治疗太子宫中宫女的疾患。

3.太医署

唐随隋制,太常寺下设太医署,太医署设太医署令二人,从七品下;太医丞二人,从八品下;医监四人,从八品下;医正八人,从九品下;医师二十人,医工一百人,医生四十人,典学二人。

太医署除了掌管全国的医疗工作之外,也承担了医学教育工作,并逐步把进行医学教育、培养医学人才作为重点,从而保证了不断为宫廷输送医疗人才。

唐代对医科设置进行了科学的划分,据记载:“太医令掌医疗之法,次为丞。

下设医、针、按摩、咒禁四科”。

医师、针师、按摩师、咒禁师,每科都由博士来教学。

这里的博士不同于我们今天的学位概念,而是相当于教授之类的教育职位,是在太医署里进行医学教育的人。

博士又分医博士一人,正八品上;助教一人,从九品上;针博士一人,从八品上;针助教一人;从九品下;按摩博士一人,从九品下;咒禁博士一人,从九品下。

太医署在京师设有数百亩良田的药园,作为药物栽培和识别药物的教学基地。

药园主要是招收通过考试录取的16至20岁的平民子弟,他们主要学习药物产地、性状、种类、栽培、采集、贮存、炮炙及配伍宜忌等药学知识,毕业后可分配到尚药局,也可留太医署作药园师,或者到外地负责为皇室调配地道药材。

(二)地方的醫疗机构

与中央相应,唐代地方上也设有医疗机构和医疗教育机构,主要是各都督府、大、中、小州的医学博士掌其事,但规模和数量都远不及太医署,如京兆、河南,太原等府设医学博士一人、助教一人,学生二十人。

大都督府设医学博士一人,助教一人,学生十五人:中都督府医学博士一人、学生十五人;下都督府医学博士一人、助教一人、学生十二人;上州医学博士一人,助教一人,学生十五人;中州医学博士一人、助教一人、学生十二人;下州医学博士一人、学生十人。

上述各都督府、大、中、小州的医学博士,均身兼医疗、教学之职。

既以“百药救民疾病”,又在助教协助下,教授学生,学生并有在州境內巡回的任务。

如贞观二十七年,在复置医学生时,就明确了“掌州境巡疗”的职责。

唐代州县等之医药设置,是由戶口数決定的。

以开元盛世言,四万戶以上为上州,二万五千戶为中州,不足二万戶为下州,以每戶平均五人计,约千人就有一医学生,从而可见唐代统治者对医学的重视。

唐代对地方之医学教育也比较重视,其设校之普遍和建制之严谨等,是我国封建社会所仅有。

唐代的地方医学教育始于贞观初年(627年),据《唐六典》记载,对全国各府、州医学校教师、学主的人数、品级都有规定。

二、唐代医疗教育制度和考试制度

(一)唐代医疗教育制度

如前所述,唐代太医署明确设立医师、针师、按摩师、咒禁师四科,每科都由博士来教学。

医科的学习课目分为基础医学和应用医学两部分,基础医学包括学习《本草》、《甲乙脉经》;应用医学则分别学习体疗(内科)、疮科(外科)、少小(儿科)、耳目口齿(五官科)和角法(火艾烧灸等)。

学习期限分别是体疗七年,少小及疮科五年,耳目口齿及角法二年。

针科主要学习各种针法,利用经脉孔穴部位,治疗各种疾病。

针科的学生学习的内容有素问、黄帝针经、明堂、脉决,还要学习流注、偃侧等图,赤乌神针等经。

考试的内容为素问四条,黄帝针经、明堂、脉决各二条。

按摩科主要学习消息导引之法,即以按摩推拿的技术治疗风、寒、暑、湿、饥、饱、劳、逸等八疾,并且能够对操作折跌等伤科作正骨的处理。

咒禁科主要学习用祈祷咒禁的方法驱除邪魅。

除此之外,唐代太医署还设有药学部,有药园三顷,招收一定数量的学生,园师可以在药园中,结合实际的药草,给药园生传授药草知识。

由于唐代对药学较为重视,因此为我国第一部药典——《新修本草》的问世作好了准备。

(二)唐代医疗考试制度

太医署有严格的考试制度,入学考试仿照国子监实行的科举制进行。

考试的内容如下:学本草的,要求看一眼药形,就能准确说出该药的药性;学明堂的,要会识图并指出人体孔穴之在;学习诊脉的,不但要会背各种脉诀,还要在实际诊脉中能够正确辨别浮沉涩滑等不同脉象;要求非常熟悉素问、黄帝内经、甲乙脉经等书的内容。

入学后,针对医学生的考核也很多,各科教授的博士每月要进行有关的月考,太医令在每季会对太医署内的学生进行季考,太常寺则会在年终进行总试。

考试成绩优秀的学生可以得到晋升,有机会成为医师,甚至进入宫中做御医。

一旦学业不精,随时都可能被淘汰。

且有个学业的最长时限,如果超过九年都没有建树的话,将被淘汰。

三、唐代医师制度

(一)医疗事故的法律规定

唐代对制药有明确的规定,将药材分为上、中、下三品,上药为君,中药为臣,下药为佐。

合药时要按照一君三臣九佐的不同分量入药,制成汤、丸、膏、散之用。

合成御药,是为了供皇帝治病而用,如果合药有误,轻则损害帝后健康,重则危及帝后生命。

所以唐律规定“诸合和御药,误不如本方及封题误者,医绞。

料理简择不精者,徒一年。

未进御者,各者减一等。

”合和御药有误分三种情况:一是“误不如本方”,即律疏所谓依方合和,“中间错谬,误违本法”,或“分两多少不如本方法之类”即药的份量多或少,或者合成的方法不对;二是“封题有误”,即律疏所为“合成题封其上,注药迟驶冷熟”,而误“以丸为散,应冷言热之类”,即题封上注明药的性质不符本方,冷热之类,这些要求有一件不如本方者;三是“料理简择不精”,即律疏所谓“应熬削洗渍”及“去恶留善”而不精细之类。

三种情况中,前两种危害严重,故其刑至绞,并做为“大不敬”列入“十恶”;后一种危害较轻,故仅科徒一年,亦不列入“十恶”。

另外,根据重视实际危害结果的原则,凡未进御者各减一等;误不如本方及封题误未进御者处流三千里,料理简择未进御者科杖一百。

唐律除对合和御药有严格的规定外,对医师不依“今古药方及本草”治疗,卖药人不依“今古药方及本草”售药,因而导致患者伤亡的行为,也有法律上的规定,即“诸医为人合药及题疏针刺误不如本方杀人者,徒二年半,其故不如方杀伤人死,以故杀伤论;虽不伤人,杖六十。

即卖药不如本方者,亦如之。

”此条法律规定相当于现代的医疗机构管理条例中对医务人员的职责要求。

根据律文,医药不如本方而杀伤人罪分两种情况:一种是误杀,即过失犯罪;一种是故意犯罪,即“故增减本方,不依旧法”。

对于前者,处罚较轻,其未造成严重后果者,一般免予处罚,其伤人者则

据伤状各同过失法,因此过失杀人的则各徒二年半。

唐律疏议还针对亲疏尊卑进行了具体的规定:“若杀伤亲属尊长,得罪轻于过失者,各依过失杀伤论。

其有杀不至徒二年半者,亦从杀罪减三等,假如误不如本方杀旧奴婢,徒二年减三等杖一百之类。

伤者,各同过失法。

”

(二)对医务人员的其他管理制度

唐律对医师以治病为名,弄虚作假,骗取财物的行为规定了严历的惩罚制度。

“诸医违方作疗病而取财物者,以盗论。

”此类行为借医行骗,侵占他人财物,性质属于侵犯财产罪。

对于检验死伤及病,也用法律来加以规范,禁止医师弄虚作假。

”诸诈病及死伤,受使检验不实者,各以所欺减一等。

若实病死及伤,不以实验者,以故入人罪论。

”因此类行为犹如提供伪证,于司法审判秩序的妨害极大,故律文专门立一专条示之。

综上所述,唐代建立了比较完备的医事法律制度,从中央到地方形成了一个较完整的医学教育体系,对医学人才的考核贯穿于教学、临床、医德等各个环节,有利于提高医学教学与医疗的质量,表明了唐代对医学人才和医疗卫生的重视。

唐代建立了严格的医药律令,对医生的医疗事故和欺诈现象进行惩处,对公共医药也比较重视,值得认真研究和借鉴。