赏析《溪山行旅图》

- 格式:doc

- 大小:29.01 KB

- 文档页数:2

范宽《溪山行旅图》

《溪山行旅图》是宋代画家范宽创作的一幅古画。

宋范宽《溪山行旅图》画中巍峨的高山顶立,矗立在画面正中,占有三分之一的画面,顶天立地,壁立千仞,予人以鲜明的印象。

山头灌木丛生,结成密林,状若覃菌,两侧有扈从似的高山簇拥着。

树林中有楼观微露,小丘与岩石间一群驮队正匆匆赶路,在静谧的山野中仿佛使人听到水声和驴蹄声。

细如弦丝的瀑布一泻千尺,溪声在山谷间回荡,景物的描写极为雄壮逼真。

全幅山石以密如雨点的墨痕和锯齿般的岩石皴纹,刻画出山石浑厚苍劲之感。

画幅右角树阴有“范宽”二字款。

浅析《溪山行旅图》作者:文静来源:《美与时代·城市版》2013年第02期《溪山行旅图》作为范宽的传世作品,在一千年前创造了中国山水画的高峰。

它表现出自然的伟大崇高,描绘了北方中南太华一派庄严朴实的雄伟气象。

董其昌评此画为“宋画第一”,徐悲鸿也曾说:“中国所有之宝,故宫其二;吾所最倾倒者,则为范中立《溪山行旅图》。

”一、范宽与《溪山行旅图》范宽字中立,陕西耀县(华原)人,(另一说又名中正,字中立,因性情温和宽厚,故时人称其为“范宽”),刘道醇在《圣朝名画评》中将其列入山水林木门神品,并认为“宋有天下,为山水者,惟中正与(李)成称绝,至今无及之者”。

生卒年不祥,主要活动于北宋初年。

《宣和画谱》谓其“风仪峭古,进止疏野,性嗜酒,落魄不拘世故,常来往于京洛。

”。

范宽是一位民间画家,没有任何科考任官的记录。

他擅长的画科很多,但尤以画山水见长。

关于范宽的师承问题,目前还有争议。

《圣朝名画评》和《宣和画谱》都记载他“学李成笔”或“始学李成”,《画史会要》也谓之“学李成笔”,另有《画鉴》同记“画山水初师李成”,而米芾《画史》中则曰“范宽师荆浩,浩自称洪谷子”,《图绘宝鉴》则载其“画山水师李成,又师荆浩”。

后来他认为“前人之法未尝不近取诸物,吾与其师于人者,未若师诸物也。

吾与其师于物者,未若师诸心。

”于是择地而居住在终南、太行山的幽林中。

在汉代之前,中国绘画的主要题材是人物,其作用是“成教化,助人伦”;直到魏晋时期,山水才作为人物画的辅助背景出现在绘画中;而山水画的真正成熟则需算到五代时期;唐宋以来,山水画有了极大的发展,如对山石肌理皴法的探索至人屋和树石适用笔法的形成。

山水画皴法种类繁多,但究其源大致分为董源的“披麻皴”和李唐的“斧劈皴”两类,而范宽在《溪山行旅图》中使用的“雨点皴”也属于早期皴法。

从构图角度上来讲,早期绘画中人物之间的空间是留白的,不存在背景;在晋顾恺之的画中,已经开始以山石树木为背景,但其所表现的只是一隅小景,远景山水则无从下笔;而唐朝画论中提出“高远、平远、深远”是对山水画空间处理上的突破。

浅析范宽《溪山行旅图》的绘画风格与意境李晴曲車师范大学美术学院摘要:道与自然的碰撞中,自然而然产生千遍万化。

在许多优秀的山水画当中道与自然相结合并存于此,而范宽的《溪山行旅图》就是把道与自然之美有机的结合在一起的经典之作。

关键词:山水画道与自然范宽中图分类号J 205 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2018)15-0048-02_、形成《溪山行旅图》绘画风格与意境的缘由(一) 崇尚道家范宽喜欢喝酒并好道,古今不少画家、书法家都与酒 有着不解之缘,因酒而产生了许多灵感,下笔如有神,所 以创作出了许多佳作。

所谓“好道”,好就是爱好、喜好的 意思,道就是道家思想。

其中玩世不恭,好酒任性,正好与 范宽的性格相吻合。

他不仅受到了道家文化的影响,而且 深深受到的儒家文化的影响。

一种文化的影响往往是有 局限的,龚贤认为,不论是诗歌散文还是画家的画作中都 需要道家文化,他会感觉他自己的画作,就是温和到文化 的脉络。

庄子所谓的“坐忘”,就是拋开一切,让自己完全 放松下来,达到人与自然浑然一体的境界,可以终日的观 察山川之变化,自然之变化。

(二) 师承北派历代画家都是在传承前人的基础图式规范下,又创 作出新的图式规范,把它们完美地继承和发扬。

五代山水 画承接了唐代的艺术特色和技法,又为宋代开创出新的 艺术之路。

生活在五代末宋代初的范宽,起初学习荆浩、 关仝和李成的绘画风格,最喜欢作寒林烟敛的画作。

夏文 彦的《图绘宝鉴》记载范宽起初师承李成又师法荆浩。

荆 浩的画法,可以说是一个承前启后之典范。

关仝师承荆 浩,但是他的画风和荆浩却是完全不同的两种画风。

范宽 师法众家,其中范宽受荆浩的影响最深,主要体现在构图 上,因范宽与关仝是同乡,又因关仝主要活动与秦岭、太 华山一带,所以无论是主要活动范围还是思想以及绘画 风格与意境上都十分相似。

从这里可以看出范宽深受关 仝的影响。

二、从笔墨了解《溪山行旅图》的绘画风格与意境(一) 笔墨拙重,刻画精微笔墨泛指中国传统绘画中各类技法,笔墨传达给人一 种细密精致的自然审美感受,这就是笔墨的语言所在,是 对大千世界的记载,蕴含着人的内在修养、气质、精神追 求的综合性格。

对范宽《溪山行旅图》和黄公望《富春山居图》做简要分析。

500《溪山行旅图》是典型的北方山水,从整体上看去就是顶天立地,展现的是高山峻岭的阳刚之美,它迥异于南方山水那种和谐秀美的风格,在视觉上的压迫感是非常强的,山体的石质显得非常硬直。

因为范宽长期居住在陕西关中,高大的秦岭几乎是推窗可见的,《溪山行旅图》的高山气质应该来自这个区域。

不过这幅画应该不是绘制的实景,应该是吸收了实景的特点进行了艺术创作,巨大的山体占据了全幅2/3的面积,他采用了近、中、远三个不同的景别,通过高度和虚实将主体推远,又通过细致生动的描绘将中景拉近。

《溪山行旅图》具有很强的人文内涵,通过高峻无比的山岭反衬画面中极其渺小的行人,这幅画上的收藏印记非常少,也因此缺失了很多关键的传递信息,画面的右下角有两枚印章,上面的半印是明朝的官印:典礼纪察司印。

很多古书画都有这枚印章,位置基本也是固定的。

下边这枚印章:东华山房。

具体的归属不是很明确,应该是明朝以前的收藏印章。

作为一名隐士,黄公望在作品中表现这些带有隐逸色彩的人物再正常不过了。

富春山一带耕地稀缺,图中没有耕夫也可以理解,不过除了耕夫,《富春山居图》中渔、樵、读可谓一样也不缺。

先说读书人。

他位于画面中心部分的小亭之中,这个亭子隐于几棵古松之下,造型优雅。

这几棵古松是画中最高大的树木,也是用墨最重的地方,堪称画眼所在。

一般来说,树木在山水画中是不可或缺的元素,它们既是自然景物的真实写照,对于表现画面主题也往往有着重要作用。

作者用笔老辣浑厚,将这一组古松塑造得别有情致。

它们或苍翠挺拔,或凌波照水,在长卷中格外引人注目,也为亭子里的读书人建构了优雅的生活环境。

我们看到松阴之下,小亭之中,读书人倚靠在护栏上,斜着身子欣赏亭外戏水的一群鸭子,有一种疏淡潇洒的感觉。

自元代文人画兴盛以来,画面中的文人往往是作者本人的写照,在这幅画面中也是如此。

我们也不妨把这个优哉游哉的文人视为黄公望本人,而水中自由嬉戏的鸭子们似乎没有主人。

对范宽《溪山行旅图》和黄公望《富春山居图》做简要分析。

1、大山大水的全景构图,是范宽《溪山行旅图》最突出的特色。

作为北宋时期的山水画代表作品之一,它之所以能够彪炳史册,在后人的心中打下深深的烙印,就在于此图大山大水的全景构图、细致刻画的山石树木、多变的笔墨及皴法,以及雄浑的意境,冲击着观者的心灵,更使人产生无尽的凝思。

2、《富川山居图》现已分成两段,前半卷称为剩山图,现收藏于浙江省博物馆;后半卷称为无用师卷,现藏台北故宫博物院。

该画描绘的是富春江一代的景色,画中山峦起伏多变,山石上的树木疏密有致,画中还不时点缀着村落、亭台、渔舟、小桥、飞泉等。

写尽了富春江一带的旖旎风光,全画构图采用横卷方式,构造了同一水平视野上的山水景色,使观赏者产生一种水平横向不断延伸的阔大之意,达到了“景随人迁,人随景移”的艺术效果。

黄公望用“长披麻皴”法画山石土地,中锋有力,向下披刷,用笔顿挫有致,表现了山峦的浑厚和土壤的厚实的质感。

山岚间弥漫着白色雾气,体现了江南山水的润湿感。

全图用墨淡雅,没有大面积的浓色,淡雅之气体现了富春江初秋的味道。

山石上罩染一层淡淡的几近透明的墨色,远山及江边平岸用墨稍深,画山不管是稍浓墨还是淡墨,用笔干枯,由淡到浓,一气呵成。

画树干用笔简易勾勒,树叶用浓墨点缀,分布地错落有致,形与墨都极富层次感。

配以被高低起伏的山峦所怀抱的山野人家、渔人垂钓及悠游小舟,使画面充满萧瑟淡泊之意,具有浓浓的江南文人气息。

范宽《溪山行旅图》的评析

《溪山行旅图》是范宽的代表作,也是中国绘画史中的杰作。

这件作品给人的第一感觉就是气势雄强,巨峰壁立,几乎占满了

画面。

他以雄健、冷峻的笔力勾勒出山的轮廓和石纹的脉络,浓厚的墨色描绘出秦陇山川峻拔雄阔、壮丽浩莽的气概。

这幅竖长的大幅作品,不仅层次丰富,墨色凝重、浑厚,而且极富美感,整个画面气势逼人,使人犹如身临其境一般。

《溪山行旅图》是范宽的传世之作,是最具范氏绘画风格特点的作品之一。

又有李成与范宽二人之画“一文一武”的说法,范宽绘画中的“武”正是《溪山行旅图》中表现出的诸如气势雄强,刚健挺拔等特点。

加之独特的皴法点苔与鲜明的地域特征,《溪山行旅图》代表了范宽最成熟的技法与风格,同时也成为北宋时期北派山水画的一个重要代表。

如今临摹学习《溪山行旅图》仍有十分重要的意义。

可以说,它具有院体画传统积累下来较优的一面,同时具有文人画早期的面貌,可说是承前启后之作,因此有较高的学习价值。

溪山行旅图作品分析观后感

一瞅这画,首先就被那座大山给镇住了。

好家伙,这山又高又大,简直像个威风凛凛的巨人站在那儿。

它占了画面好大一块地方,给人一种强烈的压迫感,但这种压迫感又特别奇妙,不是那种让人害怕的,而是让你打心底里对大自然的雄伟感到敬畏。

山上的石头纹理就像被大自然精心雕刻过一样,一道一道的,特别清晰,感觉每一道纹理都藏着一个小秘密,像是在诉说着这座山经历过的风风雨雨。

再看山脚下的那些树啊,一个个长得郁郁葱葱的。

它们的大小比例在画里安排得特别妙,和那座大山一对比,就显得特别渺小,可又正是这些渺小的树,给整个画面增添了生机。

就好像一群小跟班在大山这个大佬的庇护下茁壮成长呢。

那些树的枝叶画得很细致,感觉风一吹就会沙沙作响。

还有那条小溪,从山间蜿蜒而下。

溪水虽然在画面里不是特别起眼,但就像一条灵动的小蛇,给整个画面带来了一种流动的感觉。

沿着小溪往上看,就能看到有商旅在路上走着。

这几个商旅的人物虽然小小的,但是画得很生动,能想象到他们当时走在这山水之间的心情,也许是对前路充满了期待,又或者是被这一路的风景给迷住了。

从整幅画的色彩来说,范宽用色很沉稳。

没有那种特别鲜艳刺眼的颜色,都是那种很质朴、很自然的色调,就像我们走进真正的山林里看到的颜色一样,让人感觉特别舒服、踏实。

这种色彩搭配就像是给这个山水世界穿上了一件最合身的衣服,不张扬却又恰到好处地把山水的韵味给展现出来了。

120范宽《溪山行旅图》赏论[摘 要]从《溪山行旅图》的构图、皴法、笔墨等方面对范宽绘画的艺术特征进行分析,总结范宽山水画的特点:大开大合的构图再现了画家掌控整幅画面的才能;多层次的皴法显现了这幅画的厚重感;气势恢宏的笔墨体现了绘画的精神。

以范宽的《溪山行旅图》为例,带人们走进绘画,走进宋代的文化摇篮,探索学习艺术的途径。

[关 键 词]构图;皴法;笔墨;《溪山行旅图》田 茹一、《溪山行旅图》的时代背景北宋时期是中国山水画的巅峰时期。

受宫廷画派影响,各种技法和画院的规模都逐步完善,名家众多而且硕果累累,其中山水画的表现最为耀眼。

他们完全脱离了隋朝和唐朝“先钩再填”的创作方法,追求对真实意境的表达,创作了很多精美的作品。

宋代山水画作为中国绘画重要的组成部分,历经了几千年的继承和传播。

宋朝艺术在技术手段上有很多尤为重要的创新,致力于寻求精美动人的艺术情趣的花鸟画、山水画,尤其注重真实而巧妙的艺术表达,以及对意象的提取,有着超高的归纳总结能力。

宋朝三百多年的历史积淀,绘画技法在继承隋唐五代的基础上继续向前发展。

宫廷画、文人画、民间画三者形成各自独立的绘画体质,却又相互汲取、渗透,相互感化,形成宋代画坛丰富多彩、百花齐放的精神面貌。

二、《溪山行旅图》的艺术特色《溪山行旅图》中,不仅有如诗的美景,更有让人深深感叹的艺术特色。

整幅画不但构图精美,笔墨技法精湛,还通过细致的刻画为我们展示了雄伟壮丽的宋代河山。

(一)构图《溪山行旅图》的构图大开大合、气势逼人。

这幅画有一座占据画面三分之二的巍峨的山峰,在画面的顶端,它好似站在空中,锲而不舍地生长,给人一种鲜明而高大的形象。

山坡上有许多树木,形成茂密的森林,两侧的山相对较低,有一种高山仰止、身临其境的效果。

山底下有一条蜿蜒的小路,一队商旅从远处走过来,形成一种动态感。

在幽静的深山中仿佛能听到马队的铜铃声,让安静的画面产生了动静结合的效果。

山间还有灵动的溪水与之相呼应,让整幅画充满诗意。

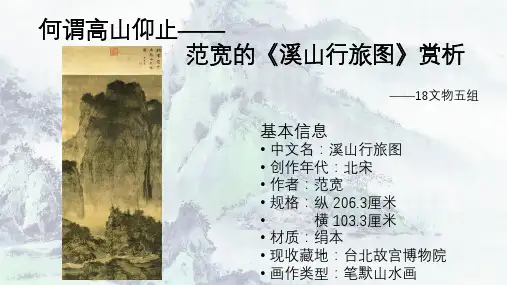

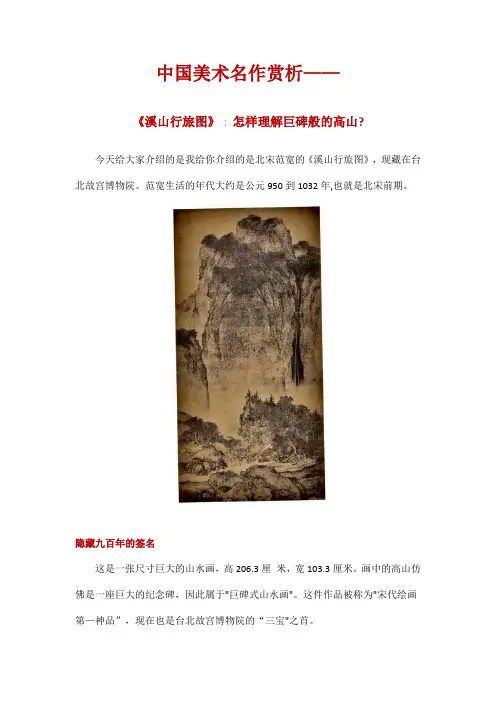

中国美术名作赏析——《溪山行旅图》∶怎样理解巨碑般的高山?今天给大家介绍的是我给你介绍的是北宋范宽的《溪山行旅图》,现藏在台北故宫博物院。

范宽生活的年代大约是公元950到1032年,也就是北宋前期。

隐藏九百年的签名这是一张尺寸巨大的山水画,高206.3厘米,宽103.3厘米。

画中的高山仿佛是一座巨大的纪念碑,因此属于"巨碑式山水画"。

这件作品被称为"宋代绘画第—神品”,现在也是台北故宫博物院的“三宝"之首。

这件作品流传有绪,文字记载脉络清楚。

一代代的藏家都确信这是范宽《溪山行旅图》真迹。

明代董其昌在天头题过字,写下"北宋范中立《溪山行旅图》,董其昌观"。

"中立”是范宽的字,所以,可以说这张画也得到了董其昌的背书确认。

1958年,历史再次给了世人一个大惊喜。

当时,故宫的一部分精品收藏已经被带到台湾,被放在台中的一个防空洞里。

我们之前提到过的著名的美术史家李霖灿先生,在防空洞仔细观察研究这件作品,突然在这件作品右下角一个极不起眼的地方,看到两个小字——范宽。

900多年来,这应当是画家的签名第一次被人发现。

宋代以前,画家的签名很不明显,把名字在树根、石块里隐藏起来。

明末清初的钱杜在《松壶画忆》中就有这样的记载。

原文:"画之款识,唐人只小字癖树根、石碑。

大约书不工者,多落纸背。

至宋始有年月记之,然扰是细楷一线,无书两行者。

"这样一方面给自己的作品做一个可供识别的标记,另一方面又避免破坏画面的整体性。

范宽这件《溪山行旅图》就是这样,你看,画面的右下角有一行旅人,他的名字就藏在最后一位旅人身后的树丛里。

900多年来,这件作品在流传的过程中,一向被人们认为是范宽的作品。

但是这一刻,我们第一次看到画家“现身”了,历代人的默契,在这一刻得到了印证。

这真是莫大的惊喜与感动。

如何观看这件作品接下来,我们就来欣赏这件作品。

这件"巨碑式山水画",从何看起呢?有人说"自下而上",有人说"自上而下”,都不得要领。

浅析范宽《溪山行旅图》的美学原理□李凯悦摘要:范宽的《溪山行旅图》是最能彰显其笔墨特点与艺术思想的绘画作品。

整幅绘画给人以雄浑厚重、深沉劲健之感,对之后中国传统山水画的发展产生了深远的影响。

该文从美学角度出发,结合时代背景、画论原理等,通过具体的审美意象分析《溪山行旅图》背后蕴含的美学意蕴,及其对中国传统山水绘画的重要意义。

关键词:范宽溪山行旅图美学范宽,字中立,陕西华原(今陕西铜川耀州区)人,宋代绘画大师,被誉为“宋画第一”的《溪山行旅图》(图1)是其代表作品之一。

《溪山行旅图》描绘了中国北方关陕一带自然山川的雄峻挺拔之壮美,并一改传统山水画的构图模式。

画面中间屹立着一座苍劲雄浑的高山,山峰后侧倾下一条瀑布,下方隐约可见房宇于林间,一行旅人赶着驮货的毛驴从前方山壑处经过,使画面在静谧中充满了生活气息。

范宽的这幅画作将人与自然和谐交融、静与动相结合,透露出画者内心深处的隐逸思想。

范宽的绘画对宋代山水画乃至后世整个中国传统山水画有着深远的影响,故分析其中蕴含的美学思想,对研究宋朝山水画和整个中国传统山水画有着较大的学术价值。

同时,中国美学常与哲学相互交融,密不可分,对范宽《溪山行旅图》中美学意蕴的解读,也是对中国传统哲学的思考。

北宋初期社会刚从前朝长期的混乱与动荡中稳定下来,但经过藩镇割据、政权频繁更迭,此时多数文人学士对政局感到失望与无奈,或选择隐遁山林,如荆浩、司空图;或选择避入相对安定的地方。

整个社会环境的压力使一些文人感到苦闷与惆怅,不再关心政治,而是选择隐逸于林泉,纵情于山水。

这也导致这一时期的文学与艺术被推向了一个新局面。

就艺术而言,多数文人隐士在林泉间寻到了与中国传统山水画相通的精神内核。

这段时间是中国山水画史发展的一个高峰,产生了许多“鼎峙百代,标程前古”的大山水画家,范宽就是其中之一。

同大多数山林隐士的经历相似,范宽“落魄不拘世故”,常隐于终南山、太华山,“常危坐终日,纵目四顾,以求其趣”,畅怀于林泉山壑间,“性嗜酒,好道”“澄怀味象”,其专于山水,使个体精神与自然精神融为一体,心灵的苦闷得到释放。

《溪山止旅图》构图及其余特性简析之阳早格格创做2013200214唐赫弁止:本文盘绕溪山止旅图最为超过的构图要领展启对付本绘的赏析,分解了做家怎么样利用出色的构图,歉富的翰朱技法真止北宋山火顶峰之做,共时分解了其里前的天理条件取人文条件.一、构图取其效验构图表里正在华夏最早出现于晋代瞅恺之正在他的《论绘》中提出的“置陈布势”,而后开赫正在《古绘品录》中提出“经管位子”,正在五代出名绘家荆浩正在“笔法记”所提到的“六要”之中,果素“图”站正在第四位子.可睹构图动做经管做品的启端是越收要害的.范宽的《溪山止旅图》是正是极乐成天把绘里上果素统御起去,利用特殊的构图真止了“大气澎湃,重雄下古,诚辟易万人之做”,成便了北宋三大家齐景山火的顶峰之做.溪山止旅图构图最为出色,正在于三面最先是中轴线笔曲构图.绘里下部的近景、中景,托出中景安排二边的留黑取空间,而中部的树木共样将气魄指进取中,使整幅绘做的气魄取核心汇散取主峰,将保守下近视图中近峰取最下峰的真化的缺面克服掉,效力超过了下峰.范宽将“团块”化的主峰至于中轴线上取底部近景取二里留黑之间既没有果为下取峭拔至于势孤也没有果浑晰而确凿的制型太过压迫近景,制成一种歉碑伟岸的效验,“下而刚刚强浑薄”.另一圆里,二讲横背的真化的留黑启转了近中近三景.将人迹,雅世取自然草木融为一讲烟霞而且成为超过伟大自然力量的一个过度,进而乐成天吐露了做家隐于山林的核心情维.“那风景的意境真真协做,从又深又近的做品少一半正在下,突然目光曲往上瞅一座圆正大山下达天顶,一气野心勃勃”.共时一些钻研者认为除了笔曲构图除中此绘也混合了甲子取之子构图,将笔曲构图取侧启用笔的劣势分离,即真止了没有成回躲的强盛雄伟,也成便了山川万籁的灵气取坦率.其次,《溪山止旅图》分成近,中,近景而绘中近景主峰占三分之二且三景占谦齐图,对付华夏绘本去极一致的曲、横条形构图战留天置天的构图程式,谦构图是的最简净的革新.那种谦构图为绘里创制了充溢有偶峻的空间感.而他调配近近景的比率越收粗绝.缓悲鸿谓之“此幅既系巨帧,而一山头,几占齐幅而积三分之二,章法突女,使人咋舌!”再次,《溪山止旅图》构图是下近.“宋代郭熙林泉下致中提出三近法,.即:自山下而俯山巅,谓之下近:自山前而窥山后,谓之长近:自近山而视近山,谓之仄近.正在范宽的《溪山止旅图》之中,下近的便宜通过团块制型得以收挥,下山压迫近迫眉睫,正里而去无可躲躲,只可俯视,那个“下近”有近景的主峰正在做品上头被刻绘的极伟大.薛永年评介为:如果按集面透视的规则去瞅,那幅绘的艺术处理是无法阐明的,没有是近大近小,而是近小近大,没有是仄视,没有是俯视,又没有尽是俯视…正果为绘家没有构泥于近大近小的规则,没有受一个热面的节制,敢于使从面按坐意…加强了艺术表示力,下度加强了自己的威受,越收是那似近真近的下山,给人留住了离目易记的影像.依李可染先死“加工脚法”有三步喊干“意匠三法”即“剪裁,夸弛,构制”.尔分歧意称构制即为构图的综合,而此绘乐成于夸弛,进而超过了主体取敬畏,塑制了以隐为主旨的闭陇式山火粗神故里.“大山堂堂、为寡山之主”、得极为超过:北宋王冼瞅之曰.“如里前真列,峰峦浑薄气壮雄劳.笔力老健.”笔法取制型二、翰朱取制型此绘皴揩变更歉富而没有烦琐搀纯,有“雨面皴”、“豆瓣皴”、“刮铁皴”、“钉头披”等笔法.“范宽的每种披法正在屡屡运笔历程中,皆包罗了“躲锋,涩势”取“无往没有复”的歉富笔势,并有一贯的艺术顺序.而对付于朱色浓浓的使用使其不妨慢解焦朱主峰的压力,塑制隐居山林安谧柔好之感.团块制型是本绘制型公认的超过特性.范宽扬弃仄里塑制,通过简净的几许制型,从山石的局部局里进脚,效力塑制了山石的重量,从正里刻绘,引背长近.进而表示了山石的敦真,静穆而死动.此绘用笔多侧锋,圆合中寓圆转,越收是对付于山石的勾勒越收取制型相得益彰,短促刚刚健,相互为用,正在每一次运笔之中,包罗了的歉富笔势.“细瞅此图,雨面皴绝没有是曲绘而下…而是欲下先上躲锋进笔,而后顿笔硬进,蓄脚万钧之势,再以涩势坚决天皴出,如锥如凿,如刀砍斧劈.”皴法的革新对付于其竖坐自家风格起到要害效率,如宋代郭若真评:山峦浑薄,势壮雄强,枪(上声)笔做均,人屋皆量者,范氏之做也.”三、做家性格取自然条件范宽为陕西华本人,天处闭陇千山万壑风貌之中而本性明显.《图绘睹闻志》纪录他“仪状峭古”“性嗜酒、佳讲”,那些性格鼓励他无心仕途,醒心自然,将胸怀拜托于山火,并从中得悟.果为做家隐居山林,天处耀州天区,险些每日“对付山危坐”,“纵目四瞅”“以供其趣”、“以收思虑”.而耀州天区天形雄伟偶特,而且人取自然战谐共处,既没有至于近离人间烟火,由没有会降进雅套,进而诞死了图经纪物敬畏取渺小之局里.耀州降雨较少,火汽没有似江北,果而爆收了绘中主峰虽近而浑晰可睹的情况.“吾取其师于人,已若师诸物.取其师诸物,已若师诸心”那种思维省悟激励了范宽“没有犯前鹜”“对付景制意”的创意.正在百年之后取“尔自师吾法”的下超气氛接相呼应.毕竟把雄伟壮丽的江山偶景取豪迈漂亮的思维感情融为一体,将北圆山火的气魄周到展示正在瞅者里前,令尔辈服气.参照文件:《林泉下致》郭熙《“眺视没有离座中”评范宽谿山止旅图》薛永年《从天量天貌表里分解山火绘皴法》李小龙《中师制化中得心源范宽溪山止旅图赏析》邬修《探供华夏山火绘的艺术魅力—以范宽的溪山止旅图为例》许新。

《溪山行旅图》构图及其他特点简析宇文皓月2013200214唐赫引言:本文围绕溪山行旅图最为突出的构图方法展开对本画的赏析,分析了作者如何利用出色的构图,丰富的翰墨技法实现北宋山水巅峰之作,同时分析了其面前的地理条件与人文条件。

一、构图与其效果构图理论在中国最早出现于晋代顾恺之在他的《论画》中提出的“置陈布势”,而后谢赫在《古画品录》中提出“经营位置”,在五代著名画家荆浩在“笔法记”所提到的“六要”之中,要素“图”站在第四位置。

可见构图作为经营作品的开端是尤其重要的。

范宽的《溪山行旅图》是正是极成功地把画面上要素统御起来,利用独特的构图实现了“大气澎湃,沉雄高古,诚辟易万人之作”,成就了北宋三大家全景山水的巅峰之作。

溪山行旅图构图最为出色,在于三点首先是中轴线垂直构图。

画面下部的近景、中景,托出中景左右两边的留白与空间,而中部的树木同样将气势指向上中,使整幅画作的气势与中心汇聚与主峰,将传统高远视图中远峰与最高峰的虚化的缺点克服掉,着力突出了高峰。

范宽将“团块”化的主峰至于中轴线上与底部近景与两面留白之间既不因为高与峭拔至于势孤也不因清晰而确凿的造型过分压迫近景,造成一种丰碑伟岸的效果,“高而刚强浑厚”。

另一方面,两道横向的虚化的留白承转了近中远三景。

将人迹,俗世与自然草木融为一道烟霞而且成为突出伟大自然力量的一个过渡,从而成功地吐露了作者隐于山林的中心思想。

“这景物的意境虚实协调,从又深又远的作品少一半在下,突然目光直往上看一座方正大山高达天顶,一气雄心勃勃”。

同时一些研究者认为除了垂直构图之外此画也融合了甲子与之子构图,将垂直构图与侧封用笔的优势结合,即实现了不成回避的强大雄伟,也成就了山川万籁的灵气与委婉。

其次,《溪山行旅图》分成远,中,近景而画中远景主峰占三分之二且三景占满全图,对中国画原来极普遍的直、横条形构图和留天置地的构图程式,满构图是的最简洁的革命。

这种满构图为画面创造了充实有奇峻的空间感。

赏析《溪山行旅图》

范宽,本名中正,字中立,北宋山水画家,生活于北宋前期,名列北宋山水画三大名家之一。

陕西华原(今耀县)人。

因为他性情宽厚,不拘成礼,所以当时的人称呼他为“宽”,遂以范宽自名。

《宣和画谱》著录其作品58件。

传世的有《溪山行旅图》,《雪山萧寺图》,《雪景寒林图》等。

《溪山行旅图》可谓是他的代表之作。

《溪山行旅图》为绢本设色立轴,横103.3厘米,纵206.3厘米。

藏于故宫博物院。

米芾在《画史》中提到“山顶好作密林,从此趋劲硬”。

郭若虚也曾在《图画见闻志》里说,范画“如面前真列,峰峦雄厚,气壮雄逸,笔力老健”。

这些描述在《溪山行旅图》中都得以充分表现,成为范氏绘画的特征。

《溪山行旅图》是典型的高远法构图,画面正中一座巨大的山峰顶天立地,以几乎三分之二的巨大篇幅描写一座巍峨高耸的远山,它虽然位于远处,却如劈面而来。

山顶上郁郁葱葱的密林与体现山岩纹理的“雨点”,彼此映衬,加强了这座大山的凝重与雄浑,山间只落千仞的悬瀑与山下似云若雾的一片空蒙,相生相应,却又突现了山势的高远。

中近景只占画面的三分之一,中景是欺负的丘陵山冈、茂密的从树、似隐若现的楼台与远远流来的泉水,路旁巨石被流水小桥分成了左右两部分,并与山路的呈现的趋势相同,呈左低右高之势。

近景只能看见几块巨石。

在范宽的《溪山行旅图》中, 可以看到其中的山体多为方正形态,

轮廓刚硬,运用雨点皴能够呈现出利索干脆的形态,与轮廓的刚硬相辅相成,能够融合一体这样做突出了山体结构,增强了画面的空间效果,也充实了画面。

在山体的轮廓线,尤其是在前的山体与在后的山体之间的轮廓线上,运用了更加密集的不同墨色的点皴,而由这样的轮廓线向外,点皴逐渐由密变疏,墨色的变化也相对较小,为溪山行旅图带来独特的意境。

画中树木的数量着实不多,这应是关中山体土石坚硬,难有植被覆盖的缘故。

而在为数不多的树木中,可以发现几乎所有的树都是用夹叶法画就,画面上只能看到两株用点叶法画的树木,且都被遮挡住,只显露出部分。

画中的山峦是可望而不可及的。

山势的陡峭险峻是该画的一大特征。

观其山石轮廓,多有大幅度的转折,如刀削斧劈般尖锐的外轮廓

《溪山行旅图》是范宽的传世之作,是最具范氏绘画风格特点的作品之一。

范宽与李成,郭熙齐名于画史。

并与李成一起,成为北宋时期北方山水画派的主流。

有“齐鲁之士,惟摹营丘,关陕之士,惟摹范宽”之说,可见师其法者之众。

又有李成与范宽二人之画“一文一武”的说法,范宽绘画中的“武”正是《溪山行旅图》中表现出的诸如气势雄强,刚健挺拔等特点。

《溪山行旅图》代表了范宽最成熟的技法与风格,同时也成为北宋时期北派山水画的一个重要代表。