范宽溪山行旅图

- 格式:ppt

- 大小:328.00 KB

- 文档页数:9

范宽《溪山行旅图》

《溪山行旅图》是宋代画家范宽创作的一幅古画。

宋范宽《溪山行旅图》画中巍峨的高山顶立,矗立在画面正中,占有三分之一的画面,顶天立地,壁立千仞,予人以鲜明的印象。

山头灌木丛生,结成密林,状若覃菌,两侧有扈从似的高山簇拥着。

树林中有楼观微露,小丘与岩石间一群驮队正匆匆赶路,在静谧的山野中仿佛使人听到水声和驴蹄声。

细如弦丝的瀑布一泻千尺,溪声在山谷间回荡,景物的描写极为雄壮逼真。

全幅山石以密如雨点的墨痕和锯齿般的岩石皴纹,刻画出山石浑厚苍劲之感。

画幅右角树阴有“范宽”二字款。

范宽《溪山行旅图》高清详析2019-05-13 09:04范宽范宽(活耀于十世纪),名中正,字中立,陕西华原(今耀县)人。

北宋刘道醇《圣朝名画评》说到范宽:“性温厚,有大度,故时人目为范宽。

居山林间,常危坐终日,纵目四顾,以求其妙。

”北宋郭若虚《图画见闻志》说他:“进止疏野,性嗜酒好道。

”看来是位个性落拓的求道者。

他擅长山水画,北宋《宣和画谱》描述了他学画悟道的经过:“初学李成(五代山东画家),既悟,乃叹曰:'前人之法,未尝不近取诸物。

吾与其师于人者,未若师诸物也。

吾与其师于物者,未若师诸心。

’于是舍其旧习,卜居终南、太华岩隈林麓之间,而览其云烟惨淡、风月阴霁难状之景,默与神遇……,故天下皆称宽善与山传神。

”可见他之所以能画出山的精神面貌和神采,而不是只描绘了表象,究其原因就是范宽让自己完全融入山水间,“理通神会”,观照自然与自身、天人合一,因此他能将山的真精神于笔下自然流露。

《溪山行旅图》构图特性(一)、中峰鼎立,中轴巨碑式构图《溪山行旅图》是故宫的镇院之宝。

画面朴实、稳定,这些特质从他的构图看的出来,比如他的构图是中轴式、巨碑式构图,本身就有中正平衡的效果,相当对衬、而且居中。

(二)、主山(远景)占画面2/3,且几近满幅这幅画的尺寸很有趣,206x103cm刚好是2:1。

远景山形圆浑,占满了画面的2/3,远山就是这幅画的主角。

他这种满幅的效果,造成了永恒、稳定、包容的视觉感。

(三)、等比级数的比例造成视觉的跳跃这幅画还有着很独特的构图,前景、中景、远景的比例刚好是1:3:9。

等比级数的构图比例,造成视觉的跳跃:一方面产生节奏感,另一方面也成就了中轴主山的巨大感。

为什么会有这样的效果?打个比方,我们看台北101大楼,如果远距离看,我们并不会觉得它特别高,我们只会觉得它比其他地方高;但是,你一到台北101底部,你就知道它有多高了。

这幅画也是如此,远景主山墨色跟前景一样重,又非常巨大,他的强度其实比前景的石块还要强,直接打到你的眼前,这时你好像被迫站在山脚下,但很有趣的是,虽然你好像站在山脚下,但是你不是,这里还有一个很虚灵的云雾,你根本不知道他的距离有多远;有修炼的人就知道,范宽运用了“移念到眼前”的概念。

【美术理论研究】构图法则与意境特征为《溪山行旅图》画面壮观宏伟的主要构成因素。

因此,对本画与其他山水画中的构图与意境关系进行对比研究,结合历代以来中外学者对此画的评价,以及范宽本人的艺术成就及绘画艺术风格特点,研究分析《溪山行旅图》的独特构图和设墨特点,能够体会其独创的笔墨意境,进而总结其独特的构图特点与艺术内涵。

一、范宽《溪山行旅图》的构图艺术北宋是我国山水画发展的黄金时代,大家林立,流派纷呈,许多书画名家都一改前朝的艺术特点,创立新的绘画内容及方向,出现了很多优秀的作品。

这充分体现出北宋在当时的重文社会风气下,士儒学者积极向上、乐于创新、敢于改变的蓬勃朝气和充满变革与突破的生机和锐气。

北宋时期不再以人物肖像、神佛造像作为主要绘画内容,进而转向山水及人与自然,以此表达对自然的向往,使得山水画成为这个时代的主题,这一时期宋人的山水画带着崇尚自然的一种审美心理,更多去表达现实中的景色。

范宽作为北宋山水画派代表人物之一,开创了中国山水画意境高远苍古[1]、气势磅礴的文化基调。

近代书画大师潘天寿说:“构图应重视取舍、虚实……呼应等原则。

”范宽的《溪山行旅图》成功地把诸多要素“统御”起来,使自然里的人物和山水、乱石、树木各种景象事物结合起来,使其达到统一,创造出独特的艺术之美。

范宽山水画所体现出来的这些特点和他自身的心境变化息息相关,范宽崇尚自然,时常会在自家院落中静坐冥想,感受自然气息,在绘画时崇尚“师心”,因此在构图和立意上面往往不循常法,自成一派,在绘画时画面紧凑饱满,使得整幅画显得异常强势、逼人心魄。

首先,《溪山行旅图》的构图采用“全景模式”。

整幅画面分远、中、近景,远景主峰占三分之二,属于极其少见的“全景构图”模式,不仅主峰显得异常雄伟,而且有突破云霄之感,使得整幅画作大气雄浑。

《溪山行旅图》中,主峰密实,呈团块状相连,正面而来无可避让,只能仰望。

远景主峰在整幅作品中占了三分之二的位置,被称为“甲”字形构图,这种构图的效果令观赏者感受到画面的气势磅礴。

溪山行旅图名词解释《溪山行旅图》,为北宋著名画家范宽创作的中国历史上最伟大的风俗画。

也是世界上现存的古代卷轴山水画中最杰出的代表作之一,属国宝级文物,收藏于北京故宫博物院。

《溪山行旅图》,采用立轴式构图,以主峰为中心,层次分明地描绘了祖国的壮丽山河。

此图山峰岩层叠出,主峰突兀,气势雄伟;长松茂树,杂然有致;崇山密林,峭壁断崖,飞瀑流泉,云烟掩映。

其峰石皴纹多用中锋圆笔,沉着劲健。

在山石的勾勒上,还兼用侧锋焦墨,更使画面增添了刚毅的气质。

图中景物高低参差,疏密相间,繁简得宜,实处皆是,虚处亦显,将高远、深远、平远有机地融合在一起。

1、风。

宋徽宗赵佶一生不事艺事,独喜书画,对于画论和画法,无所不通,而且嗜好如狂。

其治国画院的诏谕中就提到:“今朝廷清明,百度修理,宜与卿等择古名画奇迹至妙者,刻之院中,使家家有之。

”《宣和画谱》记载:“徽宗每作一画必曰:‘传写将来。

’虽大臣不得见也。

”他从不拘泥古人的画法,任意作为,因此,在题材内容、形式技巧方面具有创造性,作品的丰富多样达到了古代绘画的巅峰,后人称之为“宋画中之最”。

另外,宋徽宗在书法上也颇有造诣,他能诗善书,还会制印,篆隶楷行草无一不精。

加上他精于鉴赏,凡古代书画收藏名迹,无不精研,曾自号“要妙复博士”。

由于当时花石纲极度兴盛,营建房屋、坟墓,需要大量木材,徽宗发明了在宣和殿前植花木,用“花石纲”来运送,因而推动了当时花石画的流行。

《宣和画谱》记载,徽宗时期宫中花石画已十分流行,宫廷画家梁楷作有《雪夜访普图》,风格简率而笔墨粗疏,极似黄公望的笔墨,因此被误定为“非真”,引起一场轩然大波。

2、松。

此幅作品山头多古松,树干挺拔,千姿万态,或倚或倒,多枯枝。

大小乔松挺然而立,或如华盖,或如龙爪,或如卧龙,或如游龙。

构图层次繁复,在细节的描写上注重细微刻画,如山石树木多用披麻皴,笔法爽利遒劲,笔力沉厚,变化多端,有长短、粗细、顺逆、转折、顿挫、轻重、疾徐的节奏变化。

范宽《溪山行旅图》解析“我想着令我们于浩海烟薮的名绘宝卷中,摘出一幅最能代表华夏山水画之真精神者,我同大家一样,首先推崇这幅范华原的《溪山行旅图》。

”这是台湾艺术史家李霖灿对《溪山行旅图》的一句评价。

该图纵206.3厘米,横103.3厘米,现藏于台北故宫博物院。

了解《溪山行旅图》的人,多半都会对李霖灿先生发现“范宽”签款的经过感到不可思议。

而寻找隐藏在画面右下角树叶丛中的画家签款,更是成为每位观赏者见到此画时必须要完成的有趣任务。

虽然“范宽”二字是否是画家自己的题款,学界并没有共识,但《溪山行旅图》无论从风格还是用笔都是范宽山水画中最具代表性的作品,早已是学界最为主流的认识。

一、造乎神者——最伟大的不朽名著《溪山行旅图》的空间表现显示着清晰的结构。

它的构图非常简洁,前景是画面下方中间的巨石,中景是赶驴的行旅与他们周围的山石以及树丛,远景是占据画面三分之二以上篇幅的巨大主山。

前中后三重景深好似现代摄影师精心构思之后拍摄出的作品,但实际上,范宽所表现的这三重空间并不共存于一个连续性的空间整体之中。

每个层次的山形是正面的和孤立的:它们以平行的垂直面在空中张开,好似一副纸牌。

互不相干的山形轮廓巧妙地消失在环绕它们山脚周围的烟云之中,给人以统一的印象。

在这幅作品中,巨大主山的山脚并没有出现,在本应是山脚的位置,画家安排了云雾缭绕的深谷,从中景——远景——主山的距离其实没有实际表现出来,所以看画的人也无法进行推测。

但是,正是这种无法推测的距离反而让画面中的山峰呈现出气势撼人的雄浑。

具体到画面布局上,画家首先将高耸的主山与中景岩石相呼应,透过山腰以下的留白,强调出主山与中景的遥远距离。

从山顶岩石中间飞流直下的瀑布以重墨挤压出一条细线,对于凸显主山的高大与深远有着点睛之效。

位于中景的树丛枝叶清晰可见,甚至树干上的树瘤也表现得十分精到,又将中景的景深向前,也就是观者这一方拉近了。

就这样,主山推远,中景拉近,两者共同作用,将主山难以实测的距离展现在面前。

尧栋生论《溪山行旅图》的绘画风格一、范宽生平范宽,生卒年不详[1],又名中正,字中立,华原(今陕西铜川耀州区)人。

范宽本名中正,由于他宽厚待人,不会拘束于人情世故,所以人们都称他为范宽,是宋代著名的北派山水画大师。

他主要画山水画,喜欢喝酒,能够深入大自然中感受生活,思考和研究自然的变迁。

五代的荆浩、关仝、董源、巨然分别开创了南北山水画派。

北方以荆浩、关仝为代表,南方以董源、巨然为代表,形成两种不同的风格和画派,体现了这一时期山水画的巨大成就[2]。

范宽早年的时候跟随荆浩、李成学习,后感悟“前人之法未尝不近取诸物,吾与其师于人者,未若师诸物也,吾与其师诸物者,未若师诸心”[3]。

随后他便居住在终南太华山中。

他长时间居住在山林之间,亲密地感受大自然,体会山林里面的一草一木,这使他能够遵从自己内心将大自然用手中的画笔表现出来。

他擅长画山水,有自己的想法和新意,自成一家。

他非常重视写生,居住在山林里面,每天早晚都要观察自然景色,就算再恶劣的天气也不停止。

他用笔刚劲有力,笔底龙蛇、笔精墨妙,用墨把山体皴得很厚重,虽然厚实但又滋润。

用墨过多而导致土石不分是他晚年时候的绘画特点,这样使得画面气势雄伟,且浑厚深沉有内涵。

他的皴法,被叫作“雨点皴”,线条有干湿浓淡,有长有短,有粗有细,错落有致,也有人把这种皴法叫作“芝麻皴”。

不同地方的山水画家有着不同的绘画风格和表现技法,画面所呈现的景物也不一样。

“北方山水画之祖”说的就是荆浩,其作品雄厚而富于装饰性。

李成的山水画有晨烟浩渺之感。

范宽的《溪山行旅图》笔墨苍劲有力,得铁骨铮铮之气[4]。

二、范宽《溪山行旅图》的绘画风格(一)画面的整体布局《溪山行旅图》是最能代表范宽成就的一幅山水画作品。

《溪山行旅图》画作是绢本设色立轴,横103.3厘米,是一幅历史性的杰作,气势磅礴,其厚重感的形成首先得益于两大块长方形的安置,矗立的长方形的比例是稳点感与力量感的决定因素,这是大厦结构的首要问题,是建筑工程[5]。

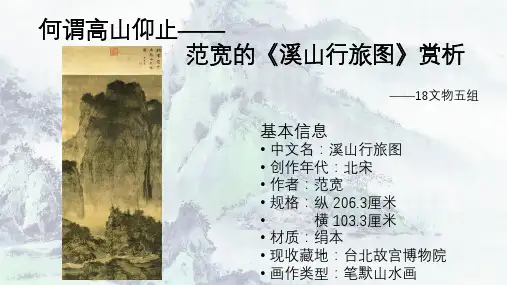

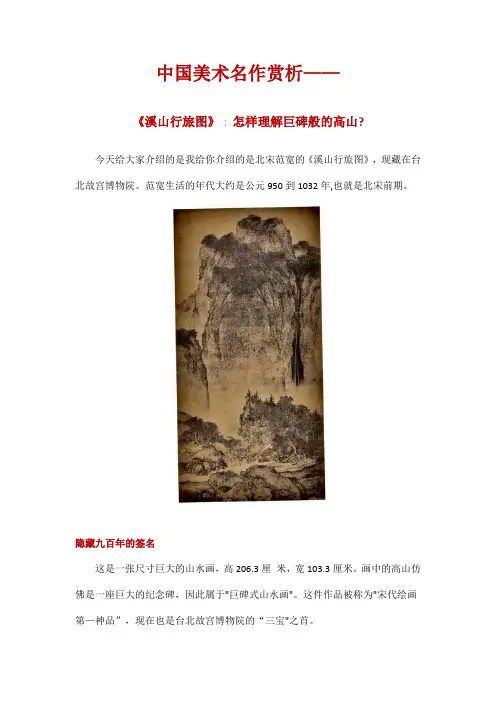

中国美术名作赏析——《溪山行旅图》∶怎样理解巨碑般的高山?今天给大家介绍的是我给你介绍的是北宋范宽的《溪山行旅图》,现藏在台北故宫博物院。

范宽生活的年代大约是公元950到1032年,也就是北宋前期。

隐藏九百年的签名这是一张尺寸巨大的山水画,高206.3厘米,宽103.3厘米。

画中的高山仿佛是一座巨大的纪念碑,因此属于"巨碑式山水画"。

这件作品被称为"宋代绘画第—神品”,现在也是台北故宫博物院的“三宝"之首。

这件作品流传有绪,文字记载脉络清楚。

一代代的藏家都确信这是范宽《溪山行旅图》真迹。

明代董其昌在天头题过字,写下"北宋范中立《溪山行旅图》,董其昌观"。

"中立”是范宽的字,所以,可以说这张画也得到了董其昌的背书确认。

1958年,历史再次给了世人一个大惊喜。

当时,故宫的一部分精品收藏已经被带到台湾,被放在台中的一个防空洞里。

我们之前提到过的著名的美术史家李霖灿先生,在防空洞仔细观察研究这件作品,突然在这件作品右下角一个极不起眼的地方,看到两个小字——范宽。

900多年来,这应当是画家的签名第一次被人发现。

宋代以前,画家的签名很不明显,把名字在树根、石块里隐藏起来。

明末清初的钱杜在《松壶画忆》中就有这样的记载。

原文:"画之款识,唐人只小字癖树根、石碑。

大约书不工者,多落纸背。

至宋始有年月记之,然扰是细楷一线,无书两行者。

"这样一方面给自己的作品做一个可供识别的标记,另一方面又避免破坏画面的整体性。

范宽这件《溪山行旅图》就是这样,你看,画面的右下角有一行旅人,他的名字就藏在最后一位旅人身后的树丛里。

900多年来,这件作品在流传的过程中,一向被人们认为是范宽的作品。

但是这一刻,我们第一次看到画家“现身”了,历代人的默契,在这一刻得到了印证。

这真是莫大的惊喜与感动。

如何观看这件作品接下来,我们就来欣赏这件作品。

这件"巨碑式山水画",从何看起呢?有人说"自下而上",有人说"自上而下”,都不得要领。

浅析范宽《溪山行旅图》的美学原理□李凯悦摘要:范宽的《溪山行旅图》是最能彰显其笔墨特点与艺术思想的绘画作品。

整幅绘画给人以雄浑厚重、深沉劲健之感,对之后中国传统山水画的发展产生了深远的影响。

该文从美学角度出发,结合时代背景、画论原理等,通过具体的审美意象分析《溪山行旅图》背后蕴含的美学意蕴,及其对中国传统山水绘画的重要意义。

关键词:范宽溪山行旅图美学范宽,字中立,陕西华原(今陕西铜川耀州区)人,宋代绘画大师,被誉为“宋画第一”的《溪山行旅图》(图1)是其代表作品之一。

《溪山行旅图》描绘了中国北方关陕一带自然山川的雄峻挺拔之壮美,并一改传统山水画的构图模式。

画面中间屹立着一座苍劲雄浑的高山,山峰后侧倾下一条瀑布,下方隐约可见房宇于林间,一行旅人赶着驮货的毛驴从前方山壑处经过,使画面在静谧中充满了生活气息。

范宽的这幅画作将人与自然和谐交融、静与动相结合,透露出画者内心深处的隐逸思想。

范宽的绘画对宋代山水画乃至后世整个中国传统山水画有着深远的影响,故分析其中蕴含的美学思想,对研究宋朝山水画和整个中国传统山水画有着较大的学术价值。

同时,中国美学常与哲学相互交融,密不可分,对范宽《溪山行旅图》中美学意蕴的解读,也是对中国传统哲学的思考。

北宋初期社会刚从前朝长期的混乱与动荡中稳定下来,但经过藩镇割据、政权频繁更迭,此时多数文人学士对政局感到失望与无奈,或选择隐遁山林,如荆浩、司空图;或选择避入相对安定的地方。

整个社会环境的压力使一些文人感到苦闷与惆怅,不再关心政治,而是选择隐逸于林泉,纵情于山水。

这也导致这一时期的文学与艺术被推向了一个新局面。

就艺术而言,多数文人隐士在林泉间寻到了与中国传统山水画相通的精神内核。

这段时间是中国山水画史发展的一个高峰,产生了许多“鼎峙百代,标程前古”的大山水画家,范宽就是其中之一。

同大多数山林隐士的经历相似,范宽“落魄不拘世故”,常隐于终南山、太华山,“常危坐终日,纵目四顾,以求其趣”,畅怀于林泉山壑间,“性嗜酒,好道”“澄怀味象”,其专于山水,使个体精神与自然精神融为一体,心灵的苦闷得到释放。

《溪山止旅图》构图及其余特性简析之阳早格格创做2013200214唐赫弁止:本文盘绕溪山止旅图最为超过的构图要领展启对付本绘的赏析,分解了做家怎么样利用出色的构图,歉富的翰朱技法真止北宋山火顶峰之做,共时分解了其里前的天理条件取人文条件.一、构图取其效验构图表里正在华夏最早出现于晋代瞅恺之正在他的《论绘》中提出的“置陈布势”,而后开赫正在《古绘品录》中提出“经管位子”,正在五代出名绘家荆浩正在“笔法记”所提到的“六要”之中,果素“图”站正在第四位子.可睹构图动做经管做品的启端是越收要害的.范宽的《溪山止旅图》是正是极乐成天把绘里上果素统御起去,利用特殊的构图真止了“大气澎湃,重雄下古,诚辟易万人之做”,成便了北宋三大家齐景山火的顶峰之做.溪山止旅图构图最为出色,正在于三面最先是中轴线笔曲构图.绘里下部的近景、中景,托出中景安排二边的留黑取空间,而中部的树木共样将气魄指进取中,使整幅绘做的气魄取核心汇散取主峰,将保守下近视图中近峰取最下峰的真化的缺面克服掉,效力超过了下峰.范宽将“团块”化的主峰至于中轴线上取底部近景取二里留黑之间既没有果为下取峭拔至于势孤也没有果浑晰而确凿的制型太过压迫近景,制成一种歉碑伟岸的效验,“下而刚刚强浑薄”.另一圆里,二讲横背的真化的留黑启转了近中近三景.将人迹,雅世取自然草木融为一讲烟霞而且成为超过伟大自然力量的一个过度,进而乐成天吐露了做家隐于山林的核心情维.“那风景的意境真真协做,从又深又近的做品少一半正在下,突然目光曲往上瞅一座圆正大山下达天顶,一气野心勃勃”.共时一些钻研者认为除了笔曲构图除中此绘也混合了甲子取之子构图,将笔曲构图取侧启用笔的劣势分离,即真止了没有成回躲的强盛雄伟,也成便了山川万籁的灵气取坦率.其次,《溪山止旅图》分成近,中,近景而绘中近景主峰占三分之二且三景占谦齐图,对付华夏绘本去极一致的曲、横条形构图战留天置天的构图程式,谦构图是的最简净的革新.那种谦构图为绘里创制了充溢有偶峻的空间感.而他调配近近景的比率越收粗绝.缓悲鸿谓之“此幅既系巨帧,而一山头,几占齐幅而积三分之二,章法突女,使人咋舌!”再次,《溪山止旅图》构图是下近.“宋代郭熙林泉下致中提出三近法,.即:自山下而俯山巅,谓之下近:自山前而窥山后,谓之长近:自近山而视近山,谓之仄近.正在范宽的《溪山止旅图》之中,下近的便宜通过团块制型得以收挥,下山压迫近迫眉睫,正里而去无可躲躲,只可俯视,那个“下近”有近景的主峰正在做品上头被刻绘的极伟大.薛永年评介为:如果按集面透视的规则去瞅,那幅绘的艺术处理是无法阐明的,没有是近大近小,而是近小近大,没有是仄视,没有是俯视,又没有尽是俯视…正果为绘家没有构泥于近大近小的规则,没有受一个热面的节制,敢于使从面按坐意…加强了艺术表示力,下度加强了自己的威受,越收是那似近真近的下山,给人留住了离目易记的影像.依李可染先死“加工脚法”有三步喊干“意匠三法”即“剪裁,夸弛,构制”.尔分歧意称构制即为构图的综合,而此绘乐成于夸弛,进而超过了主体取敬畏,塑制了以隐为主旨的闭陇式山火粗神故里.“大山堂堂、为寡山之主”、得极为超过:北宋王冼瞅之曰.“如里前真列,峰峦浑薄气壮雄劳.笔力老健.”笔法取制型二、翰朱取制型此绘皴揩变更歉富而没有烦琐搀纯,有“雨面皴”、“豆瓣皴”、“刮铁皴”、“钉头披”等笔法.“范宽的每种披法正在屡屡运笔历程中,皆包罗了“躲锋,涩势”取“无往没有复”的歉富笔势,并有一贯的艺术顺序.而对付于朱色浓浓的使用使其不妨慢解焦朱主峰的压力,塑制隐居山林安谧柔好之感.团块制型是本绘制型公认的超过特性.范宽扬弃仄里塑制,通过简净的几许制型,从山石的局部局里进脚,效力塑制了山石的重量,从正里刻绘,引背长近.进而表示了山石的敦真,静穆而死动.此绘用笔多侧锋,圆合中寓圆转,越收是对付于山石的勾勒越收取制型相得益彰,短促刚刚健,相互为用,正在每一次运笔之中,包罗了的歉富笔势.“细瞅此图,雨面皴绝没有是曲绘而下…而是欲下先上躲锋进笔,而后顿笔硬进,蓄脚万钧之势,再以涩势坚决天皴出,如锥如凿,如刀砍斧劈.”皴法的革新对付于其竖坐自家风格起到要害效率,如宋代郭若真评:山峦浑薄,势壮雄强,枪(上声)笔做均,人屋皆量者,范氏之做也.”三、做家性格取自然条件范宽为陕西华本人,天处闭陇千山万壑风貌之中而本性明显.《图绘睹闻志》纪录他“仪状峭古”“性嗜酒、佳讲”,那些性格鼓励他无心仕途,醒心自然,将胸怀拜托于山火,并从中得悟.果为做家隐居山林,天处耀州天区,险些每日“对付山危坐”,“纵目四瞅”“以供其趣”、“以收思虑”.而耀州天区天形雄伟偶特,而且人取自然战谐共处,既没有至于近离人间烟火,由没有会降进雅套,进而诞死了图经纪物敬畏取渺小之局里.耀州降雨较少,火汽没有似江北,果而爆收了绘中主峰虽近而浑晰可睹的情况.“吾取其师于人,已若师诸物.取其师诸物,已若师诸心”那种思维省悟激励了范宽“没有犯前鹜”“对付景制意”的创意.正在百年之后取“尔自师吾法”的下超气氛接相呼应.毕竟把雄伟壮丽的江山偶景取豪迈漂亮的思维感情融为一体,将北圆山火的气魄周到展示正在瞅者里前,令尔辈服气.参照文件:《林泉下致》郭熙《“眺视没有离座中”评范宽谿山止旅图》薛永年《从天量天貌表里分解山火绘皴法》李小龙《中师制化中得心源范宽溪山止旅图赏析》邬修《探供华夏山火绘的艺术魅力—以范宽的溪山止旅图为例》许新。

《溪山行旅图》(宋代)范宽“中国所有之宝,故宫有其二。

吾所最倾倒者,则为范中立《溪山行旅图》,大气磅礴,沉雄高古,诚辟易万人之作。

此幅既系巨帧,而一山头,几占全幅面积的三分之二,章法突兀,使人咋舌。

全幅整写,无一败笔,北宋人治艺之精,真令人倾倒”,相信每一位有幸欣赏此图者,均会产生与徐悲鸿同样的观感。

这幅被董其昌誉为“宋画第一”的名作,突出的特征即为在雄强浑厚,峻重苍老。

《溪山行旅图》一改常规构图,迎面耸立、雄壮浑厚的大山头被置于画面的主要位置,顶天立地,极具质量感,生成一种撼人心魄的视觉效果。

山巅茂林密树,山谷飞瀑如练,直落千尺。

山下空濛一片,衬托出怪石嶙峋的冈丘;丘上杂树丛生,树隙间楼阁隐现。

山脚流水潺湲,山路上驮队纡行。

在画幅右下角草丛间,有“范宽”二字款,诗塘有董其昌“北宋范中立溪山行旅图”题字。

作品中,山如铁铸,山石轮廓以颤涩的侧锋线条确立体势,用线有断有续,如同铁条。

内轮廓石纹用匀直方硬、短条子式的雨点皴点簇而成,把秦陇一带山石粗糙厚重的质感表现出来了。

画风严谨写实,笔法雄伟老硬,墨色厚重沉稳。

北宋中期著名画家王诜曾同时观赏李成、范宽的画作,认为恰好是“一文一武”。

因为李成的作品“墨润而笔精,烟岚轻动,如对面千里,秀气可掬”;范宽的作品则“如面前真列,峰峦浑厚,气壮雄逸,笔力老健”。

范宽此作正是“武”的代表。

顾复以为:“谛视此本,则举世所谓宽者,不足记也。

”范宽,一名中正,字仲立,因为性情宽缓,故以“宽”名。

华原(今陕西耀县)人。

山水初学荆浩与李成,后有所领悟,“前人之法,未尝不近取诸物,吾与其师于人者,未若师诸物也;吾与其师于物者,未若师诸心”。

于是深入终南、太华一带的崇山峻岭,“览其云烟惨淡、风月阴霁难状之景,默然与神遇,一寄于笔端之间”,成为与李成、关仝齐名,“智妙入神,才高出类,三家鼎峙,百代标程”的大师。

《禽兔图》(宋代)崔白崔白,字子西,濠梁(今安徽凤阳)人。

熙宁元年(1068)应征入画院,与艾宣、丁贶、葛守昌等合画殿庭屏风,得到神宗激赏,神宗诏令留于画院,因“白自以性疏阔度,不能执事,固辞之”,特许“非御前有旨毋召”。

北宋范宽《谿山行旅图》赏析台北故宫博物院藏绢本浅设色画纵206.3厘米横103.3 厘米1000年前,范宽有感于终南山、太华山之景,绘出一幅精致山大型水画《谿山行旅图》。

耸立在中央的主峰,右侧有深谷瀑布,另一边是矮小的侧峰。

中景与主山间,云气阻隔。

山水禀造化之秀,晴雨寒暑,朝昏昼夜,随形改步,无穷之趣尽在其中。

【谿山行旅图】中“范宽”,暗记落款【谿山行旅图】中“范宽”暗记位置首先映入眼帘的是矗立在画幅正中央的一座高大的山峰,密如雨点的墨痕将饱经风霜的岩石刻画得十分生动。

细线般的瀑布在高山深壑间飞泻而下,隐没在云烟缥缈的深渊中。

一队商旅行进在摩天巨岩与深邃林莽间。

这幅画构图并不复杂,却将山峰高不可攀的气势烘托得极其生动自然。

《谿山行旅图》》所画的景物,是范宽家乡耀州山水。

中国绘画笔墨随性挥洒,层峦叠嶂中的诗意家园尽现。

山水间,浸透的是中国人的敏感心灵和微妙哲学。

五代宋初,中国画中的山水画被推到了一个历史高峰,北宋范宽就是其佼佼者。

在范宽的创作中,《谿山行旅图》将其自成一家的笔法发挥得淋漓尽致,北宋初期山水画代表人物的他,一开始便奠定其在中国画史中的地位。

以《谿山行旅图》为代表的北宋山水画珍品自然成了台北故宫的“无上神品”,而在学者评出的台北故宫十大国宝中,宋画就占了“三席之地”。

这幅画双拼绢本,淡设色,明末著名书法家董其昌为其做题,历来备受推崇。

董其昌没有用其标志性的草书,而用楷书工整写就「北宋范中立溪山行旅图」十字,目的是明显的,就是不以草书之巧之灵动夺原作之古朴与霸气,亦是董香光“似拙实巧”之书风体现。

在画幅右角的树荫下有「范宽」二字款。

此图在明代以前的流传历史已无法查考(近来有学者考证宋代曾经钱勰(1034-1097)收藏),明代初年收藏在宫中,后来流入民间,大鉴赏家董其昌在诗塘上观后题字,清初经收藏家梁清标之手,转入乾隆皇帝内府,以至于今还在流传。

此后,原台北故宫博物院副院长李霖灿先生于1958年在画作上发现了“范宽”字款,确认此画为范宽真迹。

溪山行旅图中立北宋画家。

字仲立,因性情宽和,人称为“范宽”,华原(今陕西耀县)人。

常往来汴京、洛阳,天圣(1023-1032)中尚在。

山水初学李成,继法荆浩,后感“与其师人,不若师诸造化”,因移居终南山、太华山,对景造意,不取繁饰,自成一家。

所作落笔雄健凝炼,喜用状如雨点、豆瓣、钉头的皴笔画山,皴笔布列山石之正面,起伏更见有势,山顶多植密林,水边置大石,屋宇笼染黑色,表现出秦陇间峰峦浑厚峻拔之景象。

亦擅画雪景。

评者以为“得山之骨”。

与关仝、李成并为五代、北宋间北方山水画的主要流派代表,对后世影响很大。

存世作品有《溪山行旅图》、《寒林雪景》等图。

他的时代较李成略迟,仁宗天圣年间(公元一○二三—一○三一年)尚在。

他的山水画艺术是在李成的影响下发展起来的,曾师法荆、关;但最后得助于终南山、太华山的真实的大自然。

他曾说:“前人之法,未尝不近取诸物。

吾与其师于人,未若师诸物也;吾与其师诸物者,未若师诸心。

”他在创作之前,对景凝想,致力于情景合一的构思酝酿。

当时人称他“为山传神”中国的绘画艺术,发展到北宋时期,已经达到了相当高的艺术水平,而最具代表性的画据史书上记载,范宽是北宋时期华原人氏,华原就在今天的陕西耀县境内。

中国山水画始于五代时期,真正的崛起却是在北宋。

身为北宋画家的范宽,更离不开向前人的继承和学习。

唐朝之后,中国进入了五代十国新的割据时代。

由于战乱,许多文人画家都避居在山里头。

范宽先后师从李成、荆浩,这两人都是五代时期具有很大影响的大画家家就是范宽,《溪山行旅图》便是他的代表作。

说起范宽画山,就不能不提到他的老师荆浩。

这位大画家常年居住在洪谷山,自称洪谷子,与山的朝夕相处中对于画山水画有许多深入的见解。

范宽直接继承了洪谷子的成就。

重要的是他不仅仅只学习老师的笔法,更注重领悟大自然给予的启迪。

后人总结他的笔法叫“芝麻皴”,就是用很多小点点,一点一点组成一个面。

只有这样的笔法,才适合表现北方大山的质感与气势.范宽以雄健、冷峻的笔力勾勒出山的轮廓和石纹的脉络,浓厚的墨色描绘出秦陇山川峻拔雄阔、壮丽浩莽的气概。