溪山行旅图讲课PPT

- 格式:ppt

- 大小:1.92 MB

- 文档页数:22

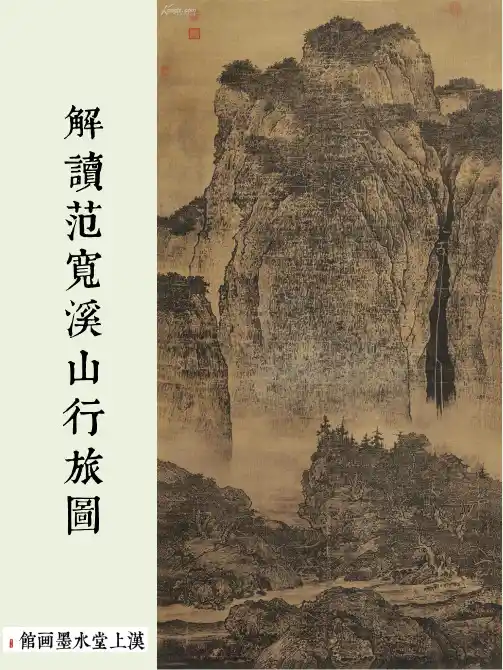

范宽《溪山行旅图》

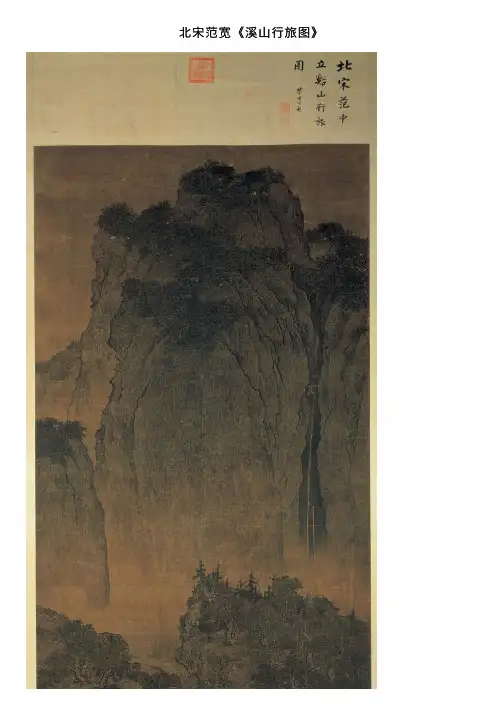

《溪山行旅图》是宋代画家范宽创作的一幅古画。

宋范宽《溪山行旅图》画中巍峨的高山顶立,矗立在画面正中,占有三分之一的画面,顶天立地,壁立千仞,予人以鲜明的印象。

山头灌木丛生,结成密林,状若覃菌,两侧有扈从似的高山簇拥着。

树林中有楼观微露,小丘与岩石间一群驮队正匆匆赶路,在静谧的山野中仿佛使人听到水声和驴蹄声。

细如弦丝的瀑布一泻千尺,溪声在山谷间回荡,景物的描写极为雄壮逼真。

全幅山石以密如雨点的墨痕和锯齿般的岩石皴纹,刻画出山石浑厚苍劲之感。

画幅右角树阴有“范宽”二字款。

北宋范宽《溪⼭⾏旅图》北宋范宽 — 溪⼭⾏旅图(转)解读范宽《溪⼭⾏旅图》密码(组图)北宋范宽《溪⼭⾏旅图》不仅被誉为中国⼭⽔画⾥最⾼的⼀座⼭,外国⼈想了解中国⼭⽔画时,⼀定不能不提到它。

看过这幅画的⼈⼏乎全是“⼀见难忘”,许多⼈好奇,许多⼈感动……,这幅画为什么会有这么⼤的⼒量?本⽂就将试着解读在这幅“其实很数学”的画中,到底蕴藏了哪些秘密。

引⾔李霖灿在《中国美术史稿》中谈到:“记得刘国松⽒对我说过,有⼀次他对这幅巨轴凝眸深思,竟然'感激’得流下了眼泪!”刘国松是台湾早期现代艺术的开拓者,看了这幅画后,感激的流下眼泪。

在此,“感激”⼆字⽤的很有趣,⼀般我们对于施恩于我们的任何⼈、事、物感激,是因为我们从对⽅⾝上得到了升华,或是得到启发、包容和谅解。

⽽刘国松,⼀个从事现代艺术的⼈,为什么会对⼀幅千年古画感激呢?李霖灿解释了这个感激的眼泪是怎么来的:“刘国松⽒不过是被范宽的' 诚恳’所感动了⽽已。

试看那千笔万擢不厌其烦的'⾬点皴’法,若不把⼭的庄严伟⼤,从⼼坎中画到了顽⽯点头誓不罢休,哪个⼈能不为范华原的'诚恳’所感动?”——李霖灿认为他是被范宽的“诚恳”所感动的。

范宽的“诚恳”⽆疑是⼗分动⼈的,但只因为他使⽤了“⾬点皴”吗?这幅画感动了古今⽆数⼈,也许画中还蕴含了更多的“感动因⼦”有待我们去发掘。

⼀、关于范宽范宽(活耀于⼗世纪),名中正,字中⽴,陕西华原(今耀县)⼈。

北宋刘道醇《圣朝名画评》说到范宽:“性温厚,有⼤度,故时⼈⽬为范宽。

居⼭林间,常危坐终⽇,纵⽬四顾,以求其妙。

”北宋郭若虚《图画见闻志》说他:“进⽌疏野,性嗜酒好道。

”看来是位个性落拓的求道者。

他擅长⼭⽔画,北宋《宣和画谱》描述了他学画悟道的经过:“初学李成(五代⼭东画家),既悟,乃叹⽈:'前⼈之法,未尝不近取诸物。

吾与其师于⼈者,未若师诸物也。

吾与其师于物者,未若师诸⼼。

’于是舍其旧习,⼘居终南、太华岩隈林麓之间,⽽览其云烟惨淡、风⽉阴霁难状之景,默与神遇……,故天下皆称宽善与⼭传神。

•解析范宽《溪山行旅图》•刘宬•一、作者及作品背景。

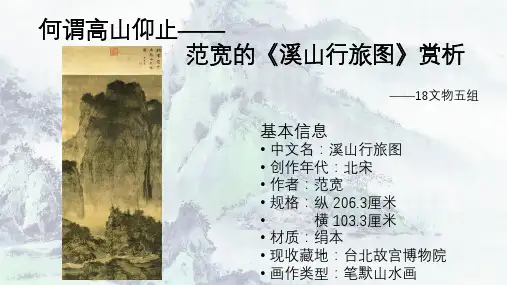

•范宽生卒年月不详,本名中正,字中立,北宋山水画家,生活于北宋前期,名列北宋山水画三大名家之一。

陕西华原(今耀县)人。

因为他性情宽厚,不拘成礼,时人呼之为“宽”,遂以范宽自名。

《宣和画谱》著录其作品58件。

传世有《溪山行旅图》,《雪山萧寺图》,《雪景寒林图》等等。

在范宽上述作品中,《溪山行旅图》可谓是其代表之作。

《溪山行旅图》为绢本设色立轴,横103.3厘米,纵206.3厘米。

藏于故宫博物院。

米芾在《画史》中提到“山顶好作密林,从此趋劲硬”。

郭若虚也曾在《图画见闻志》里说,范画“如面前真列,峰峦雄厚,气壮雄逸,笔力老健”。

这些描述在《溪山行旅图》中都得以充分表现。

成为范氏绘画的特征。

•二、作品构图及画面因素。

•从画面的构图来看,《溪山行旅图》是典型的高远法构图。

画面正中一座巨大的山峰顶天立地,占据了画面三分之二的空间,近景及中景皆为巨石,由其中一条崎岖的山路分割开来。

远景则是一片巨大的山峦,中有飞瀑一。

是典型的关陕风景。

试将上述近景中景并为前景,而其后高山定为后景,纵观全图,可注意几点• 1、观画者的视角。

•画面中,山路的点醒,使前景给人以一种俯视的感觉;而后景的巨峰则不太容易做到这点,由于画幅本身的尺度较大及山势表现出的雄伟,使观画者本能地以类似仰视的角度去观赏。

作者的做法是突出了山顶的点苔,并配以自上而下由密及疏的皴擦。

如此,使整观此图,视角达到统一。

此外,从前景看,让人有置身其中之感,而联系后景,可以发现一个问题,现实中是没办法将这些景色自上而下同时映入眼帘的,显然,作者在表现时参入了更多的主观因素,这种表现方式也在其后更多的被称为“全景山水”的绘画中得到体现。

•2、画面的布局。

•《溪山行旅图》中,前景占了大约三分之一的空间,后景则占据了剩余大约三分之二的画面。

先看后景的巨峰,虽然有山头若干,但是几个山头绵延相连,类似山脉并组成的一座主峰成为后景中的主体,与右边被飞瀑隔开的山体及左侧单独的一座峰峦搭配,更凸显了主峰的主题位置。

120范宽《溪山行旅图》赏论[摘 要]从《溪山行旅图》的构图、皴法、笔墨等方面对范宽绘画的艺术特征进行分析,总结范宽山水画的特点:大开大合的构图再现了画家掌控整幅画面的才能;多层次的皴法显现了这幅画的厚重感;气势恢宏的笔墨体现了绘画的精神。

以范宽的《溪山行旅图》为例,带人们走进绘画,走进宋代的文化摇篮,探索学习艺术的途径。

[关 键 词]构图;皴法;笔墨;《溪山行旅图》田 茹一、《溪山行旅图》的时代背景北宋时期是中国山水画的巅峰时期。

受宫廷画派影响,各种技法和画院的规模都逐步完善,名家众多而且硕果累累,其中山水画的表现最为耀眼。

他们完全脱离了隋朝和唐朝“先钩再填”的创作方法,追求对真实意境的表达,创作了很多精美的作品。

宋代山水画作为中国绘画重要的组成部分,历经了几千年的继承和传播。

宋朝艺术在技术手段上有很多尤为重要的创新,致力于寻求精美动人的艺术情趣的花鸟画、山水画,尤其注重真实而巧妙的艺术表达,以及对意象的提取,有着超高的归纳总结能力。

宋朝三百多年的历史积淀,绘画技法在继承隋唐五代的基础上继续向前发展。

宫廷画、文人画、民间画三者形成各自独立的绘画体质,却又相互汲取、渗透,相互感化,形成宋代画坛丰富多彩、百花齐放的精神面貌。

二、《溪山行旅图》的艺术特色《溪山行旅图》中,不仅有如诗的美景,更有让人深深感叹的艺术特色。

整幅画不但构图精美,笔墨技法精湛,还通过细致的刻画为我们展示了雄伟壮丽的宋代河山。

(一)构图《溪山行旅图》的构图大开大合、气势逼人。

这幅画有一座占据画面三分之二的巍峨的山峰,在画面的顶端,它好似站在空中,锲而不舍地生长,给人一种鲜明而高大的形象。

山坡上有许多树木,形成茂密的森林,两侧的山相对较低,有一种高山仰止、身临其境的效果。

山底下有一条蜿蜒的小路,一队商旅从远处走过来,形成一种动态感。

在幽静的深山中仿佛能听到马队的铜铃声,让安静的画面产生了动静结合的效果。

山间还有灵动的溪水与之相呼应,让整幅画充满诗意。

溪山行旅图奇峰散绮图诗中有画,画中有诗——从王维山水田园诗看其创作风格王维,长于作诗,是盛唐山水田园诗派之领袖,又擅长作画,为中国水墨山水画之鼻祖。

其诗静逸明秀,兴象玲珑,如水墨晕染的画;其画飘渺空灵,富有神韵,似语短情长的诗。

故一代文豪苏东坡评王维之作,言“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”艺术在本质上总是相通的,无论何种形式的艺术,皆是通往作者心境的路途,是作者思想与情感喷薄的结晶。

所以诗与画的差别只在于形式,诗为有韵之画,画乃无韵之诗。

王维的诗与画是相互融合的,他在诗画相通中传达着自己空明的心境与审美取向。

画是文学范畴以外的艺术形式,暂且不谈,就王维的山水田园诗中所塑造的意境,已然足以品味王维的创作风格。

王维的山水田园诗在描写自然山水中,抒写隐逸情怀,创作出“诗中有画,画中有诗”的静逸明秀诗境,做到形神俱备,耐人寻味。

一、诗文暗浮画境苏东坡评王维的诗为“诗中有画”,是喻王维诗歌的意境之美。

王维诗歌以画造境,以画传神达意,给人们带来美好的感受。

王维在观察生活和创作诗歌时,有着一双画家的眼睛。

他对生活的观察细致入微,把一花一木一虫一鸟的形态尽看在眼里,并细细揣度其风韵,用寥寥数字倒出,形象真切生动,更俱神韵,三言两语就将一幅山水画呈现出来,清新宜人的画面便跃然出现在读者眼前,无论是松林、山涧,还是落日、孤烟,抑或白云、青霭,都尽显眼底一览无遗。

他笔下山水景物特具神韵,略事渲染而意境悠长,色彩鲜明优美,动静结合,极有画意。

如此纯美而又生动的艺术境界,是作者以画法入诗的结果,是作者有意识地使他的文字里暗暗浮起一卷卷山水画。

1.色彩鲜明,在光和色中展现玲珑物像颜色是绘画的重要因素,以色状物也是王维山水田园诗的重要特色。

王维善于捕捉事物特色的眼睛自然不会错过大自然的光与色。

以色状物往往能使得景物鲜活,而王维笔下丰富的色彩层次感不仅能把物写活,更能带来风神远韵的画面感。

如《终南山》中,“白云回望合,青霭入看无”一句,一白一青,将云雾的颜色道出,二者颜色相称,把淡远迷离的景象形象化,烟云变灭本是难以句诠的虚幻之象,然作者赋予云雾鲜明清新的色彩,这云雾便似被定格在画纸上了,淡淡地展现着一种朦胧美。

《溪山行旅图》构图及其他特点简析之杨若古兰创作2013200214唐赫引言:本文环绕溪山行旅图最为突出的构图方法睁开对本画的赏析,分析了作者如何利用出色的构图,丰富的翰墨技法实现北宋山水巅峰之作,同时分析了其面前的地理条件与人文条件.一、构图与其后果构图理论在中国最早出现于晋代顾恺之在他的《论画》中提出的“置陈布势”,而后谢赫在《古画品录》中提出“经营地位”,在五代闻名画家荆浩在“笔法记”所提到的“六要”当中,要素“图”站在第四地位.可见构图作为经营作品的开端是特别主要的.范宽的《溪山行旅图》是恰是极成功地把画面上要素统御起来,利用独特的构图实现了“大气澎湃,沉雄高古,诚辟易万人之作”,成就了北宋三大家全景山水的巅峰之作.溪山行旅图构图最为出色,在于三点首先是中轴线垂直构图.画面下部的近景、中景,托出中景摆布两边的留白与空间,而中部的树木同样将气势指向上中,使整幅画作的气势与中间汇聚与主峰,将传统高近视图中远峰与最高峰的虚化的缺点克服掉,出力突出了高峰.范宽将“团块”化的主峰至于中轴线上与底部近景与两面留白之间既不由于高与峭拔至于势孤也不因清晰而确凿的外型过分压榨近景,形成一种丰碑伟岸的后果,“高而刚强浑厚”.另一方面,两道横向的虚化的留白承转了近中远三景.将人迹,俗世与天然草木融为一道烟霞而且成为突出巨大天然力量的一个过渡,从而成功地吐露了作者隐于山林的中间思想.“这景物的意境真假调和,从又深又远的作品少一半鄙人,突然目光直往上看一座方正大山高达天顶,一气大志勃勃”.同时一些研讨者认为除了垂直构图以外此画也融合了甲子与之子构图,将垂直构图与侧封用笔的上风结合,即实现了不成回避的强大宏伟,同样成就了山川万籁的灵气与委宛.其次,《溪山行旅图》分成远,中,近景而画中近景主峰占三分之二且三景占满全图,对中国画本来极普遍的直、横条形构图和留天置地的构图程式,满构图是的最简洁的革命.这类满构图为画面创造了充实有奇峻的空间感.而他分配远近景的比例更加精绝.徐悲鸿谓之“此幅既系巨帧,而一山头,几占全幅而积三分之二,章法突儿,使人咋舌!”再次,《溪山行旅图》构图是高远.“宋代郭熙林泉高致中提出三远法,.即:自山下而仰山巅,谓之高远:自山前而窥山后,谓之深远:自近山而望远山,谓之平远.在范宽的《溪山行旅图》当中,高远的长处通过团块外型得以发挥,高山压榨近迫眉睫,正面而来无可躲避,只能仰视,这个“高远”有近景的主峰在作品上面被刻画的极巨大.薛永年评价为:如果按散点透视的法则来看,这幅画的艺术处理是没法解释的,不是近大远小,而是近小弘远,不是平视,不是俯视,又不全是俯视…正由于画家不构泥于近大远小的法则,不受一个热点的限制,敢于使从点按立意…加强了艺术表示力,高度强化了本人的威受,特别是那似近实远的高山,给人留下了离目难忘的印象.依李可染师长教师“加工手段”有三步叫做“意匠三法”即“剪裁,夸张,组织”.我分歧意称组织即为构图的概括,而此画成功于夸张,从而突出了主体与敬畏,塑造了以隐为大旨的关陇式山水精神家园.“大山堂堂、为众山之主”、得极为突出:北宋王冼观之曰.“如面前真列,峰峦浑厚气壮雄逸.笔力老健.”笔法与外型二、翰墨与外型此画皴擦变更丰富而不繁琐复杂,有“雨点皴”、“豆瓣皴”、“刮铁皴”、“钉头披”等笔法.“范宽的每种披法在每次运笔过程中,都包含了“藏锋,涩势”与“无往不复”的丰富笔势,并有一向的艺术规律.而对于墨色浓淡的使用使其能够缓解焦墨主峰的压力,塑造隐居山林静谧美好之感.团块外型是本画外型公认的突出特征.范宽抛弃平面塑造,通过简洁的几何外型,从山石的局部抽象入手,出力塑造了山石的分量,从正面刻画,引向深远.从而表示了山石的敦实,静穆而生动.此画用笔多侧锋,方折衷寓圆转,特别是对于山石的勾勒更加与外型相得益彰,短促刚健,彼此为用,在每一次运笔当中,包含了的丰富笔势.“细观此图,雨点皴绝不是直画而下…而是欲下先上藏锋入笔,而后顿笔软入,蓄足万钧之势,再以涩势果断地皴出,如锥如凿,如刀砍斧劈.”皴法的创新对于其树立自家风格起到主要感化,如宋代郭若虚评:山峦浑厚,势壮雄强,枪(上声)笔作均,人屋皆质者,范氏之作也.”三、作者性情与天然条件范宽为陕西华原人,地处关陇千山万壑风貌当中而个性光鲜.《图画见闻志》记载他“仪状峭古”“性嗜酒、好道”,这些性情驱使他无意仕途,醉心天然,将襟怀寄托于山水,并从中得悟.由于作者隐居山林,地处耀州地区,几乎每日“对山端坐”,“极目四顾”“以求其趣”、“以发思虑”.而耀州地区地形宏伟奇特,而且人与天然和谐共处,既不至于阔别人间炊火,由不会落入俗套,从而诞生了图中人物敬畏与渺小之抽象.耀州降雨较少,水汽不似江南,因此发生了画中主峰虽远而清晰可见的情况.“吾与其师于人,未若师诸物.与其师诸物,未若师诸心”这类思想觉悟激发了范宽“不犯前鹜”“对景造意”的创意.在百年以后与“我自师吾法”的高超气氛交相呼应.终究把宏伟绚丽的江山奇景与豪迈大度的思想感情融为一体,将南方山水的气魄全面展现在观者面前,令我辈折服.参考文献:《林泉高致》郭熙《“了望不离座外”评范宽谿山行旅图》薛永年《从地质地貌理论分析山水画皴法》李小龙《外师造化中得心源范宽溪山行旅图赏析》邬建《探求中国山水画的艺术魅力—以范宽的溪山行旅图为例》许新。

《溪山行旅图》(宋代)范宽“中国所有之宝,故宫有其二。

吾所最倾倒者,则为范中立《溪山行旅图》,大气磅礴,沉雄高古,诚辟易万人之作。

此幅既系巨帧,而一山头,几占全幅面积的三分之二,章法突兀,使人咋舌。

全幅整写,无一败笔,北宋人治艺之精,真令人倾倒”,相信每一位有幸欣赏此图者,均会产生与徐悲鸿同样的观感。

这幅被董其昌誉为“宋画第一”的名作,突出的特征即为在雄强浑厚,峻重苍老。

《溪山行旅图》一改常规构图,迎面耸立、雄壮浑厚的大山头被置于画面的主要位置,顶天立地,极具质量感,生成一种撼人心魄的视觉效果。

山巅茂林密树,山谷飞瀑如练,直落千尺。

山下空濛一片,衬托出怪石嶙峋的冈丘;丘上杂树丛生,树隙间楼阁隐现。

山脚流水潺湲,山路上驮队纡行。

在画幅右下角草丛间,有“范宽”二字款,诗塘有董其昌“北宋范中立溪山行旅图”题字。

作品中,山如铁铸,山石轮廓以颤涩的侧锋线条确立体势,用线有断有续,如同铁条。

内轮廓石纹用匀直方硬、短条子式的雨点皴点簇而成,把秦陇一带山石粗糙厚重的质感表现出来了。

画风严谨写实,笔法雄伟老硬,墨色厚重沉稳。

北宋中期著名画家王诜曾同时观赏李成、范宽的画作,认为恰好是“一文一武”。

因为李成的作品“墨润而笔精,烟岚轻动,如对面千里,秀气可掬”;范宽的作品则“如面前真列,峰峦浑厚,气壮雄逸,笔力老健”。

范宽此作正是“武”的代表。

顾复以为:“谛视此本,则举世所谓宽者,不足记也。

”范宽,一名中正,字仲立,因为性情宽缓,故以“宽”名。

华原(今陕西耀县)人。

山水初学荆浩与李成,后有所领悟,“前人之法,未尝不近取诸物,吾与其师于人者,未若师诸物也;吾与其师于物者,未若师诸心”。

于是深入终南、太华一带的崇山峻岭,“览其云烟惨淡、风月阴霁难状之景,默然与神遇,一寄于笔端之间”,成为与李成、关仝齐名,“智妙入神,才高出类,三家鼎峙,百代标程”的大师。

《禽兔图》(宋代)崔白崔白,字子西,濠梁(今安徽凤阳)人。

熙宁元年(1068)应征入画院,与艾宣、丁贶、葛守昌等合画殿庭屏风,得到神宗激赏,神宗诏令留于画院,因“白自以性疏阔度,不能执事,固辞之”,特许“非御前有旨毋召”。

溪山行旅图《溪山行旅图》时代背景:是五代末宋初山水画家范宽的代表作品,是中国著名山水画作品,明董其昌评此画为“宋画第一”。

北宋画家。

名中正,字仲立。

因性情宽和,人呼范宽。

生活于北宋前期,名列北宋山水画三大名家之一。

画初学李成,继法荆浩,后感“与其师人,不若师诸造化”,因移居终南山、太华山,对景造意,不取繁饰自成一家,与李成为北方画派之代表。

范宽的作品以关陕一带真山真水为描写对象。

唐朝之后,中国进入了五代十国新的割据时代。

由于战乱,许多文人画家都避居在山里头。

内容:扑面而来的悬崖峭壁占了整个画面的三分之二。

这就是高山仰望,人在其中抬头仰看,山就在头上。

在如此雄伟壮阔的大自然面前,人显得如此渺小。

山底下,是一条小路,一队商旅缓缓走进了人们的视野——给人一种动态的音乐感觉。

马队铃声渐渐进入了画面,山涧还有那潺潺溪水应和。

艺术特色;艺术语言:线条:创“雨点皴”表达山石的坚硬,使山的形体跟质感俱足。

用笔雄强老硬、强韧坚实。

轮廓线内侧留白范宽用雄健的笔力勾勒出山的轮廓和石纹脉络,并用坚劲沉雄的中锋雨点皴,塑出山石岩体的向背和质量感。

在轮廓内侧加皴笔时,沿边留出少许空白,表现“高光面”,以表现山石凹凸起伏,一致的点皴使丰富繁杂的画面呈现秩序感,精确地刻画出北方山石如铁打钢铸的风骨。

色彩:墨色凝重、浑厚,而且极富美感。

构图:1.中峰鼎立,中轴巨碑式构图;2.主山占画面的近2/3,且几近满幅;3.等比级数的比例造成视觉的跳跃。

前景、中景、远景的比例刚好是1:3:9。

等比级数的构图比例,造成视觉的跳跃:一方面产生节奏感,另一方面也成就了中轴主山的巨大感。

艺术意蕴:由于范宽山水师造化而来,所以他的作品具有终南、太行峻拔深厚的形象,雄阔壮伟的品格,意境深远,观者如临其境。

《溪山行旅》给人的整体感受是丰满的、深厚的但也是宽泛的、不定的近乎纯客观的自然描写中让人能清晰地感受到那种整体自然与人生牧歌式的田园关系。

在人与山水相和谐的整体自然中人是弱小的、短暂的而山是宏伟的、永恒的。