气候变化概论复习

1、气候变化特点、气候变暖体现

1)近百年来地球气候系统正经历着一次以变暖为主要特征的显著变化

2)近百年来温室气体一直在波动增加

2012年,全球二氧化碳、甲烷和氧化亚氮年均浓度分别达到393ppm、1819ppb和325ppb,分别比工业革命(1750年)前增加了41%、160%和20%,达到历史的最高值。

3)1979年以来北极海冰范围显著缩小

1979-2012年北极年均海冰范围以每十年3.5%-4.1%(0.45-0.51百万平方公里的速率缩小;

夏季海冰范围(多年海冰)以每十年9.4%-13.6%(0.73-1.07百万平方公里)缩小。北极海冰每十年平均下降速度在夏季最高;

过去的30年,北极夏季海冰范围退缩史无前例,北极海表温度至少在过去1,450年来异常偏高。

2、温室气体:二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、对流层臭氧和水汽等气体,不阻挡紫外辐射的射入,但吸收红外辐射有,造成了“温室效应”,被称为“温室气体”。

温室效应:大气中的的CO2等气体能吸收地球表面反射的1200-1630nm的红外光谱,并把能量截留于大气之中,从而使大气温度升高的现象称为温室效应。

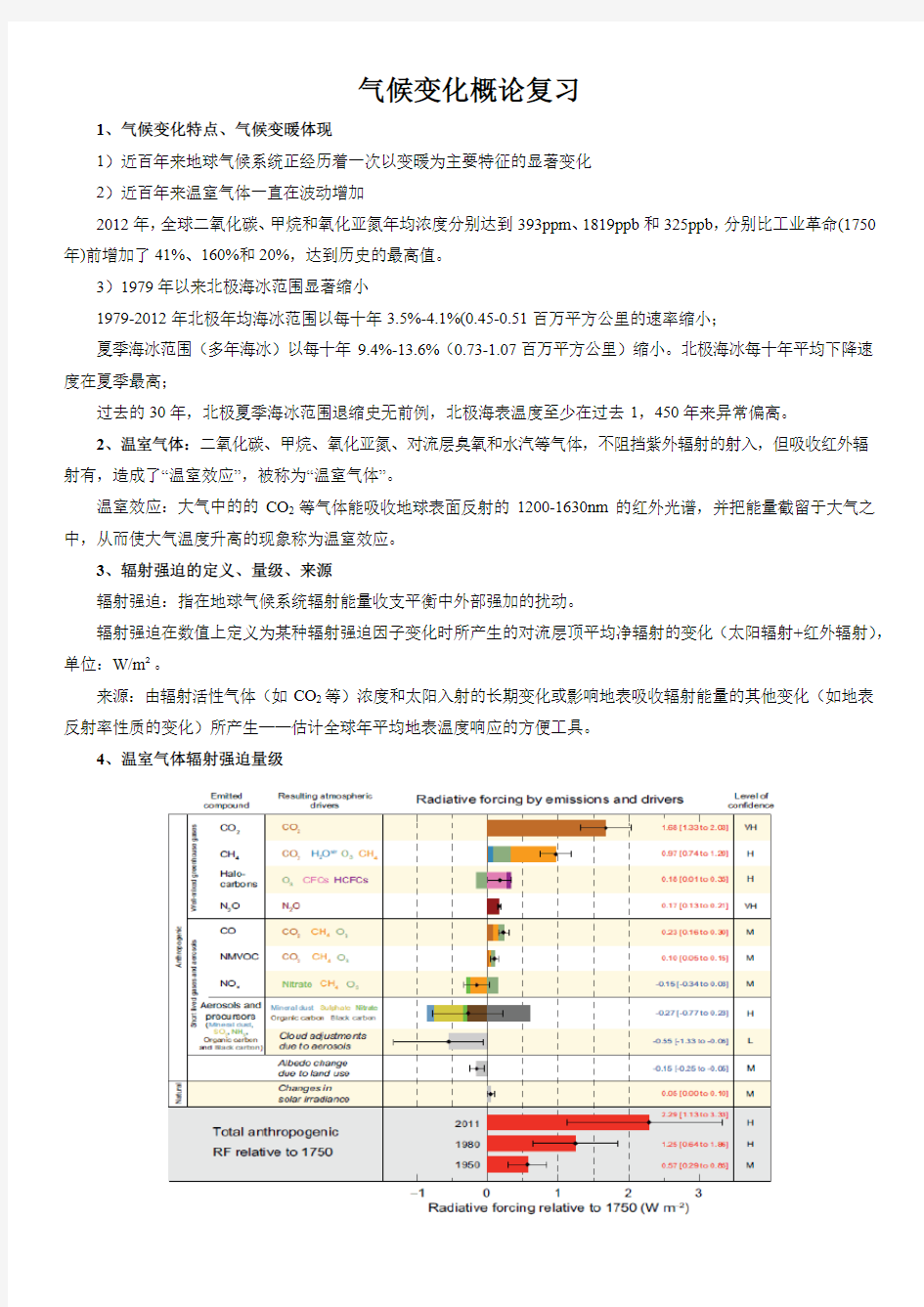

3、辐射强迫的定义、量级、来源

辐射强迫:指在地球气候系统辐射能量收支平衡中外部强加的扰动。

辐射强迫在数值上定义为某种辐射强迫因子变化时所产生的对流层顶平均净辐射的变化(太阳辐射+红外辐射),单位:W/m2。

来源:由辐射活性气体(如CO2等)浓度和太阳入射的长期变化或影响地表吸收辐射能量的其他变化(如地表反射率性质的变化)所产生——估计全球年平均地表温度响应的方便工具。

4、温室气体辐射强迫量级

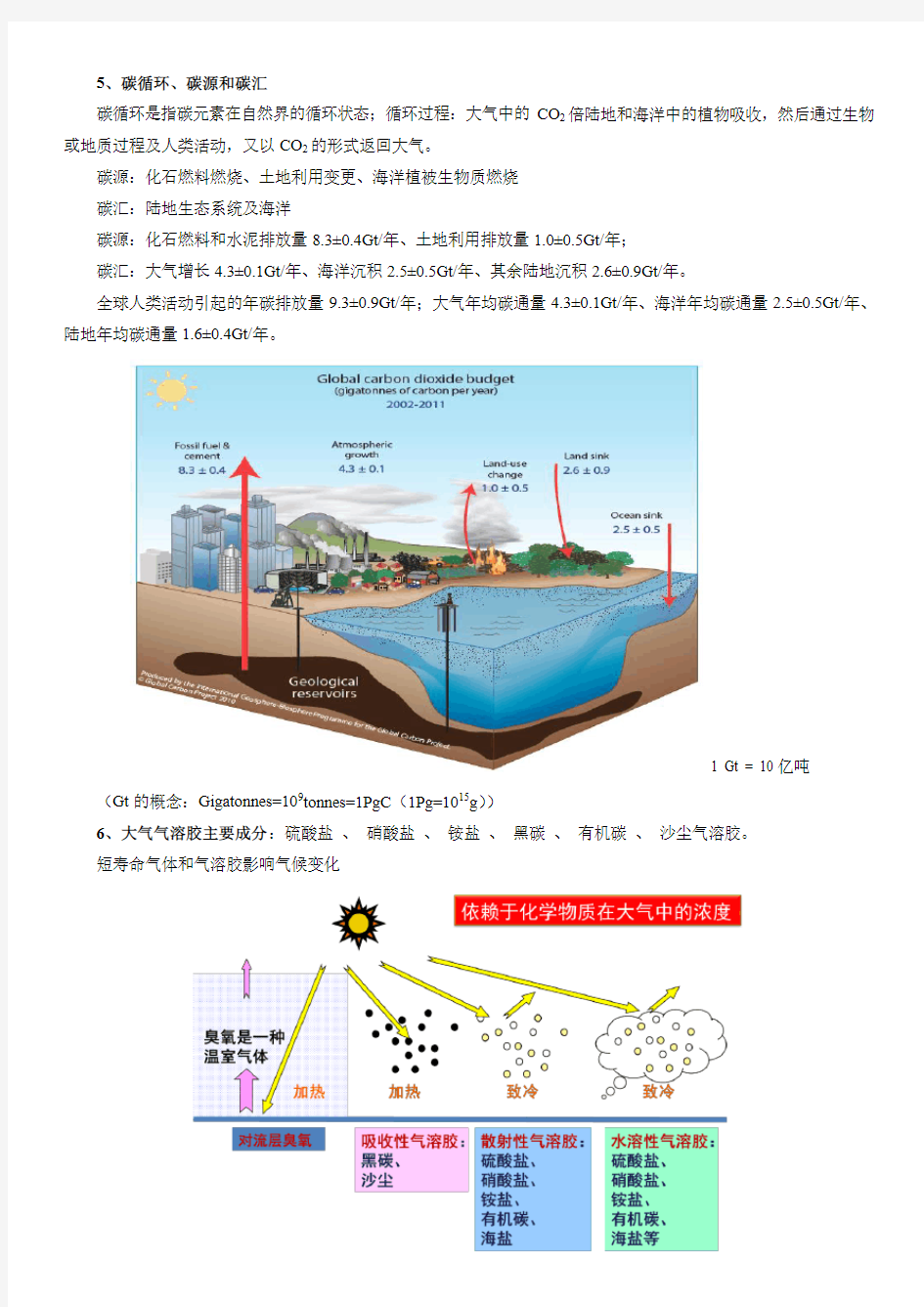

5、碳循环、碳源和碳汇

碳循环是指碳元素在自然界的循环状态;循环过程:大气中的CO2倍陆地和海洋中的植物吸收,然后通过生物或地质过程及人类活动,又以CO2的形式返回大气。

碳源:化石燃料燃烧、土地利用变更、海洋植被生物质燃烧

碳汇:陆地生态系统及海洋

碳源:化石燃料和水泥排放量8.3±0.4Gt/年、土地利用排放量1.0±0.5Gt/年;

碳汇:大气增长4.3±0.1Gt/年、海洋沉积2.5±0.5Gt/年、其余陆地沉积2.6±0.9Gt/年。

全球人类活动引起的年碳排放量9.3±0.9Gt/年;大气年均碳通量4.3±0.1Gt/年、海洋年均碳通量2.5±0.5Gt/年、陆地年均碳通量1.6±0.4Gt/年。

1 Gt = 10亿吨

(Gt的概念:Gigatonnes=109tonnes=1PgC(1Pg=1015g))

6、大气气溶胶主要成分:硫酸盐、硝酸盐、铵盐、黑碳、有机碳、沙尘气溶胶。

短寿命气体和气溶胶影响气候变化

7、气溶胶物理特性

气溶胶浓度(数浓度、质量浓度、体积浓度),谱分布

气溶胶粒子的三模态及其特性(按气溶胶直径分)

1)Aitken mode(~ <0.1μm) (Aitken 模态):Formed from condensation of hot vapors during combustion processes and from the nucleation of atmospheric species to form fresh particles. They are lost principally by coagulation with larger particles.(由热蒸汽在燃烧过程中凝结形成,由大气物种成核形成新鲜颗粒。 它们主要通过较大颗粒的凝结而丧失。)

2)accumulation mode(0.1~2.5μm) (积聚模态):The source of particles in the accumulation mode is the coagulation of particles in the nuclei mode and from condensation of vapors onto existing particles , causing them to grow into this size range. The accumulation mode is so named because particle removal mechanisms are least efficient in this regime , causing particles to accumulate there.(积聚模态中的粒子来源是核子模式下的粒子凝聚,蒸汽凝结到现有粒子上,使它们长大到这个尺寸范围。 积累模式是如此命名的,因为颗粒去除机制在这种情况下效率最低,导致颗粒在那里积累。)

3)coarse particle mode (~ >2.5μm) (粗粒子模态):Formed by mechanical processes and usually consists of human-made and natural dust particles. Coarse particles have sufficiently large sedimentation velocities that they settle out of the atmosphere in a reasonably short time.(由机械工艺形成,通常由人造天然粉尘颗粒组成。 粗颗粒具有足够大的沉降速度,在相当短的时间内沉降在大气之外。)

8、气溶胶光学特性:气溶胶光学特性、单次散射反照率、不对称因子(散射相函数)等。

1)气溶胶光学厚度(AOD ):是描述气溶胶通过吸收散射等方式对通过大气层的太阳光衰减作用的。

其定义为介质的消光系数在单位面积垂直方向上的积分。

不同成分气溶胶质量消光系数(α,unit: m 2/g)随相对湿度变化

dz z z z ),()(21e A λσλτ?

=

BC质量消光系数起步大,但基本不受RH影响;海盐、硫酸盐在RH>70%时,质量消光系数均超过10

2)单次散射反照率(SSA):定义为散射系数与消光系数之比,是衡量气溶胶吸收强弱的重要光学参数,形如:ω=ksc/kex=ksc/(ksc+kab)

ω为单次散射反照率,ksc为气溶胶散射系数,kab为气溶胶吸收系数.

ω是无量纲数,取值范围在0~1之间,当气溶胶粒子无吸收时,ω=1,当粒子为全吸收型时,ω=0。

单次散射反照率是在进行气溶胶辐射强迫评估时的重要参数之一。气溶胶层的气候效应是增温还是冷却主要是由单次散射反照率和地表反照率决定的;Hansen et在1997年就发现,在不同的地表反射条件和海拔高度上,当气溶胶的SSA从0.9降低至0.8的时候,使得气溶胶辐射强迫的值呈现出从负值到正值的转变;强吸收性(SSA较小)的气溶胶对大气的加热作用不可忽视,会对该区域的局地气候和水汽循环产生严重的影响。

SSA的影响因子:根据Mie理论,各种光学参数最终都可以由粒子的尺度参数和复折射指数来表达,因此,单次散射反照率的影响因子为:1)粒子的尺度参数α=2πr/λ ;(2)粒子复折射指数m=n r-in i(n r,n i分别为复折射指数的实部和虚部,其中实部对应散射,虚部对应吸收)

单次反照率在一定范围内随质粒半径的增大而增大;随复折射指数中虚部(吸收)的增大而减小。当粒子尺度参数约小于4时,复折射率实部越大,单次散射反照率越大。当粒子尺度参数大于4时,它们之间几乎没有什么确定的关系。

3)非对称因子:

4)吸收性光学厚度(AAOD) = 光学厚度x 单次散射反照率

9、气溶胶的气候效应

1)直接气候效应:对太阳辐射的散射和吸收,是气溶胶对地-气系统辐射场的直接影响。

气溶胶大气顶端辐射强迫可正可负(依赖于不同气溶胶组分)

所有气溶胶成分的地表辐射强迫均为负值(减少到达地面的太阳辐射)

地表辐射强迫直接影响到大气稳定度等气象参数

2)间接气候效应:通过气溶胶对云的辐射性质的影响来实现的。

云反照率或气溶胶第一间接效应:对于恒定的液态水路径,云滴数的增加可使云的反照率增加。

云寿命或气溶胶第二间接效应:云滴愈小,其碰并形成降水尺度的大云滴的机会愈少,因此由人为气溶胶排放所引起的云滴数量增加和云滴尺度减少将可能引起降水减少和云寿命延长。

3)气溶胶半直接气候效应:云滴中有黑炭气溶胶时,会吸热升温蒸发..................................

10、气溶胶影响气候变化的机制

1)气溶胶对季风的影响:

全球气候模式结果显示黑碳可通过改变大气稳定度和垂直运动,进而影响大尺度环流和水分循环,并有利于形成我国“南涝北旱”的降水格局。

2)气溶胶对夏季风年代际转型的影响:

气溶胶→太阳辐射减少→陆地地面降温→海陆温差减弱→海陆气压差减弱→副热带高压南退→北风异常→夏

季风减弱→长江流域水汽滞留辐合→降水增加→地面温度降低

3)气溶胶对Hadley环流的影响:

气溶胶引起的气流功能变化与温室气体引起的变化幅度相当,这可能是由于半球间温度梯度的巨大变化引起的。

预计气溶胶的变化会引起位于5 N和5 S之间的异常逆时针流动,这与DJF Hadley环流异相,并且表明Hadley 细胞减弱,而在JJA期间,这种预测的气溶胶诱发的异常流动变得同相,从而加强了哈德利环流。

4)气溶胶对纬向风的影响:

生物质燃烧气溶胶加剧亚洲赤道地区干旱:

气溶胶减少地面短波辐射-19Wm-2

短波辐射减少使海平面气温和陆面气温减少0.5和0.4℃

潜热减少

BC加热大气和地面降温减少降水0.9mm/天(10%)

El Nino年,干旱-大火-气溶胶减少降水和土壤水分加剧干旱的正反馈?

生物质燃烧区域AOD>0.3,地面气压升高大气稳定度增加水汽辐散,降水减少

11、气候数据均一化:由于气象观测资料不可避免的受到台站迁址、观测仪器改变、要素计算法则变化、周边环境变化等非自然因素的影响,导致不同时期的观测资料不完全可比,也即所谓的非均一性。经过统一、可核查的严格质量控制,综合利用标准序列法、偏最小二乘回归、多元回归等插补方法进行缺测值插补,对测量背景不同的数据进行数学统计等方法的标准化,最终实现数据的可比化。

均一化的地表气温/为什么均一化?好处?均一化的概念?

由于历史原因,气象观测台站及气象观测资料的情况非常复杂,不同时期、不同区域资料的质量也存在很大的差别。为了最大限度地减小此类问题对研究工作造成的不便,同时尽可能地利用己有的宝贵的观测资料,弄清20世纪上半叶的气候变化的事实,因此这里以1905年为起始年。同时采用与国际上长时间气温序列一致的方法,以最高和最低气温的平均值表示日和月平均气温,从而避免了温度资料由于观测时制、时次及日值统计方法的不统一所造成的非均一性,以提高1950年以前气温序列的均一性和1950年前后两段气温序列的可比性。

12、什么是极端气候事件

极端天气和气候事件(简称“极端事件”)可能造成不利的社会影响,当不利影响造成大范围破坏并引起社区或社会的运行出现严重失常的时候,这些影响则被视为“灾害”。

“极端事件”的定义:某个天气或气候变量出现高于(或低于)该变量观测值区间上(或下)端(“末端”)附近某一阈值的数值

Probability-based:With < 10,5,1%,or even lower chance of occurrence for a given time of the year during a specified reference period (generally 1961-1990)

Absolute threshold-based

极端天气事件是指在特定地区,在其统计参考分布之内的罕见现象事件。“罕见”的定义各不相同,但一般来讲,极端天气事件的出现概率都要等于或少于10%。

13、什么是气候系统的自然变率、自然强迫、人为强迫,自然变率与自然强迫的区别。

实际变化=内部变率+自然变化+人为变化

内部变率: ENSO、PDO/IPO、AMO等海气过程产生

自然因素导致的外强迫:太阳辐射变化和火山喷发导致平流层硫化气溶胶增加

人类活动导致的外强迫:人类活动引起的温室气体、气溶胶、臭氧浓度变化、土地利用

14、气候变化归因:对气候变化现象的归因分析,主要是将气候现象归因为人为外强迫(主要包括CO2等温室气体和气溶胶辐射强迫)、自然强迫(如火山和太阳活动)和内部变率(如ENSO、NAO、PDO等)三部分的影响。(加上上边第13条)

大气中的气候变化现象的归因-温度

大气中的气候变化现象的归因-降水

海洋中气候变化现象的归因-海洋温度和热容量

海洋中的气候变化现象的归因-海表面高度

极端事件的归因

中国气候变化的检测与归因:中国东部夏季气温的长期上升趋势可以检测到并可以归因于人类活动的影响,温室气体强迫是该增温最大的贡献因子,城市化导致的热岛效应是第二大贡献因子。

15、气候敏感性的概念,气候敏感性的重要性是什么?

气候敏感性:大气中CO2浓度达到2倍时辐射强迫导致的温度变化

1) 平衡气候敏感性(Equilibrium climate sensitivity,ECS)

平衡气候敏感性是CO2浓度加倍后气候模式达到平衡状态对应的温度变化:

ECS=△T/△F ECS的单位是K m2 W-1

△T: Global mean temperature change (K);

△F: Change in radiative forcing due to CO2 doubling (W m-2)

2) 渐变气候敏感性(Transient climate response,TCR)

气候变化积分中,每年将CO2浓度增加1%,积分100年时对应的温度变化:

TCR=△T/△F TCR的单位是K m2 W-1

△T: Global mean temperature change (K);

△F: Change in radiative forcing due to CO2 doubling (W m-2)

温度与CO2浓度的对应关系及不确定性的主要来源:自然变化的贡献;反馈过程(水汽、云等);大气气溶胶;评估手段(统计、数值模式)

气候敏感性的重要性:

哥本哈根大会后的挑战

16、什么是排放情景?

气候变化情景:基于气候学关系的科学假设(辐射、社会经济),对未来气候状态的时间、空间分布形式的合理

描述。

排放情景:是指为了制作未来全球和区域气候变化的预测,根据一系列驱动因子的假设得出未来温室气体和硫化物气溶胶排放的情景。

SA90 情景:1990 Scientific Assessment (SA90),最早使用气候变化情景,包括气温和降水增量情景、CO2倍增和渐进递增情景,仅考虑温室气体浓度的简单变化。社会经济情景中的人口和经济增长假设相同,只有能源消费不同。

IS92 情景:IPCC Scenarios(IS92)的排放情景划分为6种(IS92a~IS92f),IS92a情景的辐射强迫与CO2浓度以每年1%速度增加情景相当。社会经济情景中分别考虑了高、中、低三种不同的人口和经济增长及不同的排放预测,考虑与能源、土地利用等相关的温室气体排放。

SRES 情景:温室气体排放预测与社会经济发展相联系。出现情景族,表示有着相似的人口统计、社会、经济、技术变化的情节的多个情景组合(六个标志情景:A1B,A1FI,A1T,A2,B1,B2)RCPs/SSPs改变根据社会经济假设确定排放情景,输入模式。SSPs包含了已有情景中的社会经济假设,可用于全球、区域和部门,SSPs矩阵可以更好地进行脆弱性分析,满足气候变化适应与减缓研宄的需求

17、RCP不同的情景概念

单位面积的辐射强迫表示未来100年温室气体稳定浓度——应用较多的4种RCP强度RCP8.5,RCP6,RCPC4.5,和RCP2.6。

RCP8.5假定人口最多、技术革新率不高、能源改善缓慢,所以收入增长慢。导致长时间高能源需求及高温室气体排放,而缺少应对气候变化的政策。

RCP6.0反映了生存期长的全球温室气体和生存期短的物质的排放,以及土地利用/陆面变化,导致到2100 年辐射强迫稳定在6.0 W/m2。

RCP4.5考虑了与全球经济框架相适应的,长期存在的全球温室气体和生存期短的物质的排放,以及土地利用/陆面变化。

RCP2.6从温室气体排放和辐射强迫看,都是最低端的情景。在21世纪后半叶能源应用为负排放。2010—2100年累计温室气体排放比基准年减少70%。

18、什么是全球气候模式,及其发展历史?

气候模式简介:大气、气候系统的运动和变化,均遵从基本的物理定律(如牛顿运动定律、能量和质量守恒定律)。这些物理定律通常以数学方程式表达,构成了气候系统的数学模式。

作用:

能够合理描述多圈层相互作用过程;使得大气科学成为一门“可实验的科学”;是理解气候变化机理的重要工具;是预测和预估未来气候不可或缺的手段

发展历史:

最早:数值天气预报的产生

20世纪初:Vilhelm Bjerknes (1862-1951)提出,把天气预报作为数学物理问题来考虑。

1922年:Lewis F. Richardson (1881-1953) 提出数值计算的方法,进行了制作天气预报的尝试。

1950年Jule G. Charney (1917-1981)等作出第一张可用的500hPa形势预报图:探空站的大量增加,电子计算机的出现,计算方法、程序,以及长波理论、滤波理论等的问世。

近几十年来气候模式的发展示意图

在模式中不断耦合入新的分量,分辨率也逐渐提高,如由早期的水平500 km、垂直9层左右,发展到了目前的一般水平100 km、垂直近百层左右,并在继续增加,而越来越多的模式中引入了化学和生物学等过程,成为复杂的地球系统模式。

19、气候变化为什么有不确定性,不确定性来源?

观测时间短,未均一化;代用气候资料分析及其问题;器测时期观测资料及其问题;对气候系统过程与反馈认识的不确定性,未来排放情景的不确定性;气候模式的代表性和可靠性。

另附:

1、为什么黑碳气溶胶地表反照率越强,辐射强迫越大?

黑碳气溶胶是吸收性气溶胶,能够导致正的辐射强迫,从而极大地减弱气溶胶对地球的冷却效果。

(黑炭:含C物质的不完全燃烧产生的无定形C,在可见光到红外波段对太阳辐射有极强的吸收)

2、观测的气候变化体现在哪儿?

雪盖、冰川退缩,海平面升高、海水热容增大,大气和海洋的环流系统发生变化,气候变率增大,极端天气气候事件增多等。

气温:逐年波动式升高,对流层变暖,平流层变冷,温室气体浓度升高;

水循环:大尺度降水

风速:平均风速一般呈减小

3、气候变化的热点问題

1)气候变化的检——研究气候变化的基石,存在很多有待解决的科学问题2)全球碳循环——认识存在局限性、源、汇

3)气溶胶的气候效应——对气候影响较大,但关注度不高

4)气候变化的预估——关系经济发展,国家利益,追求高分辨率的气候模式5)极端气候事件与突变——全球变暖导致其增加,造成影响

6)温室气体浓度稳定水平——受人为干扰

7)科学研究的不确定性——存在气候研究的所有环节中

全球气候变化与世界气候 作业时间:月日 (2020四川成都实验学校模拟)读甲、乙两地气候资料统计图,回答1~2题。 1.甲、乙两地的气候类型分别属于() A.地中海气候;温带大陆性气候 B.地中海气候;地中海气候 C.温带海洋性气候;地中海气候 D.地中海气候;亚热带季风气候 2.甲、乙两地气温数值大小差异明显,其主要影响因素是() A.地形和洋流B.风带和洋流 C.纬度和风带D.地形和纬度 答案:1.B 2.A解析第1题,甲、乙两地均雨热不同期,且最冷月均温在0 ℃到15 ℃之间,为地中海气候,选B项。第2题,从图中信息可知,甲地海拔高于乙地,且甲地位于南美洲西部,受秘鲁寒流影响;而乙地位于地中海沿岸,不受寒流影响。因此,无论最低气温还是最高气温,都是甲地明显低于乙地,选A项。 (2020甘肃武威六中模拟)下图为局部气压带、风带模式图。读图,回答3~4题。

3.下列关于图中各纬度带气流运动方向与干湿性质的叙述,正确的是() A.0°~10°盛行下沉气流,干燥 B.10°~20°盛行东北风,干燥 C.30°~40°盛行下沉气流,干燥 D.20°~30°盛行西南风,湿润 4.若M点位于大陆西岸,则下列四幅图中表示M地气候特征的是() 答案:3.C 4.D解析第3题,0°~10°位于赤道附近,受热多,气流上升,形成低气压带,受其影响,易形成降水;30°~40°位于副热带,气流下沉,形成高气压带,受其影响,不易形成降水;南半球风从高压带吹向低压带,在地转偏向力作用下向左偏转形成东南风,因此图中10°~20°、20°~30°均盛行东南风,干燥,选C项。第4题,图中M位于30°~40°之间,受副热带高气压带和西风带交替控制,若位于大陆西岸,易形成地中海气候,夏季(该地为南半球,1月份前后为夏季)降水少,因此D项正确。 (2020广东广州质检)2016年12月,我国首颗全球CO2监测科学实验卫星发射升空,这将使我国初步形成监测全球大气CO2浓度的能力。卫星监测结果表明:CO2浓度全球分布存在明显的季节变化,春季最高、夏季最低,最大季节变化发生在北半球中、高纬大陆地区;在半球分布上,春季、冬季和秋季北半球CO2浓度都高于南半球,而

2017年清华大学地球系统科学系“大气科学(全球变化方向)”辅修 课程简介 《全球变化导论》授课教师:宫鹏、杨军 本课程总括了全球变化的知识体系,既是全球变化辅修专业的入门基础,又可作为通识教育课程。通过本课程的学习,学生不但可以提高对包括地球自然演化过程、生物起源及进化、陆地生物地球化学循环、海洋生物地球化学循环、生物多样性减少、全球大气成分变化与全球变暖等全球变化中的基本过程和原理的认识,还可以增强对人类文明起源和文化发展、世界自然地理环境状况与地理大发现、世界人口动态及地理分布、技术革命推动的工业革命、人口迁移与城市化等人为活动对全球变化的推动作用,以及绿色革命与环境保护主义的兴起、中国传统文化与社会可持续发展等全球变化背景下等环境管理指导思想的理解,能够奠定认识全球变化的科学基础,为后续课程的学习创造条件,为将来参与全球变化相关领域的研究和管理工作打下坚实的基础。 《气候变化》授课教师:罗勇、张建松 本课程是集气候变化科学、气候变化的影响、适应与脆弱性以及减缓气候变化等内容于一体的大气科学(全球变化方向)辅修专业的本科专业课程,同时也是全校性选修课程。本课程介绍全球气候变化的事实、成因及预估,气候变化对主要行业、领域及区域的影响,适应和减缓气候变化的主要政策措施和技术选择,气候变化国际谈判与国际制度,应对气候变化与环境保护、实现可持续发展、建设生态文明等之间的协同关系,以及气候变化经济学和气候伦理等内容。本课程将采用课上讲授、课下慕课(MOOC)自学和专题讨论(Panel Discussion)的教学方式,通过大班授课与小组研讨、线上线下混合式教学相结合,加强师生和同学间互动,促进教学相长。每个主题均附有思考题,促进学生对相关问题的思考和批判性思维的拓展。本课程还将组织联合国气候变化模拟谈判、气象局实地参观和模拟碳交易等活动,以提高教学效果。 《气候变化经济学》授课教师:蔡闻佳、王灿 本课程在介绍经济学基本原理的基础上,重点关注经济学在气候变化领域的应用和主

气候变化关键科学问题的分析 摘要:美国国家科学院的国家研究委员会地球与生命研究部气候变化科学委员会最近向白宫提交了一份关于气候变化科学问题的咨询报告,以供布什政府以及相关机构决策参考。该报告根据美国的全球变化研究工作对100年以来以全球气候变暖趋势为特征的全球气候变化 的认识,对IPCC关于气候变暖的的研究成果与预测作了剖析。该咨询报告在承认全球变暖 研究中仍存在一些不确定性的同时,指出全球变暖确实存在,并对白宫与民众所关心的一些关键科学问题作了回答,这些问题是:自然气候变化的幅度;温室气体和其它对气候变化具贡献作用的气体的排放是否在加速增长及其增长速率与来源;气溶胶的驱动作用;降低温室气体以及其它一些对气候变化具贡献作用的排放物的增加趋势所需的时间;气候变化是否正在发生以及如何发生;温室气体是否导致气候变化;未来100年温度的变化幅度以及发生地点;所预计的气候变化有多少是气候反馈过程(如水蒸气、云和冰雪融化)造成的;不同程度的全球变暖的后果;科学研究是否已经确定温室气体浓度有一个“安全”水平;为了提高对气候变化的认识,还有哪些专门领域需要更深入地进行研究。最后指出在气候变化研究中独立自主开展工作意义重大,以及今后需要加强的研究领域和关注重点。 关键词:气候变暖;全球变暖;美国;京都议定书 背景介绍 受白宫2001年5月11日的委托,隶属美国国家科学院的国家研究理事会地球生命研究部气候变化科学委员会(以下简称气候变化科学委员会)于2001年6月6日向白宫提交了一份关于气候变化科学问题的咨询报告,以供布什政府以及相关机构决策参考。该报告根据美国的全球变化研究工作对100年以来以全球气候变暖趋势为特征的全球气候变化的认识,对IPCC关于气候变暖的的研究成果与预测作了剖析。IPCC一直呼吁各国对温室气体排放采取更加严厉的控制措施,并于1997年12月达成了控制温室气体排放的《京都议定书》, 《议定书》中明确指出在2008年至2012年期间,世界38个发达国家6种温室气体(以CO2作用最为突出)的排放量要在1990年的基础上平均减少5.2%,其中美国减少7%,欧盟成员国减少8%。但布什政府对是否存在全球变暖趋势、变暖的程度以及其

摘要:近年来,全球气候变化已成为人类面临的最大威胁。化石燃料的大量燃烧,的无节制排 温室气体放,森林的过度砍伐,使全球气温急剧上升,导致了许多灾难性的后果,冰川退 缩,海平面上升……形势相当严峻。多种研究结果证实,过去50年观测到的全球平均温度 的升高是人为温室气体浓度增加引起的。必须将大气中二氧化碳浓度控制在一定的水平内,才能避免发生极端气候变化后果。低碳经济正是在应对气候变化背景下产生的新概念,并被视作解决气候问题的根本出路。低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济形态,其实质是通过能源技术和制度创新,提高能源利用效率,构造清洁能源结构,改变以化石燃料为主的现有能源消费格局。在2009年年底的哥本哈根会议上,低碳经济是“后危机时代” 的实体经济的方向与出路。气候变化危机归根到底是人类过度耗费自然资源而导致的危机,因此,要从根本上解决气候变化危机,就必须从改变人们生活态度和生活方式入手。这需要我们每一个人从身边做起,从一点一滴做起。 关键词:气候,气候变化,低碳,低碳经济 正文: 1. 气候变化( Climate change ) 气候变化是指气候平均状态统计学意义上的巨大改变或者持续较长一段时间(典型的 为10 年或更长)的气候变动。 1.1 气候变化简介 《联合国气候变化框架公约》 (UNFCC)C 第一款中,将“气候变化”定义为:“经过相当一段时间的观察,在自然气候变化之外由人类活动直接或间接地改变全球大气组成所导致的气候改变。” UNFCCC因此将因人类活动而改变大气组成的“气候变化”与归因于自然原因的“气候变率”区分开来。气候变化 ( climate change )主要表现为三方面:全球气候变暖( Global Warming )、酸雨( Acid Deposition )、臭氧层破坏( Ozone Depletion ),其中全球气候变暖是人类目前最迫切的问题,关乎到人类的未来! 1.2 气候变化的原因 气候变化的原因可能是自然的内部进程,或是外部强迫,或者是人为地持续对大气组成 成分和土地利用的改变。既有自然因素,也有人为因素。在人为因素中,主要是由于工业革命以来人类活动特别是发达国家工业化过程的经济活动引起的。化石燃料燃烧和毁林、土地利

关于全球气候变化的调查问卷 全球气候变化已经深刻影响人类生活、生产,本调查是文化素质课程《环境保护概论》的课程作业,调查目的是了解重庆大学大学生对全球气候变化(GCC)的看法。请允许我们占用您的几分钟时间,以了解您对全球气候变化问题的认识及感知程度。您的回答无所谓对错,只要能真正反映您的想法就达到我们这次调查目的。希望您能够积极参与,我们将对您的回答完全保密。谢谢您的配合和支持! 1、您知道全球气候变化这一环境问题吗() A 完全不知道,也不关心; B 不太了解; C 知道,但不是很清楚; D 知道,我非常关心这个全球性的环境问题 2、您知道2009年12月在丹麦首都哥本哈根召开的史上最大规模的环保会议——哥本哈根全球气候峰会吗() A 完全不知道,也不关心; B 不太了解; C 知道,但不是很清楚; D 知道,我非常关心这个全球性的环境会议 3、“2009年12月哥本哈根全球气候峰会的召开,为改善全球问题带来了新的希望。”您觉得这种说法() A我同意这种说法; B我不同意; C我觉得情况还会跟以前一样;D不好说 4、国际上通过了一些关于气候变化的国际公约,您是不是知道() A不知道; B听说过,但不完全清楚; C 知道,请写出一个您所知道的国际公约名称: 5、请将以下几个问题按照重要程度进行排序,将最重要的排在前面。 A全球气候变化; B艾滋病的蔓延; C人口贩卖; D贫穷和饥饿;E国家和非国家支持的暴力顺序为: 6、您从哪些渠道获取气候变化的有关信息(选最主要的二项)() A电视节目; B报纸; C课堂; D互联网; E广播;F专题讲座; G街头宣传; H同伴议论; I其他 7、您个人对气候变化问题的了解程度() A有比较深刻的了解; B知道一些; C听说过; D没听说过 8、在您看来,气候变化主要是指() A(大气状态)气象变化;B空气变化(如污染);C大气组分变化;D 包括上面所有; E不知道 9、在您看来,造成气候变化的最主要原因是什么() A自然变化(如太阳照射、火山爆发); B人类的工业生产活动; C 人类的日常生活; D人为破坏活动; E不知道 10、下列气体中属于温室气体的有(可多选)() A二氧化碳; B二氧化硫; C甲烷; D氮氧化物; E氟氯烃; F低空臭氧 11、您认为全球气候变化与二氧化碳排放过量有关系吗() A有直接关系; B没有关系; C不清楚

世界气候变化问题分析报告 [摘要]:20世纪以来,随着世界经济的迅速发展,工业化和城市化进程加快以及不可再 生能源的过度开发利用,导致大气中CO2等温室气体剧增。全球气候正在发生巨大变化,气候变暖已经成为世人瞩目的全球性环境问题之一。本文综合分析了引起全球气候变化的主要因素和气候变化对人类生活的影响并提出了相应的减缓对策和措施。 [关键词]:全球气候变化,现状,原因,影响,对策 20世纪以来,随着世界经济的迅速发展,工业化进程加快,人口剧烈增长,矿质燃料和不可再生能源的过度开发,土地不合理利用,森林被大面积砍伐……导致大气中CO2、CH4、O3、氟氯烃化合物等温室气体剧增,全球气候发生变化。气候变化正直接或间接地对自然生态系统产生影响。研究表明,气候变化已经影响到各种自然和生物系统,如冰川退缩、永久冻土层融化、海平面上升、飓风、洪水、暴风雪、土地干旱、森林火灾、物种变异和濒临灭绝、饥荒和疾病以及中高纬度地区生长季延长,影响到物种分布区域,生物种群结构与多样性,生态系统脆弱性等,气候变化超越了国界,危及所有的生灵,包括人类自身。 一、全球气候变化现状 1、气温变化 观测记录和研究结果表明,自l861年以来全球陆地和海洋表面的平均温度呈上升趋势,20世纪升高了大约0.6℃左右。就全球而言,20世纪90年代是自1861年以来最暖的10年,1998年则是自l861年以来最暖的1年。近百年的全球温度仪器测量记录还表现出明显的年代际变化,20世纪最主要的增暖发生在1910-1945年和1976-2000年期间。观测资料显示,1951-1989年全国年平均气温以每10年0.04℃的速率上升,表现出明显的上升趋势;自1987年以来出现了持续14年的异常偏暖,最暖的1998年偏暖1.4℃。这一变暖趋势与全球变暖的趋势一致。美国宇航局公布了两测绘地图(如图1、2),显示了的全球气温变化,并指出未来地球温度将继续升高。自2000年至2011年,全球经历了有气象记录以来最热的十年(如图2)。就中国而言,东北、华北和西北地区西部增温最显著,而且冬季比其他季节增温明显,晚上增温比白天明显。

第四节全球气候变化 课标要求: 根椐有关资料,说明全球气候变化对人类活动的影响。 教材分析: 从标准的要求看,学习的重点不在全球气候变化本身,而是把全球气候变化看作是客观存在的事实,从而探讨其对人类活动的影响。所以教材并未分析全球气候变化的原因,而从资料中分析全球气候变化对地理环境及人类活动的影响。 所以教材安排了三方面的内容:(1)全球气候在不断变化之中。(2)全球气候变化的可能影响。(3)气候变化的适应对策三方面说明气候变化及其对人类活动的影响。 教学目标: 一、知识目标: 1、了解气候变化的各种尺度及相互关系 2、了解全球及中国气候变化的趋势 3、了解全球气候变化的影响及适应对策 二、能力目标 1、培养资料收集和资料分析的能力 2、培养辨证分析问题的能力 三、德育目标 树立学生的环境、全球观念和理论联系实际的能力 教学重点: 全球气候变化的影响及适应对策 教学难点: 全球气候变化的影响及适应对策 教具准备:录像带、投影仪、投影片、全球变暖的有关资料 课时安排:1课时 教学过程: 新课导入:阅读资料:①1982年冬,美国纽约出现22℃高温,创百年纪录;1987年夏,希腊雅典出现罕见持续46℃高温天气;1988年7月,中国武汉高温天气持续25天之久。20XX年也出现了持续40多天的高温天气。 思考:上述现象反映什么问题? 学生回答:全球变暖。

教师引入:全球变暖已成为全球性大气环境问题,它直接造成对人类社会生存和发展基础的破坏。因此,我们今天所要探讨的重要课题就是:全球气候变化。 板书:第四节:全球气候变化 1、①什么是气候变化? ②气候变化主要表现是什么? ③气候变化按时间尺度不同,可以划分为几种类型? ④各种不同尺度气候变化的概念分别是什么? ⑤不同尺度的气候变化的相互关系? 2、近百年来全球气候变化的显著特点是什么?我国的情况如何? 3、区域性气候的变化与全球性气候变化的关系? 板书:一、全球气候在不断变化之中 学生回答: 1、①气候变化是长时期大气状态变化的一种反映。 ②气候变化主要表现为不同时间尺度的冷暖或干湿变化。 ③气候变化按时间尺度不同,可以划分为地质时期的气候变化、历史时期的气候变化、近代气候变化三种类型。 ④地质时期的气候变化时间跨度最大,变化周期最长的气候变化,称为;距今1万年以来的气候变化,称为历史时期的气候变化;最近一二百年有气象观测记录时期的气候变化,叫做近代气候变化。 ⑤大尺度的气候变化是小尺度气候变化的背景和分析依据,而小尺度气候变化则反映了大尺度气候变化中的细节。 2、近百年来全球气候变化的显著特点是气温升高,1860年以来,全球平均气温升高了0.6℃。我国气候变化的趋势与全球气候变化的总趋势基本一致;近百年来,我国气温上升了0.4—0.5℃,略低于全球平均的0.6℃。 3、全球气温升高,是就全球平均状况而言的,并非表明地球上每一地区气温都在上升。例如,我国北方地区气温增高比较明显,而有些地区(如我国长江流域一带)气温上升并不明显,甚至下降。这说明区域性气候的变化要比全球性气候变化复杂得多。 板书: 1、概念、表现、分类 2、显著特点:气温升高 3、区域性气候的变化要比全球性气候变化复杂得多 板书:二、全球气候变化的可能影响

全球气候变化概论 全球气候变化含义: 全球气候变化是指在全球范围内,气候平均状态统计学意义上的巨大改变或者持续较长一段时间(典型的为10年或更长)的气候变动。气候变化的原因可能是自然的内部进程,或是外部强迫,或者是人为地持续对大气组成成分和土地利用的改变。 全球气候变化趋势: 在地质历史上,地球的气候发生过显著的变化。一万年前,最后一次冰河期结束,地球的气候相对稳定在当前人类习以为常的状态。地球的温度是由太阳辐射照到地球表面的速率和吸热后的地球将红外辐射线散发到空间的速率决定的。从长期来看,地球从太阳吸收的能量必须同地球及大气层向外散发的辐射能相平衡。大气中的水蒸气、二氧化碳和其他微量气体,如甲烷、臭氧、氟利昂等,可以使太阳的短波辐射几乎无衰减地通过,但却可以吸收地球的长波辐射。因此,这类气体有类似温室的效应,被称为“温室气体”。温室气体吸收长波辐射并再反射回地球,从而减少向外层空间的能量净排放,大气层和地球表面将变得热起来,这就是"温室效应"。大气中能产生温室效应的气体已经发现近30种,其中二氧化碳起重要的作用,甲烷、氟利昂和氧化亚氮也起相当重要的作用。从长期气候数据比较来看,在气温和二氧化碳之间存在显著的相关关系)。目前国际社会所讨论的气候变化问题,主要是指温室气体增加产生的气候变暖问题。 影响气候变化的因素: 自然界本身排放着各种温室气体,也在吸收或分解它们。在地球的长期演化过程中,大气中温室气体的变化是很缓慢的,处于一种循环过程。碳循环就是一个非常重要的化学元素的自然循环过程,大气和陆生植被,大气和海洋表层植物及浮游生物每年都发生大量的碳交换。从天然森林来看,二氧化碳的吸收和排放基本是平衡的。人类活动极大地改变了土地利用形态,特别是工业革命后,大量森林植被迅速砍伐一空,化石燃料使用量也以惊人的速度增长,人为的温室气体排放量相应不断增加。 从全球来看,从1975年到1995年,能源生产就增长了50%,二氧化碳排放量相应有了巨大增长。迄今为止,发达国家消耗了全世界所生产的大部分化石燃料,其二氧化碳累积排放量达到了惊人的水平,如到90年代初,美国累积排放量达到近1700亿吨,欧盟达到近1200亿吨,前苏联达到近1100亿吨。目前,发达国家仍然是二氧化碳等温室气体的主要排放国,美国是世界上头号排放大国,包括中国在内的一些发展中国家的排放总量也在迅速增长,前苏联解体后,中国的排放量位居世界第二,成为发达国家关注的一个国家。但从人均排放量和累计排放量而言,发展中国家还远远低于发达国家。 人为的温室气体排放的未来趋势,主要取决于人口增长、经济增长、技术进步、能效提高、节能、各种能源相对价格等众多因素的变化趋势。几个国际著名能源机构--国际能源局、美国能源部和世界能源理事会,根据经济增长和能源需求的不同情景,提出了人为二氧化碳排放的各种可能趋势。到下一世纪中叶,发达国家仍将是大气中累积排放的二氧化碳的主要责任者。当然,如果世界各国采取更加适合环境要求的经济和能源发展战略,二氧化碳排放

第六章气候与气候变化的研究方法 §6.1 地质时期古气候变迁的研究方法 一、主要方法 1、总述:地质时期的气候体现了大气圈、岩石圈、冰冻圈、水圈和生物圈组成的气候 系统的综合变化。因此,这个时期气候变化的研究方法主要有生物学、地质学、地 球化学、古地理等研究方法。 2、生物学方法 这是地质时期和历史时期气候变迁研究中应用最广泛的一种方法。各种古生物(包括喜冷、喜暖、喜干和喜湿的古植物和古动物)的生存范围、分布区域以及随时间的变化,都可以为古气候研究提供极好的证据。比如应用极广的微体古生物(包括植物孢粉、微体动物象介子生物的化石等)。我们可以通过分析这些微体古生物的数量、分布范围等,来研究气候变迁。 3、地质学方法 包括通过研究不同地点和不同时期地层沉积相的变化,恢复沉积环境,并与现代的气候条件比较(将今论古),以确定古气候状况。 这里沉积作用指的是固体物质从空气或水体的悬浮或融解状态中沉积下来的过程。 如黄土是一种风积物,从粉尘物质的产生、搬运、沉降到发育微黄土的全过程中,一直暴露于地表空间,受到当时大气圈及区域生物气候条件的直接影响。这样可以通过分析黄土——古土壤层中粉尘颗粒的大小,来确定当时的风速大小、气候干燥度等。通过分析孢粉等含量可以知道当时古生物的生长情况,从而知道气温、降水等的变化。 4、冰川学方法 (1)气温序列的建立:冰盖是降水积压形成的,其本质上是水构成的。水分子中的氧同位素含量与降雪的温度有关,因此可以根据氧同位素来推算古代 温度。一般在中高纬度地区温度下降1oC,δ18O(氧同位素的变化值)约 降低0.7‰。 (2)定年:利用冰盖中氧同位素的含量,可以确定气温序列,但这一序列是什么年代的,则需要定年。积雪的物理状况有明显的季节变化,因此使冰盖 在垂直方向上形成明显的层状结构,每年一层,就如同树木年轮一样,这 样,在冰盖表层就可以用肉眼直接分辨年层。但在冰盖深层(时间比较早 的冰层),由于冰盖的分层越来越薄,则就需要借助仪器分析,比较可靠的 是利用δ18O,因为δ18O有明显的季节变化。有时候也可根据其它指标来 定年,如甘肃敦煌冰盖是参照微粒量来定年的。或用数学统计的方法来估 算。 5、矿物分析法 即通过对岩石、矿物的分析研究获取古气候变迁的历史。另外也可以通过地球化学的方法推测过去的气候。比如如果某地层中含有煤层,则可推断当时气候湿润;如果有珊瑚,则当时为热带海洋气候;若有石膏和岩盐则为干燥气候;有冰迹物则为寒冷气候等。 §6.2 历史时期气候变迁的研究方法 一、总述 历史时期气候变迁的研究方法有四种:历史文献、树木年轮、考古发现和自然地理迹象。 其中最主要的是历史文献和树木年轮的方法,而后两种方法由于经常是一些间断的证据,难以利用它们建立连续的序列,因此主要用于对前两种方法建立的序列零星检验,或只能给某一段时间的气候变化提供证据,因此,这里不作祥熙介绍。 二、历史文献研究方法

中国低碳经济分析及优化建议 摘要:转变经济增长方式,走可持续发展的低碳经济之路是未来人类社会的必然选择。随着中国的综合国力的不断提升,工业化和城市化进一步加大,在生产力进步的同事,环境问题越来越成为当前中国乃至世界的一个重要问题。其中,由于现代产业的发展,碳排放量随之扩大。大气中的二氧化碳浓度明显增加,全球变暖的现象导致世界各地发生了剧烈的环境变化。本文从微观经济学和社会环境的角度分析了低碳经济的外部性和公共物品的特征,在生产领域中,生产者及消费者的行为产生的外部性问题,如何实现社会最优,实现社会公平。分析低碳经济的最优合理配置,并在完全信息的前提下,对解决低碳经济中的多边外部性的政府规制和碳交易进行了分析,MSC和MPC以及MSB和MPB之间在现实生活中不可能完全相等,因此需要引入政府为外部化成本买单,即制定相关税收政策或者收费政策来实现帕累托最优。合理的制度安排会引致低碳经济达到帕累托的最优。对于污染水平达到最优进行碳排放配置的分析。最后总结低碳经济的发展建议。 关键词:低碳经济,外部性,公共物品,政府管理,产权交易 一、前言 随着人类经济社会的发展和工业化进程的加快,对能源的需求不断上升,大量化石能源的开发和使用,人为地增加了大自然的二氧化碳浓度,打乱了地球生态系统的平衡,导致全球变暖的温室现象。根据联合国政府间气候变化专门委员(International Panelon Climate Change,IPCC)会发布的第四份气候变化评估报告,在过去的100年(1906年~2005年)中,全球平均气温升高0.56℃~0.92℃,由于二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体(GHG)造成的温室效应使全球平均地表气温上升了0.3℃~0.6℃;预计21世纪末,全球平均气温(与1980年~1999年相比)将继续升高l.8℃~4.0℃,平均地面温度可能会升高1.1℃~6.4℃(IPCC,2007),这种全球的气候变化将对人类的生存和发展带来一系列问题,包括冰川融化导致海平面的上升,干旱、洪水、飓风等极端气候现象和自然灾害频发,生态系统退化等。 由于人们无节制地排放所引起的气候变化引起各国政府的高度重视,1979年,第一次世界气候大会上,气候变化首次作为一个引起国际社会关注的问题提上议事日程。1988年,联合国建立了政府间气候变化专门委员会监测和报告全球气候变化。1997年,在日本京都由联合国气候变化框架公约中制定的《京都议定书》(Kyoto Protocol),明确提出:“将大

柴达木盆地气候正由暖干化向暖湿化转型。 柴达木盆地地处青藏高原北部,其主体位于青海省海西蒙古族藏族自治州境内,为阿尔金山、祁连山、昆仑山所环绕,总面积25万多平方公里,是中国四大盆地之一,境内蕴藏着各类丰富的矿产资源,被誉为中国的“聚宝盆”。但这个“聚宝盆”长期被水资源短缺所困扰,生态和经济发展均受制约。 最新气象研究表明,中国西部“聚宝盆”柴达木盆地气候正在由暖干化向暖湿化转型。2009年,盆地内的地下水量新增了2亿多立方米,相当于16个杭州西湖的水量。青海省气候监测评估中心近日发布的《柴达木盆地候变化评估报告》中称,柴达木盆地是青藏高原乃至全国受全球气候变暖影响最为显著的地方,最明显的表现就是升温和降水量的持续增加。 在气温升高的同时,柴达木盆地降水量也在持续增多。据青海省气候中心高级工程师戴升介绍,柴达木盆地大部分地区从1998年以来降水量持续增加,增加趋势明显大于青海省其他地区。卫星遥感表明,近年来柴达木盆地湖泊面积不断增大、水位明显上升,其中2008年哈拉湖面积比2005年增大7.38平方公里。 气象专家预测,未来10年至20年,柴达木盆地的气温将继续上升,可能比20世纪90年代平均值偏高左右;降水还将继续增加,与20世纪90年代的平均值相比将偏多5%-19%左右;柴达木等河流的径流量比20世纪90年代的平均值将偏多10%左右。中国“聚宝盆”气候暖湿化的趋势还将在未来表现得更为明显。 气候变化规则将重塑全球产业结构 第一,能源消费成本的提高将在一定程度上改变不同生产要素之间的构成,进而影响全球产业的布局。不同产业的碳密度、不同国家同一产业的碳密度差异很大。比如,能源业的碳密度大约是服务业的10倍,发展中国家的碳密度大约是发达国家的4倍以上。因此,减排所引发的能源成本提高,对不同产业和不同国家的压力差异是非常明显的。 第二,化石能源与清洁能源的消费成本比价变化有可能会改变全球能源供求的格局。气候变化规则虽不能改变清洁能源与化石能源的生产成本比价,但可以改变两者间的消费成本比价。一旦确立全球气候变化规则,清洁能源的发展将不再受制于化石能源的价格波动,因为每个国家(企业)都将面临减排额度的制约。这样,化石能源的现行供求格局将不可避免地受到冲击。 第三,围绕减排所开展的技术创新将成为产业技术进步的方向之一。国际气候变化规则既为减排技术创新提供动力,也将不可避免带来压力。未来产业发展的空间越来越取决于碳密度的高低,企业盈利的空间也将越来越取决于减排的能力大小,因而产业技术进步与碳密度会有越来越高的关联度。很多产品的性能和功效没有发生本质的改变,但由于其

1、什么是全球气候变化 2、国际上应对它都出台了什么纲领性文件和组织 3、国家应对全球气候变化所做的事情(文件,措施,实际目标) 4、以前、现在对全球气候变化的认识。 5、存在分歧的地方 6、最新的研究数据的来源 1、什么是全球气候变化 全球气候变化是指在全球范围内,气候平均状态统计学意义上的巨大改变或者持续较长一段时间(典型的为10年或更长)的气候变动。气候变化的原因可能是自然的内部进程,或是外部强迫,或者是人为地持续对大气组成成分和土地利用的改变。尽管还存在一点不确定因素,但大多数科学家仍认为及时采取预防措施是必需的。全球气候变化是在人类活动和自然两个作用力的驱动下产生的,气候的变化不仅取决于大气内部的状态和行为,而且还取决于与大气有明显相互作用的海洋、冰雪圈、陆地表面和生物圈等组成的复杂系统。人类活动不仅对局部地区的区域式气候产生影响,而且影响到全球气候。这正是当代全球气候变化研究的核心问题。 人类活动引起的二氧化碳的增加主要因素是矿物质的燃烧和森林的毁坏。人类活动排放的温室气体的排放量只占全球很小的一部分,可能这一小部分的变化可能就会引起CO2和CH4的巨大变化。 从科学的角度看, 全球气候变化主要涉及 5大科学问题,即: 气候变化的基本科学事实与证据,气候变化的原因过程与机理,气候变

化的影响,未来气候变化的预测,以及应对气候变化的战略。简言之 ,全球气候变化问题的提出与解答应基于对事实、机理、影响、预测和策略这五大科学问题的清楚认识。其中,气候变化的科学事实与观测证据包括气候系统主要要素(如气温、降水量、海平面、雪盖和冰盖的变化等) 的变化趋势、极端天气气候事件发生概率的变化等;气候变化的机理(原因) 包括自然和人为驱动因子的变化及其所引发正负反馈过程与相互作用,自然和人为因素对气候变化的贡献率 ,以及自然和人为因素的相互作用等;气候变化对人类社会经济的影响包括气候变化对资源与业(农、林、牧、渔、水) 的影响,发生对环境的影响,以及对人体健康、重大工程和病虫害发生的影响等;未来全球气候变化的预测主要包括对未来可能发生的重大气候事件以及气候变化对自然系统和社会系统影响的预测等;全球气候变化的应对策略包括减缓气候变化和适应气候变化2个主要方面。 2、国际上应对它都出台了什么纲领性文件和组织 1988年世界气象组织(WMO)和联合国环境规划署(UNEP)建立了政府间气候变化专门委员会(IPCC) 1992年联合国环发大会通过《气候变化框架公约》1994年3月生效。1997年,在日本京都召开了缔约国第二次大会,通过了《京都议定书》2005年2月10日正式生效。 2002年第八次缔约方大会通过的《德里宣言》。 《气候变化框架公约》提出到90年代未使发达国家温室气体的年排放量控制在1990年的水平。《气候变化框架公约》的最终目标是:稳

环境科学概论 全球大气变化对气候以及环境的影响 姓名:方梦蝶 学号:0807120107 专业:应用物理 院系:理学院 2011年12月11日

全球大气变化对气候以及环境的影响 摘要:环境科学概论以人类生态系统的基本原理为依据,系统论述了环境的发生和发展,深入分析了环境问题的产生和原因,针对的是新世纪人类面临的全球生态环境危机。本文主要介绍全球大气变化对气候与环境的影响,这些影响对人类的巨大危害,以及在现有的国际环境下如何采取有效措施防治这些问题。 关键词:大气成分变化气候变化自然灾害环境影响空气污染防治措施 正文 在人类历史发展的数万年间,地球的大气成分以及气候状况都处于一个相对稳定的情况。但是自从工业革命开始的数百年间,地球大气成分含量比例发生明显变化。其中大气中的水蒸气、二氧化碳和其他微量气体,如甲烷、臭氧、氟利昂等显著增加。这些气体可以使太阳的短波辐射几乎无衰减地通过,但却可以吸收地球的长波辐射。因此,这类气体有类似温室的效应,因此被称为;“温室气体”。温室气体吸收长波辐射并再反射回地球,从而减少向外层空间的能量净排放,大气层和地球表面将变得热起来,这就是"温室效应"。 温室效应引起了地球气候的异常变化。 引述全球环境基金的一则报道:本世纪以来所进行的一些科学观测表明,大气中各种温室气体的浓度都在增加。1750年之前,大气中二氧化碳含量基本维持在280ppm。工业革命后,随着人类活动,特别是消耗的化石燃料(煤炭、石油等)的不断增长和森林植被的大量破坏,人为排放的二氧化碳等温室气体不断增长,大气中二氧化碳含量逐渐上升,每年大约上升1.8ppm(约0.4%),到目前已上升到近360ppm甚至更高。从测量结果来看,大气中二氧化碳的增加部分约等于人为排放量的一半。按照政府间气候变化小组(IPCC)的评估,在过去一个世纪里,全球表面平均温度已经上升了约0.6℃,全球海平面上升了10到25厘米。许多学者的预测表明,到本世纪中叶,世界能源消费的格局若不发生根本性变化,大气中二氧化碳的浓度将达到560ppm,地球平均温度将有较大幅度的增加。依据各种计算机模型的预测,如果二氧化碳浓度从工业革命前的280ppm增加到560ppm,全球平均温度可能上升1.5℃到4℃。那这将是全人类的噩梦! 近些年世界各国百年难遇的气候灾难频频上演。厄尔尼诺现象频繁发生,1995年芝加哥的热浪引起500多人死亡,1993年美国一场飓风就造成400亿美元的损失,1998年中国大洪水,全民抗洪,2004年印尼大海啸死亡人数数十万,2008年中国遭遇百年难遇冰雪灾害,同年汶川大地震死亡人数高达二十多万,还有近期泰国大洪水等等。这些灾难面前的死亡数据显示出人类对气候变化,特别是气候变暖所导致的气象灾害的抵抗能力是相当弱的。 据科学家预测,因温室效应所产生的自然灾害主要有 1.海平面上升 温室气体造成全球温度上升,高山冰雪和两极冰川加速融化,造成海平面上升。全世界大约有1/3的人口生活在沿海岸线60公里的范围内,经济发达,城市密集。这些地区可能会遭受淹没或海水人侵,海滩和海岸遭受侵蚀,土地恶化,海水倒灌和洪水加剧,港口受损,并影响沿海养殖业,破坏供排水系统。其中最让我们直观的感受到的就是马尔代夫的渐渐消失。 2.影响农业和自然生态系统 随着二氧化碳浓度增加和气候变暖,可能会增加植物的光合作用,延长生长季节,使世界一

气候变化经济学研究综述 王东风张荔 2012-08-14 14:49:35 来源:《经济学家》(成都)2011年11期 【内容提要】气候变化经济学目前尚无完整的理论体系,是经济学研究的一个分支。气候变化经济学的渊源是可持续发展理论,公平性原则、可持续性原则和共同性原则是气候变化经济学的基本原则是气候变化经济学的研究范围包括:气候变化的经济影响,温室气体减排的经济含义,温室气体减排手段的经济分析,气候变化的国际政治经济分析以及气候变化与中国的经济发展。 【关键词】气候变化气候变化经济学碳排放温室气体减排 一、引言 气候变化问题归根结底是人类的可持续发展问题。可持续发展理论最早可追溯到马尔萨斯悲观的人口理论,而且,长期以来,人口问题也是可持续发展的核心议题。与人口问题相伴而生的是资源问题和环境问题。由罗马俱乐部于1972年发表的《增长的极限》强烈刺激了人们对人口、资源及环境担忧的神经。而近20多年,随着全球升温速度的加快和极端天气事件的频繁出现,气候变化问题已经成为可持续发展的核心。 以联合国为主的国际组织推动了关于气候变化的学术研究。1988年成立的联合国气候变化专门委员会展开对气候变化的科学影响和社会经济问题的综合评估,分别于1990年、1996年、2001年和2007年发布了四次评估报告,在国

际社会产生了广泛影响。1992年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展会议达成了《气候变化框架公约》;1997年在日本京都召开的《气候变化框架公约》第三次缔约方大会上通过了《京都议定书》,对主要工业国家的二氧化碳排放提出了量化减排标准;2007年在印尼巴厘岛召开的联合国气候变化大会通过了“巴厘岛路线图”;2009年在丹麦哥本哈根召开的气候变化大会尽管没能达成任何具有法律约束力的文件,但会议还是在国际社会及学术界产生了巨大影响。 气候变化问题的日益严重是气候变化经济学发展的原动力,而气候变化的国际公共物品特殊属性以及由此带来的艰难的国际谈判则为气候变化经济学注入了能量强大的推进剂。气候变化经济学目前尚无完整的理论体系,它作为经济学的研究方向而存在,研究领域集中在气候变化的经济影响、气候变化治理的经济分析以及气候变化的国际政治经济分析。本文从以下方面展开对气候变化经济学研究进展的综述:气候变化的经济影响,温室气体减排的经济含义,温室气体减排手段的经济分析,气候变化的国际政治经济分析以及气候变化与中国经济发展。 二、气候变化的经济影响:可持续发展的经济分析 可持续发展的概念最早出现在1987年世界环境与发展委员会发表的《我们共同的未来》。在由布伦特兰夫人主持的该报告中,可持续发展被定义为“既满足当代人的需求,又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展”。1989年联合国环境署理事会在《关于可持续发展的声明》中,将可持续发展的概念进一步明确为“可持续的发展是指既满足当前需要而又不削弱子孙后代满足其需要能力的发展,而且绝不包含国家主权的含义”。随着对可持续发展概念的理解和

1、什么是全球气候变化? 2、国际上应对它都出台了什么纲领性文件和组织? 3、国家应对全球气候变化所做的事情(文件,措施,实际目标) 4、以前、现在对全球气候变化的认识。 5、存在分歧的地方 6、最新的研究数据的来源 1、什么是全球气候变化? 全球气候变化是指在全球范围内,气候平均状态统计学意义上的 巨大改变或者持续较长一段时间(典型的为10年或更长)的气候变动。气候变化的原因可能是自然的内部进程,或是外部强迫,或者是 人为地持续对大气组成成分和土地利用的改变。尽管还存在一点不确定因素,但大多数科学家仍认为及时采取预防措施是必需的。全球气候变化是在人类活动和自然两个作用力的驱动下产生的,气候的变化不仅取决于大气内部的状态和行为,而且还取决于与大气有明显相互作用的海洋、冰雪圈、陆地表面和生物圈等组成的复杂系统。人类活 动不仅对局部地区的区域式气候产生影响,而且影响到全球气候。这正是当代全球气候变化研究的核心问题。 人类活动引起的二氧化碳的增加主要因素是矿物质的燃烧和森林 的毁坏。人类活动排放的温室气体的排放量只占全球很小的一部分, 可能这一小部分的变化可能就会引起CO2和CH4的巨大变化。 从科学的角度看, 全球气候变化主要涉及5大科学问题,即: 气候变化的基本科学事实与证据,气候变化的原因过程与机理,气候变化的

影响,未来气候变化的预测,以及应对气候变化的战略。简言之,全球气候变化问题的提出与解答应基于对事实、机理、影响、预测和策略 这五大科学问题的清楚认识。其中,气候变化的科学事实与观测证据 包括气候系统主要要素(如气温、降水量、海平面、雪盖和冰盖的变 化等) 的变化趋势、极端天气气候事件发生概率的变化等;气候变化的机理(原因) 包括自然和人为驱动因子的变化及其所引发正负反馈过 程与相互作用,自然和人为因素对气候变化的贡献率,以及自然和人为因素的相互作用等;气候变化对人类社会经济的影响包括气候变化 对资源与业(农、林、牧、渔、水) 的影响,发生对环境的影响,以及对人体健康、重大工程和病虫害发生的影响等;未来全球气候变化的预测主要包括对未来可能发生的重大气候事件以及气候变化对自然系 统和社会系统影响的预测等;全球气候变化的应对策略包括减缓气候 变化和适应气候变化2个主要方面。 2、国际上应对它都出台了什么纲领性文件和组织? 1988年世界气象组织(WMO)和联合国环境规划署(UNEP)建立了政府间气候变化专门委员会(IPCC) 1992年联合国环发大会通过《气候变化框架公约》1994年3月生效。1997年,在日本京都召开了缔约国第二次大会,通过了《京都议定书》2005年2月10日正式生效。 2002年第八次缔约方大会通过的《德里宣言》。 《气候变化框架公约》提出到90年代未使发达国家温室气体的年排 放量控制在1990年的水平。《气候变化框架公约》的最终目标是:稳

摘要 迄今为止,地球上的气候自始至终都在不停地变化。气候变化具有周期性和波动性,包括偶然性和突发性波动的基本特征。在漫长的气候史上,地球气候经历过冷暖交替的冰河期和间冰期的巨大的变化。在最冷的冰河期里,地球表面的平均气温比现在约低 7–9 °C;在最温暖的间冰期里,平均气温比现在约高8-12 °C。影响地球气候变化的自然因素主要包括:太阳辐射变化,地球轨道参数的改变,大气物质成分变化,大气气溶胶的变化,云的变化,大气下垫面的特性,海水温度的变化,地表冰雪覆盖面积的变化,等等;人为因素主要包括:砍伐森林,开垦荒地,开发工业区,扩大城市范围,燃烧大量化石燃料等活动。 关键词:气候变化地球

ABSTRACT So far, the global climate has been changing from time to time, which is basically characterized by the cycling and fluctuating, among which it is including accident, or erupted fluctuation. On the history of the global climate, the global climate has been undergoing the very large change, which included glacial period and interval-glacial period that both were alternately changing by the cold and warming. In the cold glacial period, the average temperature of global surface was about 7–9°C lower than that in the modern time, and in the warming interval-glacial period, the average temperature of global surface was about 8–12 °C higher than that in the modern time. The natural factors that impact the global climate mainly include the sun radiation, the parameters of the earth moving orbit, the atmospheric substance, the atmospheric aerosol, the cloud, the features of the bottom surface of the atmosphere, the temperature of the sea water, the covering arias of the ice and snow of the global surface, and so on. And the anthropogenic factors include the deforestation, bringing the barren land under cultivation, developing the industry zones, extending the range of the cities, and burning of the large amount of the fossil fuels, and so on. Keywords: climate change, globe