古代各时期铜镜的镜面流行演变情况

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:3

宋代铜镜制造历程

宋代铜镜制造经历了一个发展变化的过程,具体可以分为以下几个阶段:

1. 五代宋初:这一阶段的铜镜在形制和纹饰上基本保持了唐末的遗风,铜镜质地较厚,图纹线条粗犷,流行旋转式布局。

此时的铜镜大部分为黄铜质,含锡量明显减少,而含铅量大增,这样的合金成分成为鉴别宋代乃至以后各朝代铜镜的重要依据。

2. 北宋中晚期:在这个时期,社会相对稳定,经济比较发达,铸镜工艺有了一个短暂的发展期。

图案题材多为缠枝花草、花卉,仿唐镜比较常见。

此时,铜镜的铸造技术有所创新,但由于透光镜等复杂精密的制造工艺掌握的工匠稀少,到宋代完全失传。

3. 南宋时期:这一时期铸镜工艺再度衰落,素地铸制商标字号铭的铜镜流行,铜镜的风格发生了重大变化,开始了中国古代铜镜重实用而不尚图纹的阶段。

这也说明当时人们对镜子的审美观念发生了变化。

宋镜的形制以多样化而著称,除唐时颇为流行的圆形、方形、葵花形、菱花形在宋代依旧比较常见以外,亚字形镜显著增多,又创新了带柄形、长方形、鸡心形、盾形、钟形、鼎形等多种形式。

两汉时期铜镜,两汉魏晋南北朝是中国古代铜镜(公元前206年~589年)两汉魏晋南北朝是中国古代铜镜发展史中的繁荣时期。

这时期铜镜数量超过了春秋战国,并且使用更加普遍。

在制作形式和表现手法上也有了进—步的发展。

这时铜镜表现手法上的一个重要特征,是镜背面开始持有铭文,而且铭文逐渐成为铜镜装饰的重要组成部分。

三国两晋南北朝时期,北方魏镜和南方吴镜均首开向日本出口的先例。

甚至有的南方镜工远渡重洋,赴日本铸镜,从而把中国的铜镜艺术和铸造工艺传播到了日本。

日本公元4世纪的前期古坟中,近年来出土了大量“三角缘神兽镜”。

经王仲殊先生考证,这些“三角缘神兽镜”是东汉日本的吴国工匠,将画像镜与神兽镜结合起来制作的。

(《关于三角缘神兽镜的问题》。

《考古》1981年4期)这—时期,铜镜的造型、钮制、纹饰方面的共同特点如下:1.造型镜多为圆形,并出现了长方形大镜。

形体比战国铜镜明显加大、加厚。

2.钮制半圆形钮逐渐代替了弦纹钮,并均有钮座。

3.纹饰突出主纹,地纹消失。

表现手法多为单线勾勒轮廓,而画像图案则采用浮雕技法,开创了后代铜镜高圆浮雕制作的先河。

4.铭文这时期铜镜铭文中,省偏旁,少笔画及通假字普遍,减字减句盛行。

两汉铜镜(公元前220年~206年)一、两汉时期铜镜概况两汉时期包括西汉、新莽、东汉,是中国统一多民族封建国家的强盛时期,经济和文化都达到了前所未有的高度,各个方面都为汉民族文化的形成奠定了基矗当时陶瓷业的进步和漆器的发展,虽然代替了青铜器皿在人们日常生活中的地位,但制铜工艺并没有衰退,而是转向了制造铜镜等方面。

因此,两汉时期铜镜的铸制业获得了重大发展,出现了新的高潮。

两汉铜镜已发展成一般商品,这时期官方和私营铸镜业都得到了普遍的发展。

汉镜铭文中出现的许多“尚方”铭及纪氏铭,充分说明了这一点。

“尚方”是汉代为皇室制作御用物品的官署,属少府。

《汉书·百官公卿表》中的少府下有“尚方”。

颜师古注:“尚方主作禁器物。

简谈古代各时期铜镜的镜面流行演变青铜是红铜和锡的合金,铅、锡的含量极少,因为颜色青灰,故名青铜。

由于青铜的熔点比较低,约为800℃,硬度高,为铜或锡的2倍多,所以容易融化和铸造成型。

考古学上以使用青铜器为标志的人类文化发展的一个阶段,又称青铜时代或青铜器时代,这是由张光直院士最早提出。

青铜时代初期,青铜器具比重较小,甚或以石器为主,进入中后期,比重逐步增加。

自有了青铜器和随之的增加,农业和手工业的生产力水平提高,物质生活条件也渐渐丰富。

青铜铸造术的发明,与石器时代相比,起了划时代的作用。

下面我想简单的谈一下铜镜的流行演变情况。

上古的镜,就是大盆的意思,它的名字叫监。

《说文》中说:“监可取水于明月,因见其可以照行,故用以为镜。

”在三代之初,监都是用瓦制成的,所以古代的监字是没有金字旁的。

到商代初年的时候,开始铸造铜鉴,后来鉴字也有了金字偏旁。

商周时期,虽然有铜鉴,但是瓦鉴依然通行。

到秦朝时期,才开始铸造铜镜,因为镜的适用优于鉴的方面很多,所以到秦以后,再不用水作鉴了。

秦汉以后,镜的使用更加广泛,镜的制作也更加精良。

它的质料包括金、银、铜、铁等,以铜最为多,也有镀金银的、背面包金银的、或镶嵌金银丝的。

隋唐以来,还有带柄的、四方的,各种花纹应有尽有。

直到明代末期,开始有以玻璃为镜子的。

清代乾隆以后,玻璃开始大兴于民间。

直至民国初年,少数边远地区还有以铜为镜子的。

古代各时期铜镜的镜面流行演变情况<一>商周铜镜:殷代铜镜均为圆形。

镜面近平或微凸,镜身较薄,背面中央有一拱起的弓形(或称桥形)钮。

西周铜镜也都是圆形的,镜面平直或微凸,镜身较薄,镜钮有弓形、半环形、长方形多种。

又可分为素镜、重环镜、鸟兽纹镜三类。

这时以素镜为主,到西周中期出现了有纹饰的铜镜,到晚期镜背的纹饰发生了变化,出现了动物纹饰,打破了传统的风格。

<二>春秋战国时期铜:春秋中晚期至战国早期。

这一时期出现和流行的镜类有:素镜(全素镜、单圈、双圈凸弦素镜)、纯地纹镜(方形的很少,图案都有地纹,但没有铭文)、花叶镜、四山镜、多钮镜等。

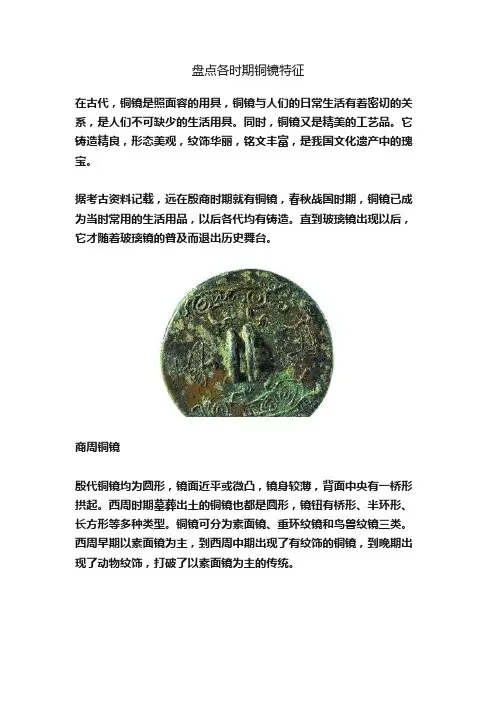

盘点各时期铜镜特征在古代,铜镜是照面容的用具,铜镜与人们的日常生活有着密切的关系,是人们不可缺少的生活用具。

同时,铜镜又是精美的工艺品。

它铸造精良,形态美观,纹饰华丽,铭文丰富,是我国文化遗产中的瑰宝。

据考古资料记载,远在殷商时期就有铜镜,春秋战国时期,铜镜已成为当时常用的生活用品,以后各代均有铸造。

直到玻璃镜出现以后,它才随着玻璃镜的普及而退出历史舞台。

商周铜镜殷代铜镜均为圆形,镜面近平或微凸,镜身较薄,背面中央有一桥形拱起。

西周时期墓葬出土的铜镜也都是圆形,镜钮有桥形、半环形、长方形等多种类型。

铜镜可分为素面镜、重环纹镜和鸟兽纹镜三类。

西周早期以素面镜为主,到西周中期出现了有纹饰的铜镜,到晚期出现了动物纹饰,打破了以素面镜为主的传统。

春秋战国铜镜春秋中晚期至战国早期,出现素面镜和花叶镜、四山镜、多钮镜等。

一般都薄而圆,上有桥形钮。

战国中期,铜镜的种类繁多,出现的镜类有菱纹镜、禽兽纹镜、连弧纹镜、彩绘镜、金银错纹镜。

战国晚期至秦末出现了四叶蟠螭镜、蟠螭菱镜,还有三层花纹的云雷纹地蟠螭连弧纹镜、五山镜、六山镜等,花样繁多、品种丰富,为后来铜镜的发展打下了基础。

汉代铜镜汉代是我国铜镜发展承前启后的重要时期。

墓葬出土的铜镜以汉代的数量最多。

汉代铜镜不仅数量上比前朝多,而且在制作形式和艺术表现手法上也有很大发展,且具有以下特点:一是汉武帝时期的铜镜以四乳钉为基点组织主题纹饰的布局方式,铜镜向世俗化与商品化方向发展;二是突出主题纹饰,地纹逐渐消失;三是主题纹饰素朴,图案结构简单;四是铭文逐渐成为铜镜纹饰的组成部分,汉武帝前后出现了完全以铭文为主题内容的铜镜,这个时期半圆球状钮完全代替了战国铜镜的弦纹钮,成为我国古代铜镜钮的基本形式。

三国、两晋、南北朝时期铜镜这一时期的铜镜因受连年战争的影响而种类不多,主要是沿袭汉镜的样式,创新很少。

这一时期神兽镜流行最广,从整个铜镜的发展历史来看,这个时期处于停滞时期。

中国古代镜子的发展史镜子在中国古代有着悠久的发展史,距今已有几千年的历史。

下面是中国古代镜子的发展史:1. 史前时期:古人使用的是抛光的碑石或者水面来反射光线,这是古代镜子的原型。

2. 商周时期:商周时期的镜子多为铜质,形状为圆形或长方形,表面经过抛光,呈现出一定的光泽。

3. 汉朝时期:汉代铜镜大量流传,这时的镜子除了用于照面之外,还被用来算日影,也就是通过观察镜中的影子来判断时间。

4. 魏晋时期:魏晋时期出现了银镜,它不仅抛光程度更高,光泽更加明显,而且用起来更加方便。

5. 唐宋时期:唐代后期和宋代初期出现了锡镜,它比银镜更加轻便,比铜镜更加厚实,表面镀着一层亮银,表面平整光滑,呈现出很好的反光效果。

这时的镜子形状也更加丰富多样,包括圆形、椭圆形、八角形、方形等。

6. 元明清时期:元代出现了非常独特的“透镜”,它既可以放大物体,也可以实现照面。

明清时期,镜子制作更加技术化,不仅有锡镜、银镜等单一材质的镜子,还有镀银玻璃镜等复合材料的镜子,呈现出更加精美的外观和更加细腻的反光效果。

中国古代镜子的发展可以反映出制镜技术的不断提高,同时也反映了社会、经济、文化等方面的变化。

如今,镜子已经成为人们日常生活中不可缺少的用品,而中国的镜子制作工艺也得到了进一步的发展和提升。

7. 现代时期:随着现代技术的不断进步,镜子的种类和用途也不断扩展。

现代时期出现了各种形状和风格的镜子,如方镜、圆镜、梳妆镜、化妆镜等,同时还出现了各种功能性镜子,如放大镜、夜视镜、防紫外线镜等。

8. 当代时期:随着科技的快速进步,现代镜子技术也得到了长足的发展。

当代时期的镜子除了注重外观设计和实用性之外,还具有更高的科技含量。

如今,一些高科技镜子已经出现在我们的生活中,其中包括智能化镜子、虚拟现实镜子、人脸识别镜子等。

总之,中国古代镜子的发展历程是一个进步和创新的过程,它不仅是一种具有实用价值的物品,也体现了古代人们对美的追求和对高科技制造工艺的不断探索。

五代十国,宋元明清铜镜特点及区别五代十国铜镜造型主要有圆形、葵花形,亦有方形和方形委角的。

纹饰除四灵八卦纹外,尚有花鸟纹和花朵纹图案。

一般铜镜为素面,有的镜上铸有吉祥语或作坊铸工名。

宋镜造型仍继承唐代多样化的风格,并创出了一些新式样。

纽制变小,纽弓窄而孔显大,纽顶趋平。

无纽座、圆纽座和花瓣纽座居多。

镜缘主要有两种:一种较宽,里厚向外缓坡;另一种为窄边,比较方正。

带柄镜的镜缘与镜柄的凸边连成一气。

宋镜大致自北宋政和年间开始出现铭文,铭文绝大多数为商标铭记,多置于镜纽一侧的方格内。

辽代铜镜在形制上,主要有圆形、“亚”字形和葵花形,此外还有八角形。

在纹饰上,主要有双鱼纹、八卦纹、童子戏花纹、荷花纹、连钱纹和牡丹龟背纹等。

辽镜上也见有吉祥语句,不仅有汉字,还有契丹字。

金镜造型常见的主要有圆形、菱花形和带柄镜等。

镜纽以圆纽为多,纽上部较尖,尖顶为平面。

镜缘多外薄里厚,与宋镜特征相仿。

区别于其他时代铜镜的特征是:在圆形镜边缘内侧常铸有一个二层台,二层台有宽有窄,宽者上面多饰有花纹或铸有铭文。

金代铜镜铭文意义渐乏趣味,偏重实用,惟有特殊情况,则为阴刻、边刻、地名、官名。

元代铜镜一般可以说是“粗者甚粗,精者颇精”。

式样较少,除流行的圆形和圆形带柄镜外,早期常见的还有菱花形和葵花形镜,与金镜不同,它仍保留着宋镜六分法的形制。

元镜镜缘多为素宽缘,里厚外薄,里直外坡。

镜纽多为半圆形纽,较之宋金时期的镜纽要大。

纽座主要有方形和圆形纽座两种。

另外,无纽座铜镜此时仍占有很大比例。

元镜纹饰有浅浮雕和浮雕两种。

元代前期铜镜均无铭文,后期铭文内容也较简单,纪年铭文多绕纽配置。

明清仿古铜镜的特点明代仿古铜镜的铅质比宋,金好,质细,表面多呈灰白色,但无汉唐铜镜的那种光泽。

仿制的唐镜多有铭文,内区大于外区;而宋代仿制铜镜则正好相反。

明代仿制的唐镜镜纽,比宋仿要大;纽顶多磨平,这是因为铸造时铜汁从此孔道流入,冷却后需打磨才能平整。

唐以前铜镜纽绝无平顶,当时铜汁从范边流入范内。

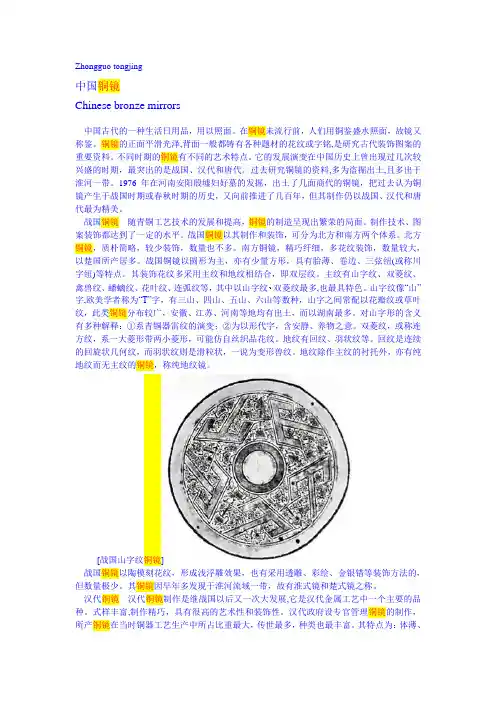

Zhongguo tongjing中国铜镜Chinese bronze mirrors中国古代的一种生活日用品,用以照面。

在铜镜未流行前,人们用铜鉴盛水照面,故镜又称鉴。

铜镜的正面平滑光泽,背面一般都铸有各种题材的花纹或字铭,是研究古代装饰图案的重要资料。

不同时期的铜镜有不同的艺术特点。

它的发展演变在中国历史上曾出现过几次较兴盛的时期,最突出的是战国、汉代和唐代。

过去研究铜镜的资料,多为盗掘出土,且多出于淮河一带。

1976年在河南安阳殷墟妇好墓的发掘,出土了几面商代的铜镜,把过去认为铜镜产生于战国时期或春秋时期的历史,又向前推进了几百年,但其制作仍以战国、汉代和唐代最为精美。

战国铜镜随青铜工艺技术的发展和提高,铜镜的制造呈现出繁荣的局面。

制作技术、图案装饰都达到了一定的水平。

战国铜镜以其制作和装饰,可分为北方和南方两个体系。

北方铜镜,质朴简略,较少装饰,数量也不多。

南方铜镜,精巧纤细,多花纹装饰,数量较大,以楚国所产居多。

战国铜镜以圆形为主,亦有少量方形,具有胎薄、卷边、三弦纽(或称川字纽)等特点。

其装饰花纹多采用主纹和地纹相结合,即双层纹。

主纹有山字纹、双菱纹、禽兽纹、蟠螭纹、花叶纹、连弧纹等,其中以山字纹双菱纹最多,也最具特色。

山字纹像“山”字,欧美学者称为“T”字,有三山、四山、五山、六山等数种,山字之间常配以花瓣纹或草叶纹,此类铜镜分布较广,安徽、江苏、河南等地均有出土,而以湖南最多。

对山字形的含义有多种解释:①系青铜器雷纹的演变;②为以形代字,含安静、养物之意。

双菱纹,或称连方纹,系一大菱形带两小菱形,可能仿自丝织品花纹。

地纹有回纹、羽状纹等。

回纹是连续的回旋状几何纹,而羽状纹则是滑粒状,一说为变形兽纹。

地纹除作主纹的衬托外,亦有纯地纹而无主纹的铜镜,称纯地纹镜。

[战国山字纹铜镜]战国铜镜以陶模刻花纹,形成浅浮雕效果,也有采用透雕、彩绘、金银错等装饰方法的,但数量极少。

其铜镜因早年多发现于淮河流域一带,故有淮式镜和楚式镜之称。

中国铜镜史1、隋至唐初铜镜这个时期铜镜的形制有圆形和方形两种,圆形者较多。

钮除圆形外,也多见兽钮。

有的制作精美,器体厚重,有的则较轻薄。

纹饰方面,该期仍继续流行“四神”和兽纹,间配以流云纹或规矩纹,但数量较前减少。

而以鸾鸟葡萄、宝相花等为主题的图案纹饰,逐渐盛行起来。

并多见于十二生肖形象纹饰。

镜缘花纹常见云纹、流云纹、锯齿纹及水波纹和点线纹。

铭文内容多为祝颂的吉祥语,文体一般仍为诗歌形式的四言句。

字体多为楷书,隶味较浓,字句齐全,点划无缺。

2、盛唐铜镜这个时期的铜镜,无论从形制和纹饰方面,都有着显著的变化,显示了盛唐时期制镜工艺的崭新面貌和风格,这与当时繁荣昌盛的社会经济和文化有着密切的关系。

铜镜形制有了新的变化,除圆形及方形外,又创造出菱花式、葵花式等造型新颖的花式镜,并很为流行。

镜体一般都较厚重,钮低而大。

给人以浑厚、凝重之感。

特别是铜镜合金中锡的成分比例增多,因而颜色净白如银。

铜镜花纹,除上期流行的兽纹、鸟纹、宝相花纹等以外,出现了一大批新题材,呈现出丰富多采的景象。

花纹有取材于自然界的花鸟蜂蝶,有想象传说中的珍禽瑞兽,有向往幸福美好神话故事,也有来自社会生活和外来文化题材的。

纹饰的表现手法富于写实,具有高度的艺术感。

图案多用高浮雕或浅浮雕技法处理。

花纹组织秀丽柔健,细腻利落,结构疏密,恰到好处,整齐布局,完美得当,和谐大方。

铭文显著减少,铭文带的作法已很少见。

这是本期铜镜的突出特点。

这一时期,唐初的兽纹镜、海兽葡萄镜、宝相花镜等几种镜子,这时期还继续流行,并有所变化。

3、中晚唐铜镜唐代中晚期,“安史之乱”的恶果此时已发出了霉烂的气息,地方割据、混战不止、经济萧条促成了唐代铜镜的急剧衰退,无论是造形、技法还是主题纹样,都与前一时期显著不同。

铜镜的形制除圆形外,还流行方形和方亚字形镜。

圆钮,多无钮座。

镜缘多为素缘。

质地轻薄,铸造不精。

纹饰多见植物纹,同时流行带有佛教色彩的“-”形纹和道教意味的八封符号式的装饰,纹饰显得草率无力,单调乏味。

三国、两晋、南北朝铜镜概述-精选⽂档三国、两晋、南北朝铜镜概述⼀些学者认为,三国、两晋、南北朝时期没有出现新的镜型,铸镜业进⼈了停滞时期,产量少且铸制粗糙。

然⽽,根据⽬前已发表的资料和研究成果,尤其发现了较多的纪年铭⽂镜,这使我们获得了不少新的认识。

三国、两晋、南北朝时期基本沿袭汉镜的样式,这⼀较长时期,铜镜形制仍为圆形,⼀定程度上沿袭了东汉以来的镜⾯特点,即将平板式改变成微凸式镜⾯。

镜纽⼀般为⾼凸起的圆纽,画形纽座,纽边的四辫柿蒂形什有的⼀直仲向镜边缘。

从纹饰来看,主要流⾏⾼凸越式的神兽、画像镜以及双兽镜、变凤镜和夔凤纹镜等等。

⾼浮堆式的神兽镜⼤体可分为横置(重列)式和圆绕(环绕)式两种,横置式⼀般分五层或六层配置神兽,神像的尊数多少常常不⼀。

与神兽相配合的多为汉代以来流⾏的四神图象,即青龙、⽩虎、朱雀、⽞武。

圆绕式神兽镜是在圆形纽座外围组成圆形的四神四兽或⼆神⼆兽,有的神兽图案并配置有凤鸟纹。

神兽镜具有铭⽂和纪年的不少,这对研究该种镜的时代、国别、产地以及当时⼈们的思想意识和社会风俗都有着重要价值。

纪年镜有“太康三年”、“太平元年”、“黄武六年”、“黄龙元年”等。

有纪年铭之神兽镜以三国时吴国所出最多,有学者对神兽镜进⾏综合研究后指出,神兽镜主要是吴地所产的吴镜,其他地区发现的均由吴国境内传⼊。

例如云岗⽯窟和龙门⽯窟就分别是北魏兴安⼆年(453)和北魏太和⼗九年(495)开凿的,现在保存下来的这⼀时期⼤⼤⼩⼩的⽯窟,是我国艺术宝库中的瑰宝。

这时期除有⼤量的⽯造像外,同时也⽤⼤量的铜铸。

神兽镜铭⽂内容与其他时代的铜镜铭⼀样,多程式化,⼀般开⾸有某年“造作明镜”,以下多有“幽谏三商”等内容,最后则是希冀长寿、⼦孙满堂、⾼官厚禄等内容。

关于画像镜的题材,多取⾃⼀些闻名的历史故事,如伍⼦胃、越王、范益等⼈的画像,有这种画像的铜镜被称作伍⼦胃画像镜。

也有西王母、东王公、车马神⼈画像镜。

此类镜在雕刻技法上,尤其是雕四马曳车时采⽤了斜雕式,使画⾯富于⾃然、优美感。

历代铜镜特征(我的民间收藏笔记)吃不月半姐妹·昨天迄今发现最早的铜镜是齐家文化铜镜,较小,外表粗糙。

商代殷墟铜镜,弓形小钮,背饰弦纹,歪歪扭扭,朴素粗拙。

春秋铜镜,饰有简笔虎、鹿、鸟纹。

西周以前,纹饰无左右完全对称的。

春秋之前,范面手工纹饰,含锡量不统一。

春秋中期,发明纹饰范拼对技术。

战国铜镜,钮有圆形或方形底座,镜面由平到凸。

战国早期流行素镜。

中期有龙纹、四山纹、蟠离纹蟠螭(pánchī)纹,菱形纹、四叶纹、兽纹等。

晚期又有龙凤纹、弦纹、连弧纹、几何纹、狩猎纹、五山字纹等。

战国以前在范面粘泥条,做出是阴刻铭文。

西汉是在范面刻字,做出是阳刻文字。

西汉改变制模技术,没有拼对痕。

仍流行蟠螭纹铜镜。

有极为罕见的六山镜。

此时开始有三或四字铭文,“长相思,毋相忘,常富贵,乐未央”等。

汉武帝前后,钮变为半球形,柿蒂钮,镜身开始厚重。

草叶纹、星云纹,长方形镜115.1x57.5厘米。

车马人物镜。

汉武帝后流行日光镜、昭明镜。

两圈铭文。

透光镜。

出现四乳四螭镜。

西汉末年出现纪年镜。

东汉出现线雕技术,浮雕技术。

东汉初年,出现规矩四神(青龙白虎朱雀玄武)镜。

东汉至魏晋南北朝,铜镜面由平板改为微凸。

柿蒂纹很似蝙蝠。

主要流行神兽镜、故事画像镜。

铭文很多。

唐代铜镜,厚重光亮。

出现了葵花镜、菱形镜、方形圆角、带柄手镜。

纹饰一大进步,花蝶、葡萄、鸟兽、雀绕花枝、双鸾、云龙、打马球、月宫仙人、人物故事,等等。

嵌金银。

从战国到晚唐,铜镜一直是高锡青铜。

宋代铜镜,纹饰以缠枝花草牡丹纹为主。

辽代铜镜,主要有双鱼纹、八卦纹、童子戏花、荷花纹、连钱纹、牡丹龟背纹。

金代铜镜,有精致的,也有粗糙的。

图案丰富多彩。

元代铜镜边缘较宽。

明代铜镜吉祥语常见“五子登科、状元及第、金玉满堂”,还有七言诗。

清代铜镜已渐减少。

多圆形带柄。

一、铜镜概述二、中国铜镜的起源与早期阶段人类在审美观念驱使下以水为鉴,观止水到,用陶器盛水,再到用铜鉴盛水照脸,用无水铜盆来照脸——再到用铜镜的发展过程。

最早发现的是齐家文化铜镜,商代出现简单镜类,西周围出现比较复杂的铜镜。

三、中国铜镜的勃兴阶级——春秋战国时期铜镜的发展的春秋末到战国初,战国中及战国晚三个阶段及分类,包括素镜、素地镜,纯地纹镜及花叶纹镜、山字镜、菱纹镜、禽兽纹镜,饕餮纹镜、蟠螭纹镜,连弧纹镜、彩画、透雕、金银错等特殊工艺镜等十六类铜镜。

四、中国铜镜的繁荣阶段——两汉时期1、两汉铜镜的分期两汉铜镜分为西汉早、西汉中晚,西汉末到东汉前期,及东汉中晚期的四段分期。

2、两汉铜镜的分类两汉铜镜分为蟠螭纹镜、蟠虺纹镜、草叶的纹镜、星云纹镜、铭文镜,四乳镜、博局镜、鸟兽镜、连弧纹镜、柿蒂及镜夔纹镜,龙虎镜、变形四叶龙虎纹镜、神兽镜、画像镜等十五类。

3、西汉透光镜当强光照在某个日光镜或照明镜上,在墙上会映出镜背的铭文,原来是在制镜过程中,因冷却在镜面产生镜背铭纹相应的曲率,产生透光效应。

五、中国铜镜的缓进阶段——三国两晋南北朝时期1、三国两晋南北朝铜镜的分期与分区三国两晋南北朝基本政治局面是南北分裂与对立,因此北方在经济恢复后,制镜业仍沿袭两汉的传统,而南方除沿袭东汉以来的传统外有新的品类出现,这时铜镜分三国两晋、东晋十六国和南北朝前期,南北朝后期三个阶段。

2、三国两晋南北朝铜镜的分类这时铜镜有神兽镜、画像镜、柿蒂纹镜,四叶八凤镜,龙虎镜,神禽瑞兽镜、简化双夔镜等。

3、汉三国六朝铜镜面曲率的变化与制镜工艺的发展。

铜镜最初是一个水平镜面,不便于使用,于是镜面产生一定的曲率形成球面镜,这个数据是不断变化中寻找到理想值的——直径四十九——五十几厘米之间。

4、汉三国六朝铜镜的社会观察当时铜镜中反映的社会现象是多方面的,包括人间的情爱,地主阶级的淫逸,霸占大量田土的豪强大地主的经济状态,阶级矛盾与民族矛值的反映,儒家思想的泛滥,道教对社会侵染,谶纬迷信的流行,商品经济,市场竞争等。

各时期铜镜的流行演变情况略谈原始青瓷2009-08-31 12:45<一>春秋战国时期铜镜的流行演变情况:春秋战国的铜镜工艺,就其绚丽多姿的纹饰,精致灵巧的形态,铸工的精美,成为中国铜镜史上的第一个高峰。

(1)春秋中晚期至战国早期。

以素镜类为主,流行全素镜和单圈、双圈凸弦纹镜。

多钮镜和特殊工艺镜类中的透雕镜也开始流行,另外,出现了纯地纹镜、羽状纹地纹叶纹镜和纹饰简单、山字短粗的四山纹镜。

(2)战国中期,种类繁多,纹饰变化丰富,出现了云雷纹地花叶镜和八叶纹镜。

四山纹镜的辅助纹饰繁缛,山字变的瘦削,并出现了五山纹镜,六山纹镜,新出现了折叠菱花纹镜类、蟠螭纹镜类、连弧纹镜类以及特殊工艺镜中的彩绘镜、错金银镜。

禽兽纹镜中的兽纹镜、饕餮纹镜大量出现。

(3)战国晚期,出现了蟠螭四叶纹镜、蟠螭菱形镜和三层花纹的云雷纹地蟠螭连弧纹镜。

蟠螭纹镜类的地纹大都比较模糊。

禽兽类镜中出现了龙纹镜、凤纹镜,山字纹镜中出现了三山纹镜,素镜类出现了多圈弦纹素镜和宽弦纹素镜,镜体加大,特殊工艺镜更加成熟。

根据近年考古资料的显示,三弦钮的素面镜、弦纹镜、羽状纹地四叶纹镜、云雷纹地四叶纹镜、折叠菱花凤鸟纹镜等铜镜的使用沿袭应一直到秦汉时期,有明显的沿用性质。

<二>西汉时期,铜镜的发展经历了三个阶段:(1)西汉早期,战国时期的一些铜镜继续流行。

如四山镜、蟠螭纹镜等,并且都具有楚式镜的风格。

但此时同类的铜镜较战国时同类镜子粗糙,尤其是地纹铸造不甚精整,连弧纹也不甚规整。

(2)汉武帝统治前后,汉朝政治经济都繁荣发展,此时铜镜也有了新的特点:第一,以四乳为基本点组织主题纹饰的四分布局方式。

第二,突出主纹,地纹逐步消失。

第三,主题纹饰朴素,图案结构简单。

第四,铭文镜大量出现,铭文逐渐成为镜背主题纹饰的重要组成部分。

第五,半圆球钮逐渐占据主导地位,纹饰以镜钮为中心环绕布局。

第六,镜缘以素宽缘为主。

(3)西汉晚期,镜背主题纹饰出现了神人神兽纹、规矩纹等新形式。

秦汉铜镜的发展趋势秦汉铜镜是中国古代铜镜制作的重要阶段,它在技术制作、纹饰艺术等方面都有独特的发展趋势。

本文将从材料使用、造型设计、纹饰表现等几个方面来进行分析。

首先,秦汉时期的铜镜材料使用方面有一定变化。

秦朝时期,铜镜的制作主要采用了纯铜材料。

这些镜子韧性好,不易破裂,有较高的制作工艺要求。

然而,到了汉朝时期,铜镜的制作材料发生了一定的变化,逐渐出现了铜合金加工技术,如青铜、铁铜等。

铜合金的使用使得镜子更加坚固耐用,并有了更多的选择。

此外,还有一些复杂纹饰的铜镜材料采用了翡翠、玛瑙等宝石材料进行镶嵌,使得镜子更加华丽。

其次,造型设计上,秦汉铜镜呈现出了多样化的趋势。

秦朝时期的铜镜大多为圆形或葫芦状,菱形和方形的铜镜也有一定数量。

这些造型既符合实用功能,又追求简洁美观。

而到了汉朝,铜镜的造型开始更加多样化,出现了很多创新的设计。

例如,有一种扇形铜镜,能够像折扇一样展开,并可以调节反光角度,非常实用。

此外,还有一些特别形状的铜镜,如磨光的兽头形铜镜、手镯形铜镜等,这些铜镜的设计造型更加独特,呈现出了民间的审美趣味。

最后,纹饰表现上,秦汉铜镜也呈现出一定的发展趋势。

秦朝的铜镜纹饰主要以神话传说和动物纹饰为主,如仙人、神鸟、龙等。

这些纹饰表现出了秦代人对于神秘和神圣的追求。

而到了汉朝,铜镜的纹饰更加多样化,表现出了社会生活和文化内涵等。

例如,有一些铜镜的纹饰主题是宴会、游乐、音乐、舞蹈等,反映了当时社会生活的丰富多彩。

另外,一些镜子上还镶嵌了琉璃、宝石等贵重材料,增加了镜子的装饰性和豪华感。

综上所述,秦汉铜镜的发展趋势在材料使用、造型设计和纹饰表现等方面都有着一定的变化。

从纯铜材料到铜合金材料的应用,从简单圆形到复杂多样化的造型设计,再到神话神兽到社会生活的纹饰表现,这些变化都表明了秦汉时期铜镜制作技术不断的改进和创新,以及人们审美需求的丰富和变化。

秦汉铜镜的发展不仅是中国古代工艺制造的重要成就,也是继承和发扬了中华民族传统文化的重要表现。

从商周到明,细看铜镜的兴衰史(七)

从三国鼎立到隋文帝灭陈统中国,历时近四个世纪。

这一时期是中国封建社会历史上大动荡、大分裂持续最久的时期,

除西晋短暂统一外,一直处于若干政权并立纷争、南北对峙、战争连绵不断的状态。

一向是经济、政治、文化中心的黄河流域受到严重破坏,人口锐减,社会经济几度凋蔽,北方在北朝时期才呈现出一定程度的发展。

相对而言,南方社会安宁,保持持续发展的趋势。

与众多手工业部门相似,铜镜铸造业处于衰败时期,被学术界称为“中衰”时期。

这一时期,铜镜仍属汉式镜的范畴。

其生产总的看来不如汉代繁荣,数量锐减,北方尤为衰落。

这种状况是与中原战乱和相对落后的少数民族政权相联系的,表现出明显的地域差别。

元论是北方还是南方,铜镜的形制、纹饰、纹饰布局和技法基本都是沿袭东汉的,缺乏创新,几乎没有出现新镜型,且铸造的质量也普遍不如汉代精细。

如果说纹饰上有显著变化的话,那就是纹饰中佛像图纹颇为流行。

从三国至晋朝,佛像图纹出现在镜中较多见,使东汉以来神兽镜中传说仙人、历史上英雄人物的题材更为丰富。

唐宋时期铜镜之变化◇瑞兽葡萄镜唐代经济繁荣,手工业发达,这一时期的铜镜质量上乘,纹饰丰富,铜镜艺术发展到达了新的阶段。

到了宋代,铜镜装饰发生了重要变化,胎质粗糙,镜体轻薄,题材集中且变化不大,还有相当多的素面铜镜。

因此,学术界普遍认为唐代是铜镜发展的高峰时期,宋代则是铜镜的衰落时期。

这种看似的衰落是社会变化的反映,与唐宋都城由封闭走向开放的变化一样,由过去的等级社会逐渐走向世俗化、平民化的市民社会。

人们生产和使用铜镜的观念也在发生重大的转变,逐步商品化、世俗化。

唐代重视铜镜装饰和美化唐代铜镜纹饰精美,题材多样,色泽亮丽,有极强的装饰和美化效果。

尤其是盛唐时期,更为富丽堂皇,美轮美奂,到了中晚唐,受社会动荡的影响,装饰效果逐渐减弱。

唐代的铜镜大体可以分为初唐、盛唐、中唐、晚唐四个时期,不同时期铜镜的装饰纹样各有千秋,但都以半浮雕的方式表现图案,纹饰布满镜背,丰腴饱满,配上优良的铜质所表现的银白色泽,显得雍容华贵,异常精美。

初唐时期,流行四神十二生肖镜、瑞兽葡萄镜、瑞兽镜。

铜镜布局延续了汉代及魏晋时期的风格,分区配置,布局严谨,吸收了同时期石窟、丝织品、绘画、金银器等装饰纹样的风格,开创了唐代铜镜的新内涵。

随着国力的鼎盛,东西贸易和文化交流不断加深,铜镜艺术在本土思想观念和审美观点基础上亦广泛吸收外来文化的因素,呈现浓郁的“盛唐气象”。

除瑞兽葡萄镜最流行外,鸾鸟瑞兽镜、雀绕花枝镜、双鸾镜、盘龙镜、飞仙镜、弦纹镜等镜类相继出现,金银器上的特殊工艺也运用在铜镜装饰上,出现银壳金花镜、金壳镜,使异彩纷呈的铜镜更加富丽堂皇。

中唐时期社会矛盾激化,安史之乱又给了大唐以沉重的打击。

一方面盛唐时期铜镜的奢华风尚继续流行,金银平脱镜、螺钿镜等特殊工艺铜镜在社会上层继续发展;另一方面,战火的离乱使黎民苍生祈求平安,渴望安定,花草等植物纹饰变得简单朴素,高士镜、月宫人物镜成为这一动乱时期人们的新宠。

到了晚唐,政治黑暗,佛道流行,道教受到统治阶级的推崇,也影响着普通民众的生活,万字镜、八卦镜、道符镜等反映意识形态内容的铜镜逐渐流行。

简述东汉铜镜的型制变化摘要:一、引言二、东汉铜镜的型制变化概述1.圆形铜镜的流行2.方形铜镜的出现3.铭文铜镜的兴起4.画像铜镜的发展三、东汉铜镜的纹饰特点1.禽兽纹2.瑞兽纹3.神话传说纹4.吉祥文字纹四、东汉铜镜的制作工艺1.铸造工艺的进步2.镶嵌工艺的应用五、东汉铜镜的影响和价值1.对后世的影响2.历史价值和艺术价值六、结语正文:一、引言东汉时期(公元25 年-220 年)是我国历史上一个充满变革的时代,铜镜的型制也在这一时期发生了很大的变化。

铜镜作为古代日常生活中的重要用品,它的变化不仅反映了社会经济的发展,也体现了人们审美观念的变迁。

本文将对东汉铜镜的型制变化进行简要概述,以期对这一时期的铜镜有更深入的了解。

二、东汉铜镜的型制变化概述1.圆形铜镜的流行:东汉时期,圆形铜镜成为了主流,其形制更加多样化。

除了传统的圆形镜外,还出现了菱花形、葵花形等异形镜。

这些镜子的设计更加注重实用性和美观性,体现了东汉时期人们对生活品质的追求。

2.方形铜镜的出现:东汉时期,方形铜镜开始出现,并逐渐成为一种重要的铜镜类型。

方形铜镜的边角通常为圆角,形状有长方形、正方形等,纹饰图案以禽兽、瑞兽、神话传说等为主。

3.铭文铜镜的兴起:东汉时期,铭文铜镜逐渐兴起,成为一种独具特色的铜镜类型。

铭文铜镜的铭文内容丰富多样,包括吉祥语、诗句、箴言等,反映了当时社会的文化风尚。

4.画像铜镜的发展:东汉时期,画像铜镜开始流行,其上的图案以人物、动物、山水等为主,形象生动、栩栩如生。

画像铜镜是铜镜艺术发展的高峰之作,对后世产生了深远的影响。

三、东汉铜镜的纹饰特点1.禽兽纹:东汉铜镜的纹饰以禽兽纹为主,如龙、凤、虎、鹿等。

这些纹饰寓意吉祥、祥瑞,反映了人们对美好生活的向往。

2.瑞兽纹:瑞兽纹是东汉铜镜上的重要纹饰,如麒麟、貔貅、凤凰等。

这些瑞兽具有吉祥、镇煞的功能,寓意着人们对幸福生活的追求。

3.神话传说纹:东汉铜镜上还出现了许多神话传说纹饰,如西王母、东皇太一、神仙等。

简谈古代各时期铜镜的镜面流行演变

青铜是红铜和锡的合金,铅、锡的含量极少,因为颜色青灰,故名青铜。

由于青铜的熔点比较低,约为800℃,硬度高,为铜或锡的2倍多,所以容易融化和铸造成型。

考古学上以使用青铜器为标志的人类文化发展的一个阶段,又称青铜时代或青铜器时代,这是由张光直院士最早提出。

青铜时代初期,青铜器具比重较小,甚或以石器为主,进入中后期,比重逐步增加。

自有了青铜器和随之的增加,农业和手工业的生产力水平提高,物质生活条件也渐渐丰富。

青铜铸造术的发明,与石器时代相比,起了划时代的作用。

下面我想简单的谈一下铜镜的流行演变情况。

上古的镜,就是大盆的意思,它的名字叫监。

《说文》中说:“监可取水于明月,因见其可以照行,故用以为镜。

”在三代之初,监都是用瓦制成的,所以古代的监字是没有金字旁的。

到商代初年的时候,开始铸造铜鉴,后来鉴字也有了金字偏旁。

商周时期,虽然有铜鉴,但是瓦鉴依然通行。

到秦朝时期,才开始铸造铜镜,因为镜的适用优于鉴的方面很多,所以到秦以后,再不用水作鉴了。

秦汉以后,镜的使用更加广泛,镜的制作也更加精良。

它的质料包括金、银、铜、铁等,以铜最为多,也有镀金银的、背面包金银的、或镶嵌金银丝的。

隋唐以来,还有带柄的、四方的,各种花纹应有尽有。

直到明代末期,开始有以玻璃为镜子的。

清代乾隆以后,玻璃开始大兴于民间。

直至民国初年,少数边远地区还有以铜为镜子的。

古代各时期铜镜的镜面流行演变情况

<一>商周铜镜:殷代铜镜均为圆形。

镜面近平或微凸,镜身较薄,背面中央有一拱起的弓形(或称桥形)钮。

西周铜镜也都是圆形的,镜面平直或微凸,镜身较薄,镜钮有弓形、半环形、长方形多种。

又可分为素镜、重环镜、鸟兽纹镜三类。

这时以素镜为主,到西周中期出现了有纹饰的铜镜,到晚期镜背的纹饰发生了变化,出现了动物纹饰,打破了传统的风格。

<二>春秋战国时期铜:春秋中晚期至战国早期。

这一时期出现和流行的镜类有:素镜(全素镜、单圈、双圈凸弦素镜)、纯地纹镜(方形的很少,图案都有地纹,但没有铭文)、花叶镜、四山镜、多钮镜等。

一般都是体薄而圆的,上有桥形小钮。

战国中期,铜镜的种类繁多。

铜镜的纹饰也有所变化,如花叶镜中的叶纹镜从简单的三叶、四叶到八叶,还出现了云雷纹地花瓣镜、花叶镜。

四山镜的山字由粗短变得瘦削,在山字间配有花瓣纹、长叶纹、绳纹,相当繁缛。

还出现了五山镜、六山镜。

这时出现的镜类有菱纹镜、禽兽纹镜、蟠螭纹镜,连弧纹镜、金银错纹镜、彩绘镜等。

战国晚期至秦未出现了四叶蟠螭镜、蟠螭菱镜,有三层花纹的云雷纹地蟠螭连弧纹镜。

<三>汉代铜镜: 汉代除了继续沿用战国镜外,最流行的铜镜有:蟠螭纹镜、蟠虺纹镜、章草纹镜、星云镜、云雷连弧纹镜、鸟兽纹规矩镜、重列式神兽镜、连弧纹铭文镜、重圈铭文镜、四乳禽兽纹镜、多乳禽兽纹镜、变形四叶镜、神兽镜、画像镜、龙虎纹镜、日光连弧镜、四乳神镜、七乳四神禽兽纹镜等。

汉代是我国铜镜发展的重要时期。

中国铜镜,以汉镜出土的数量最多,使用普遍,汉镜不仅在数量上比战国时期多,而且在制作形式和艺术表现手法上也有了很大发展。

从其发展趋势,可以分为三个大的阶段,重要的变化出现在汉武帝时期,西汉末年王莽时期,东汉中期。

西汉前期是战国镜与汉镜的交替时期。

直到西汉中期汉武帝前后,一些新的镜类流行起来了。

这些新的镜类对后世铜镜的发展,起着承上启下的作用。

<四>三国两晋南北朝:根据考古发掘出土铜镜资料来看,这一时期的铜镜的类型有以下几种比较流行:神兽镜类:重列式神兽镜、环绕式神兽镜、画文带佛兽镜。

变形四叶纹镜类:变形四叶驾凤镜,变形四叶佛像鸟凤镜、变形四叶兽首镜、双菱纹镜、瑞兽镜。

这时以青龙、白虎、朱雀、玄武与神兽组合成纹饰主题内容。

这时的铭文由于文字难十辨认.虽发现一些铭文镜,但能辨认清楚的很少。

<五>隋唐五代时期:唐代是我国铜镜发展史上,又一个新的历史时期。

隋唐铜镜,较前代又有了新的发展。

在铜质的合金中加大了锡的成份,在铜镜的质地上就显得银亮,既美观又适用。

在铜镜的造型上,除了继续沿用前代的圆形、方形之外,又创造了菱花式及较厚的鸟兽葡萄纹镜。

并且把反映人民生活和人们对理想的追求、吉祥、快乐的画面应用到镜上,如月宫、仙人、山水等。

并出现了题材新颖,纹饰华美,精工细致的金银平脱镜、螺钿镜。

这是盛唐高度艺术水平的产物,充分显示出唐代铜镜的特点。

隋唐铜镜的发展,经历了三个阶段。

隋代和唐初年间,铜镜的主题纹饰以瑞兽为主,瑞兽镜比较盛行、瑞兽镜是隋唐发展过程中的重要类型。

它除了继承中国古代铜镜的传统,又

有了新的创新。

瑞兽葡萄镜是唐镜引人注目的镜类,它揭开了唐代镜主题纹饰的序幕。

唐高宗至唐德宗时期,铜镜装饰上出现的新形式、新题材、新风格,使铜镜进入富丽绚烂的时代。

唐德宗至晚唐、五代时期,主要流行对鸟镜、瑞花镜、盘龙镜。

唐代镜最大特点之一是艺术样式或艺术手法的多样化。

铜镜艺术也呈现出浓郁“盛唐气象”。

<六>宋辽金铜镜:到宋代除继承过去的圆形、方形、葵花形、菱花形外,葵花形、菱花形镜以六葵花为最普遍。

它们的棱边与唐代有所不同,有的较直,形成六边形镜。

此外还有带柄镜、长方形、鸡心形、盾形、钟形鼎形等多种样式。

并出现了很多花草、鸟兽、山水、小桥、楼台和人物故事装饰题材的铜镜,还有素面镜,窄边小钮无纹饰镜,这些题材都具有浓厚的生活气息。

此外,还有一些神仙、人物故事镜和八卦镜等。

金代铜镜从近几十年考古发掘出土的金代铜镜来看,其主体、纹饰也是十分丰富的。

虽有不少是模仿汉、唐、宋各代的铜镜做工,但也有一些别开生面的图纹。

常见的有双前镜、历史人物故事镜、盘龙镜、瑞兽镜、瑞花镜等。

金代铜镜纹饰,一是仿造汉、唐、宋三代铜镜的图案;二是吸收了前者的纹样,又创造出一些新式图样。

以双鱼镜、人物故事镜较为多见,特别是双鱼镜、童子攀枝镜最为流行。

<七>元代铜镜: 元代铜镜,多采用六菱花形或六葵花形式,但纹饰已渐粗略简陋。

这时铜镜有缠枝牡丹纹镜、神仙镜、人物故事镜、双龙镜、“寿山福海”铭文镜,素镜、至元四年龙纹镜。

明代有洪武年款的龙纹镜及大明宣德年制铭文镜(铭文在钮上),还有明末起义首领李自成时创制的大顺三年镜(铭文在钮上)。

到明代以后,铜镜就逐渐被玻璃镜取而代之了。

<八>元明之后铜镜: 元、明以后,铜镜制作更见衰势,除传统式样外,双鱼纹、双龙纹、人物故事如柳毅传书等是较新颖的式样。

但这时的铜镜制作粗糙,较多的只有纪年铭文而无纹饰。

在这一时期,特别是明代,仿造汉镜和唐镜的风气很盛,所仿铜镜多数是汉代的六博纹镜和唐代的瑞兽葡萄镜,仿制铜镜一般形体较小,纹饰模糊不清,已无汉、唐铜镜的昔日风采。