正常踝关节与常见病变的影像学诊断

- 格式:pdf

- 大小:1.55 MB

- 文档页数:11

以我给的标题写文档,最低1200字,踝关节查体及影像学检查踝关节查体及影像学检查引言踝关节查体病史采集在对踝关节进行查体之前,应进行病史采集。

包括了解患者的主诉、既往病史、家族史以及评估患者的疼痛程度和活动受限情况等。

视觉检查踝关节的视觉检查是指对踝关节的外观进行观察。

包括观察踝关节的肿胀、红斑、瘀伤、畸形等情况。

视觉检查可以帮助初步判断踝关节是否存在明显的外伤或异常。

触诊触诊是一种通过手部触摸来评估踝关节的查体方法。

通过触诊可以感知踝关节区域的肿胀、压痛、温度等变化。

触诊时需要注意观察患者的表情和反应,以判断踝关节的疼痛程度和受损情况。

动态检查动态检查是通过观察患者在活动过程中踝关节的运动和稳定性来评估踝关节的功能。

常用的动态检查方法包括踝关节活动度、跖屈活动度和足背伸展动作等。

通过动态检查可以判断踝关节的活动范围和关节稳定性,对踝关节损伤的评估具有重要意义。

影像学检查X线检查X线检查是对踝关节进行最常用的影像学检查。

它可以用于判断踝关节骨折、关节脱位和关节退行性变等病变。

X线检查时需要采集正位、斜位和侧位等不同角度的影像,以获取全面的踝关节信息。

超声检查超声检查是一种无创的影像学检查方法,可以评估踝关节软组织的病变。

通过超声检查可以观察到踝关节周围软组织的肿胀、积液、肌腱损伤等情况,对踝关节的软组织损伤具有很高的分辨率。

CT扫描CT扫描是一种高分辨率的影像学检查方法,可以对踝关节进行横断面的三维重建。

CT扫描对于复杂骨折、关节畸形和关节间隙狭窄等情况的评估有着很高的准确性。

MRI检查MRI检查是一种能够提供详细软组织图像的影像学检查方法。

通过MRI检查可以观察到踝关节内骨、软骨、韧带和肌肉等组织的病变情况。

MRI对于踝关节软组织损伤和退行性病变的评估具有很高的敏感性和特异性。

结论踝关节的查体和影像学检查是诊断和评估踝关节疾病的重要手段。

通过合理应用不同的查体方法和影像学技术,可以全面、准确地评估踝关节的病变情况,为临床治疗提供依据。

踝关节活动受限判断标准

踝关节活动受限可能是由于多种原因引起的,例如骨折、扭伤、关节炎等。

判断踝关节活动是否受限需要进行一系列的检查和测试。

以下是一些常见的判断标准:

1. 活动范围:医生会检查踝关节的活动范围,包括背屈(向上弯曲)和跖屈(向下弯曲)的程度。

正常踝关节的背屈和跖屈范围约为20-30度左右。

2. 疼痛程度:检查踝关节活动时,医生会询问疼痛的程度和性质。

如果活动时伴随明显的疼痛,可能表示关节受限或有其他问题。

3. 活动的稳定性:医生会检查踝关节活动时的稳定性,包括前后、内外侧稳定性。

如果关节松弛或不稳定,可能会限制正常的活动范围。

4. X光或MRI检查:通过影像学检查可以查看踝关节的骨骼结构和软组织状况,帮助确定活动受限的原因。

5. 功能评估:医生可能会进行一些功能评估测试,例如单脚站立、跳跃等,以了解踝关节的功能状态。

6. 对比测试:医生可能会比较受伤踝关节与对侧正常踝关节的活动范围,以评估是否存在活动受限。

请注意,以上判断标准需要由专业医生进行评估和判定。

如果您感觉踝关节活动受限或有其他不适,建议及时咨询医生进行检查和诊断,以便早期发现和处理问题。

踝关节查体及影像学检查踝关节查体及影像学检查介绍踝关节是连接脚部和下肢的关节,是人体承受重量和运动的重要部位。

对踝关节进行查体和影像学检查可以帮助医生了解患者的踝关节状况,辅助诊断和治疗各种踝关节相关的疾病和损伤。

本文将详细介绍踝关节的查体方法和常见的影像学检查技术。

踝关节查体踝关节查体是通过观察、触诊和功能检查来评估踝关节的状况。

下面是一些常见的踝关节查体方法:1. 观察:要观察踝关节的外观,包括肿胀、红肿、瘀伤、畸形等。

还要注意是否有异常的步态或走路姿势。

2. 触诊:用手轻轻触诊踝关节骨头和软组织,检查是否有压痛、畸形、骨折或其他异常感觉。

3. 功能检查:通过一系列动作来评估踝关节的功能,例如进行踮起脚尖、屈脚、旋转等动作,以检查踝关节的活动度、稳定性和疼痛程度。

影像学检查踝关节的影像学检查可以提供更详细的信息,帮助医生确定疾病或损伤的程度,以制定适当的治疗方案。

下面是几种常见的踝关节影像学检查技术:1. X射线检查:X射线可以显示踝关节骨头的结构和骨折情况。

这是最常用的踝关节影像学检查技术之一。

通过不同角度的X射线拍摄,可以获得正位、斜位和侧位的踝关节图像。

2. CT扫描:CT扫描可以提供更详细的骨骼图像,对于复杂的骨折、骨损伤或其他骨骼异常的诊断非常有帮助。

3. MRI检查:MRI可以提供更详细的软组织图像,可用于评估踝关节的韧带、肌肉、血管和神经等结构的损伤或病变。

4. 超声检查:超声检查可以用于评估踝关节的肌肉、韧带或滑囊等软组织结构。

结论踝关节的查体和影像学检查是评估和诊断踝关节相关疾病和损伤的重要手段。

通过观察、触诊和功能检查,医生可以了解踝关节的外观、感觉和功能。

而X射线、CT、MRI和超声等影像学检查技术可以提供更详细的图像,帮助医生确定疾病或损伤的程度,以便制定适当的治疗方案。

,踝关节的查体和影像学检查在踝关节疾病的诊断和治疗中发挥着重要作用。

踝关节损伤影像诊断及鉴别诊断标准踝关节损伤是指发生在踝关节周围的软组织或骨骼部分的损伤,是运动员和运动爱好者中常见的一种运动损伤。

踝关节损伤的影像诊断及鉴别诊断对于选择合适的治疗方案和预后评估非常重要。

本文将结合临床实际情况,探讨踝关节损伤的影像诊断及鉴别诊断标准。

一、外伤情况踝关节损伤的发生与外伤有着密切的关系,外伤类型包括扭伤、挤压、撞击等。

在影像学检查中,医生需要详细询问患者外伤的情况,包括受伤机制、受伤部位、疼痛情况等,以便更好地进行影像学检查和鉴别诊断。

二、影像学检查1. X线检查X线检查是最常用的踝关节损伤的影像学检查方法。

在X线片上可以清晰地显示踝关节的骨折、脱位、骨裂等病变。

常见的踝关节骨折有外踝骨折、内踝骨折、舟骨骨折等。

通过X线检查还可以了解到关节间隙的情况,鉴别是否存在关节半脱位或脱位的病变。

2. MRI检查MRI检查可以更清晰地显示软组织损伤和韧带损伤。

通过MRI检查可以观察韧带的完整性和损伤情况,对于韧带撕裂、韧带拉伤等软组织损伤的鉴别诊断非常有帮助。

3. CT检查CT检查可以更清晰地显示骨折的位置、形态和受累程度,对于一些复杂的骨折病变能够提供更准确的诊断信息。

在临床应用中,常常结合X线和CT检查进行鉴别诊断。

三、鉴别诊断1.外踝骨折和纤维骨折外踝骨折和纤维骨折是踝关节损伤中常见的病变,两者在X线片上很难区分。

CT检查可以更清晰地显示骨折的位置和形态,帮助医生进行准确的鉴别诊断。

2.韧带损伤和骨折在踝关节损伤中,韧带损伤和骨折往往伴发。

通过MRI检查可以清晰地显示韧带的损伤情况,帮助医生进行鉴别诊断。

3.踝关节半脱位和脱位踝关节半脱位和脱位的鉴别诊断对于选择合适的治疗方案非常重要。

通过X线检查和临床检查可以了解到关节的稳定性和位置,帮助医生进行准确的鉴别诊断。

四、治疗方案在了解清楚踝关节损伤的具体病变后,医生可以选择合适的治疗方案。

对于软组织损伤,常规的治疗方法包括休息、热敷、止痛消肿药物等,对于骨折和脱位病变可能需要手术治疗。

踝关节查体及影像学检查正文:一、概述踝关节查体及影像学检查是对患者踝关节疾病进行详细评估的一种方法。

本文将从检查方法、常见疾病的检查指标等方面进行介绍。

二、踝关节查体1.询问病史患者的病史包括疼痛的发生时间、疼痛的性质、疼痛的程度、疼痛的持续时间等,还需要了解是否有外伤史、炎症史、变形史等。

2.观察观察患者行走、站立时是否有异常,注意是否有肿胀、皮肤变化、畸形等情况。

3.检查动作进行踝关节的活动范围检查,包括背屈、跖屈、外翻、内翻等动作,观察患者是否有疼痛、僵硬等不适。

4.压痛检查轻触或压迫踝关节的关键点位,观察患者是否有疼痛反应,以确定痛点所在。

5.皮肤感觉检查检查患者踝关节周围是否有皮肤感觉减退、异常感觉等情况。

6.关节稳定度检查通过应力试验检查踝关节的前后、内外稳定度,判断关节韧带是否受损。

7.特殊试验根据病情需要,可以进行特殊试验,如前后抽屈压痛试验、仰卧胁下试验等。

三、影像学检查1.X线检查踝关节正侧位X线片可以观察关节的解剖结构和骨骼的变化情况,判断是否有骨折、关节不稳定等。

2.CT扫描CT扫描可以更加清晰地显示骨骼结构,对于复杂骨折、关节脱位等病变有很高的诊断价值。

3.MRI检查MRI检查能够清晰地显示软组织结构,对于韧带损伤、滑膜炎等病变的诊断有很高的准确性。

4.超声检查超声检查可以观察关节周围软组织的情况,是一种非侵入性的检查方法。

附件:本文档无附件。

法律名词及注释:1.侵入性:指手术或其他医疗操作需要切开人体皮肤或黏膜进行的。

踝关节正侧位报告引言在医学影像学中,踝关节正侧位是一种常见的检查方法,用于评估患者踝关节的病变和损伤情况。

本文将逐步介绍踝关节正侧位的影像特征和报告撰写步骤。

1. 影像特征踝关节正侧位的影像特征主要包括以下几个方面:1.骨结构:在正侧位影像中,我们可以清晰地观察到踝关节的骨结构,包括踝骨、胫骨和距骨。

正常情况下,这些骨骼应该保持完整和对称。

2.软组织:除了骨骼,踝关节正侧位影像还可以显示软组织结构,如肌肉、韧带和关节囊。

这些软组织在踝关节的稳定性和功能方面起着重要的作用。

3.关节间隙:踝关节正侧位影像中,我们可以测量踝关节的关节间隙宽度。

正常情况下,踝关节正侧位的内侧和外侧关节间隙宽度应该相等,并且不应该超过正常范围。

2. 报告撰写步骤撰写踝关节正侧位报告时,我们应该按照以下步骤进行:步骤一:报告标题在报告的首行,清楚地标注踝关节正侧位影像的标题,以便快速识别该报告内容。

步骤二:病人信息在报告的第二行,提供病人的基本信息,包括姓名、性别、年龄和检查日期。

这些信息有助于医生准确识别病人和检查时间。

步骤三:影像特征描述在报告的正文部分,详细描述踝关节正侧位影像的特征。

可以按照以下结构进行描述:1.骨结构:首先描述踝骨、胫骨和距骨的形态和对称性。

指出是否存在骨折、骨质疏松或骨囊肿等异常情况。

2.软组织:接着描述肌肉、韧带和关节囊的形态和结构。

观察是否有软组织肿胀、损伤或炎症等异常表现。

3.关节间隙:最后描述踝关节的关节间隙宽度,包括内侧和外侧的测量结果。

指出是否存在关节间隙的不对称或明显扩大。

步骤四:结论在报告的结尾,给出对踝关节正侧位影像结果的结论。

总结踝关节的正常或异常情况,并提供必要的诊断建议。

结论踝关节正侧位是一种常用的医学影像学检查方法,能够提供踝关节骨骼、软组织和关节间隙的详细信息。

在撰写踝关节正侧位报告时,我们应该按照步骤描述影像特征,并在结论中对结果进行总结和诊断建议。

这样可以提供准确和详尽的报告,为医生和患者提供更好的诊疗依据。

踝关节关节病诊断标准

踝关节关节病的诊断标准通常包括以下几个方面:

1. 症状:有踝关节疼痛、肿胀、僵硬、活动受限等症状。

2. 体征:医生在体格检查中发现踝关节红肿、温度升高、压痛等表现。

3. 影像学检查:通过X光、CT、MRI等影像学检查来确定是否有踝关节的结构异常,如关节面变形、软骨破坏、骨质增生等。

4. 实验室检查:可以通过血液检查来排除其他相关病症,如风湿因子、尿酸水平等。

5. 关节穿刺:在有关节积液的情况下,可以进行关节穿刺,进一步确定关节内是否有炎症、感染等。

需要注意的是,踝关节疼痛可能是多种疾病的表现,如骨折、扭伤、滑膜炎等,因此诊断踝关节关节病需要综合考虑症状、体征和相关检查结果。

对于确诊疑难病例,也可以进一步进行骨密度检查、关节镜检查等辅助诊断。

最终的诊断应由专业医生根据患者具体情况作出。

踝关节查体及影像学检查

踝关节查体及影像学检查

踝关节查体

踝关节是连接脚掌和腿部的关节,保持足部的稳定性和灵活性。

踝关节检查是诊断和评估踝部疾病或损伤的重要方法。

1. 外观观察:要检查踝关节的外观,观察有无肿胀、红肿、瘀血或畸形等异常情况。

2. 踝关节活动度检查:通过让患者屈踝、伸踝、内外翻踝等动作,评估踝关节的活动度和稳定性。

3. 疼痛评估:用手轻轻按压踝关节的不同部位,观察患者是否有疼痛反应,并询问患者是否有疼痛感。

4. 检查踝关节的稳定性:通过进行踝关节的前后方向稳定性检查,评估有无韧带松弛或损伤的情况。

5. 特殊检查:根据具体情况,可能还需要进行其他特殊检查,如CT扫描、MRI检查等,以进一步评估踝关节的结构和功能。

影像学检查

影像学检查是对踝关节疾病或损伤进行详细评估的重要手段,可以提供更准确的诊断结果。

1. X射线检查:是最常用的影像学检查方法,通过X射线照片可以观察到骨骼的形态、骨折的程度、关节的空隙和位置等。

2. CT扫描:可以提供更详细的骨骼结构图像,对于复杂的骨折、关节畸形或关节囊损伤有较高的诊断价值。

3. MRI检查:能够提供更清晰的软组织图像,对于韧带损伤、滑膜炎、软骨损伤等较隐匿的病变有较高的敏感性。

4. 超声检查:适用于对软组织病变的评估,如韧带损伤、滑膜炎、肌腱炎等。

5. 核医学检查:适用于评估骨代谢活动、关节炎的程度等。

以上是踝关节查体及影像学检查的相关内容,通过这些方法可以对踝关节的病变或损伤进行全面的评估和诊断。

如有疑问或需要进一步检查,请及时咨询医生。

影像学,踝关节和足MRI影像学:踝关节和足MRI简介踝关节MRI踝关节是人体重要的关节之一,承受着身体的重量和运动的压力。

踝关节MRI主要用于检测和诊断以下疾病和损伤:1. 韧带损伤:踝关节的韧带是关节的重要支撑结构,MRI可以清晰地显示韧带的损伤情况,并帮助医生确定检查结果和制定治疗计划。

2. 软组织损伤:踝关节周围的软组织损伤,如肌肉、肌腱、滑囊等,也可以通过MRI进行诊断。

MRI图像提供了对这些组织细节的清晰展示,有助于确定损伤的程度和类型。

3. 骨折和关节炎:MRI可以检测踝关节是否存在骨折,以及关节炎的程度。

它可以提供详细的骨骼和关节图像,帮助医生做出正确的诊断。

踝关节MRI是一种非侵入性、无辐射的检查方法,可以提供高分辨率的图像,为医生提供更准确的诊断信息。

足MRI足部是人体最复杂的结构之一,由多个骨骼、关节、肌肉和韧带组成。

足部MRI主要用于检测和诊断以下疾病和损伤:1. 足部骨骼损伤:MRI可以发现足部骨骼的骨折、裂纹和骨质疏松等病变,帮助医生评估损伤的位置、程度和类型。

2. 关节炎和滑膜炎:足部的关节和滑膜也容易受到炎症的影响,MRI可以帮助医生观察和评估关节和滑膜的健康状况。

3. 软组织损伤:足部的肌肉、肌腱和韧带等软组织损伤可以通过MRI检测。

MRI图像可以提供这些组织的详细信息,帮助医生确定损伤的程度和类型。

足部MRI检查可以帮助医生及时发现和诊断足部的疾病和损伤,从而制定相应的治疗方案。

结论踝关节和足部MRI是一种非常有价值的医学诊断技术,在踝关节和足部疾病的检测和诊断方面发挥着重要作用。

通过提供高分辨率、详细的图像,MRI可以帮助医生做出准确的诊断并制定适当的治疗计划。

这使得MRI成为了临床上不可或缺的影像学检查方法之一。

,踝关节和足部MRI检查在影像学中扮演着重要的角色,应用广泛且具有很高的诊断准确性和临床价值。

随着技术的进步和研究的深入,MRI在踝关节和足部疾病的诊断和治疗中的应用前景将更加广阔。

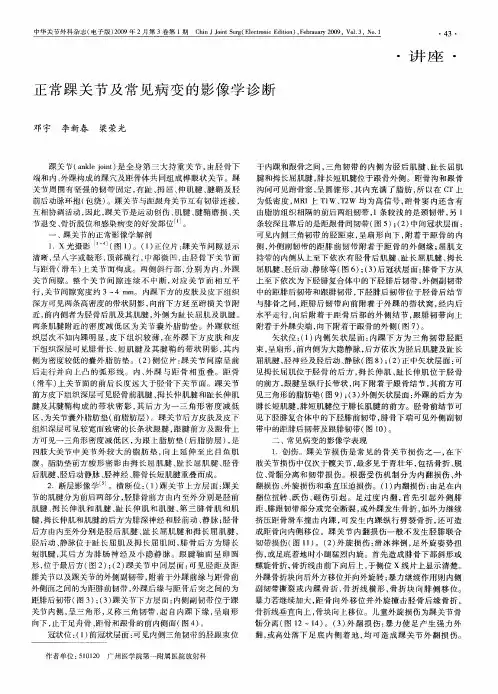

作者单位:510120 广州医学院第一附属医院放射科・讲座・正常踝关节及常见病变的影像学诊断邓宇 李新春 梁荣光 广州医学院第一附属医院放射科主治医师。

2001年本科毕业于广州医学院医学影像学专业,2001年至今于广州医学院第一附属医院放射科工作,2006年9月至今攻读广州医学院影像医学与核医学硕士研究生学位。

踝关节(ankle j oint )是全身第三大持重关节,由胫骨下端和内、外踝构成的踝穴及距骨体共同组成榫眼状关节。

踝关节周围有坚强的韧带固定,有趾、拇屈、伸肌腱、腱鞘及胫前后动脉环抱(包绕)。

踝关节与距跟舟关节互有韧带连接,互相协调活动,因此,踝关节是运动创伤、肌腱、腱鞘磨损、关节退变、骨折脱位和感染病变的好发部位[1]。

一、踝关节的正常影像学解剖1.X 光摄影[1-4](图1)。

(1)正位片:踝关节间隙显示清晰,呈八字或鞍形,顶部横行,中部微凹,由胫骨下关节面与距骨(滑车)上关节面构成。

两侧斜行部,分别为内、外踝关节间隙。

整个关节间隙连续不中断,对应关节面相互平行,关节间隙宽度约3~4mm 。

内踝下方的皮肤及皮下组织深方可见两条高密度的带状阴影,向前下方延至跗横关节附近,前内侧者为胫骨后肌及其肌腱,外侧为趾长屈肌及肌腱。

两条肌腱附近的密度减低区为关节囊外脂肪垫。

外踝软组织层次不如内踝明显,皮下组织较薄,在外踝下方皮肤和皮下组织深层可见腓骨长、短肌腱及其腱鞘的带状阴影,其内侧为密度较低的囊外脂肪垫。

(2)侧位片:踝关节间隙呈前后走行并向上凸的弧形线。

内、外踝与距骨相重叠。

距骨(滑车)上关节面的前后长度远大于胫骨下关节面。

踝关节前方皮下组织深层可见胫骨前肌腱、拇长伸肌腱和趾长伸肌腱及其腱鞘构成的带状密影,其后方为一三角形密度减低区,为关节囊外脂肪垫(前脂肪层)。

踝关节后方皮肤及皮下组织深层可见较宽而致密的长条状跟腱,跟腱前方及跟骨上方可见一三角形密度减低区,为跟上脂肪垫(后脂肪层),是四肢大关节中关节外较大的脂肪垫,向上延伸至比目鱼肌腹。

脂肪垫前方梭形密影由拇长屈肌腱、趾长屈肌腱、胫骨后肌腱、胫后动静脉、胫神经、腓骨长短肌腱重叠而成。

图1 正常左踝关节X线片 2.断层影像学[5]。

横断位:(1)踝关节上方层面:踝关节的肌腱分为前后两部分,胫腓骨前方由内至外分别是胫前肌腱、拇长伸肌和肌腱、趾长伸肌和肌腱、第三腓骨肌和肌腱,拇长伸肌和肌腱的后方为腓深神经和胫前动、静脉;胫骨后方由内至外分别是胫后肌腱、趾长屈肌腱和拇长屈肌腱,胫后动、静脉位于趾长屈肌及拇长屈肌间,腓骨后方为腓长短肌腱,其后方为腓肠神经及小隐静脉。

跟腱轴面呈卵圆形,位于最后方(图2);(2)踝关节中间层面:可见胫距及距腓关节以及踝关节的外侧副韧带,附着于外踝前缘与距骨前外侧面之间的为距腓前韧带,外踝后缘与距骨后突之间的为距腓后韧带(图3);(3)踝关节下方层面:内侧副韧带位于踝关节内侧,呈三角形,又称三角韧带,起自内踝下缘,呈扇形向下,止于足舟骨、距骨和跟骨的前内侧面(图4)。

图2 踝关节上方层面(1.胫骨前肌腱;2.拇长伸肌腱;3.趾长伸肌及肌腱;4.胫前动、静脉;5.伸肌上支持带;6.大隐静脉;7.胫骨、8.腓骨;9.胫骨后肌腱;10.趾长屈肌及肌腱;11.胫神经;12.胫后动、静脉、;13.拇长屈肌及肌腱;14.腓骨长肌腱;15.腓骨短肌及肌腱;16.腓肠神经;17.小隐静脉;18.跟腱)图3 踝关节中间层面(1.胫骨前肌腱;2.拇长伸肌腱;3.趾长伸肌及肌腱;4.胫前动、静脉;5.大隐静脉;6.内踝;7.距骨、8.外踝;9.胫骨后肌腱;10.趾长屈肌及肌腱;11.胫神经;12.胫后动、静脉;13.拇长屈肌腱;14.腓骨长、短肌腱;15.腓肠神经;16.小隐静脉;17.跟腱;18.距腓前韧带;19.距腓后韧带) 冠状位:(1)前冠状层面:可见内侧三角韧带的胫跟束位于内踝和跟骨之间,三角韧带的内侧为胫后肌腱、趾长屈肌腱和拇长屈肌腱,腓长短肌腱位于跟骨外侧。

距骨沟和跟骨沟间可见跗骨窦,呈圆锥形,其内充满了脂肪,所以在CT上为低密度,MR I上T1W、T2W均为高信号,跗骨窦内还含有由脂肪组织相隔的前后两组韧带,1条较浅的是颈韧带,另1条较深且靠后的是距跟骨间韧带(图5);(2)中间冠状层面:可见内侧三角韧带的胫距束,呈扇形向下,附着于距骨的内侧,外侧副韧带的距腓前韧带附着于距骨的外侧缘;屈肌支持带的内侧从上至下依次有胫骨后肌腱、趾长屈肌腱、拇长屈肌腱、胫后动、静脉等(图6);(3)后冠状层面:腓骨下方从上至下依次为下胫腓复合体中的下胫腓后韧带,外侧副韧带中的距腓后韧带和跟腓韧带,下胫腓后韧带位于胫骨后结节与腓骨之间,距腓后韧带向前附着于外踝的指状窝,经内后水平走行,向后附着于距骨后部的外侧结节,跟腓韧带向上附着于外踝尖端,向下附着于跟骨的外侧(图7)。

图4 踝关节下方层面(1.胫骨前肌腱;2.拇长伸肌腱;3.趾长伸肌及肌腱;4.胫前动、静脉;5.大隐静脉;6.三角韧带;7.距骨;8.外踝;9.胫骨后肌腱;10.趾长屈肌腱;11.胫神经;12.胫后动、静脉;13.拇长屈肌腱;14.腓骨长、短肌腱;15.腓肠神经;16.小隐静脉;17.跟腱;18.距腓后韧带;19.屈肌支持带)图5 前冠状层面(1.胫骨;2.距骨;3.跟骨;4.三角韧带(胫跟束);5.胫后肌腱;6.趾长屈肌腱;7.拇长屈肌腱、8.腓短肌腱;9.腓长肌腱;10.趾短伸肌;11.拇展肌;12.跖方肌;13.趾短屈肌;14.小指展肌;15.距跟韧带;16.跗骨窦)图6 中间冠状层面(1.胫骨;2.距骨;3.跟骨;4.三角韧带-胫距束;5.胫骨后肌腱;6.趾长屈肌腱;7.拇长屈肌腱、8.腓短肌腱;9.腓长肌腱;10.距腓前韧带;11.拇展肌;12.跖方肌;13.趾短屈肌;14、小指展肌;15.胫后动、静脉;16.屈肌支持带)图7 后冠状层面(1.胫骨;2.距骨;3.跟骨;4.腓骨;5.胫骨后肌、趾长屈肌腱;6.拇长屈肌腱;7.胫神经;8.胫后动、静脉;9.腓短肌腱;10.腓长肌腱;11.跟腓韧带;12.距腓后韧带;13.拇展肌;14.跖方肌;15.趾短屈肌;16.小指展肌;17.屈肌支持带;18.下胫腓后韧带) 矢状位:(1)内侧矢状层面:内踝下方为三角韧带胫距束,呈扇形,前内侧为大隐静脉,后方依次为胫后肌腱及趾长屈肌腱,胫神经及胫后动、静脉(图8);(2)正中矢状层面:可见拇长屈肌位于胫骨的后方,拇长伸肌、趾长伸肌位于胫骨的前方,跟腱呈纵行长带状,向下附着于跟骨结节,其前方可见三角形的脂肪垫(图9);(3)外侧矢状层面:外踝的后方为腓长短肌腱,腓短肌腱位于腓长肌腱的前方。

胫骨前结节可见下胫腓复合体中的下胫腓前韧带,腓骨下端可见外侧副韧带中的距腓后韧带及跟腓韧带(图10)。

图8 内侧矢状层面(1.内踝;2.三角韧带-胫距束;3.大隐静脉;4.足舟骨;5.胫前肌腱;6.胫后肌腱;7.趾长屈肌腱;8.胫神经;9.胫后动、静脉;10.拇长屈肌腱;11.距骨;12.跟骨;13.拇长伸肌腱)图9 中间矢状层面(1.胫骨;2.距骨;3.跟骨;4.拇长屈肌;5.跟腱;6.距腓后韧带;7.跗骨窦;8.拇长伸肌;9.胫前动、静脉;10.趾长伸肌腱)图10 外侧矢状层面(1.胫骨;2.下胫腓前韧带;3.距腓后韧带;4.跟腓韧带;5.腓短肌腱;6.腓长肌腱;7.小隐静脉;8.胫骨;9.趾长伸肌;10.腓长短肌腱) 二、常见病变的影像学表现1.创伤。

踝关节损伤是常见的骨关节损伤之一,在下肢关节损伤中仅次于髋关节,最多见于青壮年,包括骨折、脱位、骨骺分离和韧带损伤。

根据受伤机制分为内翻损伤、外翻损伤、外旋损伤和垂直压迫损伤。

(1)内翻损伤:由足在内翻位扭转、跃伤、砸伤引起。

足过度内翻,首先引起外侧腓距、腓跟韧带部分或完全断裂,或外踝发生骨折,如外力继续挤压距骨滑车撞击内踝,可发生内踝纵行劈裂骨折,还可造成距骨向内侧移位。

踝关节内翻损伤一般不发生胫腓联合韧带损伤(图11)。

(2)外旋损伤:滑冰摔倒,足外旋姿势扭伤,或足底着地时小腿猛烈内旋。

首先造成腓骨下部斜形或螺旋骨折,骨折线由前下向后上,于侧位X线片上显示清楚。

外踝骨折块向后外方移位并向外旋转;暴力继续作用则内侧副韧带撕裂或内踝骨折,骨折线横形,骨折块向腓侧移位。

暴力若继续加大,距骨向外移位并外旋撞击胫骨后缘骨折,骨折线垂直向上,骨块向上移位。

儿童外旋损伤为踝关节骨骺分离(图12~14)。

(3)外翻损伤:暴力使足产生强力外翻,或高处落下足底内侧着地,均可造成踝关节外翻损伤。

足外翻先造成内侧韧带撕裂,或发生内踝横断骨折,进而胫腓联合韧带撕裂分离,距骨向外挤压腓骨下段骨折。

巨大暴力还可发生后踝骨折。

踝外翻损伤与外旋损伤不同之处是外翻损伤胫腓联合分离更为明显,而外旋损伤不明显。

严重者距骨向外脱位。

儿童外翻损伤常为骨骺向外分离移位(图15,16)。

(4)垂直压迫损伤:绝大多数是从高处落下,足中立位着地,距骨垂直向上撞击胫骨远端,造成胫骨下段压缩粉碎骨折,内外踝分离和胫腓联合韧带裂开。

但也有因外伤时足所处的位置而有内翻或外翻的特点。

但是胫骨下端粉碎骨折是此型损伤的特点(图17)。

(5)跟腱损伤:正常成人跟腱长约15c m,其近端是腓肠肌及比目鱼肌的肌腹,远端止于跟骨的后结节,车祸及剧烈运动时容易损伤。

普通X线平片不能直接显示跟腱,只能显示跟腱前方的三角形脂肪间隙,跟腱断裂X线直接征象:A rner征阳性:指跟骨上方断裂的跟腱前移,与皮肤失去正常平行关系;T oygar角:为踝关节后缘自然形成的角度, Toygar角小于150°提示存在跟腱断裂。

为跟腱断裂的直接征象,由于X线平片具有较高的假阴性率,因此,对于怀疑跟腱断裂而条件允许的患者应早期行MR I检查。

正常肌腱在T1和T2加权像均表现为低信号。

跟腱是人体最大的肌腱,显示为线状或条状影低信号影,轮廓光整,边界清晰,连续性好,周围软组织结构清晰。

跟腱断裂在踝部软组织损伤中危害最为严重,其磁共振图像特征为:跟腱形态不完整,断端分离增粗,可分别表现为间隙性、部分性和完整性断裂。

跟腱完全断裂的特征为断端轮廓毛糙,边界不清,呈拖把状、絮状、杵状或犬牙交错状,跟腱呈连续性中断。

跟腱部分断裂的特征为跟腱局部纤维增厚、不规则,纤维多处不连续,内部信号不均匀,在T1和T2加权像均有斑片状或条状高信号,但尚可见跟腱部分连续存在,轮廓毛糙。

跟腱断裂后局部出现水肿,周围软组织出血、肿胀和积液,致跟腱周围的滑囊衬垫和脂肪囊结构被推挤移位[6](图18)。

(6)跗骨窦综合症:是指踝部内翻扭伤,损伤窦内的软组织,发生无菌性炎症、变性和纤维化。

临床上常表现为外踝前下方酸痛不适,压痛,偶尔可见软组织肿胀,X线检查通常无异常发现。