胞外多糖

- 格式:doc

- 大小:93.00 KB

- 文档页数:13

胞外多糖(EPS extracellular polysaccharide)早在50年代人们就认为胞外多糖可能是青枯菌的致病因子,随后围绕青枯菌胞外多糖的病理学意义进行了大量研究。

H u sain和Kelman比较了青枯菌自发无毒突变株和野生型菌株的特点,发现自发无毒突变株不产生胞外多糖,致病力丧失,因此认为胞外多糖在致病过程中可能具有重要作用l 5l。

青枯菌的胞外多糖是由多种化学物质组成的复合物,其中主要的组成成分是氮乙酞半乳糖醛酰胺。

研究发现,不同青枯菌小种的胞外多糖的组分有所不同,同一小种也存在不同类型的胞外多糖。

一些研究显示,一个称为EPS I的胞外多糖,可能与Ralstonia solanacearum的致病性最为相关I6J EPS I合成的特异突变研究显示,即使直接注入大量的突变菌细胞进入植物茎组织,与非突变菌比较,其植株的萎蔫和死亡程度也很低。

通过土壤接种试验也显示,尽管突变菌在维管组织中繁殖,但植株的发病很轻。

近年来的研究发现,胞外多糖的合成受l6 kI1的eps操纵子调控,涉及l0个调控基因产物和3个不同的调控信号,这种严谨的调控也从另一个角度说明EPS I对病原菌本身的重要性以及在病原菌对植物的致病性中的重要作用『青枯假单胞菌(pseudomonassolanacearu‘)或称青枯菌引起许多重要经济作物如烟草、花生、番茄等植物的萎焉病。

主要通过土壤传染病害,它的寄主范围很广泛,有33科100多个种,危害茄科植物为最多“。

青枯菌毒力株能产生胞外多糖,用特殊固体培养基培养时形成两种菌落形态即易变的和固定的,前者产生胞外多糖有毒力,后者很少产生这种多糖。

为此,日本科学工作者研究了这种胞外多糖的组成以及它与致病性的关系。

发现这种多糖是一种混合物一主要由N一乙酸半乳糖胺(2一氨基2半乳糖)和少量鼠李糖、葡萄糖以及某些简单肤所组成。

事实上,这是同型一N一乙酞半乳糖胺葡聚糖的一个例证。

其化学性质还不清楚,但认为这种胞外多糖与毒力有关系‘,这是因为它阻滞寄主植物维管束组织,导致水分输导的困难。

胞外多糖的制备技术

胞外多糖的制备技术包括以下几种:

1. 收获发酵液:胞外多糖通常是由微生物发酵产生的,因此首先需要培养胞外多糖产生菌株,并收获发酵液。

2. 细胞去除:由于胞外多糖是由细胞分泌出来的,因此需要通过离心、滤过等方法将微生物细胞去除,获得去细胞的发酵液。

3. 分离纯化:通过离心、过滤、以及离子交换、凝胶渗透等技术,将发酵液中的杂质(如蛋白质、核酸等)去除,得到纯化的胞外多糖溶液。

4. 浓缩干燥:利用浓缩技术(如浓缩离心、反渗透等)将纯化的胞外多糖溶液浓缩至一定浓度,然后通过冷冻干燥或喷雾干燥等方法将其转化为固体。

5. 质量分析:利用理化方法,如高效液相色谱、凝胶电泳等,对制备得到的胞外多糖样品进行质量分析,包括分子量测定、甲基化分析、单糖组成分析等。

6. 应用验证:利用相应的生物学或生物医学实验验证胞外多糖的生物活性、药理学特性以及应用价值。

胞外多糖生物合成机制及应用研究胞外多糖(Exopolysaccharides, EPS)是一类由微生物细胞分泌到细胞外的高分子糖类化合物,它们在自然界中广泛存在,具有多种生物学功能和工业应用价值。

胞外多糖的生物合成机制是微生物学、生物工程和材料科学领域的重要研究课题。

本文将探讨胞外多糖的生物合成机制及其在不同领域的应用研究。

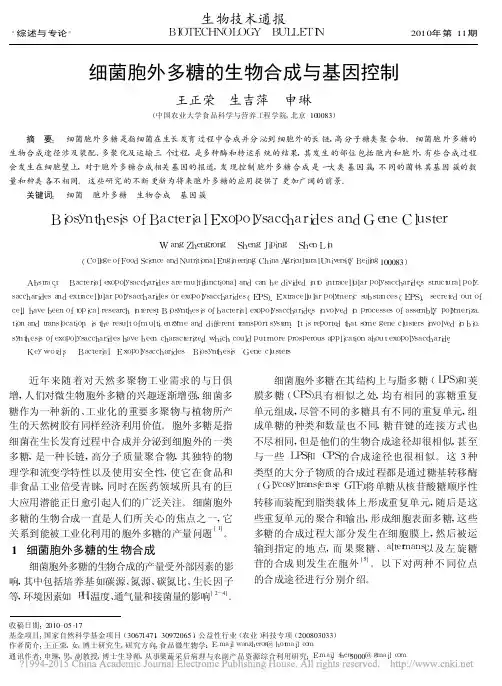

一、胞外多糖的生物合成机制胞外多糖的生物合成是一个复杂的代谢过程,涉及多种酶类和代谢途径。

在微生物细胞中,胞外多糖的合成通常由特定的糖基转移酶(Glycosyltransferases, GTs)催化完成。

这些酶将活化的糖基单元从糖核苷酸供体转移到接受体上,逐步构建多糖链。

1.1 胞外多糖的合成途径胞外多糖的合成途径可以分为几个关键步骤:糖基的活化、多糖链的延长、多糖的修饰和分泌。

糖基的活化通常由糖基转移酶完成,这些酶将糖基单元从尿苷二磷酸葡萄糖(UDP-Glc)或其他糖核苷酸供体转移到多糖链上。

多糖链的延长是通过糖基转移酶的连续作用实现的,形成线性或分支的多糖结构。

多糖的修饰包括硫酸化、乙酰化等,这些修饰可以改变多糖的物理化学性质,如溶解性、黏度和稳定性。

最后,合成完成的多糖通过细胞膜上的分泌系统被释放到细胞外。

1.2 胞外多糖合成的关键酶类胞外多糖合成的关键酶类包括糖基转移酶、糖基修饰酶和分泌相关蛋白。

糖基转移酶是合成多糖链的核心酶类,它们具有高度的底物专一性,决定了多糖的组成和结构。

糖基修饰酶负责对合成的多糖链进行化学修饰,如硫酸化和乙酰化,这些修饰对多糖的功能至关重要。

分泌相关蛋白则参与多糖的跨膜运输和分泌过程。

1.3 胞外多糖合成的调控机制胞外多糖的合成受到多种因素的调控,包括环境条件、营养物质的可用性、细胞内信号分子等。

环境条件如温度、pH值、氧气浓度等都会影响胞外多糖的合成。

营养物质的可用性,特别是碳源和氮源的供应,对胞外多糖的合成具有显著影响。

此外,细胞内的信号分子如环磷酸腺苷(cAMP)和钙离子等,也可以通过调控相关基因的表达来影响胞外多糖的合成。

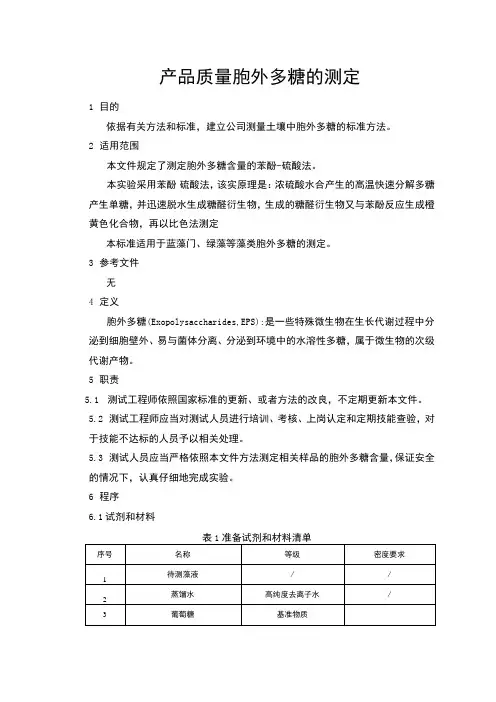

产品质量胞外多糖的测定

1目的

依据有关方法和标准,建立公司测量土壤中胞外多糖的标准方法。

2适用范围

本文件规定了测定胞外多糖含量的苯酚-硫酸法。

本实验采用苯酚-硫酸法,该实原理是:浓硫酸水合产生的高温快速分解多糖产生单糖,并迅速脱水生成糖醛衍生物,生成的糖醛衍生物又与苯酚反应生成橙黄色化合物,再以比色法测定

本标准适用于蓝藻门、绿藻等藻类胞外多糖的测定。

3参考文件

无

4定义

胞外多糖(Exopolysaccharides,EPS):是一些特殊微生物在生长代谢过程中分泌到细胞壁外、易与菌体分离、分泌到环境中的水溶性多糖,属于微生物的次级代谢产物。

5职责

5.1测试工程师依照国家标准的更新、或者方法的改良,不定期更新本文件。

5.2测试工程师应当对测试人员进行培训、考核、上岗认定和定期技能查验,对于技能不达标的人员予以相关处理。

5.3测试人员应当严格依照本文件方法测定相关样品的胞外多糖含量,保证安全的情况下,认真仔细地完成实验。

6程序

6.1试剂和材料

表1准备试剂和材料清单

表2混合材料和溶液配置清单

6.2仪器设备

表3仪器设备清单

6.3操作流程表

表4胞外多糖的测定操作流程表

6.4具体操作流程

表5胞外多糖的测定具体操作

7附件

附件1《实验室测试报告》。

一种微生物胞外多糖及其制备方法微生物胞外多糖是一类由微生物细胞合成并分泌到细胞外的复杂碳水化合物。

它们由多种糖分子通过特定的化学键连接而成,具有多样的结构和生物活性。

微生物胞外多糖具有广泛的应用领域,例如在医药、食品、化妆品等行业中被用作功能性添加剂,具有抗菌、抗氧化、免疫调节等多种生物活性。

制备微生物胞外多糖的方法有多种,下面将介绍其中一种常用的方法。

首先,需要选择合适的微生物菌株作为产生胞外多糖的来源。

常见的菌株有蓝藻、酵母菌、乳酸菌等。

选择菌株时需考虑其菌株特性、产量以及产生胞外多糖的能力。

接下来是培养菌株。

通常采用液体培养的方式,将选定的菌株接种到培养基中,提供菌株所需的养分和环境条件,如温度、pH值等。

培养过程中需要注意菌株的生长状态,及时调节培养条件以促进菌株生长和胞外多糖的产生。

在培养菌株达到一定生长状态时,需要采集菌体和胞外多糖。

一般采用离心的方法将培养液中的菌体和胞外多糖分离。

离心后,可将胞体分离出来,以获得胞外多糖。

此外,还可以通过过滤等方法将胞外多糖从培养液中提取出来。

提取的过程中需要注意对胞外多糖的保护,避免其在提取过程中受到损伤。

提取得到的胞外多糖需要经过一系列的纯化步骤,以去除其他杂质和溶剂。

通常采用离子交换层析、凝胶过滤层析等技术来纯化胞外多糖。

纯化过程中需要注意对胞外多糖分子结构的保护,避免其发生断裂或降解。

最后是对纯化得到的微生物胞外多糖进行表征和分析。

常用的方法有核磁共振(NMR)、质谱(MS)等。

这些分析方法可以确定微生物胞外多糖的分子结构、组成和理化性质,从而为进一步的研究和应用提供依据。

通过上述方法,我们可以制备得到微生物胞外多糖,并对其进行分析和表征。

制备方法的选择和优化对于获得高产量和高质量的微生物胞外多糖至关重要。

同时,制备过程中需要注意对微生物菌株的培养和胞外多糖的保护,以确保最终得到的产品具有较好的生物活性和应用性能。

微生物胞外多糖作为一类重要的生物大分子,具有广泛的应用前景。

微生物多糖课件一、引言微生物多糖是一种由微生物合成的高分子化合物,具有多种生物活性,广泛应用于医药、食品、农业等领域。

本课件旨在介绍微生物多糖的基本概念、分类、结构和性质,以及微生物多糖的制备和应用。

二、微生物多糖的基本概念微生物多糖是由微生物合成的高分子化合物,主要成分是糖类,包括葡萄糖、甘露糖、半乳糖等。

微生物多糖的合成过程通常涉及多个酶的协同作用,包括糖基转移酶、糖苷酶、磷酸酯酶等。

微生物多糖的合成通常受到环境因素的影响,如温度、pH、氧气浓度等。

三、微生物多糖的分类1. 胞外多糖:胞外多糖是由微生物在细胞外合成并分泌的多糖,如细菌的胞外多糖、真菌的胞外多糖等。

胞外多糖通常具有黏稠性,可以用于微生物的附着和生物膜的形成。

2. 胞内多糖:胞内多糖是由微生物在细胞内合成并储存的多糖,如细菌的胞内多糖、真菌的胞内多糖等。

胞内多糖通常具有能量储存和保护细胞的功能。

3. 细胞壁多糖:细胞壁多糖是构成微生物细胞壁的重要成分,如细菌的肽聚糖、真菌的β-葡聚糖等。

细胞壁多糖通常具有维持细胞形态和稳定细胞结构的功能。

四、微生物多糖的结构和性质1. 分支结构:微生物多糖通常具有分支结构,分支点的位置和数量不同,导致微生物多糖的物理和化学性质也不同。

2. 空间结构:微生物多糖的空间结构通常呈无规则的三维网络状,这种结构使得微生物多糖具有良好的黏稠性和稳定性。

微生物多糖的性质主要包括溶解性、黏度、稳定性、生物降解性等。

这些性质取决于微生物多糖的化学组成、分子结构、分子量等因素。

五、微生物多糖的制备和应用微生物多糖的制备通常涉及微生物的培养、多糖的提取和纯化等步骤。

微生物的培养需要选择适宜的培养基和培养条件,以保证微生物的生长和多糖的合成。

多糖的提取通常采用物理或化学方法,如离心、超声波破碎、酸碱提取等。

多糖的纯化通常采用透析、凝胶过滤、离子交换等方法。

微生物多糖在医药、食品、农业等领域具有广泛的应用。

在医药领域,微生物多糖可以用于制备药物载体、缓释剂、生物黏附剂等。

粘细菌胞外多糖提取纯化及其生物活性检测摘要随着这几年来糖化学的迅速发展,微生物胞外多糖的理论和应用也受到了人们的重视。

胞外多糖的提取纯化和组分分析的实验技术都已成熟,为本实验提供了理论基础和实验指导。

本文通过观察粘细菌在CAS固体培养基平板上的菌落黏性圈,从79株粘细菌中筛选到6株胞外多糖产量高的菌株,并对其中4株粘细菌产生的胞外多糖进行了提取纯化。

粘细菌经液体发酵培养后,将发酵液进行乙醇沉淀得到粗多糖的提取物。

粗多糖经氯仿、三氯乙酸脱蛋白,过氧化氢脱色,得到白色粉状纯化物。

纯化的粘细菌胞外多糖采用0.5mol/L盐酸水解后,经高效液相色谱分析,可确定菌株92033、93147、94016的胞外多糖中均含有葡萄糖、甘露糖,其他成分需进一步验证。

4株粘细菌的胞外多糖纯化物的水溶液,经絮凝活性检测实验表明,均具有絮凝活性,其中菌株92033对4g/L的高岭土悬浊液的絮凝率达到92.84%,显示出良好的应用前景。

装关键词:糖化学胞外多糖粘细菌絮凝活性订线ABSTRACTAs the rapid development of sugar chemical over the past few years, the theory and application of the microbial exopolysaccharides were important for the people. The extraction, purification and component analysis experimental technique of the exopolysaccharide had been mature, which provided a theoretical basis and experimental guidance. In this article, Myxobacteria which produced many polysaccharide were screened from the CAS solid medium by observing the stickiness of colony. We had got six strains which could produced high exopolysaccharide from the 79 strains, and four strains had been extracted and purificated. After liquid culture fermentation, we could obtained the crude polysaccharide extracts by alcohol precipitation methd from the fermentation broth. We obtained the white powder of the polysaccharide by the chloroform and trichloroacetic acid removing protein and hydrogen peroxide detreated. After purified Myxobacteria exopolysaccharides 0.5mol/L hydrochloride hydrolysis, we could determine that the strains of 92033,93147,94016 which containing glucose and mannose by high performance liquid chromatography analysis. Other components were proved by further validation. After the testing of the flocculating activity, the four myxobacteria aqueous solution of exopolysaccharide purification were all had flocculation activity. Strains of the 92033 had an effct on 4g/L kaolin suspension and the flocculation rate rich to 92.84% and it showed a good application prospect.Key words:sugar chemical exopolysaccharides Myxobacteria flocculation activity目录一前言 (1)1.1粘细菌简介 (1)1.2微生物胞外多糖概况 (1)1.3微生物胞外多糖的应用 (2)1.3.1胞外多糖的药用性 (2)1.3.2胞外多糖的絮凝性 (2)1.4国内外研究现状 (3)1.5本实验的研究内容与意义 (3)二本论 (4)2.1实验材料 (4)2.1.1菌种来源 (4)2.1.2实验所用培养基 (4)2.1.3主要仪器与试剂 (4)2.1.3.1仪器 (4)2.1.3.2试剂 (4)2.2实验方法 (5)2.2.1实验方案 (5)2.2.2粘细菌的发酵培养 (5)2.2.2.1菌种活化 (5)2.2.2.2产多糖菌株的筛选 (5)2.2.2.3产多糖菌株的种子液培养 (5)2.2.2.4种子液的发酵培养 (5)2.2.3粘细菌胞外多糖的粗提取 (6)2.2.4粘细菌胞外多糖的纯化 (6)2.2.4.1初步纯化 (6)2.2.4.2胞外多糖蛋白质的去除 (7)2.2.4.3胞外多糖脱色 (7)2.2.5胞外多糖的组分分析 (7)2.2.5.1胞外多糖的完全水解 (7)2.2.5.2胞外多糖的高效液相色谱分析 (7)2.2.6胞外多糖的生物活性检测 (7)2.3结果与讨论 (8)2.3.1高产胞外多糖的粘细菌菌株的筛选 (8)2.3.2胞外多糖的提取物 (9)2.3.3胞外多糖的组分分析 (9)2.3.4胞外多糖的活性检测 (12)三结论 (14)谢辞 (15)参考文献 (16)一前言1.1粘细菌简介粘细菌(Myxobacteria)是一类滑行运动,革兰氏染色阴性的单细胞细菌[1]。

细菌胞外多糖检测方法全文共四篇示例,供您参考第一篇示例:细菌在生长过程中通常会分泌一种称为胞外多糖的物质,这种物质在细菌表面形成一层保护膜,起到保护和营养供给的作用。

有时这些胞外多糖也可能导致细菌感染或疾病的发生。

检测细菌胞外多糖的存在和性质对于预防和治疗细菌相关疾病具有重要意义。

目前,有多种方法可以用于检测细菌胞外多糖,其中包括生化方法、免疫学方法和生物物理化学方法等。

下面将详细介绍几种常见的检测方法。

首先是生化方法。

这种方法通常通过观察细菌在生长培养基中产生的胞外多糖沉淀或溶解情况来判断其存在与否。

这种方法简单易行,但对检测的准确性和特异性要求较高,且往往需要辅助其他手段进行确认。

其次是免疫学方法。

这种方法利用抗原与抗体之间的特异性结合来检测胞外多糖。

常见的免疫学方法包括酶联免疫吸附试验(ELISA)和免疫层析技术。

这些方法对于特定细菌胞外多糖的检测具有较高的灵敏度和特异性,但需要事先获取到相关的抗体。

生物物理化学方法也是一种常用的检测手段。

这种方法通过测定细菌胞外多糖的分子量、单糖组成和光学性质等参数来进行检测。

凝胶渗透色谱法和核磁共振技术是两种常见的生物物理化学方法,它们可以对细菌胞外多糖进行高效、准确的定量分析。

除了上述提到的方法外,近年来还涌现出了许多新的检测技术。

质谱法和荧光染料法可以对细菌胞外多糖进行高灵敏度的检测和成像,微流控技术则可以实现对胞外多糖的快速筛选和分析。

需要指出的是,不同的细菌种类和胞外多糖类型可能需要采用不同的检测方法,并且在实际应用中常常需要综合使用多种手段来进行检测和分析。

随着微生物学和生物技术的不断发展,相信未来会有更多更高效的细菌胞外多糖检测方法被开发出来。

对细菌胞外多糖的检测是微生物学和临床医学领域的重要课题,不仅对于疾病的预防和诊断具有重要意义,同时也为新药研发和临床治疗提供了重要的参考依据。

相信随着科学技术的不断进步,细菌胞外多糖检测方法会变得更加简便、快速、准确,为人类健康事业做出更大的贡献。

微生物胞外多糖研究进展崔艳红1 黄现青2(1河南科技学院动物科学系,新乡 453003;2南京农业大学食品科技学院,南京 210095)摘 要: 微生物胞外多糖主要是指微生物产生的一些水溶性胶,近几年来由于糖化学的迅速发展,微生物胞外多糖理论和应用的研究逐渐受到了人们的关注。

对黄原胶、结冷胶多糖的结构与性能、研究现状和应用状况进行了综述。

关键词: 胞外多糖 黄原胶 结冷胶 应用The Advance in Investigation of Microbial Extracelluer PolysacchardesCui Yanho ng 1 Huang Xianqing 2(1College of A ni mal Science and V eterinary Medicine ,Henan I nstit ute of S cience and Technolog y ,X i nx iang 453003;2College of Food S cience and Technolog y ,N anj ing A gricult ural Universit y ,N anj ing 210095)Abstract : The microbial extracelluer polysaccharde in is mainly referred to as water 2soluble gums produced by microorganisms.In recent years ,with the quick development of sugar chemistry the theory and application of micro 2bial extracelluer polysaccharide were concerned .In the paper ,the structure and performance ,present state and prospect of the application of xanthan gum and gellan gum were reviemed.K ey words : Microbial extra polysaccharides Xanthan gum G ellan gum Application 微生物多糖主要指大部分细菌、少量的真菌和藻类产生的多糖。

《蒙古口蘑胞外多糖提取、纯化及生物活性研究》篇一一、引言蒙古口蘑作为一种具有独特营养价值和药用价值的食用菌,近年来在国内外受到了广泛关注。

其中,胞外多糖作为其重要组成部分,具有多种生物活性,如免疫调节、抗肿瘤、抗氧化等。

因此,本文旨在研究蒙古口蘑胞外多糖的提取、纯化及生物活性,为进一步开发利用该资源提供理论依据。

二、材料与方法1. 材料蒙古口蘑采自内蒙古地区,经过鉴定后用于实验。

实验中所用试剂均为分析纯。

2. 方法(1)胞外多糖的提取将蒙古口蘑子实体破碎后,采用热水浸提法提取胞外多糖。

具体步骤包括:破碎、热水浸提、离心、浓缩、醇沉等。

(2)胞外多糖的纯化将提取得到的胞外多糖溶液经过透析、脱蛋白、脱色、凝胶层析等步骤进行纯化。

(3)生物活性研究通过体外实验和动物实验,研究蒙古口蘑胞外多糖的免疫调节、抗肿瘤、抗氧化等生物活性。

三、结果与讨论1. 胞外多糖的提取通过热水浸提法,成功提取了蒙古口蘑中的胞外多糖。

通过测定浸提液中的多糖含量,确定了最佳浸提条件。

2. 胞外多糖的纯化经过透析、脱蛋白、脱色、凝胶层析等步骤,成功纯化了蒙古口蘑胞外多糖。

纯化后的多糖样品纯度较高,适用于后续的生物活性研究。

3. 生物活性研究(1)免疫调节作用实验结果表明,蒙古口蘑胞外多糖能够显著增强机体的免疫功能,提高巨噬细胞的吞噬能力,促进淋巴细胞的增殖。

这为开发免疫调节类药物提供了新的思路。

(2)抗肿瘤作用体外实验和动物实验均表明,蒙古口蘑胞外多糖对肿瘤细胞具有显著的抑制作用。

其作用机制可能与诱导肿瘤细胞凋亡、抑制肿瘤细胞增殖等有关。

这为开发抗肿瘤药物提供了新的候选药物。

(3)抗氧化作用蒙古口蘑胞外多糖具有较强的抗氧化能力,能够清除体内的自由基,减轻氧化应激对机体的损害。

这对于预防和治疗多种慢性疾病具有重要意义。

四、结论本文成功提取、纯化了蒙古口蘑胞外多糖,并研究了其免疫调节、抗肿瘤、抗氧化等生物活性。

实验结果表明,蒙古口蘑胞外多糖具有较高的生物活性,为进一步开发利用该资源提供了理论依据。

胞外多糖基因簇的构建

构建胞外多糖基因簇涉及到多个方面,包括基因筛选、基因克隆、表达调控等。

首先,基因筛选是关键的一步,需要从合适的来

源中筛选出编码胞外多糖合成相关酶的基因。

这可以通过PCR扩增、文库筛选等方法进行。

接下来是基因克隆,将筛选得到的基因插入

适当的载体中,如质粒或噬菌体,这可以通过限制性内切酶切割、

连接反应等方法实现。

然后是表达调控,需要选择合适的宿主菌株

进行基因的表达,同时设计合适的诱导条件来控制胞外多糖基因的

表达。

此外,还需要考虑基因簇的稳定性和调控机制等方面的问题。

最后,需要进行基因簇的功能验证,通过生化分析、质谱等技术手

段来验证胞外多糖的合成和性质。

在构建胞外多糖基因簇的过程中,需要综合运用分子生物学、微生物学、生物化学等多个学科的知识,以及灵活运用各种实验技术和方法,才能取得理想的研究成果。

胞外多糖基因簇的构建胞外多糖基因簇的构建是一项关键任务,旨在揭示生物体合成胞外多糖的机制,并为生物医药和工业应用提供有力支持。

本文将从人类视角出发,以生动的叙述方式介绍胞外多糖基因簇的构建过程。

我们需要明确胞外多糖的重要性。

胞外多糖是一类存在于细胞外基质中的大分子化合物,具有多种生物学功能。

它们可以参与细胞黏附、信号传导和免疫应答等过程,对生物体的生长和发育起到至关重要的作用。

为了揭示胞外多糖的合成机制,科学家们通过对多个物种进行研究,鉴定和分析了多个胞外多糖基因簇。

这些基因簇由多个基因组成,分别编码合成胞外多糖所需的酶和辅助蛋白。

这些基因在细胞内转录为mRNA,然后翻译为蛋白质,最终参与到胞外多糖的合成过程中。

在胞外多糖基因簇的构建中,研究人员首先需要从目标物种的基因组中筛选出候选基因。

这一步骤可以通过生物信息学方法进行,通过比对不同物种的基因组序列,找到具有高度保守性的基因。

这些基因往往是编码胞外多糖合成关键酶的基因,对于构建胞外多糖基因簇具有重要作用。

在筛选出候选基因后,研究人员需要将这些基因进行克隆和表达。

克隆过程中,研究人员将目标基因插入到载体中,然后将载体导入到适宜的宿主细胞中。

接下来,研究人员可以通过调整培养条件和添加适当的诱导剂来促使目标基因的表达。

这样,胞外多糖基因簇中的基因就可以在宿主细胞中得到表达,为后续的研究提供了重要工具。

通过构建好的胞外多糖基因簇,研究人员可以进一步探究胞外多糖的合成机制。

他们可以通过基因敲除或过表达等方法,研究目标基因对胞外多糖的生物合成和功能的影响。

这些研究不仅可以揭示胞外多糖的作用机制,还可以为生物医药和工业领域的应用提供理论基础和技术支持。

胞外多糖基因簇的构建是一项关键任务,它为我们揭示了胞外多糖的合成机制,为生物医药和工业应用提供了有力支持。

通过借助生物信息学方法筛选候选基因,克隆和表达目标基因,研究人员可以进一步揭示胞外多糖的生物学功能和应用潜力。

胞外多糖(EPS extracellular polysaccharide)早在50年代人们就认为胞外多糖可能是青枯菌的致病因子,随后围绕青枯菌胞外多糖的病理学意义进行了大量研究。

H u sain和Kelman比较了青枯菌自发无毒突变株和野生型菌株的特点,发现自发无毒突变株不产生胞外多糖,致病力丧失,因此认为胞外多糖在致病过程中可能具有重要作用l 5l。

青枯菌的胞外多糖是由多种化学物质组成的复合物,其中主要的组成成分是氮乙酞半乳糖醛酰胺。

研究发现,不同青枯菌小种的胞外多糖的组分有所不同,同一小种也存在不同类型的胞外多糖。

一些研究显示,一个称为EPS I的胞外多糖,可能与Ralstonia solanacearum的致病性最为相关I6J EPS I合成的特异突变研究显示,即使直接注入大量的突变菌细胞进入植物茎组织,与非突变菌比较,其植株的萎蔫和死亡程度也很低。

通过土壤接种试验也显示,尽管突变菌在维管组织中繁殖,但植株的发病很轻。

近年来的研究发现,胞外多糖的合成受l6 kI1的eps操纵子调控,涉及l0个调控基因产物和3个不同的调控信号,这种严谨的调控也从另一个角度说明EPS I对病原菌本身的重要性以及在病原菌对植物的致病性中的重要作用『青枯假单胞菌(pseudomonassolanacearu‘)或称青枯菌引起许多重要经济作物如烟草、花生、番茄等植物的萎焉病。

主要通过土壤传染病害,它的寄主范围很广泛,有33科100多个种,危害茄科植物为最多“。

青枯菌毒力株能产生胞外多糖,用特殊固体培养基培养时形成两种菌落形态即易变的和固定的,前者产生胞外多糖有毒力,后者很少产生这种多糖。

为此,日本科学工作者研究了这种胞外多糖的组成以及它与致病性的关系。

发现这种多糖是一种混合物一主要由N一乙酸半乳糖胺(2一氨基2半乳糖)和少量鼠李糖、葡萄糖以及某些简单肤所组成。

事实上,这是同型一N一乙酞半乳糖胺葡聚糖的一个例证。

其化学性质还不清楚,但认为这种胞外多糖与毒力有关系‘,这是因为它阻滞寄主植物维管束组织,导致水分输导的困难。

另一些科学工作者研究了青枯菌致病性的分子遗传学,发现这类菌中一些菌株存在着大质体“)、“,并认为青枯菌的致病性可能与质体有关4),也就是说,致病基因在质体上,但在培养过程中致病性(如番茄青枯菌)容易丧失;另外,分离这种质体也是不容易的,一则它本身在细胞内的数量太少,二则由于质体太大,难以与染色体分开4)。

最近,中国农业科学院分子生物研究室除了从寄主青枯菌获得大质体(Mw为60一120x10“d。

)外,还获得小质体(Mw为5x10“d。

)5’,他们检测了中国的14种寄主植物的51个野生型青枯菌内生质体,并对其中20个野生型(毒力株)和20个突变型(非毒力株)进行了比较研究,发现①其中14株野生型和10株突变型菌株均含分子量大小相同的有1一2个质粒;②其中有些菌株(野生型或突变型)不存在质粒;③其中一些野生型毒力株不含质粒,而其衍生突变型无毒力株则出现质粒。

第①和第②种情况表明,致病性与质粒没有必然联系,但第③种情况,致病性的丧失伴随着大质粒的出现,看来,质粒的形成与致病性无关系,这种现象不排除致病基因是从染色体上跃跳的结果。

用作食品添加剂。

2.1 结冷胶的结构与特性结冷胶是在有氧条件下由伊乐假单胞菌产生的,后确认为少动鞘脂单胞菌。

结冷胶是组成与结构类似的8种微生物多糖中的一种。

这8种微生物多糖为:结冷胶、沃仑胶、鼠李胶、S657、S88、S198、NW11、PSP4,它们具有相同的主链结构,所不同的是它们的侧链基团的数目和位置以及含有或不含有乙酰基。

天然结冷胶含有46%葡萄糖、30%鼠李糖、21%葡萄糖醛酸、3%乙酸酯和L-甘油酸酯基团,第一个葡萄糖残基的C2处被L-甘油酸酯化,C6处被乙酸酯化。

结冷胶类多糖在水溶液中的物理性质差别很大。

它们的水溶液都具有高粘性和高热稳定性,在水溶液中结冷胶形成高粘性或弱的凝胶,但经碱脱乙酰基处理后在不同阳离子的情况下,可形成硬而脆的凝胶。

结冷胶可形成热可逆凝胶,类似于琼脂和明胶,也能形成盐诱导的凝胶,类似海藻胶和卡拉胶,这些性质是结冷胶的应用具有多样性。

结冷胶多糖链平行排列成半交错的互相缠绕的双螺旋结构,每个多糖链形成一个左手三叠螺旋(lefthanded threefold helix ),两条螺旋通过氢键相互作用来稳定,与结冷胶类似,大多数结冷胶类多糖均为半交错的双螺旋构型。

其他结冷胶类多糖不能形成凝胶,即使含有乙酰基的胞外多糖脱去乙酰基后也不能形成凝胶,但它们的水溶液与黄原胶比较,表现出明显的低剪切率和良好的热稳定性。

结冷胶类多糖中的每一种多糖,其固有的粘性(随着离子强度不同而变化)依赖于它们的结构和是否存在乙酰基。

结冷胶形成凝胶以及其强度和稳定性依赖于溶液中阳离子类型和浓度、乙酰化程度不同而异。

2.2 结冷胶的应用近几十年来,由于微生物胞外多糖(EPS)在产品结构、性能及生产方面所具有的特别优势而得到大力研究和开发,有逐步替代食品、医药等工业传统上使用的高等植物和海藻胶的趋势。

微生物胞外多糖结冷胶是具有重要商业价值的多糖。

它以两种商品形式出售,即低乙酰基(LA)结冷胶及高乙酰基(HA)结冷胶。

低乙酰基结冷胶能形成坚固而脆的凝胶。

相反,高乙酰基结冷胶形成软的有弹性的凝胶。

通过将上述两种形式结冷胶混合有可能生产各种新型的具有多种应用价值的结冷胶产品。

2.2.1 结冷胶在食品和医药中的应用结冷胶有藻酸盐胶和Gelrite两种类型,藻酸盐胶是惟一的食品级结冷胶,通过增加离子浓度和提高温度结冷胶能得到热可逆性胶,一般的胞外多糖胶不均匀且不透明,不适合应用于食品工业中。

而结冷胶的优点是在金属离子存在时也可形成透明胶体,所以它可以应用于食品工业,结冷胶的主要作用是作为凝胶剂、增稠基、悬浮剂和成膜剂,在食品工业中,结冷胶不仅仅是作为一种胶凝剂,更重要的是它可提供优良的质地和口感。

结冷胶具有良好的风味释放性和在较宽pH范围内稳定的特性。

它可用于改进食品组织结构、液体营养品的物理稳定性、食品烹调和贮藏中的持水能力。

结冷胶与其他食品胶有良好的配伍性,以增进其稳定性或改变药物的缓慢释放。

2.2.2 结冷胶替代琼脂结冷胶形成的凝胶表现出明显的热稳定性和高度的透明性。

由于这些特性,使它可以作为琼脂的替代制备生物培养基,特别是可以用于澄清度要求高的培养基,如嗜温微生物的培养基。

以Gelrite(结冷胶商品名)为基础的植物培养基可解决因琼脂的不纯而产生的问题。

2.2.3 结冷胶的其他应用结冷胶在园艺和农业中的使用前景也很广泛,它被认为是植物组织培养的良好培养基,还有其他的应用如用于胶囊、胶片、胶卷、纤维以及个人护理用品;房间除臭剂凝胶可用结冷胶,并且比目前使用的角叉胶、刺槐豆胶等混合胶用量少;结冷胶同淀粉混合可用于造纸工业。

2.3 展望由于结冷胶类胞外多糖具有冷、热条件下形成热可逆凝胶及结构和性质的多样性这些新的特性,因而使其在过去十多年的食品、医药和生物制药工业、电泳、固定化细胞和固定化酶等方面具有重要作用。

结冷胶的低产率、加工步骤的繁琐及高成本损害了微生物生产结冷胶的经济可行性。

人们期待更加经济地利用廉价可再生资源作为原料发酵生产结冷胶。

对于结冷胶类胞外多糖及其他靠发酵生产的胞外多糖,影响发酵的最重要因素是发酵液粘性。

需要进行结冷胶发酵方面的研究来克服因高粘性而引起的物质传输方面的障碍。

同样,改进现有的分离过程或使用新的(下转第42页)28 生物技术通报Biotechnology Bulletin 2006年第2期工过程的成品率,减少产品断碎干裂,改善口感。

它还广泛用于罐头、火腿肠、饼干、点心和肉制品等产品中。

1.2.2 黄原胶在石油工业中的应用黄原胶另一个大的应用市场是石油工业。

目前我国油田用化学品主要是聚丙烯酰胺、CMC、变性淀粉等。

黄原胶在增黏、增稠、抗盐及抗污染能力远比这些聚合物优越。

对加快钻井速度、防止油井坍塌、保护油气田、防止井喷和大幅度提高采油率等方面都有明显的作用。

低浓度的黄原胶水溶液就可以保持水基钻井液的黏液并控制其流变性能,因而在高速转动的钻头部位黏度极小,大大节约了动力;而在相对静止的钻孔部位却保持高能黏度,起到防止井壁坍塌、便于切削碎石、排出井外等作用。

黄原胶在三次采油中用作调剖剂,具有成胶体系强度高、封堵性好、与地层水配伍性强及热稳定性较强等特点,能保证其在应用过程中的有效性。

还可用于钻井之后的完井和修井、压裂和三次采油。

该产品作为一种理想的添加剂有非常好的发展前景。

1.2.3 黄原胶在纺织工业中的应用黄原胶应用于印染工业,可控制浆的流变性质,防止染料的迁移,使图纹清晰,与印染泥浆中的多数成分可以互溶,而黄原胶自身的洗出特性也卓有成效。

因此,黄原胶广泛地应用于地毯、丝绸等印染行业中。

1.2.4 黄原胶在日用化工方面的应用黄原胶分子中含有大量的亲水基团,是一种良好的表面活性物质,并具有抗氧化、防止皮肤衰老等功效,因此,几乎绝大多数高档化妆品中都将黄原胶作为其主要功能成分。

此外,黄原胶还可作为牙膏的成分实质增稠定型,降低牙齿表面磨损。

1.2.5 黄原胶在医学方面的应用黄原胶是目前国际上炙手可热的微胶囊药物囊材中的功能组分,在控制药物缓释方面发挥重要作用;由于其自身的强亲水性和保水性,还有许多具体医疗操作方面的应用,如可形成致密水膜,从而避免皮肤感染;减轻病人放射治疗后的口渴等。

此外,李信、许雷曾撰文指出,黄原胶本身对小鼠的体液免疫功能具有明显的增强作用[15]。

1.2.6 黄原胶在其他领域中的应用黄原胶在陶瓷、搪瓷、玻璃、印染、香料、胶黏剂和消防等行业中也有广阔的用途。

如使用黄原胶代替黏土作为釉浆悬浮剂和黏结剂,使陶瓷和搪瓷产品的釉面平整、光亮,产品合格率可提高40%,并可降低烧结温度、减少烧成遍数,降低琅粉用量,改善劳动环境。

用黄原胶作原料生产的凝胶泡沫灭火剂,已用于森林灭火。

黄原胶还可用于胶体炸药、水溶性涂料、工业擦亮剂、除锈剂和湿法冶金的增稠剂,药物和化妆品的润滑剂,印染工业的载色剂等。

1.3 黄原胶的生产现状1.3.1 我国黄原胶的生产现状我国自20世纪70年代以来,南开大学、山东食品发酵研究所、山东大学、中国科学院微生物研究所、无锡江南大学、中国农业科学院、郑州工学院等科研单位相继开展了黄原胶的研究和开发工作。

到2001年,全国产量迅猛增加,总产量已超过15万t。

据国家轻工业局规划发展司1999年8月提出的《食品生物工程标志性目标》预测,到2005年,我国食品黄原胶需求量将达到30万t。

而据石油行业专家预测,在石油钻井和三次采油方面需要黄原胶即10万t以上。

由此可见,发展国内黄原胶具有巨大的潜在市场。