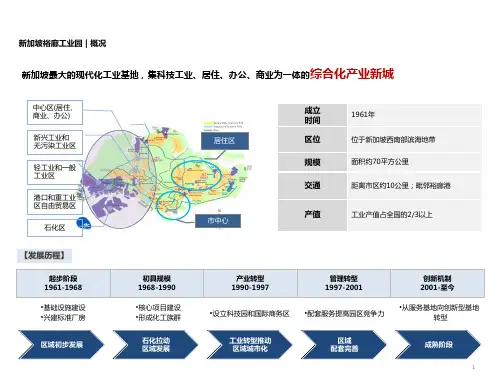

【发展战略】新加坡工业园发展模式演变(第一至四代)

- 格式:ppt

- 大小:21.95 MB

- 文档页数:49

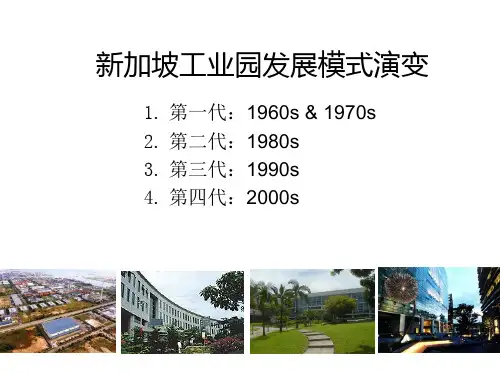

园区的发展历史可以归纳为四个阶段:

•第一代产业园。

以蛇口工业区为代表,基本是政府主导建设,多是工业园区,产业起点低,以"三来一补"的形式承接外来加工业务为主。

•第二代产业园。

开始重视技术消化、技术革新,不再停留在技术含量较低的加工生产层面。

•第三代产业园。

高技术含量、高附加值、高产业带动性的战略新兴产业成为众多园区的主导产业,很多园区也有意识地打造产业链,力争形成产业聚集效应。

•第四代产业园。

建设规模普遍较大,占地1000多亩,建筑面积100多万平方米,产业新城。

注重产业生态,构建具有自我特色的一两个核心产业链并形成产业集群。

新加坡的发展模式和创新政策来源:北京技术市场网站发布时间:2007-04-23 访问次数:【字体:大中小】新加坡于1959年成立自治政府,1963年并入马来西亚联邦,1965年被迫独立建国,经过短短40年的发展,从贫穷落后发展到和谐繁荣,这一切都与其所走过的发展道路、采用的经济模式,以及所制定的政策密切相关。

一、模式历程新加坡的经济发展总是与政府的影响和介入分不开,这是因为其具有独特的背景渊源。

新加坡独立时面临的形势非常严峻,困难重重,主要表现在:――落后的经济基础;――有限的国内市场;――教育不普及;――高失业率;――种族冲突;――无社会和居住保障;――面对外来威胁。

贫穷落后的现实迫使新加坡把吸引外资作为发展经济的核心策略。

吸引富国投资,不仅是出于尽快摆脱生存的危机的考虑,更是出于其自身安全的考虑。

如何吸引外资是新加坡当时面临的最大挑战。

新加坡的做法是:政府以补贴的方式鼓励外资落户。

事实证明,这种做法是奏效的。

但用于补贴的资金从何处来呢?在这个问题上,新加坡有其独到的做出:通过强制推行个人储蓄中央公积金来解决国家资本的来源和积累问题。

中央公积金不仅为吸引外资提供了补贴来源,同时也为兴建政府组屋(相当于我国的经济适用房)提供了资金支持。

在初创的1965~1973年之间,新加坡利用优越的地理位置,以补贴的方式加大了对外资的吸引力度,重点发展转口贸易和劳动密集型产业。

外来直接投资的不断增长,推动了经济发展,创造了就业机会;大力兴建政府组屋,不仅实现了"居者有其屋",而且有力地拉动了国内消费市场,既使人民安居乐业又有助于国家资本――中央公积金的扩大积累,形成了特有的经济发展的良性循环模式。

随着形势的变化,虽然后来政策有所调整,但基本模式并未改变,而是在原有基础上逐渐完善。

例如,在1974~1985年之间,随着经济形势的好转并步入快速发展轨道,新加坡在贸易转口占经济主导的基础上,开始发展加工业,出现了国内劳动力资源短缺的问题,经济的增长在很大程度上依赖外来雇佣劳动力。

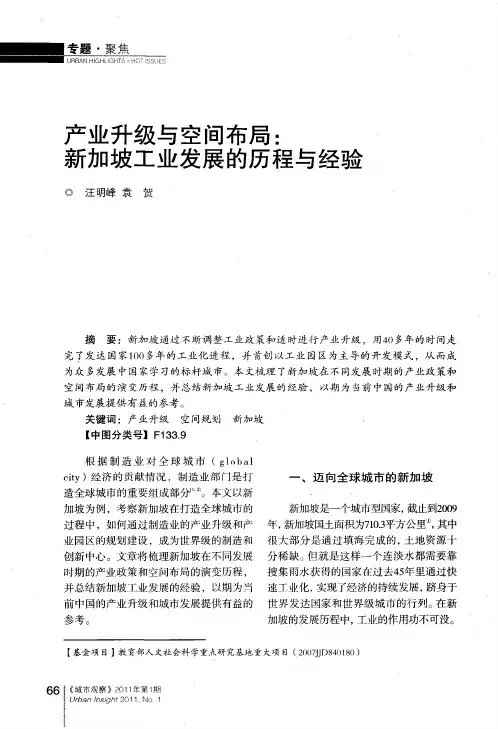

新加坡产业升级情况经济全球化的深入发展给资源禀赋不同的国家提供机会,使其能够根据国际成本、资源和市场需求变化,结合自身发展阶段推动本国产业的转型和升级,达到促进经济持续发展的目的。

新加坡上世纪50年代独立以来,坚持实施一以贯之的发展策略,紧紧抓住国际产业转移机遇,用一代人的时间将资源贫瘠、基础薄弱的小国打造成为东南亚唯一发达国家、世界上人均最富裕的国家之一,经济竞争力连续多年位居世界前列,创造了“新加坡奇迹”。

一、新加坡产业升级的主要阶段(一)进口替代阶段(1959-1965年)新加坡独立后,英军撤离、印尼和马来西亚的直接竞争给新加坡的政治、经济、军事、社会稳定等造成巨大压力,人口增长过快、失业率过高、种族冲突、工业纠纷等问题纷纷出现,转口贸易占主导地位的经济模式受到严重挑战。

为此,政府制订了以工业化为中心的经济发展战略,通过工业化带动经济多元化,转变单一的转口贸易经济结构。

政府制定了第一个五年计划,并于1961年将原工业促进局改为经济发展局(EDB),制定和实施工业化战略。

一方面,开发裕廊工业园区,加强基础设施建设;另一方面,发展劳动密集型制造业,本地以蚊香、假发、樟脑丸等为主,外资以纺织业、电子消费产品、电子零部件为主。

至1965年,已拥有企业100余家,提供就业岗位5万多个。

(二)出口导向阶段(1966-1978年)1965年新加坡脱离马来西亚,失去了发展腹地。

1966年,为适应当时世界范围的大规模产业结构调整,抓住劳动密集型出口工业从发达国家向发展中国家转移的机遇,政府实施了第二个五年计划,大力发展劳动密集型基础工业,进一步改变转口贸易机制;面向国际市场,发展出口型工业;大力吸引外资,借助外部力量发展制造业和服务业;拓展多边贸易,建立自由市场。

期间,新加坡GDP年均增速10%,制造业占GDP比重上升到24%,人均收入居亚洲第二位,成为亚洲四小龙之一。

法制的完善和基础设施的快速发展,吸引美、欧、日等国相继投资兴建大型企业,石油化工、电子电器和以修造船为主的运输、机械等行业迅速发展。

新加坡旳重大发展战略及启示从世界地图上看, 新加坡仅是一种小点, 但这个不具有任何资源禀赋旳弹丸小国仅用四十余年旳时间, 实现了从贫穷落后到国富民强旳华丽转身, 成为国际社会赞誉并学习旳楷模。

通过十多天旳学习、观测、感受与体会, 新加坡政府旳战略思维及务实做法给我留下了深刻旳印象。

一、国家绿化战略上世纪60年代新加坡挣脱英国殖民统治后, 面对一穷二白、肮脏落后旳现实, 政府把绿化做为确定国家竞争优势旳首选战略, 开展全国绿化运动, 建设花园都市。

一是选择适合当地生长旳树种。

按照快长高大、枝叶繁茂、不易折枝等原则, 从世界各地引进适合在新加坡生长旳树种, 全国85%旳树种从国外引进, 高大旳雨树成为新加坡都市一道独特、漂亮旳风景线, 让每个到过新加坡旳人念念不忘。

二是美化运用水道。

改造运用新加坡河, 保留河岸原有都市风貌, 克拉码头、游新加坡河成为著名景点, 对新加坡旳原有水系合理整改, 保持原始风貌, 把自然、人文、环境有机结为一体。

三是打造花园中旳都市。

由“花园都市”向“花园中旳都市”前进, 建设280个都市公园、150公里旳环岛绿道, 运用步行通道把各个公园有机串联起来, 全国共种植1100多万株树木, 没有一块裸露土地, 森林覆盖率到达45%。

绿化战略迅速优化了新加坡投资环境, 改善了人们旳生活环境, 并极大振奋了人们旳精神。

二、经济全球化战略从建国开始, 新加坡就清醒地认识到, 只有跟世界旳经济接轨, 才能发展自己。

为此, 新加坡把自身发展同亚洲发展亲密地关联, 以世界旳眼光来谋篇布局, 从而在联结东西方旳世界产业体系中精确定位。

一是大力引进跨国企业。

组建经济发展局, 针对世界500强上门招商, 并在税收等方面对跨国企业出台优惠政策, 使得新加坡成为1965-1993年期间发展中国家吸引外资最多旳国家。

目前, 新加坡已引进7000多家外资企业, 其实4000家为区域总部, 新加坡旳GDP中有42%由跨国企业发明。

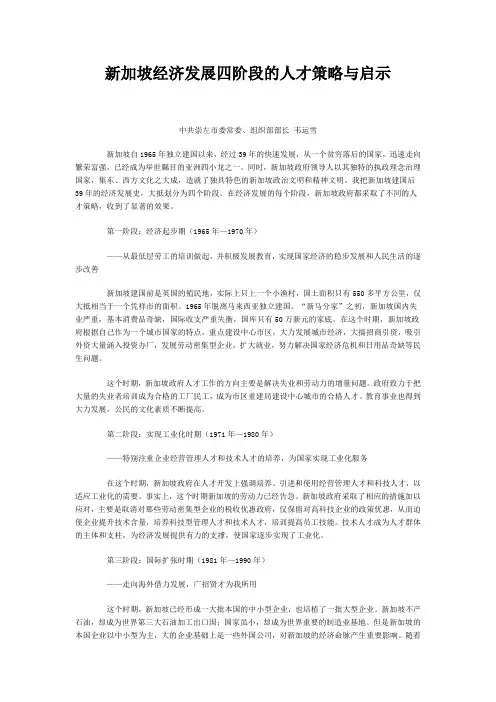

新加坡经济发展四阶段的人才策略与启示中共崇左市委常委、组织部部长韦运雪新加坡自1965年独立建国以来,经过39年的快速发展,从一个贫穷落后的国家,迅速走向繁荣富强,已经成为举世瞩目的亚洲四小龙之一。

同时,新加坡政府领导人以其独特的执政理念治理国家,集东、西方文化之大成,造就了独具特色的新加坡政治文明和精神文明。

我把新加坡建国后39年的经济发展史,大抵划分为四个阶段。

在经济发展的每个阶段,新加坡政府都采取了不同的人才策略,收到了显著的效果。

第一阶段:经济起步期(1965年—1970年)——从最低层劳工的培训做起,并积极发展教育,实现国家经济的稳步发展和人民生活的逐步改善新加坡建国前是英国的殖民地,实际上只上一个小渔村,国土面积只有550多平方公里,仅大抵相当于一个凭祥市的面积。

1965年脱离马来西亚独立建国。

“新马分家”之初,新加坡国内失业严重,基本消费品奇缺,国际收支严重失衡,国库只有50万新元的家底。

在这个时期,新加坡政府根据自己作为一个城市国家的特点,重点建设中心市区,大力发展城市经济,大搞招商引资,吸引外资大量涌入投资办厂,发展劳动密集型企业,扩大就业,努力解决国家经济危机和日用品奇缺等民生问题。

这个时期,新加坡政府人才工作的方向主要是解决失业和劳动力的增量问题。

政府致力于把大量的失业者培训成为合格的工厂民工,成为市区重建局建设中心城市的合格人才。

教育事业也得到大力发展,公民的文化素质不断提高。

第二阶段:实现工业化时期(1971年—1980年)——特别注重企业经营管理人才和技术人才的培养,为国家实现工业化服务在这个时期,新加坡政府在人才开发上强调培养、引进和使用经营管理人才和科技人才,以适应工业化的需要。

事实上,这个时期新加坡的劳动力已经告急。

新加坡政府采取了相应的措施加以应对,主要是取消对那些劳动密集型企业的税收优惠政府,仅保留对高科技企业的政策优惠,从而迫使企业提升技术含量,培养科技型管理人才和技术人才,培训提高员工技能。

新加坡的发展模式和创新政策来源:北京技术市场网站发布时间:2007-04-23 访问次数:【字体:大中小】新加坡于1959年成立自治政府,1963年并入马来西亚联邦,1965年被迫独立建国,经过短短40年的发展,从贫穷落后发展到和谐繁荣,这一切都与其所走过的发展道路、采用的经济模式,以及所制定的政策密切相关。

一、模式历程新加坡的经济发展总是与政府的影响和介入分不开,这是因为其具有独特的背景渊源。

新加坡独立时面临的形势非常严峻,困难重重,主要表现在:――落后的经济基础;――有限的国内市场;――教育不普及;――高失业率;――种族冲突;――无社会和居住保障;――面对外来威胁。

贫穷落后的现实迫使新加坡把吸引外资作为发展经济的核心策略。

吸引富国投资,不仅是出于尽快摆脱生存的危机的考虑,更是出于其自身安全的考虑。

如何吸引外资是新加坡当时面临的最大挑战。

新加坡的做法是:政府以补贴的方式鼓励外资落户。

事实证明,这种做法是奏效的。

但用于补贴的资金从何处来呢?在这个问题上,新加坡有其独到的做出:通过强制推行个人储蓄中央公积金来解决国家资本的来源和积累问题。

中央公积金不仅为吸引外资提供了补贴来源,同时也为兴建政府组屋(相当于我国的经济适用房)提供了资金支持。

在初创的1965~1973年之间,新加坡利用优越的地理位置,以补贴的方式加大了对外资的吸引力度,重点发展转口贸易和劳动密集型产业。

外来直接投资的不断增长,推动了经济发展,创造了就业机会;大力兴建政府组屋,不仅实现了"居者有其屋",而且有力地拉动了国内消费市场,既使人民安居乐业又有助于国家资本――中央公积金的扩大积累,形成了特有的经济发展的良性循环模式。

随着形势的变化,虽然后来政策有所调整,但基本模式并未改变,而是在原有基础上逐渐完善。

例如,在1974~1985年之间,随着经济形势的好转并步入快速发展轨道,新加坡在贸易转口占经济主导的基础上,开始发展加工业,出现了国内劳动力资源短缺的问题,经济的增长在很大程度上依赖外来雇佣劳动力。

新加坡工业园区的发展经验

佚名

【期刊名称】《南阳市人民政府公报》

【年(卷),期】2012(000)004

【摘要】<正>新加坡是个国土面积仅有682平方公里、自然资源极度匮乏的东南亚小国,经过40年的发展,现已成为一个人均国民生产总值2.4万美元、环境优美、人民安居乐业、基础设施完备的现代化国家。

它的成功从根本上讲是在一个强势政府的领导下,通过制定优惠政策、成立法定机构、招商引资而实现的。

作为吸引外商投资的基本载体——工业园区的建设,在新加坡发展中起着非常关键的作用,其工业园区发展的成功经验值得我们借鉴。

一、新加坡工业园区建设的成功经验1、建立了专门机构从事工业园区的开发1968年,新加坡裕廊集团从经济发展局独

【总页数】2页(P30-31)

【正文语种】中文

【中图分类】F427

【相关文献】

1.南京新加坡合建生态科技园借鉴苏州工业园区成功经验黄根成梁保华罗志军出席奠基仪式 [J], 李宗长;顾雷鸣

2.苏州工业园区借鉴新加坡经验的模本 [J], 王颖娜

3.新加坡工业园区建设发展经验与启示 [J], 李钦

4.从借鉴建造城市到学习塑造品牌——苏州工业园区借鉴新加坡经验培训迄今举办

200期 [J], 宗荷

5.新加坡海外工业园区建设经验对我国的启示 [J], 关利欣;张蕙;洪俊杰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

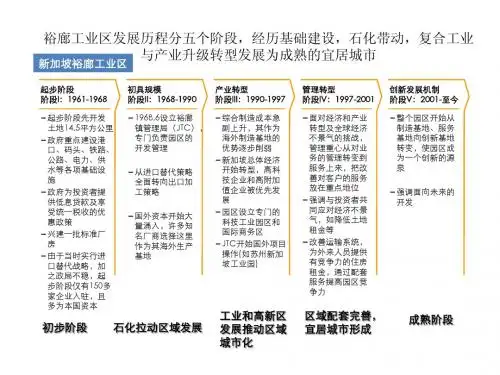

新加坡裕廊工业园区摘要:为了改变这种面貌,新加坡建立了开发区,选择了以吸引跨国公司投资为主的发展道路。

其工业园区的成功建立使新加坡实现了快速工业化,且时至今日依然保持发展活力。

新加坡裕廊工业区是亚洲最早成立的开发区之一。

二战后,新加坡是一个缺乏资源、工业基础落后、失业率极高的弹丸之地。

为了改变这种面貌,新加坡建立了开发区,选择了以吸引跨国公司投资为主的发展道路。

其工业园区的成功建立使新加坡实现了快速工业化,且时至今日依然保持发展活力。

其开发模式一直是亚洲其他发展中国家借鉴和模仿的对象。

一、从荒芜之地到工业中心裕廊位于新加坡岛西南部的海滨地带,距市区约10多公里,面积为60平方公里。

此地区原本为荒芜之地,大部分地貌是沼泽和丘陵,但是具有建设现代化工业区的良好自然地理条件。

1961年政府计划在裕廊划定6480公顷土地发展工业园区,并拨出1亿新元进行基础建设。

1968年园区内的厂房,港口、码头、铁路、公路、电力、供水等各种基础设施建设基本完成,同年6月新加坡政府成立裕廊镇管理局(JTC),专门负责经营管理裕廊工业区和全国其它各工业区。

截止到2003年底,新加坡岛内已建立了30多个工业园区,共占地8025公顷,已开发5069公顷,包含了7000多家跨国公司和本地的高技术制造业公司,对GDP的直接贡献率为25%,雇佣了全国1/3以上的劳动力。

其中裕廊镇管理局公司(JTC Corporation)是这些工业园区的主要开发者。

二、循序渐进的三大阶段裕廊工业园区的发展建设前后分为三个阶段:1、劳动密集型产业主导阶段(1961-1979年):此阶段的入区企业以劳动密集型产业为主,主要是为了解决新加坡就业问题,改变其工业落后的面貌。

经过这一阶段的发展,新加坡的经济结构发生了巨大的转变,到70年代末,新加坡失业率从1965年的10%下降到3.3%;制造业占GDP的比重由1965年的15%上升到27%。

2、技术与资本主导阶段(1980-1989年):为了吸引高附加值的资本与技术密集型产业,JTC启动了10年的总体规划(1980-1990年),此项规划体现了这个阶段的服务特点,即为高增长型的企业设计和提供具有差异化的设施和厂房,包括将南部的岛屿开发区开发成石油化工产品的生产和配售中心,将罗央开发成第一个航空工业中心以及建设新加坡科技园区以容纳科技开发型企业。