历史地理前沿:历代战争的军事地理

- 格式:docx

- 大小:68.75 KB

- 文档页数:2

关于中国历史军事地理关于中国历史军事地理《兵家必争之地——中国历史军事地理要览》(以下简称《要览》)一书,讲的是历史军事地理知识。

综合其他参考资料,就相关知识进行了梳理。

一、关于历史军事地理学何为历史军事地理学,按照著者的解释,就是:研究历史上战争活动与地理环境之间关系的学科,其目的在于探索各历史时期的军事活动与地理条件之间相互制约与影响的规律,为研究军事历史和现今国防建设、军事活动提供历史的借鉴。

《中国军事百科全书》释义为:研究某一战区或军事要地各个历史时期地理现象和人地关系的地理分布、演变及其发展规律,以及各种地理因素在不同历史阶段对军事行动所产生的影响等的一门学科。

历史军事地理学是军事历史学和历史地理学的组成部分。

它源于人们运用历史经验指导现实军事活动的客观需要,是随着人类军事活动的发展及人们对历史时期军事活动与地理环境之间关系能动的理性认识而逐渐形成和发展起来的。

可以把这个概念分成三个主体来理解,分别是“历史”、“军事”和“地理”,也即历史各时期,军事活动与地理环境的关系。

二、关于中国古代战争的时空分布《要览》介绍,史籍见载的我国最早的一次战争,是神农伐斧燧之战(《战国策·秦策》《路史·后记三》《孙膑兵法》有记载),自此以后,战争成为历史的主角。

《要览》说明,记载中国战争数量的史籍有三个:一是刘统《中国古代战争与历史军事地理》,认为“中国古代历史中发生过4000多次战争”。

二是《中国军事史·历代战争年表》(后单独出版《中国历代战争年表》),统计中国历代战争数为3791次。

三是施和金作的《中国古代战争的地理分布》(主要是依据《读史方舆纪要》为基础进行统计),统计截止明代中国历代战争数为6192次。

《要览》认为,三家的统计数相差颇为悬殊,认为施和金的统计最为详确、合理。

因此,按施氏说,《要览》给出的有关中国古代战争情况是:从空间分布上看:战事最多的是陕西,共有1281例,其后依次是南直(江苏、安徽、上海一带)、河南、京师(这是按当时的行政区划界定,并非现时行政区划)。

地理因素对历史战争的结果分析在历史的长河中,战争是不可避免的一部分。

历史上各种战争的结果往往受到多种因素的影响,其中地理因素是至关重要的因素之一。

地理环境的多样性影响了军事部署、战争策略、兵员调动等方方面面,从而对战争的结果产生直接和间接的影响。

首先,地形地势对战争具有重要作用。

如中国古代一战时,地形地势的不同对战争产生了明显的影响。

比如,平原地区适合大规模军队的机动作战,而山地则不利于军队的集结和机动。

所以,具有丰富和平坦平原的大国,往往更容易在战争中取得优势。

相反,山地地带则更容易形成死局,对防守方带来了一定的利益。

其次,水域的重要性在战争中不可忽视。

历史上,许多战争的结果往往与水域的控制密切相关。

例如,第二次世界大战中,海上的控制权对于盟军取得胜利发挥了重要作用。

英国以其强大的海军力量,在战争初期就控制了大西洋,打断了纳粹德国的进攻计划。

而在同一战争中,日本因为失去对太平洋的控制权,最终导致其战败。

可以说,在水域战争中,拥有更强大的海军力量往往能够取得更好的战争结果。

此外,气候和季节也是地理因素对战争结果的重要影响因素之一。

季节的变化可以直接影响到战争的策略和行动。

举个例子,拿拿破仑战争来说,拿破仑的俄国远征计划因为冬季的严寒而失败。

相反,蒙古帝国的铁骑在寒冷的冬季中发挥出了强大的机动性,成功地征服了许多国家。

另外,气候的变化也会对战争结果产生直接的影响。

例如,台风等恶劣天气会对海上战争产生很大的影响。

最后,地理因素还能影响到军事资源的获取和运输。

例如,资源丰富的地区往往能够提供充足的军事物资,从而提高国家在战争中的战斗力。

而战争时期的补给线也是决定战争结果的重要因素之一。

拿第二次世界大战为例,纳粹德国由于长期的补给线过长,战争后期逐渐衰败。

而盟军则通过掌握了补给线的优势,最终在战争中取得了胜利。

综上所述,地理因素对历史战争的结果产生了重要影响。

地形地势、水域控制权、气候季节以及军事资源的获取和运输都直接或间接地决定了战争的发展和结果。

地理环境对历史战争影响的分析历史上的战争,无论是古代还是现代,地理环境始终扮演着至关重要的角色。

地理条件决定了战争的走向和结果,影响着军事策略的制定和执行。

本文将针对地理环境对历史战争的影响进行分析,从各个方面探讨其重要性。

首先,地理环境在战争中决定了战略部署的方式。

山脉、河流、海洋等自然地形的存在,会给作战双方的军事部署带来不同的挑战和机会。

以古代战争为例,中国的长城、欧洲的阿尔卑斯山脉等地理地势要求军队采取不同的战略。

军队需要根据地势的特点来选择防御或进攻的策略,山地可以遮挡敌人的视线和行动,河流可以成为障碍物等等。

因此,地理环境对战争中的军事行动起到了至关重要的作用。

其次,地理环境对于物资输送和后勤保障有着深远的影响。

战争需要大量的物资供应,包括粮食、武器、军需等等。

地理环境对于这些物资的输送和储备能力有着直接的影响。

如果地理环境不利于交通运输,物资的输送困难,后勤保障就会受到威胁。

例如,在古代的西方战争中,拥有丰富的河流和港口的国家具有明显的后勤优势,可以更好地保障军队的物资供应和转运。

而在荒蛮地带或沙漠等地理环境恶劣的地区,军队在后勤保障上就会面临更大的困难,这也会对战争的进程产生重要的影响。

此外,地理环境还会影响特定类型的战争技术的应用。

不同的地理环境会促使军队采取不同的战术和技术。

比如,沙漠地区的战争需要具备较强的机动性,所以装备轻型车辆的机械化部队在这种环境下更具优势。

而在山地或森林地带,歩兵和轻型火炮的使用更加灵活,并可以利用地形进行伏击和掩护。

地理环境的差异也会导致战争中使用的武器和战术的差异,通过不同的技术和战术应对地理环境的挑战。

最后,地理环境还影响着民众的支持和士气。

战争对于国家和民族来说都是一场严峻的考验。

如果战争发生在人口稀少的荒蛮地区,可能对国家的整体动员和民众的士气产生较小的影响。

然而,如果战争在人口密集的平原地区或重要的经济中心发生,可能会有更大的民众参与和影响。

军事地理故事:战争与地理一、天气与战争战例一:诸葛亮巧借东风赤壁之战前夕,周瑜调兵遣将,故意打黄盖使苦肉计,又献连环计,为火烧曹军精心准备。

突然间,他想起自己竟然疏忽了一件大事,急出病来。

诸葛亮借探病之机,挑明周瑜的病根是“只欠东风”,并应允借东风相助。

周瑜为什么“欠”东风呢?因为赤壁古战场在我国东部季风区。

当时正值隆冬,盛行西北风,极少刮东南风。

曹营在江北,东吴在江南,用火攻反而会引火烧身。

周瑜焦急是有道理的,它符合亚热带季风气候气候的规律性。

而所谓“借”东风,其实是诸葛亮预测到冬至前后短时间内此地会出现天气反常现象,故弄玄虚而已。

战例二:司马懿绝处逢生三国后期,诸葛亮六出祁山,北伐中原。

夏季的一天,他料定魏军必经葫芦峪,亲率随从勘查地形,在军营中精心策划,周密布置,准备全歼司马懿军队。

当天烈日炎炎,酷暑难耐,实乃火攻最佳战机,将士们一切准备妥当,照计行事,诱敌深入,待魏军进入谷中,山上众将命令士兵一齐举火投入谷中,只见谷中浓烟滚滚,火光四起,魏军顿时大乱,大火焚烧魏军,死伤不计其数。

可在全军行将覆灭之际,天公偏不作美,大雨不期而至,浇灭山火,司马氏死里逃生。

一场大雨浇灭了诸葛亮匡扶汉室的雄伟斗志,使他仰天悲歌:“谋事在人,成事在天,不可强求也”。

其实诸葛亮这次战例的失败,并不该埋怨老天,是他自己忽略了大气热力环流的作用。

熊熊大火使峡谷中近地面受热上升,气压下降,引起了热力的对流作用。

湿热的空气在上升的过程中,随着海拔的升高,气温不断降低,水汽冷却凝结形成降水,浇灭了谷中大火,从而使魏军绝处逢生。

二、气候与战争战例一:德军兵败斯大林格勒二战期间,希特勒下令德军长驱直入苏联境内,公开叫嚷要在三个月时间内灭亡苏联。

德军于1942年9月窜入斯大林格勒市中心,企图凭借7—9月苏联全境境内气候宜人的盛夏时节,采用速战速决的战术迅速占领苏联。

斯大林面对来势汹汹、气焰十分嚣张的希特勒,运筹帷幄,沉着冷静,科学分析敌我双方的实力,对德军的现状作了深刻的分析和判断。

【高中地理】关于我国古代战役地理知识居庸关:古长城的一个重要关口名。

在今北京市昌平县境内。

取“徒居庸徒”之意而得名。

三国时称西关。

北齐时改为纳款关。

唐代设有居庸、蓟门、军都等关。

辽以后都称此关为居庸关。

此关地势险要,历来为兵家所争夺。

841年,幽州(今北京)发生兵乱,雄武军节度使张仲武因扼住居庸,断乱军粮草,使乱军陷于困境,得以收复幽州。

玉门关:古代关隘名。

故址在今甘肃省敦煌县西北。

此关北依天山余脉,南接阿尔金山,为中国古代通往西域的重要门户。

为汉武帝开辟河西后所置。

前108年,汉将赵破奴破车师国,前104年,李广利两伐大宛国均由此关出师。

嘉峪关:古代关名。

在今甘肃省嘉峪关市西。

此关南屏祁连山,西北靠嘉峪山,两山夹峙,北大河横贯其间,为古代肃州(今甘肃省洒泉市)西北门户和河西走廊西端之咽喉。

明正德年间,即倚此关抵御吐鲁番东侵。

仙人关:古代关隘名。

在今甘肃省徽县东南。

此关西临喜陵江,南接略阳北界,北有虞关紧接铁山栈道,是关中、天水进入汉中的要地,也是由陕入川的重要咽喉。

1134年,宋将吴?军在此据险坚守,大败金兵,使金军南下的企图破灭。

阳关:古代关名。

故址在今甘肃省敦煌县西南,因居玉门关之南而得名,与玉门关同为西汉通往西域的交通门户。

宋代以后,随着中西陆路交通的逐渐减少,关址渐废。

天井关:古代关名。

又称太行关。

在今山西省晋城县南部太行山顶。

因关南有三所深不可测井泉而得名。

这里适当太行南北要冲,形势险峻,历来为兵家必争之地。

战国时,秦与韩、魏相争上党,多交战于此。

东汉建武元年(25年),冯异得过此关,连拔上党两城。

雁门关:古代关名。

又称西陉关。

在今山西省代县城西北雁门山腰。

与附近宁武关、偏关合称三关。

因“两山对峙,其形如门,蜚雁出于其间”而得名。

关附近峰峦叠嶂,峭壑阴森,异常险要,为历代镇守重地。

现关城为明洪武七年所建,为当时的军事重镇。

唐会昌二年(842年),回纥侵犯唐朝,唐河东节度使刘沔进屯雁门,尔后向大同出击,打退了回纥兵。

![中国古代军事地理大势(图文版)【布局天下附图】[转]](https://uimg.taocdn.com/987fe40b15791711cc7931b765ce0508763275db.webp)

中国古代军事地理大势(图文版)【布局天下附图】[转]【此文我早已读过,和讯里也有人贴过,是一篇非常好的文章。

但是里面有很多丰富的地理知识,一般人很难一下子有直观的理解。

我最近正好使用了NASA的免费卫星地图软件WORLD WIND,可以查看全球的卫星地图(当然精度相当低),将文中的提到的地区一一找到,并对照普通地图将一些地名、河流名、山脉名标注上去。

昨夜一直搞到了两点多,好辛苦啊!希望有志经略天下者读之。

】中国古代军事地理大势卧龙从军事地理的角度来看,中国的地理格局就像一个不规范的围棋盘。

在这个不规范的围棋盘上,关中、河北、东南和四川是其四角,山西、山东、湖北和汉中是其四边,中原为其中央腹地。

中国的地域虽然辽阔,但在历代战争中起决定性作用的却主要是上述九大地域。

大体上分布在中国地势第二级阶梯和第三级阶梯上。

这里所说的起决定性作用,主要是指在历代战争中,上述九大地域的重要性往往关系到天下的统一与分裂、关系到一朝一代的兴盛与衰落,或者,在中原政权与塞外游牧民族之间的战争中关系到中原政权的生存与灭亡。

需要说明的是,上述九大战略要地并不全是按现在的省级行政区划来划分的,而主要是考虑到它们在军事地理的格局中以其地形、地势的原因构成了一个个相对独立的地理单元,它们在历代战争中也的确显示了它们作为一个个独立单元的地位。

其中,关中主要是指陕西省的秦岭以北部分,汉中地区则因其相对独立而单独作为一个单元,东南主要指江苏、安徽两省的中南部,中原主要指河南,其它几地则基本上同于现在的省级行政区划。

在称法上,关中和中原都沿用了古代的称法,因为这种称法本身就极富战略色彩。

在上述九大战略要地的外围,有一些地域山川形势也很险要,如岭南、闽南、浙江、辽东、河西等地。

这些地域在某些特殊情况下,地位也很重要;但由于位置的关系,这些地域险要的山川固然保护了自己,但也在一定程度上防碍了它与外部联系,防碍了它对于全局的全面介入,因此在历代兴亡中,对于全局未能显示出决定性的意义。

军事地理在战争中的作用调整省区方案草图军事上有“不计较一城一地得失”的说法。

但是,有一些地区不仅不能放弃,还要不惜一切代价去争夺。

这类地区,就是所谓的“兵家必争之地”。

中国九宫格地图“兵家必争之地”指的是防守一方的门户,进攻一方的跳板。

战场上双方争夺某兵家必争之地的目的,是为了争夺进退有据的主导权。

与历史相比,士兵们必须争夺的土地的得失对政权的兴衰有着重要的影响。

示意图现在来看看在中国历史上著名的士兵必须争夺的地方。

中国地图壹地理条件影响军事与战争德国军事家克劳塞维茨在《战争论》中指出:“地形同军事行动本身有十分密切而永远存在的关系,它不论是对战斗过程本身,还是对战斗的准备与运用,都有决定性的影响”。

地形山陵迁易,地籍沿革,林原更替,地理亦变多矣。

在中国历史上,地理条件影响军事与战争的例证不胜枚举。

中国历代长城总图从大处着眼,比如中原王朝为什么要在边境上修筑长城以抵御北方游牧民族的入侵?长城为什么要沿阴山、燕山等山脉而筑?在周边民族大规模入侵中原时,双方为什么常常会守秦岭、淮河为界?明以前历代实现统一都是自北往南用兵,为什么明朝取代元朝却是自南而北?为什么山西高原、关中地区、四川盆地、江南一带、福建区域、岭南地区经常出现军事割据?孙子兵法·九地篇再从小处看,为什么山海关、嘉峪关、蒲津渡、采石矶、剑阁道等得失,总是关系到战争的大局?为什么南京、徐州、洛阳、西安、寿县、太原、合肥、襄樊、南阳、成都等地区发生的战争特别多?剑门关诸如此类的“为什么”,我们还可以罗列出成百上千。

而这些问题,又无不和地理条件有着直接或间接的关系。

合湖南湖北为一而洞庭之险失-示意图比如,合河南河北为一而黄河之险失,合江南江北为一而长江之险失,合湖南湖北为一而洞庭之险失,合浙东浙西为一而钱塘之险失,合淮东淮西为一而淮河之险失,合汉南汉北为一而汉水之险失,合岭南岭北为一而南岭之险失,合山西河北为一而太行之险失,汉中归秦归州为楚而巴蜀之险失。

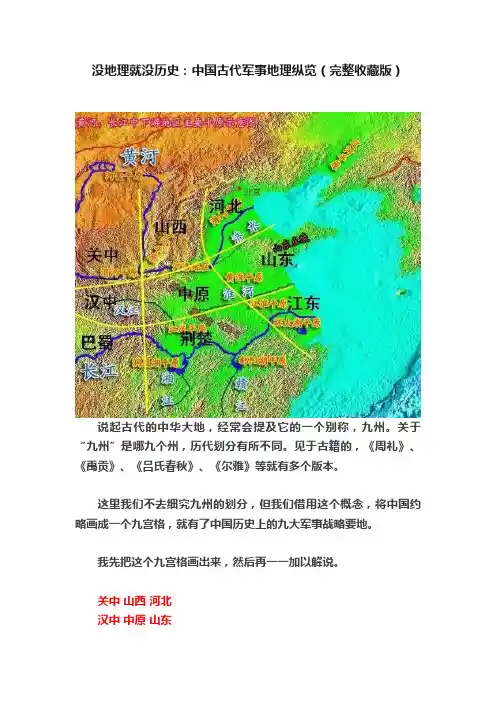

没地理就没历史:中国古代军事地理纵览(完整收藏版)说起古代的中华大地,经常会提及它的一个别称,九州。

关于“九州”是哪九个州,历代划分有所不同。

见于古籍的,《周礼》、《禹贡》、《吕氏春秋》、《尔雅》等就有多个版本。

这里我们不去细究九州的划分,但我们借用这个概念,将中国约略画成一个九宫格,就有了中国历史上的九大军事战略要地。

我先把这个九宫格画出来,然后再一一加以解说。

关中山西河北汉中中原山东巴蜀荆楚江东现在,建议大家手边准备一幅中国地形图,下面我们会具体来说说这九个地区的地形结构。

其间会多次提到山脉、河流、城市,如果对照地图,看起来会更加有趣一些。

评价一个地方是不是战略要地,主要就是两大要素:其一,山;其二,水。

也就是古人常说的山川之险。

山的作用毋庸置疑,在飞机发明之前,高山几乎就等于不可逾越。

那么在山脉之间的一些谷道,就成了连接两大区域间的唯一通道。

历史上又经常在这些谷道上修筑一些易守难攻的关隘,就成了兵家必争的咽喉要道。

河流同样具有防御作用,但不如山脉那样明显。

然而河流却同时具有另外两大功效:一,交通运输;二,农田灌溉。

一个光险要而没有经济实力的地域是缺乏战略价值的,因而山、水两要素,必不可少。

就这两条而论,中华大地上最为得天独厚的地方,莫过于秦国的故土——关中。

01:关中在中国历史的很长一段时间里,关中都是绝对的天下第一重地。

这重地的中心,就是中国第一古都,长安。

长安周围,是渭河、泾河、洛河以及它们的支流所冲出来的一些平原,统称关中平原。

周族人的老家,秦国的老家,都在这附近。

因此这里也是中国开发最早的地区,沃野千里,人烟稠密。

这些河的许多支流,都从长安旁边流过,古有“八水绕长安”之说(泾、渭、灞、浐、丰、镐、潦、潏),简直就是天然的护城河。

秦与西汉年间,又不断在此地修建水渠,使得长安周边无论是交通还是防御,都极其发达。

这说的是关中的腹心之地。

下面再向外延伸,说说关中的四面边界。

关中最扎实的边界,当属南边的秦岭。

中国古代战争的地理分布中国古代战争究竟有多少,迄今为止还没有一个精确的统计数字;其时空分布有何特色与规律,亦无相关著作加以阐述与分析。

关于中国古代战争的次数及其时间分布明末清初,著名学者顾祖禹用尽平生心血,撰写了历史军事地理著作《读史方舆纪要》。

该书从数百种史籍中广征博引,旁搜远绍,上自黄帝与蚩尤战于涿鹿之野,下至明代的土木堡之变、倭寇入侵,共计古代大小战例6192次,是所有涉及中国古代战争各类载籍中最为详尽的一部著作。

据该书记载,在当今中国版图范围内,先秦时期共有战争661次(此从周平王东迁算起),平均每年约1.2次;秦汉时期有战争682次,平均每年1.6次;魏晋南北朝时战事最多,共有1677次,平均每年有4.6次;而隋唐五代时期,由于安史之乱、藩镇割据和五代更迭,战事亦不少,共1411次,平均每年3.7次;至宋辽金夏,虽然几个政权分立,但相对稳定,不像魏晋南北朝那般动乱异常,故战争只有620次,平均每年约2次;而元明时期,有2次大范围农民起义,又因明代多边患,倭寇频繁入侵,所以战争次数亦达1141次,平均每年有3次之多。

上述六个时段中,以战争总数及每年的平均数而言,魏晋南北朝列第一,隋唐五代第二,元明时期第三,宋辽金夏第四,秦汉时期第五,先秦时期第六。

有人认为,春秋时期有大国争霸,战国时期又多列国交战,似乎先秦时期战争总数不应该如此之少。

究其原因,盖因年代久远,所存史籍既不多,记载又多简略,遗缺在所难免,这里统计的661次,也许不能完全反映那一时期的情况,览者自当鉴谅。

六个时段中战争次数有多有少,分布不均,乃因各时段政治、经济及军事情况各有不同所致。

而即使在同一时段内,也不是战事多寡如一,往往是朝代兴亡之际较多,和平统一时期较少。

如先秦时期,战争主要集中在春秋大国争霸及战国群雄纷争两个阶段;秦汉时期则集中在三次朝代兴亡之际;魏晋南北朝不但南北分裂,而且南北各朝更替亦甚频繁,故战事特别多;隋唐五代时期,除了两次农民起义之外,安史之乱、藩镇割据、五代更替都是促使这一时期战事增多的原因。

中国古代军事地理

展开全文

中国中部东部地形像一个九宫格,历史上有九大军事战略要地。

01:关中,居高临下,容易据守,缺点是西北外患。

02:山西,形式完固,自成一体,缺点平坦地太少。

03:河北,经济发达,可割据一方,缺点东北外患。

04:山东,富饶粮足,东部临海,缺点无险可守。

05:中原,天下之中,地形绝佳,缺点四面受敌。

06:汉中,连接巴蜀与关中,南北争夺的过渡地带。

07:巴蜀,地形封闭,富饶之地,可以割据一方。

08:荆楚,凭借长江、汉水之险,堪与北方对峙。

09:江东,鱼米之乡,淮河做屏障,可以割据。

探索地球上的战争与冲突地理战争与冲突地理探秘地球上的战争与冲突是人类历史中不可忽视的一部分,也是地理因素在人类活动中的重要表现之一。

本文将探索地球上战争与冲突的地理因素,并深入研究这些因素如何影响和塑造了战争与冲突的发生和演变。

通过理解战争与冲突的地理条件和背景,我们可以更好地认识这个世界,为和平与稳定的未来铺平道路。

一、地形地势与冲突发生地形地势是影响战争与冲突的重要因素之一。

在历史上,许多冲突都与地理条件有直接关系。

例如,山脉、河流、海洋和沙漠等自然地理要素都在一定程度上限制了军事行动的可能性,也塑造了冲突的面貌。

1.山脉:山脉通常作为天然屏障,在冲突中具有重要意义。

世界上许多山脉都成为国界线或者分割线,并发挥着阻碍和限制军事进攻的作用。

例如,喜马拉雅山脉作为中国、印度和尼泊尔的界限,一直以来都是潜在冲突的焦点。

2.河流:河流在冲突中具有重要的战略地位。

河流通常会成为国家间的重要边界,也是军事进攻和防御的重要考虑因素。

尤其是大河流域地区,往往是冲突和战争频发地带。

例如,尼罗河流域的战争和冲突长期存在,源于水资源争夺和地缘政治竞争。

3.海洋:海洋在全球冲突中起到了至关重要的作用。

海上贸易和航运路线常常成为争夺的焦点,掌握战略海峡和海上通道意味着战争和经济影响力的控制。

例如,马六甲海峡连接东南亚和印度洋,是世界上最繁忙的航运通道之一,这里的地缘政治紧张局势一直是国际关注的焦点。

4.沙漠:沙漠地区通常是背景恶劣、资源匮乏的地带,然而正是这种特殊地理条件使得战争和冲突在其中发生。

沙漠地形的复杂性和孤立性提高了游击战和非常规战争的可能性,例如中东地区的战争和冲突就与沙漠地理因素紧密相关。

二、资源争夺与战争爆发资源争夺是引发战争与冲突的重要因素之一。

地球上的资源分布不均,很多冲突与资源的稀缺性和争夺有关。

下面是一些与资源争夺紧密相关的战争和冲突案例:1.石油:石油被誉为现代经济的“血液”,许多战争与石油资源的争夺有关。

我国历史地理上14大兵家必争的战略要地中国地形图尽管人类已告别冷战许久,尽管人们不停地为世界和平祈祷,但基于资源争夺、文化冲突、经济竞争等原因,国与国、地区与地区、民族与民族、宗教与宗教之间的矛盾日益凸现。

人们发现,战争挥之不去,和平脆弱易失。

中国地形图强国在世界战略要地投棋布子,为未来的大博弈谋取主动;中小国家在有限资源、异质文化、不同宗教的冲突中苦苦挣扎,甚至在周边国家和本国内刀戎相见,以求生存。

壹什么是战略要地?中国主要著名关隘的分布图一百年来,地缘政治学家提出3种理论,从地理角度描述如何控制世界:美国马汉的“海权论”认为,谁控制了海洋,谁就控制了世界。

英国麦金德的“心脏陆地说”认为,谁控制了欧亚大陆,谁就控制了世界。

美国斯皮克曼的“陆海边缘地带说”认为,谁控制了海陆交界处,谁就控制了世界。

孙子兵法·九地篇我国《孙子兵法·九地篇》:“ 孙子曰:用兵之法,有散地,有轻地,有争地,有交地,有衢地,有重地,有泛地,有围地,有死地......我得亦利,彼得亦利者,为争地......是故散地则无战,轻地则无止,争地则无攻,交地则无绝,衢地则合交,重地则掠,泛地则行,围地则谋,死地则战!”孙子所说的“争地”就是现在人所说的战略要地!战略要地是随着地区局势而定的,也会随着局势的改变而改变。

禹贡九州图战略要地,雄踞天下。

就象像三国时期的兵家必争之地荆州,而晋统一中国后,荆州也就失去了战略要地的头衔,朝廷把重兵集结在了北方的边境。

《神雕侠侣》中的襄阳也是一样,如果在北宋的时候,雁门关是战略要地而不是荆州。

而如今的世界,中东是各强国必争的战略要地,主要是因为他的石油资源和苏伊士运河。

还有马六甲海峡、巴拿马运河这些也都是战略要地。

对目前的中国来说,台湾是最重要的战略要地!最重要的战略要地,有两个说明。

一,可能是单一城市,也可能是两个地方的组合。

二,判断战略地位,不仅仅考量经济,还要考量政治,军事,区域影响,以及失去成本。

【窦光明专栏】中国古代军事地理及重要古关隘军事分析(十七)[前言]本文共分为四大部分:1.中国古代军事地理概述;2.中国历代新兴王朝从西向东、从北向南进行战争统一的历史;3.中国历代新兴王朝,从西向东、由北向南进行战争统一的原因分析;4.中国重要古关隘军事分析。

由于能力有限,水平不高,对一些问题的看法和认知力有未逮,错误和不足定在所难免,恭请各位方家批评指正,本人不胜感谢!12.石岭关石岭关古称“白皮关”“石岭镇”。

清道光《阳曲县志》记载,“明筑土城戍守,万历年间改筑石城。

”石岭关位于忻州关城村北,是忻州与太原的分界点。

东靠小五台,西连官帽山,山势峻险,关隘雄壮,为历代兵家必争之地,是太原通往代、云、宁、朔的交通要冲,素称太原忻定出入之门户。

据史籍记载:唐武德八年(625)突厥骑兵曾逾石岭寇并州。

宋开宝二年(969)宋太祖征伐晋阳,辽国军队增援北汉,赵匡胤命何继筠将兵赴石岭关拒之,宋、辽曾为争夺石岭关浴血拼战。

金天会三年(1125)冬,金军南侵北宋,西路统帅粘罕(宗翰)曾出兵克石岭取太原。

元末,孛罗扩廓曾战于此关。

1937年秋,日本侵略军也是先攻破石岭关而后沦陷太原。

石岭关书所见金·元好问轧轧舟车转石槽,故关犹复戍弓刀。

连营突骑红尘暗,微服行人细路高。

已化虫沙休自叹,厌逢虎豹欲安逃。

青云玉立三千丈,元只东山意气豪。

13.宁武关宁武关为外三关之一,位于今宁武县城区。

始建于明代中期,为万里长城上的重要关隘,因其地处“三关”中路,素有“北屏大同,南扼太原,西应偏关,东援雁门”的战略作用。

战国时,赵武灵王曾在此置楼烦关,以防匈奴。

秦汉为楼烦县地,置有楼烦关。

北魏时广宁、神武二郡先后治此,合称宁武。

唐置宁武郡,始用宁武之称,取广宁、神武二郡尾字而得。

宁武关是三关镇守总兵驻所所在地。

关城始建于明景泰元年(公元1450年),在明成化、正德、隆庆年间,均有修缮。

关城雄踞于恒山余脉的华盖山之上,临恢河,俯瞰东、西、南三面。

中国古代战争中的地理枢纽地区是战中的战略要地,它是某个或某几个面积有限的区域由于地理位置的特殊而成为作战双方争抢的热点。

由于古代作战,有“天时、地利、人和”的作战条件,地理形势从秦汉到明清通常是历代政权、统帅极为重视的地方,它们往往为战役的胜负取到了决定性作用。

这些战略枢纽如内地战争中的豫西或者淮南,它们的存在、转移和衰弱,都和当时的基本经济区、地形与水文等自然地理条件、水陆交通线以及军事装备和作战方式的发展息息相关。

随着时代的变迁,中国古代内陆的枢纽地区的形成、演变和作用各不相同,也逐渐减弱了它的重要性。

中国有关“枢纽地区”的军事思想最早产生于春秋战国时期,由兵学之祖孙武在著名的十三篇兵法中提出,远远早于西方近代史。

这种思想的产生是由于在这时期,经济发展迅速,不光各诸侯国间冲突加剧,与民族各地区的战争也日益频繁,这使得政治家和军事家开始考虑有利于本国的有利的地理优势。

继孙武之后,很多军事家如范雎也陆续提出如“天下枢纽”这样的重要战略。

孙绿同学的祖先孙武同学自从秦朝统一中国,中国已经变为一个多民族的国家。

由于中原王朝和边境各民族政权共存,在所难免会由于文化和政治的不同而产生冲突。

这就导致自秦汉到明清的大规模战争通常都分为边境战争和内地战争两类。

而在这两类战争中,地理枢纽的地域也不尽相同。

边境战争通常发生在北方长城沿线,其战争枢纽通常为河套和阴山地带,又如唐蕃战争时的维州和明末的山海关孔道。

这些枢纽地区通常存在时间不长,随着战争双方矛盾的变化而转移往西部或者北方。

边境战争与内地战争而内陆战争通常发生在东部地区内部和腹地如黄河中下游、长江中下游及淮河、汉水流域。

不同于边境战争不长的枢纽地区,内陆的地理枢纽通常持续时间很长。

如果是成东西双方在关东和关西对抗的形势,其枢纽地区通常为豫西走廊。

若是南北对立,则为淮南、荆襄。

除去东西、南北的对立,四川盆地作为一个不归于任何两方的基本经济带,通常以川陕交界的汉中为枢纽。

第九章历史时期的军事地理第一节中国古代防御体系一、长城长城是以城墙、城堡为主体而组成的巨大而漫长的军事防卫设施。

春秋战国时期,各诸侯国在各自的边境上修筑起城堡和城墙相连的漫长的防御工事,这就是长城。

公元前221年,秦始皇统一六国后,为防御匈奴的侵扰,将北方旧有的长城连缀、延长,建成西起临洮东至辽东的万里长城,此后,为抵御北方游牧部族的侵扰,汉族建立的汉、晋、隋、明等朝,少数民族建立的北魏、东魏、北齐、北周、辽、金等朝,均修筑过长城,其中以汉、明两朝规模最大。

万里长城是中华各民族共同修筑的人类历史上的伟大工程之一,1987年被联合国教科文卫组织列入世界文化遗产目录。

(一)春秋战国时期的长城春秋战国时期各国修筑的长城,依据其防御对象的不同而分为两类,一是各国之间的互防长城,一是北方各国的边防长城。

1、楚长城最早修筑长城的是南方的楚国,称为“方城”。

2、齐长城齐国长城,又称“巨防”。

3、中山长城中山国在今河北石家庄附近,其地介于燕、赵、晋、齐之间。

4、魏长城魏国长城修筑于魏惠王时期,有两道,一在今陕西东部,即魏西长城,一在今河南中部,即魏东长城。

5、赵长城赵国长城,有南北两条。

南长城是为防御魏而筑,修筑于公元前333年,“属阻漳、釜之险”。

6、燕长城燕国长城也有南北二道。

南长城,古称易水长城,是为了防御齐、赵而筑。

燕北长城,是为了防御东胡而筑。

7、秦长城战国时期,秦国为防御西北匈奴南下骚扰,数次筑长城。

(二)秦汉时期的长城1、秦万里长城2、西汉长城汉长城,又称塞、障塞、边塞。

西汉所筑边塞主要有三部分:河上之塞,河西长城,塞外列成。

3、东汉长城东汉初期,长城处于匈奴、乌桓的控制范围之内,东汉在原长城以南的河北、山西等地修筑了几道比较低薄的障塞。

(三)北魏至隋的长城1、北魏长城2、东魏、北齐长城3、北周、隋长城(四)金、明长城1、金长城2、明长城(五)长城的历史作用长城是我国古代国内各民族统治集团之间矛盾斗争的产物。

抗日战争中的中国战争地理与地形中国抗日战争是中国人民英勇抵抗日本侵略的伟大历史事件,也是二战期间最具规模和影响力的一场战争。

地理与地形在战争中起着至关重要的作用,对于双方作战策略和战术的制定与执行具有决定性影响。

本文将探讨抗日战争中的中国战争地理与地形,并分析其对战局的影响。

一、中国战争地理中国地理辽阔广大,地形多样复杂,这为抗日战争的开展提供了有利条件。

中国地理特点主要表现在以下几个方面:1. 大陆地理:中国地处亚洲大陆东部,东临太平洋,西南靠喜马拉雅山,北濒渤海、黄海与东海。

这一地理位置使中国拥有丰富的海岸线和内陆河流,为运输和补给提供了便利。

2. 山脉与高原:中国境内分布着许多著名的山脉和高原,如长江、黄河流域、西南地区的川藏高原等。

这些山脉和高原的地形条件给中国军队提供了良好的据点和防御地形,使抗日战争中的中国军队能够有效地阻止日军的进攻。

3. 水系与湖泊:中国拥有众多的水系和湖泊,这为军队的军事行动提供了重要的交通和补给保障。

长江、黄河等大江大河是中国水路交通的重要动脉,洞庭湖、鄱阳湖等湖泊为中国军队提供了丰富的水源和补给基地。

二、中国战争地形中国的战争地形多种多样,包括平原、山地、丘陵、高原等,这些地形特点对抗日战争的进程和战术部署产生了重要影响。

1. 平原地带:中国东部的长江流域和黄河流域,以及华北平原等地形为平原地带。

平原地带地势平坦,适合机动作战和大规模的军事行动。

在抗日战争中,中国军队通过采取灵活机动的战术,在平原地带对日军进行了有效的牵制和歼灭。

2. 山地地带:中国西南地区的川藏高原和黄土高原等地形为山地地带。

这些山地地带地势险峻,交通不便,对于进攻方来说具有巨大的阻碍作用。

在抗日战争中,中国军队利用山地的优势,采取阻击和伏击等战术,有效地消耗了日军的兵力。

3. 湖泊地带:中国南部和中部地区分布着许多湖泊,如洞庭湖、鄱阳湖等。

这些湖泊地带的地势多为丘陵,为中国军队提供了优势的防守地形。

斯这内地是北寒带大陆性气候极为寒冷, 给法军后勤保障造成困难. 三是军装问题, 具说法军军装扣子是用锡做的, 而锡在零下几十度时会粉碎, 军装没有了扣子, 寒风会把衣服吹起, 严重冻伤法军士兵, 给法军造成极大的非战斗减员,降低了法军的士气.几周后,拿破仑抵达了莫斯科。

然而,他们却发现莫斯科已是一座空城。

留在莫斯科的俄国人从彼得大帝身上学会了一招。

等最后一批俄国军队离开以后,他们纵火烧掉任何对随后可能赶到的法国人有用的东西。

大火连续烧了3天3夜,沿途的一切俱为灰烬。

等火最终熄灭下来时,拿破仑三分之二的胜利果实已经化为乌有。

在拿破仑清楚沙皇亚历山大一世无意投降后,他于10月18日下令撤退。

11月6日,瓢泼大雨变成了雪,白茫茫地盖住了大地。

法国人并没有准备冬季军服。

他们的制服甚至都遮不住肚子,里面只有马甲,而头盔反而把热量吸走。

从莫斯科洗劫来的丝绸、皮草、裙子甚至还有做礼拜时穿的弥撒服都成了法国人抵御寒冷的材料。

当法国人碰巧遇上一个还算完好的村庄时,他们又差点自己把整个村庄烧掉。

俄国人的房屋都用糊上泥巴的木头炉子取暖。

这些炉子必须得慢慢加热。

但一个快要死于饥饿和霜冻的人哪顾得了这些,他们尽可能快地给炉子生起了火。

接下来,炉子着火了,整个房屋都燃起来了,还烧死了几个士兵。

11月25日,带着仅剩的5万人,拿破仑来到了贝尔齐纳河。

可河上的桥梁已经被俄国人破坏。

要是能够再冷一点,河水就能结冰,然而,天气却刚好冷到使河水冰冷刺骨,漂浮着冰块,可就是无法渡过。

一些勇敢的士兵冒着几乎必死无疑的危险下到水中去定位水下支撑物。

经过一整夜不停的工作,到11月26日早晨,“大军”终于可以过河了。

寒冷还在继续。

瘦骨嶙峋的士兵们蜕变成“凶残的野兽”,他们为了抢夺一块马肉或者死人身上的一件外套而动刀动枪,争得你死我活。

多达4万人在短短的4天里消亡――他们的尸体散落在街头。

当地人用了几个月的时间来清理死尸。

地面冻硬,他们无法挖掘坟墓,于是就把尸体扔进法兰西人在战争初期挖掘的战壕里。

1、战争的关键时刻有许多意外的情况可以发生,此时考虑的是什么? (4.00分)

∙A.战略问题

∙B.作战条件

∙C.区域问题

∙D.战场状况

正确答案:C、区域问题

2、从一场战斗来看地形叫做什么? (4.00分)

∙A.战术地理

∙B.战役地理

∙C.战略地理

∙D.战争地理

正确答案:A、战术地理

3、中国人最早谈论地缘政治的是谁? (4.00分)

∙A.孔子

∙B.烛之武

∙C.张仪

∙D.苏秦

正确答案:D、苏秦

4、现在的局部战争实际上是什么? (4.00分)

∙A.对称战争

∙B.不对称战争

∙C.连锁战争

∙D.战略战争

5、现代军事地理有一个特殊问题是什么? (4.00分)

∙A.国境线

∙B.武器

∙C.地图

∙D.驻军

正确答案:A、国境线

6、《元和郡县志》的作者是谁? (4.00分)

∙A.郦道元

∙B.班固

∙C.陈寿

∙D.李吉甫

7、中国最早专门叙述战争地理学的是? (4.00分)

∙A.《春秋》

∙B.《孙子兵法》

∙C.《孙膑兵法》

∙D.《战国策》

8、毛泽东的《中国革命战争的战略问题》里提出一个什么问题? (4.00分)

∙A.战役部署

∙B.战场建设

∙C.战术构建

∙D.战略想象

正确答案:B、战场建设

9、朝鲜战争期间,麦克阿瑟扭转战局是从哪里登陆的? (4.00分)

∙A.仁川

∙B.仰川

∙C.城口

∙D.汉城

A

10、过去在常规战争里面,军事地理的关注主要是什么? (4.00分)

∙A.地表环境

∙B.战场环境

∙C.战略要点

∙D.作战条件

正确答案:A、地表环境

判断题(40分)

1、在研究军事地理的问题的时候,往往是根据战争的部署来研究。

(8.00分)

否

2、南沙是战略要地,占领就控制住南海。

(8.00分)

否

3、随着自然环境的改变,军事地理的价值也在改变。

(8.00分)

是

4、军事地理上最重要的一个问题是地图与实际的差距。

(8.00分)

是

5、隆中对中,诸葛亮没有考虑军事地理。

(8.00分)

是。