王铎与傅山

- 格式:doc

- 大小:46.50 KB

- 文档页数:20

中国书法史之明清书法家(一)宋克宋克书法基本延续元代复古回归的书风。

出入晋唐,深得诣趣。

他虽然承接元代书风,也极力写出自己的面貌,终成一家。

他的书法已体现出摆脱元代书风的趋势,开启明代书风。

宋克工小楷,而草书成就最高,尤其是宋克的章草更为突出。

宋克承元代章草的余波而堀起,使章草重放光彩。

宋克章草师法皇象、索靖而能自成面目。

皇象章草去古近而显古朴,赵孟頫章草工丽逆媚,宋克章草则险劲豪放。

宋克章草不失古意又有变化,打上了明代书法的烙印。

宋克在章草中渗入了今草的笔法,而且还把章草,今草、狂草融于一炉,“合章、今、狂而一之”,这种相互融会是一种积极的探索。

另外,宋克还把揩、行、今草、章草融合在一起书写,诸体相杂,别出心裁。

宋克对章草的贡献是应当充分肯定的。

当然,在元代书风的笼罩下,宋克书法虽然表现出摆脱元代书风的发展趋势,仍然没有体现出明代独立的时代风格。

宋克书法不仅影响着明初的书坛,而且对以后的“吴门派”书法也产生了重要影响。

(二)祝允明祝允明各体皆精。

小楷以钟繇、王羲之为法,肃穆端庄,凝重静雅,古朴厚重,深得钟王神韵。

行书洒脱活泼,融会诸家,自成面貌。

草书成就最为突出,有明代草书第一人的美誉。

他的狂草出于张旭、怀素而自成一家。

祝允明晚年以狂处世,狂草奔放粗犷,不计工拙,信意挥洒而法度不失。

有人对他的草书提出了尖锐的批评:“散乱、野狐、怪俗、恶态”。

对他的草书不能求全责备,抓住一点不及其余。

他在信意挥洒之中偶然也会出现个别败笔,然而只是美玉之瑕,而非黄土之金。

自张旭开狂草之先,后有怀素继起,宋有黄庭坚称善,他者大多以今草为能,善狂草者鲜见。

祝允明承张旭、怀素狂草遗风,宏而扬之,自成一格,使明代书坛为之一振,实难能可贵。

仅凭这一点就足以确定祝允明在明代书坛的重要地位。

《启功丛稿》中说:“祝书在明中叶声名籍甚,盖其时华亭二沉之风始衰,吴门书派继起,祝氏适当其会,遂有明代第一人耳。

”祝允明小楷精湛,草书风骨烂漫,一扫“台阁体”妍媚甜俗之风,以古拙雄强,豪放纵逸的书风在明代中叶耸立起一座高峰,从而摆脱了元代书风的笼罩,使明代书法中兴,卓然成为明代之书。

摘 要:明末清初的傅山,不仅是一位书家,在书法理论方面也有建树。

本文从四个方面简要归纳了傅山的主要的书法观点,论述了这些观点的主要成因,指出了傅山这些书法思想对于我们书法学习的借鉴意义。

关键词:傅山;书法思想;借鉴意义傅山是明末清初书家、学者,为人耿介。

他博通经史、诸子百家及释道之学,精医学,工书画,尤以草书著名,包世臣《艺舟双楫·国朝书品》列其草书为“能品上”,其书品、学问、气节皆为当时所重。

傅山不仅是一位杰出的书家,在书法理论方面,也提出了诸多颇有见地的观点,对我们今天的书法学习也很有裨益。

笔者整理了傅山的《霜红龛集》中有关书法的论述,下面从四个方面作一简要介绍。

一、作字先作人,人奇字自古傅山性耿直,重气节。

明亡之后,遗民身份更加强化了他的气节,因而无论作文、作书,他都首先强调人格的作用,甚至把它放在一个前提的位置上。

在《作字示儿孙》中,他说:“作字先作人,人奇字自古。

纲常叛周孔,笔墨不可补。

诚悬有至论,笔力不专主。

”①强调作人是作字的基础,书者人格的完善与否决定了他的书法的价值高下,若违背周、孔的纲常,违背了作人的基本价值要求,那么书法再好也不可补救。

他非常赞同柳公权的“心正则笔正”,认为这句话道出了“心”与“笔”或者说“人”与“字”的关系:“心”决定“字”,人格的高低决定字的高低。

这种认识,影响了也可以说决定了傅山的书法价值观。

他的书法实践,他的书法评价,都主要从这一点出发。

他在《家训》中写道:“吾八九岁即临元常,不似。

少长,如《黄庭》《曹娥》《乐毅论》《东方赞》《十三行洛神》,下及《破邪论》,无所不临,而无一近似者。

最后写鲁公《家庙》,略得其支离。

又溯而临《争座》,颇欲似之。

”②我们看他的小楷,融钟繇《荐季直表》与颜真卿《家庙》,行草则主要来自颜氏《争座位帖》,这种探索实践过程正好反映了他对颜鲁公其书其人的认识过程,对颜书的喜爱来自于对其人的认同与景仰。

晚年的傅山更是对颜真卿的人格称颂不已,谆谆告诫子孙:“未习鲁公书,先观鲁公诂。

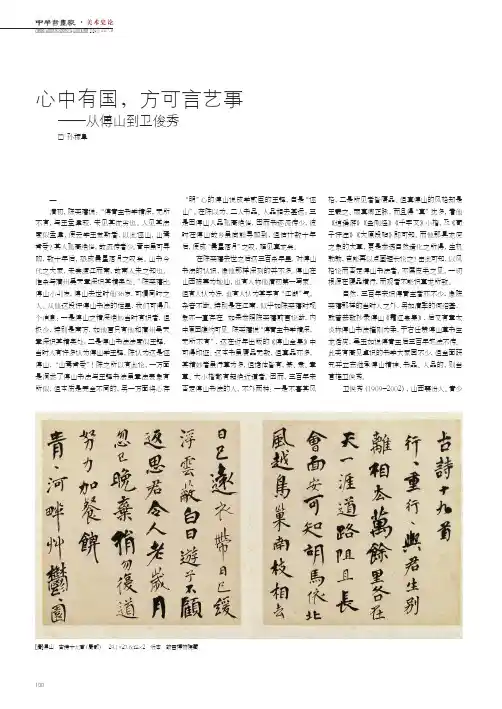

100□ 孙稼阜心中有国,方可言艺事—从傅山到卫俊秀格,二是所见者皆赝品。

但真傅山的风格却是王羲之、颜真卿正脉,而且得“真”犹多,看他《逍遥游》《金刚经》《千字文》小楷,及《荀子评注》《大原段帖》即可知。

而他那具龙虎之象的大草,更是参透自然造化之所得,生机勃勃,岂能再以点画短长论之?由此可知,以风格论而否定傅山书法者,亦属皮毛之见,一切根源在赝品横行,而观者不能识真龙所致。

自然,三百年来识傅青主者亦不少,像陈奕禧那样的当时人之外,另如清季的何绍基,就曾恭敬抄录傅山《霜红龛集》,后又有章太炎称傅山书法摧刚为柔,于右任赞傅山草书生龙活虎,吴玉如说傅青主后三百年笔法不传。

此类有高见卓识的书学大家固不少,但全面研究并立志继承傅山精神、书品、人品的,则当首推卫俊秀。

卫俊秀(1909-2002),山西襄汾人。

青少“明”心的傅山说成学贰臣的王铎,自是“诬山”。

在陈以为,二人书品、人品相去甚远;三是因傅山人品孤高绝俗,因而书迹流传少,彼时在傅山故乡虽尚能寻购到,但估计数十年后,便成“晨星落月”之叹,难见真龙矣。

在陈奕禧去世之后这三百余年里,对傅山书法的认识,像他那样深刻的并不多。

傅山在山西被尊为地仙,也有人称他清初第一写家。

但有人认为好,也有人认为其字有“江湖”气,杂音不断。

特别是在江南,似乎如陈奕禧时现象亦一直存在。

如果参照陈奕禧前言论断,内中原因隐约可见。

陈奕禧说“傅青主书学精深,无所不有”,这在近年出版的《傅山全集》中可得印证。

这本书虽赝品无数,但真品亦多,其精妙者虽行草为多,但诸体皆有,篆、隶、章草、大小楷都有超绝近道者。

因而,三百年来否定傅山书法的人,不外两种:一是不喜其风一清初,陈奕禧说:“傅青主书学精深,无所不有,与王孟津较,未见其优劣也。

人见其法度似孟津,便云学王觉斯者,以此诬山,山焉肯受?其人孤高绝俗,故流传者少。

晋中虽可寻购,数十年后,恐成晨星落月之叹矣。

山书今代之大家,未尝渡江而南,故南人未之知也。

书法家王铎是谁书法家王铎的简介王铎(1592年—1652年)孟津(今河南孟津)人。

天启二年(1622年)中进士,入翰林院庶吉士,累擢礼部尚书。

崇祯十六年(1643年),王铎为东阁大学士。

1644年满清入关后被授予礼部尚书、官弘文院学士,加太子少保,于永历六年(1652年)病逝故里。

享年六十一岁,葬于河南巩义洛河边,谥文安。

幼时家境十分贫寒,过着“不能一日两粥”的生活。

天启二年(1622年)中进士,受到考官袁可立的赏识推荐,入翰林院庶吉士。

崇祯十一年(1638年)春,进讲「中庸」「唯天下至圣」章,旁及时事,有「百骨如林」语;崇祯切责其敷衍支吾,不能发挥精义。

铎惶惧,俯伏案前待罪。

明年,任侍班。

王铎身逢乱世,仕途坎坷多艰。

崇祯十六年(1643年),五十一岁的王铎曾一度避难于苏州浒墅关袁枢寓所,二人交情笃厚,往来间以诗文书画相唱和。

袁枢之父兵部尚书袁可立的神道碑文和墓志铭就是王铎亲笔撰文书写的。

1644年擢礼部尚书,未到任时李自成攻克北京,崇祯帝殉国于景山。

马士英等在南京拥立福王,王铎历任东阁大学士、次辅。

顺治二年(1645年),豫亲王多铎克扬州,福王走芜湖,留王铎守江宁,铎同礼部尚书钱谦益等文武数百员出城迎豫亲王,奉表降,寻至京候用。

历任礼部尚书管宏文院学士,「明史」副总裁,殿试读卷官,「太宗文皇帝实录」副总裁,加太子太保,少保,礼部尚书,铎先以二月间祭告西岳、江渎事竣,乞假归里,于顺治九年(1652年)病逝故里。

享年六十一岁,葬于河南巩义洛河边,谥“文安”,荫孙之凤中书舍人。

长子无党,初仕明为指挥同知;入本朝,官山西河东道。

姜瓖叛时,巡抚祝世昌奏其御贼有功,寻迁济东道。

次子无咎,顺治三年进士,官至太常寺少卿。

王铎的书法成就王铎书法独具特色,世称“神笔王铎”。

他的书法与董其昌齐名,明末有“南董北王”之称,他书法用笔,出规入矩,张弛有度,却充满流转自如,力道千钧的力量。

王铎擅长行草,笔法大气,劲健洒脱,淋漓痛快,戴明皋在《王铎草书诗卷跋》中说:“元章( 米芾) 狂草尤讲法,觉斯则全讲势,魏晋之风轨扫地矣,然风樯阵马,殊快人意,魄力之大,非赵、董辈所能及也。

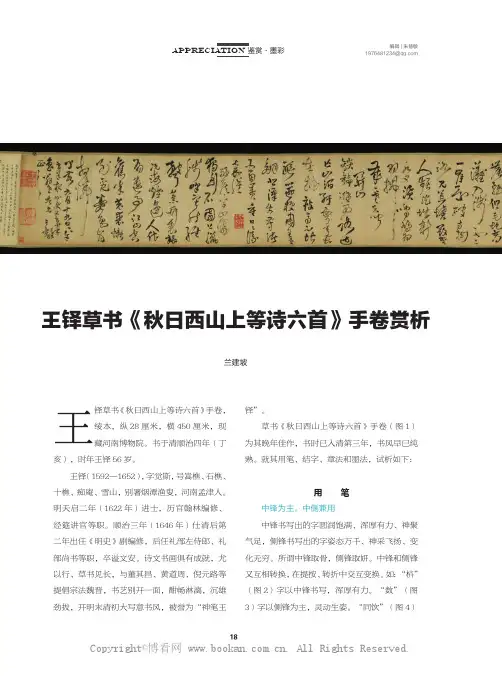

AppreciatION 鉴赏·墨彩王铎草书《秋日西山上等诗六首》手卷,绫本,纵28厘米,横450厘米,现藏河南博物院。

书于清顺治四年(丁亥),时年王铎56岁。

王铎(1592—1652),字觉斯,号嵩樵、石樵、十樵、痴庵、雪山,别署烟潭渔叟,河南孟津人。

明天启二年(1622年)进士,历官翰林编修、经筵讲官等职。

顺治三年(1646年)仕清后第二年出任《明史》副编修,后任礼部左侍郎、礼部尚书等职,卒谥文安。

诗文书画俱有成就,尤以行、草书见长,与董其昌、黄道周、倪元路等提倡宗法魏晋,书艺别开一面,酣畅淋漓,沉雄劲拔,开明末清初大写意书风,被誉为“神笔王铎”。

草书《秋日西山上等诗六首》手卷(图1)为其晚年佳作,书时已入清第三年,书风早已纯熟。

就其用笔、结字、章法和墨法,试析如下:用 笔中锋为主,中侧兼用中锋书写出的字圆润饱满、浑厚有力、神聚气足,侧锋书写出的字姿态万千、神采飞扬、变化无穷。

所谓中锋取骨,侧锋取妍。

中锋和侧锋又互相转换,在提按、转折中交互变换。

如:“枿”(图2)字以中锋书写,浑厚有力。

“数”(图3)字以侧锋为主,灵动生姿。

“同饮”(图4)王铎草书《秋日西山上等诗六首》手卷赏析兰建坡编辑|朱慧敏1976481234@AppreciatION 鉴赏·墨彩二字中锋转侧锋,中侧转换自然。

藏锋为主,藏露结合起笔处逆锋入纸,顿笔转锋后中锋运笔,把笔锋藏在笔画之中,这是藏锋起笔。

顺势尖锋入纸,笔锋显露,为露锋起笔。

同时收笔也有藏有露。

总体讲起笔藏锋居多,收笔露锋居多。

藏锋涩行笔画厚重,露锋急行灵动多姿,这也正是形成王铎厚重书风的原因。

如:“世”(图5)字藏锋起笔藏锋收笔,“崖”(图6)字藏锋起笔露锋收笔,“处”(图7)字露锋起笔露锋收笔 。

转折兼用,转多折少转笔是笔锋做旋转动作,笔不停驻,顺势转锋,写出没有棱角的笔画。

折笔是在起、转折、收时做顿笔折锋的动作,出现方正的折角。

如“助”(图8)字以圆转用笔,其中力旁做了两个顺时针的转动,线条优美流动。

傅山的世界电子版1004无标题白谦慎《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》,是“哈佛东亚专著丛书”的一种,二○○三年哈佛大学出版。

据前言说,这一本书的酝酿,始于上世纪九十年代初作者就读于耶鲁时。

十年一书,良不易也。

傅山(一六○七——一六八四/五)在明为贵公子,入清为真遗老,生前以书法、医术和古人称的“道德文章”鸣世,但在今天的声名,则主要赖于书法了。

研究明清书法的学者,每以王铎为用力的重点。

但抛开两人书法的优劣,单就“史”的价值而言,王铎则远不如傅山。

王铎(一五九二——一六五二)于南明灭亡后,曾仕清为贰臣,卒于顺治九年。

而十七世纪书法史的关键性转折,则发生于顺治末至康熙初;促成转折的重要因素之一,又是遗老的情怀。

故王铎的书法,是多“瞻前”之姿,少“顾后”之态。

傅山却不同。

在明清的书法史中,傅山或是惟一一个“双面脸的雅努斯”:他一面脸对着晚明,一面脸对着清初,可称十七世纪中国书法演变的枢纽。

他的身份也杂:文人、学者、书家、画家、道士、遗老,市民(傅山曾开过一爿药铺),可谓集所有的共鸣器于一身,故明清之际的书法所闻于每一领域的音震,在他身上都有回响:从写异体字,写杂书册,到追求汉碑的拙丑。

傅山一生书风的变化,再现了十七世纪中国书法演变的全过程。

因此对傅山的研究,就是理解明清之际书风演变的关键了。

《傅山的世界》就是从傅山入手,去探讨这一时期书法之演变的。

所以确切地说,这不是一本傅山的评传;傅山的书法,作者只当作一幅折枝画看,他要做的,是循着折枝的倚斜之势,于画幅之外,去讨寻它所来自的花丛以及生长的土壤。

这是一本以傅山为透视点的“十七世纪书法的演变史”,或以书法为透视点的“十七世纪文化史”。

“傅山的世界”,可说是一个与实相符的名字。

十七世纪这一百年,大致相当于万历中叶至康熙中叶,是政治、社会、道德与趣味巨变的时代。

书法也应着时风的鼓荡,发生了根本性变革。

前此的一千三百年,是王羲之父子的书风自唐代确立其地位后统治书坛的一千三百年,这一派的书风,就是书法史上称的“帖学”。

391文|胡松洋对傅山书法艺术的研究摘要:傅山是明末清初著名的思想家、文学家、书画家。

本文主要是研究傅山在书法艺术上的成就和影响。

从傅山个人的生平事迹、学书经历、书法的风格特点以及其书学思想四大方面来进行探讨。

关键词:傅山;书法艺术;书学思想傅山(1607—1684),初名鼎臣,字青竹,后来更名为山,字青主。

别号有很多,有真山、丹崖翁、石道人等,阳曲(今山西太原)人。

明朝灭亡以后,傅山因为反对清政府的统治而被抓捕入狱,出狱以后便归隐山林,居住在土穴之中,号朱衣道人。

后来清廷荐举博学鸿词,又诏授中书舍人,但他至死也拒不接受。

傅山博通经史、诸子及佛道之学,工诗文,精于医学,擅长绘画,能篆刻,最为人所称道的是其在书法艺术上所取得的成就,著有《霜红龛集》。

傅山自幼就开始学习书法,纵观其学书轨迹,大致是从钟繇楷书入手,再又学习二王,《黄庭经》《曹娥碑》《乐毅论》《东方朔画赞碑》《兰亭序》《洛神赋》等无所不临,后来又由赵孟頫转而学习颜鲁公的《颜家庙碑》《争座位帖》。

青少年时代一度受到赵孟頫书风的影响,对《淳化阁帖》也曾下过一番扎实临摹的功夫,但很快受到了晚明个性解放思潮的影响,开始对赵孟頫书法和董其昌书法颇有微词。

他在晚年回忆道:吾八九岁即临元常,不似。

少长,如《黄庭》《曹娥》《乐毅论》《东方赞》《十三行洛神》下及《破邪论》,无所不临,而无一近似者。

最后写鲁公《家庙》,略得其支离。

又溯而临《争座》,颇欲似之。

又进而临《兰亭》,虽不得其神情,渐欲知此技之大概矣。

下面笔者将从各个书体的角度对傅山书法的风格特点进行介绍。

[1]这种由楷书入手的学习书法的道路是在儿童启蒙阶段通常所用的方法。

这其中的原因是受科举考试制度下重视小楷风气的影响,同时也跟傅山的父亲以教书为业有所关系。

但傅山的性格决定了他并不是一个默守陈规、谨守旧法的人,所以他在临习古人法帖之时经常不与之相似。

即使是到了他的晚年时期,其楷书的面貌虽然略微接近于鲁公颜真卿,但这也仅仅是保留颜鲁公的大概精神面貌,绝不会在细节上处处描摹移形。

关于傅山的介绍傅山(1607-1684)明清之际思想家。

初名鼎臣,字青竹,改字青主,又有真山、浊翁、石人等别名,汉族,山西太原人。

明诸生。

明亡为道士,隐居土室养母。

康熙中举鸿博,屡辞不得免,至京,称老病,不试而归。

顾炎武极服其志节。

于学无所不通,经史之外,兼通先秦诸子,又长于书画医学。

著有《霜红龛集》等。

一些武侠小说里,傅山被描写为武侠高手。

史料记载明亡后傅山在《甲申守岁》中写出“三十八岁尽可死,栖栖不死复何年”的诗句。

拜寿阳县五峰山的还阳子郭静中为师,出家为道士,道号“真山”,以避剃发令。

搬家到太原阳曲县东黄水镇,和母亲、儿子一起,过着砍樵采药的生活。

外出时,他总是身穿朱红色的外衣,以示不忘“朱”明之意。

他曾写过一副对联:“日上山红,赤县灵金三剑动;月来水白,真人心印一珠明。

”此联首字为“日”、“月”,合为“明”字,表达了傅青主反清复明的思想。

这副对联至今仍挂在晋祠云陶洞的洞门上。

因为他认为清朝是外国,于是自称侨黄、侨松。

由于他经常穿着红色外衣,所以人称“朱衣道人”。

顺治六年(1649年)大同从明降大顺复降清的总兵姜瓖起议反清,傅青主的两个同学王如金、薛宗周参加“交山军”进军太原,在晋祠与清兵交战数日,被杀,傅青主撰《汾二子传》文纪念。

顺治十一年(1654年),傅山因宋谦供出其曾接受南明的任命而入狱,称“甲午朱衣道人案”。

被拷打。

绝食九日,好友陈谧、戴廷拭、白居实、张天斗、木公、魏一鳌、古度等人多方营救,傅山的母亲说:“道人儿自然当有今日事,即死亦分,不必救也。

”出狱后又去南方云游。

归来后隐居太原府崛围寺(位于太原市西北20公里)。

取它山之石可以攻玉之意,号公它、公之它。

康熙年间皇帝下诏举行博学鸿词科举考试,傅青主被强拉到北京。

他故意服食过量大黄造成腹泻以逃避。

后来康熙皇帝授予他中书舍人的官职,傅青主推脱不受。

傅青主终生拒绝与清朝合作、终老林泉。

傅青主与儿子傅眉感情深厚,令人感动。

傅青主27岁时,其妻不幸去世。

中国书法具有浓厚的时代烙印,从商周到秦汉,从晋唐到宋元明清,基本上各个时代的特定文化环境都曾对当时的书法发展起到过一定的制约或推动作用。

几乎所有人都逃离不了时代对自己的影响,傅山、王铎也不例外。

傅山、王铎都生活在明末清初的动乱时代,在这种多元的时代文化环境下,傅山、王铎表现出了他们极具个性的一面,这是时代环境使然,无法逾越,也正是这样的时代环境造就了他们独树一帜的书风。

用笔、结字、章法、墨法是书法的基本要素,狂草虽是比较豪放,以情动人的书体,但要具体研究二者的狂草艺术不免仍要从这几点最基本的方面来说。

一、傅山、王铎狂草艺术用笔比较用笔作为书法作品的重要组成部分,它的优劣是评判书家功力和作品质量的一个重要标准。

从傅山、王铎的用笔出发来比较两者的异同,最直接也最本质。

草书似乎是对用笔的一种解放,那流动的线条,真有一种蛟龙闹海、金蛇狂舞的气势。

[1]姜夔在《续书谱》中所言:“余尝历观古之名书,无不点画振动,如见其挥运之时。

”[2]可以见得,点画中具有丰富的提按顿挫的变化,使观者在欣赏书法作品时,书写者用笔的情形历历在目。

傅山的线条犹如人生的交响曲一样跌宕起伏,是情感的外露与挥洒,强烈的墨色变化与涨墨、枯墨的对比运用,构成傅山的雄强、伟岸之美。

通过这种连绵大草的形式,来表现自己的振作、亢奋、有意识地彰显他的人格魅力。

他的线条借助于空间的展开,犹盘结的苍松,奔驰的猛兽,实现其生命的运动,流露着他对尘世的愤怒与抗争。

启功先生曾在诗中盛赞王铎书法说,“王铎笔力能扛鼎,五百年来无此君”。

这是说明其用笔的力度刚劲。

王铎草书的用笔极其丰富,可说是八面出锋,多用中锋出笔,侧锋为次,笔力雄厚,层次丰富,其笔法在纵势中常有横笔崛出,能在圆转回锋中巧用折笔,收放自如,情绪跌宕,显得外露而不张扬。

仔细观察其笔画线条,使之与“屋漏痕”和“折钗股”相比,有过之而无不及。

在用笔上,王铎草书既继承了传统,又有自己独到的创新,是形成其书风的重要特征之一。

傅山vs王铎vs董其昌:一个任性丑,一个放肆崛,一个帝王爱“董其昌、王铎与傅山,是书画史上的三座大山。

说起傅山,难免想到金庸武侠小说《七剑下天山》中的傅青主。

读傅山书法,免不了要重温他所说的“四宁四毋”:宁拙毋巧、宁丑毋媚、宁支离毋轻滑、宁真率毋安排。

傅山不临古,也反对临古,认为“法本法无法”,意思就是古法也是从“无法”中来。

于是,他任性,信笔直书,无所顾忌,于是笔下粗头乱服、崩崖老树缠缠绕绕、丑丑怪怪,却一派奇逸。

顾炎武说:“萧然物外,自得天机,吾不如傅青主”。

而王铎是“一日临帖,一日应请索”,临古和创新相结合,即使流离失所也不间断。

不过,他也说:“吾临帖善于使转,虽无他人,能转则不落野道矣”,也就是说,他善变。

于是行笔能纵能敛纵横奇崛,结体欹正莫测,深得逸少圣教遗韵,笔走龙蛇,或二三字连属,即使笔断,也能意连、形连、势连、朝揖向背,气脉连贯,狂笔缠绕的连绵与逸笔跳跃的节奏,一笔到底,气象万千。

说到王铎和傅山的奇崛,也就不能不提到他俩都颇不以为然的董其昌。

董其昌倡“南北宗”论,书风画风极是唯美俊逸,是“华亭画派”的执牛耳者。

因为清朝历代帝王喜欢并推崇董其昌,董氏对后世书画的影响也许更为深远。

王铎王铎(1592-1652)河南孟津人,字觉斯,一字觉之,号十樵、嵩樵,又号痴庵、痴仙道人,别署烟潭渔叟,明末清初大臣,书法家,书法艺术造诣极高,为后世所尊。

天启二年(1622)进士,入翰林院庶吉士,累擢礼部尚书、东阁大学士。

清入关后被授予礼部尚书、官弘文院学士,加太子少保,谥文安。

380 / 王?铎戏摹古帖立轴?水墨绫本己卯(1639)年作释文:唯公事时相瞻望吾面信,遂至今不著不可解。

计至故应必有香,但不知好恶云何耳。

须得。

题识:己卯正月三十日,久不书,戏摹古帖,孟津王铎。

钤印:王铎之印、烟潭鱼叟209.5×50.5 cm. 82 1/2×19 7/8 in. 约9.5平尺RMB: 1,300,000-1,800,000*381 / 王?铎(1592-1652)?致友人信札(一通四开)镜片?水墨纸本17×11 cm.×4 6 3/4×4 3/8 in.×4 约0.2平尺(每幅)释文:前晤紫函,即以年翁苦衷告之。

书法史上十大草书圣手书法史上十大草书圣手一、张芝张芝:敦煌酒泉(今属甘肃)人,字伯英,善章草,后脱去旧习,省减章草点画、波桀成为“今草”,三国魏书家韦诞称他为“草圣”,对后世王羲之、王献之草书影响颇深。

晋卫恒《四体书势》中记载:张芝“凡家中衣帛,必书而后练(煮染)之;临池学书,池水尽墨”。

后人称书法为“临池”,即来源于此。

二、王羲之王羲之,汉族,字逸少,官至右军将军,会稽内史,是东晋伟大的书法家,精研体势,心摹手追,广采众长,冶于一炉,创造出“天质自然,丰神盖代”的行书,被后人誉为“书圣”。

代表作品有:楷书《乐毅论》、《黄庭经》、草书《十七帖》、行书《姨母帖》、《快雪时晴帖》、《丧乱帖》、行楷《兰亭序》等。

三、王献之王献之,东晋书法家、诗人,字子敬,王羲之第七子。

官至中书令,为与后世书法家王珉区分,人称王大令。

与其父并称为“二王”。

传世名作《洛神赋十三行》又称“玉版十三行”。

他创造了"一笔书",变其父上下不相连之草为相连之草,往往一笔连贯数字,由于其书法豪迈气势宏伟,故为世人所重。

王献之学书和他的父亲一样,不局限于学一门一体,而是穷通各家。

所以能在“兼众家之长,集诸体之美”的基础上,创造出自己独特的风格。

终于取得了与王羲之并列的艺术地位。

书迹有宋米芾临的《中秋帖》等。

四、孙过庭孙过庭,字虔礼,擅长书法和书法理论,他博雅能文章,真行草书尤工,草书师法“二王”。

孙过庭又是一位书法理论家,他著有《书谱》,深得书法之旨趣,至今流传,成为学习草书的楷范。

书有《千字文》、《景福殿赋》等。

五、张旭张旭,字伯高,为人洒脱不羁,豁达大度,卓尔不群,才华横溢,学识渊博。

与李白、贺知章相友善,杜甫将他三人列入“饮中八仙”。

是一位极有个性的草书大家,因他常喝得大醉,就呼叫狂走,然后落笔成书,甚至以头发蘸墨书写,故又有“张颠”的雅称。

后怀素继承和发展了其笔法,也以草书得名,并称“颠张醉素”。

唐文宗曾下诏,以李白诗歌、裴旻剑舞、张旭草书为“三绝”。

也谈傅山“奇字”郑付忠【摘要】Referring to Fu Shan's"odd handwriting", it is often thought that includes two aspects, one is Fu Shan introduced archaic and variant into calligraphy ; the other is his continuously cursive script unrestrained ups and downs, winding stretch. But using "odd handwriting" was a group phenomenon in the late Ming Dynasty. In terms of this, it is difficult to say "odd", and "odd words" were always distributed in script works. The calhgraphy which marks Fu Shan's position in handwriting does not include this kind of handwriting. In the middle and late Ming Dynasty, that is why calligraphers took a cautious attitude to the "odd word"%有关傅山的“奇字”问题,通常人们认为包括两个方面,一是傅山大量把古体、异体字引入书法;二是他的“连绵草”奔放跌宕,缠绕连绵。

个中原因人们又常归于其遗民情结和中晚明“好奇尚异”的文风。

但运用“奇字”是中晚明书家的群体现象,从这个意义上讲,很难称“奇”,再有,“奇字”多集中在楷隶作品中,在标志傅山书法地位的大幅立轴行草书中很难看到“奇字”,中晚明书家一致对“奇字”采取了谨慎的态度,是有其原因的。

傅山书法楷书作品傅山(1607-1684)明清之际道家思想家、书法家、医学家。

初名鼎臣,字青竹,改字青主,又有真山、浊翁、石人等别名,汉族,山西太原人。

傅山推崇老庄之学,尤重庄学。

是我国明清之际的著名书法家。

下面是店铺为你整理的傅山书法楷书作品,希望对你有用!傅山书法成就傅山本是一个忠厚老实的学问人,淡于名利,勤于读书。

他的书法初学赵孟頫、董其昌,几乎可以乱真。

他的《上兰五龙洞场圃记》为崇祯十四年(公元1641)作,与宋人风范毫无二致。

宋代文人喜欢用生傅山书画作品(16张)辟的字眼和典故,傅山也是如此。

他学富五车,积学深厚,又颇具个性,加之书法界有了张瑞图、黄道周、王铎和倪元璐等诸名家的影响,傅山的书法更是具有一种奇特的怪味。

当然最主要的还是他的人生观和审美观起了决定性作用。

他对颜真卿的人品书品推崇备至,简直是五体投地。

他写大字喜用颜体,如《集古梅花诗》,就是写小楷也用颜体,如《逍遥游》。

邓散木《临池偶得》中说:“傅山的小楷最精,极为古拙,然不多作,一般多以草书应人求索,但他的草书也没有一点尘俗气,外表飘逸内涵倔强,正象他的为人”。

他的颜体写得非常好,流传至今的颜体大字楹联和榜书多件,皆端庄遒劲,刚健有力。

傅山在书法艺术理论上是有贡献的。

他所提出的“四宁四毋”理论极其精辟,对整个艺术范畴有着普遍意义和深远影响。

“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”,足以影响中国书学领域。

作书宁追求古拙而不能追求华巧,应追求一种大巧若拙、含而不露的艺术境界。

宁可写得丑些甚或粗头乱服,也不能有取悦于人、奴颜婢膝之态,寻求内在的美。

宁追求松散参差、崩崖老树、也不能有轻佻浮滑,自然潇疏之趣,远胜品性轻浮之相。

宁信笔直书、无需顾虑,也不要描眉画鬓,装饰点缀,有搔首弄姿之嫌。

傅山的理论大有针砭时风、力挽狂澜之用意。

可谓振聋发聩之洪钟,与他同时代的文人学者相比,有很大不同。

在他的诗文中没有丝毫替圣人立言,为统治者出谋献策的意思。

王铎与傅山——行草四题梅墨生一明代万历(1573--1620年)至崇祯(1628--1644年)的七八十年间,“天下之势,如沸鼎同煎,无一片安乐之地。

贫富尽倾,农商交困,流离转徙,卖子抛妻,哭泣道途,萧条巷陌”[1],真个是“举国如狂”,一片混乱。

明清之交不仅是一个社会政治天翻地覆的时代,也是文学艺术剧烈变革、人才辈出的特殊历史时期。

社会动荡,朝代更叠,使得士林与山林人物莫不笼罩在一种忧患的氛围中。

在这样一个风云际会的考验面前,历史选择了不同人物,不同人物也选择了各自的历史。

王铎(1592--1652年),字觉斯,号痴庵,又号嵩樵,另署烟潭渔曳。

河南孟津人。

明天启(1622年)进士,累擢礼部尚书,福王时为东阁大学士。

入清,官至礼部尚书,溢文安。

傅山(1607--1684年),初名鼎臣,字青竹,后改名山,字青主。

别号极多。

山西阳曲人。

工书画印,精医。

明亡后,隐居侍母,行医济世,秘密从事反清活动。

康熙中征博学宏词科,被强异至京,以死拒。

授中书舍人,仍托老病辞归。

王、傅正是此际的两位遭际与襟抱殊为相异的人物。

但不管他们的生活经历如何,却有一点相同,那就是均能以翰墨传名于世。

作为17世纪民主主义的思想先驱,傅山在明亡以后,一直以遗民自居,高蹈遗世,富有强烈的民族气节,因而倍受后人钦仰,书法为世所重,理之固然,他的著名书论宣言“四宁四毋”,无疑更增大了他的书法影响。

而曾任明朝东阁大学士,在南京陷落时却降清出仕的王铎,自然要被世人轻视甚或唾弃。

然而,虽然他身为贰臣,政治上“大节有亏”,书法声誉却未稍减,遗墨亦倍受后世珍赏。

不妨援引清代杨钧《草堂之灵》中《记觉斯》的一段话,或可作注:与郎园闲谈,邮园问日:“世间魔力何者最大?”余答日:“笔墨最大”。

故赵孟颊,王觉斯之流,亦能千古不泯。

自书石湖等五首诗卷(局部)王铎(插图)明季书坛,一派帖学天下。

晚明董其昌造“平淡”之极,随后因袭风盛,书法日渐萎靡。

逮及清初,康、乾二帝推重赵、董,朝野效法,概莫能外,造成了书法自身生命的低落。

一时间,有识之士纷纷崛起,各树大纛,举起了挽狂澜于既倒的反叛董、赵“正统”的旗帜。

这一旗帜是由王铎揭其竿、傅山扯其旗的,在纷乱的书法时代,高扬了浪漫主义的个性与创造精神,对于此后的书法发展产生了不可轻忽的深远影响。

清代梁献认为:“明季书学竞尚柔媚,王(铎)、张(瑞图)二家力矫积习,独标气骨,虽未入神,自是不朽”。

显然梁氏把张瑞图算在此内,而未及傅氏,大概是因为他尚未看到傅山美学思想的冲击力与革命性。

二刘熙载是主张“书如其人”的,他认为:“贤哲之书温醇,骏雄之书沈毅,畸士之书历落,才子之书秀颖”[2]。

显然,王铎与傅山的草书都不容易划到“温醇”与“秀颖”两类中去。

王铎书法风格的主调应该属于“沉毅”一类,傅山书则近乎“历落”。

按照互为因果的道理,王铎就该是书中之“骏雄”,傅山自是“畸士”了。

启功先生就曾盛赞:“(王铎)可谓书才书学兼而有之,以阵喻笔,固一世之雄也。

”并有句云:“王侯笔力能扛鼎,五百年来无此君。

”[3]持此论者,无独有偶,沙孟海先生也曾说:“(王铎)在于明季,可说书学界的‘中兴之主’了。

”[4]林散之先生更认为他“自唐怀素后第一人”。

由于王铎以明朝阁臣而入清为仕,他的书法长期受到冷落。

随着时光之消磨,人们以政治取舍的观念渐淡,王铎书法的独到魅力因此日显,故而近年来得到了重新评价和关注。

其中韩玉涛先生从美学的高度对王铎书法进行了再认识,他把王铎书法的美学思想概括为“魔鬼美学”,“在艺术,尤其是在美学上,确乎有惊人的成就”,并指出了其隐含的矛盾性。

(5]这是极有见地之论。

王铎传世的行草书作品确确实实传达了一种深沉奇诡的思想情绪。

艺术语言的沈毅骏宕,仿佛在告诉人们,他是别有滋味在心头的。

“万事无如杯在手,百年几见月当头”的诗句,正表现了他的落寞与伤感;而“我无他望,所期后日史上,好书数行也。

”[6]又透露了他的埋首翰墨与艺术心志。

王铎没世已340年,可以令这位在隐痛中度过八年宠辱余生的书之骏雄欣慰的是,他终于在中国书法的历史上留下了“好书数行”。

如:《行书诗翰四首卷》(天津市艺术博物馆藏)、《草书杜诗卷》(辽宁省博物馆藏)、《行书赠公微词丈五律诗轴》(开封市博物馆藏)、《行书杜子美赠陈补阙诗轴》(开封市博物馆藏)、《孟津残稿》(洛阳市博物馆藏)《忆过中条语》(刊《中国书法》)、《临柳公权帖》(启功藏)、《题柏林寺水诗轴》(刊《中国书法》)、《临豹奴帖轴》(刊《中国书法》)、《草书野鹤陆舫斋诗卷》(湖北省博物馆藏)、《行书奉孝翁社长诗卷》(刊《书法丛刊》)、《诗卷》(日本高鸟槐安氏藏)、《草书投野鹤诗卷》(美无名氏藏)、《行草锥州香山作诗轴》(刊《书法丛刊》)等等作品,集中代表了王铎的“好书”,当然也代表了他的书法风格。

不妨对他传世的代表作进行一番风格分析。

前人认为:文安学问才艺,皆不减赵承旨,特所少者蕴藉耳。

—清·王宏《砒斋题跋》余于睢州蒋郎中泰家,见所藏觉斯为袁石愚写大楷一卷,法兼篆隶,笔笔可喜。

明季工书者推董文敏。

文敏之丰神潇洒,一时固无有及者。

若据此卷之险劲沉著,有锥沙印泥之妙,文敏当逊一筹。

—清·张庚《国朝画微录》京居数载,频见孟津相国书,其合作者,苍郁雄畅,兼有双井、天中之胜。

—清·郭尚先《芳坚馆题跋》王铎书得执笔法,学米南宫,苍老劲健,全以力胜;然体格近怪,只为名家。

—清·梁献《评书贴》王觉斯铎,魄力沉雄,邱壑峻伟。

笔墨外别有一种英姿卓荤之概。

殆力胜于韵者。

观其所为书,用峰险劲沉著,有锥沙印泥之妙。

—清·秦祖永《桐荫论画》张果亭、王觉斯人品颓丧,而作字居然有北宋大家之风。

岂得以其人而废之?—清·昊德旋《初月楼论书随笔》明人草书,无不纵笔以取势者,觉斯则纵而能敛,故不极势而势若不尽,非力有余者,未易语此。

—马宗霍《霎岳楼笔谈》文安健笔蟠蛟螭,有明书法推第一。

—吴昌硕诗句前人评价王书,其审美感受的抽象概括是:险劲沉著—锥沙印泥之妙—苍郁雄畅—苍老劲健—全以力胜—纵而能敛—不极势而势若不尽—魄力沉雄—力胜于韵—健笔蟠蛟螭。

同时,提出批评:所少者蕴藉——体格近怪。

显然,王书的风格特征在前人眼里突出体现为“险”、“苍,,、“雄”、“劲”、“力胜”。

这说明,王铎行草书没有完全皈依二王的正统书法的痕迹,无论是向古代书圣的标准看齐,抑或是拿早于他几十年的颇饮时誉的董其昌书法作参照,人们终归无法把王铎的风格纳人纯粹的王羲之流派。

王宏撰认为其书:“所少者蕴藉”,以及梁献指出的“体格近怪”已经明确表示了王铎书法的变异风格是别具体格的“新理异态”。

尽管他曾自白:“予独宗羲献”、“学书不参古法终不古,为俗笔也,”;清代吴修也认为“铎书宗魏晋”,且在创作方法上格守“一日临帖,一日应请索,以此相间,终身不易”(清·倪灿《倪氏杂记笔法》),但这些似都不足以说明他真正的艺术理想与审美所在。

他是要把潜藏内心深处的积郁、愤感、愧作、哀惋、悲凉、苦寂等等心理意绪“泻注”毫端的,想在一个相对较为自由和抽象的世界里寄托他的情怀:“自异平生轻洒泪,可堪今日泪如丝”。

“耻心委顺负明时,垂老争执众岂知”。

“大力,如海中神鳌,戴八肱,吸十日,侮星宿,嬉九垓,撞三山,踢四海!”“寸铁杀人!不肯缠绕”。

“为人不可狠鸷深刻,作文不可不狠鸷深刻”。

“文中有奇怪,浅人不知耳,望之咋指而退……自使人目怖心震,不能已已。

”(《文丹》)王铎的文论暴露了其心灵的另一面,这也许是更真实、更内在的一面。

一颗骚乱纷扰、充满矛盾和痛苦的心灵掺和着一种对于“奇诡之美”的向往之情,喷发而出,凑合成为王铎的心理基调。

作为一位书法的天才,他令人信服地把这一切转换成一件件书法奇观一一我们今天看到的王铎作品。

因此,他的作品大多形成了一种迥异前人又有别时人的风貌。

这些作品本来就来自于一个不想再“蕴藉”的心灵。

扭曲的人格、变异的审美理想与“天崩地坼”的时代风云,共同导演了沉雄险怪的王铎书法风格。

也许只有在“笔落风雨”的书法渲泄中,这位“贰臣”的内心冲突才得以熨平,他的审美敏感和个性化的创作精神才得以实现。

故而其书法意蕴肯定不是温柔敦厚的“不激不厉而风规自远”;体格也极容易“近怪”起来。

结合王铎的传世作品,我们不难发现,他的行草书风格基本上可以划分成两种:一种是明快斩截的,所谓“寸铁杀人,不肯缠绕”者。

这类作品以《行书诗翰四首卷》、《孟津残稿》等为代表。

行笔骏爽、锋棱鲠介,笔力挺健,有一种“狠鸷深刻”“力胜于韵”之感。

一种是苍郁沉雄的,所谓“健笔蟠蛟螭”,“飞沙走石,天旋地转”者。

这类作品以《草书杜诗卷》、《临豹奴帖轴》《行书赠公微词丈五律诗轴》、《草书题野鹤陆舫斋诗卷》等为代表。

笔墨苍润跌宕,结体纵横缠绕,章法腾掷变化,有一种沉郁盘纤之妙。

两种面貌之间当然有必然的联系。

如《题柏林寺水诗轴》、《临柳公权帖轴》、《忆过中条语轴》、《行书杜子美赠陈补阙诗轴》等作品,便是其间的过渡性表现。

王铎精工各体,但以行草为胜擅,其中又可分为行书和草体。

应该说,我们无法在他的行体与草体间强分水平的高低,笔者不能同意“王铎的行书一无足观”[7]的说法。

也不能同意“他创造的‘连绵草’,就是一个新种”——把“连绵草”的开山之功记在王铎帐上的说法。

[8]“‘觉斯书后更无书’,是有道理的”[9]的结论也欠客观。

拙见以为,王铎书法正是以他的深解古人——晋唐风范为根底的,而根底的具体所指落实到他的书法,便是他继承王羲之、颜真卿、柳公权、李北海和米南宫诸古代大师的行楷传统而赋予个性表现的行书。

没有这个“本钱”,就没有王铎草书。

王铎草书应该是王铎行书的一种变化与纵逸,一种“魄力”、“英雄卓荤之概”的烂漫式的合作表现。

如果我们因为感动于王铎的“连绵草”便无视于《诗翰四首卷》、《题柏林寺水诗轴》那样的行书之作的精彩,显然犯了某种失误。

至于“连绵草”鼻祖应该是谁,恐怕无论如何也落不到王铎头上的罢。

不过,在王铎两种形式表现中,确实有一种一致的东西,弥漫团聚,令人激赏。

那是一种“奇奇怪怪,骇人耳目”的新精神、新风格!韩玉涛先生认为王铎的书法美学是“魔鬼美学”,“是封建美学的辉煌的殿军。

其反叛精神、创造精神的勇猛与锐利,是后世莫及的”。

[10]允为中的之论。

王铎的的确确曾经非常认真地向王羲之、王献之学习过。

他也一再自白:“予书何足重,但从事此道数十年,皆本古人,不敢妄为”。

这也许是实话。

但王铎是一个充满内心冲突的人,精神世界的复杂化,必然影响到他的艺术观。

因此,他才在《文丹》中吼出了那一声声惊人胆魄的宣言来。

从心理学角度考虑,那或许是心灵骚动、苦闷,即压抑状态下的一个必然结果。

但王铎书法的逞力与矜奇毕竟自觉不自觉地受到了主客观的限制。

个性的张扬与精神的解放,在他而言是不可能彻底的。