古代军事思想的基本内容

- 格式:doc

- 大小:14.50 KB

- 文档页数:3

中国古代军事思想的主要内容中国古代军事思想的内容极为丰富,大致涉及战争观、谋略、战法、阵法、军队组织、训练和纪律、将帅修养、作战指挥等方面。

现在将战争的性质和作用、战争指导思想、治军理论等三个方面论述如下:战争的性质和作用以下兵书从不同角度论述了战争的性质和作用《孙子兵法》认为“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”。

阐明了战争是关系到国家存亡、民族生死的大问题,必须引起足够的重视。

《尉缭子》认为战争的作用是镇压暴乱,制止不义行为。

据此,《司马法》提出以战止战的策略,即杀掉坏人,保护好人,杀人是可以的;进攻其国,解放其民,是可以的;用战争制止战争,即使开战,也是可以的。

《尉缭子》还对战争与政治的关系,进行了论述,提出了“兵者,以武为植,以文为种;武为表,文为里”的观点,即:在战争的问题上,军事从属于政治;军事是现象,政治是本质。

《司马法》更进一步指出:“政不获意则权,权出于战”,在解决国内外矛盾时,如果政治措施达不到目的,就必须使用军事战略。

战争的指导思想我国古代战争指导思想十分丰富,大致有以下八项内容。

一、先发制人战场上两军对阵,剑拔弩张,谁能争取先机,便占有了主动。

正如《尉缭子》所言:“故兵贵先,胜于此,则胜彼矣”。

二、速战速决孙武曾说:“兵之情主速,乘人之不及”,“久则钝兵挫锐”,“故兵贵胜,不贵久”。

第二次世界大战中,德国以“闪电战”的方式赢得了速度上的优势,主动出击迂回并突破了英法自以为固若金汤的马其诺防线,在短时间迫使法国投降。

三、力争主动《鬼谷子》说:“制人者,握权也;见制于人者,制命也”。

春秋时期,多国争霸日盛。

发生在晋楚两国间的城濮之战,以晋国胜利而结束。

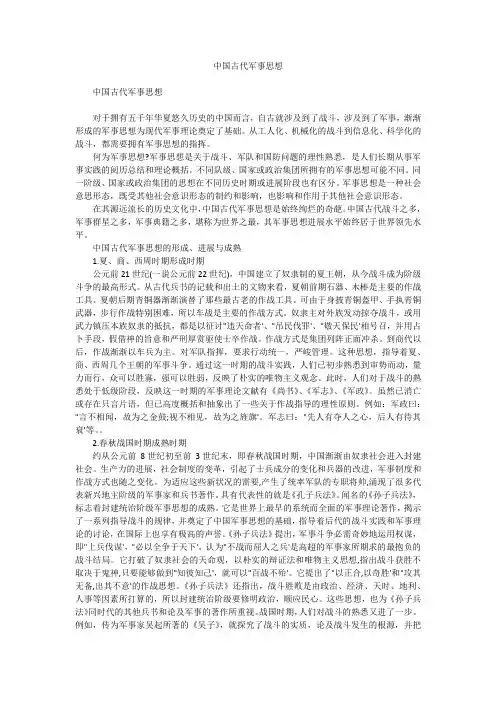

晋胜楚败的一个重大原因则晋军在战略、战术上力争主动,占尽先机,从而赢取了战争。

战争一开始,晋军一天始,晋右军胥臣部将虎皮蒙在战马上,此举使楚下军惊恐失措,纷纷败退;接着,晋左军佯做后退,并将事先伐好的树枝绑在战车尾部,尘土飞扬,使楚上军误以为晋军已经溃不成军,楚军于是放松警惕,全力追赶。

![[原创]我国古代军事思想主要](https://uimg.taocdn.com/7285297e24c52cc58bd63186bceb19e8b9f6ec41.webp)

1.我国古代军事思想主要内容有哪几方面?中国古代军事思想的内容极为丰富,大致涉及战争观、谋略、战法、阵法、军队组织、训练和纪律、将帅修养、作战指挥等方面。

战争是关系到国家存亡、民族生死的大问题,必须引起足够的重视。

在战争的问题上,军事从属于政治;军事是现象,政治是本质。

在解决国内外矛盾时,如果政治措施达不到目的,就必须使用军事战略。

战争的指导思想大致有以下八项内容:1.先发制人2.速战速决3.力争主动4.集中兵力5.出其不意6.奇正互变7.兵贵其和8.先戒为宝治军如何是中国古代军事思想的重要内容。

1.将帅修养2.以治为胜3.教戒为先2.《孙子兵法》在理论上的主要贡献是什么?一、揭示了以“道”为首的战争制胜条件二、揭示了“知彼知己,百战不殆”的普遍军事规律。

三、提出了以“致人而不致于人”为核心的一系列作战原则。

四、反映了战争问题上的朴素唯物论和辩证法。

3.简述中国近代军事思想的形成和发展?第一次鸦片战争前夕,封建社会制度已是强弩之末,又面临西方国家的威胁,许多有识之士开始以新的视角,探讨拯救国家与民族的道路。

林则徐、魏源是他们的代表人物。

他们自觉地收集外国军事资料,研究敌情,提出了组织民众,军民配合,沿海各省协力筹防和以守为战,以逸待劳,在沿海、陆地歼灭敌人的方针。

鸦片战争后,洋务派代表奕忻、曾国藩、左宗棠、李鸿章等主张“自强以练兵为要,练兵又以制器为先”,整顿军队,创练新军,筹办海防,兴办学堂,选派出国留学人员。

同时,随着西式武器陆续装备军队,出现了步骑、步炮协同作战,海军独立作战、陆海协同作战等战术的变革。

战斗中的阵形由密集向疏散发展。

中国近代军事思想形成了。

19世纪50年代爆发的太平天国起义,在武器装备建军和作战指导思想以及战略战术等方面,超过了以往历代农民起义军的水平。

另外,在镇压太平天国运动的过程中,湘军、淮军等领导人曾国藩、胡林翼、李鸿章等人也积累了一套建军理论和作战原则,对以往的军事思想有所发展。

中国古代军事思想中国古代军事思想对于拥有五千年华夏悠久历史的中国而言,自古就涉及到了战斗,涉及到了军事,渐渐形成的军事思想为现代军事理论奠定了基础。

从工人化、机械化的战斗到信息化、科学化的战斗,都需要拥有军事思想的指挥。

何为军事思想?军事思想是关于战斗、军队和国防问题的理性熟悉,是人们长期从事军事实践的阅历总结和理论概括。

不同队级、国家或政治集团所拥有的军事思想可能不同。

同一阶级、国家或政治集团的思想在不同历史时期或进展阶段也有区分。

军事思想是一种社会意思形态,既受其他社会意识形态的制约和影响,也影响和作用于其他社会意识形态。

在其源远流长的历史文化中,中国古代军事思想是始终绚烂的奇葩。

中国古代战斗之多,军事群星之多,军事典籍之多,堪称为世界之最,其军事思想进展水平始终居于世界领先水平。

中国古代军事思想的形成、进展与成熟1.夏、商、西周时期形成时期公元前21世纪(一说公元前22世纪),中国建立了奴隶制的夏王朝,从今战斗成为阶级斗争的最高形式。

从古代兵书的记载和出土的文物来看,夏朝前期石器、木棒是主要的作战工具。

夏朝后期青铜器渐渐演替了那些最古老的作战工具。

可由于身披青铜盔甲、手执青铜武器,步行作战特别困难,所以车战是主要的作战方式。

奴隶主对外族发动掠夺战斗,或用武力镇压本族奴隶的抵抗,都是以征讨"违天命者'、"吊民伐罪'、"敬天保民'相号召,并用占卜手段,假借神的旨意和严刑厚赏驱使士卒作战。

作战方式是集团列阵正面冲杀。

到商代以后,作战渐渐以车兵为主。

对军队指挥,要求行动统一,严峻管理。

这种思想,指导着夏、商、西周几个王朝的军事斗争。

通过这一时期的战斗实践,人们已初步熟悉到审势而动,量力而行,众可以胜寡,强可以胜弱,反映了朴实的唯物主义观念。

此时,人们对于战斗的熟悉处于低级阶段,反映这一时期的军事理论文献有《尚书》、《军志》、《军政》。

虽然已消亡或存在只言片语,但已高度概括和抽象出了一些关于作战指导的理性原则。

中国古代军事思想全军学生军训教学协调中心同学们好。

今天由我与大家一起,共同学习研究我国古代军事思想。

据不完全统计,我国历代兵书多达3380部,23500卷;目前尚存兵书2308部,18567卷。

这些在战争实践中总结出来的经验,在一定程度上反映了那个时期军事的一般规律。

俗话说:观今宜鉴古,无古不成今。

今天,我们学习古代军事思想,其目的就是让同学们了解历史,增强民族的自尊心和自豪感,以便古为今用。

下面,我仅从宏观上,对古代军事思想的四个基本问题做一讲解:一、中国古代军事思想的基本含义二、中国古代军事思想的形成过程三、中国古代军事思想的基本内容四、研究中国古代军事思想的现实意义先讲第一个问题:一、中国古代军事思想的基本含义(一)什么是军事思想军事思想就基本含义来讲,主要是关于战争和军队问题的理性认识。

军事思想是军事科学的重要组成部分,它揭示战争的本质、战争的基本规律、武装力量建设及其使用的一般原则,从整体上反映军事研究的成果。

这个完整的军事思想体系,也称为军事理论。

军事思想研究的对象和内容很多,概括地说,就是武装力量建设和使用的原则和原理。

大致包括:战争观(对战争的基本看法);国防思想;作战思想;建军思想;军事哲学(对军事和战争研究的方法论问题)等。

(二)什么是中国古代军事思想中国古代军事思想,是指我国在奴隶社会、封建社会时期,各阶级、集团及其军事家和军事论著者对于战争和军队问题的理性认识。

它研究的对象和内容基本上同军事思想,只是在时间上做了限定。

二、中国古代军事思想的形成过程中国古代军事思想的形成过程,可分为四个阶段、用四句话来表述:第一阶段:初见蓓蕾夏商周(形成阶段)第二阶段:春秋战国渐成熟(成熟阶段)第三阶段:发展时逢秦五代(发展阶段)第四阶段:自成体系宋嘉佑(体系阶段)(一)初见蓓蕾夏商周1、时间:大约从公元前21世纪--公元前8世纪,中国为奴隶社会时期。

2、战争的主要特点是:兵器以木器、石器为主,作战方式基本上是以密集队形进行集团肉搏正面冲杀。

中国古代军事思想内容极为丰富,主要有战争观.将帅修养治军.战略战术、战争其他保障理论等。

1.战争的起因性质和作用(1)战争的起因。

《吴子兵法》认为“一日争名,二日争利,三日积恶,四曰内乱,五曰因饥。

”引起战争的原因有五个方面:一是争夺霸主地位。

二是争夺土地、财产和人口。

三是积恨深怨。

四是国家发生了内乱。

五是国家发生了饥荒。

《吴子兵法》虽然未能揭示战争的本质,但对我国奴隶社会和封建社会初期战争起因的归纳、论述是非常精辟的。

(2)战争的性质。

《吴子兵法》指出“一日义兵,二日强兵,三日刚兵,四曰暴兵,五日逆兵。

”唧禁暴除乱,拯救危难的军队叫义兵:仗势兵强,征伐列国的军队叫强兵;因君王震怒而出师的军队叫刚兵:悖理贪利的军队叫暴兵不顾国乱民疲,兴师动众而出的军队叫逆兵。

虽然没有明显的区分正义战争与非正义战争,但已经明确指出义兵、强兵、刚兵、暴兵、逆兵的界线。

(3)战争的作用。

《尉缭子》指出:“故兵者,所以诛暴乱,禁不义也。

”即认为战争的作用是镇压暴乱制止不义行为。

《司马法》提出以战止战的思想,指出:“是故杀人安人,杀之可也;攻其国爱其民,攻之可也;以战止战,虽战可也。

”意思是杀掉坏人,保护好人,杀人是可以的;进攻其国,解放其民,进攻是可以的;用战争制止战争,即使开战,也是可以的。

2.战争与政治、经济主观指导的关系(1)战争与政治。

《司马法》指出“以义治之谓正,正不获意则权,权出于战争,不出于中人。

”即采用合于正义的措施治理国家,是正常的方法,如用正常的方法达不到目的就采取特殊的手段,特殊手段是用战争的方式表达出来的,而不是以和平方式表达出来的。

《孙子兵法》指出:“善用兵者,修道而保法,故能为胜败之政。

”《尉缭子》指出:“兵者,以武为植,以文为种:武为表,文为里。

”他们对战争与政治的关系有了较深刻的认识。

(2)战争与经济。

经济是战争的物质基础,战争是以巨大的物资消耗为代价的。

《孙子兵法》指出:“凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮;则内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。

中国古代军事思想1、大致经历了四个发展阶段。

夏商周;春秋至秦;秦至唐五代;宋至清前期;2、中国古代军事思想基本内容:(1)战争观:“以战止战”(2)战争与政治:“道”(3)战争与经济:慎战(4)战争指导思想:“先发制人”;“速战速决”;“集中兵力”;“出敌不意”;“奇正互变”(5)治军理论:“重视将帅修养”;“强调以治为胜”;“主张教诫为先”3、主要著述:《军政》、《军志》;《孙子兵法》;《尉缭子》;《武经总要》中国近代军事思想 1.变革的方向:师夷长技以制夷(林则徐、魏源)2.变革的实践:曾国藩、李鸿章、左宗棠等改革派人物3.变革的深入:学习西法,创练新军。

外国古代军事思想1.代表国家:古希腊、古罗马2. 西方第一部纯粹的军事理论著作:《论军事》(公元四世纪韦格蒂乌斯)3.与中国古代军事思想的对比:战争观的不同;军队建设方面主张实行义务兵制;较早的认识到了制海权的重要。

外国近代军事思想:西方近代军事思想作为一种理论体系,主要是通过17-19世纪资产阶级革命战争实践逐渐形成的,较集中的体现在拿破仑的战争指挥艺术和克劳塞维茨、若米尼的军事著作中。

当前西方国家军事思想的几个主要观点:(一)总体战与大战略(二)强调威慑与先发制(三)重视部队精简与质量建军(四)应急反应与快速部署(五)高技术兵器与高边疆理论我国现代军事思想的主要内容1、毛泽东军事思想2、邓小平新时期军队建设思想3、江泽民国防和军队建设思想4、胡锦涛国防和军队建设思想毛泽东军事思想的科学含义:毛泽东军事思想是我国国防和军队建设的根本指导思想。

毛泽东关于当代中国革命战争和军队问题的科学理论体系。

基本组成部分包括人民军队、人民战争以及人民战争的战略战术。

它是马克思列宁主义普遍原理与中国革命战争实践相结合的产物,是中国革命武装斗争历史经验的总结,是中国共产党集体智慧的结晶,是毛泽东思想的重要组成部分。

毛泽东军事思想的形成和发展:(一)初步形成时期—土地革命战争时期、“敌进我退、敌退我追、敌驻我扰、敌疲我打”的游击战(二)基本成熟时期——抗日战争时期、“避敌主力,诱敌深入,集中优势兵力,各个击破”的运动战(三)全面发展时期—解放战争时期、“集中兵力,以强击弱”的战略进攻和“迂回包围、穿插分割”的战略追击(四)丰富完善时期—建国后、现代条件下的反侵略战争和独立自主的国防建设思想抗美援朝战争的伟大意义1、提高了新中国国际地位,打击了美帝国主义的侵略政策和战争政策;也保卫了我国的安全,巩固了我国战略安全空间。

简述中国古代军事思想的内容中国古代的军事思想可以追溯到先秦时期。

在这一时期,中国古代的军事思想主要表现为战略思想、军事技术思想和军队纪律思想三个方面。

战略思想是指军事指挥人员在确定作战目标、制定作战计划、进行战术指挥等方面的思考和决策。

中国古代的战略思想以孟子、荀子的思想为代表。

这些思想认为,军事行动应该从宏观战略出发,而非仅仅依靠兵力优势。

军事技术思想是指军事人员在制造、使用武器装备方面的思考和探索。

中国古代的军事技术思想以《孙子兵法》为代表。

《孙子兵法》提出了许多实用的战术建议,如军队的编制、布阵、攻城等。

军队纪律思想是指军事人员在管理军队纪律方面的思考和决策。

中国古代的军队纪律思想以《吕氏春秋》为代表。

《吕氏春秋》记载了许多有关军事纪律的规定,如军官的任免、军人的奖惩等。

中国古代的军事思想在历史的发展中不断发展和完善,并在统一中国的过程中发挥了重要作用。

中国古代军事思想的主要内容中国古代军事思想的主要内容一、中国古代军事思想的产生、形成及其发展(一)中国古代军事思想的产生ⅴ大约公元前21世纪,中国建立了历史上第一个奴隶制的夏朝。

由于阶阶级矛盾成了社会发展中的主要矛盾,战争也就成了阶级斗争的最高斗争形式。

到了殷商时期,由于生产力的发展,常备武装力量的出现军队数量的增多,兵器质量的提高,战争对从事和指导战争的成员的战术技术也相应提出了更高的要求,因而,对军队的骨干力量--贵族的教育训练就成了当时学校教育的主要内容。

可以说中国古代军事思想已经处于萌芽状态了。

ⅴ(二)中国古代军事思想的形成到了西周时代,随着生产力发展水平的进一步提高,已经有了专门用于书写的文字和书写材料(简策、版牍),为兵书的诞生提供了必要的物质条件。

进入商周,由于战争的频繁,作为系统地论述古代兵法的着作--兵书也就在西周产生了。

在《左传》、《孙子》等兵书的引文中,可以确切地了解到在西周时期,曾产生过两部较系统记述作战经验和军事原则的兵书--《军志》和《军政》。

这些标志着中国古代军事思想的形成。

ⅴ(三)中国古代军事思想的成熟ⅴ公元前8世纪初至公元前5世纪初,中国进入了春秋时期。

由于各诸侯国之间连绵不断的战争,使军事理论和战争实践都得到了较大的发展。

《孙子兵法》是一部春秋末期集大成之作,是中国古代军事思想史上的第一个高峰。

综上所述,中国古代军事思想产生于夏商,形成于西周,成熟于春秋。

ⅴ二、中国古代军事思想的主要内容ⅴ(一)战争的起源、性质和作用ⅴ1.战争的起因ⅴ《吴子》兵法认为"一曰争名,二曰争利,三曰积恶,四曰内乱,五曰因饥"。

2战争的性质ⅴ《吴子》兵法指出:"一曰义兵,二曰强兵,三曰刚兵,四曰暴兵,五曰逆兵。

"即禁暴除乱,拯救危难的军队叫义兵;仗恃兵强、征伐列国的军队叫强兵;因君主震怒而出师作战的军队叫刚兵;违背天理贪图不义之财的军队叫暴兵;不顾国衰民疲,兴师动众而出战的军队叫逆兵。

中国古代军事思想的主要内容资料

⒈重战思想。

《孙子兵法》开宗明义、大声疾呼:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”。

认为战争是关系到国家民众生死存亡的头等大事,不能不认真研究和对待。

⒉慎战思想。

即慎重对待战争,不轻易言战。

《孙子兵法》中这样写道:“亡国不可以复存,死者不可以复生,故明君慎之,良将警之”。

⒊备战思想。

其意就是未雨绸缪。

孙子受当时形势的影响和思想的熏陶,提出了必须重视备战的思想,并告诫人们思想上时刻不要忘记战备,做到“用兵之法,无恃其不来,恃吾有以待也;无恃其不攻,恃吾有所不可攻也”

⒋善战思想。

就是要会用兵打仗。

扩展资料:

中国传统的军事战略思想作为传统文化的重要组成部分,是中华民族宝贵的历史文化财富。

在数千年历史演化的长河中,社会形态、政治体制、经济结构、民族融合、科技水平以及文化心理、地理环境、气候条件等因素互相交织、彼此矛盾运动,形成了蔚为大观的军事文化资源。

中国古代军事思想的主要内容中国古代军事思想是中国古代军事理论的总称,它包括了中国古代军事家们对于战争、军事组织、军事指挥、兵法、战术等方面的理论思考和总结。

中国古代军事思想具有悠久的历史传统,深刻的理论内涵,对于中国古代军事的发展和演变起到了重要的指导作用。

中国古代军事思想的主要内容主要包括以下几个方面:一、战争观念。

中国古代军事思想中的战争观念主要体现在对战争的认识和看法上。

古代军事家们认为,战争是政治的继续,是国家生死存亡的问题,因此必须慎重对待。

在对待战争的态度上,古代军事家们主张“不战而屈人之兵”,即通过外交手段解决问题,避免战争的发生。

同时,他们也强调了“先发制人”,即在敌人未做好准备之前,主动出击,取得战争的主动权。

二、兵法思想。

兵法是中国古代军事思想的核心内容之一,它主要包括了军事组织、军事指挥、兵器装备、军队训练等方面的理论。

古代军事家们在兵法思想上主张“以正治国,以奇用兵”,即在治国和用兵的过程中,要遵循正义和奇谋的原则。

同时,他们还提出了“知己知彼,百战不殆”的观点,强调了对敌人和自己的了解,以及充分的准备工作。

三、战争技术。

在战争技术方面,中国古代军事思想主要包括了兵器装备、战争工程、战争术等内容。

古代军事家们在战争技术上提出了“兵贵神速”、“兵贵利器”等原则,强调了速度和武器装备对于战争的重要性。

同时,他们还总结了大量的战争经验,提出了一系列的战争术和战术原则,如“声东击西”、“虚实相生”等。

四、军事思想的传承与发展。

中国古代军事思想在历史的长河中不断传承和发展。

从春秋战国时期的《孙子兵法》、《吴子兵法》到战国末期的《孙膑兵法》、《吴起兵法》,再到秦汉时期的《六韬》、《三略》,这些兵书不仅总结了当时的战争经验,而且对中国古代军事思想的形成和发展起到了重要的推动作用。

总之,中国古代军事思想是中国古代文化的重要组成部分,它对于中国古代军事的发展和演变起到了重要的指导作用。

通过对中国古代军事思想的总结和研究,我们可以更好地了解中国古代军事的特点和规律,为今天的军事建设和发展提供借鉴和启示。

古代军事思想知识点总结古代军事思想是军事发展的重要组成部分,它对古代军事战略、战术以及组织管理产生了重要影响。

本文将对古代军事思想的知识点进行总结,包括古代军事思想的起源、代表性思想家、主要思想内容以及对后世影响等方面。

一、古代军事思想的起源古代军事思想起源于古人类面对战争的实际需求,在古代军事实践的基础上不断总结和归纳。

最早的古代军事思想可以追溯到中国商代时期的《兵法》和古印度的《摩诃婆羅多》等。

二、代表性思想家1. 孙子(公元前5世纪):中国古代军事思想的奠基人之一,著有《孙子兵法》。

他主张运用智慧战胜敌人,具有着“以迂其途、以诓其敌”的战术思想。

2. 克劳塞维茨(1780-1831年):德国军人和军事理论家,著有《战争论》。

他认为战争是一种政治手段,主张以政治目的为中心,在战争中充分利用各种优势以取得胜利。

3. 文天祥(1236-1283年):中国南宋末年杰出的军事家和文学家,著有《敬亭山志》。

他总结了自己的军事经验,提出了“时与别决,势亦死生”的战略思想。

4. 西涅卡(公元4世纪):罗马军事家,著有《罗马军制》。

他提出了组织军队的基本原则,强调军纪的重要性,并且注重士兵的训练和装备。

三、主要思想内容1. 战争目的与政治关系:古代思想家普遍认为,战争是政治的延续,其目的是为了获得政治上的利益。

孙子提出了“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道”的观点,克劳塞维茨则主张战争是一种政治手段。

2. 战争的本质与特点:孙子将战争定义为“用兵之道”。

他强调战争需要智慧和战略,提出了“以计致敌,以谋动敌”的思想。

克劳塞维茨则认为战争是一种力量的对比,是通过斗争和暴力实现目标的手段。

3. 军事组织与管理:古代军事思想家重视组织和管理的重要性。

西涅卡提出了军队组织的基本原则,包括纪律、训练和装备等方面。

孙子则提出了军队管理的方法和原则,如“将者,智谋也”、“知己知彼,百战不殆”。

4. 战略与战术:古代军事思想家对战略和战术都进行了深入的研究。

军事思想的主要内容包括军事思想是指在军事领域中对于战争、军队、军事技术等方面的理论和思想。

军事思想的主要内容包括战争观、军事战略、军事战术、军事技术、军事组织等多个方面。

首先,军事思想的主要内容之一是战争观。

战争观是对战争的本质、规律和特点的认识和看法。

不同的文化、历史和国家对于战争观有着不同的理解和表达。

在中国古代,孙子兵法提出了“知己知彼,百战不殆”的战争观,强调了对敌我双方的全面了解和分析。

而西方的克劳塞维茨则提出了“战争是政治的延续”的著名观点,强调了战争与政治的密切联系。

其次,军事思想的主要内容还包括军事战略。

军事战略是指在整体军事布局上对于战争的谋划和指导。

它包括了战争的总体目标、军事资源的调配、兵力的运用等方面。

在现代战争中,军事战略的制定对于战争的胜利至关重要。

例如,在第二次世界大战中,苏联采取了集中兵力、运用机动战术的军事战略,最终取得了对德国的胜利。

此外,军事思想的主要内容还涉及军事战术。

军事战术是指在具体作战中对于兵力的部署、火力的运用、战术的选择等方面的理论和实践。

在古代,中国的兵法家孙武提出了“以正合,以奇胜”的战术思想,强调了战术上的巧妙运用。

而在现代战争中,各种新型武器和技术的出现也对军事战术提出了新的挑战和要求。

军事思想的主要内容还包括军事技术。

军事技术是指在军事装备、武器、通信等方面的科学技术应用。

随着科技的不断发展,军事技术也在不断更新换代。

例如,现代战争中的信息化作战、无人机、导弹等技术的应用,对于战争的结果产生了深远的影响。

最后,军事思想的主要内容还包括军事组织。

军事组织是指军队的组织结构、指挥系统、作战编成等方面的理论和实践。

一个高效的军事组织对于军队的作战能力至关重要。

例如,美国的军事组织以其高效的指挥系统和精良的装备在世界范围内展现出强大的军事实力。

综上所述,军事思想的主要内容包括战争观、军事战略、军事战术、军事技术、军事组织等多个方面。

这些内容相互联系、相互作用,共同构成了丰富多彩的军事思想体系。

中国古代军事思想的主要内容中国古代军事思想是中国古代的一个重要的思想流派,也是中国古代政治、经济和文化发展史上一个重要的组成部分。

它深刻地影响了中国古代朝代的军事政策和战略决策,并在政治、军事、经济和文化等方面产生了深远的影响。

中国古代军事思想的主要内容主要包括“守望防卫”、“以德兴兵”、“以智取胜”、“合理安排”、“攻克难关”、“战略攻势”、“军事分析”、“兵法之道”等。

“守望防卫”是中国古代军事思想的核心理念,其中涉及的内容包括防守的进攻、战略的防守、防御的组织、军事的指挥和战术的利用等。

“守望防卫”是为了确保国家的安全,加强国家的军事实力,保护国家的统治。

“以德兴兵”是中国古代军事思想所强调的一个重要原则,指的是以治军的心态和德行来统帅军队,以礼义、德行和智慧来管理军队。

这一思想强调,军队的胜利不仅仅依靠智慧、技巧,也需要军官的道德素质,以及军队之间的正义和团结。

“以智取胜”是指军事战略思想。

这一思想要求军官利用谋略和智慧,运用科学的战术方法,培养军队的领导能力,运用军事科学,采取有效的战略攻击,取得最大的战略攻势。

“合理安排”是指在军事行动中,要在已有的资源条件下,合理安排军队的有效部署,制定出适当的战术体系,使军队能够有效地实施战略攻势,取得有效的战略结果。

“攻克难关”是指在战略攻势中,必须正确识别并解决军事上的难题,设计有效的军事战略,以及采取科学的军事技巧,攻克难关,取得战略胜利。

“战略攻势”是指在规定的战略目标的前提下,采取有效的战略攻势,以及科学的战术,取得有效的战略结果。

“军事分析”是指对战略和战术的分析,以便发现有利的战略机会,并制定有效的战略计划,以及运用有效的战术技术,取得有利的战略结果。

“兵法之道”是指中国古代军事思想中提出的一种特殊的战术,它强调以科学的方法来布置军队,设计有效的战术方法,以及采用有效的战术技术,取得战略胜利。

以上就是中国古代军事思想的主要内容。

中国古代军事思想不仅深刻地影响了中国古代朝代的军事政策和战略决策,而且在政治、军事、经济和文化等方面产生了深远的影响,从而对中国的发展起到了重要的作用。

(二)我国古代军事思想的基本内容

1.战争的起源、性质和作用

战争的起因。

《吴子》兵法认为:“一曰争名,二曰争利,三曰积恶,四日内乱,五曰因饥”。

就是说引起战争的原因有五个方面:一是争夺霸主地位;二是争夺土地、财产和人口;三是积恨深怨;四是国家发生了内乱;五是国家发生了饥荒。

战争的性质。

《吴子》》兵法指出:“一曰义兵。

二日强兵,三曰刚兵,四日暴兵,五日逆兵”。

即禁暴除乱,拯救危难的军队叫义兵;仗恃兵强,征伐列国的军队叫强兵;因君王震怒而出师的军队叫刚兵;背理贪利的军队叫暴兵;不顾国乱民疲,兴师伐众而出征的军队叫逆兵。

战争的作用。

《司马法》中指出,“是故杀人安人,杀之可也;攻其国爱其民,攻之可也;以战止战,虽战可也。

”《尉缭子》则明确指出,“故兵者,所以诛暴乱,禁不义也。

”

2.战争与政治

《孙子兵法》指出:“用兵者,修道而保法,故能为胜败之政。

”意思是说采用合于正义的措施治理国家,这是正常的方法。

用正常的方法达不到目的就采取特殊的手段,特殊手段是以战争方式表达出来的,而不是以和平方式表现出来。

3.战争与经济

《孙子兵法》指出:“凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮;则内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。

”。

意思是说经济是战争的物质基础,战争是以巨大的物质消耗为代价的,这一点我国古代军事家认识是比较深刻的。

春秋时期的管仲也曾较深刻的论述:地之守在城,城之守在兵,兵之守在人,人之守在粟。

因此,他明确指出:一期之师,十年之蓄积弹;一战之费,累代之攻尽。

4.战争与主观指导

《孙子兵法》明确指出,“因利而制权……故兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神”。

因为“兵无常势”,指挥者必须不断根据敌情、我情的变化修正主观指导,采取克敌制胜的有效手段。

《草庐经略》中则说得更明确,“夫敌情叵测,常胜之家必先翻敌之情也。

其动其静,其强其弱,其治其乱,其严其懈,虚虚实实,进进退退,变态万状,烛照数计,或谋虑潜藏而直钩其隐状,或事机未发而预揣其必然。

盖两军对垒,胜负攸悬,一或不审,所失匪细。

必观其将帅察其才,因其形而用其权;凡军心之趋向,理势之安危,战守之机宜,事局之究竟,算无遗漏,所谓运筹帷幄,决胜千里也”。

掌握客观规律,充分发挥主观指导作用,就能赢得胜利。

5.将帅修养

古代军事家特别重视将帅在战争中的地位和作用,认为“知兵之将,民之司命,国家安危之主也。

”《孙子兵法》强调“将者,智、信、仁、勇、严也”。

怎样考核将帅呢?《武经总要·选将》提出“九验”:“远使之以观其忠,近使之以观其恭,繁使之以观其能,卒然问焉以观其智,急与之以观其信,委之以货财以观其仁,告之以危以观其节,醉之以酒以观其态,杂之以处以观其色。

”

6.治军

一是法规法令的建设与实施。

《尉缭子》中设有《重刑令》、《伍制令》、《勒卒令》、《经卒令》和《兵令》等等,就是为了“明刑罚,正功赏”,“令出军行”,使军队“方亦胜,圆亦胜,错邪亦胜,临险亦胜”。

二是教练。

《吴子》中指出,“故用兵之法,教戒为先。

一人学战,教成十人。

十人学战,教成百人。

百人学战,教成千人。

千人学战,教成万人。

万人学战,教成三军”。

7战略战术

古代兵书中关于战争谋略与战术的论述,有许多是很有见地的。

如:‘“上兵伐谋”,“以全争于天下”的全胜论;“不战而屈人之兵”的威慑论;“先人有夺人之心”的“兵贵先”的先发制胜论;“后人发,先人至”的后发制胜论;“制人者,握权也;见制于人者,制命也”,“致人而不致于人”的掌握战争主动权论;“战势不过奇正,奇正之变,不正胜穷也”,“善用兵者,无不正,无不奇,使敌莫测”的奇正相变论;“我专而敌分,我专为一,敌分为十,是以十攻其一也”的“以众击寡”论;“避其锐气,击其惰归”,“以治待乱,以静待哗”,“以近待远,以佚待劳,以饱待饥”,“无邀正正之旗,勿击堂堂之阵”的“治气”、“治心”、“治力”“治变”的四治论等等。

8.战争保障

物质储备和后方补给。

《孙子·军争》指出,“军无辎重则亡,无粮食则亡,无积委则亡”。

因此,古代军事思想家提出,“取用于国。

因粮于敌”。

地形。

《孙子·地形》指出,“夫地形者,兵之助也”,“知天知地,胜乃不穷”。

《武经总要·九地》提出“夫顿兵之道有地利焉。

我先据胜地,则敌不能以胜我;敌先居胜地,则我不能以制敌”。

用间。

《孙子·用间》提出:“三军之事,莫亲于间”。

“先知者,不可取于鬼神,不可象于事,不可验于度,必取于人,知敌之情者也”。

又说,“无所不用间也”。

《行军须知·用间》

则说:“间谍之法,于兵家尤为切要也”。

此外还有阵法、行军、安营、警戒等方面的论述。