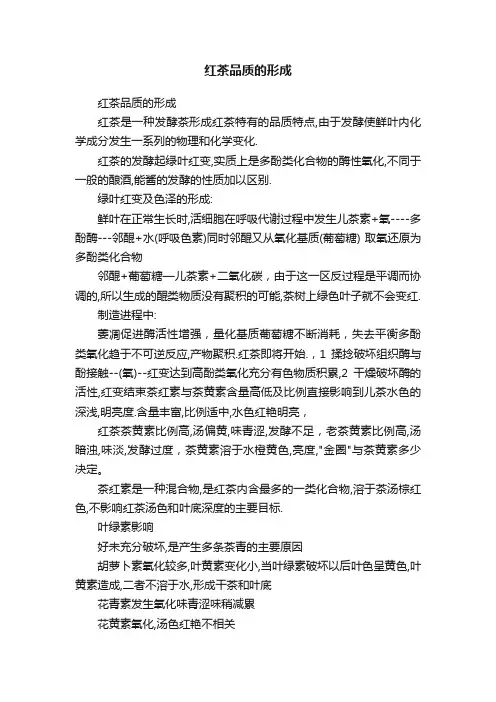

第二节 多酚类物质与红茶品质形成

- 格式:ppt

- 大小:1.40 MB

- 文档页数:57

红茶品质的形成红茶品质的形成红茶是一种发酵茶形成红茶特有的品质特点,由于发酵使鲜叶内化学成分发生一系列的物理和化学变化.红茶的发酵起绿叶红变,实质上是多酚类化合物的酶性氧化,不同于一般的酿酒,能酱的发酵的性质加以区别.绿叶红变及色泽的形成:鲜叶在正常生长时,活细胞在呼吸代谢过程中发生儿茶素+氧----多酚酶---邻醌+水(呼吸色素)同时邻醌又从氧化基质(葡萄糖) 取氧还原为多酚类化合物邻醌+葡萄糖—儿茶素+二氧化碳,由于这一区反过程是平调而协调的,所以生成的醌类物质没有聚积的可能,茶树上绿色叶子就不会变红.制造进程中:萎凋促进酶活性增强,量化基质葡萄糖不断消耗,失去平衡多酚类氧化趋于不可逆反应,产物聚积.红茶即将开始.,1揉捻破坏组织酶与酚接触--(氧)--红变达到高酚类氧化充分有色物质积累,2干燥破坏酶的活性,红变结束茶红素与茶黄素含量高低及比例直接影响到儿茶水色的深浅,明亮度.含量丰富,比例适中,水色红艳明亮,红茶茶黄素比例高,汤偏黄,味青涩,发酵不足,老茶黄素比例高,汤暗浊,味淡,发酵过度,茶黄素溶于水橙黄色,亮度,"金圈"与茶黄素多少决定。

茶红素是一种混合物,是红茶内含最多的一类化合物,溶于茶汤棕红色,不影响红茶汤色和叶底深度的主要目标.叶绿素影响好未充分破坏,是产生多条茶青的主要原因胡萝卜素氧化较多,叶黄素变化小,当叶绿素破坏以后叶色呈黄色,叶黄素造成,二者不溶于水,形成干茶和叶底花青素发生氧化味青涩味稍减累花黄素氧化,汤色红艳不相关滋味多酚类化合物:咖啡碱,酶氨基酸多酚类化合物滋味浓强的主要成分.由于酯型儿茶是一类复杂的儿茶素,本具有强烈的苦涩味收敛性强,发生氧缩合,生成茶黄素,茶红素.茶黄素有收敛性,茶红素过多则使醇和,收敛性强好茶黄素含量在0.7%以上,茶FR9%以上比例10~15左右时,品质较优良.含量高及比例与合理的制茶技术有一定关系滋味鲜爽氨基酸:未氧化的儿茶素,茶黄素,咖啡碱等氨基酸是鲜味物质多与多酚类协调配合,红茶浓醇鲜爽的滋味特征.咖啡碱带苦味,与茶红素,茶黄素形成不溶于冷水的混合物,产生冷后浑现象,越红是说明物质越丰富.茶黄素+咖啡碱混合物橙黄色茶红素+咖啡碱混合物棕色带品质优良,黄素含量高,冷后浑现象出现快状物鲜色悦目, 状的灰暗,茶红/TF比例大,明亮度,鲜爽度大甜味糖类物质作用多醣(溶水酶)单,双糖原果胶素(果胶酶)水溶果胶茶香气鲜叶50种黄色物质,红茶33种.胶类高,产生主要,在加工过程中产生色味物质;低蒸发损失,醇类氧化成,酸性物质中香气显露,邻醌氧化能力较多(氨基酸,生成氨基酸儿茶素红艳汤色及水显香气) 组分复杂,量数综合形成 , 香气的变化呈现先低,中高,后低的倾向.发酵发水浓郁的香气时,停止发酵即可得较高的香气.。

(生物科技行业)茶叶生物化学教学大纲《茶叶生物化学》教学大纲】课程代码:BF020013学分:2总学时:36理论学时:24实验学时:12面向专业:园艺大纲执笔人:黄晓琴大纲审定人:张丽霞*壹、说明1课程的性质、任务茶叶生物化学是茶学专业壹门重要的专业基础课,是植物生物化学的壹个分枝。

普通植物生物化学主要介绍的是壹级代谢规律及产物性质,而茶叶生物化学主要介绍茶树二级代谢规律及其产物性质和生化成分在不同环境、不同加工条件下的变化规律及其对产量和品质的影响等。

因此该课程的主要任务及研究范围如下:1.阐明茶树各器官尤其是新梢中化学成分的种类、结构、性质及研究方法。

2.阐明各化学成分在不同环境条件下的代谢变化规律,为加工工艺的制定及机械的设计提供理论指导。

{3.阐明各化学成分在不同加工条件下的变化规律,为加工工艺的制定及机械的设计提供理论参考。

4.介绍茶叶中壹些重要的生物活性物质的药理作用。

通过本课程的教学,要求学生掌握茶叶中主要生化成分的结构、性质、不同加工及栽培条件下物质转化的规律,各化学成分对茶叶品质的影响,为进壹步学好茶学各门专业课奠定好扎实的理论基础。

2课程教学基本要求理论知识方面:(1)应重点讲授茶叶生物化学的基本概念、基本理论。

如:茶叶基本生化分的结构、性质及转化规律;茶叶生化成分和茶叶品质的关系;红茶发酵理论;茶叶深加工的生化基础等。

(2)应理论联系实际,启发学生运用所学知识解决茶叶生产、科研中的实际问题。

—实验技能方面:掌握茶叶品质生化成分:茶多酚、茶氨酸、咖啡碱和多酚氧化酶的测定方法。

3课程教学改革总体思路:本课程为我校新开课程,和其它学校相比,学时少,因此在课程内容体系上要不断优化,且适当采用自学加讨论式的教学方式。

二、教学大纲内容(壹)课程理论教学-绪论(1学时)第壹节茶叶生物化学的课程地位及任务。

第二节茶叶生物化学的研究历史、现状及发展前景第三节茶叶化学成分和茶叶产量、品质的联系。

红茶品质形成的因素一、鲜叶加工过程中的理化变化一)水分变化鲜叶含水量75%左右,初制红毛茶含水量6%左右,可是红茶鲜叶初制过程是一个逐步的大量失水的过程。

在鲜叶加工过程中,萎凋工序失水速度缓慢,失水量约点总失水量的50%左右,揉捻(切)发酵工序水分变化不大;干燥工序则在较短的时间内失水量较多,约占总失水量的40%左右。

从失水的角度来说,主要是萎凋和干燥工序。

而揉捻(切)﹑发酵工序则要防止水分散失,经免影响发酵的正常进行。

1.萎凋工序失水萎凋过程中,叶子失水的速度在正常情况下呈现相对的快—慢—快的波状失水的现象,而失水绝对量是先多后少。

以18小时萎凋失水35%,则前6小时失水约75%;占总失水量5/7。

后12小时失水占2/7。

萎凋过程中水分变化这一特点是由于鲜叶内水分存在状态所决定的。

(自由与结合态)影响萎凋叶水分蒸发的因素有两方面:第一是制茶原料,第二是制茶条件。

A .叶子内含水分通过两个途径蒸发。

一是叶背面的气孔,另一是叶表角质层。

叶子老嫩不同,表皮角质厚度程度不同。

老叶角层厚而坚柔,水分难于蒸发的。

因此嫩叶水分多有半数是通过发育不的角质层蒸发的。

因此嫩叶蒸发的速度比老叶快。

若老叶嫩叶混杂萎凋则造成失水不匀,影响萎凋质量。

B 萎凋过程中影响水分蒸发的外界条件因素很多,主要有温度,湿度通风条件等它们之间互相影响,其中的温度影响最大。

萎凋温度越高,失水越快。

决水过快,不仅造成叶子多部位失水不均匀,而且理化变化不协调,化学变化不足,影响发酵正常进行。

因此在萎凋工序,要严格控制气温,防止叶温过高,掌握好萎凋叶失水程度,失水匀度,失水速度,以控制和调节叶内物质转化的深度和广度,对提高制茶品质具有重要的作用。

萎凋促进酶化,为红茶品质打下基础萎凋过程由于叶子缓慢失水,细胞液浓缩,原生质胶体也逐渐浓缩,有机酸含量增加,从而使液膜,原生质膜的可透性提高,细胞内含物的渗透作用增大。

酶进一步活化,叶内生化变化加剧,为形成红茶红叶红汤下基础。

武夷学院课程考查院系:海峡成功学院专业(班级):茶学科目:茶叶生物化学姓名:林晨学号: 041指导教师:涂良剑日期:2012年 10 月 15 日多酚类对茶叶品质的影响摘要多酚类是指一组植物中化学元素的统称,因具有多个酚基团而得名。

茶多酚占茶叶干物质的比例大,是其中重要的成分。

茶叶的品质受到茶多酚含量和比例的影响。

本文就茶叶中一些多酚类的概念及性质、分布、含量及对茶叶品质的影响进行综述。

茶叶的品质特征包括外形、色泽、香气和滋味等。

而茶叶色香味优良品质的形成, 则是茶叶中存在的化学物质综合配比和谐的结果。

与之有关的成分有茶多酚、咖啡硷、叶绿素、芳香物、蛋白质、糖、果肢、氨基酸和茶氨酸等等。

而能够反映茶叶品质特征的主要是茶多酚。

关键词:茶叶;茶多酚;品质;儿茶素Tea polyphenols influence quality of teaAbstractPolyphenols refers to a group of plants chemical elements referred to, for with multiple phenol group and its name. Tea polyphenols tea accounted for the proportion of dry matter, is one of important component. The quality of the tea is tea polyphenol content and the influence of the proportion. In this paper some of tea polyphenols concept and properties, distribution, content and quality of tea effects were reviewed in this article. Tea quality features include the appearance, color, aroma and taste, etc. And tea aroma quality formation, it is existing in the tea chemical comprehensive matching harmonious result. In connection with the compositions of tea polyphenols, caffeine, chlorophyll, aromatic substance, protein, sugar, fruit limb, amino acids and theanine, etc. And can reflect the characteristics of the tea quality is mainly tea polyphenolsKey words:Tea; Tea polyphenols; Quality; catechinic acid目录1 引言……………………P12 多酚类对茶汤涩味的影响……………………………………………………P2茶涩味…………………………………………………………………P2多酚类对茶叶涩味的作用…………………………………………………p22.2.1多酚类对茶水涩味的影响………………………………………………………….p23 多酚类与茶汤色泽的关系……………………………………………………p3儿茶素对茶汤色泽的影响……………………………………………….p3 花黄素对茶汤色泽的影响…………………………………………….p34 多酚类对汤色香气的影响………………………………………………….p4 4.1 多酚类与茶叶香气的关系…………………………………………….p45 多酚类与茶叶滋味的关系…………………………………………………p46 其他物质与影响与茶叶品质的关系……………………………………….p57 结论………………………………………………………………………….p58 谢辞…………………………………………………………………………..p6参考文献……………………………………………………………..p7多酚类对茶叶品质的影响1 引言茶多酚是存在于茶叶中的一类多酚类化合物, 它与茶叶品质的关系非常密切。

《茶叶生物化学》教学大纲课程代码:BF020013学分:2 总学时:36理论学时:24 实验学时:12面向专业:园艺大纲执笔人:黄晓琴大纲审定人:张丽霞一、说明1 课程的性质、任务茶叶生物化学是茶学专业一门重要的专业基础课,是植物生物化学的一个分枝。

普通植物生物化学主要介绍的是一级代谢规律及产物性质,而茶叶生物化学主要介绍茶树二级代谢规律及其产物性质和生化成分在不同环境、不同加工条件下的变化规律及其对产量和品质的影响等。

因此该课程的主要任务及研究范围如下:1.阐明茶树各器官尤其是新梢中化学成分的种类、结构、性质及研究方法。

2.阐明各化学成分在不同环境条件下的代谢变化规律,为加工工艺的制定及机械的设计提供理论指导。

3.阐明各化学成分在不同加工条件下的变化规律,为加工工艺的制定及机械的设计提供理论参考。

4.介绍茶叶中一些重要的生物活性物质的药理作用。

通过本课程的教学,要求学生掌握茶叶中主要生化成分的结构、性质、不同加工及栽培条件下物质转化的规律,各化学成分对茶叶品质的影响,为进一步学好茶学各门专业课奠定好扎实的理论基础。

2 课程教学基本要求理论知识方面:(1)应重点讲授茶叶生物化学的基本概念、基本理论。

如:茶叶基本生化分的结构、性质及转化规律;茶叶生化成分与茶叶品质的关系;红茶发酵理论;茶叶深加工的生化基础等。

(2)应理论联系实际,启发学生运用所学知识解决茶叶生产、科研中的实际问题。

实验技能方面:掌握茶叶品质生化成分:茶多酚、茶氨酸、咖啡碱和多酚氧化酶的测定方法。

3 课程教学改革总体思路:本课程为我校新开课程,与其它学校相比,学时少,因此在课程内容体系上要不断优化,并适当采用自学加讨论式的教学方式。

二、教学大纲内容(一)课程理论教学绪论(1学时)第一节茶叶生物化学的课程地位及任务。

第二节茶叶生物化学的研究历史、现状及发展前景第三节茶叶化学成分与茶叶产量、品质的联系。

本章重点、难点:茶叶生物化学课程的地位及任务建议教学方法:应让学生了解本课程与其先行课程《基础生物化学》和后续课程《茶叶加工学》、《茶叶理化检验》和《茶树栽培学》课程之间的关系。

第一章茶叶中的化学成分及其性质一、茶叶中的多酚物质茶多酚(Tea polyphenols):亦称“茶鞣质”、“茶单宁”,茶鲜叶中的含量一般在18~36%(干重)之间;是一类存在于茶树中的多元酚混和物。

茶多酚的种类:儿茶素类,黄酮(苷)类,花青(白)素类,(缩)酚酸类等。

其重要组分为儿茶素类。

1、儿茶素(Catechins):属于黄烷醇类化合物(flavanol),在茶叶中含有12-24%(干重),是茶叶中多酚类物质的主体成分。

(1)儿茶素可分为非酯型儿茶素(或简单儿茶素),如EC、EGC;酯型儿茶素(或复杂儿茶素),如EGCG、ECG。

(2)儿茶素的异构体:几何异构、旋光异构。

(3)儿茶素的构型:具有与L型甘油醛相同的不对称碳原子时,称为L型儿茶素,而具有D型甘油醛相同的不对称碳原子时,称为D型儿茶素。

(4)儿茶素的理化性质:a、溶解性:儿茶素为白色固体,亲水性较强,易溶于热水、含水乙醇、甲醇、含水乙醚、乙酸乙酯、含水丙酮及冰醋酸等溶剂,但在苯、氯仿、石油醚等溶剂中很难溶解。

B、吸收光谱:儿茶素在可见光下不显颜色,在短波紫外光下呈黑色,在225nm、280nm处有最大吸收峰。

C、显色反应:儿茶素分子中的间位羟基可与香荚兰素在强酸条件下生成红色物质。

酚类显色剂如氨性硝酸银、磷钼酸等均可与儿茶素反应生成黑色或蓝色物质。

D、异构化作用:在热的作用下,一种儿茶素可转变为它对应的旋光异构体或顺反异构体。

如在绿茶制作中,EC可转变成C。

E、沉淀反应:儿茶素属多酚类化合物,许多与酚类络合的金属离子也与儿茶素发生反应,如Ag+、Hg2+、Cu2+、Pb2+、Fe3+及Ca2+等。

F、氧化反应:在儿茶素的结构中存在酚性羟基,尤其B环上的邻位、连位羟基氧化、易被茶鲜叶中的多酚氧化酶氧化催化,也可在极易氧化聚合,易被KmnO4光、高温、碱性条件下发生氧化聚合缩合,形成有色物质。

(5)儿茶素与茶叶品质:①儿茶素是绿茶汤苦涩味的主体:特别是酯型儿茶素,其组合和浓度,不仅构成苦涩味的主体,也是茶汤浓淡、茶叶优劣的主体物。

茶艺师考试茶叶加工技术练习题一及答案一、填空:每空1分,共16分1、按鲜叶初制过程中多酚类化合物的氧化程度,六大茶类从弱到强的顺序依次是;2、导致鲜叶变质的主要因素有、和;3、形成白茶品质的关键工序是;4、在烘青毛茶干燥烘笼烘干过程中,毛火应掌握,足火应掌握;5、按鲜叶适制性要求,就红茶和绿茶相比较而言,叶色深的鲜叶适制,叶色浅的鲜叶适制;多酚类含量高、氨基酸含量低的鲜叶适制;大叶种鲜叶适制;6、我国现有名优绿茶外形,按造型方法和形状特点,可划分为种类型;7、茶叶中具有兴奋提神作用的主要化学成分是和;8、比较眉茶和烘青初制揉捻工序的加压大小,加压较轻的是;二、选择题每题2分,共20分1、茶叶内含物中,生物碱含量最多的是;A、茶叶碱B、咖啡碱C、可可碱2、下列各组茶叶中,属黄茶类的是;A、君山银针,蒙顶黄芽B、白毫银针,蒙顶黄芽C、蒙顶甘露,蒙顶黄芽3、形成红茶“冷后浑”现象的主要化学成分是;A、茶黄素、咖啡碱B、氨基酸、多酚类C、茶红素、咖啡碱4、下列各组茶叶中,属青茶类的是;A、洞庭碧螺春,西湖龙井B、武夷岩茶,铁观音C、铁罗汉,烘青5、在生产中,控制是鲜叶加工各工序适度的主要技术指标之一;A、叶片成条率B、茶叶主要内含物质成分含量C、在制坯含水量6、造成绿茶“叶底不开展”的主要原因是;A、杀青温度过高B、揉捻压力过大C、干燥温度过高7、对匀净度不高的鲜叶,在揉捻中可采取措施,以达到揉捻均匀的目的;A、分筛复揉B增加揉捻时间C增加揉捻机转速8、按创制时期的先后顺序,下列茶类排序正确的一组是;A、绿茶、黑茶、红茶B、黑茶、黄茶、青茶C、红茶、绿茶、白茶9、“做手”是类的加工工序之一;A、青茶B、黄茶C、白茶10、下列茶产品中,未经过揉捻工序的是;A、碧螺春B、白毫银针C、安溪铁观音三、判断题对打“√”,错打“×”,每小题1分,共10分1、鲜叶保鲜技术的关键是控制两个条件,即保持低温和适当降低鲜叶含水量;2、嫩杀指杀青程度轻些,鲜叶减重率少些;老杀指杀青程度重些,鲜叶减重率多些;3、制造铁观音的工序有“包揉”,而岩水仙未经“包揉”;4、金玉茶在初制中经过了“渥堆”工序,而做庄茶未经“渥堆”;5、按茶类创制时期的先后,青茶早于红茶;6、品质好的铁观音有“音韵”,品质好的太平猴魁有“猴韵;7、六安瓜片茶叶属绿茶类;8、第二套红碎茶样的品质高于第三套红碎茶样;9、影响渥堆的因素主要是水分、温度和氧气;10、在青茶加工中,加温萎凋的品质要比日光萎凋好;四、简答题每题8分,共32分1、某机制名优绿茶,其外形品质特点为“色泽翠绿,扁平光滑,挺秀尖削”;设计出制造该茶叶的加工流程线并作简略说明;2、为提高绿茶品质,应如何正确掌握绿茶揉捻工序的技术原则3、简要叙述武夷岩茶的萎凋技术要点;4、为形成绿茶“三绿”的品质特征,应如何正确掌握绿茶杀青工序的技术原则五、综述题任选1题作答,共22分1、综述多酚类物质在红茶制造中的变化及其对红茶品质的影响;2、试述色素类物质在绿茶初制中的变化及其对绿茶品质的影响;答案一、填空:每空1分,共16分1、绿茶、黄茶、黑茶、白茶、青茶和红茶2、导致鲜叶变质的主要因素有温度升高、通风不良和机械损伤;3、萎凋;4、在烘青毛茶干燥烘笼烘干过程中,毛火应掌握高温、薄摊、勤翻、快烘,足火应掌握低温、厚摊、少翻、长烘;5、按鲜叶适制性要求,就红茶和绿茶相比较而言,叶色深的鲜叶适制绿茶,叶色浅的鲜叶适制红茶;多酚类含量高、氨基酸含量低的鲜叶适制红茶;大叶种鲜叶适制红茶;6、9.7、茶叶中具有兴奋提神作用的主要化学成分是咖啡碱和儿茶素;8、烘青;二、选择题每题2分,共20分1B.2A.3A.4B.5C.6C.7A.8A.9A.10B.三、判断题对打“√”,错打“×”,每小题1分,共10分1√;2√;3√;4×;5×;6√;7√;8√;9√;10×;四、简答题每题8分,共32分1、某机制名优绿茶,其外形品质特点为“色泽翠绿,扁平光滑,挺秀尖削”;设计出制造该茶叶的加工流程线并作简略说明; 答:答:鲜叶摊放→杀青→烘二青→造型;3分鲜叶摊放6-12小时左右,薄摊,尽量不翻动,依气温和叶象等确定摊放时间;1分杀青,在快速杀足,杀透和杀匀原则下,温度不可过高;1分烘二青有补杀青不足的作用,散失部分水分含水量40%左右,避免在多用机或理条机内造型时间过长,有利于保绿;1分造型温度90℃-60℃左右,先高后低,不可过高或过低;投叶量不可太多;1分应在理直茶条后加压,茶条约感刺手时加压,加压按“轻、重、轻”的原则,加重压时间要短,9成干后不加压,在理条机或多用机内炒至足干;1分2、为提高绿茶品质,应如何正确掌握绿茶揉捻工序的技术原则答:揉捻时,要求投量要适当,转速不宜快,揉时要保证,加压要适当;投叶量、时间和压力是揉捻工序的主要技术因子,而叶子的老嫩和对杀青叶的处理即冷揉或热揉,是影响揉捻的主要因素;1分1投叶量要合理2分投叶过多,造成叶条不紧,散条和扁碎条多,叶子发热还会影响内质;投叶过少,也起不到揉紧条索的作用;一般根据机型,装叶到比揉筒口浅3-6厘米即可;2揉时和加压3分加压原则为“轻、重、轻”,嫩叶轻揉,老叶重揉;对高级嫩叶,在不加压或加轻压的情况下,揉时要长,揉20-25分钟,轻揉10分钟,加轻压5-10分钟,再解压揉5分钟;对中等嫩度的叶子,揉30-40分钟,轻压10分钟,重压15-35分钟中间松压2-3次,再解压揉5分钟对老嫩混杂叶,要分筛复揉,先按嫩叶要求揉,解块分筛后,筛面按老叶揉;3揉捻机转速要合理1分一般在45-60转/分钟;在一定范围内,揉捻叶的成条率是随揉捻机转速增加而下降的,而叶子的断碎与此相反;4嫩叶要冷揉,老叶要热揉;1分3、简要叙述武夷岩茶的萎凋技术要点;答:萎凋适度标准:叶片失去光泽,叶质较柔软,叶缘稍卷缩,叶片呈萎凋状态,青气减退,清香显露,手持新梢基部则顶部第二叶下垂,而梗中水分尚充足,减重率在10-15%之间,含水量在68-70%左右为宜;1分1气温不能超过34℃,否则容易红变;因此一般晒青在早晚进行,早春的中午气温较低时也可晒青;2分2晒青时间依气温等综合考虑,日光强、空气干燥,晒青时间短,最短可在10分钟左右;日光弱,湿度大,晒青时间可延长到1小时左右;2分3晒青技术要根据各品种的鲜叶理化性状的不同而异;晒青时间的长短,以日光强弱和叶片含水量多少等灵活掌握;叶质嫩,叶张薄,含水量少的叶子,晒青宜轻;叶片肥嫩,含水量高的叶子,常进行两晒两晾;中午或日光过强时不宜晒青;雨水叶和露水叶要先摊放,去掉表面水后再进行晒青;2分4要求薄摊,叶片不能损伤和红变;1分4、为形成绿茶“三绿”的品质特征,应如何正确掌握绿茶杀青工序的技术原则答: 绿茶杀青工序的技术原则是:高温杀青,先高后低;多抖少闷,抖闷结合;老叶嫩杀,嫩叶老杀;1高温杀青,先高后低;高温杀青要求在快速破坏酶活性,阻止酶促氧化,为形成清汤绿叶的品质特征奠定基础,在这个前提下,温度不是越高越好,尤其是杀青中后期,应逐步降温,以促进内含物向有利于品质好的方向发展,确保不炒焦叶子;3分2多抖少闷,抖闷结合;抖闷炒各有优缺点,应根据具体的鲜叶灵活掌握;如嫩叶要多抖炒,老叶要多闷炒;芽叶肥壮,节间长的鲜叶,要适当闷炒;2分3老叶嫩杀,嫩叶老杀;嫩杀指杀青程度轻些,鲜叶减重率少些,老杀指杀青程度重些,鲜叶减重率少些;2分五、综述题任选1题作答,共22分1、综述多酚类物质在红茶制造中的变化及其对红茶品质的影响;答:红茶色、香、味品质特点,是以多酚类物质氧化还原反应为中心的一系列化学成分变化所形成的;其主要反应简式为:多酚氧化酶儿茶素+氧气——--——→邻醌聚合→茶黄素橙黄色→茶红素鲜棕红色→茶褐素暗褐色;依发酵程度而产物含量和比例不同,并因此较大地影响红茶品质;6分1对色泽的影响6分茶黄素和茶红素是形成红茶红汤红叶品质特点的重要物质;茶黄素类水溶液为橙黄色,是红茶黄而亮及“金圈”的构成成分;茶红素的水溶液呈鲜棕红色,是茶汤红艳度的重要成分;茶褐素呈暗褐色,是茶汤暗的主要成分;汤色噢艳明亮程度决定于茶黄素和茶红素的含量及两者的比例;一般茶黄素含量在,茶红素含量在,茶褐素含量在9%内,茶汤红量,“金圈”明显;“冷后浑”与咖啡碱和茶黄素含量有关,这与品质呈正相关;红茶叶底要求红匀明亮;这与茶红素、茶褐素和其它色素有关;干茶色泽要求乌黑油润,调和一致;这与多酚类物质的氧化产物、果胶、色素等有关;2对滋味的影响5分红茶滋味要求醇厚或浓厚、鲜爽而不苦涩,有甜醇感;多酚类是浓强的主要成分,其氧化产物茶黄素有较强的收敛性和鲜爽感,茶黄素次之;据分析,茶黄素在%以上,茶红素在9以上,茶红素与茶黄素的比值在10-15,品质较好;3对香气的影响5分多酚类物质的初级氧化产物醌与氨基酸结合,可形成特有香气物质;2、试述色素类物质在绿茶初制中的变化及其对绿茶品质的影响;答:包括干茶色泽,汤色和叶底色泽;名优茶的色泽要求三绿,且光泽度要好,干茶色泽以绿润为好,汤色和叶底色泽以绿亮为好;4分影响干茶色泽的主要物质是叶绿素;叶绿素A为兰绿色,叶绿素B为黄绿色;茶叶中叶绿素含量多,色泽就绿;鲜叶中叶绿素含量高,茶叶中叶绿素含量就可能高;需要指出的是,鲜叶中叶绿素含量受多种因素的影响,例如,鲜叶的成熟度,1芽2叶大于1芽1叶大于芽,有的高山茶干色欠绿可能与缺乏氮素有关;经过加工,鲜叶中的叶绿素要被破坏一部分,尤其是湿热作用时间长,对叶绿素的破坏就越多;6分一般认为色泽的润度与水溶性果胶含量有关,含量越高,干茶色泽润度好;绿茶汤色以浅绿色、浅黄绿色,并且鲜亮或亮为好;深、暗、浊不好;汤色绿的主要成分是黄酮类物质;叶绿素属脂溶性物质,不能溶解于茶汤中,在茶汤中仅有极微量呈悬浮颗粒状;茶汤中黄色的主要成分主体是多酚类的氧化物,多酚类氧化量越大,汤色越黄,绿茶质量差;5分绿茶的叶底色泽要一致,明亮;鲜绿、嫩绿、浅黄绿都属正常,以嫩绿为多, 叶绿素保留量越多,叶底越绿,湿热作用越强,形成脱镁叶绿素越多,叶底则绿带褐黄;白毫多的茶叶,叶底往往为灰白色,亮度显得不够,容易产生错觉;类胡萝卜素呈黄色,也是构成叶底色泽的物质,紫色芽叶的叶底呈靛蓝色;5分干茶色泽、汤色、叶底色泽虽然构成的物质成分有差别,便三者之间关系密切;汤色绿亮的茶叶,干茶色泽和叶底色泽都有较好;2分。