痛经重症从寒凝血瘀论治及中医护理初探(精)

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:2

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗痛经是指在月经周期中的某个时间段内,出现周期性的疼痛或不适感。

据统计,痛经的发病率达到了85%以上,所以是非常常见的妇科疾病。

中医学认为,痛经的发生与子宫寒凝、气滞、血瘀有关,因此要采取针对性的中医治疗,才能够达到治疗痛经的目的。

一、中医诊断与治疗原则1、辨证分型在中医治疗痛经时,首先需要明确病情的病理类型,以便施行有针对性的治疗。

中医将痛经分为数种类型,包括寒凝、气滞、血瘀、气虚、血虚等类型,每种类型需要不同的治疗方案。

2、治以和为贵中医治疗痛经,一般采用调理脏腑,调整气血平衡的方法,不采取攻击性的方法。

这是因为痛经属于病邪不在经络,往往牵涉到全身的气血调节,治疗要以和为贵,不能伤及正气,以免加重病情。

二、中医治疗方法1、中药调理中药调理是中医治疗痛经的一种方法。

根据不同的体质和疾病类型,中医师会开出不同的中药方剂。

调理时需要注意,不同的药材对应不同的体征和病理类型。

例如,对于寒凝型痛经,应该使用温热的中药来温经散寒,例如艾叶、川穹、砂仁等药物。

对于气滞型痛经,应该使用行气化瘀的中药,如香附、青皮、延胡索等,以促进气血畅通,缓解疼痛。

2、针灸疗法针灸疗法是中医治疗痛经的一种方法。

针灸疗法可以通过刺激特定的穴位,调整顺畅的气血,以调节身体的机能。

尤其对于寒凝型痛经、气滞型痛经、血瘀型痛经等病症,得到了较好的治疗效果。

3、艾灸疗法艾灸疗法是一种采用艾叶烤制,熏穴点燃,使其发生温热刺激的疗法。

艾灸可以通过温热作用,调节体内的铁疏松气血循环,缓解疼痛,平衡体内的阴阳。

常用的穴位有中脘穴、关元穴、气海穴以及足三里等。

4、食疗调理中医认为,饮食对于痛经的调理也非常重要。

在饮食方面,需要注意“三无”和“三多”,即不要吃辛辣、油腻和刺激性食物,荤腥食品要控制。

同时,在膳食中要多摄入富含铁、维生素E和富含不饱和脂肪酸的食物,如蔬菜、水果、杏仁、鳕鱼等,以助于平衡体内的营养。

5、运动理疗运动理疗也是中医治疗痛经的一种方法。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析寒凝气滞血瘀型痛经是指在经期或经前出现下腹部阵发性疼痛或胀痛,疼痛可放射至腰骶部、大腿内侧及外阴部,并伴有其他症状,如恶心、呕吐、腹泻、头痛、乳房胀痛等。

中医认为,寒凝气滞血瘀型痛经是由于寒邪外袭,气机郁滞,导致经脉不畅、血液凝滞而引起的。

针对这种病理机制,中医治疗方法主要包括舒经活络、温经散寒、疏肝解郁、行气活血、化瘀止痛等。

下面就从药物治疗、针灸治疗和食疗调理等方面,对寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗进行分析。

一、药物治疗1. 药物调理气滞气滞是造成痛经的一个重要因素,因此需选用具有理气作用的中药进行调理。

常用的药物有香附、丹皮、茴香、青皮、柴胡等。

这些中药可以舒肝理气、疏通经脉,改善气机郁滞的状况。

2. 药物驱寒祛寒对于寒凝痛经的患者,需要选用能够温经散寒的中药进行治疗。

常用的药物包括生姜、丁香、砂仁、艾叶、玉竹等。

这些药物可以温暖下元,散寒止痛,有助于缓解因寒邪引起的痛经症状。

3. 药物活血化瘀寒凝气滞血瘀型痛经的病因机制中,往往伴有气滞血瘀的情况。

需要选用具有活血化瘀作用的中药进行治疗。

常用的药物有当归、川芎、红花、桃仁等。

这些药物可以活血化淤,改善经脉循行,从而缓解痛经症状。

二、针灸治疗针灸是中医治疗痛经的重要方法之一,对于寒凝气滞血瘀型痛经的患者同样适用。

在针灸治疗中,常用的经络穴位包括关元、气海、神阙、足三里、太冲、归来穴、血海等。

这些穴位可以舒经活络、温经散寒、疏肝解郁、行气活血,从而缓解痛经症状。

针灸治疗还可以根据患者的具体症状选择其他相应的穴位进行治疗,如恶心、呕吐、腹泻等伴随症状可以选用神门、内关、足三里、合谷等穴位进行治疗,以达到调理脏腑功能,缓解痛经症状的目的。

三、食疗调理在中医治疗痛经过程中,食疗调理也是一个重要的治疗手段。

对于寒凝气滞血瘀型痛经的患者,可以通过调理饮食来辅助治疗,常用的食疗方案包括:1. 姜糖水生姜可以温经散寒,具有较好的祛寒作用,对于寒凝气滞血瘀型痛经的患者有一定的缓解症状作用。

原发性痛经寒凝血瘀型的中医治疗痛经是女性常见的妇科疾病症状之一,它困扰着很多很多女性,影响人们的生活质量。

在中医上来讲,痛经是由于气滞血瘀、经血运行不畅或者着凉受寒引起,由于不同病因所致,痛经出现的具体症状也不尽相同,因此痛经分为很多种类,有气滞血瘀型、寒湿凝滞型、气血虚弱型、肝肾亏虚型,不同的类型由不同的治疗方法,接下来我们就具体来谈谈原发性痛经中寒凝血瘀型的中医治疗。

1.什么是原发性痛经呢原发性痛经是指在经期前后或行经期间出现的下腹部疼痛、坠胀、痉挛性疼痛,伴有腰痛或其他不适如恶心、呕吐、腹泻、头晕、乏力等,严重者会影响患者的正常生活质量。

原发性痛经多发于年轻女性,受各种因素所影响,例如精神因素、心理压力或者经期进食生冷食物、饮食不规律缺乏适当的体育锻炼、有痛经家族史等,原发性痛经是不伴有生殖器官器质性病变的月经期腹痛,如果不能经过及时有效的治疗还出现一些严重并发症如面色发白、四肢冰冷甚至会出现晕厥等。

在中医妇科学中,痛经主要有两大病因,一是不荣则痛,如肾气亏损型、气血虚弱型;二是不通则痛,如气滞血瘀型、寒凝血瘀型、湿热瘀阻型;病机是充任气血运行不畅,冲任胞宫失于濡养而出现的痛经。

中医很早就对原发性痛经有了一定的认识,例如在《华佗神方》中写道:“妇人行经时,腹痛如绞,谓之痛经。

”这是最早对痛经下的定义。

在南宋陈自明的《妇人良方大全》认为:“痛经有因于寒者,有气郁者,有血结者。

”痛经的发生有虚有实,正如《景岳全书·妇人规》记载的:“经行腹痛,证有虚实。

” 实者则实由于气滞血瘀、寒凝气滞、湿热瘀阻导致的不通而产生的疼痛,虚者则由于肾气亏损、气血虚弱导致的不荣,子宫失于濡养产生的疼痛。

1.寒凝血瘀型的痛经有何临床表现呢在中医中,原发性痛经分为很多种类型,在之前的内容中也有提到过,本文主要是谈论寒凝血瘀型的痛经。

那么寒凝血瘀型的痛经有何特别的临床表现呢?首先,寒凝血瘀型痛经是实证,它是在经期中产生疼痛,拒按,疼痛性质为冷痛,月经量少、色黯,有血块,全身表现为寒症、血瘀证的表现,舌脉表现为舌黯苔白、脉沉紧,应该以散寒、化瘀、止痛的护治原则来进行治疗和护理。

浅谈寒凝血瘀型痛经中医治疗摘要:寒凝血瘀型痛经是最常见的妇科疾病之一,高发病率是寒凝血瘀型痛经的临床特点。

因寒凝血瘀型痛经发病率逐年升高且西医治疗效果不佳而引起了中医学界的特别重视。

面对这一现实情况,本文试图围绕寒凝血瘀型痛经的中医治疗这一课题,以治疗安全与远期效果稳定为基础,注重以寒凝血瘀型痛经为例,从病因病机与中医治疗等方面展开对此病的探讨,从而达到更加有效全面的对寒凝血瘀型痛经的患者进行临床治疗的目的。

通过本文的研究得出了以下结论:针对寒凝血瘀型痛经的中医治疗,因病人体质与兼证的不同,在治疗上主要以温经祛瘀为主,配以对兼证的对症治疗。

关键词:痛经;寒凝血瘀型;中医治疗;温经祛瘀[中图分类号]R93 [文献标识码]A [文章编号]1439-3768-(2019)-6-ZYM 引言痛经是一种随月经周期而发,以下腹部疼痛,甚则痛至晕厥为典型临床表现的病症。

中医辨证施治,以治其本,运用中药内服、针灸治疗、敷贴、推拿等独特的中医治疗方法治疗寒凝血瘀型痛经,避免了长期吃药打针的痛苦。

同时,因为中医治疗方法减轻了胃肠吸收与肝肾代谢的负担,避免了药物副作用,对其他器官的保护性显著增强,所以中医治疗痛经取得了良好的临床治疗效果。

1寒凝血瘀型痛经的病因病机及症状在中医看来,寒凝血瘀型痛经主要是因为“寒”邪作祟。

张景岳注释内经曰:“凡诊病之道,必察其致病之因,而后参合以脉,则阴期虚实,显然自明。

”辨虚实是中医辨证论治的重要环节。

《素问·至真要大论》有言:“诸寒收引,皆属于肾。

”肾为先天之本,而阳气的根本也为肾阳。

虚寒证的主要病因是患者素体阳虚,阳不制阴,患者阴寒内盛,阳气温煦功能失职,血遇寒则凝,而致血液凝滞。

临床表现以面色晄白、畏寒喜暖、腰膝冷痛、经色黯淡夹杂血块、舌淡、脉沉,行经时腹痛喜按为主。

实寒证的本质为寒邪侵袭冲、任二脉,寒邪搏结气血,不通致痛。

临床表现以四肢不温、面色苍白、小腹冷痛拒按、经量少色黯有块、舌淡、脉迟为主。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析

痛经是指在月经期间或经前期出现的疼痛,严重影响女性的身心健康。

中医认为痛经是由于寒凝气滞、血瘀气滞等原因引起的。

针对这种类型的痛经,中医采用了一系列的治疗方法。

寒凝气滞血瘀型痛经的病因主要是因为寒邪侵入体内,使得气滞血凝,经脉阻塞,导致经血不畅而引起痛经。

中医治疗,主要是通过疏通经络、温通经脉、活血化瘀等方法来治疗痛经。

首先,中医以温经散寒为主要治疗原则。

中医认为痛经主要是由于气滞血凝所致,所以针对寒凝气滞的病因,中医采用温经散寒的方法来治疗痛经。

具体来说,可以使用温性中药,如姜、桂、附子等,以温通经脉,促进气血流通,达到缓解痛经的目的。

其次,中医采用活血化瘀的方法来治疗痛经。

中医认为,血瘀也是导致痛经的原因之一。

为了消除血瘀,可以使用活血化瘀的中药,如红花、桃仁、丹参等,可以有效地消除血瘀,缓解痛经。

最后,中医还可以采用针灸疗法来治疗痛经。

针灸可以疏通经脉,调节气血,缓解痛经。

针灸的方法,可以针灸关元、神阙、气海等穴位,可以有效地减轻痛经的症状。

总的来说,中医针对寒凝气滞血瘀型痛经的治疗方法主要有温经散寒、活血化瘀和针灸疗法等方法。

但是,治疗痛经需要因人而异,需要根据患者的具体症状,采用针对性的治疗方法。

因此,在治疗痛经时,需要选择专业的中医医生进行诊断和治疗,以确保痛经能够得到有效的治疗。

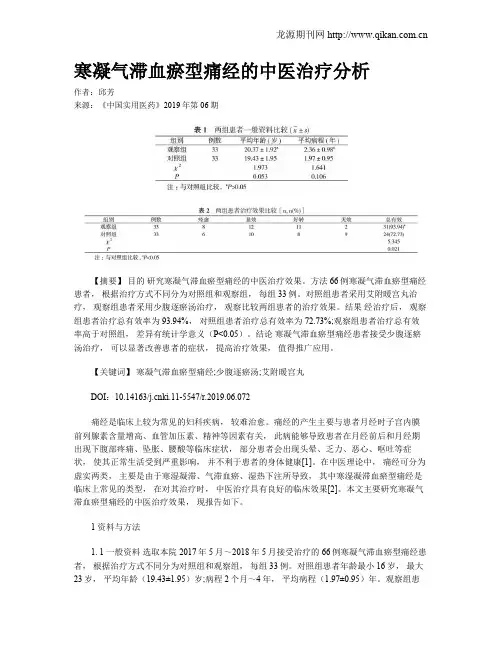

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析作者:邱芳来源:《中国实用医药》2019年第06期【摘要】目的研究寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗效果。

方法 66例寒凝气滞血瘀型痛经患者,根据治疗方式不同分为对照组和观察组,每组33例。

对照组患者采用艾附暖宫丸治疗,观察组患者采用少腹逐瘀汤治疗,观察比较两组患者的治疗效果。

结果经治疗后,观察组患者治疗总有效率为93.94%,对照组患者治疗总有效率为72.73%;观察组患者治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论寒凝气滞血瘀型痛经患者接受少腹逐瘀汤治疗,可以显著改善患者的症状,提高治疗效果,值得推广应用。

【关键词】寒凝气滞血瘀型痛经;少腹逐瘀汤;艾附暖宫丸DOI:10.14163/ki.11-5547/r.2019.06.072痛经是临床上较为常见的妇科疾病,较难治愈。

痛经的产生主要与患者月经时子宫内膜前列腺素含量增高、血管加压素、精神等因素有关,此病能够导致患者在月经前后和月经期出现下腹部疼痛、坠胀、腰酸等临床症状,部分患者会出现头晕、乏力、恶心、呕吐等症状,使其正常生活受到严重影响,并不利于患者的身体健康[1]。

在中医理论中,痛经可分为虚实两类,主要是由于寒湿凝滞、气滞血瘀、湿热下注所导致,其中寒湿凝滞血瘀型痛经是临床上常见的类型,在对其治疗时,中医治疗具有良好的临床效果[2]。

本文主要研究寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗效果,现报告如下。

1 资料与方法1. 1 一般资料选取本院2017年5月~2018年5月接受治疗的66例寒凝气滞血瘀型痛经患者,根据治疗方式不同分为对照组和观察组,每组33例。

对照组患者年龄最小16岁,最大23岁,平均年龄(19.43±1.95)岁;病程2个月~4年,平均病程(1.97±0.95)年。

观察组患者年龄最小17岁,最大24岁,平均年龄(20.37±1.92)岁;病程2个月~5年,平均病程(2.36±0.98)年。

调经止痛方治疗原发性痛经(寒凝血瘀型)的临床研究调经止痛方治疗原发性痛经(寒凝血瘀型)的临床研究引言:原发性痛经是指在排除了器质性疾病的前提下,女性在月经期经历的疼痛感。

其中,寒凝血瘀型是原发性痛经的一种常见类型。

传统中医认为,寒凝血瘀型的痛经是由于寒邪侵袭,血液循环不畅所致。

调经止痛方作为一种传统中医药治疗方法,在临床上被广泛应用。

本文旨在探讨调经止痛方在治疗原发性痛经(寒凝血瘀型)中的临床研究进展。

方法:通过临床研究,收集患者并按照各自的疼痛指数进行分组。

研究组共有100例寒凝血瘀型的原发性痛经患者,年龄范围在18岁至35岁之间。

同时设立对照组,治疗组接受调经止痛方治疗,对照组接受常规的西医药治疗。

结果:治疗组的总有效率达到了96%,症状明显改善。

既往的月经周期和出血量也得到纠正。

对照组只有78%的有效率,改善效果不如治疗组显著。

治疗组的平均治疗时间为3个月,对照组的平均治疗时间为6个月。

治疗组的不良反应发生率较低,仅有2%的患者出现轻微胃肠道不适,对照组则出现了5%的不良反应。

讨论:调经止痛方在治疗原发性痛经(寒凝血瘀型)中具有显著的疗效。

其作用机制可能与药方中的草药成分具有温经散寒、活血化瘀的作用相关。

调经止痛方在改善经期疼痛、调节月经周期和改善出血量方面的优势明显。

此外,其不良反应较低,适用于长期使用,对患者的生活质量和留鲜率有积极的影响。

结论:调经止痛方作为一种传统中医药治疗方法,在治疗原发性痛经(寒凝血瘀型)中表现出良好的疗效。

其临床效果明显优于传统的西医药治疗,并且具有较低的不良反应风险。

在今后的研究中,可以进一步探索调经止痛方的成分和作用机制,并与其他治疗方法进行比较,以更好地指导临床实践综上所述,调经止痛方作为一种传统中医药治疗原发性痛经(寒凝血瘀型)的方法,显示出良好的疗效和安全性。

该治疗方法能够显著改善症状,纠正月经周期和出血量异常,并且具有较低的不良反应风险。

相比于传统的西医药治疗,调经止痛方的治疗效果更显著,治疗时间更短,对患者生活质量和留鲜率的影响更积极。

从寒凝血瘀论治痛经及中医护理初探【摘要】目的探讨寒凝血瘀型痛经的有效治疗方法和护理途径。

方法回顾分析21例寒凝血瘀型痛经患者的临床资料,采用针灸疗法、中药口服、热敷疗法、食疗及相应的中医护理等综合治疗模式。

结果所有21例,14例临床症状完全消失,5例临床症状好转,有效率达到90.48%。

结论针药结合联合食疗及中医护理干预对寒凝血瘀型痛经的治疗,疗效显著,可以明显改善痛经症状。

【关键词】痛经;寒凝血瘀;护理痛经是指患者经期或经行前后出现周期性小腹疼痛或痛引腰骶部的现象,它是妇科常疾病,严重影响患者的生活质量。

其具体的病因病机有气滞血瘀、寒凝血瘀、湿热瘀阻与气血虚弱,肾气亏损。

临床上以寒凝血瘀最为常见,女子为阴柔之体,以血为用,多先天体质偏寒,加之后天失于调养、贪凉、熬夜、饮食不节,进一步损伤阳气,寒邪内侵,致经前或经期小腹冷痛.得热则减,形寒肢冷,月经后期,经量少,涩滞不爽,经色黯红或夹有血块,大便多溏,带下绵绵,舌黯或有瘀斑,苔白腻而滑,脉沉紧或沉迟,常伴有面色苍白,大汗淋漓,手足厥冷,恶心等症状。

回顾分析2017年6月-2017年12月临床诊治及护理的21例寒凝血瘀型痛经患者的临床资料,以中医“不通则痛”、“寒凝血瘀”理论为指导,采用针灸疗法、中药口服、热敷疗法、食疗、中医护理等综合方法治疗,取得满意效果,现报告如下。

1 临床资料1.1.一般资料本组21例,年龄18~42岁,病程3~15年,治疗前结合相应的病史、体检及辅助检查排除继发性痛经,排除其他急腹症可能,符合痛经表现。

1.1.诊断标准经过妇科检查,生殖器官未有明显的器质性病变,排除其他可能的急腹症。

根据痛经的程度分为轻、中、重三度。

轻度:小腹部或腰骶部疼痛明显,但能坚持工作,没有明显的全身症状,偶尔可能需要服用止痛药缓解症状;中度:疼痛程度较轻度重,伴有恶心呕吐、四肢不温等全身表现;重度:疼痛程度较重,严重影响学习、生活和工作,必须卧床休息,伴有面色苍白、大汗淋漓、四肢厥冷等表现,通过一定的止痛治疗不能明显改善的。

医话医案中国民间疗法C H I N A S N A T U R O P A T H Y ,F e b .2024,V o l .32N o .3җ基金项目:甘肃省高等学校创新基金项目(2021A -077)通信作者:王新斌,E -m a i l :380692935@q q.c o m 第一作者:王蓉,E -m a i l :827770813@q q .c o m 温经祛瘀止痛法治疗寒凝血瘀型原发性痛经验案及其应用探析җ王蓉1,沈雪2,张怡1,王丽丽1,章宪慧1,王新斌1(1.甘肃中医药大学,甘肃兰州730000;2.商丘医学高等专科学校,河南商丘476000)ʌ摘要ɔ 该文浅述运用温经祛瘀止痛法治疗寒凝血瘀型原发性痛经的辨治思路,并举验案1则㊂笔者认为,虽然在临床上原发性痛经的病因病机有很多种,但总体可分为寒凝血瘀证㊁气滞血瘀证㊁湿热蕴结证㊁肝肾亏损证㊁气血虚弱证5种类型㊂原发性痛经多见于青春期少女或尚未生育的年轻女性,发病多与熬夜㊁过食生冷㊁冒雨涉水等不良的生活习惯有关,且以寒凝血瘀型为主㊂祛瘀温经汤是在代表方剂少腹逐瘀汤基础上加减形成的经验方,用以治疗寒凝血瘀型原发性痛经,有显著疗效㊂ʌ关键词ɔ 原发性痛经;经行腹痛;寒凝血瘀型;温经祛瘀止痛法;祛瘀温经汤;少腹逐瘀汤中图分类号:R 249;R 271.11 文献标识码:BD O I :10.19621/j.c n k i .11-3555/r .2024.0322痛经是临床常见妇科疾病,中医亦称 经行腹痛 ,是指女性在行经前后或月经期出现下腹部周期性痉挛性的疼痛,可因剧痛而引起晕厥,疼痛亦可放射至腰骶部㊁肛门㊁阴道㊁股内侧,同时伴有恶心呕吐㊁腹泻及头晕乏力等其他不适,症状严重者可影响其日常生活㊁工作及学习,常需服用止痛药来缓解[1]㊂痛经可分为原发性和继发性两类,其中原发性痛经(p r i m a r y d ys m e n o r r h e a ,P D )没有生殖器官器质性病变,多见于月经初潮后6~24个月的青春期少女或尚未生育的年轻女性[2];继发性痛经由盆腔器质性疾病如子宫内膜异位症㊁子宫腺肌病㊁子宫肌瘤㊁盆腔炎或宫颈狭窄等引起,常见于育龄期女性[3]㊂当今社会在不断进步,各类电子产品层出不穷,人们的生活水平提升,饮食多元化,很多年轻人生活作息㊁饮食习惯不规律,痛经愈发年轻化及常态化㊂痛经不仅仅给患者带来身体上的痛苦,还对其日常工作㊁学习㊁社交等产生很大的影响,进而引起患者情绪㊁心理状态的变化,如产生焦虑㊁抑郁㊁暴躁不安等不良情绪,生活质量降低㊂P D 的发病率较高,在45%~95%不等,但很多年轻女性认为,痛经是经期不可避免的反应,如果疼痛能够被忍受,则不寻求医疗帮助,也有5%~14%的女性因痛经症状严重而不得不停止工作[4]㊂目前,西医治疗P D 仅以止痛为主,疗效短㊁易反复发作,且毒副作用大㊂中医在临证时,四诊合参,审证求因,辨别痛经发生的时间㊁部位㊁性质及疼痛程度,明确痛经的病因病机,对证用药,标本同治,具有治疗优势㊂笔者通过归纳总结临床治疗案例,发现年轻女性痛经大多与其有熬夜㊁过食生冷㊁冒雨涉水等不良的生活习惯有关,且以寒凝血瘀证为主㊂近年来,很多运用中医药治疗寒凝血瘀型P D 的研究出现,为深入研究该病病因病机和探寻有效的预治方法奠定了基础㊂笔者运用温经祛瘀止痛法治疗寒凝血瘀型P D 取得显著疗效,现将辨治思路及验案分享如下㊂1 病因病机月经病发生的基础病机是脏腑功能失常㊁气血失调,从而导致冲㊁任二脉损伤㊂‘金匮要略㊃妇人杂病脉证并治“最早记载痛经,指出: 带下经水不利,少腹满痛,经一月再见者,土瓜根散主之㊂ 可见,血瘀是痛经的重要病机㊂‘诸病源候论㊃妇人杂病诸候㊃月水来腹痛候“首次提出月经来潮出现腹痛的表现,为研究P D 的病因病机奠定了理论基础㊂‘景岳全书㊃妇人规“描述了痛经的常见病因: 经行腹痛,证有虚实㊂实者或因寒滞,或因血滞,或因气滞,或因热滞㊂虚者有因血虚,有因气虚㊂ ‘傅青主女科“对痛经的论述也颇多,并补充了肝郁化火㊁寒湿㊁肝肾亏损为患的病因病机㊂除此之外,外因即外在之邪,也是诱发及加重痛经的主要因素㊂关于风寒,‘诸病源候论“描述为 风冷之气 ,‘圣济总录㊃妇人血气门“描述为 寒气所客 ,‘傅青主女科㊃调经㊃经水忽来忽断时疼时止“指出 经水由二经而外出,而寒湿满二经而内乱,两相争而作疼痛㊂ ‘沈氏女科辑要“认为: 若风邪由下部而入于脉中,亦能作痛㊂ 风㊁寒㊁湿等外在之邪,可出现单独致病,亦可合并出现,导致痛经㊂关于痛证,古代医家也有诸多认识㊂‘素问㊃举痛47 中国民间疗法2024年2月第32卷第3期医话医案中国民间疗法C H I N A S N A T U R O P A T H Y ,F e b .2024,V o l .32N o .3论“言: 寒气入经而稽迟,泣而不行,客于脉外则血少,客于脉中则气不通,故卒然而痛㊂ ‘妇人大全良方“曰: 寒气客于血室,血凝不行,积血为气所冲,新血与故血相搏所以发痛㊂ 由此可见,寒邪凝滞血室,不通则痛㊂明㊃张介宾在‘质疑录“中强调 凡属诸痛之虚者,不可以不补也 ,提出 不荣则痛 的病机理论㊂总之,痛证的病机可归纳为 不通则痛 与 不荣则痛㊂痛经的病位在子宫㊁冲任,与胞宫的周期性生理变化息息相关,但总归以 不通则痛 或 不荣则痛 为主要病机㊂通过辨证论治,痛经可分为寒凝血瘀证㊁气滞血瘀证㊁湿热蕴结证㊁肝肾亏损证㊁气血虚弱证5种类型㊂虽然P D 的临床证型有多种,但以寒凝血瘀证最为常见㊂当机体外感寒邪㊁邪气内伏,或贪食生冷㊁脾胃虚寒,外寒客于冲任,与血相互搏结,以致胞宫㊁冲任气血运行不畅,不通则痛,发为痛经;脾胃虚寒,阳虚无力推动血液运行,气血凝滞更加壅盛,不荣则痛,发为痛经㊂李家琦[5]选取182例P D 患者,对其证候特点进行横断面研究,结果发现P D 以实证居多,其中寒凝血瘀证患者有107例,占比最高㊂孟迎迎[6]通过分析有关P D 的文献,探讨P D 的常见中医证候,最终在涉及12545例病例的96篇文献中获得P D 的主要证候要素为血瘀与寒㊂由此可见,寒凝血瘀是P D 的关键病因病机,也在临床中较为常见㊂杜雅斌等[7]对纳入的141篇P D 文献研究分析,发现寒凝血瘀证出现频次为71次,占比最高,且方剂频数最高的相关证型也为寒凝血瘀证㊂2 治法治则痛经病位在胞宫,与冲㊁任脉密切相关,变化在气血㊂经期及经期前后,胞宫㊁冲任二脉气血的生理变化急骤,此时邪气内伏或经血素亏,导致胞宫㊁冲任的气血运行不畅,表现为 不通则痛 ;或先天气血不足,胞宫㊁冲任失于濡养,则 不荣则痛 ㊂痛经的治疗,应分清标本缓急㊁证候主次,分阶段治疗㊂经期重在调血理气止痛以治标,根据患者临床症状,明察病位,分清寒热㊁虚实,在气㊁在血,及时缓解㊁消除疼痛;非经期重在辨证求因以治本,以调理胞宫㊁冲任二脉气血为主,或补气,或活血,或散寒,或清热,或补虚,或泻实㊂此外,临证时还需结合患者月经期㊁量㊁色㊁质,伴随症状,以及舌㊁脉象等综合分析,根据症状对疾病作出诊断,特别要注意不同证型的典型症状㊂笔者在临床辨证论治时发现,寒凝血瘀证在青少年P D 患者中占大多数,主要表现为经前或经期小腹冷痛拒按,得热痛减,经血量少,色黯有块,伴畏寒肢冷,面色青白,舌暗,苔白,脉沉紧;主要病机为寒客胞宫,血为寒凝,瘀滞冲任,血行不畅[8]㊂‘妇人大全良方“言: 寒气客于血室,血凝不行,结积血为气所冲,新血与故血相搏,所以发痛㊂ 王清任在‘医林改错“中运用少腹逐瘀汤治疗少腹瘀血,指出该方具有温经散寒㊁化瘀止痛之功㊂方中干姜㊁肉桂㊁小茴香为君药,其性辛热温通,偏于温经散寒止痛㊂寒散血行,冲任㊁子宫气血调畅,疼痛自然消除㊂臣药为蒲黄㊁五灵脂,取失笑散之意,可散结止痛,活血化瘀㊂延胡索㊁川芎㊁没药重在活血化瘀,行气止痛㊂此外,当归为阴中之阳药㊁血中之气药,配合赤芍以活血补血,行滞调经㊂全方共奏活血祛瘀㊁温经止痛之功㊂因此,笔者根据该病的基本病机,本着温经散寒㊁化瘀止痛的治疗大法,总结多年临诊经历,反复斟酌,最终在少腹逐瘀汤基础上加减形成祛瘀温经汤,用之治疗寒凝血瘀型P D ,屡获良效㊂3 验方分析祛瘀温经汤组成:当归㊁小茴香㊁乌药㊁干姜㊁肉桂㊁橘核㊁荔枝核㊁细辛㊁醋没药㊁黑顺片㊁白芍㊁白术各10g ,藁本㊁醋延胡索各15g ,香附12g ㊂方中,当归补血调经,活血止痛;小茴香㊁干姜㊁肉桂㊁黑顺片皆为辛热温通之品,偏于温经散寒止痛;附子(黑顺片)能上助心阳㊁中温脾阳㊁下补肾阳,‘本草汇言“称其 乃命门主药 ;干姜入心㊁脾㊁肾经,正如‘本草求真“所云: 干姜,大热无毒,守而不走,凡胃中虚冷,元阳欲绝,合以附子同投,则能回阳立效,故书有附子无姜不热之句㊂ 所以附子㊁干姜常相须为用㊂然肉桂味甘而大热,散寒止痛力强,还能引火归原㊁温经通脉,为治疗寒凝血瘀型痛经不可或缺之物㊂小茴香常与肉桂同用治疗肝经受寒所致少腹冷痛,或冲任虚寒所致痛经㊂在痛经的治疗方面,‘傅青主女科“主张肝肾同治,重视调肝,遣方用药独到,效果突出,为后世医家所遵循㊂延胡索 能行血中气滞,气中血滞,故专治一身上下诸痛 ,醋制可加强止痛之功;没药则偏于散血化瘀㊂乌药㊁橘核㊁荔枝核㊁香附均为理气药,此类药物辛香行散,味苦能泄,温能通行,可通过疏通调畅气机达到散结㊁止痛之效㊂气血调畅,疼痛自然消除㊂乌药入肺㊁脾㊁肾经,能治三焦57中国民间疗法2024年2月第32卷第3期医话医案中国民间疗法C H I N A S N A T U R O P A T H Y,F e b.2024,V o l.32N o.3寒凝气滞所致疼痛,而香附疏肝理气,善调经止痛,为妇科调经之要药,故二者合用治疗痛经㊂细辛㊁藁本为发散风寒药㊂细辛始载于‘神农本草经“,性温,味辛,归肺㊁肾㊁心经[9-10]㊂‘伤寒杂病论“记载含有细辛的方剂有19首[11]㊂众所周知,细辛有 用量不过钱 之说,但在用于防治新型冠状病毒感染的清肺排毒汤中细辛含量达6g[12-14]㊂经过大量的临床实践证明,在祛瘀温经汤中细辛用量为10g时,能够更好地达表入里,散寒止痛,缓解痛经,且并无毒副作用㊂白术被前人誉为 补气健脾第一要药 ,脾为气血生化之源,脾气健则能推动血液运行,血行不瘀则能缓解痛经㊂诸药相配,全方共奏活血祛瘀㊁温经散寒之功㊂此方在临床应用时可随症加减用药,如适当加入相应的止痛药以加强止痛之功;如寒甚者加艾叶㊁吴茱萸散寒止痛;气滞者选加川楝子行气止痛;血瘀者加三棱㊁莪术破血行气,消积止痛;热者加牡丹皮㊁黄芩清热凉血㊂除此之外,还应特别注意治疗的用药时机㊂寒凝血瘀型P D患者常易感寒邪,而致中焦虚寒,或寒邪积聚胞宫,导致瘀血阻滞,行经之时经血不畅,故而痛经㊂在治疗时,应提前干预和治疗,给予温经祛瘀止痛法,经前5d开始服药,以助经血畅通,故能在行经之时缓解疼痛㊂4病案举隅患者,女,24岁,未婚,2021年11月13日初诊㊂主诉:经行腹痛11年,加重伴腹泻3年㊂现病史:患者13岁月经初潮,初潮时即行经腹痛,近3年痛经加重伴腹泻,平素月经规律,月经周期26~28d,经期5~ 6d,经色暗红伴有血块,经量中等,经前1周乳房胀痛,腰酸背痛㊂常于行经第1日开始出现下腹部坠胀冷痛,每遇寒冷,疼痛加重,得温稍可缓解,痛经时还伴有面色苍白㊁冷汗淋漓㊁恶心呕吐㊁四肢冰凉等不适症状,于月经第3日上述症状方可有所缓解,乃至每次行经时都需服用止痛药来缓解疼痛,严重影响患者身心健康及日常工作㊁学习㊂现为求进一步治疗,前来就诊㊂刻下症:末次月经2021年10月20日,既往月经规律,饮食尚可,喜食冷饮,睡眠一般,小便正常,2~ 3d排便1次,大便稍干,舌淡紫伴有瘀斑,略有齿痕,苔薄白,脉沉紧㊂辅助检查示:妇科彩超未见明显异常㊂西医诊断:P D㊂中医诊断:痛经,寒凝血瘀证㊂治以温经散寒通脉,活血化瘀止痛㊂处方:当归㊁小茴香㊁乌药㊁干姜㊁肉桂㊁橘核㊁荔枝核㊁细辛㊁醋没药㊁黑顺片㊁白芍㊁白术各10g,藁本㊁醋延胡索各15g,香附12g㊂水煎,于经前5d开始服药,每日1剂,早晚分两次温服㊂服药期间忌食寒凉㊁辛辣刺激之物,平时多注意腹部保暖,避免着凉㊂2021年12月10日二诊:患者自述服药后月经提前2d,于2021年11月17日来潮,经色暗红,仍有大量血块排出,痛经症状稍有缓解,腰骶部酸痛㊁下腹部坠胀及腹泻症状较前减轻,睡眠尚可,无其他不适㊂根据患者病情需要,遂调整处方用药,原方加醋三棱㊁醋莪术各10g,继续于经前5d开始服用至行经之时㊂煎服法同前㊂2022年1月9日三诊:患者自述痛经症状较前2次明显好转,经色鲜红且血块明显减少,下腹部坠胀感㊁腹泻症状亦明显减轻,腰骶部酸痛消失㊂治疗有效,嘱患者于经前继续服用二诊方5剂㊂2022年2月11日四诊:患者行经期下腹部仅稍有疼痛及坠胀感,但不影响日常生活,综合评估患者目前病情,可停止治疗,嘱患者平时多注意保暖,少食寒凉之品,适当运动㊂按语:本例患者平素过食生冷㊁作息不规律㊁经前及经期不注意自身调护,脾胃虚寒与外感寒邪积聚,客于胞宫,血得寒则凝,以致瘀阻冲任,血行不畅,发为 不通则痛 和 不荣则通 ,辨证为寒凝血瘀型P D㊂寒邪内盛,阻遏阳气,故而出现面色苍白㊁冷汗淋漓㊁四肢冰凉㊂从散外感风寒㊁补脾胃虚寒㊁畅气血运行3个方面共同调理㊂方中,小茴香㊁干姜㊁肉桂㊁黑顺片温经散寒止痛;细辛辛温走窜,达表入里,可散肺与足少阴肾经风寒,与藁本合用,散寒止痛,缓解痛经;乌药㊁橘核㊁荔枝核㊁香附疏通调畅气机;当归补血调经,活血止痛;延胡索活血行气止痛,专治一身上下诸痛;没药则偏于散血化瘀;白术健脾益气,推动血液运行,血行不瘀则能缓解痛经;白芍养血调经,柔肝止痛,肝气疏则疼痛消㊂二诊时,患者经色暗红,仍夹有大量血块,故二诊处方加用三棱㊁莪术活血化瘀,通则不痛㊂经二诊后,患者自述痛经及伴随症状得到明显缓解,遂三诊继续巩固当前治疗㊂经过3个周期的治疗后,患者痛经症状基本消失,综合评估患者目前病情,可停止治疗,嘱患者平时多注意保暖,少食寒凉之品,适当运动㊂67中国民间疗法2024年2月第32卷第3期医话医案中国民间疗法C H I N A S N A T U R O P A T H Y ,F e b .2024,V o l .32N o .35 小结寒性凝滞,易使气血津液凝结㊁经脉阻滞不通㊂正因为有一身阳气的温煦推动,所以全身气血津液才会畅行不息,周而复始㊂一旦阴寒之邪侵犯,损伤阳气,则会出现气血运行不畅,不通则痛㊂此外,血得热则行,得寒则凝㊂不管是外感寒邪,还是阴寒内盛,都会使血液凝涩而运行不畅,不通则痛㊂正如‘医林改错㊃积块“言: 血受寒则凝结成块㊂ 寒凝则血瘀,继而不通则痛㊂笔者认为,P D 多发生于青少年时期,且以寒凝血瘀证为主㊂由于当今社会生活水平的整体提高,各种数码产品层出不穷,餐饮业的飞速发展,熬夜㊁过食生冷㊁穿衣单薄㊁生活压力过大等成为痛经的主要元凶㊂因此,在服用祛瘀温经汤治疗期间,还应嘱咐患者忌食生冷之物,注意保暖尤以少腹部为主,适当运动,学会调节情绪,缓解生活压力带来的焦虑及抑郁情绪㊂总之,从防止脾胃虚寒与外感寒邪积聚胞宫入手,运用温经通脉㊁化瘀止痛与调畅情志之法防治痛经,能起到较好的治疗效果㊂参考文献[1]F O X M C ,K L I P P I N GC ,N G U Y E N A M ,e t a l .A p h a s e 2b m u l t i c e n t e r ,r a n d o m i z e d ,d o u b l e -b l i n d ,p l a c e b o -c o n t r o l l e dc l i n i c a l t r i a lt oe v a l u a t et h ee f f i c a c y a n ds a f e t y o fv a g i n a l r i n g sc o n t a i n i n g n o m e g e s t r o la c e t a t e o r e t o n o ge s t r e la n d 17β-e s t r a d i o li n t h e t r e a t m e n t of w o m e n w i t h p r i m a r y d y s m e n o r r h e a [J ].C o n t r a c e p t i o n ,2019,99(2):125-130.[2]I T A N IR ,S O U B R AL ,K A R O U TS ,e t a l .P r i m a r y d y s m e n o r r h e a :p a t h o p h y s i o l og y ,d i a g n o s i s ,a n d t r e a t m e n t u p d a t e s [J ].K o r e a nJ F a m M e d ,2022,43(2):101-108.[3]金莹,郭红燕,贺豪杰,等.原发性痛经与继发性痛经非手术识别方法探讨[J ].中国微创外科杂志,2015,15(3):201-204.[4]P R O C T O R M ,F A R Q UHA RC .D i a g n o s i s a n dm a n a g e m e n t o f d ys m e n o r r h o e a [J ].B M J ,2006,332(7550):1134-1138.[5]李家琦.原发性痛经的中医证候分布特点[J ].深圳中西医结合杂志,2020,30(13):47-49.[6]孟迎迎.原发性痛经中医证候分布的现代文献研究及寒凝血瘀证原发性痛经患者症状分布的临床研究[D ].济南:山东中医药大学,2018.[7]杜雅斌,闫文双,赵翠萍,等.中药治疗原发性痛经的现代文献研究[J ].中国民间疗法,2021,29(10):76-79.[8]潘兆兰,童娟娟,郑兰,等.基于循证医学的中医治疗痛经文献研究[J ].中医药临床杂志,2016,28(8):1094-1096.[9]胡万福,李玲,华玉玲,等.‘伤寒卒病论“中细辛使用分析[J ].中国民族民间医药,2020,29(18):9-10,13.[10]聂安政,赵雪睿,朱春胜,等.细辛用药沿革与合理用药思考[J ].中草药,2018,49(23):5719-5723.[11]周蓉蓉,张理云.细辛在经方中应用配伍规律探析[J ].河南中医,2021,41(2):196-200.[12]王巧琳,孙龙飞,赵明芬,等.清肺排毒汤在新冠肺炎气阴两虚证患者恢复期治疗中的应用[J ].中医学报,2021,36(5):910-914.[13]王月,陈立,郑玲,等.清肺排毒汤联合常规治疗对新冠肺炎患者的临床疗效[J ].中成药,2021,43(3):656-659.[14]邵建柱,郭杏林,宋斌,等.从 方阵 角度探讨 清肺排毒汤 组方思路[J ].吉林中医药,2021,41(3):301-303.[15]聂安政,茹庆国,付智慧.细辛水煎液抗炎镇痛作用研究[J ].中医药信息,2021,38(7):40-42.(收稿日期:2022-10-04)[编辑:周荣荣]җ基金项目:河南省2023年科技发展计划科技攻关项目(232102310455):高银丹,E -m a i l :772035708@q q.c o m 第一作者:张恒,E -m a i l :z j z yz h h @126.c o m 麦粒灸治疗胰腺癌术后癌因性疲乏案җ张恒1高银丹2(1.河南省职工医院,河南郑州450002;2.河南省中西医结合医院,河南郑州450004)ʌ摘要ɔ 该文分享1则采用麦粒灸治疗胰腺癌术后癌因性疲乏的病案,通过麦粒灸激活机体的防御机制,调节紊乱㊁低下的免疫功能,达到调气和血㊁扶正固本㊁调理阴阳的作用,从而缓解癌因性疲乏症状,提高患者生活质量㊂ʌ关键词ɔ 癌因性疲乏;虚劳;气虚血瘀;胰腺癌术后;麦粒灸中图分类号:R 249 文献标识码:BD O I :10.19621/j.c n k i .11-3555/r .2024.0323癌因性疲乏是由于癌症及相关治疗导致患者产生77中国民间疗法2024年2月第32卷第3期。

寒凝血瘀型原发性痛经患者的中医护理干预方案探析【摘要】目的:探讨寒凝血瘀型原发性痛经患者的中医护理干预方案。

方法:选择2020年4月-2021年4月寒凝血瘀型原发性痛经患者60例作为对象,随机数字表法分为两组,各30例。

对照组采用常规护理,观察组采用中医护理,比较两组中医症候评分、视觉模拟(VAS)评分、生活质量评分(SF-36)。

结果:护理后观察组患者中医症候评分均优于对照组(P<0.05);护理后观察组患者VAS评分低于对照组,SF-36评分高于对照组(P<0.05)。

结论:寒凝血瘀型原发性痛经患者应用中医护理,有利于改善患者临床症状,减轻疼痛,提高患者生活质量,值得推广应用。

【关键词】寒凝血瘀型原发性痛经;中医护理;视觉模拟(VAS)评分;生活质量痛经是指月经前后或者月经期出现下腹部疼痛、坠胀,可伴有腰酸或者其他不适的症状。

寒凝血瘀型痛经患者主要表现为经前或者经期小腹冷痛拒按,得热则减,月经可以后推、量少、有血块,患者还会出现面色青白,肢冷畏寒,舌苔白,脉比较沉紧等症状[1]。

中医护理是以中医整体观为护理工作的指导思想,护理的主要依据以辩证为原则,可有效的调理患者痛经症状,提高患者的生活质量[2]。

因此,本研究以寒凝血瘀型原发性痛经患者为对象,探讨寒凝血瘀型原发性痛经患者的中医护理干预方案,报道如下。

1.资料与方法1.1临床资料选择2020年4月-2021年4月寒凝血瘀型原发性痛经患者60例作为对象,随机数字表法分为两组,各30例。

对照组30例,平均年龄( 25.19 ± 3.48) 岁,平均初潮年龄( 12.85 ± 1.15) 岁,病程( 6.81± 1.18) 岁。

观察组30例,平均年龄( 25. 22 ± 3.51) 岁,平均初潮年龄( 12.843± 1.14)岁,病程( 6. 81 ± 1.16) 岁。

1.2方法对照组:常规护理。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析寒凝气滞血瘀型痛经是中医学中常见的一种病症,它主要是由于寒邪侵袭、气机郁滞、血液凝滞所致,其临床表现主要为经行腹痛、痛经伴有寒冷感,疼痛部位多为下腹部,痛经症状较为严重,严重影响患者的生活质量。

中医认为,寒凝气滞血瘀型痛经的发生与女性的体质、生活环境、饮食习惯等都有一定关系,因此在治疗过程中,中医师需要全面分析患者的病情,并结合个体化的治疗方案,以达到有效治疗的目的。

以下是对寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析。

一、辨证施治寒凝气滞血瘀型痛经的治疗首先要进行辨证施治,针对患者的病情特点进行辨证论治,中医师需要仔细了解患者的临床表现、舌脉情况等,明确病情的发生机制。

一般来说,寒凝气滞血瘀型痛经的患者多表现为经行腹痛,疼痛部位多在下腹部,伴有寒冷感,月经周期不规律,经血量少且颜色较暗等症状。

根据患者的具体情况,可进一步辨证施治,如辨寒热、辨气血、辨瘀滞等,以确定治疗的方向和重点。

二、调理气机寒凝气滞是寒邪困滞在经脉之中,导致气机郁滞的结果,因此在治疗过程中,调理气机是非常重要的。

中医常用的调理气机的方法主要包括温经散寒、理气止痛等,如可采用艾灸温经,或者服用温经散寒的中药来调理气机。

温经散寒能够促进经脉的畅通,减轻寒邪对经脉的影响,从而改善气机郁滞的情况,减轻疼痛症状。

三、活血化瘀寒凝气滞血瘀型痛经的患者容易出现血瘀现象,因此在治疗过程中,需要采用一些方法来活血化瘀。

中医治疗中常用的活血化瘀的方法主要包括穴位按摩、艾灸、中药调理等。

通过刺激特定的穴位,促进经络的畅通,改善血液循环,从而达到活血化瘀的效果。

也可以使用一些具有活血化瘀作用的中药来治疗,如川芎、红花、丹参等,有助于改善血液循环,消除血瘀,减轻疼痛。

四、调整饮食寒凝气滞血瘀型痛经的患者在日常生活中,饮食习惯对病情的发展有一定的影响,因此在治疗过程中需要进行饮食调理。

一般来说,寒凝气滞血瘀型痛经的患者应该少食寒凉生冷的食物,如冰激凌、西瓜等;可以多食温热的食物,如姜、桂皮、辣椒等,有助于驱寒散凝,改善症状。

寒凝血瘀型痛经证的诊断治疗

主要证候:经前或经期小腹冷痛拒按,得热则痛减,经血量少,色黯

有块,畏寒肢冷,面色青白,舌黯,苔白,脉沉紧。

证候分析:寒客冲任,血为寒凝,瘀滞冲任,气血运行不畅,经

行之际,气血下注冲任,胞脉气血壅滞,“不通则痛”,故痛经发作;

寒客冲任,血为寒凝,故经血量少,色黯有块;得热则寒凝暂通,故腹

痛减轻;寒伤阳气,阳气不能敷布,故畏寒肢冷,面色青白。

舌黯,苔白,脉沉紧,为寒凝血瘀之征。

治疗法则:温经散寒,祛瘀止痛。

方药举例:温经汤。

若痛经发作者,酌加延胡、小茴香;小腹冷凉,四肢不温者,酌加

熟附子、巴戟天。

若经行期间,小腹绵绵而痛,喜暖喜按,月经量少,色淡质稀,

畏寒肢冷,腰骶冷痛,面色淡白,舌淡,苔白,脉沉细而迟或细涩,

为虚寒所致痛经。

治宜温经养血止痛,方用大营煎加小茴香、补骨脂。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析

寒凝气滞血瘀型痛经是一种常见的痛经类型,多见于寒冷季节或月经期间,主要表现

为经期腹痛、经血颜色暗紫或带有血块、经期延长等症状。

中医治疗该类型的痛经主要从

寒凝气滞和血瘀两个方面进行分析和针对性治疗。

首先是寒凝气滞,寒凝是指寒邪侵袭机体导致经脉闭阻,气滞则是指气血运行不畅,

通络无力。

中医常用的治疗方法有温补、理气等。

可以使用挂姜薄荷煎剂,既可以温中散寒,又可以理气消滞,对于寒凝气滞型痛经有一定的疗效。

中医还强调调整生活节律,保

持温暖,避免受寒,饮食要清淡,避免食用冷食等。

其次是血瘀,血瘀是指经脉淤滞,气血运行不畅。

中医的治疗方法主要包括活血化瘀、通络止痛等。

可以采用桃仁炒姜汤,或者丹参、莪术炮姜丸等药物来活血化瘀,改善经脉

状况,缓解疼痛。

中医提倡运动,通过适当的运动可以促进气血流通,有助于缓解痛经。

需要注意的是,中医治疗寒凝气滞血瘀型痛经时,需要综合考虑个体差异,根据患者

的具体情况进行针对性治疗。

还要注意辨证论治,结合整体病情,综合运用中医药治疗方法,以达到治疗痛经的目的。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析主要从寒凝气滞和血瘀两个方面入手,通过温补、理气、活血化瘀等方法来改善疼痛症状。

每个人的体质和病情都有所不同,治疗时需要个

体化调整,综合运用中医药治疗方法,取得更好的疗效。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析

痛经是指在月经期出现的周期性下腹部疼痛,一般以有经期痛作为主诉。

中医认为,

痛经多因寒凝,气滞,血瘀等因素引起,需针对病因进行中医治疗。

寒凝型痛经一般表现为疼痛持续时间较长,疼痛部位常位于腰骶部或小腹部,部分患

者会伴有寒战或手足冰冷等寒性症状,体检时可以触及到阴道突然收缩。

治疗上,应以温

补为主,可选用温经止痛药物,如温经散寒汤、桂枝加附子汤等。

同时应避免寒凉食物,

多食温热食物,如姜、红枣、黄酒等,增强体质,提高机体的抗寒能力。

气滞型痛经主要表现为疼痛突然和剧烈,部位多位于腹部中央或下腹部,可以在月经

前或月经初期出现,且颜色较深量较少。

治疗时,应调整情志,保持心情愉悦,加强锻炼,增强体质,减少情绪的波动。

药物治疗可采用活血行气的方剂,如舒经活血汤、逍遥丸等,对于气虚型痛经,可用调理气血,增强体质的方剂治疗,如四君子汤、补中益气汤等。

血瘀型痛经多表现为疼痛剧烈,部位不固定,可放射至阴部或腰骶部,在月经期出血

量较多,血质呈暗红色且有血块。

治疗上应以活血化瘀为主,可用调理气血,活血化瘀的

方剂,如桃红四物汤、当归生姜羊肉汤等,同时避免负重、过度劳累,注意保持好的心态,保证充足的睡眠和饮食,以增强体质。

总之,中医治疗痛经应根据病因辨证施治,针对不同的类型选择不同的治疗方案,同

时注意生活调节,加强体质,以达到治疗效果。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗目的:观察生化汤加味治疗原发性痛经的临床疗效。

方法:原发性痛经患者101人,根据中医辨证论治原则筛选出符合寒凝气滞血瘀型痛经者57人为治疗组,其余44人为对照组。

治疗组给予生化汤治疗3个疗程,对照组给予常规止痛药或解痉药如吲哚美辛、布洛芬,痛重者肌注安痛定或654-2,分别观察在用药前、用药后及停药3个月后腹痛强度及腹痛缓解程度。

结果:治愈率、显效率中药优于西药,好转率西药优于中药;总有效率两组无显著性差异。

结论:生化汤治疗原发性痛经与对照组相比较有显著差异,疗效肯定,作用持久,远期疗效优于对照组。

标签:生化汤;痛经;寒凝气滞血瘀型原发性痛经迄今仍是现代妇科的顽疾,中医妇科认为,妇女每逢经前或月经前后周期性出现小腹疼痛,或痛引腰骶,甚则剧痛,称为痛经,亦称“经行腹痛”。

主要病机可分为虚、实两类。

实者多因寒湿凝滞气滞血瘀、湿热下注,导致气血运行不畅,冲任受阻,所谓“不通则痛”,临床多表现为实证。

虚证多因肝肾亏损、气血虚弱,冲任血虚,胞脉失养,是为“不荣则痛”,临床多表现为虚证[1]。

寒湿凝滞多因产后冒雨涉水、或过食生冷,伤及冲任胞脉,血为寒湿所凝。

气滞血瘀多因情志不畅,肝郁气滞,气机不利,血行受阻,冲任胞脉不畅,经血滞于胞宫所致[2]。

痛经虽分四型论治,但是临诊时多互相夹杂出现,且多以寒凝与气滞兼见。

临床多表现为经前或经后小腹正中、两侧或一侧疼痛,月经来潮后的第一、二天经量少,色紫黯,或有块。

伴有胸胁乳房胀痛,经行不畅,血块排出后疼痛减轻,或可伴有畏寒肢冷,便溏,带下多而色白。

舌紫黯可有瘀点或青紫,苔白腻;脉弦涩或沉紧。

治则理气化瘀、行气止痛、散寒除湿。

方剂采用生化汤加减,气滞重者加丹皮、乌药、香附等,寒湿重者加小茴香、肉桂、延胡索等[3]。

1 资料与方法1.1 一般资料从2004年3月-2006年12月在我院妇科门诊就诊的痛经患者,根据妇产科学五版教材诊断标准确诊为原发性痛经,同时又符合中医辨证为寒凝气滞血瘀型痛经的门诊患者,并且愿意接受中医中药治疗的患者57 人,采用生化汤加味辨证治疗为治疗组;对其余44名患者采用西药对症治疗为对照组。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析

寒凝气滞血瘀型痛经是指由于寒邪引起的子宫气血运行不畅,导致痛经症状的一种中医分类。

下面是对寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析。

中医认为,寒凝气滞血瘀型痛经的病机主要表现为子宫经脉寒凝,气机不畅,血液循环不畅,导致痛经症状的发生。

治疗这种痛经类型的关键是温通经脉,活血化瘀。

针对这种病机,中医通常采用以下治疗方法:

1. 中药治疗:中医常使用温经散寒、活血化瘀的药物治疗寒凝气滞血瘀型痛经。

比如使用附子、生姜、艾叶等温补药物,可以温经散寒;使用桃仁、红花、川芎等活血化瘀药物,可以活血化瘀。

2. 针灸治疗:针灸疗法通过刺激经络,调整气血运行,达到温经散寒、活血化瘀的效果。

常用的针灸穴位有足三里、关元、神阙等,具有温经散寒、活血化瘀的作用。

3. 艾灸治疗:艾灸可以通过艾热温经,加速气血循环,疏通经络,活血化瘀。

常用的艾灸穴位有关元、气海、月经穴等。

4. 推拿按摩:通过按摩腹部、腰部和下腹部等部位,可以促进血液循环,舒缓痛经的症状。

除了上述治疗方法外,中医还强调调节饮食和生活习惯,从而改善痛经。

比如可以避免寒冷食物的摄入,多吃温补食物;保持充足的休息和良好的心态,避免情绪波动;适当进行适量的运动,改善气血循环等。

对于寒凝气滞血瘀型痛经,中医治疗的核心是温经散寒、活血化瘀。

通过中药治疗、针灸、艾灸、推拿按摩等方法,可以调整子宫血脉的运行,改善气血循环,从而缓解痛经的症状。

调整饮食和生活习惯也是重要的辅助治疗方法。

痛经重症从寒凝血瘀论治及中医护理初探

[ 10-08-09 10:55:00 ] 作者:朱晓燕,刘钦

华编辑:studa20

【摘要】目的探索痛经重症患者的有效治疗途径。

方法从寒凝血瘀论治,采用针灸加中药及中医护理治疗本病。

结果治疗10例患者4例临床症状消失,2例好转,4例有效。

结论本法有一定的临床意义。

【关键词】痛经重症;寒凝血瘀;护理

痛经是指经行前后或者经行期间,小腹及腰部疼痛,甚至剧痛难忍,常可伴有面色苍白、大汗淋漓、手足厥冷、恶心,周期发作,分为原发和继发两种。

笔者临床诊治10例重症患者,从中医辨证角度出发,以中医“痛则不通”、“通则不痛”、“寒凝血瘀”理论为指导,采用温通方法,以针灸、中药、敷贴、中医护理等综合方法治疗,收到了一定的疗效。

浅述如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 10例患者中,年龄18~35岁,病程2~16年,排除继发性痛经,已经反复临床多种方法治疗,无效转诊,全部符合痛经重症临床表现。

1.2 诊断标准临床上痛经分为轻度:经期或其前后小腹疼痛明显,伴腰部痠痛,但能坚持工作,无全身症状;中度:经期或其前后小腹疼痛难忍,伴腰部痠痛,头晕目眩,恶心呕吐,四肢不温,乏力,用止痛措施疼痛暂缓;重度:经期或其前后小腹疼痛难忍,坐卧不宁,伴腰部痠痛,头晕目眩,面色苍白,冷汗淋漓,四肢厥冷,乏力,呕吐腹泻,或肛门坠胀等。

严重影响工作学习和日常生活,必须卧床休息。

1.3 治疗方法

1.3.1 针灸取穴主穴:三阴交、丘墟、列缺。

配穴:腹结、关元、次髎。

温针灸,每次45 min;或加电针,断续频率30 min。

红外线照小腹部。

1.3.2 中药桂附八味丸加桂枝茯苓丸加减;附子12 g(先煎)、肉桂6 g、茯苓10 g、桂枝10 g、鹿角胶10 g(烊化)、失笑散(包)10 g、山萸肉15 g、干姜6 g,当归10 g,火麻仁15 g。

5剂。

水煎500 ml,煎沸后文火15 min,取约250 ml,分3~5次温服。

服后,宜腹部保暖30 min。

微汗为佳。

1.3.3 敷贴取穴关元、命门、肝、胆、脾、胃、肾俞、神阙等,以附子、甘遂、冰片、丁香、肉桂等分研极细粉末,醋调,约1 cm×1 cm大小,平铺于穴位上,约3~5 h取下。

有水疱尽量自行吸收为好,有感染者,则按一般抗感染用药即可。

3天换一次。

1.3.4 护理以中医痛经或疼痛的预防与自我调护为主,治疗最佳时机为经前1周内。

自月经初潮起应学习、了解一些卫生常识,对月经正常生理现象有正确认识,消除恐惧及紧张心理。

可预防原发性痛经产生或提高痛阈,减轻疼痛程度;注意经期及性生活卫生,防止经、产期间上行感染;积极预防和治疗可能引起经血潴留的疾病;经期应注意保暖,忌寒、凉、生、冷刺激,防止寒邪侵袭;注意休息,减少疲劳,加强营养,增强体质;应尽量控制剧烈的情绪波动、避免强烈的精神刺激,保持心情愉快;平时要防止房劳过度,经期绝对禁止性生活并注意饮食调理,经前及经期忌食生冷寒凉之品以免寒凝血瘀而痛经加重;月经量多者不宜食用辛辣香燥之物、以免热迫血行、出血更甚;而且注意不要滥用药,应根据痛经的原因、辨证施治。

1.4 结果经上法治疗10天,最快1天见效,10例中,临床症状全部消失4例,症状明显好转2例;有效4例。